Étiquette : cadastre

La pratique ancestrale d’annulation des dettes

Alors que tout individu doué d’un minimum de rationalité sait fort bien qu’une immense partie des dettes mondiales est absolument impayable, il est un fait qu’aujourd’hui toute annulation d’une dette, fut-elle odieuse ou illégitime, reste tabou.

Payer sa dette est présenté par les chefs d’État et de gouvernement, les banques centrales, le FMI et la presse dominante comme impératif, inévitable, indiscutable, obligatoire. Les citoyens ont élu leurs gouvernements, ils doivent donc se résigner à payer la dette. Car ne pas payer, c’est plus que de violer un symbole, c’est s’auto-exclure de la civilisation et renoncer d’avance à tout crédit nouveau que l’on n’accorde qu’aux « bon payeurs ». Ce qui compte, ce n’est pas l’efficacité de l’acte, mais l’expression de sa « bonne foi », c’est-à-dire de sa volonté de soumission aux plus forts. La seule discussion possible porte sur la façon de moduler la répartition des sacrifices nécessaires.

Il semble que le modèle ultra-libéral et monétariste qu’on nous a imposé de façon sournoise soit celui de l’Empire romain : objectif zéro dette pour les États et les villes, et pour le citoyen, aucune rémission de dette !

Dans le traité des Devoirs (De officiis), écrit en 44-43, Cicéron, qui vient de mater une révolte de gens réclamant une rémission de dette, justifie le caractère radical de sa politique face à l’endettement :

Que signifie l’établissement de nouveaux comptes de dettes [c’est-à-dire une rémission], sinon que tu achètes une terre avec mon argent, que cette terre, c’est toi qui l’as, et que moi, je n’ai pas mon argent ? C’est pourquoi il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de dettes, ce qui peut nuire à l’Etat. On peut l’éviter par bien des moyens, mais, s’il y a des dettes, pas de telle façon que les riches perdent leurs biens et que les débiteurs acquièrent le bien d’autrui. Rien en effet ne maintient avec plus de force l’Etat que la bonne foi (fides), qui ne peut exister s’il n’y a pas nécessité de payer ses dettes. Jamais on n’a agi avec plus de force pour ne pas les payer que sous mon consulat. La chose fut tentée par des hommes de toute espèce et de tout rang, les armes à la main, et en installant des camps. Mais je leur ai résisté de telle manière que ce mal tout entier fut éliminé de l’Etat.

Ce qui a été soigneusement occulté, c’est qu’une autre pratique humaine a également existé : des moratoires, des annulations partielles et même généralisées de dette ont eu lieu de manière répétée tout au long de l’histoire et s’effectuaient en fonction de différents contextes.

Souvent, les proclamations d’annulation généralisée de dette étaient décidées à l’initiative de gouvernants soucieux de se conserver et conscients que la seule façon d’éviter la rupture sociale complète était de déclarer un « lavage des tablettes », celles sur lesquelles les dettes des consommateurs étaient inscrites, annulant celles-ci pour repartir de zéro.

L’anthropologue américain David Graeber dans Dette, 5000 ans d’histoire rappelle que le premier mot que nous ayons pour « liberté » dans n’importe quelle langue humaine est l’amargi sumérien, qui signifie libéré de la dette et, par extension, la liberté en général, le sens littéral étant « retour à la mère » dans la mesure où, une fois les dettes annulées, tous les esclaves de la dette pouvaient rentrer chez eux.

Les annulations furent parfois le résultat d’âpres luttes sociales, de guerres et de crises. Ce qui est certain, c’est que la dette n’a jamais été un détail de l’histoire. David Graeber résume : « Pendant des millénaires, la lutte entre riches et pauvres a largement pris la forme de conflits entre créanciers et débiteurs – de disputes sur la justice ou l’injustice de paiement d’intérêts, du péonage, de l’amnistie, de la saisie immobilière, de la restitution au créancier, de la confiscation des moutons, de la saisie des vignobles et de la vente des enfants du débiteur comme esclaves. Et dans les 5000 dernières années, avec une remarquable régularité, les insurrections populaires ont commencé de la même façon : par la destruction rituelle des registres des dettes – tablettes, papyrus, grands livres ou autre support propre à une époque et à un lieu particuliers. (Après quoi les rebelles s’en prenaient en général aux cadastres et aux registres fiscaux.) »

Et comme le plaisait à dire le grand spécialiste de l’Antiquité Moses Finley : « Tous les mouvements révolutionnaires ont eu le même programme : annulation des dettes et redistribution des terres. »

Voici maintenant quelques précédents historiques de rémissions volontaires de dette :

L’annulation des dettes en Mésopotamie

Le règne d’Hammourabi, « roi » de Babylone (situé dans l’Irak actuel), a commencé en 1792 av. J.C et a duré 42 ans.

On nomme « Code Hammourabi », les inscriptions conservées sur une stèle haute de plus de 2 mètres conservée au Louvre. Elle était placée sur une place publique de Babylone. Il s’agit d’un long code de justice très sévère prescrivant l’application de la Loi du talion (« œil pour œil, dent pour dent »). Son épilogue proclame néanmoins que « le puissant ne peut pas opprimer le faible, la justice doit protéger la veuve et l’orphelin (…) afin de rendre justice aux opprimés ».

Hammourabi, à l’instar des autres gouvernants des cités-Etats de Mésopotamie, a proclamé à plusieurs reprises une annulation générale des dettes des citoyens à l’égard des pouvoirs publics, de leurs hauts fonctionnaires et dignitaires. Grâce au déchiffrage des nombreux documents écrits en cunéiforme, les historiens ont retrouvé la trace incontestable de quatre annulations générales de dette durant le règne d’Hammourabi (Au début de son règne en 1792, en 1780, en 1771 et en 1762 av. J.-C.).

La société babylonienne était à forte dominance agricole. Le temple et le palais, ainsi que les scribes et les artisans qu’ils employaient, pour se sustenter, dépendaient d’une vaste paysannerie à laquelle on louait des terres, des outils et du bétail.

En échange, chaque paysan se devait d’offrir une partie de sa production comme loyer. Cependant, lorsque des aléas climatiques ou des épidémies rendaient une production normale impossible, les producteurs s’endettaient.

L’impossibilité dans laquelle se trouvaient les paysans de rembourser les dettes pouvait aboutir également à leur asservissement en tant qu’esclaves (des membres de leur famille pouvaient également être réduits en esclavage pour dette).

Le Code Hammourabi voulait visiblement changer cela, car l’article 48 du Code des lois précise que

Quiconque est débiteur d’un emprunt, et qu’un orage couche le grain, ou que la récolte échoue, ou que le grain ne pousse pas faute d’eau, n’a besoin de donner aucun grain au créancier cette année-là, il efface la tablette de la dette dans l’eau et ne paye pas d’intérêt pour cette année.

Son idéal de justice est notamment porté par les termes kittum, « la justice en tant que garante de l’ordre public », et « la justice en tant que restauration de l’équité » . Il s’affirmait en particulier lors des « édits de grâce » (désignés par le terme mîsharum), une rémission générale des dettes publiques et privées dans le royaume (y compris la libération des personnes travaillant pour une autre personne pour rembourser une dette).

Ainsi, pour conserver l’ordre social, Hammourabi et le pouvoir en place, agissant dans leur propre intérêt et dans l’intérêt de l’avenir de la société, concèdent périodiquement à une annulation de toutes les dettes et à la restauration des droits des paysans afin de sauver l’ordre ancien menacé en temps de crise ou bien, comme un espèce de reset au début du règne d’un souverain.

Les proclamations d’annulation générale de dettes ne se limitent pas au règne d’Hammourabi, elles ont commencé bien avant lui et se sont prolongées après lui. On a la preuve d’annulations de dettes remontant à 2400 av. J.-C., soit six siècles avant le règne d’Hammourabi, dans la cité de Lagash (Sumer), les plus récentes remontent à 1400 av. J.-C. à Nuzi.

En tout, les historiens ont identifié avec précision une trentaine d’annulations générales de dettes en Mésopotamie entre 2400 et 1400 av. J.-C.

Ces proclamations d’annulation de dette étaient l’occasion de grandes festivités, généralement à la fête annuelle du printemps. Sous la dynastie de la famille d’Hammourabi a été instaurée la tradition de détruire les tablettes sur lesquelles étaient inscrites les dettes.

En effet, les pouvoirs publics tenaient une comptabilité précise des dettes sur des tablettes qui étaient conservées dans le temple. Hammourabi meurt en 1749 av. J.-C. après 42 ans de règne. Son successeur, Samsuiluna, annule toutes les dettes à l’égard de l’Etat et décrète la destruction de toutes les tablettes de dettes sauf celles concernant les dettes commerciales.

Quand Ammisaduqa, le dernier gouvernant de la dynastie Hammourabi, accède au trône en 1646 av. J.C, l’annulation générale des dettes qu’il proclame est très détaillée. Il s’agit manifestement d’éviter que certains créanciers profitent de certaines familles. Le décret d’annulation précise que les créanciers officiels et les collecteurs de taxes qui ont expulsé des paysans doivent les indemniser et leur rendre leurs biens sous peine d’être exécutés.

Après 1400 av. J.-C., on n’a trouvé aucun acte d’annulation de dette car la tradition s’est perdue. Les terres sont accaparées par de grands propriétaires privés, l’esclavage pour dette est de retour.

L’annulation des dettes en Egypte

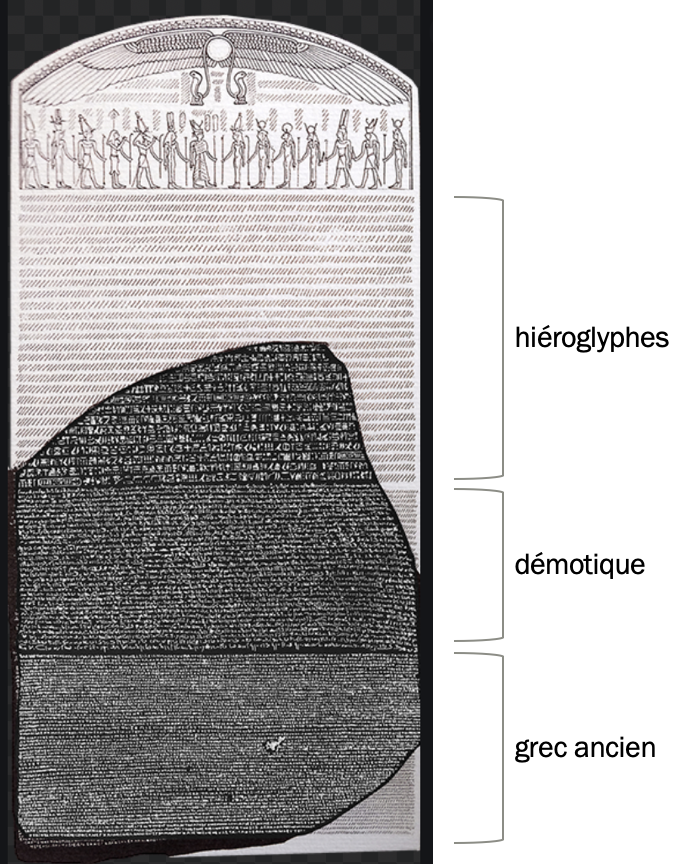

Aujourd’hui exposée au British Museum à Londres, la « Pierre de Rosette » est découverte le 15 juillet 1799 à el-Rashid (Rosette) par un soldat de Napoléon lors de la campagne d’Egypte. Elle comporte le même texte écrit en hiéroglyphes, en démotique (écriture cursive de l’égyptien) et en grec, livrant à Jean-François Champollion la clé du passage d’une langue à l’autre.

Il s’agit d’un décret du 27 mars 196 av. J.-C. du pharaon Ptolémée V annonçant une amnistie pour les débiteurs et les prisonniers. La dynastie grecque des Ptolémée qui a dirigé l’Egypte a institutionnalisé l’effacement régulier des dettes.

Elle s’inscrivait dans des pratiques connues puisque les textes grecs mentionnent que le pharaon Bakenranef, qui a régné au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, avait promulgué un décret supprimant l’esclavage pour dette et condamnant l’emprisonnement pour dette.

Transcription de la Pierre de Rosette

LE DÉCRET.

Se sont assemblés les Prêtres Principaux et Prophètes là et ceux qui entrent dans le temple intérieur pour vénérer les dieux, et les Porteurs d’Eventail et les Scribes Sacrés et tous les autres prêtres des temples de la terre qui sont venus rencontrer le roi à Memphis, pour la fête de l’ assomption de PTOLÉMÉE, LE VIVANT A JAMAIS, LE BIEN-AIMÉ DE PTAH, LE DIEU EPIPHANES EUCHARISTOS, le successeur de son père, Tous se sont assemblés dans le temple de Memphis ce jour où il a été déclaré :que le Roi PTOLEMEE, LE VIVANT A JAMAIS, LE BIEN-AIMÉ DE PTAH, LE DIEU EPIPHANES EUCHARISTOS, le fils du Roi Ptolemée et Reine Arsinoe, les Dieux Philopatores, tous deux bienfaiteurs du temple et de ceux qui y demeurent, aussi bien que de leurs sujets, en étant un dieu issu d’un dieu et la déesse aime Horus le fils d’Isis et Osiris qui ont vengé son père Osiris en étant disposé favorablement envers les dieux, a délivré aux revenus des temples de l’argent et du maïs et a entrepris beaucoup de dépenses pour la prospérité de l’Egypte, et le maintien des temples, et a été généreux envers tous sur ses propres ressources ;

et les a exemptés de quelques uns des revenus et impôts levés en Égypte et en a allégé d’autres afin que ses gens et tous les autres puissent être dans la prospérité pendant son règne ;

et qu’il a effacé les dettes envers la couronne pour de nombreux Egyptiens et pour le reste du royaume ; (…)

L’existence de ce décret confirme donc que la pratique existait depuis de nombreux siècles.

Une des motivations fondamentales des annulations de dette était que le pharaon voulait disposer d’une paysannerie capable de produire suffisamment de nourriture et en mesure, le cas échéant, de participer à des campagnes militaires. Pour ces deux raisons, il fallait éviter que les paysans soient expulsés de leurs terres sous la coupe des créanciers. Dans une autre partie de la région, on constate que les empereurs assyriens du 1er millénaire av. J-C ont également adopté la tradition d’annulations des dettes.

Au Proche-Orient

La justice sociale, particulièrement sous la forme de la remise des dettes qui enchaînent les pauvres aux riches, est un leitmotiv dans l’histoire du judaïsme.

Elle se pratique à Jérusalem, au Ve siècle av. J.-C.. Pour preuve, en 432 av. J.-C., Néhémie, certainement influencé par l’ancienne tradition mésopotamienne, proclame l’annulation des dettes des Juifs endettés à l’égard de leurs riches compatriotes. C’est à cette époque qu’est achevée l’écriture de la Torah.

On peut lire dans le Deutéronome, alinéa 15 :

Tous les sept ans, tu feras relâche. Et voici comment s’observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l’honneur de l’Eternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette.…

Ainsi, les Israélites ont l’obligation de libérer les esclaves hébreux qui se sont vendus à eux pour dettes, et de leur offrir quelques produits de leur petit bétail, de leur champ et de leur pressoir afin qu’ils ne rentrent pas chez eux les mains vides.

Comme la loi est trop peu appliquée, le Lévitique la réaffirme en la modulant :

8 — Tu compteras sept semaines d’années, sept fois sept ans, c’est-à-dire le temps de sept semaines d’années, quarante neuf ans ; 9 — Le septième mois, le dixième jour du mois, tu feras retentir l’appel de la trompe ; le jour des Expiations vous sonnerez de la trompe dans tout le pays ; 10 — Vous déclarerez sainte cette cinquantième année et proclamerez l’affranchissement de tous les habitants du pays. Ce sera pour vous un jubilé : chacun de vous rentrera dans son patrimoine, chacun de vous retournera dans son clan ; 11 — Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas les épis qui n’auront pas été mis en gerbe, vous ne vendangerez pas les ceps qui auront poussé librement ; 12 — Le jubilé sera pour vous une chose sainte, vous mangerez des produits des champs ; 13 — En cette année jubilaire vous rentrerez chacun dans votre patrimoine ; 14 — Si tu vends ou si tu achètes à ton compatriote, que nul ne lèse son frère ! ; 15 — C’est en fonction du nombre d’années écoulées depuis le jubilé que tu achèteras à ton compatriote : c’est en fonction du nombre d’années productives qu’il te fixera le prix de vente ; 16 —Plus sera grand le nombre d’années, plus tu le réduiras, car c’est un certain nombre de récoltes qu’il te rend. 17 Que nul d’entre vous ne lèse son compatriote, mais aie la crainte de ton Dieu, car c’est moi Yahvé votre Dieu. (Lévitique 25, 10.11)

Aujourd’hui, certains vous diront que dans ces conditions, un an avant la date du jubilé, le crédit se ferait forcément rare et cher et que la dette trouve ainsi sa limite !

C’est se tromper car, pour bien s’assurer que la loi sera suivie, les codes décrivent en détail comment les achats et les ventes de biens entre particuliers doivent se faire en fonction du nombre d’années écoulées depuis le jubilé précédent (c’est-à-dire du nombre d’années qui subsistent avant de devoir rendre ces biens à leur précédent propriétaire).

Un autre passage, cette fois-ci du prophète Jérémie éclaire de façon éclatante la portée de la loi sur la remise des dettes.

Face à l’avancée des armées ennemies vers Jérusalem, en 587 avant J.-C., Jérémie soutient, au nom de Dieu, l’entreprise du roi Sédécias (alors souverain du Royaume de Juda) qui exige des puissants de son royaume la libération immédiate de tous les asservis pour dettes (Jr. 34, 8-17).

Jérémie rappelle avec force l’exigence antique d’affranchissement des esclaves… dont le roi, en fait, a besoin pour réunifier patriotiquement les classes sociales avant la bataille, et se donner en suffisance des troupes libres de toute obligation servile !

Un passage du Livre de Néhémie (447 av. J.-C.) témoigne également de la tradition de remise de dettes. La situation sociale que Néhémie découvre en Judée est épouvantable :

Une grande plainte s’éleva parmi les gens du peuple et leurs femmes contre leurs frères juifs. Les uns disaient : “Nous devons donner en gage nos fils et nos filles pour recevoir du blé, manger et vivre”. D’autres disaient : “Nous devons engager nos champs, nos vignes et nos maisons pour recevoir du blé pendant la famine.” D’autres encore disaient : “Pour acquitter l’impôt du roi, nous avons dû emprunter de l’argent sur nos champs et nos vignes ; et alors que nous avons la même chair que nos frères, que nos enfants valent les leurs, nous devons livrer en esclavage nos fils et nos filles ; il en est, parmi nos filles, qui sont violentées. Nous n’y pouvons rien puisque nos champs et nos vignes sont déjà à d’autres” (Ne. 5, 1-5).

Pour y remédier, Néhémie inscrit la loi de libération des dettes dans un cadre religieux, l’Alliance avec Yahvé. C’est dès lors Dieu lui-même qui commande la remise des dettes et la libération des esclaves et de leur terre car la terre appartient à Dieu seul. « Je fus vivement irrité quand j’appris leur plainte (…), je tançai les grands et les notables. (…) Restituez-leur sans délai leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et remettez-leur la dette de cet argent, de ce blé, de ce vin, de cette huile que vous leur avez prêtés. (…) Que Dieu secoue de la sorte, hors de sa maison et de son bien, tout homme qui ne tiendra pas cette parole » (Ne. 5, 6-13).

Si nous ajoutons à ces passages les innombrables versets qui interdisent de prêter à intérêt à leurs semblables et de prendre des biens en gage, nous avons une idée de ce que les Israélites du pays de Canaan avaient mis en place pour tenter de maintenir un certain équilibre social.

Hélas, au premier siècle de notre ère, la remise des dettes et la libération des esclaves pour dettes a été balayée de l’ensemble des cultures du Proche-Orient, y compris en Judée. La situation sociale s’y est tellement dégradée que le rabbi Hillel peut y édicter un décret selon lequel les débiteurs doivent dorénavant signer qu’ils renoncent à jouir de leur droit à la remise des dettes.

Le Nouveau Testament

Que devient la remise des dettes dans le Nouveau Testament ?

Si les Actes des apôtres et les écrits des Pères de l’Eglise expriment parfois une grande docilité, la position de Jésus sur la remise des dettes telle qu’elle est rapportée à de multiples reprises, et avec le plus de force dans l’Evangile de Luc au chapitre 4, apparaît comme marquée d’un souffle prophétique révolutionnaire.

Luc situe le passage au début de la vie publique de Jésus. Il en fait donc une clé de lecture de tout ce qui suivra.

Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il est écrit : ‘L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, rendre la liberté aux opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur’. (…) Alors il se mit à leur dire : ‘Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Ecriture’ (Lc. 4, 16-21).

Rappelons-nous que « l’année de grâce du Seigneur (année jubilaire) » à laquelle il appelle, exigeait tout à la fois le repos de la terre, la remise des dettes et la libération des esclaves.

En plein Empire romain esclavagiste, qui refuse farouchement le concept de remise des dettes, la déclaration de Jésus ne pouvait être perçue que comme une déclaration de guerre au système en place.

Avant d’être arrêté, Jésus fera un geste matériel hautement symbolique : renverser avec force les tables des changeurs de monnaies dans le temple de Jérusalem. Pour les grands prêtres juifs et les autorités romaines, c’en était trop.

Lors de la guerre froide

Aux Etats-Unis, Eisenhower est élu en novembre 1952. Or, son ministre des Affaires étrangères, John Foster Dulles constate que, en dépit du plan Marshall, l’Europe, toujours à cause d’une Allemagne plombée par une montagne de dettes datant d’avant la Première Guerre mondiale et du Traité de Versailles, n’arrive pas à retrouver du dynamisme. A tel point qu’elle risque de se tourner vers l’URSS ! Il faut donc agir.

En 1953, sous la houlette du banquier allemand Hermann Abs, ancien cadre de la Deutsche Bank, une grande conférence est organisée à Londres. On y décide d’effacer 66 % des 30 milliards de marks de la dette allemande.

On est parti du point de vue que le remboursement annuel de la dette allemande ne devait jamais dépasser plus de 5 % des revenus des exportations. Ceux qui voulaient se faire rembourser leurs dettes par l’Allemagne devaient plutôt lui acheter ses exportations lui permettant ainsi d’honorer ses dettes. Autrement dit, rien à voir avec la folie qu’on a récemment imposée à la Grèce pour « sauver » l’euro !

Bien que cela s’est fait au nom de principes géopolitiques, c’est-à-dire « pour les uns » mais « contre » les autres, une fois de plus, c’est au nom d’un avenir meilleur, c’est-à-dire une Europe capable d’être la vitrine du capitalisme face à Moscou, qu’on a su se délester du poids du passé.