Same texte, english version

Jan Van Eyck (1390-1441). Comment saisir l’intention de ce grand peintre flamand dont cinq siècles nous séparent ?

A part regarder son œuvre, voici trois pistes que j’ai tenté de débroussailler pour vous :

- Le peintre était sans doute initié à la lectio divina , l’interprétation à plusieurs niveaux du sens profond des Saintes Ecritures ;

- L’influence du penseur religieux français Hugues de Saint-Victor (1096-1141), une figure méconnue mais majeure dont le cardinal philosophe Nicolas de Cues a pu s’inspirer ;

- Les conseils éventuels qu’a pu donner au peintre le théologien Denys le Chartreux (1401-1471), le confesseur de Philippe Le Bon, duc de Bourgogne, pour qui le peintre effectua des missions diplomatiques.

Par Karel Vereycken

Voici une bonne raison pour apprendre le néerlandais ! Lire dans le texte original le livre inspirant et bien écrit Landschap en Wereldbeeld, van Van Eyck tot Rembrandt (Paysage et vision du monde, de Van Eyck à Rembrandt) de l’historien d’art néerlandais Boudewijn Bakker (Paru en 2004 chez Thoth à Bossum, Pays-Bas, également disponible en anglais).

Dans un style précis et d’accès facile, Bakker nous offre une série de clés permettant au spectateur du XXIe siècle de renouveler le regard porté sur la peinture flamande et néerlandaise et de révéler son sens parfois un peu « caché »…

Ce qui parfois nous étonne aujourd’hui s’avère souvent des références largement partagées par les peintres, leurs commanditaires, les religieux et plus largement le grand public dans ces contrées.

Paradoxe

Avant de lire l’œuvre de Bakker, la peinture du Nord de l’Europe m’a souvent parue aller à l’opposé de la matrice philosophique et religieuse qui prévalait au XVe siècle, alors qu’elle en est l’expression.

Jusqu’ici, je pensais que, pour l’essentiel, la vision du monde qui prévalait à la fin du Moyen-Age se résumait au rejet du monde visible tel que nous le percevons par nos sens. Car ce monde, d’après la mésinterprétation de Saint Augustin et Platon par les scolastiques, n’est que tromperie et tentation, le diable en personne en quelque sorte.

Or, et c’est là que ce paradoxe se manifeste avec toute sa force éruptive, comment réconcilier ce rejet du visible avec en particulier l’œuvre du peintre flamand Van Eyck, qui nous montre des êtres humains animés de bonté, pleins de beauté et de douceur, entourés d’une nature belle, abondante et exubérante ?

-

Adam, détail du retable de Gand (1432), Jan Van Eyck.

Comment ose-t-il, me demandais-je, nous montrer tant de beauté alors qu’à son époque la doctrine de la foi, s’érigeant en gardienne du temple, ne cessait de rappeler que l’Homme, dans son imperfection criante, n’est pas Dieu, et mettait systématiquement en garde contre les tentations de ce monde ?

Les tableaux ironiques mais extrêmement moralisateurs de Jérôme Bosch et de Joachim Patinier ne sont-ils pas là pour nous faire comprendre, avec une violence non-dissimulée mais avec humour et méthode, que l’origine du péché se trouve précisément dans notre attachement excessif aux biens terrestres et dans les plaisirs que nous croyons en tirer ?

Coïncidence des opposés

-

Le cardinal philosophe Nicolas de Cues (Cusanus)

- Sans se référer explicitement à la méthode du grand théo-philosophe, le cardinal Nicolas de Cues, celle de la « coïncidence des opposés » (coincidentia oppositorum), c’est-à-dire la résolution de paradoxes d’apparence insolvable mais possible à partir d’un point de vue plus élevé et donc supérieur, Bakker démontre que le paradoxe que nous venons d’évoquer, n’en est, lui aussi, qu’un en apparence.

Pour comprendre cela, Bakker rappelle d’abord que pour le courant augustinien, pour qui l’homme a été créé à l’image vivante du créateur (Imago Viva Dei), la nature, n’est ni plus ni moins qu’une « théophanie », c’est-à-dire, pour ceux qui se rendent capable de la lire, la révélation d’une intention divine.

Pour ce courant, Dieu se révèle à l’homme, non pas par un seul, mais par « deux livres », dont le premier n’est autre que « le livre de la nature » qu’on apprécie par les yeux ; le deuxième étant la Bible à laquelle auquel on accède grâce aux yeux et aux oreilles.

Bakker souligne à ce propos le rôle, un peu oublié, de deux penseurs chrétiens de premier ordre qui, depuis l’hégémonie de l’aristotélisme introduit par saint Thomas d’Aquin, la montée du nominalisme et la contre-réforme, ont fini par tomber dans l’oubli.

Il s’agit en premier lieu de l’abbé et théologien français Hugues de Saint Victor (1096-1141), un des auteurs médiévaux ayant connu une large diffusion manuscrite à son époque, et de Denys le Chartreux (1402-1471), un ami néerlandais et collaborateur de Nicolas de Cues (1401-1464) et confesseur de Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1396-1467).

Lectio divina de la nature ?

-

Saint-Dominique lisant. Fresque de Fra Angelico.

- Par rapport à l’interprétation des peintures, l’approche de Bakker, qui en réalité a fait le travail que tout historien de l’art digne de ce nom devrait fournir avant de se livrer à des interprétations d’œuvres d’art, consiste dans la confrontation des tableaux avec, s’ils si elles existent, les écrits de leurs époques.

Dans cet exercice, Bakker formule l’hypothèse fertile que les chefs-d’œuvre de la peinture flamande, truffés d’autant d’énigmes et de mystères que nos belles cathédrales, se lisent « à plusieurs niveaux », tout comme l’exégèse biblique de l’époque faisait appel, pour les textes sacrés, à une méthode de lecture ancestrale, dite « à quatre niveaux ».

D’abord dans le judaïsme, bien avant l’arrivée de Jésus, l’étude de la Torah faisait appel à la « doctrine des quatre sens » :

- le sens littéral,

- le sens allégorique,

- le sens allusif, et

- le sens mystique (éventuellement caché, secret ou kabbalistique).

Ensuite, les chrétiens, en particulier Origène (185-254), puis Ambroise de Milan au IVè siècle, reprennent cette méthode pour la Lectio Divina, c’est-à-dire l’exercice de la lecture spirituelle visant, par la prière, à pénétrer le plus profondément possible un texte sacré.

Enfin, introduite au IVe siècle par Ambroise, Augustin fait de la Lectio Divina la base de la prière monastique. Elle sera reprise ensuite par Jérôme, Bède le Vénérable, Scot Erigène, Hugues de Saint-Victor, Richard de Saint-Victor, Alain de Lille, Bonaventure et s’imposera à Saint Thomas d’Aquin et Bernard de Clairvaux.

Bakker prend soin de préciser ces quatre niveaux de lecture :

- Le sens littéral est celui qui est issu de la compréhension linguistique de l’énoncé. Il raconte les faits et la « petite histoire » tout en replaçant l’écrit dans le contexte de l’époque ;

- Le sens allégorique. Vient du grec allos, autre, et agoreuein, dire. L’allégorie en énonçant une chose en dit aussi une autre. Ainsi l’allégorie explique ce que symbolise le récit ;

- Le sens moral ou tropologique (du latin tropos signifiant « changement »), en cherchant dans le texte des figures, des vices ou des vertus, des passions ou des étapes que l’esprit humain doit parcourir dans son ascension vers Dieu, nous indique les leçons que chacun peut en tirer pour sa propre vie dans le présent ;

- Le sens anagogique (adjectif provenant du grec anagogikos c’est-à-dire élévation), est obtenu par l’interprétation des Évangiles, afin de donner une idée des réalités dernières qui deviendront visibles à la fin des temps. En philosophie, chez Leibniz, « l’induction anagogique » est celle qui tente de remonter à une cause première.

Ces quatre sens ont été formulés au Moyen-Age dans un fameux distique latin : littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia (la lettre enseigne les faits, l’allégorie ce que tu dois croire, la morale ce que tu dois faire, l’anagogie ce que tu dois viser).

La raison pour laquelle j’amène cette question de l’exégèse biblique à niveaux multiples, précise Bakker, c’est que dans le cadre de la vision du monde du Moyen-Age, on estimait que cette interprétation ne s’appliquait pas seulement à la Bible, mais tout autant à la création visible.

Gros plan de la page du livre devant lequel s’agenouille la Vierge dans l’Annonciation qui décore les volets extérieurs du retable de Gand de Jan Van Eyck (1432). En bas de la page, on lit clairement (en rouge) : « De visione dei », le titre de l’œuvre de Nicolas de Cues de 1453.

Nous voilà donc devant un sentiment amoureux de la création ? Pas du tout ! Loin du panthéisme (un péché), il s’agit de « lire », comme l’affirme Hugues de Saint-Victor, « avec les yeux de l’esprit », ce que « les yeux de la chair » ne sont pas capable de voir, un concept que reprendra Nicolas de Cues dans son œuvre de 1543 : Du tableau, ou la Vision de Dieu.

Le paradoxe se trouve ainsi résolu. Car, dans l’allégorie de la caverne évoquée par Platon dans La République, l’homme qui se trouve enchaîné devant une paroi où il ne voit que défiler des ombres projetées sur la paroi de la caverne, en mobilisant son intelligence, in fine se rend capable d’identifier les processus qui les engendrent.

Certes, l’homme ne peut pas « connaître » Dieu de façon directe. Cependant, en étudiant les effets de son action, il peut deviner son intention. C’est donc à travers Hugues de Saint Victor, que le courant augustinien et platonicien qui avait inspiré la Renaissance carolingienne refait surface à Paris.

Pour ce courant, la création comme un tout, du point de vue anagogique, est un reflet du paradis céleste et une référence directe vers l’omnipuissance, la beauté et la bonté divine.

Pour Bakker :

L’ensemble de ces interprétations sont faciles à illustrer avec les œuvres d’Augustin, parce qu’elles ont inspiré tout au long du Moyen-Age les auteurs sur la nature. Augustin aimait beaucoup le monde tel qu’il se présente à nous ; il savait jouir de ce qu’il appelait ‘certains espaces larges et magnifiques de la ville ou de la campagne’, où la beauté vous frappe avec éclat lorsque vous les montrez à un étranger. Mais la création contient également d’innombrables messages ‘moraux’, autant d’occasions pour un observateur pieux et attentif pour réfléchir sur son âme et sa tâche sur Terre. Coup après coup, Augustin souligne cet aspect lorsqu’il parle des phénomènes naturels. Chaque fois, il nous incite à chercher l’invisible derrière le visible, l’éternel derrière le temporel, etc. Ainsi l’harmonie que nous montre la création nous indique la paix qui doit régner entre les hommes. Chaque créature, pris séparément, apparait, pour celui qui veut le voir comme un exemple (négatif ou positif) pour l’homme. Ceci s’applique notamment pour le comportement des animaux, par exemple. Et ce qui concerne la Terre comme un tout, ne négligez pas les creux du paysage, car c’est là que jaillissent les sources.

Hugues de Saint Victor

Hugues de Saint Victor

En France, c’est lors de la Renaissance intellectuelle du XIIe siècle que les centres d’étude scolaires se multiplient (école cathédrale, école d’Abélard, école du Petit-Pont pour Paris, Chartres, Laon…) et qu’une véritable effervescence intellectuelle fait de notre pays un pôle d’attraction. Ainsi, de nombreux étudiants en provenance d’Allemagne, d’Italie, d’Angleterre, d’Ecosse et du Nord de l’Europe partent pour Paris pour y étudier avant tout la dialectique et la théologie.

Hugues de Saint Victor (1096-1141) est d’origine saxonne (ou flamande ?). Vers 1127, il entre chez les chanoines réguliers de Saint-Victor peu après la fondation de ce monastère installé à la lisière de Paris.

Les Victorins se distinguent dès l’origine par la haute place qu’ils donnent à la vie intellectuelle. Les chanoines de cette abbaye ont un regard positif sur le savoir, d’où l’importance qu’ils accordent à leur bibliothèque.

Les maîtres principaux qui ont influencé Hugues sont : Raban Maur (lui-même disciple du conseiller de Charlemagne, l’irlandais Alcuin), Bède le Vénérable, Yves de Chartres et Jean Scot Erigène et quelques autres, peut-être-même Denys l’Aréopagite dont il commente La Hiérarchie céleste.

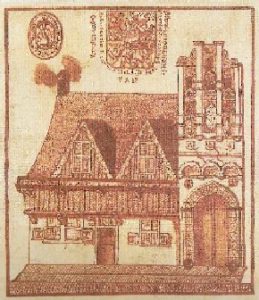

-

Abbaye de Saint Victor à Paris en 1655.

- D’une curiosité intellectuelle insatiable, Hugues conseille à ses disciples de tout apprendre car, dit-il, rien n’est inutile. Lui-même est le premier à mettre en pratique le conseil qu’il donne aux autres. Une partie notable de ses écrits est consacrée aux arts libéraux, aux sciences et à la philosophie, dont il traite en particulier dans un manuel d’introduction aux études profanes et sacrées, demeuré célèbre, le Didascalicon.

Ses contemporains le considèrent comme le plus grand théologien de leur temps et lui donnent le titre glorieux de « nouvel Augustin ». Il influence les Franciscains d’Oxford (Grosseteste, Roger Bacon, etc.) dont l’influence sur le peintre Roger Campin n’est plus à démontrer et Nicolas de Cues s’en inspire.

À la question de savoir s’il faut admirer ou mépriser le monde, Hugues de Saint Victor répond qu’on doit aimer le monde, mais à condition de ne pas oublier qu’il faut l’aimer en vue de Dieu, comme un présent de Dieu, et non pour lui-même.

Pour atteindre cette sagesse, l’homme doit considérer son existence comme celle celui d’un pèlerin qui se détache sans cesse de l’endroit où il réside, métaphore très fertile qu’on retrouvera chez les peintres flamands Bosch et Patinier. « Le monde entier est un exil pour ceux qui philosophent », souligne Hugues.

Maître Hugues pose l’exigence d’un dépassement de la dilectio (amour jaloux et possessif de Dieu) pour la condilectio (amour accueillant et ouvert au partage). Il prône l’idée d’un amour tout agapique tourné vers les autres, et non centré sur soi-même, un amour tourné vers le prochain, l’amour de Dieu augmentant avec l’amour du prochain. C’est tout simplement l’idée de charité chrétienne et de solidarité fraternelle qui est ainsi exprimée.

Hugues énumère cinq exercices spirituels : la lecture, la méditation, la prière, l’action, la contemplation. La première donne la compréhension ; la seconde fournit une réflexion ; la troisième demande, la quatrième cherche et la cinquième trouve. Ces exercices ont pour but d’atteindre la source de la vérité et de la charité et là, l’âme de l’homme est toute « transformée en flamme d’amour », reposant entre les mains de Dieu dans « une plénitude à la fois de connaissance et d’amour ».

Pour le sujet qui nous intéresse ici, c’est surtout sa vision optimiste de l’homme et de la création qui se différencie des clichés que nous retenons du pessimisme médiéval. Car pour lui, la création est un don de Dieu et le chemin vers Dieu passe donc tout autant par la lecture du livre de la nature que par la Bible.

Ainsi, pour lui, l’image que nous en percevons n’est d’abord que révélation ou dévoilement de la Puissance divine, perçue « à travers la longueur, la largeur, la profondeur de l’espace », « à travers la masse des montagnes, la longueur des fleuves, l’étendue des champs, la hauteur du ciel, la profondeur de l’abîme ».

Ainsi, le peintre, lorsqu’il excelle dans la représentation de l’univers physique ne fait qu’augmenter sa capacité à dévoiler la puissance du créateur !

Dévoilement également de la Sagesse à travers la beauté. Pour Hugues, « tout l’univers sensible est un grand livre tracé par le doigt de Dieu », c’est-à-dire créé par la vertu divine et

chaque créature est comme une figure, non pas produit du désir humain, mais fruit du vouloir divin chargé de manifester la Sagesse invisible de Dieu (…) Tout comme un illettré regarde les signes d’un livre ouvert sans connaître les lettres, un homme stupide et bestial ‘qui ne comprend pas les choses qui sont de Dieu’, ne voit dans les créatures que la forme extérieure, mais n’en comprend pas le sens intérieur.

Pour s’élever, Hugues propose à ses disciples de Saint-Victor, à tous ceux capables de « contempler sans relâche », de poser « un regard spirituel » sur le monde. Pour son disciple, Richard de Saint-Victor, la Bible et le grand livre de la nature {« rendent le même son et s’harmonisent pour dire les merveilles d’un monde secret. »}

Denys le Chartreux, clé pour comprendre Van Eyck

-

Le théologien Denys le Chartreux (Van Rykel).

Deux siècles après Hugues de Saint-Victor, c’est une même flamme qui anime le théologien Denys le Chartreux (1401-1471), originaire du Limbourg belge. Sous le titre La beauté du monde : ordo et varietas, Bakker lui consacre tout un chapitre de son livre. Et vous allez comprendre pourquoi.

Avant d’entrer chez les Chartreux de Roermond aux Pays-Bas, Denys, est formé dans l’esprit des Frères de la vie commune à l’école de Zwolle aux Pays-Bas et achève sa formation à l’Université de Cologne.

Avec Jean Gerson (1363-1429) et Nicolas de Cues (1402-1464), et ce malgré un style beaucoup plus bavard et parfois confus, Denys le Chartreux compta au nombre des auteurs les plus lus, les plus copiés puis les plus édités, quand l’imprimerie en vint à supplanter le laborieux travail des moines copistes. D’ailleurs, le premier livre publié en Flandres, ne fut autre que le Miroir de l’âme pècheresse de Denys le Chartreux, imprimé en 1473 par l’ami d’Erasme de Rotterdam, Dirk Martens.

Au monastère de Roermond au Pays-bas, Denys écrit 150 œuvres dont des commentaires sur la Bible et 900 sermons. Après en avoir lu un, le pape Eugène IV, qui vient d’ordonner à Brunelleschi de parachever la coupole du dôme de Florence, exulta : « L’Eglise mère se réjouit d’avoir pareil fils ! ».

En tant que savant, théologien et conseiller, Denys était très influent. « Nombre de gentilshommes, de clercs et de bourgeois viennent le consulter dans sa cellule à Ruremonde où il ne cesse de résoudre doutes, difficultés et cas de conscience. (…) Il se trouve en relations fréquentes avec la maison de Bourgogne et sert de conseiller à Philippe le Bon », confirme l’historien néerlandais Huizinga dans son Déclin du Moyen-âge.

Selon Bakker, ayant rédigé une série d’œuvres d’orientation spirituelle, Denys, remplit le rôle de confesseur et de guide spirituel du souverain chrétien Philippe le Bon , duc de Bourgogne, et par la suite, de celui de sa veuve.

-

Denys le Chartreux, chaire de la Cathédrale de Laon.

Denys le Chartreux est un ami, admirateur et collaborateur du cardinal Nicolas de Cues.

Ensemble, ils suivent à Cologne les cours du théologien flamand Heymeric van de Velde (De Campo) qui les initie à la théologie mystique du moine platonicien syrien connu sous le nom du Pseudo-Denys l’Aréopagite et à l’œuvre de Raymond Lulle et d’Albert le Grand.

Lorsqu’en 1432, Nicolas De Cues décline la chaire de Théologie que lui offre l’Université de Louvain, c’est De Campo qui, à sa demande, accepte cette fonction.

Politiquement, de 1451 à 1452, c’est Denys le Chartreux que choisit Nicolas de Cues, alors légat apostolique, pour l’accompagner durant plusieurs mois lors de sa tournée en pays rhénan et mosellan pour y faire appliquer, à la demande du pape, le renouveau spirituel qu’il promeut.

Bakker note que Denys a une prédilection pour la musique. Il recopie et illumine de sa main des partitions et donne des instructions sur la meilleure interprétation possible des psaumes. Sa préférence va à des psaumes qui font l’éloge de Dieu. Et pour faire l’éloge du créateur, Denys trouve des images et des paroles qu’on verra rebondir dans l’imagination des peintres de l’époque.

Cependant, pour Denys, la beauté de Dieu signifie quelque chose de plus profond qu’une simple attractivité visuelle. « Pour toi (seigneur), ‘être’ équivaut à ‘être beau’ ». Rappelons que la vue, dans la philosophie chrétienne, est le sens primordial et celui qui résume tous les autres.

Dans les psaumes de Denys, deux notions prévalent. D’abord, celle de l’ordre et de la régularité. On les retrouve dans les corps célestes qui déterminent le rythme des jours et des années. Mais la Terre elle-même obéit à un ordre divin. Et là Denys cite le Livre de la Sagesse de Salomon (11,20) affirmant : « Tu as tout ordonné avec mesure, nombre et poids ».

Ensuite, il y a l’idée de multiplicité et de diversité. Sur les phénomènes climatiques, c’est-à-dire des phénomènes purement « physiques », Denys affirme par exemple,

Dans le ciel, seigneur, tu génères des effets multiples de pression et de souffle, tels que des nuages, des vents, des pluies (…) et différents phénomènes : des comètes, des couronnes lumineuses, des vortex, des étoiles tombantes (…), du givre et de la brume, de la grêle, de la neige, l’arc en ciel et le dragon volant.

Pour Denys, tout cela n’a pas été créé pour rien mais pour pénétrer l’homme de la réalité divine, sa grandeur infinie, son omnipuissance et son amour pour l’homme.

Faites en sorte seigneur, écrit-il, que dans les effets de votre laboriosité universelle, nous vous percevions et que par l’amour dont elle témoigne, nous nous enflammions et que nous nous éveillions à honorer votre grandeur.

Sur Dieu et le beau, Denys écrit un véritable traité d’esthétique théologique sous le titre De Venustate Mundi et pulchritudine Dei (De l’attractivité du monde et de la beauté de Dieu).

-

Retable de Gent (Belgique) ou l’Agneau mystique, peint par Jan Van Eyck.

La cour de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Miniature de Rogier Van der Weyden.

En lisant ce qui suit, c’est tout de suite le retable de Gand, l’Agneau mystique, ce grand polyptyque peint par Jan Van Eyck qui nous vient à l’esprit.

Sachant que ce peintre était au service (peintre et ambassadeur) du même Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dont Denys le Chartreux fut le confesseur et guide spirituel, on est en droit de croire que ce texte s’est imposé dans l’esprit du peintre dans l’élaboration de son œuvre.

Denys le Chartreux :

De même que toute créature participe à l’être de Dieu et à sa bonté, de même le Créateur lui communique aussi quelque chose de sa beauté divine, éternelle, incréée, par quoi elle est en partie rendue semblable à son Créateur et participe quelque peu à sa beauté. Autant une chose reçoit l’être, autant elle reçoit le bon et le beau. Il existe donc une beauté incréée qui est la beauté et le beau par essence : Dieu.

Autre est la beauté créée : le beau par participation. De même que toute créature est appelée être dans la mesure où elle participe à l’être divin et lui est assimilée par une certaine imitation, de même toute créature est dite belle dans la mesure où elle participe à la beauté divine et lui est rendue conforme. De même que Dieu a fait toutes choses bonnes parce qu’il est bon par nature, de même il a fait toutes choses belles parce qu’il est essentiellement beau.

(…) Le fils unique de Dieu, vrai Dieu lui-même, a pris notre nature et est devenu notre frère. Par lui, notre nature a reçu une dignité de majesté indicible. Dieu a de plus orné les âmes des bienheureux qui sont dans la patrie céleste, de sa lumière et de sa gloire, et les a élevés à la vision béatifique, immédiate, claire et bienheureuse de sa Divinité toute pure. En contemplant la beauté incréée et infinie de l’essence divine, elles sont transformées à son image d’une façon surnaturelle et ineffable. Elles sont remplies et débordent de cette participation, de cette communion de bonté, lumière et beauté divines, au point d’être entièrement ravies en lui, configurées à lui, absorbées en lui. Elles atteignent ainsi une beauté telle, que les splendeurs du monde entier ne sauraient être comparées à la beauté de la plus petite d’entre elles.

Retour au peintre

Ce dernier paragraphe évoque immédiatement la partie supérieure du polyptyque de Jan Van Eyck à Gent.

On a du mal à mesurer l’effet que ce tableau a pu susciter chez les croyants : ils y voyaient non seulement Adam et Eve, élevés au même niveau que Dieu, la Vierge et Saint-Jean Baptiste, mais y découvraient, alors que moins d’un pour cent de la population européenne ne savaient lire et écrire, l’image d’une ravissante jeune femme lisant la Bible. Son nom ? Marie, mère de Jésus !

La partie inférieure de la même œuvre met en scène un autre évènement majeur : la réunification, suite aux différents conciles œcuméniques, de tous les chrétiens, qu’ils soient d’Occident ou d’Orient et jusque là divisés par des querelles subalternes, autour de la quintessence de la foi chrétienne : le sacrifice du Fils de Dieu pour libérer l’homme du péché originel.

Sont regroupés en chœurs autour de l’évènement tout ce qui comptaient dans l’univers : les trois papes, les philosophes, les poètes (Virgile), les martyrs, les ermites, les prophètes, les justes juges, les chevaliers chrétiens, les saints et les vierges.

Le tout présenté dans un paysage transformé par un véritable « Printemps » chrétien. Van Eyck n’hésite pas à représenter, avec moult détails de toute la splendeur de leur microcosme, une bonne cinquantaine d’espèces végétales au moment où elles offrent leurs plus belles fleurs et feuilles.

Littéralement, cela fait apparaître la richesse de la création dans toute sa variété; allégoriquement, cela représente le créateur comme sève de la vie; moralement, c’est le sacrifice du fils de Dieu qui redonnera vie à l’église des chrétiens; et enfin, anagogiquement, cela nous rappelle que nous devons tendre à nous unir au créateur, source de toute vie, bien et sagesse.

Une fois de plus, ce n’est que chez Denys le Chartreux, dans le passage de conclusion de son {Venestate Mundi et pulchritudine Dei} que l’on trouve un éloge aussi passionné de la beauté du monde visible, y compris une référence au fameux {« vert foncé des prés »} si typique de Van Eyck :

{Démarrons par le plus bas, les éléments de la terre. Dans quelles longueur et largeur immensurables elle s’étend loin devant nous ; comment sa surface est ornée d’innombrables espèces et sortes d’individus de choses merveilleuses. Regardez les lis et les roses et autres fleurs de belles couleurs émettant leurs odeurs adorables, les herbes guérissantes qui poussent sur le vert foncé des prés et à l’ombre des forêts, la splendeur des arbres et des champs luxuriants, des hauteurs de montagnes, de la fraicheur des arbres, des étangs, des ruisseaux et des rivières s’étalant jusqu’à la mer au lointain ! A quel point Il doit être beau en lui-même, Celui qui a tout créé ! Regardez et admirez la multitude d’animaux, comment ils brillent dans la variété de leurs couleurs ! Aux poissons et oiseaux se réjouit l’œil et s’adresse notre éloge du Créateur. Dans quels beauté et lustre se drapent les grands animaux, le cheval, l’unicorne, le chameau, le cerf, le saumon et le brochet, le phénix, le paon et l’épervier. Qu’Il est élevé, celui qui a fait tout cela !}

Avec ce que nous venons de lire et de dire, le spectateur peut enfin savourer en pleine confiance et sans modération cette beauté, car il ne s’agit de rien d’autre que la prégustation de la sagesse divine !

Avec ce que nous venons de lire et de dire, le spectateur peut savourer en pleine confiance cette beauté, car il ne s’agit de rien d’autre que la prégustation de la sagesse divine !

Bibliographie :

- Boudewijn Bakker, Landschap en Wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt, Thoth, 2004 ;

- Patrice Sicard, Hugues de Saint-Victor et son école, Brepols, 1991.

- Denys le Chartreux, Vers la ressemblance, textes réunis et présentés par Christophe Bagonneau, Parole et Silence, 2003.