Étiquette : Ostende

Avec le peintre James Ensor, arrachons le masque à l’oligarchie !

James Ensor est né le 13 avril 1860 dans une famille de la petite-bourgeoisie d’Ostende en Belgique. Son père, James Frederic Ensor, un ingénieur raté anglais anti-conformiste, sombre dans l’alcoolisme et l’héroïne.

Sa mère, Maria Catherina Haegheman, belge flamande, qui n’encourage guère sa vocation artistique, tient un magasin de souvenirs, coquillages, chinoiseries, verroteries, animaux empaillés et masques de carnaval, des artefacts qui peupleront l’imagination du peintre.

Esprit pétillant, James se passionne pour la politique, la littérature et la poésie. Un jour, commentant sa naissance lors d’un banquet offert en son honneur, il dira :

« Je suis né à Ostende un vendredi, jour de Vénus [déesse de la Paix]. Eh bien ! chers amis, Vénus, dès l’aube de ma naissance, vint à moi souriante et nous nous regardâmes longuement dans les yeux. Ah ! les beaux yeux pers et verts, les longs cheveux couleur de sable. Vénus était blonde et belle, toute barbouillée d’écume, elle fleurait bon la mer salée. Bien vite je la peignis, car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles peintes, elle courait sur mes nacres, s’oubliait dans mes conques, salivait sur mes brosses.«

Après une première initiation aux techniques artistiques à l’Académie d’Ostende, il débarque à Bruxelles chez son demi-frère Théo Hannon pour y poursuivre ses études à l’Académie des Beaux Arts. En compagnie de Théo, il est introduit dans les cercles bourgeois de libéraux de gauche qui fleurissent en périphérie de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Chez Ernest Rousseau, professeur à l’Université libre de Bruxelles, dont il deviendra recteur, Ensor découvre les enjeux de la lutte politique. Madame Rousseau est microbiologiste, passionnée d’insectes, de champignons et… d’art. Les Rousseau tiennent salon, rue Vautier à Bruxelles, près de l’atelier d’Antoine Wiertz et de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Rendez-vous privilégié pour les artistes, les libres penseurs et autres esprits influents. Ensor y rencontre Félicien Rops et son beau-fils Eugène Demolder, mais aussi peut-être l’écrivain et critique d’art Joris-Karel Huysmans ainsi que l’anarchiste communard et géographe français Elisée Reclus.

De retour à Ostende, Ensor installe son atelier dans la maison familiale où il réalise ses premiers chefs-d’œuvre, portraits empreints de réalisme et paysages inspirés par l’impressionnisme.

Aux pays des couleurs

« La vie n’est qu’une palpitation ! », s’écrie Ensor. Ses nuages sont des masses grises, or et azur au-dessus d’une ligne de toits. Sa Dame au brise-lames (1880) est prise dans un glacis de gris et de nacre, au bout de la jetée.

Ensor est un chef d’orchestre se servant de couteaux et de pinceaux pour étaler la peinture en couches fines ou épaisses et ajouter par-ci par-là des accents pâteux.

Son génie prend tout son envol dans son tableau La Mangeuse d’huîtres (1882). Même si l’ensemble a l’air de dégager une certaine tranquillité, il peint en réalité une gigantesque nature morte qui semble avoir avalé sa sœur cadette Mitche.

L’artiste baptise d’abord le tableau Au pays des couleurs, plus abstrait que La Mangeuse d’huîtres, puisque ce sont bien les couleurs qui jouent le rôle principal dans la composition.

Nacres des coquillages, blanc bleuâtre de la nappe, reflets des verres et bouteilles, tout est dans la variation, tant dans l’élaboration que dans les tonalités de couleur. Ensor conserve l’approche classique : il utilise toujours des sous-couches tandis que les impressionnistes appliquent la peinture directement sur la toile blanche. Les pigments dont il se sert sont également très traditionnels : rouge vermillon, blanc de plomb, terre brune, bleu de cobalt, bleu de Prusse et outremer synthétique. Le jaune chrome de La Mangeuse d’huîtres fait exception. L’intensité de ce pigment est bien plus élevée que celle du jaune de Naples plus pâle qu’il utilisait auparavant. Mais ses couleurs, qu’il utilise souvent de manière pure au lieu de les mélanger, sont bien plus claires que celles des anciens.

L’écrivain Emile Verhaeren, qui écrira plus tard la première monographie du peintre, contemple La Mangeuse d’huîtres et s’exclame : « C’est la première toile réellement lumineuse ».

Epoustouflé, il souhaite mettre en avant Ensor comme le grand innovateur de l’art belge. Mais les avis ne sont pas unanimes. La critique n’est pas tendre : les couleurs sont trop criardes et l’œuvre est peinte de manière négligée.

De plus, il est immoral de peindre « un sujet de second rang » (En monarchie, il n’existe pas de citoyens, seulement des « sujets », une femme ne faisant pas partie de l’aristocratie) dans de telles dimensions – 207 cm sur 150 cm. Par la vue plongeante, librement appliquée, on a l’impression que tout dans le tableau va déborder de son cadre.

Le Salon d’Anvers, qui expose le meilleur de l’art actuel, refuse l’œuvre en 1882. Même les anciens compères bruxellois de L’Essor refusent La Mangeuse d’huîtres un an plus tard.

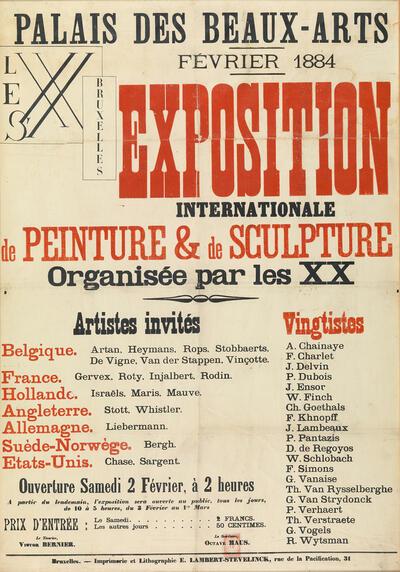

Le groupe des XX

C’est ainsi qu’en Belgique, la révolution artistique de 1884 démarrera par une phrase lancée par un membre du jury officiel : « Qu’ils exposent chez eux ! » avait-il clamé, refusant les toiles de deux ou trois peintres ; c’est donc ce qu’ils firent, en exposant chez eux, dans des « salons citoyens », ou en créant leur propres associations culturelles.

C’est dans ce contexte que Octave Maus et Ensor créeront à Bruxelles le « groupe des XX », cercle artistique d’avant-garde.

Parmi les « vingtistes » du début, outre Ensor, on trouve Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, Paul Signac, George Minne et Théo Van Rysselberghe.

Parmi les artistes invités à venir exposer leurs œuvres à Bruxelles, de grands noms tels que Ferdinand Rops, Auguste Rodin, Camille Pissarro, Claude Monet, Georges Seurat, Gustave Caillebotte, Henri de Toulouse-Lautrec, etc.

C’est donc seulement en 1886 qu’Ensor peut exposer son œuvre novatrice La Mangeuse d’huîtres pour la première fois au groupe des XX.

Pour autant, ce n’est pas la fin de son calvaire. En 1907, le conseil communal de Liège décide de ne pas acheter l’œuvre pour le musée des Beaux-Arts de la ville.

Heureusement, Emma Lambotte, amie d’Ensor, ne laisse pas tomber le peintre. Elle achète le tableau et l’expose chez elle, dans son salon citoyen.

Engagement social et politique

Les troubles sociaux contemporains de son ascension en tant que peintre, qui virent à la tragédie lors des affrontements meurtriers de 1886 entre ouvriers et garde civique, l’incitent à trouver dans les masses en tant qu’acteur collectif un puissant compagnon d’infortune.

A la fin du XIXe siècle, la capitale belge, est une marmite bouillonnante d’idées révolutionnaires, créatrices et innovantes. Karl Marx, Victor Hugo et bien d’autres, y trouvent exil, parfois brièvement.

Le symbolisme, l’impressionnisme, le pointillisme et l’art nouveau s’y disputent leurs titres de gloire. Pour sa part, Ensor, il faut bien le reconnaître, puisant dans tous les courants, restera un inclassable s’élevant au-dessus des modes, des tendances du moment et des goûts éphémères, et de très loin.

Si Marx s’est trompé sur bien des points, il comprenait bien qu’à une époque où la finance tirait sa richesse de la production, la modernisation des moyens de production portait en germe la transformation des rapports sociaux. Tôt ou tard, et à tous les niveaux, ceux qui produisent la richesse clameront leur juste place dans le processus décisionnel.

Le combat d’Ensor pour un art plus libre reflète et coïncide avec le changement d’époque qui s’opère alors.

Partie de Vienne en Autriche, la crise bancaire de mai 1873 provoque un krach boursier qui marque le début d’une crise appelée la Grande Dépression, et qui court sur le dernier quart du XIXe siècle. Le 18 septembre 1873, Wall Street est pris de panique et ferme pendant 10 jours.

En Belgique, après une période marquée par une vertigineuse industrialisation, la loi Le Chapelier, une loi appliquée en 1791, soit quarante ans avant la naissance de la Belgique, qui interdisait la moindre forme d’organisation d’ouvriers, est abrogée en 1867, mais la grève est toujours un crime sanctionné par l’État.

C’est dans ce contexte qu’une centaine de délégués de représentants de syndicats belges fondèrent en 1885 le Parti ouvrier belge (POB). Réformistes et prudents, ils réclament en 1894, non pas la « dictature du prolétariat », mais une forte « socialisation des moyens de production ».

La même année, le POB obtient 20 % des suffrages exprimés aux élections législatives et compte 28 députés. Il participe à plusieurs gouvernements jusqu’à sa dissolution lors de l’invasion allemande en mai 1940.

Horta, Jaurès et la Maison du Peuple de Bruxelles

L’architecte Victor Horta, grand innovateur de l’Art Nouveau et dont les premières demeures symbolisent un nouvel art de vivre, sera chargé par le POB de construire la magnifique « Maison du Peuple » à Bruxelles, un bâtiment remarquable, fait principalement d’acier, abritant un maximum de fonctionnalités : bureaux, salle de réunion, magasins, café, salle de spectacle…

Le bâtiment fut inauguré en 1899 en présence de Jean Jaurès. En 1903, Lénine y participa au congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie.

Jean Jaurès prononça d’ailleurs son dernier discours, le 29 juillet 1914, au Cirque Royal de Bruxelles, lors d’une grande réunion de l’Internationale socialiste pour sauver la paix.

En parlant des menaces de la guerre, Jaurès dit :

« Attila est au bord de l’abîme, mais son cheval trébuche et hésite encore ». S’opposant, comme il le fit toute sa vie, à ce que la France se soumît à un rôle subalterne, il dit textuellement : « Si l’on fait appel à un traité secret avec la Russie, nous en appellerons au traité public avec l’Humanité ».

Et il termina son discours, le meilleur de sa vie, par des paroles prophétiques dont voici le texte quasi littéral : « Au début de la guerre, tout le monde sera entraîné. Mais lorsque les conséquences et les désastres se développeront, les peuples diront aux responsables : ’Allez-vous en et que Dieu vous pardonne’ ».

Selon les témoins, à Bruxelles, le discours de Jaurès souleva l’auditoire, composé de milliers de personnes appartenant à toutes les classes de la société. Deux jours plus tard, le 31 juillet 1914, Jaurès, de retour à Paris, est assassiné.

Quant à la Maison du Peuple de Bruxelles, elle fut détruite en 1965 et remplacé par un remarquable chef-d’œuvre de la laideur.

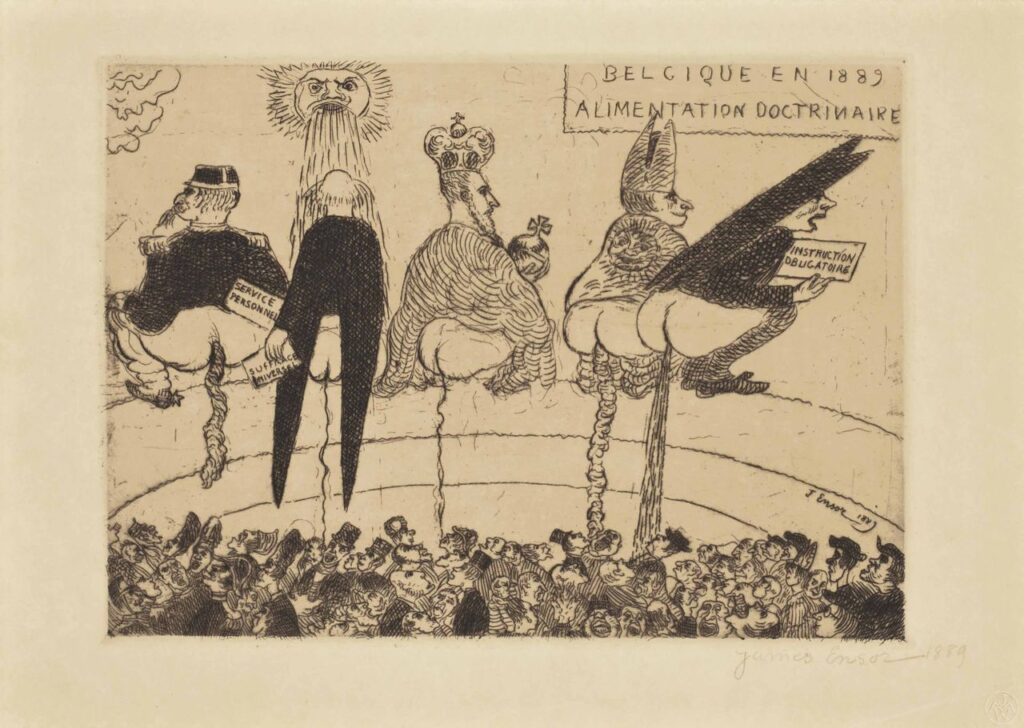

Alimentation doctrinaire

L’art d’Ensor, surtout dans ses gravures, sera l’écho de ce grand chamboulement. Sa critique sociale et politique serpente à travers ses meilleures œuvres, dont aucune n’est peut-être aussi virulente que sa gravure Alimentation doctrinaire (1889/1895) montrant des figures incarnant les pouvoirs en place (Le roi des Belges, le clergé, etc.) littéralement déféquant sur les masses, une sale habitude qui reste bien enracinée chez nos « élites », si l’on revoit le traitement qu’on a infligé, sans la moindre discrimination, à nos « gilets jaunes ».

Ensor, dans ces gravures, présente les grandes revendications du POB : le suffrage universel (voté en 1893, de façon imparfaite, du moins pour les hommes), le service militaire « personnel » (c’est-à-dire pour tous, voté en 1913) et l’instruction universelle obligatoire (votée en 1914).

La revanche

Face à l’injustice et à l’incompréhension, Ensor ne peut plus réprimer sa juste colère. Pour s’amuser, et reconnaissons-le, se venger, il compte bien « se payer » ceux qui l’ignorent, le méprisent et le sabotent, avant tout cette aristocratie belge qui s’accroche à ses privilèges comme les moules aux roches.

Déconstruisant le carcan des règles académiques, s’inspirant de Goya, Ensor se forge alors un langage puissant de métaphores et de symboles.

Dans un premier temps, il veut renvoyer cette élite oligarchique belge, se prétendant hypocritement « catholique », aux fondements mêmes des principes humanistes qu’elle piétine.

Entre 1888 et 1892, Ensor a commencé à traiter des thèmes religieux. Comme le firent aussi Gauguin et Van Gogh, le peintre s’identifie au Christ persécuté.

En 1889, à 28 ans, il peint L’Entrée du Christ à Bruxelles, une vaste toile satirique qui fit sa renommée. Même ses proches, désireux de à se faire reconnaître pour exister, n’en veulent pas. La toile est refusée au Salon des XX où il est question de l’exclure du Cercle dont il est pourtant l’un des membres fondateurs ! Contre le souhait d’Ensor, les « vingtistes », courant vers le succès, se séparent quatre ans après pour se recréer sous le nom de La Libre Esthétique.

Dans cette œuvre, une large banderole rouge renseigne « Vive la sociale » et non « Vive le Christ ». Seul un petit panneau sur le côté applaudit un Jésus, roi de Bruxelles. Mais que diable le prophète, qui a les traits du peintre et presque perdu dans la foule, vient-il faire à Bruxelles ? Le socialisme a-t-il remplacé le christianisme au point que si Jésus revenait aujourd’hui, il le ferait sous la banderole « Vive la sociale », référence à la « République sociale » dont les partisans mettaient en avant le droit au travail, le rôle de l’État dans la lutte contre les inégalités, le chômage et la maladie ?

Pour les amis d’Ensor, il avait perdu la raison. En effet, il fallait « être fou » pour prendre de face, aussi bien l’oligarchie dominante que le peuple dont il espérait obtenir respect et reconnaissance.

L’avocat et critique d’art belge Octave Maus, co-fondateur avec Ensor des XX, a résumé de manière célèbre la réaction des critiques d’art contemporains au « coup de gueule pictural » d’Ensor :

« Ensor est le chef d’un clan. Ensor est sous les feux de la rampe. Ensor résume et concentre certains principes qui sont considérés comme anarchistes. En bref, Ensor est une personne dangereuse qui a initié de grands changements (…) Il est par conséquent marqué pour les coups. C’est sur lui que sont dirigées toutes les arquebuses. C’est sur sa tête que sont déversés les récipients les plus aromatiques des soi-disant critiques sérieux.«

En 1894, invité à exposer à Paris, son œuvre, plus objet intellectif qu’esthétique, suscite peu d’intérêt. Désespéré de ne pas rencontrer le succès, Ensor, persistera avec une peinture survoltée, sauvage, saturée et violemment bariolée.

Squelettes et masques

Très tôt, des têtes de mort, des squelettes et des masques font irruption dans son œuvre. Il ne s’agit pas là de l’imagination morbide d’un esprit malade comme le prétendent ses calomniateurs.

Radical ? Insolent ? Certes ; sarcastique, souvent ; pessimiste ? Jamais ! ; anarchiste ? disons plutôt « esprit gilet jaune », c’est-à-dire fortement contestataire d’un ordre établi ayant perdu toute légitimité et, absorbé par d’immenses manœuvres géopolitiques, marchant comme une horde de somnambules vers la « Grande Guerre » et la Deuxième Guerre mondiale qui vient derrière !

Têtes de morts, symboles de la vérité

Poétiquement, Ensor va ressusciter la métaphore ultra-classique des « Vanités » de la Renaissance, thème en somme très chrétien qui figure déjà dans « Le Triomphe de la Mort », ce poème de Pétrarque qui inspira le peintre flamand Pieter Bruegel l’Ancien ou encore la série de gravures sur bois d’Holbein, « La danse macabre ».

Un crâne juxtaposé à un sablier étaient les éléments de base permettant de visualiser le caractère éphémère de l’existence humaine sur terre. En tant qu’humains, nous rappelle cette métaphore, nous essayons en permanence de ne pas y penser, mais fatalement, nous finissons tous par mourir, du moins sur le plan corporel.

Notre « vanité », c’est cette envie permanente de nous croire éternels.

Ensor, n’hésitait pas à faire appel aux symboles. Pour pénétrer son œuvre, il faut donc savoir lire le sens qu’ils « cachent ». Visuellement, face au triomphe du mensonge et de l’hypocrisie, Ensor, en bon chrétien, érige donc la mort en seule vérité capable de donner du sens à notre existence. C’est elle qui triomphe sur notre existence physique.

Les masques, symbole du mensonge.

Petit à petit, comme dans La Mort et les masques (1897) (image en tête d’article), l’artiste va dramatiser encore un peu plus cette thématique en opposant la mort à des masques grotesques, symbole du mensonge et de l’hypocrisie des hommes. 1

Souvent dans ses œuvres, dans une inversion sublime des rôles, c’est la mort qui rit et ce sont les masques qui hurlent et pleurent, jamais l’inverse.

On dira que c’est grotesque et effroyable, mais en réalité, ce n’est que normal : la vérité rit lorsqu’elle triomphe et le mensonge pleure lorsqu’il voit sa fin arriver ! A cela s’ajoute, que lorsque la mort revient parmi les vivants et montre la flamme tremblante du chandelier, ces derniers hurlent, alors que la première a un gros avantage : elle est déjà morte et donc apparaît vit sans crainte !

Pensant sans doute à cette aristocratie bruxelloise qui accourut à Ostende pour y faire trempette, Ensor écrit :

« Ah ! Il faut les voir les masques, sous nos grands ciels d’opale et quand barbouillés de couleurs cruelles, ils évoluent, misérables, l’échine ployée, piteux sous les pluies, quelle déroute lamentable. Personnages terrifiés, à la fois insolents et timides, grognant et glapissant, voix grêles de fausset ou de clairons déchaînés.«

Ce même Ensor fustigea également les mauvais médecins tirant un immense ver solitaire du ventre d’un patient, les rois et les prêtres qu’il peignit « chiant » littéralement sur le peuple. Il pourfend les poissardes des bars, les critiques d’art qui n’ont pas vu son génie et qu’il peint sous la forme de crânes se disputant un hareng saur (jeu de mot sur « Art Ensor »).

Les Carnets du Roi

En 1903, un scandale d’une ampleur inédite éclate et secoue la Belgique, la France, et les pays voisins. Les Carnets du Roi, un ouvrage publié anonymement à Paris, et rapidement interdit à Bruxelles, dresse le portrait d’un autocrate à barbe blanche.

Sans le nommer, on y voit aisément Léopold II, le roi des Belges. Arrogant, prétentieux et roublard, il se révèle plus soucieux de s’enrichir et de collectionner les maîtresses que de veiller au bien commun des citoyens et au respect des lois d’un état démocratique. L’ouvrage, publié par un éditeur belge installé à Paris, avait jailli sous la plume d’un écrivain belge de la région liégeoise, Paul Gérardy (1870-1933), par hasard, un ami d’Ensor.

L’histoire des Carnets du Roi est avant tout celle d’un monarque dont on ne manque pas de se gausser par l’écrit et le dessin durant tout son règne, mais dont on critique également de façon extrêmement virulente, les méthodes utilisées pour gouverner son domaine personnel du Congo.

Divisé en une trentaine de courts chapitres, l’ouvrage se présente comme une suite de lettres et de conseils que le roi vieillissant adresse à celui qui devrait bientôt lui succéder sur le trône, son neveu Albert, par la suite protecteur d’Ensor et très impliqué avec son ami Albert Einstein qu’il accueillit en Belgique, à prévenir l’avènement de la Deuxième Guerre mondiale.

Dans Les Carnets, véritable satire, le monarque explique combien l’hypocrisie, le mensonge, la trahison et le double langage sont nécessaires à l’exercice du pouvoir : non pas pour assurer le bien des « gens du peuple » ou la stabilité de l’État monarchique, mais tout simplement pour s’enrichir sans vergogne. Les pages consacrées à l’exploitation des populations du Congo et au « rétablissement de l’esclavage » (sic) par un roi qui passait, via l’explorateur Stanley, pour en avoir été l’un des éradicateurs, sont d’une impitoyable lucidité.

Elles rejoignent les dénonciations les plus autorisées du monarque à la barbe blanche, à qui Gérardy prête ces mots :

« J’ai eu soin de faire publier que je n’étais soucieux que de civiliser les nègres, et comme cette sottise était affirmée avec sincérité par quelques convaincus, on y a cru rapidement et cela m’évita quelques ennuis.«

Rencontre avec Albert Einstein

Après 1900, des premières expos lui sont consacrées. Verhaeren écrit sa première monographie. Mais, curieusement, ce succès a désamorcé sa force de peintre. Il se contente de répéter ses thèmes favoris ou de s’autoportraiturer, y compris en squelette. Il reçoit en 1903 l’Ordre de Léopold. Enfin reconnu !

Le monde entier défile à Ostende pour le voir. Au début de l’année 1933, Ensor y rencontre Albert Einstein, de passage en Belgique après avoir fui l’Allemagne. Einstein, qui a résidé pendant quelques mois à Den Haan, non loin d’Ostende, fut protégé par le roi des Belges, Albert Ier, avec qui il se coordonne pour tenter d’empêcher une nouvelle guerre mondiale.

Si l’on prétend qu’Ensor et Einstein ne se comprenaient guère, la citation suivante indique plutôt le contraire. Ensor, toujours lyrique, aurait dit :

« Louons tous promptement le grand Einstein et ses ordres relatifs, mais condamnons l’algébrisme et ses racines carrées, les géomètres et leurs raisons cubiques. Je dis que le monde est rond….«

En 1929, le roi Albert Ier accorde le titre de baron à James Ensor.

En 1934, à l’écoute de tout ce qu’apporte Franklin Roosevelt et voyant la Belgique prise dans le tumulte du krach de 1929, le roi des Belges missionne son Premier ministre De Broqueville pour réorganiser le crédit et le système bancaire à l’instar du modèle du Glass-Steagall Act adopté aux Etats-Unis en 1933.

Le 17 février 1934, lors d’une escalade à Marche-les-Dames, Albert I décède dans des conditions jamais élucidées. Le 6 mars, De Broqueville fait un discours au Sénat belge sur la nécessité de faire son deuil du Traité de Versailles et d’arriver à une entente des Alliés de 1914-1918 avec l’Allemagne sur le désarmement, faute de quoi on irait vers une nouvelle guerre…

De Broqueville entame ensuite avec énergie la réforme bancaire. Ainsi, le 22 août 1934 sont promulgués plusieurs Arrêtés Royaux notamment l’Arrêté n°2 du 22 août 1934, relatif à la protection de l’épargne et de l’activité bancaire, imposant une scission en sociétés distinctes, entre banques de dépôt et banques d’affaire et de marché.

Bombes picturales

A partir de 1929, Ensor est surnommé le « prince des peintres ». L’artiste a une réaction inattendue face à cette reconnaissance trop longtemps attendue et trop tard venue à son goût : il abandonne la peinture et consacre les dernières années de sa vie exclusivement à la musique contemporaine avant de mourir en 1949, couvert d’honneurs.

En 2016, une toile d’Ensor de 1891, surnommée « Squelette arrêtant masques », restée dans la même famille depuis près d’un siècle et inconnue des historiens, s’est vendu à 7,4 millions d’euros, record mondial pour cet artiste.

Au centre, la mort (ici un crâne coiffé du bonnet en peau d’ours typique du 1er régiment de grenadiers) prise à la gorge par d’étranges masques qui pourraient représenter les souverains de pays préparant les prochains conflits. Les masques (le mensonge) s’apprêtent à étrangler sans succès la vérité (la tête de mort) ? Ainsi, plus de cent ans plus tard, les bombes picturales d’Ensor explosent encore joyeusement à la tête des esprits étroits et frileux, des bourgeois enfarinés et des pisse-vinaigre, comme il l’aurait dit lui-même.

- En 1819, un autre artiste, le poète anglais Percy Bysshe Shelley avait composé son poème politique Le Masque de l’Anarchie en réaction au massacre de Peterloo (18 morts, 700 blessés) lorsque la cavalerie chargea une manifestation pacifique de 60 000 à 80 000 personnes rassemblées pour demander une réforme de la représentation parlementaire. Dans cet appel à la liberté, il dénonce une oligarchie tuant à sa guise (l’anarchie). Loin d’un appel à la contre-violence anarchique, il s’agit peut-être de la première déclaration moderne du principe de résistance non violente. ↩︎