Étiquette : dessin

Kasteel van Rumbeke

Suggestions d’encadrements:

Argenteuil, parc de la bourse du Travail

How James Ensor ripped off the mask off the oligarchy

By Karel Vereycken,

December 2022.

James Ensor was born on April 13, 1860 into a petty-bourgeois family in Ostend, Belgium. His father, James Frederic Ensor, a failed English engineer and anti-conformist, sank into alcoholism and heroin addiction.

His mother, Maria Catherina Haegheman, a Flemish-Belgian who did little to encourage his artistic vocation, ran a store selling souvenirs, shells, chinoiserie, glassware, stuffed animals and carnival masks – artifacts that were to populate the painter’s imagination.

A bubbly spirit, Ensor was passionate about politics, literature and poetry. Commenting on his birth at a banquet held in his honor, he once said:

« I was born in Ostend on a Friday, the day of Venus [goddess of peace]. Well, dear friends, as soon as I was born, Venus came to me smiling, and we looked into each other’s eyes for a long time. Ah! the beautiful green persian eyes, the long sandy hair. Venus was blonde and beautiful, all smeared with foam, smelling of the salty sea. I soon painted her, for she bit my brushes, ate my colors, coveted my painted shells, ran over my mother-of-pearl, forgot herself in my conch shells, salivated over my brushes ».

After an initial introduction to artistic techniques at the Ostend Academy, he moved to Brussels to live with his half-brother Théo Hannon, where he continued his studies at the Académie des Beaux Arts. In Théo’s company, he was introduced to the bourgeois circles of left-wing liberals that flourished on the outskirts of the Université libre de Bruxelles (ULB).

With Ernest Rousseau, a professor at the Université libre de Bruxelles (ULB), of which he was to become rector, Ensor discovered the stakes of the political struggle. Madame Rousseau was a microbiologist with a passion for insects, mushrooms and… art.

The Rousseaus held their salon on rue Vautier in Brussels, near Antoine Wiertz‘s studio and the Royal Belgian Institute of Natural Sciences. A privileged meeting place for artists, freethinkers and other influential minds.

Back in Ostend, Ensor set up his studio in the family home, where he produced his first masterpieces, portraits imbued with realism and landscapes inspired by Impressionism.

The Realm of Colors

« Life is but a palpitation« , exclaimed Ensor. His clouds are masses of gray, gold and azure above a line of roofs. His Lady at the Breakwater (1880) is caught in a glaze of gray and mother-of-pearl, at the end of the pier. Ensor is an orchestral conductor, using knives and brushes to spread paint in thin or thick layers, adding pasty accents here and there.

His genius takes full flight in his painting The Oyster Eater (1882). Although the picture seems to exude a certain tranquility, in reality he is painting a gigantic still life that seems to have swallowed his younger sister Mitche.

The artist initially called his work “In the Realm of Colors”, more abstract than La Mangeuse d’huîtres, since colors play the main role in the composition.

The mother-of-pearl of the shells, the bluish-white of the tablecloth, the reflections of the glasses and bottles – it’s all about variation, both in the elaboration and in the tonalities of color. Ensor retained the classical approach: he always used undercoats, whereas the Impressionists applied paint directly to the white canvas.

The pigments he uses are also very traditional: vermilion red, lead white, brown earth, cobalt blue, Prussian blue and synthetic ultramarine. The chrome yellow of La Mangeuse d’huîtres is an exception. The intensity of this pigment is much higher than that of the paler Naples yellow he had previously used.

The writer Emile Verhaeren, who later wrote the painter’s first monograph, contemplated La Mangeuse d’huîtres and exclaimed: « This is the first truly luminous canvas ».

Stunned, he wanted to highlight Ensor as the great innovator of Belgian art. But opinion was not unanimous. The critics were not kind: the colors were too garish and the work was painted in a sloppy manner. What’s more, it’s immoral to paint « a subject of second rank » (in monarchy, there are no citizens, only « subjects », a woman not being part of the aristocracy) in such dimensions – 207 cm by 150 cm.

In 1882, the Salon d’Anvers, which exhibited the best of contemporary art, rejected the work. Even his former Brussels colleagues at L’Essor rejected La Mangeuse d’huîtres a year later.

The XX group

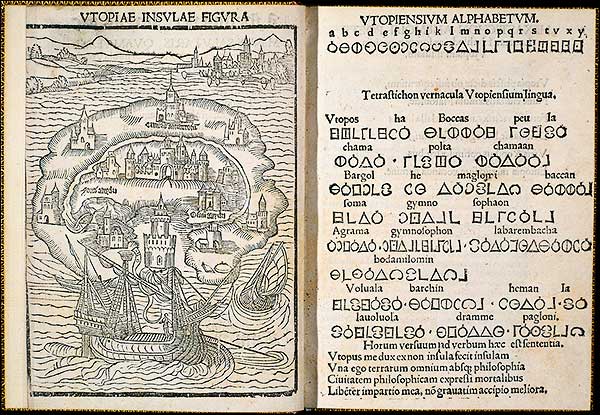

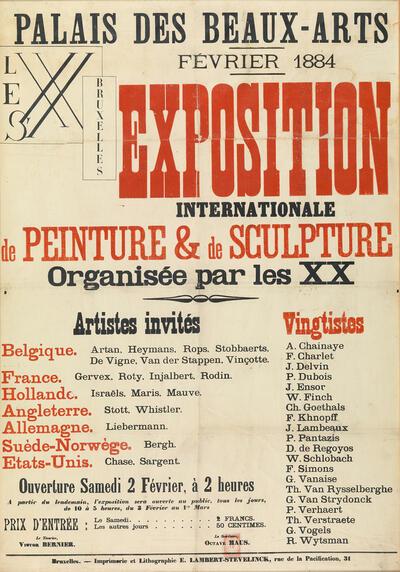

In Belgium, for example, the artistic revolution of 1884 began with a phrase uttered by a member of the official jury: « Let them exhibit at home! » he proclaimed, rejecting the canvases of two or three painters; and so they did, exhibiting at home, in « citizens’ salons », or creating their own cultural associations.

It was against this backdrop that Octave Maus and Ensor founded the « Groupe des XX », an avant-garde artistic circle in Brussels. Among the early « vingtists », in addition to Ensor, were Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, Paul Signac, George Minne and Théo Van Rysselberghe, whose artists included Ferdinand Rops, Auguste Rodin, Camille Pissarro, Claude Monet, Georges Seurat, Gustave Caillebotte and Henri de Toulouse-Lautrec.

It wasn’t until 1886, therefore, that Ensor was able to exhibit his innovative work La mangeuse d’huîtres for the first time at the Groupe des XX. But this was not the end of his ordeal. In 1907, the Liège municipal council decided not to buy the work for the city’s Musée des Beaux-Arts.

Fortunately, Ensor’s friend Emma Lambotte did not give up on the painter. She bought the painting and exhibited it in her salon citoyen.

Social and political commitment

The social unrest that coincided with his rise as a painter, and which culminated in tragedy with the deadly clashes between workers and civic guards in 1886, prompted him to find in the masses, as a collective actor, a powerful companion in misfortune. At the end of the 19th century, the Belgian capital was a bubbling cauldron of revolutionary, creative and innovative ideas. Karl Marx, Victor Hugo and many others found exile here, sometimes briefly. Symbolism, Impressionism, Pointillism and Art Nouveau all vied for glory.

While Marx was wrong on many points, he did understand that, at a time when finance derived its wealth from production, the modernization of the means of production bore the seeds of the transformation of social relations. Sooner or later, and at all levels, those who produce wealth will claim their rightful place in the decision-making process.

Ensor’s fight for freer art reflects and coincides with the epochal change taking place at the time.

Originating in Vienna, Austria, the banking crisis of May 1873 triggered a stock market crash that marked the beginning of a crisis known as the Great Depression, which lasted throughout the last quarter of the 19th century.

On September 18, 1873, Wall Street was panic-stricken and closed for 10 days. In Belgium, after a period marked by rapid industrialization, the Le Chapelier law, which had been in force since 1791, i.e. forty years before the birth of Belgium, and which prohibited the slightest form of workers’ organization, was repealed in 1867, but strikes were still a crime punishable by the State.

It was against this backdrop that a hundred delegates representing Belgian trade unions founded the Belgian Workers’ Party (POB) in 1885. Reformist and cautious, in 1894 they called not for the « dictatorship of the proletariat », but for a strong « socialization of the means of production ». That same year, the POB won 20% of the votes cast in the parliamentary elections and had 28 deputies. It participated in several governments until it was dissolved by the German invasion of May 1940.

Victor Horta, Jean Jaurès and the Maison du Peuple in Brussels

The architect Victor Horta, a great innovator of Art Nouveau whose early houses symbolized a new art of living, was commissioned by the POB to build the magnificent « Maison du Peuple » in Brussels, a remarkable building made mainly of steel, housing a maximum of functionalities: offices, meeting room, stores, café, auditorium…

The building was inaugurated in 1899 in the presence of Jean Jaurès. In 1903, Lenin took part in the congress of the Russian Social-Democratic Workers’ Party.

Jean Jaurès gave his last speech on July 29, 1914, at the Cirque Royal in Brussels, during a major meeting of the Socialist International to save peace. Speaking of the threat of war, Jaurès said: « Attila is on the brink of the abyss, but his horse is still stumbling and hesitating ».

Opposing, as he did all his life, France’s submission to a subordinate role, he said:

« If we appeal to a secret treaty with Russia, we will appeal to a public treaty with Humanity ». And he ended his speech, the best of his life, with these prophetic words, written almost literally: « At the beginning of the war, everyone will be drawn in. But when the consequences and disasters unfold, the people will say to those responsible: ‘Go away and may God forgive you' ».

According to eyewitness accounts, Jaurès’ speech in Brussels aroused thousands of people from all classes of society. Two days later, on July 31, 1914, Jaurès was assassinated on his return to Paris, and the Maison du Peuple in Brussels was demolished in 1965 and replaced by a model of ugliness.

Doctrinary Food

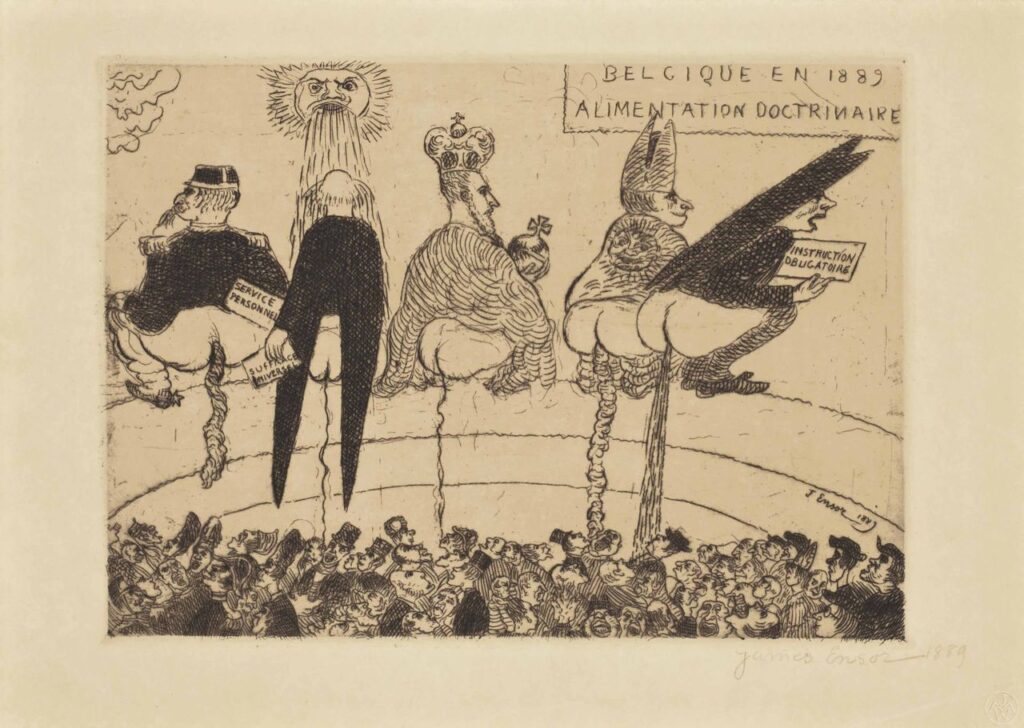

Ensor’s art, especially his etchings, echoed this upheaval. His social and political criticism permeates his best work, none of which is perhaps as virulent as his etching Doctrinary Food (1889/1895) showing figures embodying the powers that be (the King of the Belgians, the clergy, etc.) literally defecating on the masses, a nasty habit that remains entrenched among our French « elites », if we review the treatment meted out, without the slightest discrimination, to our « yellow vests ».

In these engravings, Ensor presents the major demands of the POB: universal suffrage (passed in 1893, albeit imperfectly, at least for men), « personal » military service (i.e. for all, passed in 1913) and compulsory universal education (passed in 1914).

Revenge

Faced with injustice and incomprehension, Ensor can no longer suppress his righteous anger. For his own amusement – and, let’s face it, revenge – he set out to « get even » with those who ignored, despised and sabotaged him, above all the Belgian aristocracy, who clung to their privileges like mussels to rocks.

Deconstructing the straitjacket of academic rules, and drawing inspiration from Goya, Ensor forged a powerful language of metaphor and symbol. Between 1888 and 1892, Ensor began to deal with religious themes. Like Gauguin and Van Gogh, he identified with the persecuted Christ.

In 1889, at the age of 28, he painted L’Entrée du Christ à Bruxelles, a vast satirical canvas that made his name. Even those closest to him, eager for recognition in order to exist, didn’t want it. The painting was rejected at the Salon des XX, where there was talk of excluding him from the Cercle, of which he was a founding member! Against Ensor’s wishes, the « vingtistes », racing towards success, split up four years later to re-create themselves under the name of La Libre Esthétique.

In this work, a large red banner reads « Vive la sociale », not « Vive le Christ ». Only a small panel on the side applauds Jesus, King of Brussels. But what on earth is the prophet, with the painter’s features and almost lost in the crowd, doing in Brussels? Has socialism replaced Christianity to such an extent that if Jesus were to return today, he would do so under the banner « For Ensor’s friends, he had lost his mind.

The Belgian lawyer and art critic Octave Maus, co-founder with Ensor of Les XX, famously summed up the reaction of contemporary art critics to Ensor’s « pictorial outburst »:

« Ensor is the leader of a clan. Ensor is in the limelight. Ensor summarizes and concentrates certain principles that are considered anarchist. In short, Ensor is a dangerous person who has initiated great changes (…) He is therefore marked for blows. All the harquebuses are aimed at him. It is on his head that the most aromatic containers of the so-called serious critics are poured ».

In 1894, he was invited to exhibit in Paris, but his work, more intellectual than aesthetic, aroused little interest. Desperate for success, Ensor persisted with his wild, saturated and violently variegated painting.

Skeletons and masks

Skulls, skeletons and masks burst into his work very early on. This is not the morbid imagination of a sick mind, as his slanderers claim. Radical? Insolent? Certainly; sarcastic, often; pessimistic? Never; anarchist? let’s rather say « yellow vest spirit », i.e. strongly contesting an established order that has lost all legitimacy and, absorbed in immense geopolitical maneuvers, is marching like a horde of sleepwalkers towards the « Great War » and the Second World War that’s coming behind!

Dead heads, symbols of truth

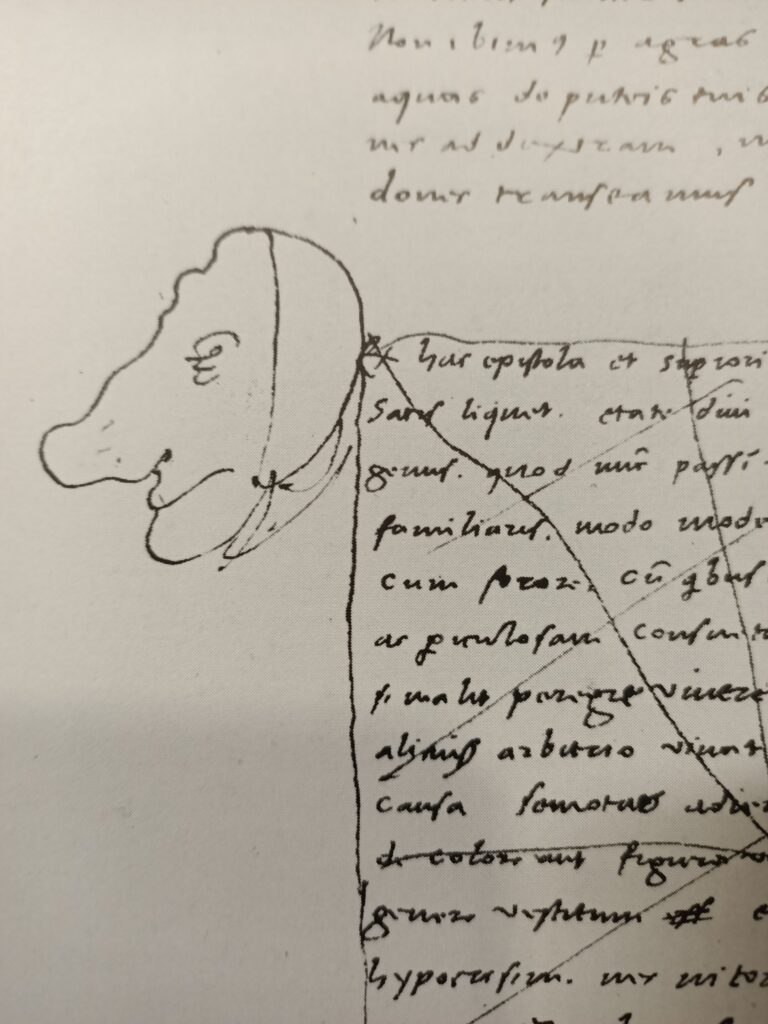

Poetically, Ensor resurrected the ultra-classical Renaissance metaphor of the « Vanities« , a very Christian theme that already appeared in « The Triumph of Death », the poem by Petrarch that inspired the Flemish painter Pieter Bruegel the Elder, and Holbein’s series of woodcuts, « The Dance of Death ».

A skull juxtaposed with an hourglass were the basic elements for visualizing the ephemeral nature of human existence on earth. As humans, this metaphor reminds us, we constantly try not to think about it, but inevitably, we all end up dying, at least on a physical level. Our « vanity » is our constant desire to believe ourselves eternal.

Ensor did not hesitate to use symbols. To penetrate his work, you need to know how to read the meaning behind them. Visually, in the face of the triumph of lies and hypocrisy, Ensor, like a good Christian, sets up death as the only truth capable of giving meaning to our existence. Death triumphs over our physical existence.

Masks, symbols of lies

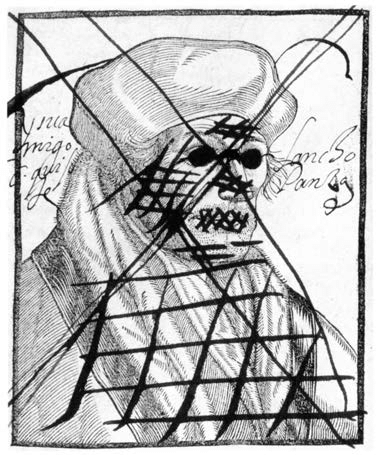

Gradually, as in Death and Masks (1897) (image at the top of this article), the artist dramatized this theme even further, pitting death against grotesque masks, symbols of human lies and hypocrisy.1

Often in his works, in a sublime reversal of roles, it is death who laughs and it is the masks who howl and weep, never the other way around.

It may sound grotesque and appalling, but in reality it’s only normal: truth laughs when it triumphs, and lies weep when they see their end coming! What’s more, when death returns to the living and shows the trembling flame of the candlestick, the latter howl, whereas the former has a big advantage: it’s already dead and therefore appears to live without fear!

No doubt thinking of the Brussels aristocracy who flocked to Ostend for a dip, Ensor wrote:

« Ah, you have to see the masks, under our great opal skies, and when, daubed in cruel colors, they evolve, miserable, their spines bent, pitiful under the rains, what a pitiful rout. Terrified characters, at once insolent and timid, snarling and yelping, voices in falsetto or like unleashed bugles ».

The same Ensor also castigated bad doctors pulling a huge tapeworm out of a patient’s belly, kings and priests whom he painted literally « shitting » on the people. He criticized the fishwives in the bars, the art critics who failed to see his genius and whom he painted in the form of skulls fighting over a kipper (a pun on « Art Ensor »).

The King’s Notebooks

In 1903, a scandal of unprecedented proportions shook Belgium, France and neighboring countries. Les Carnets du Roi (The King’s Notebooks), a work published anonymously in Paris and quickly banned in Brussels, portrayed a white-bearded autocrat: Leopold II, King of the Belgians, without naming him. Arrogant, pretentious and cunning, he was more concerned with enriching himself and collecting mistresses than ensuring the common good of his citizens and respect for the laws of a democratic state. The book, published by a Belgian publisher based in Paris, was the brainchild of a Belgian writer from the Liège region, Paul Gérardy (1870-1933), who happened to be a friend of Ensor.

The story of the Carnets du Roi is first and foremost that of a monarch who was not only mocked in writing and drawing throughout his reign, but also criticized extremely harshly for the methods used to govern his personal estate in the Congo. Divided into some thirty short chapters, the work is presented as a series of letters and advice from the aging king to his soon-to-be successor on the throne, his nephew Albert, who went on to become Ensor’s patron and, along with his friend Albert Einstein, whom he welcomed to Belgium, was deeply involved in preventing the outbreak of the Second World War.

In Les Carnets, a veritable satire, the monarch explains how hypocrisy, lies, treachery and double standards are necessary for the exercise of power: not to ensure the good of the « common people » or the stability of the monarchical state, but quite simply to shamelessly enrich himself.

The pages devoted to the exploitation of the people of the Congo and the « re-establishment of slavery » (sic) by a king who, via the explorer Stanley, was said to have been one of its eradicators, are ruthlessly lucid, and echo the most authoritative denunciations of the white-bearded monarch, to whom Gérardy lends these words:

« I took care to have it published that I was only concerned with civilizing the negroes, and as this nonsense was asserted with sincerity by a few convinced people, it was quickly believed and saved me some trouble ».

Meeting Albert Einstein

After 1900, the first exhibitions were devoted to him. Verhaeren wrote his first monograph. But, curiously, this success defused his strength as a painter. He contented himself with repeating his favorite themes or portraying himself, including as a skeleton. In 1903, he was awarded the Order of Leopold.

The whole world flocked to Ostend to see him. In early 1933, Ensor met Albert Einstein, who was visiting Belgium after fleeing Germany. Einstein, who resided for several months in Den Haan, not far from Ostend, was protected by the Belgian King, Albert I, with whom he coordinated his efforts to prevent another world war.

If it is claimed that Ensor and Einstein had little understanding of each other, the following quotation rather indicates the opposite.

Ensor, always lyrical, is quoted as saying:

« Let us all promptly praise the great Einstein and his relative orders, but let us condemn algebraism and its square roots, geometers and their cubic reasons. I say the world is round.… »

In 1929, King Albert I conferred the title of Baron on James Ensor. In 1934, listening to all that Franklin Roosevelt had to offer and seeing Belgium caught up in the turmoil of the 1929 crash, the King of the Belgians commissioned his Prime Minister De Broqueville to reorganize credit and the banking system along the lines of the Glass-Steagall Act model adopted in the United States in 1933.

On February 17, 1934, during a climb at Marche-les-Dames, Albert I died under conditions that have never been clarified. On March 6, De Broqueville made a speech to the Belgian Senate on the need to mourn the Treaty of Versailles and to reach an agreement with Germany on disarmament between the Allies of 1914-1918, failing which we would be heading for another war…

De Broqueville then energetically embarked on banking reform. On August 22, 1934, several Royal Decrees were promulgated, in particular Decree no. 2 of August 22, 1934, on the protection of savings and banking activities, imposing a split into separate companies, between deposit banks and business and market banks.

Pictorial bombs

From 1929 onwards, Ensor was dubbed the « Prince of Painters ». The artist had an unexpected reaction to this long-awaited recognition, which came too late for his liking: he gave up painting and devoted the last years of his life exclusively to contemporary music, before dying in 1949, covered in honors.

In 2016, a painting by Ensor from 1891, dubbed « Skeleton stopping masks », which had remained in the same family for almost a century and was unknown to historians, sold for 7.4 million euros, a world record for this artist. In the center, death (here a skull wearing the bearskin cap typical of the 1st Grenadier Regiment) is caught by the throat by strange masks that could represent the rulers of countries preparing for future conflicts.

Are the masks (the lie) about to strangle the truth (the skull and crossbones) without success? And so, over a hundred years later, Ensor’s pictorial bombs are still happily exploding in the heads of the narrow-minded, the floured bourgeois and the piss-poor, as he himself would have put it.

Notes:

- In 1819, another artist, the English poet Percy Bysshe Shelley, composed his political poem The Mask of Anarchy in reaction to the Peterloo massacre (18 dead, 700 wounded), when cavalry charged a peaceful demonstration of 60,000-80,000 people gathered to demand reform of parliamentary representation. In this call for liberty, he denounces an oligarchy that kills as it pleases (anarchy). Far from a call for anarchic counter-violence, it is perhaps the first modern declaration of the principle of non-violent resistance. ↩︎

Avec le peintre James Ensor, arrachons le masque à l’oligarchie !

James Ensor est né le 13 avril 1860 dans une famille de la petite-bourgeoisie d’Ostende en Belgique. Son père, James Frederic Ensor, un ingénieur raté anglais anti-conformiste, sombre dans l’alcoolisme et l’héroïne.

Sa mère, Maria Catherina Haegheman, belge flamande, qui n’encourage guère sa vocation artistique, tient un magasin de souvenirs, coquillages, chinoiseries, verroteries, animaux empaillés et masques de carnaval, des artefacts qui peupleront l’imagination du peintre.

Esprit pétillant, James se passionne pour la politique, la littérature et la poésie. Un jour, commentant sa naissance lors d’un banquet offert en son honneur, il dira :

« Je suis né à Ostende un vendredi, jour de Vénus [déesse de la Paix]. Eh bien ! chers amis, Vénus, dès l’aube de ma naissance, vint à moi souriante et nous nous regardâmes longuement dans les yeux. Ah ! les beaux yeux pers et verts, les longs cheveux couleur de sable. Vénus était blonde et belle, toute barbouillée d’écume, elle fleurait bon la mer salée. Bien vite je la peignis, car elle mordait mes pinceaux, bouffait mes couleurs, convoitait mes coquilles peintes, elle courait sur mes nacres, s’oubliait dans mes conques, salivait sur mes brosses.«

Après une première initiation aux techniques artistiques à l’Académie d’Ostende, il débarque à Bruxelles chez son demi-frère Théo Hannon pour y poursuivre ses études à l’Académie des Beaux Arts. En compagnie de Théo, il est introduit dans les cercles bourgeois de libéraux de gauche qui fleurissent en périphérie de l’Université libre de Bruxelles (ULB).

Chez Ernest Rousseau, professeur à l’Université libre de Bruxelles, dont il deviendra recteur, Ensor découvre les enjeux de la lutte politique. Madame Rousseau est microbiologiste, passionnée d’insectes, de champignons et… d’art. Les Rousseau tiennent salon, rue Vautier à Bruxelles, près de l’atelier d’Antoine Wiertz et de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Rendez-vous privilégié pour les artistes, les libres penseurs et autres esprits influents. Ensor y rencontre Félicien Rops et son beau-fils Eugène Demolder, mais aussi peut-être l’écrivain et critique d’art Joris-Karel Huysmans ainsi que l’anarchiste communard et géographe français Elisée Reclus.

De retour à Ostende, Ensor installe son atelier dans la maison familiale où il réalise ses premiers chefs-d’œuvre, portraits empreints de réalisme et paysages inspirés par l’impressionnisme.

Aux pays des couleurs

« La vie n’est qu’une palpitation ! », s’écrie Ensor. Ses nuages sont des masses grises, or et azur au-dessus d’une ligne de toits. Sa Dame au brise-lames (1880) est prise dans un glacis de gris et de nacre, au bout de la jetée.

Ensor est un chef d’orchestre se servant de couteaux et de pinceaux pour étaler la peinture en couches fines ou épaisses et ajouter par-ci par-là des accents pâteux.

Son génie prend tout son envol dans son tableau La Mangeuse d’huîtres (1882). Même si l’ensemble a l’air de dégager une certaine tranquillité, il peint en réalité une gigantesque nature morte qui semble avoir avalé sa sœur cadette Mitche.

L’artiste baptise d’abord le tableau Au pays des couleurs, plus abstrait que La Mangeuse d’huîtres, puisque ce sont bien les couleurs qui jouent le rôle principal dans la composition.

Nacres des coquillages, blanc bleuâtre de la nappe, reflets des verres et bouteilles, tout est dans la variation, tant dans l’élaboration que dans les tonalités de couleur. Ensor conserve l’approche classique : il utilise toujours des sous-couches tandis que les impressionnistes appliquent la peinture directement sur la toile blanche. Les pigments dont il se sert sont également très traditionnels : rouge vermillon, blanc de plomb, terre brune, bleu de cobalt, bleu de Prusse et outremer synthétique. Le jaune chrome de La Mangeuse d’huîtres fait exception. L’intensité de ce pigment est bien plus élevée que celle du jaune de Naples plus pâle qu’il utilisait auparavant. Mais ses couleurs, qu’il utilise souvent de manière pure au lieu de les mélanger, sont bien plus claires que celles des anciens.

L’écrivain Emile Verhaeren, qui écrira plus tard la première monographie du peintre, contemple La Mangeuse d’huîtres et s’exclame : « C’est la première toile réellement lumineuse ».

Epoustouflé, il souhaite mettre en avant Ensor comme le grand innovateur de l’art belge. Mais les avis ne sont pas unanimes. La critique n’est pas tendre : les couleurs sont trop criardes et l’œuvre est peinte de manière négligée.

De plus, il est immoral de peindre « un sujet de second rang » (En monarchie, il n’existe pas de citoyens, seulement des « sujets », une femme ne faisant pas partie de l’aristocratie) dans de telles dimensions – 207 cm sur 150 cm. Par la vue plongeante, librement appliquée, on a l’impression que tout dans le tableau va déborder de son cadre.

Le Salon d’Anvers, qui expose le meilleur de l’art actuel, refuse l’œuvre en 1882. Même les anciens compères bruxellois de L’Essor refusent La Mangeuse d’huîtres un an plus tard.

Le groupe des XX

C’est ainsi qu’en Belgique, la révolution artistique de 1884 démarrera par une phrase lancée par un membre du jury officiel : « Qu’ils exposent chez eux ! » avait-il clamé, refusant les toiles de deux ou trois peintres ; c’est donc ce qu’ils firent, en exposant chez eux, dans des « salons citoyens », ou en créant leur propres associations culturelles.

C’est dans ce contexte que Octave Maus et Ensor créeront à Bruxelles le « groupe des XX », cercle artistique d’avant-garde.

Parmi les « vingtistes » du début, outre Ensor, on trouve Fernand Khnopff, Jef Lambeaux, Paul Signac, George Minne et Théo Van Rysselberghe.

Parmi les artistes invités à venir exposer leurs œuvres à Bruxelles, de grands noms tels que Ferdinand Rops, Auguste Rodin, Camille Pissarro, Claude Monet, Georges Seurat, Gustave Caillebotte, Henri de Toulouse-Lautrec, etc.

C’est donc seulement en 1886 qu’Ensor peut exposer son œuvre novatrice La Mangeuse d’huîtres pour la première fois au groupe des XX.

Pour autant, ce n’est pas la fin de son calvaire. En 1907, le conseil communal de Liège décide de ne pas acheter l’œuvre pour le musée des Beaux-Arts de la ville.

Heureusement, Emma Lambotte, amie d’Ensor, ne laisse pas tomber le peintre. Elle achète le tableau et l’expose chez elle, dans son salon citoyen.

Engagement social et politique

Les troubles sociaux contemporains de son ascension en tant que peintre, qui virent à la tragédie lors des affrontements meurtriers de 1886 entre ouvriers et garde civique, l’incitent à trouver dans les masses en tant qu’acteur collectif un puissant compagnon d’infortune.

A la fin du XIXe siècle, la capitale belge, est une marmite bouillonnante d’idées révolutionnaires, créatrices et innovantes. Karl Marx, Victor Hugo et bien d’autres, y trouvent exil, parfois brièvement.

Le symbolisme, l’impressionnisme, le pointillisme et l’art nouveau s’y disputent leurs titres de gloire. Pour sa part, Ensor, il faut bien le reconnaître, puisant dans tous les courants, restera un inclassable s’élevant au-dessus des modes, des tendances du moment et des goûts éphémères, et de très loin.

Si Marx s’est trompé sur bien des points, il comprenait bien qu’à une époque où la finance tirait sa richesse de la production, la modernisation des moyens de production portait en germe la transformation des rapports sociaux. Tôt ou tard, et à tous les niveaux, ceux qui produisent la richesse clameront leur juste place dans le processus décisionnel.

Le combat d’Ensor pour un art plus libre reflète et coïncide avec le changement d’époque qui s’opère alors.

Partie de Vienne en Autriche, la crise bancaire de mai 1873 provoque un krach boursier qui marque le début d’une crise appelée la Grande Dépression, et qui court sur le dernier quart du XIXe siècle. Le 18 septembre 1873, Wall Street est pris de panique et ferme pendant 10 jours.

En Belgique, après une période marquée par une vertigineuse industrialisation, la loi Le Chapelier, une loi appliquée en 1791, soit quarante ans avant la naissance de la Belgique, qui interdisait la moindre forme d’organisation d’ouvriers, est abrogée en 1867, mais la grève est toujours un crime sanctionné par l’État.

C’est dans ce contexte qu’une centaine de délégués de représentants de syndicats belges fondèrent en 1885 le Parti ouvrier belge (POB). Réformistes et prudents, ils réclament en 1894, non pas la « dictature du prolétariat », mais une forte « socialisation des moyens de production ».

La même année, le POB obtient 20 % des suffrages exprimés aux élections législatives et compte 28 députés. Il participe à plusieurs gouvernements jusqu’à sa dissolution lors de l’invasion allemande en mai 1940.

Horta, Jaurès et la Maison du Peuple de Bruxelles

L’architecte Victor Horta, grand innovateur de l’Art Nouveau et dont les premières demeures symbolisent un nouvel art de vivre, sera chargé par le POB de construire la magnifique « Maison du Peuple » à Bruxelles, un bâtiment remarquable, fait principalement d’acier, abritant un maximum de fonctionnalités : bureaux, salle de réunion, magasins, café, salle de spectacle…

Le bâtiment fut inauguré en 1899 en présence de Jean Jaurès. En 1903, Lénine y participa au congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie.

Jean Jaurès prononça d’ailleurs son dernier discours, le 29 juillet 1914, au Cirque Royal de Bruxelles, lors d’une grande réunion de l’Internationale socialiste pour sauver la paix.

En parlant des menaces de la guerre, Jaurès dit :

« Attila est au bord de l’abîme, mais son cheval trébuche et hésite encore ». S’opposant, comme il le fit toute sa vie, à ce que la France se soumît à un rôle subalterne, il dit textuellement : « Si l’on fait appel à un traité secret avec la Russie, nous en appellerons au traité public avec l’Humanité ».

Et il termina son discours, le meilleur de sa vie, par des paroles prophétiques dont voici le texte quasi littéral : « Au début de la guerre, tout le monde sera entraîné. Mais lorsque les conséquences et les désastres se développeront, les peuples diront aux responsables : ’Allez-vous en et que Dieu vous pardonne’ ».

Selon les témoins, à Bruxelles, le discours de Jaurès souleva l’auditoire, composé de milliers de personnes appartenant à toutes les classes de la société. Deux jours plus tard, le 31 juillet 1914, Jaurès, de retour à Paris, est assassiné.

Quant à la Maison du Peuple de Bruxelles, elle fut détruite en 1965 et remplacé par un remarquable chef-d’œuvre de la laideur.

Alimentation doctrinaire

L’art d’Ensor, surtout dans ses gravures, sera l’écho de ce grand chamboulement. Sa critique sociale et politique serpente à travers ses meilleures œuvres, dont aucune n’est peut-être aussi virulente que sa gravure Alimentation doctrinaire (1889/1895) montrant des figures incarnant les pouvoirs en place (Le roi des Belges, le clergé, etc.) littéralement déféquant sur les masses, une sale habitude qui reste bien enracinée chez nos « élites », si l’on revoit le traitement qu’on a infligé, sans la moindre discrimination, à nos « gilets jaunes ».

Ensor, dans ces gravures, présente les grandes revendications du POB : le suffrage universel (voté en 1893, de façon imparfaite, du moins pour les hommes), le service militaire « personnel » (c’est-à-dire pour tous, voté en 1913) et l’instruction universelle obligatoire (votée en 1914).

La revanche

Face à l’injustice et à l’incompréhension, Ensor ne peut plus réprimer sa juste colère. Pour s’amuser, et reconnaissons-le, se venger, il compte bien « se payer » ceux qui l’ignorent, le méprisent et le sabotent, avant tout cette aristocratie belge qui s’accroche à ses privilèges comme les moules aux roches.

Déconstruisant le carcan des règles académiques, s’inspirant de Goya, Ensor se forge alors un langage puissant de métaphores et de symboles.

Dans un premier temps, il veut renvoyer cette élite oligarchique belge, se prétendant hypocritement « catholique », aux fondements mêmes des principes humanistes qu’elle piétine.

Entre 1888 et 1892, Ensor a commencé à traiter des thèmes religieux. Comme le firent aussi Gauguin et Van Gogh, le peintre s’identifie au Christ persécuté.

En 1889, à 28 ans, il peint L’Entrée du Christ à Bruxelles, une vaste toile satirique qui fit sa renommée. Même ses proches, désireux de à se faire reconnaître pour exister, n’en veulent pas. La toile est refusée au Salon des XX où il est question de l’exclure du Cercle dont il est pourtant l’un des membres fondateurs ! Contre le souhait d’Ensor, les « vingtistes », courant vers le succès, se séparent quatre ans après pour se recréer sous le nom de La Libre Esthétique.

Dans cette œuvre, une large banderole rouge renseigne « Vive la sociale » et non « Vive le Christ ». Seul un petit panneau sur le côté applaudit un Jésus, roi de Bruxelles. Mais que diable le prophète, qui a les traits du peintre et presque perdu dans la foule, vient-il faire à Bruxelles ? Le socialisme a-t-il remplacé le christianisme au point que si Jésus revenait aujourd’hui, il le ferait sous la banderole « Vive la sociale », référence à la « République sociale » dont les partisans mettaient en avant le droit au travail, le rôle de l’État dans la lutte contre les inégalités, le chômage et la maladie ?

Pour les amis d’Ensor, il avait perdu la raison. En effet, il fallait « être fou » pour prendre de face, aussi bien l’oligarchie dominante que le peuple dont il espérait obtenir respect et reconnaissance.

L’avocat et critique d’art belge Octave Maus, co-fondateur avec Ensor des XX, a résumé de manière célèbre la réaction des critiques d’art contemporains au « coup de gueule pictural » d’Ensor :

« Ensor est le chef d’un clan. Ensor est sous les feux de la rampe. Ensor résume et concentre certains principes qui sont considérés comme anarchistes. En bref, Ensor est une personne dangereuse qui a initié de grands changements (…) Il est par conséquent marqué pour les coups. C’est sur lui que sont dirigées toutes les arquebuses. C’est sur sa tête que sont déversés les récipients les plus aromatiques des soi-disant critiques sérieux.«

En 1894, invité à exposer à Paris, son œuvre, plus objet intellectif qu’esthétique, suscite peu d’intérêt. Désespéré de ne pas rencontrer le succès, Ensor, persistera avec une peinture survoltée, sauvage, saturée et violemment bariolée.

Squelettes et masques

Très tôt, des têtes de mort, des squelettes et des masques font irruption dans son œuvre. Il ne s’agit pas là de l’imagination morbide d’un esprit malade comme le prétendent ses calomniateurs.

Radical ? Insolent ? Certes ; sarcastique, souvent ; pessimiste ? Jamais ! ; anarchiste ? disons plutôt « esprit gilet jaune », c’est-à-dire fortement contestataire d’un ordre établi ayant perdu toute légitimité et, absorbé par d’immenses manœuvres géopolitiques, marchant comme une horde de somnambules vers la « Grande Guerre » et la Deuxième Guerre mondiale qui vient derrière !

Têtes de morts, symboles de la vérité

Poétiquement, Ensor va ressusciter la métaphore ultra-classique des « Vanités » de la Renaissance, thème en somme très chrétien qui figure déjà dans « Le Triomphe de la Mort », ce poème de Pétrarque qui inspira le peintre flamand Pieter Bruegel l’Ancien ou encore la série de gravures sur bois d’Holbein, « La danse macabre ».

Un crâne juxtaposé à un sablier étaient les éléments de base permettant de visualiser le caractère éphémère de l’existence humaine sur terre. En tant qu’humains, nous rappelle cette métaphore, nous essayons en permanence de ne pas y penser, mais fatalement, nous finissons tous par mourir, du moins sur le plan corporel.

Notre « vanité », c’est cette envie permanente de nous croire éternels.

Ensor, n’hésitait pas à faire appel aux symboles. Pour pénétrer son œuvre, il faut donc savoir lire le sens qu’ils « cachent ». Visuellement, face au triomphe du mensonge et de l’hypocrisie, Ensor, en bon chrétien, érige donc la mort en seule vérité capable de donner du sens à notre existence. C’est elle qui triomphe sur notre existence physique.

Les masques, symbole du mensonge.

Petit à petit, comme dans La Mort et les masques (1897) (image en tête d’article), l’artiste va dramatiser encore un peu plus cette thématique en opposant la mort à des masques grotesques, symbole du mensonge et de l’hypocrisie des hommes. 1

Souvent dans ses œuvres, dans une inversion sublime des rôles, c’est la mort qui rit et ce sont les masques qui hurlent et pleurent, jamais l’inverse.

On dira que c’est grotesque et effroyable, mais en réalité, ce n’est que normal : la vérité rit lorsqu’elle triomphe et le mensonge pleure lorsqu’il voit sa fin arriver ! A cela s’ajoute, que lorsque la mort revient parmi les vivants et montre la flamme tremblante du chandelier, ces derniers hurlent, alors que la première a un gros avantage : elle est déjà morte et donc apparaît vit sans crainte !

Pensant sans doute à cette aristocratie bruxelloise qui accourut à Ostende pour y faire trempette, Ensor écrit :

« Ah ! Il faut les voir les masques, sous nos grands ciels d’opale et quand barbouillés de couleurs cruelles, ils évoluent, misérables, l’échine ployée, piteux sous les pluies, quelle déroute lamentable. Personnages terrifiés, à la fois insolents et timides, grognant et glapissant, voix grêles de fausset ou de clairons déchaînés.«

Ce même Ensor fustigea également les mauvais médecins tirant un immense ver solitaire du ventre d’un patient, les rois et les prêtres qu’il peignit « chiant » littéralement sur le peuple. Il pourfend les poissardes des bars, les critiques d’art qui n’ont pas vu son génie et qu’il peint sous la forme de crânes se disputant un hareng saur (jeu de mot sur « Art Ensor »).

Les Carnets du Roi

En 1903, un scandale d’une ampleur inédite éclate et secoue la Belgique, la France, et les pays voisins. Les Carnets du Roi, un ouvrage publié anonymement à Paris, et rapidement interdit à Bruxelles, dresse le portrait d’un autocrate à barbe blanche.

Sans le nommer, on y voit aisément Léopold II, le roi des Belges. Arrogant, prétentieux et roublard, il se révèle plus soucieux de s’enrichir et de collectionner les maîtresses que de veiller au bien commun des citoyens et au respect des lois d’un état démocratique. L’ouvrage, publié par un éditeur belge installé à Paris, avait jailli sous la plume d’un écrivain belge de la région liégeoise, Paul Gérardy (1870-1933), par hasard, un ami d’Ensor.

L’histoire des Carnets du Roi est avant tout celle d’un monarque dont on ne manque pas de se gausser par l’écrit et le dessin durant tout son règne, mais dont on critique également de façon extrêmement virulente, les méthodes utilisées pour gouverner son domaine personnel du Congo.

Divisé en une trentaine de courts chapitres, l’ouvrage se présente comme une suite de lettres et de conseils que le roi vieillissant adresse à celui qui devrait bientôt lui succéder sur le trône, son neveu Albert, par la suite protecteur d’Ensor et très impliqué avec son ami Albert Einstein qu’il accueillit en Belgique, à prévenir l’avènement de la Deuxième Guerre mondiale.

Dans Les Carnets, véritable satire, le monarque explique combien l’hypocrisie, le mensonge, la trahison et le double langage sont nécessaires à l’exercice du pouvoir : non pas pour assurer le bien des « gens du peuple » ou la stabilité de l’État monarchique, mais tout simplement pour s’enrichir sans vergogne. Les pages consacrées à l’exploitation des populations du Congo et au « rétablissement de l’esclavage » (sic) par un roi qui passait, via l’explorateur Stanley, pour en avoir été l’un des éradicateurs, sont d’une impitoyable lucidité.

Elles rejoignent les dénonciations les plus autorisées du monarque à la barbe blanche, à qui Gérardy prête ces mots :

« J’ai eu soin de faire publier que je n’étais soucieux que de civiliser les nègres, et comme cette sottise était affirmée avec sincérité par quelques convaincus, on y a cru rapidement et cela m’évita quelques ennuis.«

Rencontre avec Albert Einstein

Après 1900, des premières expos lui sont consacrées. Verhaeren écrit sa première monographie. Mais, curieusement, ce succès a désamorcé sa force de peintre. Il se contente de répéter ses thèmes favoris ou de s’autoportraiturer, y compris en squelette. Il reçoit en 1903 l’Ordre de Léopold. Enfin reconnu !

Le monde entier défile à Ostende pour le voir. Au début de l’année 1933, Ensor y rencontre Albert Einstein, de passage en Belgique après avoir fui l’Allemagne. Einstein, qui a résidé pendant quelques mois à Den Haan, non loin d’Ostende, fut protégé par le roi des Belges, Albert Ier, avec qui il se coordonne pour tenter d’empêcher une nouvelle guerre mondiale.

Si l’on prétend qu’Ensor et Einstein ne se comprenaient guère, la citation suivante indique plutôt le contraire. Ensor, toujours lyrique, aurait dit :

« Louons tous promptement le grand Einstein et ses ordres relatifs, mais condamnons l’algébrisme et ses racines carrées, les géomètres et leurs raisons cubiques. Je dis que le monde est rond….«

En 1929, le roi Albert Ier accorde le titre de baron à James Ensor.

En 1934, à l’écoute de tout ce qu’apporte Franklin Roosevelt et voyant la Belgique prise dans le tumulte du krach de 1929, le roi des Belges missionne son Premier ministre De Broqueville pour réorganiser le crédit et le système bancaire à l’instar du modèle du Glass-Steagall Act adopté aux Etats-Unis en 1933.

Le 17 février 1934, lors d’une escalade à Marche-les-Dames, Albert I décède dans des conditions jamais élucidées. Le 6 mars, De Broqueville fait un discours au Sénat belge sur la nécessité de faire son deuil du Traité de Versailles et d’arriver à une entente des Alliés de 1914-1918 avec l’Allemagne sur le désarmement, faute de quoi on irait vers une nouvelle guerre…

De Broqueville entame ensuite avec énergie la réforme bancaire. Ainsi, le 22 août 1934 sont promulgués plusieurs Arrêtés Royaux notamment l’Arrêté n°2 du 22 août 1934, relatif à la protection de l’épargne et de l’activité bancaire, imposant une scission en sociétés distinctes, entre banques de dépôt et banques d’affaire et de marché.

Bombes picturales

A partir de 1929, Ensor est surnommé le « prince des peintres ». L’artiste a une réaction inattendue face à cette reconnaissance trop longtemps attendue et trop tard venue à son goût : il abandonne la peinture et consacre les dernières années de sa vie exclusivement à la musique contemporaine avant de mourir en 1949, couvert d’honneurs.

En 2016, une toile d’Ensor de 1891, surnommée « Squelette arrêtant masques », restée dans la même famille depuis près d’un siècle et inconnue des historiens, s’est vendu à 7,4 millions d’euros, record mondial pour cet artiste.

Au centre, la mort (ici un crâne coiffé du bonnet en peau d’ours typique du 1er régiment de grenadiers) prise à la gorge par d’étranges masques qui pourraient représenter les souverains de pays préparant les prochains conflits. Les masques (le mensonge) s’apprêtent à étrangler sans succès la vérité (la tête de mort) ? Ainsi, plus de cent ans plus tard, les bombes picturales d’Ensor explosent encore joyeusement à la tête des esprits étroits et frileux, des bourgeois enfarinés et des pisse-vinaigre, comme il l’aurait dit lui-même.

- En 1819, un autre artiste, le poète anglais Percy Bysshe Shelley avait composé son poème politique Le Masque de l’Anarchie en réaction au massacre de Peterloo (18 morts, 700 blessés) lorsque la cavalerie chargea une manifestation pacifique de 60 000 à 80 000 personnes rassemblées pour demander une réforme de la représentation parlementaire. Dans cet appel à la liberté, il dénonce une oligarchie tuant à sa guise (l’anarchie). Loin d’un appel à la contre-violence anarchique, il s’agit peut-être de la première déclaration moderne du principe de résistance non violente. ↩︎

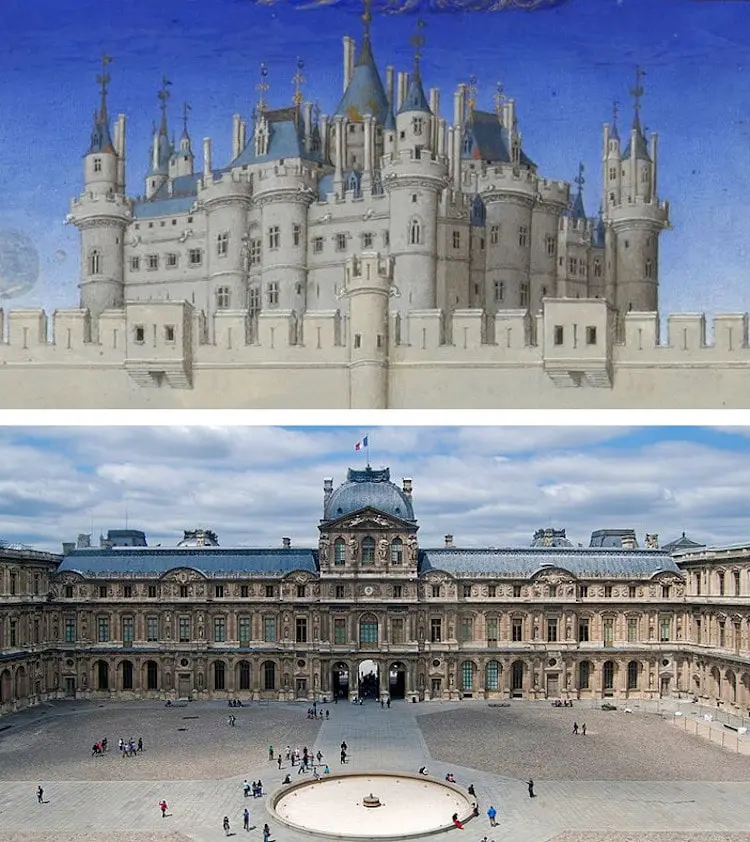

LOUVRE AUDIO GUIDE: Van Eyck, Rolin and the Peace of Arras

Listen:

Audio on this website

Other audios of the Louvre Audio Guide collection:

- Short note about the building;

- The Greek tradition behind the Fayum Mummy Portraits;

- Cimabue, Giotto, Fra Angelico, the Wonders of the Italian Trecento;

- Who was whispering in the Ear of Joan of Arc;

- Van der Weyden and Cusanus;

- Antonello de Messina and Man in the image of Christ;

- Ghirlandaio’s immortality;

- The Rigor of Mantegna’s crucifixion;

- Leonardo and Verrocchio’s workshop;

- Why Leonardo didn’t like painting;

- Mona Lisa made in China?;

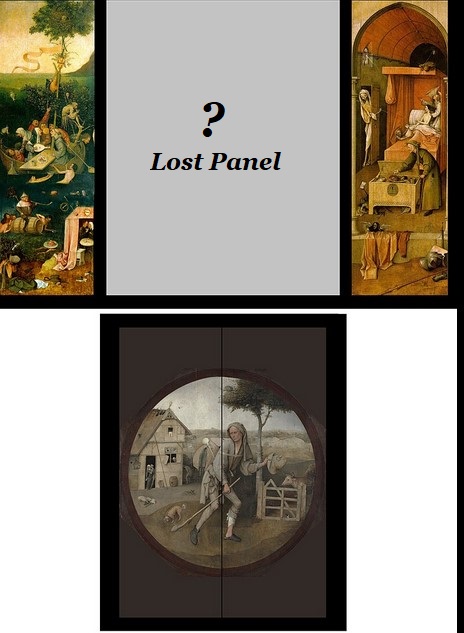

- How Bosch’s Ship of Fools drove the Jester out of business;

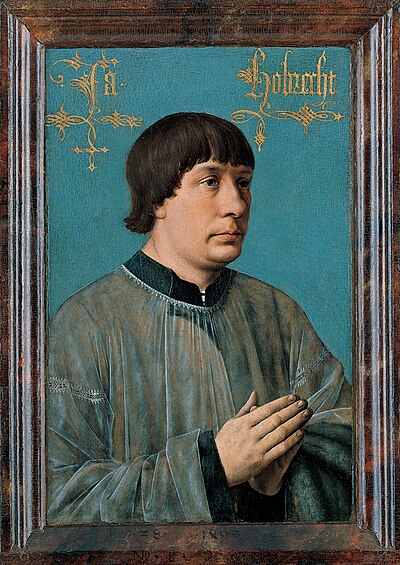

- Why Erasmus had no time to pause for portraits;

- Rembrandt, sculptor of Light;

- Why Vermeer was hiding his convictions;

- Van Eyck, Nicolas Rolin and the Peace of Arras.

Read:

- Jan van Eyck, la beauté comme prégustation de la sagesse divine (FR en ligne) + EN on line.

- Jan Van Eyck, un peintre flamand dans l’optique arabe (FR en ligne)

- Jan Van Eyck, a Flemish Painter using Arab Optics (EN online)

- Rogier Van der Weyden, maître de la compassion (FR pdf)

- Comment Jacques Cœur a mis fin à la Guerre de Cent Ans (FR en ligne)

- How Jacques Coeur put an end to the Hundred Years War (EN online);

Le Bac (d’après Pierre Billet)

LOUVRE AUDIO GUIDE: Antonello de Messina in the Image of Christ

Listen:

to the audio on this website:

Read:

- Les Frères de la vie commune et la Renaissance du nord (FR en ligne)

- Moderne Devotie en Broeders van het Gemene Leven, bakermat van het humanisme (NL online)

- Devotio Moderna, Brothers of the Common Life, the cradle of humanism in the North (EN online)

- Hugo van der Goes et la Dévotion moderne (FR en ligne);

LOUVRE AUDIO GUIDE: Mona Lisa made in China?

Listen?

Audio on this website

Read?

- La Cène de Léonard, une leçon de métaphysique (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- Léonard de Vinci : peintre de mouvement (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- La Vierge aux rochers, l’erreur fantastique de Léonard (FR en ligne).

- Romorantin et Léonard ou l’invention de la ville moderne (FR en ligne) + EN pdf (Executive Intelligence Review) + DE pdf (Neue Solidarität) + IT pdf (Movisol website).

- L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci (FR en ligne) + EN online.

- Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise — entretien avec Le Quotidien du Peuple. (en ligne: texte chinois suivi des traductions FR + EN).

LOUVRE AUDIO GUIDE: short note before starting your visit

Listen:

- To the audio on this website

Read:

- Index of articles dealing with art history and Renaissance studies on this website.

——————————

LOUVRE AUDIO GUIDE: The rigor of Mantegna’s crucifixion

Listen:

To the audio on this website.

Read:

- Avicenne, Ghiberti, leur rôle dans l’invention de la perspective à la Renaissance (FR en ligne) et EN online.

- Les secrets du dôme de Florence (FR en ligne) + EN pdf (Schiller Institute archive website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- L’œuf sans ombre de Piero della Francesca (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- Uccello, Donatello, Verrocchio et l’art du commandement militaire (FR en ligne) et EN online.

LOUVRE AUDIO GUIDE: Rembrandt, sculptor of light

Listen:

To the audio on this website.

Read:

- Rembrandt, un bâtisseur de nations FR pdf (Nouvelle Solidarité).

- Rembrandt et la lumière d’Agapè (FR en ligne) : Rembrandt et Comenius pendant la guerre de trente ans.

- Rembrandt and the Light of Agapè (EN online)

- Rembrandt : 400 ans et toujours jeune ! (FR en ligne).

- Rembrandt: 400 years old and still young ! (EN online).

- Rembrandt et la figure du Christ (FR en ligne) + EN pdf + DE pdf.

LOUVRE AUDIO GUIDE: Cimabue, Giotto, Fra Angelico; Wonders of the Italian Trecento

Listen

To the audio on this website.

Read:

- L’invention de la perspective FR pdf (Fusion) + EN pdf (Fidelio)

- La révolution du grec ancien, Platon et la Renaissance (FR en ligne)

- The Greek language project, Plato and the Renaissance (EN online).

- Les Frères de la vie commune et la Renaissance du nord (FR en ligne)

- Moderne Devotie en Broeders van het Gemene Leven, bakermat van het humanisme (NL online)

- Devotio Moderna, Brothers of the Common Life, the cradle of humanism in the North (EN online)

LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Vermeer was hiding his convictions

Listen:

To the audio on this website

Read:

LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Leonardo didn’t like painting

Listen:

To the audio on this website.

Read:

- La Cène de Léonard, une leçon de métaphysique (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- Léonard de Vinci : peintre de mouvement (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- La Vierge aux rochers, l’erreur fantastique de Léonard (FR en ligne).

- Romorantin et Léonard ou l’invention de la ville moderne (FR en ligne) + EN pdf (Executive Intelligence Review) + DE pdf (Neue Solidarität) + IT pdf (Movisol website).

- L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci (FR en ligne) + EN online.

- Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise — entretien avec Le Quotidien du Peuple. (en ligne: texte chinois suivi des traductions FR + EN).

LOUVRE AUDIO GUIDE: How Bosch’s Ship of Fools drove the Jester out of business

Liste:

To the audio on this website;

Read:

- With Hieronymous Bosh on the track of the Sublime;

- Comment la folie d’Erasme sauva notre civilisation (FR en ligne) + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- Le rêve d’Erasme: le Collège des Trois Langues de Louvain (FR en ligne)

- Erasmus‘ dream: the Leuven Three Language College (EN online)

- ENTRETIEN: Jan Papy: Erasme, le grec et la Renaissance des sciences (FR en ligne)

- Dirk Martens, l’imprimeur d’Erasme qui diffusa le livre de poche (FR en ligne).

- 1512-2012 : Mercator et Frisius, des cosmographes aux cosmonautes + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website).

- La nef des fous de Sébastian Brant (FR en ligne), un livre d’une grande actualité !

- Avec Jérôme Bosch sur la trace du Sublime (FR en ligne) + EN pdf.

- Joachim Patinir et l’invention du paysage en peinture (FR en ligne).

- Joachim Patinir and the invention of landscape painting (EN online)

- Exposition de Lille : ce que nous apprennent les fabuleux paysages flamands (FR en ligne).

- Portement de croix: redécouvrir Bruegel grâce au livre de Michael Gibson (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- ENTRETIEN Michael Gibson: Pour Bruegel, le monde est vaste (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio)

- Pierre Bruegel l’ancien, Pétrarque et le Triomphe de la Mort (FR en ligne) + EN online.

- A propos du film « Bruegel, le moulin et la croix » (FR en ligne).

- L’ange Bruegel et la chute du cardinal Granvelle (FR en ligne).

- Albrecht Dürer contre la mélancolie néo-platonicienne + EN pdf.

LOUVRE AUDIO GUIDE : Van der Weyden and Cusanus

Listen:

To the audio on the website

Read :

- Rogier Van der Weyden, le maître de la compassion;

- The Greek language project, Plato and the Renaissance (EN online).

- Devotio Moderna, Brothers of the Common Life, the cradle of humanism in the North (EN online)

- Jan van Eyck, la beauté comme prégustation de la sagesse divine (FR en ligne) + EN on line.

- Jan Van Eyck, a Flemish Painter using Arab Optics (EN online)

LOUVRE AUDIO GUIDE: Leonardo and Verrochio’s workshop

Listen:

to the audio on this website

Read:

Rembrandt and the Light of Agapè

Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Don’t count on me here to tell his story in a few lines! (*1) In any case, since the romantics, all, and nearly to much has been said and written about the rediscovered Dutch master of light inelegantly thrown into darkness by the barbarians of neo-classicism.

By Karel Vereycken, June 2001.

The uneasy task that imparts me here is like that of Apelles of Cos, the Greek painter who, when challenged, painted a line evermore thinner than the abysmal line painted by his rival. In order to draw that line, tracing the horizons of the political and philosophical battles who raged that epoch will unveil new and surprising angles throwing unusual light on the genius of our painter-philosopher.

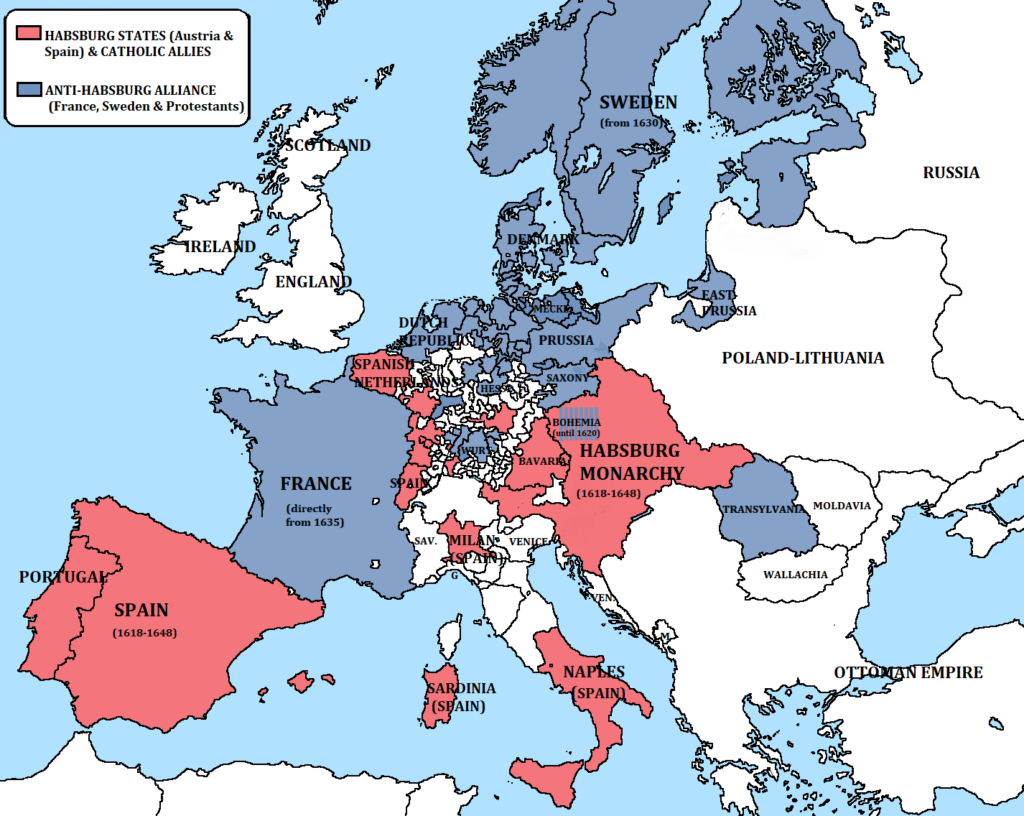

First, we will show that Rembrandt (1606-1669) was « the painter of the Thirty years War » (1618-1648), a terrible continental conflict unfolding during a major part of his life, challenging his philosophical, religious and political commitment in favor of peace and unity of mankind.

Secondly, we will inquire into the origin of that commitment and worldview. Did Rembrandt met the person and ideas of the Czech humanist Jan Amos Komensky (« Comenius ») (1592-1670), one of the organizers of the revolt of Bohemia? This militant for peace, predecessor of Leibniz in the domain of pansophia (universal wisdom), traveled regularly to the Netherlands where he settled definitively in 1656. A strong communion of ideas seems to unite the painter with the great Moravian pedagogue.

Also, isn’t it astonishing that the treaties of Westphalia, who put an end to the atrocious war, are precisely based on the notions of repentance and pardon so dear to Comenius and sublimely evoked in Rembrandt’s art?

Finally, we will dramatize the subject matter by sketching the stark contrast opposing Rembrandt’s oeuvre with that of one of the major war propagandist: (Sir) Peter Paul Rubens (1577-1640).

Rembrandt, who finished rejecting any quest for earthly glory could not but paint his work away from that of the fashion-styled Flemish courtier painter. Moreover, Rubens was in high gear mobilizing all his virtuoso energy in support of the oligarchy whose Counter Reformation crusades and Jesuitical fanaticism were engulfing the continent with gallows, fire and innocent blood.

What Rembrandt advises us for his painting also applies to his life: if you stick your head to close to the canvass, the toxic odors will sharply irritate your nose and eyes. But taking some distance will permit you to discover sublime and unforgettable beauty.

What Art?

Since the triumph of Immanuel Kant‘s modernist thesis, the Critique of the Faculty of Judgment, it has not been « politically correct » to assert that art has a political dimension. And with good reason! If art can influence the course of history and shape it through its power, it is because it is a vector of ideas! An impossibility, according to the Kantian thesis, because art is a gratuitous act, free of everything, including meaning. The ultimate freedom! You either like it or you don’t, it’s all a matter of taste.

Following in the footsteps of the German poet Friedrich Schiller, we’re here to convince you otherwise, and abolish the tyranny of taste. For us, art is an eminently political act, although the work of art has nothing in common with a mere political manifesto, and the artist can in no way be reduced to an ordinary « activist ».

His domain, that of the poet, the musician or the visual artist, is to be a guide for mankind. To enable people to identify within themselves what makes them human, i.e. to strengthen that part of their soul, of their divine creativity, which places them entirely at the zenith of their responsibility for the whole of creation.

To achieve this, and we’ll develop this here, what counts in art is the type of conception of love it communicates. By making this « universal » sensitive, sublime art makes the most elevated conception of love accessible.

Such art, which forces us think, employs enigmas, ambiguities, metaphores and ironies to give us access to the idea beyond the visible. For art that limits itself to theatricality and the beauty of form fatally sinks into erotic, romantic love, depriving man of his humanity and therefore of his revolutionary power.

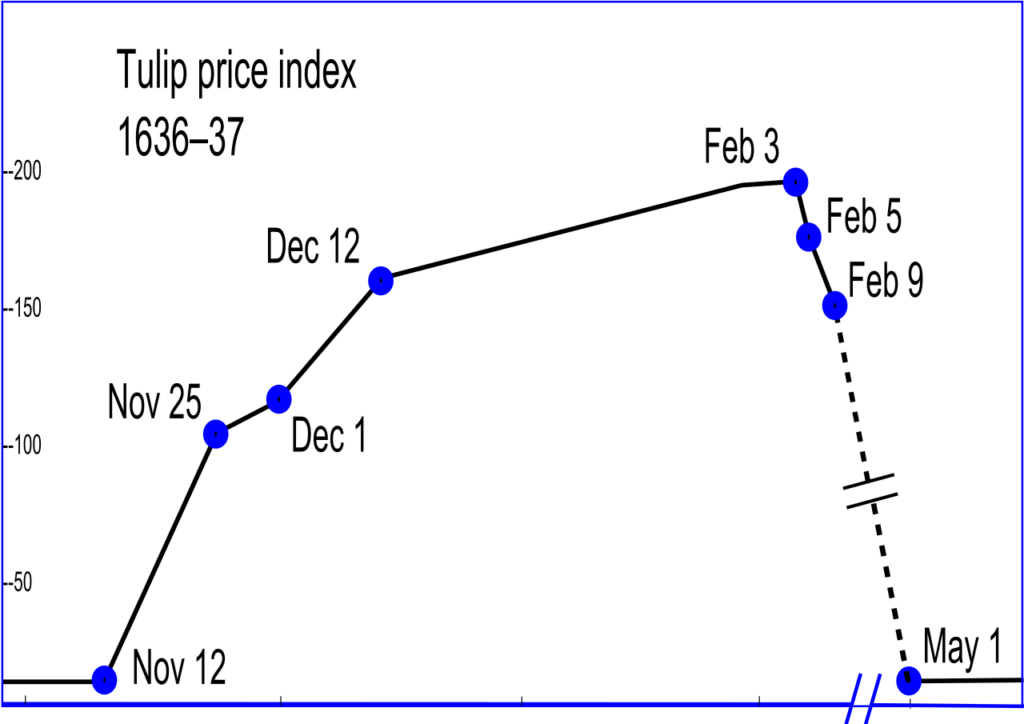

Rubens will be the ambassador of the great un-powers of his time: the glory of the empire and the magnificent financial strength of those days « new economy », the « tulip bubble ». In short, the oligarchy.

Rembrandt, in turn, will be the ambassador of the have-nots: the weak, the sick, the humiliated, the refugees; he will live in the image of the living Christ as the ambassador of humanity. It might seem strange to you to call such a man the « the painter of the thirty years war. »

Paradoxically, his historical period underscores the fact that very often mankind only wakes up and mobilizes its best resources for genius when confronted with the terrible menace of extinction. Today, when the Cheney’s, the Rumsfeld’s and the Kissinger’s want to plunge the world into a « post-Westphalian epoch », in reality a new dark age of « perpetual war », Rembrandt will be one of our powerful weapons of mass education.

Historical context and the origins of the war

Before entering Rembrandt, it is indispensable to know what was at stake those days. The academic name « Thirty Years War » indicates only the last period of a far longer period of « religious » conflict which was taking place around the globe during the sixteenth century, mainly centered in central Europe, on the territory of today’s Germany.

While 1618 refers to the revolt of Bohemia, the 1648 peace of Westphalia defines a reality far beyond the apparent religious pretext: the utter ruin of the utopian imperial dream of Habsburg and the birth of modern Europe composed of nation-states (*2)

On the reasons for « religious » warfare, let us look at the first half of the sixteenth century. At the eighteen years long Council of Trent (1545-1563), the Roman Catholic Church discarded stubbornly all the wise advise given earlier to avoid all conflict by one of its most ardent, but most critical supporters: Erasmus of Rotterdam.

As Erasmus forewarned, by choosing as main adversary the radical anti-semite demagogue Martin Luther, the church degraded itself to sterile and intolerant dogmatism, opening each day new highways for « the Reformation ».

The religious power-sharing of the « Peace of Augsburg » of 1555, between Rome and the protestant princes, temporarily calmed down the situation, but the ambiguous terms of that treaty incorporated all the germs of the new conflicts to come. Note that « freedom of religion » meant above all « freedom of possession ». The « peace » solely applied to Catholics and Lutherans, authorizing both to possess churches and territories, while ostracizing all the others, very often abusively labeled « Calvinists ».

Playing diabolically on internal divisions, some evil Jesuits of those days set up Calvinists and Lutherans to combat each other bitterly, by claiming, for example in Germany, that Calvinism was illegal since not explicitly mentioned in the treaty. Furthermore, the citizen obtained no real freedom of religion; he was simply authorized to leave the country or adopt the confessions of his respective lord or prince, which in turn could freely choose.

As a result of a general climate of suspicion, the protestant princes created in 1608 the « Evangelical Union » under the direction of the palatine elector Frederic V. Their eyes and hopes were turned on King Henri IV‘s France, where the Edit of Nantes and other treaties had ended a far long era of religious wars. After Henry IV‘s assassination in 1610, the Evangelical Union forged an alliance with Sweden and England.

The answer of the Catholic side, was the formation in 1609 of a « Holy League » allied with Habsburg’s Spain by Maximilian of Bavaria. Beyond all the religious and political labels, a real war party is created on both sides and the heavy clouds carrying the coming tempest threw their menacing shadows on a sharply divided Europe.

1618: The Revolt of Bohemia

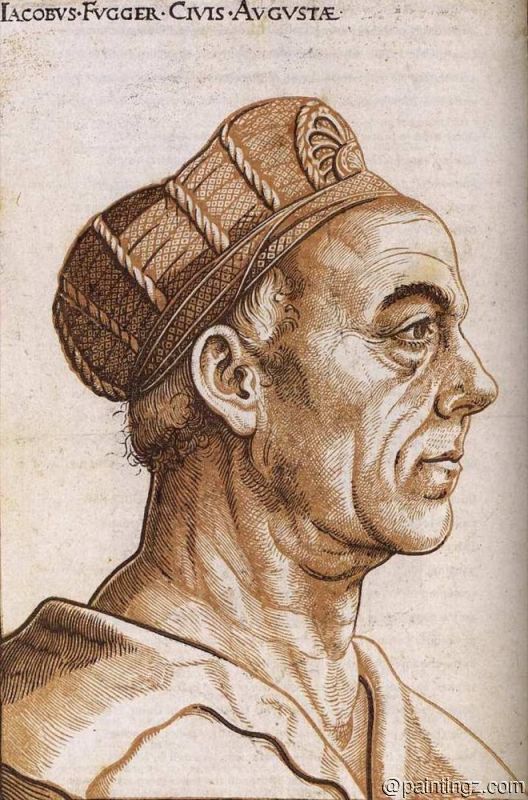

Hence, after the never-ending revolt of the Netherlands, the very idea of an insurrection of Bohemia drove the Habsburgs (and the slave trading Fugger and Welser banking empires controlling them) into total hysteria, since they felt the heath on their plans. If Bohemia would become « a new, but larger Holland », then many other nations, such as Poland, could join the Reformation camp and destabilize the imperial geopolitical power balance forever.

As from 1576, the crown of Bohemia was in the hands of the Catholic Rudolphe II, Holy Roman Emperor. Despite a far-fetched passion for esotericism, Rudolphe II will be the protector of astronomers Tycho Brahe and Johannes Kepler in Prague.

In 1609, the Protestants of Bohemia obtain from him a « Letter of Majesty » offering them certain rights in terms of religion. After his death in 1612, his brother Matthias, Holy Roman Emperor, became his successor and left the direction of the country to cardinal Melchior Klesl, a radical Counter Reformation militant refusing any application of the « letter of majesty ».

This set the conditions for the famous « defenestration of Prague », when two representatives of the imperial power were thrown out of the window and fall on a manure heap, at the end of hot diplomatic negotiations. That highly symbolical act was in reality the first signal for a general uprising, and following the early death of Matthias, the rebels made Frederic V their sovereign instead of accepting Habsburg’s choice.

Charles Zerotina, a protestant nobleman and Comenius, (see box below), a Moravian reverend and respected community leader, masterminded that revolt. Frederic V, for example was crowned in 1619 by Jan Cyrill, who was Zerotina’s confessor, and whose daughter will become Comenius wife.

The insurgents were defeated at the battle of White Mountain, close to Prague, in 1620 by a Catholic coalition, composed of Spanish troops pulled out of Flanders together with Maximilian’s Bavarians. On the scene: French philosopher René Descartes, who paid his own trip and who was part of the war coalition and joined in entering defeated Prague in search for Kepler’s astronomical instruments… (*3)

An arrest warrant immediately targeted Comenius, who escaped with Zerotina from bloody repression. Protestantism was forbidden and the Czech language replaced by German.

Most resistance leaders were arrested and 27 beheaded in public. Their heads were put up on pins and shown on the roof of Prague’s Saint-Charles bridge.

One of them was the famous Jan Jessenius, head of the University of Prague who performed one of Europe’s early public anatomical dissections in 1600 and was a close friend of Tycho Brahe. To warn those who used their speech to encourage « heresy », his tongue was pulled out before he was beheaded, quartered and impaled.

Thirty thousand people went into exile while Frederic V and his court took refuge in Den Haag in the Netherlands. There, but years before, Comenius had a personal encouter with the future « Winterkönig » and his wife Elisabeth Stuart, on their way back from their wedding in England for which Shakespeare had arranged a representation of « The Tempest ».

A World War

1618 marked the outbreak of an all-out war across Europe, provoked by the imperial drive of Habsburg to reunify all of the continent behind one unique emperor and one single religion.

As of 1625, aided by French and English financial facilities, Christian IV of Denmark and Gustave Adolphus of Sweden intervened on the northern flank against Habsburg descending from the north as far as up till Munich.

Then, France opened another flank on the western front in 1635. Catholic cardinal Richelieu, who defeated the Huguenots at LaRochelle in 1628 (since he « fought their political rights but not their religious ones », will heavily aid the Protestant camp. His fears were that,

« if the protestant party is completely in shambles, the offensive of the house of Austria will come down on France ».

The famous etchings of the Lorraine engraver Jacques Callot, « Misery and calamities of war » of 1633, give an idea how this savage war swept Europe with its cortège of misery, famine, epidemics and desolation.

The estimated population loss on the territory of present day Germany indicates a downturn from 15 to less than 10 million. Hundreds of cities were turned back into simple villages and thousands of communities simply disappeared from the map.

War affected all the colonies of those powers involved in the conflict. Dutch and English pirates would sink any Spanish or Portuguese ships encountered at the other edge of the Earth’s curve. For Spain, loyal pillar of Habsburg, 250 million ducats were spent for the war effort (between 1568 and 1654), despite the state bankruptcy of 1575. That amount represents more than the double of the revenue from the loot of the new world (gold, spices, slaves, etc.) which scarcely amounted only to 121 million ducats…

Rembrandt and Comenius

That the young Rembrandt was totally heckled by the situation of general war which was shaking up Europe is easily visible in the early self-portrait of Nuremberg.

Here he portrays himself divided between two choices. One shoulder reveals the gorget, a piece of armor that invokes the patriotic call for serving the nation calling on every young Dutchman of his generation in age of serving the military, especially after the surprise attack of the Spanish troops on Amersfoort of august 1629.

The other shoulder is nonchalantly caressed by a « liefdelok », the French « cadenette » or lovelock exhibited by amorous adolescents. What to choose? Love the nation, or the beloved?

More and more irritated by the ambitions of Constantijn Huygens, the powerful secretary of the stadholder which got him well-paid orders for the government and made him move from Leiden to Amsterdam, Rembrandt’s thinking and activity gets ever more concentrated and powerful.

Ten years later, the dying away of his wife Saskia in 1642, year of the « Night watch », plunges the painter into a deep personnal existential crisis. Gone, the self-portraits where he paints himself as an Italian courtier, with a glove in one hand carrying a heavy golden chain around his neck fronting for his social status and competing with the court. Suddenly he seems to realize that the totality of the world’s gold will never buy back the lost lives of those once loved.

When interrogated on the matter, Rembrandt would bluntly state he didn’t need to go to Italy, as the tradition used to be, since everything Italy ever produced came to him anyway as it was available in one form or another on the Amsterdam art market. But traveler he was, as drawings of the gates of London indicate, done in the early forties, maybe the year Comenius crossed the channel?

In 1644, the neo-Platonist rabbi and teacher of Spinoza, Menasseh Ben Israel, for which Rembrandt illustrated books, received a letter from Comenius agent John Dury, chaplain of Mary Princess of Orange, starting a discussion on the reintegration of the Jews in England, and Menasseh finally went for negotiations to meet Cromwell in 1655.

The Nightly Conspiracy

Although some timid hypothesis’ exists concerning Comenius‘ influence on Rembrandt, a rigorous historian’s research could certainly bring more light on this matter.

Although Rembrandt’s worldview evolved in an environment of the Mennonite community, peace-loving Anabaptists miles away from any political commitment, Rembrandt’s passion for the « cause of Bohemia » seems particularly striking in « The nightly conspiracy of Claudius Civilus at the Schakerbos ».

The large painting figured as one in a series planned to decorate the new Amsterdam city hall to celebrate the revolt of the Batavians against the Romans. Starting from historical elements of Tacitus, the story had been cooked up to warm up Dutch patriotism since the reference to Spanish tyranny was clear to all. For reasons unknown today, Rembrandt’s painting was taken down after a couple of months. To mock the cowardice of the ruling elites, Rembrandt seems to have transposed the historical scene into his present timeframe.

One Swedish historian thinks that the leader of the conspiracy here is not Claudius Civilis (the Batavian general who lost an eye in battle), but another general who equally lost an eye in battle and which was non-other than the Hussite general Jan Zizka! (*4).

Remember that Comenius and the revolt of Bohemia strongly identified with John Huss. Looking closely makes you discover that Rembrandt’s Claudius Civilis is indeed dressed up in central European costume. From left to right one sees first a Dutch patrician. Is this a portrait of the then rising republican Jan De Wit?

Next, one sees a monk, without weapons, who poses his hand on Civilus’ arm in a conspiratorial gesture. Is this Comenius resistance movement, the Unity of the Brethren?

According to the historians, the two chalices, one wide, the other narrow, could signify the « Eucharist under the two species », namely that bread and wine be shared with all, which happened to be one of the demands of the Jan Hus tradition.

One also can identify a Jew or rabbi taking place in the conspiracy. Looks pretty weird for a simple Batavian conspiracy! That the establishment was unhappy to see their hero painted as an ugly Cyclops seems probable.

But to be challenged in their flight forward into pompous fantasy in stead of taking up the urgent tasks of their time was another one.

King of Swedish Steel, Louis De Geer

Comenius arrives in Amsterdam on invitation of the de Geer family in 1656, the year of Rembrandt’s bankruptcy (*5).

Louis de Geer, alias « the Steel King » and his son Laurent were the life-long protectors of Comenius for whom they paid the funeral and even build a chapel in the city of Naarden, some miles outside Amsterdam.

Originally from Luik (Liège) in today’s Belgium, that uncompromising Calvinist family settled in Amsterdam. It was the de Geer family who led the foundations of Sweden’s industrial flowering of iron, steel and copper . To do this, de Geer brought three hundred families of Walloon steelworkers to Sweden, and for whom he build hospitals, schools, housing projects and commercial facilities.

De Geer also financed the scottish preacher John Dury and the « intelligencer » Samuel Hartlib, two active friends of Comenius in England. At war with the Royal Society and Francis Bacon, they wanted to render scientific knowledge available to all of the population.

John Milton’s treatise On Education was dedicated to the same Samuel Hartlib. Louis de Geer and Sweden’s prime Minister Johan Skytte, realized Comenius education projects were the best of all possible investment to foster the physical economy. His educational reforms created a labor force of such an exceptional quality and astonishing productivity, that they warmly invited him to Sweden and asked him to reform the nation’s educational system.

That relationship of Comenius with the de Geer family leads us to Rembrandt, since Louis de Geer’s sister, Marghareta, and her husband Jacob Trip, one of the major shareholders of the Swedish copper mines, had their portrait done by Rembrandt, offering him a well paid order during very difficult years.

The City of Amsterdam allotted Comenius a yearly pension, encouraged him to publish his complete works on pedagogy and offered him the keys of the city library. Comenius brought over his family and assistants and installed a library and a printing shop behind the Westerkerk where Rembrandt will be buried.

Comenius, when going every day from his house to his printing shop crossed the street where Rembrandt lived his last days. Since early this century, Czech curators got convinced that Rembrandt’s Portrait of an old man at the Uffizi Gallery in Florence, is in reality a portrait of Comenius (*6).

True or not, one has to realize that Rembrandt demanded to each of his models to sit each day for four hours over a period of three months to paint their portrait, a thing maybe not so evident for the aging Comenius.

But what is known with certainty is the fact that one of Rembrandt’s pupils, Juriaen Ovens, painted Comenius portrait during that period.

The Peace of Westphalia and the « Via Lucis »

Although Bohemia did not gain its long-desired independence at the peace of Westphalia, one cannot underestimate Comenius influence on the negotiations leading to the establishment of the peace-treaty. His work, Cesta Pokoje (Road to peace) of 1630, written in Czech is described as,

« an ethical-religious writing in which love, faith and mutual comprehension are established as the single ethical foundations of a possible peace ».

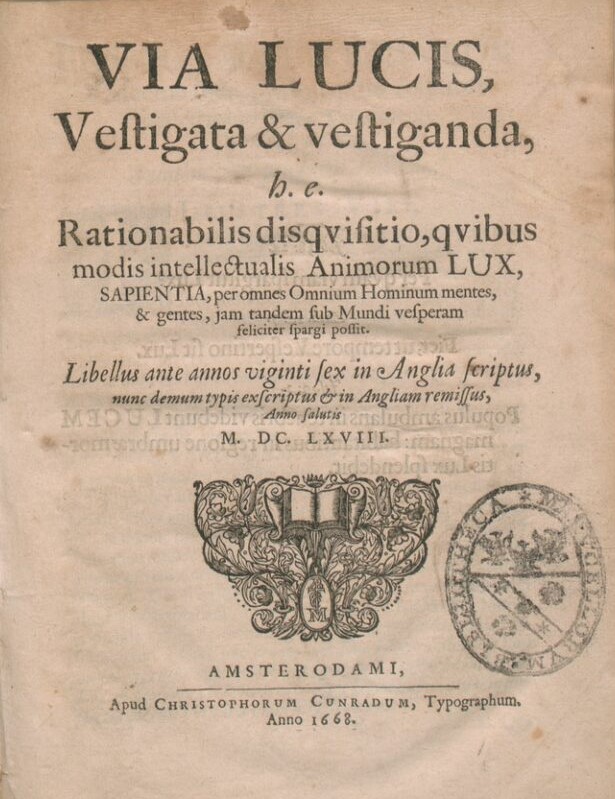

From 1641 to 1642, right before the start of the first peace negotiations, Comenius wrote the Via Lucis (The path of light), which could have been used as a guiding memorandum for the negotiators.

At the question if this Via Lucis was a millenarist mystical vision, as has been often pretended, we can consider the following.

Asked what could be hoped for and when a major change could take place, Comenius answered that the hope would come with the arrival of a time where the Gospel of the Kingdom would be preached all over the world and universal peace established.

That change could arise as the result of the emergence of a light to which will turn not only the Christian, but all the people of the world.

That light will come, « from the combination of the lanterns of human conscience, of a rational consideration of the works of God or of nature, and from the law or divine will ».

For him, « human enterprise can, through prayer and considerations of pious men imagine the possible ways to unite these rays of light, to irradiate them on the entirety of the human species and to spill similar thoughts in the minds of others » (*7).

One identifies exactly that concept in an etching of Rembrandt that Goethe awkwardly used by having it copied as frontispiece for his Faust in 1790 (*8).

The subject here is not at all a man going along to get along with the devil, but light (mirror of Christ) enlightening the life and the mind of the mortals. Way before Voltaire and opposed to the Venetian illuminati, Comenius and Rembrandt made own the metaphor of light.

To get an even more precise idea of Comenius demands for peace, one can read another memorandum called Angelus Pacis (The peace-angel),

« send to the English and Dutch peace Ambassadors at Breda, a writing designated to be sent afterwards to all the Christians of Europe and then to all the nations of the world in order to stop them, that they cease fighting each other ».

Comenius first remarks laconically that England and Holland are morally so degraded that they even don’t need some spiritual difference as a pretext, but fight each other for purely material possessions! As a way out, he proposes a new friendship:

« But how do you conceive that new friendship (or rather reestablishment of your friendship)? Will it be not by the general pardon that you will allow each other? The wise men have always seen the oblivion of received injuries as the surest road leading to peace. Touching too rudely the wounds, is to revivify the pains and to furnish the wounds an occasion for irritation.

« When this is true, it would be to be wished that the river Aa, whose tranquil waters irrigate Breda, would turn for this hour into the river Lethe of which the poets tell us that whoever drinks their water forgets everything of the past.

« The one who is guilty of trouble, God will find him, even when men, for love of peace, spare him. That the just one starts accusing himself; that means that the one whose conscience accuses him of having broken the friendship and witnessed enmity, should, according to justice, be the first one and the most ardent to reestablish friendship. If the offended party neglects that duty of justice, it will be the honor of the offended party to assume that honorable role, according to the word of the philosopher. » (*9)

COMENIUS: TEACH EVERYTHING TO ALL AND EVERYONE

Jan Amos Komensky (« Comenius ») (1592-1670) was above all a militant teacher, practicing « the universal art of teaching everything to everybody » (pan-sophia) and reckless source of inspiring enthusiasm.

One year after his death in 1670, Leibniz wrote of him: « time will come, Comenius, that honors will be offered to your works, to your hopes and even to the objects of your desires ».

In some domains, indeed, Comenius was Leibniz‘s precursor. First, he fought the fossilization of thought resulting from the dominant Aristotelianism: « Little time after that unification between Christ and Aristotle, the church fell into a pitiable state and became filled with the uproar of theological dispute ».

Strong defender of the free will that he didn’t see entirely in contradiction with an Augustinianconcept of predestination, he felt closer to John Huss than to Calvin, while generally labeled a « Calvinist » by historians.