Étiquette : Shakespeare

Shakespeare’s lesson in Economics

Cet article en FR

by Karel Vereycken

As early as 1913, the very year that a handful of major Anglo-American banks set up the Federal Reserve to prevent that any form of national bank in the US fixes the rules for money and credit, Henry Farnam 1 , an economist at Yale University, noted that « if one examines the dramas of Shakespeare, one will notice that quite often in his plays the action turns entirely or partly on economic questions. »

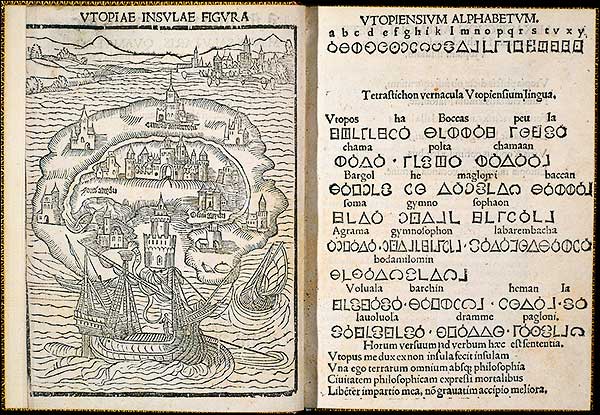

The comedy The Merchant of Venice (circa 1596) is undoubtedly the most striking example. While the plot of the story is generally well known, the deeper meaning of this play, which can be read on different levels, is often overlooked. The sequence of events (the story itself) is one, what they reveal (the principles) is another.

The narrative

To help out his protégé Bassanio and enable him to engage with his beloved Portia, a Catholic Venetian merchant and shipowner named Antonio borrows money from a Jewish moneylender, Shylock.

Shylock hates Antonio, the very archetype of the hypocritical Christian, because the latter treats him with contempt. Antonio, on the other hand, hates Shylock because he is Jewish and because he is a usurer: he lends at interest.

Shakespeare makes us understand that the prosperity of Venice is based on the mutual hatred fueled by the oligarchs between Jews and Christians, according to the famous principle of « Divide and rule. » 2

Double-dealing

The Venetian oligarchy never lacked imagination in circumventing the standards it imposed on its adversaries.

Indeed, among both Jews and Christians, financial usury is condemned and even punished. Interest, which is simply defined as the remuneration of a creditor by his debtor for having lent him capital, is a very ancient concept that probably dates back to the Sumerians and is also found in other ancient civilizations such as the Egyptians or the Romans.

Now, let us recall here that Judaism, which is the first of the Abrahamic religions, clearly prohibits lending at interest. We encounter numerous passages that condemn interest in the Torah, such as the book of Exodus 22:25-27, Leviticus 25:36-37 and Deuteronomy 23:20-21.

However, this prohibition only applies to loans within the Jewish community. In Deuteronomy 23:20-21, it is stated that

« When you lend money, food, or anything else to a fellow countryman, you shall not charge him interest. You may charge interest when you lend to a foreigner, but you shall not lend at interest to your fellow countrymen. »

Initially, the same rule applied among Christians. It was not until the First Council of Nicaea (in 325) that lending at interest was prohibited. At the time, many churches were held by lineages of priests , just as nearby castles were controlled by lineages of lords, the two often being related. While its condemnation had been relatively mild in Christianity before then, interest became a serious sin and was heavily punished from the 1200s onwards.

The exploitation of Jews

Italy has been home to Jews since ancient times. They were dependent on popes, princes, or merchant republics. Rome, Sicily, and the Kingdom of Naples had large communities, and popes sometimes hired Jewish doctors. In the 13th century, some cities granted Jewish bankers, with papal license, a monopoly on pawnbroking.

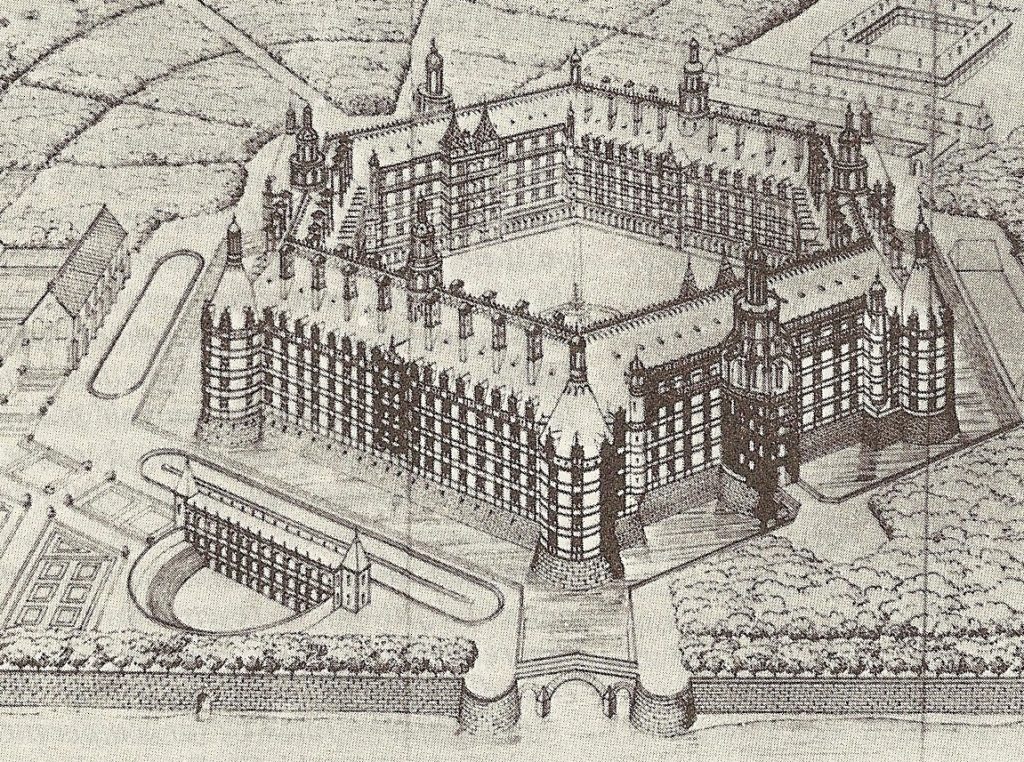

Venice welcomed Jews but forbade them from practicing any profession other than lending for interest. Initially, the Jews publicly enriched themselves in Venice, drawing the ire of the rest of the population.

To « protect » the Jews, the Doge of Venice created the first ghetto (a Venetian word), offering, it must be said, the most unsanitary district of the lagoon to these Jews whom he detested while cherishing the financing they provided for Venetian colonial expeditions and the slave trade that « Catholic » Venice practiced without any qualms.

The Merchant of Venice

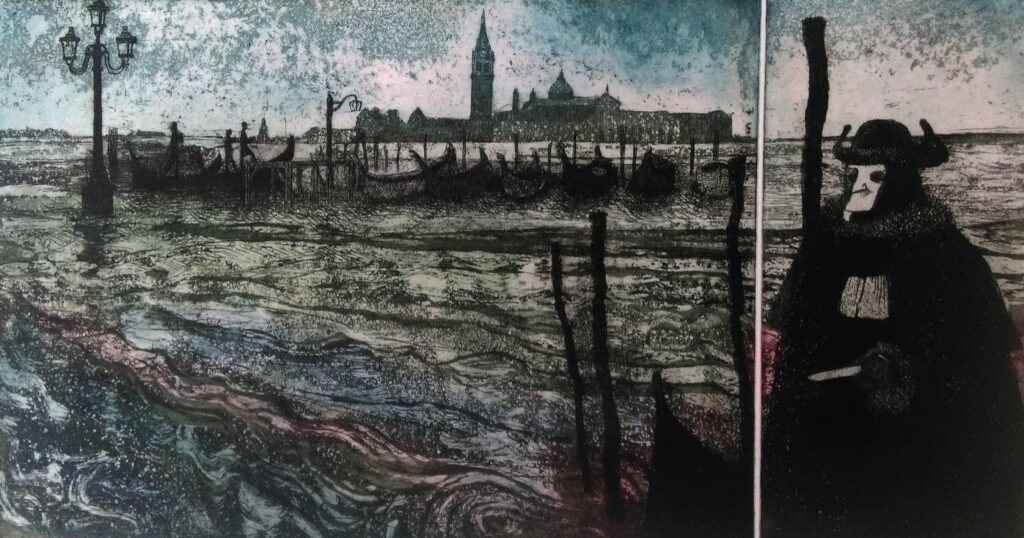

This is the essence of the Venetian system that Shakespeare unmasks in his comedy The Merchant of Venice . 3

So, when Antonio goes to ask Shylock for a loan of 3000 ducats for a period of three months, he first tells him:

« Shylock, I normally don’t lend or borrow money with interest, but in order to help my needy friend, I’ll break my custom. » 4

Shylock then replies:

« Sir Antonio, many times you have criticized me about my money and habit of charging interest in the Rialto. I have endured it all with patience and a shrug, because we Jews are known for our ability to endure. You say I believe in the wrong religion, call me a cut-throat dog, and spit on my Jewish clothing, all because I use my own money to make profit. And now it appears that you need my help. Okay, then!

You come to me and you say, « Shylock, I need money. » You tell me this! You who spat on my beard and kicked me as you’d kick a stray dog away from your threshold! You ask for money. What should I say to you? Shouldn’t I say, « Does a dog have money? Is it possible for a dog to lend you three thousand ducats? » Or should I get bend to my knees and with bated breath humbly whisper, « Fair sir, you spat on me last Wednesday; you spurned me then; another time you called me a dog—and for all this courtesy you’ve shown me, I will gladly lend you this much money? » 5

To which Antonio retorts:

« I am likely to call you such names again, spit on you again, and spurn you, too. If you decide to lend this money, don’t do it as if we are your friends. After all, when have friends ever charged each other interest? Lend me the money as your enemy and if I break my part of the agreement you can more happily punish me. » 6

Offended, Shylock replies:

« Why, look at your temper! I would be friends with you and have your affection, forget about how you have shamed me, lend you what you need and take no interest—but you won’t listen to me! I’m giving you a kind offer. » 7

Shylock, to escape from the mutual hatred, offers to lend him (according to the Jewish and Christian rule), as a friend, without interest.

But the « good » Catholic Antonio refuses to become friends with the Jew. He asserts that in business, one should not have friends , and demands that he lend to him as an enemy because it is easier to sanction in case of non-compliance with the contract.

As Churchill said, an empire has no friends, only interests. This principle would later be theorized by Nazi crown jurist Carl Schmidt to become the rule of today’s oligarchy: to exist, one needs an enemy, and if you lack one, hurry up to invent one!

The Venitian’s double game

As we can see, Shakespeare points out the hypocrisy of this Venetian system which bases its prosperity on a « win-win » policy, not between friends, but as a cynical game between concurring mafias.

Let us recall here that, although it was regularly at war with the Turks, Venice also created a ghetto for Turkish merchants and even a « Foundation », that is to say a functional trade representation in the city.

If a Venetian ambassador was reproached for this trade with the Ottomans which threatened the West, he would reply: « As merchants, we cannot live without them. »

The Ottomans sold wheat, spices, raw silk, cotton, and ash (essential for glassmaking) to the Venetians, while Venice supplied them with finished products such as soap, paper, textiles, and… weapons. Although this was explicitly forbidden by the Pope, countries as France, England, the Low Countries, but especially Venice, Genoa, and Florence sold firearms and gunpowder to the Levant and the Turks. 8

Venice supplied the Turks with cannons and military engineers with its left hand, while renting ships at high prices to Christians who wanted to fight them with its right hand. Added to this was the rivalry with Genoa, which had allied itself with the Palaeologus dynasty but which the Ottomans defeated in favor of the Venetians.

In 1452, a year before the fall of Constantinople, the Hungarian engineer and founder Urban (or Orban), a specialist in large bombards, entered the service of the Ottomans. These cannons, he entrusted to the Sultan, were so powerful that they would bring down « the walls of Babylon. » We know what happened next in 1453.

When the Franks wanted to hire ships in Venice to go on crusade, they lacked money.

No problem: Venice finds the right arrangement. To pay for the ships’ rental, the Franks are invited to make a small detour along the route and begin the crusade by liberating Constantinople, which Venice wants to retake from the Ottomans. And it works! Venice increases its trading posts and military bases in Constantinople to expand its financial and commercial empire.

A Pound of Flesh

Faced with Antonio’s foolish and arrogant response, Shylock pushes his logic to the point of absurdity and, jokingly, suggests that if his debtor does not repay his debt on time, he would have the right to take a pound of flesh from him.

This can be seen as a literal and wacky interpretation of what was written on the « bonds » or « receipts of debt » of the time. Antonio, who is convinced that his ships will return to Venice in time to provide him with enough to repay Shylock, accepts the terms of the contract, almost laughing at their surreal nature.

This is where Shakespeare poses a fundamental question and offers us a beautiful lesson in economics, in the form of a tragic and paradoxical metaphor. In most ancient civilizations, failure to repay a debt could lead you to slavery, cost you your life, or send you to prison for the rest of your life. From monetary slavery, we thus moved on to physical slavery. 9

Later, for example, we find in the archives of the Antwerp courts the text of a trial in 1567 concerning an obligation between Coenraerd Schetz and Jan Spierinck:

« I, Jan Spierinck, confess and declare with my own hand that I owe the honorable Lord Coenraerdt Schetz the sum of four hundred Flemish pounds, and this on the basis of the equal sum that I have received from him to my satisfaction. I promise to pay in full the said Lord Coenraerdt Schetz or the bearer of this present, on the fourth day of the next month of August without any delay, by pledging myself and all my property now and in the future. In the year 1565, on the 11th of June. »

You read that right: « by pledging myself. » Taken literally, the debtor pledges his person as surety to his creditor. Let us also recall that in France, imprisonment for private debts was instituted by a royal ordinance of Philip the Fair in March 1303. Apart from two periods of abolition, from 1793 to 1797 and in 1848, the imprisonment of debtors persisted in France until its abolition in 1867.

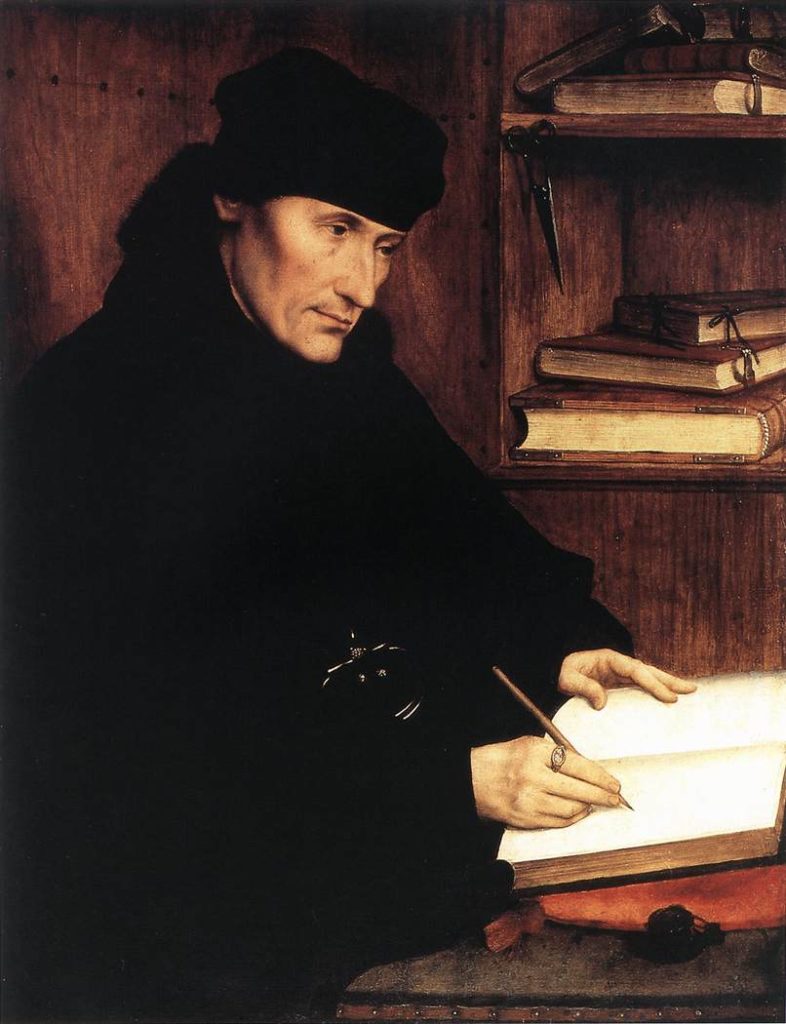

During the Renaissance, the Christian humanism of Petrarch, Erasmus, Rabelais, and Thomas More combined Socrates’ notion of justice with that of love for others, and a new principle emerged: the life of each individual is sacred and has a value immeasurably greater than any financial debt.

It is a questioning of this principle that turns Shakespeare’s comedy into a drama. Little by little, the spectator learns that Antonio’s ships have all been swept away by storms and other misfortunes. He therefore does not have the necessary means to repay his debt in time.

The Merchant of Venice must therefore accept that Shylock takes a pound of flesh from him as stipulated in the debt title he signed… a financial claim duely validated by a notary and the laws of the Venetian Republic.

To save Antonio’s life, his friends then offer the lender double the initial sum borrowed, but Shylock, driven by a sense of revenge, will not listen, angry moreover at the fact that his daughter has left his house with a young Christian merchant, taking with her a tidy sum of ducats and family jewels.

Shylock viciously responds to the Doge’s request to show mercy, saying that he is asking for nothing more… than the application of the law. He also reminds the Venetians that they are in no position to give moral lessons, because in Venice one can « buy » people:

« What judgment shall I dread, doing no wrong? You have among you many a purchased slave, Which—like your asses and your dogs and mules— You use in abject and in slavish parts. Because you bought them. Shall I say to you, “Let them be free! Marry them to your heirs! Why sweat they under burdens? Let their beds Be made as soft as yours and let their palates Be seasoned with such viands”? You will answer, “The slaves are ours.” So do I answer you. The pound of flesh which I demand of him Is dearly bought. ‘Tis mine and I will have it. If you deny me, fie upon your law— There is no force in the decrees of Venice. 105 I stand for judgment. Answer, shall I have it? » 10

To this, the impotent Doge offers no counterargument. He himself must obey the laws of the city. The only thing he has the right to do is to allow a doctor of law who has examined the case to deliver his expert opinion.

Turnaround of the situation

Here Shakespeare introduces Portia, who, disguised as a law doctor and acting in the name of a higher principle, love for humanity and good, will succeed in turning the tide. 11

Having acknowledged the validity of Shylock’s claim, she turns the tables with the kind of audacity we lack today. Regarding the claim, she notes an important detail concerning the implementation of the sanction:

« Hold on a second. There’s something else. This agreement doesn’t give you any drop of blood. The literal words are « a pound of flesh. » So take what is yours, take your pound of flesh, but if in cutting it off you shed one drop of Christian blood, your lands and goods will be confiscated by the state of Venice by the city’s laws. » 12

This is another beautiful lesson Shakespeare teaches us. How many excellent laws are worthless simply because their authors didn’t bother to specify their implementation? Do you know the laws that allow you to defend yourself against the injustices the system inflicts on you? Because if the devil is in the details, the good Lord is sometimes not far away. It’s up to you to go and find him.

Shakespeare reminds us that economics is not limited to law and mathematics. Every economic choice remains a societal choice. In reality, only « political economy » should be taught in our universities and theaters.

Presenting the science of economics and finance as an « objective » reality and not as a reality of human choices is the best proof that we are subject to propaganda.

In conclusion, let us emphasize that unlike Christopher Marlowe‘s play, The Jew of Malta (circa 1589), the main actor in Shakespeare’s play is not the evil Jew Shylock (as claimed by anti-Semites who performed distorted versions of the play during the dark periods of our history), but rather the very Catholic merchant of Venice who, as we have seen, uses the Jews for his own interests. Let us recall that in the Jewish ghetto of Venice, the Jews were only allowed to deal with finance but nothing else…

Finally, in The Merchant of Venice , Shakespeare unmasks the workings of a mad and criminal finance which knows how to use formal interpretations of law (the appearance of justice) to satisfy its greed (true injustice).

NOTES:

- Henry Farnam, Shakespeare as an economist, p. 437, Yale Publishing Association, New Haven; ↩︎

- See Sinan Guven, The Conflict Between Interest and Abrahamic Religions , HEConomist, the student newspaper; ↩︎

- All the following quotes from Shakespeare’s The Merchant of Venice are taken from the website Litcharts; ↩︎

- Act 1, Scene 3; ↩︎

- Act 1, Scene 3; ↩︎

- Act 1, Scene 3; ↩︎

- Act 1, Scene 3; ↩︎

- Salim Aydoz, Artillery Trade of the Ottoman Empire, Muslim Heritage website, Sept. 2006; ↩︎

- A case in point is the history of Haiti. See Invade Haiti, Wall Street urged, New York Times, 2022. ↩︎

- Act 4, Scene 1; ↩︎

- The principle of a « Promethean » woman intervening disguised as a man for the good of humanity will be, with the person of Leonore, at the center of Fidelio, Beethoven’s unique opera; ↩︎

- Act 4, Scene 1; ↩︎

La leçon d’économie de Shakespeare

This article in EN

par Karel Vereycken

Déjà en 1913, l’année même où une poignée de grandes banques anglo-américaines constituait la Réserve fédérale pour fixer les règles de la monnaie et du crédit, Henry Farnam 1, un économiste de l’Université de Yale, faisait remarquer que « si l’on examine les drames de Shakespeare, on remarquera qu’assez souvent, dans ses pièces, l’action tourne entièrement ou en partie autour de questions économiques ».

La comédie Le marchand de Venise (vers 1596) en est sans doute l’exemple le plus éclatant. Si l’on connaît généralement le déroulé de l’histoire, on passe assez souvent à côté du sens profond de cette pièce qui se lit à différents niveaux. L’enchaînement des faits (la petite histoire) en est un, ce qu’ils dévoilent (des principes) en est un autre.

La petite histoire

Pour rendre service à son protégé Bassanio et lui permettre d’épouser sa bien-aimée Portia, un marchand et armateur vénitien catholique du nom d’Antonio emprunte de l’argent à un prêteur juif Shylock. Ce dernier déteste Antonio car celui-ci, l’archétype même du chrétien hypocrite, le traite avec mépris. Antonio, quant à lui, déteste Shylock parce qu’il est juif et parce qu’il est un usurier : il prête avec intérêt.

Shakespeare nous fait comprendre que la prospérité de Venise repose sur la séparation et sur la détestation mutuelle entre Juifs et Chrétiens, selon son célèbre principe de « Diviser pour régner ». 2

L’oligarchie vénitienne n’a jamais manqué d’imagination pour contourner les normes qu’elle faisait appliquer à ses adversaires.

L’usure

En effet, aussi bien chez les Juifs que chez les Chrétiens, l’usure financière est condamnée et même punie. L’intérêt qu’on définit simplement comme la rémunération d’un créancier par son débiteur pour lui avoir prêté du capital, est un concept très ancien qui date probablement des Sumériens et qu’on retrouve aussi dans d’autres civilisations antiques comme les Égyptiens ou les Romains.

Or, rappelons ici que le Judaïsme, qui est la première des religions abrahamiques, interdit clairement le prêt à intérêt. On rencontre de nombreuses fois des passages qui condamnent l’intérêt dans la Torah comme le livre de l’Exode 22:25-27, le Lévitique 25:36-37 et le Deutéronome 23:20-21.

Cependant, cette interdiction ne concerne que les prêts dans la communauté juive. Dans le Deutéronome 23:20-21, il est dit que

« lorsque vous prêterez de l’argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n’exigerez pas d’intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes ».

Initialement, la même règle s’appliquait chez les Chrétiens. Ce n’est qu’à partir du premier Concile de Nicée (en 325) que le prêt à intérêt est interdit. A l’époque, de nombreuses églises sont tenues par des lignages de prêtres, tout comme les châteaux voisins sont contrôlés par des lignages de seigneurs, les deux étant souvent apparentés. Alors que sa condamnation était relativement modérée dans le Christianisme auparavant, l’intérêt devient un grave péché lourdement puni à partir des années 1200.

L’exploitation des juifs

L’Italie abrite des Juifs depuis l’Antiquité. Ils dépendent soit des papes, soit des princes, soit des républiques marchandes. Rome, la Sicile, le royaume de Naples comprennent de larges communautés et les papes engagent parfois des médecins juifs. Au XIIIe siècle, certaines villes accordent à des banquiers juifs, avec licence pontificale, le monopole du prêt sur gages.

Venise accueille les Juifs mais leur interdit de pratiquer tout autre métier que prêteur contre intérêt. Dans un premier temps, les Juifs s’enrichissent au grand jour à Venise et s’attirent les foudres du reste de la population.

Pour « protéger » les Juifs, le doge de Venise crée le premier « ghetto » (un mot vénitien), offrant, il faut le préciser, le quartier le plus insalubre de la lagune à ces Juifs qu’il déteste tout en chérissant le financement qu’ils permettent aux expéditions coloniales vénitiennes et au trafic d’esclaves que Venise la « Catholique » pratique sans complexes.

Le marchand de Venise

Voilà l’essence du système vénitien que Shakespeare démasque dans sa comédie Le marchand de Venise. 3

Ainsi, lorsqu’Antonio va solliciter auprès de Shylock un prêt de 3000 ducats pour une période de trois mois, il lui précise dans un premier temps :

« Shylock, quoique je ne prête ni n’emprunte à intérêt, cependant pour fournir aux besoins pressants d’un ami, je dérogerai à ma coutume ».

Shylock répond alors :

« Seigneur Antonio, mainte et mainte fois vous m’avez fait des reproches au Rialto sur mes prêts et mes usances. Je n’y ai jamais répondu qu’en haussant patiemment les épaules, car la patience est le caractère distinctif de notre nation. Vous m’avez appelé mécréant, chien de coupe-gorge, et vous avez craché sur ma casaque de juif, et tout cela parce que j’use à mon gré de mon propre bien. Maintenant il paraît que vous avez besoin de mon secours, c’est bon.

Vous venez à moi alors, et vous dites : ‘Shylock, nous voudrions de l’argent.’ Voilà ce que vous me dites, vous qui avez expectoré votre rhume sur ma barbe ; qui m’avez repoussé du pied, comme vous chasseriez un chien étranger venu sur le seuil de votre porte. C’est de l’argent que vous demandez ! Je devrais vous répondre, dites, ne devrais-je pas vous répondre ainsi : ‘Un chien a-t-il de l’argent ? Est-il possible qu’un roquet prête trois mille ducats ?’ Ou bien irai-je vous saluer profondément, et dans l’attitude d’un esclave, vous dire d’une voix basse et timide : ‘Mon beau monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier, vous m’avez donné des coups de pied un tel jour, et une autre fois vous m’avez appelé chien ; en reconnaissance de ces bons traitements, je vais vous prêter tant d’argent’ ? »

A quoi Antonio rétorque :

« Je suis tout prêt à t’appeler encore de même, à cracher encore sur toi, à te repousser encore de mon pied. Si tu nous prêtes cet argent, ne nous le prête pas comme à des amis, car l’amitié a-t-elle jamais exigé qu’un stérile métal produisît pour elle dans les mains d’un ami ? mais prête plutôt ici à ton ennemi. S’il manque à son engagement, tu auras meilleure grâce à exiger sa punition ».

Offusqué, Shylock répond :

« Eh ! mais voyez donc comme vous vous emportez ! Je voudrais être de vos amis, gagner votre affection, oublier les avanies que vous m’avez faites, subvenir à vos besoins présents, et ne pas exiger un denier d’usure pour mon argent, et vous ne voulez pas m’entendre ! »

Shylock, pour sortir de la détestation mutuelle propose de lui prêter (selon la règle juive et chrétienne), en ami, sans intérêt. Mais le « bon » catholique Antonio refuse de devenir ami avec le Juif. Il affirme qu’en affaires, il ne faut pas avoir d’amis, et exige qu’on lui prête en tant qu’ennemi car c’est plus facile à sanctionner en cas de non-respect du contrat.

Comme le disait Churchill, un Empire n’a pas d’amis, il n’a que des intérêts. Ce principe sera théorisé ensuite par Carl Schmidt pour devenir la règle de l’oligarchie d’aujourd’hui : pour exister, il faut un ennemi et s’il en manque, dépêchons-nous d’en inventer un !

Le double jeu des Vénitiens

Comme on le voit, Shakespeare pointe sur l’hypocrisie de ce système vénitien qui base sa prospérité sur une politique « gagnant-gagnant » non pas entre amis mais entre ennemis.

Rappelons ici que, bien qu’elle soit régulièrement en guerre contre les Turcs, Venise crée également un ghetto pour les marchands turcs et même une « fondation », c’est-à-dire une représentation commerciale fonctionnelle.

Si l’on reprochait à un ambassadeur vénitien ce commerce avec les Ottomans qui menaçaient l’Occident, celui-ci répondait : « En tant que marchands, nous ne pouvons vivre sans eux. »

Les Ottomans vendaient du blé, des épices, de la soie grège, du coton et de la cendre (pour la fabrication du verre) aux Vénitiens, tandis que Venise leur fournissait des produits finis tels que du savon, du papier, des textiles et… des armes. Bien que cela soit explicitement interdit par le pape, la France, l’Angleterre, les Pays-bas, mais surtout Venise, Gênes, et Florence vendaient des armes à feu et de la poudre à canon au Levant et aux Turcs. 4

Venise fournit de sa main gauche des canons et des ingénieurs militaires aux Turcs tout en louant à prix fort, de sa main droite, des navires aux Chrétiens voulant les combattre. A cela s’ajoute la rivalité avec Gênes qui s’était alliée à la dynastie des Paléologues mais que les Ottomans ont battue au profit des Vénitiens.

En 1452, un an avant la chute de Constantinople, l’ingénieur et fondeur hongrois Urban (ou Orban), spécialiste des grosses bombardes, se met au service des Ottomans. Ces canons confie-t-il au Sultan, sont si puissants qu’ils feraient chuter « les murs de Babylone ». On connaît la suite en 1453.

Lorsque les Francs veulent louer des navires à Venise pour partir en croisade, l’argent leur fait défaut.

Pas de souci : Venise trouve l’arrangement qui convient. Pour payer la location des navires, les Francs sont invités à faire un petit détour sur le trajet, et commencer la croisade par la libération de Constantinople que Venise veut reprendre aux Ottomans. Et ça marche ! Venise multiplie ses comptoirs et ses bases militaires à Constantinople pour étendre son empire financier et commercial.

Une livre de chair

Face à la réponse sotte et arrogante d’Antonio, Shylock pousse la logique jusqu’à l’absurde et, sur le ton de la plaisanterie, propose alors que dans l’éventualité où son débiteur ne rembourserait pas sa dette en temps et en heure, il aurait le droit de prélever sur celui-ci une livre de chair.

On peut y voir une interprétation littérale et loufoque de ce qui s’écrivait sur les « obligations » ou « reconnaissances de dette » de l’époque. Antonio, qui est convaincu que ses navires rentreront à temps à Venise pour lui fournir de quoi rembourser Shylock, accepte les conditions du contrat, presque en riant de leur caractère surréaliste.

C’est là que Shakespeare pose une question fondamentale et nous offre une belle leçon d’économie, sous la forme d’une métaphore tragique et paradoxale. Dans la plupart des civilisations de l’Antiquité, le non-remboursement d’une dette pouvait vous conduire en esclavage, vous coûter la vie ou vous envoyer en prison pour le reste de vos jours. De l’esclavage monétaire on passait ainsi à l’esclavage physique.

Plus tard, on trouve, par exemple, dans les archives des tribunaux d’Anvers le texte d’un procès en 1567 concernant une obligation entre Coenraerd Schetz et Jan Spierinck :

« Moi, Jan Spierinck, confesse et déclare de ma propre main devoir à l’honorable seigneur Coenraerdt Schetz la somme de quatre cents livres flamandes, et ce sur la base de la somme égale que j’ai reçue de lui à ma satisfaction. Je promets de payer intégralement ledit seigneur Coenraerdt Schetz ou le porteur de la présente, le quatrième jour du prochain mois d’août sans aucun retard, en engageant ma personne et tous mes biens maintenant et à l’avenir. En l’an 1565, le 11 juin ». Vous avez bien lu : « en engageant ma personne ».

Pris à la lettre, le débiteur gage sa personne en caution à son créancier. Rappelons également qu’en France la prison pour dettes privées est instituée par une ordonnance royale de Philippe Le Bel de mars 1303. En dehors de deux périodes de suppression, de 1793 à 1797 et en 1848, la contrainte par corps des débiteurs a persisté en France jusqu’à son abolition en 1867.

A la Renaissance, l’humanisme chrétien de Pétrarque, d’Erasme, de Rabelais et de Thomas More allie la notion de justice de Socrate avec celle de l’amour d’autrui, et un nouveau principe émerge : la vie de chaque individu est sacrée et a une valeur incommensurablement supérieure à tous les titres de dette financière.

C’est une remise en question de ce principe qui fait tourner la comédie de Shakespeare au drame. Petit à petit, le spectateur apprend que les navires d’Antonio ont tous été emportés par des tempêtes et d’autres déconvenues. Il ne dispose donc pas en temps et en heure des moyens nécessaires pour s’acquitter de sa dette.

Le marchand de Venise doit donc accepter que Shylock lui prenne une livre de chair comme le stipule la reconnaissance de dette qu’il a signée… un titre de dette validé par les lois de la République.

Pour sauver la vie d’Antonio, ses amis proposent alors au prêteur le double de la somme initiale empruntée, mais Shylock, animé par un sentiment de vengeance, ne veut rien entendre, fâché de surcroît du fait que sa fille est partie de sa maison avec un jeune marchand chrétien emportant une coquette somme de ducats et des bijoux de famille.

Shylock répond vicieusement au Doge qui lui demande d’être clément, qu’il ne réclame rien d’autre que l’application de la loi. Au passage il rappelle aux Vénitiens qu’ils sont mal placés pour donner des leçons de moralité, car à Venise on peut « acheter » des personnes :

« Quel jugement aurais-je à redouter, puisque je ne fais point de mal ? Vous avez chez vous un grand nombre d’esclaves que comme vos ânes, vos chiens et vos mulets, vous employez aux travaux les plus abjects et les plus vils, parce que vous les avez achetés. Irai-je vous dire : rendez-leur la liberté, faites leur épouser vos héritières ? Pourquoi suent-ils sous des fardeaux ? Donnez-leur des lits aussi doux que les vôtres. Que leur palais soit flatté par les mêmes mets que le vôtre. Vous me répondez : ces esclaves sont à nous. Je vous réponds de même : la livre de chair que j’exige de lui m’appartient : je l’ai chèrement payée, et je la veux. Si vous me refusez, honte à vos lois ! Il n’y a plus aucune force dans les décrets du sénat de Venise. — J’attends que vous me rendiez justice. Parlez : l’aurai-je ? »

A cela, le Doge impuissant n’apporte aucun contre-argument. Lui-même doit obéir aux lois de la cité. L’unique chose qu’il a le droit de faire, c’est de laisser la parole à un docteur en droit qui a examiné l’affaire, pour qu’il livre son avis d’expert.

Retournement de la situation

Ici, Shakespeare fait intervenir Portia qui, déguisée en homme de loi et agissant au nom d’un principe supérieur, l’amour pour l’humanité et le bien, prend la parole. 5

Une fois reconnue la validité de la demande de Shylock, elle retourne la situation avec le genre d’audace qui nous manque aujourd’hui. A propos de la créance, elle relève un détail important concernant la mise en œuvre de la sanction :

« Le billet ne t’accorde pas une goutte de sang : les termes sont exprès ; une livre de chair. Prends ce qui t’est dû ; prends ta livre de chair. Mais si, en la coupant, tu verses une seule goutte de sang chrétien, les lois de Venise ordonnent la confiscation de tes terres et de tes biens au profit de la république. »

C’est une autre belle leçon que nous donne Shakespeare. Combien de lois excellentes ne valent rien du simple fait que leurs auteurs n’ont pas pris la peine d’en spécifier la mise en œuvre ? Connaissez-vous les lois vous permettant de vous défendre contre les injustices que le système vous inflige ? Car si le diable est dans les détails, le bon Dieu n’est parfois pas loin. A vous d’aller le chercher.

Shakespeare nous rappelle que l’économie ne se réduit pas au droit et aux mathématiques. Tout choix économique reste un choix de société. En réalité, seule « l’économie politique » devrait être enseignée dans nos facultés et nos théâtres.

Présenter la science de l’économie et de la finance comme une réalité « objective » et non pas comme une réalité des choix humains, est la meilleure preuve que nous sommes soumis à de la propagande.

Pour conclure, soulignons que contrairement à la pièce de Christopher Marlowe, Le Juif de Malte (vers 1589), l’acteur principal de la pièce de Shakespeare n’est pas le Juif maléfique Shylock (comme le prétendaient des antisémites qui faisaient jouer des versions dénaturées de la pièce durant les périodes noires de notre histoire), mais bien le très catholique marchand de Venise qui, on l’a vu, se sert des Juifs pour son propre intérêt. Rappelons que dans le ghetto juif de Venise, les Juifs n’avaient que le droit de s’occuper de finance mais de rien d’autre…

Enfin, dans Le marchand de Venise, Shakespeare démasque le fonctionnement d’une finance folle et criminelle qui sait utiliser des interprétations formelles du droit (l’apparence de la justice) pour satisfaire sa cupidité (la véritable injustice).

NOTES:

- Henry Farnam, Shakespeare as an economist, p. 437, Yale Publishing Association, New Haven ; ↩︎

- Voir à ce propos Sinan Guven, Le conflit entre l’intérêt et les religions abrahamiques, HEConomist, le journal des étudiants ; ↩︎

- Toutes les citations qui suivent du Marchand de Venise de Shakespeare sont tirées de la version en lecture libre sur le site Atramenta. ↩︎

- Salim Aydoz, Artillery Trade of the Ottoman Empire, Muslim Heritage website, Sept. 2006 ; ↩︎

- Le principe d’une femme « prométhéenne » intervenant déguisée en homme pour le bien de l’humanité sera, avec la personne de Leonore, au centre de Fidelio, l’unique opéra de Beethoven ; ↩︎

ARTKAREL AUDIO GUIDE: How Bosch’s Ship of Fools drove the Jester out of business (Paris)

Liste:

To the audio on this website;

Read:

- With Hieronymous Bosh on the track of the Sublime;

- Comment la folie d’Erasme sauva notre civilisation (FR en ligne) + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- Le rêve d’Erasme: le Collège des Trois Langues de Louvain (FR en ligne)

- Erasmus‘ dream: the Leuven Three Language College (EN online)

- ENTRETIEN: Jan Papy: Erasme, le grec et la Renaissance des sciences (FR en ligne)

- Dirk Martens, l’imprimeur d’Erasme qui diffusa le livre de poche (FR en ligne).

- 1512-2012 : Mercator et Frisius, des cosmographes aux cosmonautes + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website).

- La nef des fous de Sébastian Brant (FR en ligne), un livre d’une grande actualité !

- Avec Jérôme Bosch sur la trace du Sublime (FR en ligne) + EN pdf.

- Joachim Patinir et l’invention du paysage en peinture (FR en ligne).

- Joachim Patinir and the invention of landscape painting (EN online)

- Exposition de Lille : ce que nous apprennent les fabuleux paysages flamands (FR en ligne).

- Portement de croix: redécouvrir Bruegel grâce au livre de Michael Gibson (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- ENTRETIEN Michael Gibson: Pour Bruegel, le monde est vaste (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio)

- Pierre Bruegel l’ancien, Pétrarque et le Triomphe de la Mort (FR en ligne) + EN online.

- A propos du film « Bruegel, le moulin et la croix » (FR en ligne).

- L’ange Bruegel et la chute du cardinal Granvelle (FR en ligne).

- Albrecht Dürer contre la mélancolie néo-platonicienne + EN pdf.

Rembrandt and the Light of Agapè

Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Don’t count on me here to tell his story in a few lines! (*1) In any case, since the romantics, all, and nearly to much has been said and written about the rediscovered Dutch master of light inelegantly thrown into darkness by the barbarians of neo-classicism.

By Karel Vereycken, June 2001.

The uneasy task that imparts me here is like that of Apelles of Cos, the Greek painter who, when challenged, painted a line evermore thinner than the abysmal line painted by his rival. In order to draw that line, tracing the horizons of the political and philosophical battles who raged that epoch will unveil new and surprising angles throwing unusual light on the genius of our painter-philosopher.

First, we will show that Rembrandt (1606-1669) was « the painter of the Thirty years War » (1618-1648), a terrible continental conflict unfolding during a major part of his life, challenging his philosophical, religious and political commitment in favor of peace and unity of mankind.

Secondly, we will inquire into the origin of that commitment and worldview. Did Rembrandt met the person and ideas of the Czech humanist Jan Amos Komensky (« Comenius ») (1592-1670), one of the organizers of the revolt of Bohemia? This militant for peace, predecessor of Leibniz in the domain of pansophia (universal wisdom), traveled regularly to the Netherlands where he settled definitively in 1656. A strong communion of ideas seems to unite the painter with the great Moravian pedagogue.

Also, isn’t it astonishing that the treaties of Westphalia, who put an end to the atrocious war, are precisely based on the notions of repentance and pardon so dear to Comenius and sublimely evoked in Rembrandt’s art?

Finally, we will dramatize the subject matter by sketching the stark contrast opposing Rembrandt’s oeuvre with that of one of the major war propagandist: (Sir) Peter Paul Rubens (1577-1640).

Rembrandt, who finished rejecting any quest for earthly glory could not but paint his work away from that of the fashion-styled Flemish courtier painter. Moreover, Rubens was in high gear mobilizing all his virtuoso energy in support of the oligarchy whose Counter Reformation crusades and Jesuitical fanaticism were engulfing the continent with gallows, fire and innocent blood.

What Rembrandt advises us for his painting also applies to his life: if you stick your head to close to the canvass, the toxic odors will sharply irritate your nose and eyes. But taking some distance will permit you to discover sublime and unforgettable beauty.

What Art?

Since the triumph of Immanuel Kant‘s modernist thesis, the Critique of the Faculty of Judgment, it has not been « politically correct » to assert that art has a political dimension. And with good reason! If art can influence the course of history and shape it through its power, it is because it is a vector of ideas! An impossibility, according to the Kantian thesis, because art is a gratuitous act, free of everything, including meaning. The ultimate freedom! You either like it or you don’t, it’s all a matter of taste.

Following in the footsteps of the German poet Friedrich Schiller, we’re here to convince you otherwise, and abolish the tyranny of taste. For us, art is an eminently political act, although the work of art has nothing in common with a mere political manifesto, and the artist can in no way be reduced to an ordinary « activist ».

His domain, that of the poet, the musician or the visual artist, is to be a guide for mankind. To enable people to identify within themselves what makes them human, i.e. to strengthen that part of their soul, of their divine creativity, which places them entirely at the zenith of their responsibility for the whole of creation.

To achieve this, and we’ll develop this here, what counts in art is the type of conception of love it communicates. By making this « universal » sensitive, sublime art makes the most elevated conception of love accessible.

Such art, which forces us think, employs enigmas, ambiguities, metaphores and ironies to give us access to the idea beyond the visible. For art that limits itself to theatricality and the beauty of form fatally sinks into erotic, romantic love, depriving man of his humanity and therefore of his revolutionary power.

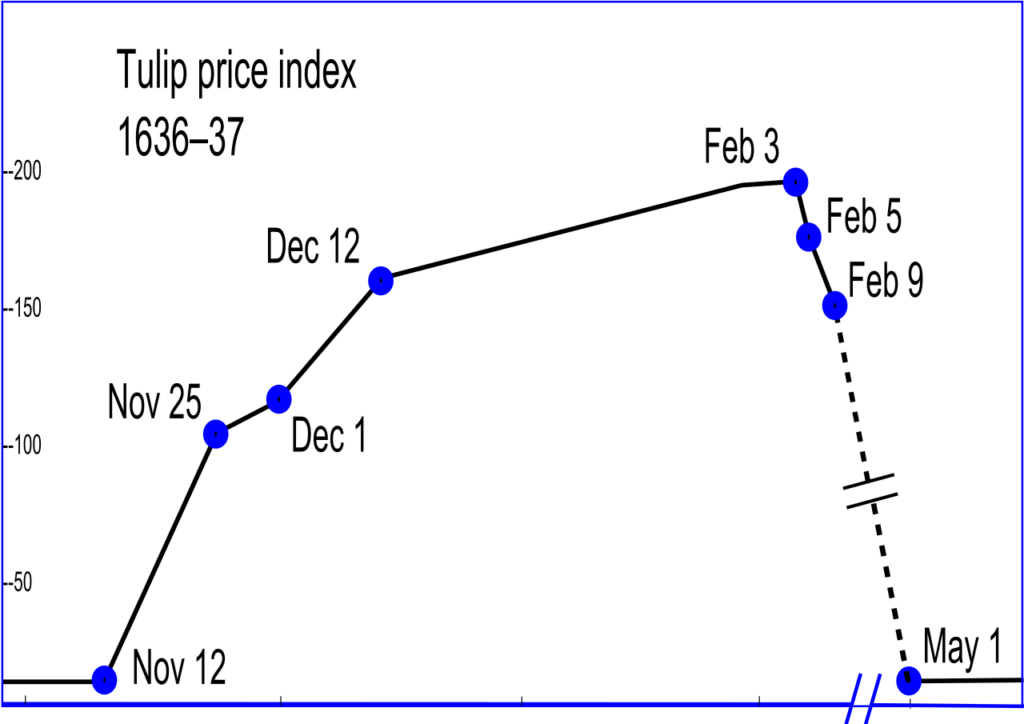

Rubens will be the ambassador of the great un-powers of his time: the glory of the empire and the magnificent financial strength of those days « new economy », the « tulip bubble ». In short, the oligarchy.

Rembrandt, in turn, will be the ambassador of the have-nots: the weak, the sick, the humiliated, the refugees; he will live in the image of the living Christ as the ambassador of humanity. It might seem strange to you to call such a man the « the painter of the thirty years war. »

Paradoxically, his historical period underscores the fact that very often mankind only wakes up and mobilizes its best resources for genius when confronted with the terrible menace of extinction. Today, when the Cheney’s, the Rumsfeld’s and the Kissinger’s want to plunge the world into a « post-Westphalian epoch », in reality a new dark age of « perpetual war », Rembrandt will be one of our powerful weapons of mass education.

Historical context and the origins of the war

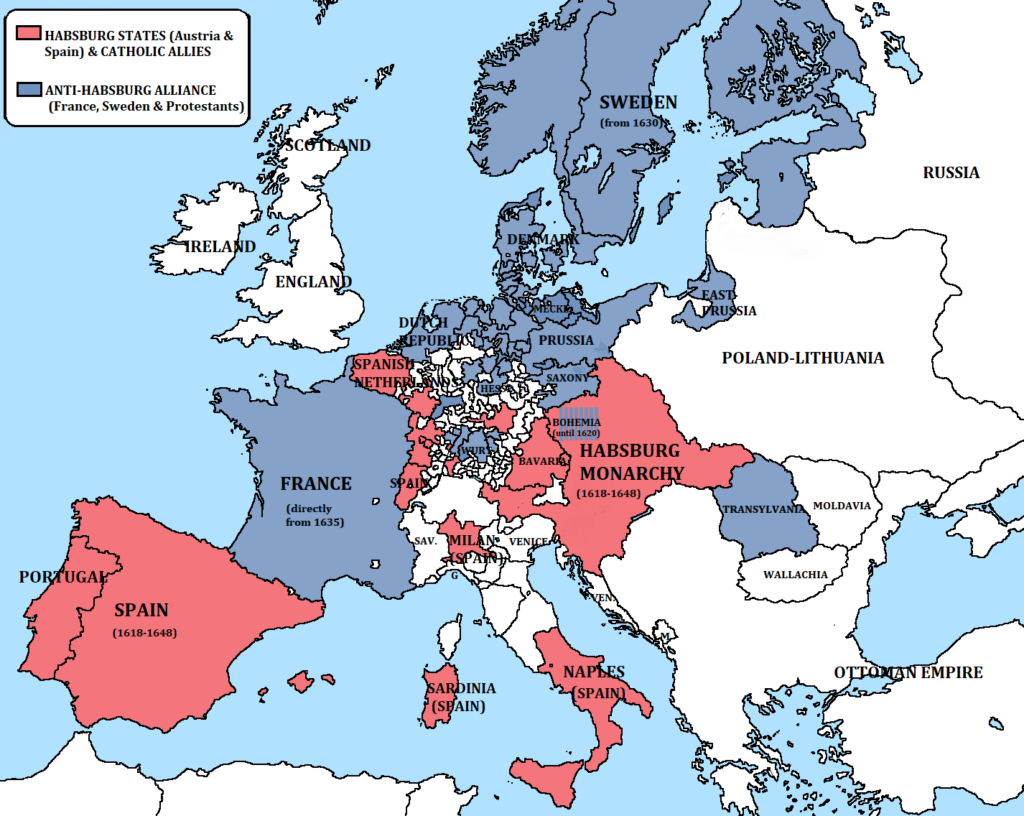

Before entering Rembrandt, it is indispensable to know what was at stake those days. The academic name « Thirty Years War » indicates only the last period of a far longer period of « religious » conflict which was taking place around the globe during the sixteenth century, mainly centered in central Europe, on the territory of today’s Germany.

While 1618 refers to the revolt of Bohemia, the 1648 peace of Westphalia defines a reality far beyond the apparent religious pretext: the utter ruin of the utopian imperial dream of Habsburg and the birth of modern Europe composed of nation-states (*2)

On the reasons for « religious » warfare, let us look at the first half of the sixteenth century. At the eighteen years long Council of Trent (1545-1563), the Roman Catholic Church discarded stubbornly all the wise advise given earlier to avoid all conflict by one of its most ardent, but most critical supporters: Erasmus of Rotterdam.

As Erasmus forewarned, by choosing as main adversary the radical anti-semite demagogue Martin Luther, the church degraded itself to sterile and intolerant dogmatism, opening each day new highways for « the Reformation ».

The religious power-sharing of the « Peace of Augsburg » of 1555, between Rome and the protestant princes, temporarily calmed down the situation, but the ambiguous terms of that treaty incorporated all the germs of the new conflicts to come. Note that « freedom of religion » meant above all « freedom of possession ». The « peace » solely applied to Catholics and Lutherans, authorizing both to possess churches and territories, while ostracizing all the others, very often abusively labeled « Calvinists ».

Playing diabolically on internal divisions, some evil Jesuits of those days set up Calvinists and Lutherans to combat each other bitterly, by claiming, for example in Germany, that Calvinism was illegal since not explicitly mentioned in the treaty. Furthermore, the citizen obtained no real freedom of religion; he was simply authorized to leave the country or adopt the confessions of his respective lord or prince, which in turn could freely choose.

As a result of a general climate of suspicion, the protestant princes created in 1608 the « Evangelical Union » under the direction of the palatine elector Frederic V. Their eyes and hopes were turned on King Henri IV‘s France, where the Edit of Nantes and other treaties had ended a far long era of religious wars. After Henry IV‘s assassination in 1610, the Evangelical Union forged an alliance with Sweden and England.

The answer of the Catholic side, was the formation in 1609 of a « Holy League » allied with Habsburg’s Spain by Maximilian of Bavaria. Beyond all the religious and political labels, a real war party is created on both sides and the heavy clouds carrying the coming tempest threw their menacing shadows on a sharply divided Europe.

1618: The Revolt of Bohemia

Hence, after the never-ending revolt of the Netherlands, the very idea of an insurrection of Bohemia drove the Habsburgs (and the slave trading Fugger and Welser banking empires controlling them) into total hysteria, since they felt the heath on their plans. If Bohemia would become « a new, but larger Holland », then many other nations, such as Poland, could join the Reformation camp and destabilize the imperial geopolitical power balance forever.

As from 1576, the crown of Bohemia was in the hands of the Catholic Rudolphe II, Holy Roman Emperor. Despite a far-fetched passion for esotericism, Rudolphe II will be the protector of astronomers Tycho Brahe and Johannes Kepler in Prague.

In 1609, the Protestants of Bohemia obtain from him a « Letter of Majesty » offering them certain rights in terms of religion. After his death in 1612, his brother Matthias, Holy Roman Emperor, became his successor and left the direction of the country to cardinal Melchior Klesl, a radical Counter Reformation militant refusing any application of the « letter of majesty ».

This set the conditions for the famous « defenestration of Prague », when two representatives of the imperial power were thrown out of the window and fall on a manure heap, at the end of hot diplomatic negotiations. That highly symbolical act was in reality the first signal for a general uprising, and following the early death of Matthias, the rebels made Frederic V their sovereign instead of accepting Habsburg’s choice.

Charles Zerotina, a protestant nobleman and Comenius, (see box below), a Moravian reverend and respected community leader, masterminded that revolt. Frederic V, for example was crowned in 1619 by Jan Cyrill, who was Zerotina’s confessor, and whose daughter will become Comenius wife.

The insurgents were defeated at the battle of White Mountain, close to Prague, in 1620 by a Catholic coalition, composed of Spanish troops pulled out of Flanders together with Maximilian’s Bavarians. On the scene: French philosopher René Descartes, who paid his own trip and who was part of the war coalition and joined in entering defeated Prague in search for Kepler’s astronomical instruments… (*3)

An arrest warrant immediately targeted Comenius, who escaped with Zerotina from bloody repression. Protestantism was forbidden and the Czech language replaced by German.

Most resistance leaders were arrested and 27 beheaded in public. Their heads were put up on pins and shown on the roof of Prague’s Saint-Charles bridge.

One of them was the famous Jan Jessenius, head of the University of Prague who performed one of Europe’s early public anatomical dissections in 1600 and was a close friend of Tycho Brahe. To warn those who used their speech to encourage « heresy », his tongue was pulled out before he was beheaded, quartered and impaled.

Thirty thousand people went into exile while Frederic V and his court took refuge in Den Haag in the Netherlands. There, but years before, Comenius had a personal encouter with the future « Winterkönig » and his wife Elisabeth Stuart, on their way back from their wedding in England for which Shakespeare had arranged a representation of « The Tempest ».

A World War

1618 marked the outbreak of an all-out war across Europe, provoked by the imperial drive of Habsburg to reunify all of the continent behind one unique emperor and one single religion.

As of 1625, aided by French and English financial facilities, Christian IV of Denmark and Gustave Adolphus of Sweden intervened on the northern flank against Habsburg descending from the north as far as up till Munich.

Then, France opened another flank on the western front in 1635. Catholic cardinal Richelieu, who defeated the Huguenots at LaRochelle in 1628 (since he « fought their political rights but not their religious ones », will heavily aid the Protestant camp. His fears were that,

« if the protestant party is completely in shambles, the offensive of the house of Austria will come down on France ».

The famous etchings of the Lorraine engraver Jacques Callot, « Misery and calamities of war » of 1633, give an idea how this savage war swept Europe with its cortège of misery, famine, epidemics and desolation.

The estimated population loss on the territory of present day Germany indicates a downturn from 15 to less than 10 million. Hundreds of cities were turned back into simple villages and thousands of communities simply disappeared from the map.

War affected all the colonies of those powers involved in the conflict. Dutch and English pirates would sink any Spanish or Portuguese ships encountered at the other edge of the Earth’s curve. For Spain, loyal pillar of Habsburg, 250 million ducats were spent for the war effort (between 1568 and 1654), despite the state bankruptcy of 1575. That amount represents more than the double of the revenue from the loot of the new world (gold, spices, slaves, etc.) which scarcely amounted only to 121 million ducats…

Rembrandt and Comenius

That the young Rembrandt was totally heckled by the situation of general war which was shaking up Europe is easily visible in the early self-portrait of Nuremberg.

Here he portrays himself divided between two choices. One shoulder reveals the gorget, a piece of armor that invokes the patriotic call for serving the nation calling on every young Dutchman of his generation in age of serving the military, especially after the surprise attack of the Spanish troops on Amersfoort of august 1629.

The other shoulder is nonchalantly caressed by a « liefdelok », the French « cadenette » or lovelock exhibited by amorous adolescents. What to choose? Love the nation, or the beloved?

More and more irritated by the ambitions of Constantijn Huygens, the powerful secretary of the stadholder which got him well-paid orders for the government and made him move from Leiden to Amsterdam, Rembrandt’s thinking and activity gets ever more concentrated and powerful.

Ten years later, the dying away of his wife Saskia in 1642, year of the « Night watch », plunges the painter into a deep personnal existential crisis. Gone, the self-portraits where he paints himself as an Italian courtier, with a glove in one hand carrying a heavy golden chain around his neck fronting for his social status and competing with the court. Suddenly he seems to realize that the totality of the world’s gold will never buy back the lost lives of those once loved.

When interrogated on the matter, Rembrandt would bluntly state he didn’t need to go to Italy, as the tradition used to be, since everything Italy ever produced came to him anyway as it was available in one form or another on the Amsterdam art market. But traveler he was, as drawings of the gates of London indicate, done in the early forties, maybe the year Comenius crossed the channel?

In 1644, the neo-Platonist rabbi and teacher of Spinoza, Menasseh Ben Israel, for which Rembrandt illustrated books, received a letter from Comenius agent John Dury, chaplain of Mary Princess of Orange, starting a discussion on the reintegration of the Jews in England, and Menasseh finally went for negotiations to meet Cromwell in 1655.

The Nightly Conspiracy

Although some timid hypothesis’ exists concerning Comenius‘ influence on Rembrandt, a rigorous historian’s research could certainly bring more light on this matter.

Although Rembrandt’s worldview evolved in an environment of the Mennonite community, peace-loving Anabaptists miles away from any political commitment, Rembrandt’s passion for the « cause of Bohemia » seems particularly striking in « The nightly conspiracy of Claudius Civilus at the Schakerbos ».

The large painting figured as one in a series planned to decorate the new Amsterdam city hall to celebrate the revolt of the Batavians against the Romans. Starting from historical elements of Tacitus, the story had been cooked up to warm up Dutch patriotism since the reference to Spanish tyranny was clear to all. For reasons unknown today, Rembrandt’s painting was taken down after a couple of months. To mock the cowardice of the ruling elites, Rembrandt seems to have transposed the historical scene into his present timeframe.

One Swedish historian thinks that the leader of the conspiracy here is not Claudius Civilis (the Batavian general who lost an eye in battle), but another general who equally lost an eye in battle and which was non-other than the Hussite general Jan Zizka! (*4).

Remember that Comenius and the revolt of Bohemia strongly identified with John Huss. Looking closely makes you discover that Rembrandt’s Claudius Civilis is indeed dressed up in central European costume. From left to right one sees first a Dutch patrician. Is this a portrait of the then rising republican Jan De Wit?

Next, one sees a monk, without weapons, who poses his hand on Civilus’ arm in a conspiratorial gesture. Is this Comenius resistance movement, the Unity of the Brethren?

According to the historians, the two chalices, one wide, the other narrow, could signify the « Eucharist under the two species », namely that bread and wine be shared with all, which happened to be one of the demands of the Jan Hus tradition.

One also can identify a Jew or rabbi taking place in the conspiracy. Looks pretty weird for a simple Batavian conspiracy! That the establishment was unhappy to see their hero painted as an ugly Cyclops seems probable.

But to be challenged in their flight forward into pompous fantasy in stead of taking up the urgent tasks of their time was another one.

King of Swedish Steel, Louis De Geer

Comenius arrives in Amsterdam on invitation of the de Geer family in 1656, the year of Rembrandt’s bankruptcy (*5).

Louis de Geer, alias « the Steel King » and his son Laurent were the life-long protectors of Comenius for whom they paid the funeral and even build a chapel in the city of Naarden, some miles outside Amsterdam.

Originally from Luik (Liège) in today’s Belgium, that uncompromising Calvinist family settled in Amsterdam. It was the de Geer family who led the foundations of Sweden’s industrial flowering of iron, steel and copper . To do this, de Geer brought three hundred families of Walloon steelworkers to Sweden, and for whom he build hospitals, schools, housing projects and commercial facilities.

De Geer also financed the scottish preacher John Dury and the « intelligencer » Samuel Hartlib, two active friends of Comenius in England. At war with the Royal Society and Francis Bacon, they wanted to render scientific knowledge available to all of the population.

John Milton’s treatise On Education was dedicated to the same Samuel Hartlib. Louis de Geer and Sweden’s prime Minister Johan Skytte, realized Comenius education projects were the best of all possible investment to foster the physical economy. His educational reforms created a labor force of such an exceptional quality and astonishing productivity, that they warmly invited him to Sweden and asked him to reform the nation’s educational system.

That relationship of Comenius with the de Geer family leads us to Rembrandt, since Louis de Geer’s sister, Marghareta, and her husband Jacob Trip, one of the major shareholders of the Swedish copper mines, had their portrait done by Rembrandt, offering him a well paid order during very difficult years.

The City of Amsterdam allotted Comenius a yearly pension, encouraged him to publish his complete works on pedagogy and offered him the keys of the city library. Comenius brought over his family and assistants and installed a library and a printing shop behind the Westerkerk where Rembrandt will be buried.

Comenius, when going every day from his house to his printing shop crossed the street where Rembrandt lived his last days. Since early this century, Czech curators got convinced that Rembrandt’s Portrait of an old man at the Uffizi Gallery in Florence, is in reality a portrait of Comenius (*6).

True or not, one has to realize that Rembrandt demanded to each of his models to sit each day for four hours over a period of three months to paint their portrait, a thing maybe not so evident for the aging Comenius.

But what is known with certainty is the fact that one of Rembrandt’s pupils, Juriaen Ovens, painted Comenius portrait during that period.

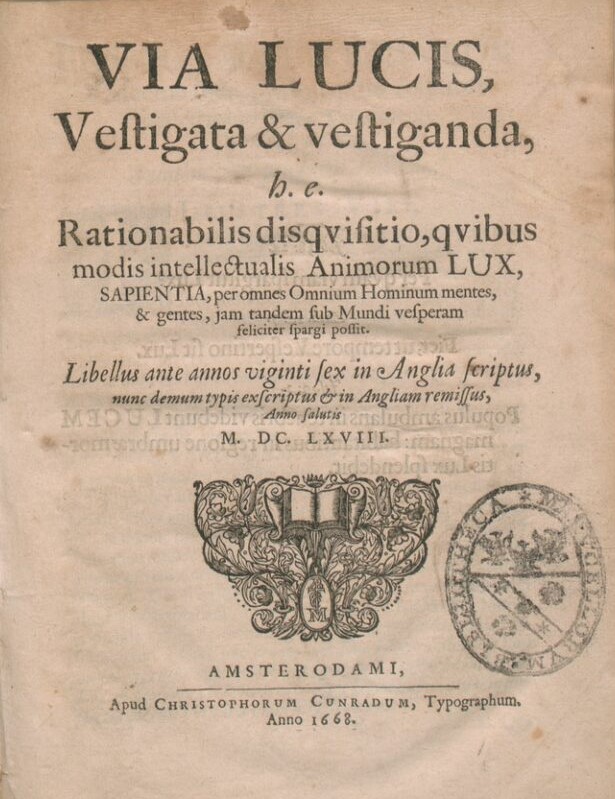

The Peace of Westphalia and the « Via Lucis »

Although Bohemia did not gain its long-desired independence at the peace of Westphalia, one cannot underestimate Comenius influence on the negotiations leading to the establishment of the peace-treaty. His work, Cesta Pokoje (Road to peace) of 1630, written in Czech is described as,

« an ethical-religious writing in which love, faith and mutual comprehension are established as the single ethical foundations of a possible peace ».

From 1641 to 1642, right before the start of the first peace negotiations, Comenius wrote the Via Lucis (The path of light), which could have been used as a guiding memorandum for the negotiators.

At the question if this Via Lucis was a millenarist mystical vision, as has been often pretended, we can consider the following.

Asked what could be hoped for and when a major change could take place, Comenius answered that the hope would come with the arrival of a time where the Gospel of the Kingdom would be preached all over the world and universal peace established.

That change could arise as the result of the emergence of a light to which will turn not only the Christian, but all the people of the world.

That light will come, « from the combination of the lanterns of human conscience, of a rational consideration of the works of God or of nature, and from the law or divine will ».

For him, « human enterprise can, through prayer and considerations of pious men imagine the possible ways to unite these rays of light, to irradiate them on the entirety of the human species and to spill similar thoughts in the minds of others » (*7).

One identifies exactly that concept in an etching of Rembrandt that Goethe awkwardly used by having it copied as frontispiece for his Faust in 1790 (*8).

The subject here is not at all a man going along to get along with the devil, but light (mirror of Christ) enlightening the life and the mind of the mortals. Way before Voltaire and opposed to the Venetian illuminati, Comenius and Rembrandt made own the metaphor of light.

To get an even more precise idea of Comenius demands for peace, one can read another memorandum called Angelus Pacis (The peace-angel),

« send to the English and Dutch peace Ambassadors at Breda, a writing designated to be sent afterwards to all the Christians of Europe and then to all the nations of the world in order to stop them, that they cease fighting each other ».

Comenius first remarks laconically that England and Holland are morally so degraded that they even don’t need some spiritual difference as a pretext, but fight each other for purely material possessions! As a way out, he proposes a new friendship:

« But how do you conceive that new friendship (or rather reestablishment of your friendship)? Will it be not by the general pardon that you will allow each other? The wise men have always seen the oblivion of received injuries as the surest road leading to peace. Touching too rudely the wounds, is to revivify the pains and to furnish the wounds an occasion for irritation.

« When this is true, it would be to be wished that the river Aa, whose tranquil waters irrigate Breda, would turn for this hour into the river Lethe of which the poets tell us that whoever drinks their water forgets everything of the past.

« The one who is guilty of trouble, God will find him, even when men, for love of peace, spare him. That the just one starts accusing himself; that means that the one whose conscience accuses him of having broken the friendship and witnessed enmity, should, according to justice, be the first one and the most ardent to reestablish friendship. If the offended party neglects that duty of justice, it will be the honor of the offended party to assume that honorable role, according to the word of the philosopher. » (*9)

COMENIUS: TEACH EVERYTHING TO ALL AND EVERYONE

Jan Amos Komensky (« Comenius ») (1592-1670) was above all a militant teacher, practicing « the universal art of teaching everything to everybody » (pan-sophia) and reckless source of inspiring enthusiasm.

One year after his death in 1670, Leibniz wrote of him: « time will come, Comenius, that honors will be offered to your works, to your hopes and even to the objects of your desires ».

In some domains, indeed, Comenius was Leibniz‘s precursor. First, he fought the fossilization of thought resulting from the dominant Aristotelianism: « Little time after that unification between Christ and Aristotle, the church fell into a pitiable state and became filled with the uproar of theological dispute ».

Strong defender of the free will that he didn’t see entirely in contradiction with an Augustinianconcept of predestination, he felt closer to John Huss than to Calvin, while generally labeled a « Calvinist » by historians.

In 1608, Comenius enters the Latin School of Prérov (Moravia), a school reorganized at the demand of Charles Zerotina on the model of the Calvinist school of Sankt-Gall in Switzerland. Zerotina was one of the key figures of the Bohemian nobility, promoter of the Church of Unity of Brethren, organizer of popular education and key leader of the international anti-Habsburg resistance. For example, in 1589 he lends a considerable amount of money to the French King Henri IV, which he meets in Rouen, France, in 1593 in support of ending the religious wars with the the Spanish.

Henri IV’s conversion to Catholicism (« Paris is worth a mass ») ruined Zerotina’s hope to reproach the Unity of Brethren with the French Huguenots. Befriended with Theodore de Bèze, which he met regularly when studying in Basel and Geneva, Zerotina sent Comenius to study at the Herborn University in Nassau. That University was founded in 1584 by Louis of Nassau, brother of William the Silent, the leader of the revolt of the Netherlands against Habsburg’s Spain. Louis of Nassau, a key international coordinator of the revolt was in permanent contact with the humanist Huguenot leader Gaspard de Coligny in France and with Walsingham, the chancellor of England’s Queen Elisabeth Ist.

Together with Zerotina, Comenius unleashed the revolt of Bohemia of 1618. After spending some time with the guerrilla forces for which he drew a map of Moravia, Comenius went into exile, as bishop of his church, the « Unity Brethren of Bohemia ».

Till his death, he was the soul of the Bohemian resistance, the gray eminence of the Diaspora and the guardian that prevented the Czech language from disappearing, since it was replaced by German in Bohemia. Since wars are only possible if large parts of the population remain uneducated, for Comenius education became the leading edge to fight for Peace.

Opposed to the Jesuit educators who consolidated their own power by education the elites only, Comenius, starting from his conviction that every individual is made in the living image of God, elaborated with great passion a very high level curriculum, which he wanted accessible to all, as he develops this in his « The Great Didactic » (1638).

Following the advice of Erasmus and Vivès, Comenius abolishes corporal punishment and decides to bring boys and girls in the same class. With him, a school needs to be available in every village, free of cost and open to everybody.

Breaking the division between intellectual and manual work, the schools were part-time technical workshops, anticipating France’s Ecole Polytechnique and the Arts et Metiers (technical school to perfect working people), completely oriented towards the joy of discovery. Leibniz idea of academies originated in Comenius’ schools and societies of friends.

For him, as for Leibniz, the body of physics couldn’t walk without the legs of metaphysics. Integrating that transcendence, he strongly rejected the very idea that nature was reducible to a mere aggregate defined by formal laws, and he adamantly lambasted Bacon, Galileo and Descartes for doing so. In stead, nature has to be looked to as a dynamic process defined by the becoming. That becoming is not repetitive, but permanent progression and potentialization: nature has a quality of development, tending towards self-accomplishment and harmony.

He was severely attacked by Descartes’ « Judgment of the Pansophical works » and mocked by Voltaire, who made him appear as Candide‘s naive philosophy teacher « Pangloss ».

Founder of modern pedagogy, he realized children are beings of affection, before becoming beings of reason. Up till those days, ignorant children were often seen as possessed by the devil, a devil which had to be beaten out of them. The French cardinal Pierre de Bérulle, founder of the Oratorians, reflected that mindset when he wrote that « infancy is the most vile and abject state of man’s nature after that of death ».

To make knowledge accessible to all, Comenius revolutionized the dogmas of that educational approach. In well-ordered classrooms, beautifully decorated with maps, classes would last only one hour covering all the domains one fiends in an engraving of Comenius: theology, manual works, music, astronomy, geometry, botany, printing, construction, painting and sculpture.

Comenius taught Latin, but was strongly convinced that every pupil had to master first his mother tongue. That was a total revolution, since up till then, Latin was taught in Latin, and to bad for those who didn’t understand already !

He also will also re-introduce illustrated textbooks (« The sensible world in images »)(1653), which had been stupidly banned from schools to « not invite the senses to disturb the intellect ». For Comenius, images have the same role as a telescope, displacing the field of perception beyond immediate limits.

His ideas, and especially the rapid successes of schools adopting his pedagogy attracted all of Europe and beyond. In 1642, Comenius was hired by Johan Skytte, the influential chancellor of the University of Uppsala, to reorganize the Swedish education system according to his principles. Skytte, an erudite Platonist inspired by Erasmus, will be Gustaphe Adolph’s preceptor and his son Bengt Skytte will be an influential teacher of Leibniz.

Before that job, Comenius discarded a similar offer originating from Richelieu of France and the offer that came from John Winthrop Junior from the United States who offered Comenius to preside Harvard University, newly founded in the Massachussetts Bay Colony of America.

Rembrandt and Forgiveness

To express in art that precise moment where love gives birth to pardon and repentance will be precisely one of Rembrandt’s favorite subjects. The fact that he choose the name Titus for his son, after the roman emperor who supposedly had showed great clemency toward the early Christians, demonstrates that point. But Titus was also the name of a bishop of Creta who was a close collaborator of Apostle Paul.

Rembrandt was fascinated by the figure of Saint-Paul, who used to be after all a roman officer who, through his conversion, showed the possible transformation of each individual for the better, capable of becoming a militant for the good.

Rembrandt’s self-portrait of the Rijksmuseum, with the famous « ghost-image » of a badly lit dagger nearly planted his breast supposedly represent him as Saint-Paul, traditionally represented defending Christian faith with the scripture in one hand and the sword in the other.

The bible in the armored hand do appear in that painting, but the sword here seems more as a dagger, suggesting an eventual reference to the name given by Erasmus to his Christian’s manual, the « Enchiridion » after the Greek word egkheiridion (dagger).

The Prodigal Son

In one of Rembrandt’s late works, the « Return of the prodigal son », despite the fact that the work was completed by a pupil, we see how profoundly he dealt with precisely that subject. The expressiveness of the figures is amplified by the nearly life-size representation on the wide canvas (262 x 205 cm).

The father’s eyes, plunged in interior vision, look yonder the small passage by which the son hasarrived, as doubting of the happiness that overwhelms him, since his son « who was dead », « came back to life ».

The son, who installs his convicts head on the father’s abdomen, engages in the act of total repentance. The naked foot who leaves behind the rotten shoe, communicates in a metaphorical way that sinners deed of repentance, offering what he has inside. The father embraces his son by putting his pardoning hands on his shoulders, while the jealous brothers stand by wondering and enraged why so much love is given to the son « who had spoiled the fathers good with prostitutes ».

Three observations indicate Comenius person and thought might have inspired this work.

First, according to all available portraits, the face of the father shows heavy resemblance with the treats of Comenius himself, a well known militant for peace based on repentance and pardon which Rembrandt probably met frequently during that period.

Second, and after a second look, the son doesn’t look European at all, but actually Negroid, which would add to the painting some critical thoughts on the widely practiced slavery of the European powers of those days.

To conclude, one could interpret the parable of the prodigal son in a much larger sense: is this not man itself, son of God, who returns to his father after having wandered on the roads of sin? Comenius, after a moment of nearly total desperation uses that same image in his book The labyrinth of the world and the paradise of the hearth (1623).

Similar to the image employed by the Dutch painter Hieronymous Bosch, in his « ambulant salesman », man gets lost in the multiplicity of the world that leads him to self-destruction, but after a crisis decides to regain divine unity.

In order to add still another dimension to the discussion on the quality of love involved in art, it is useful to contrast our master with the works of the most talented belonging to the tradition of his detractors: Peter-Paul Rubens.

Rembrandt, Rubens and other Philistines

But before investigating Rubens, it is appropriate to consider the following. Despite the fact that Rembrandt came out of the immense intellectual ferment of the late sixteenth century University of Leiden, one of the cradle’s of humanism, one cannot escape the fact that his lashing career would have infatuated many.

Remember, Constantijn Huygens « discovered Rembrandt » in 1629, while still a young millers son running a small boutique with Jan Lievens, asking them to come to Amsterdam and work for the government. (*10).

Rembrandt’s « patron » nevertheless would write without blushing in his diary Mijn Jeugd (my youth) that Peter Paul Rubens, the Flemish baroque painter was « one of the seven marvels of the world ».

Rubens was, before everything else, the talented standard bearer of the « enemy » Counterreformation and its Jesuits army, whose admiration made Rembrandt totally uncomfortable. How could this virtuoso painter be seen as the brightest star on the firmament of painting? According to some, Huygens was looking for « a Dutch Rubens », capable of making shine the « elites » of the nation.

Rembrandt at one point got so irritated with Huygens’ shortsightedness that he

offered him a large painting called Samson blinded by the Philistines. The work, a pastiche of the violent style, painted « à la Rubens », shows roman soldiers gouging out Samson’s eye with a dagger. Did Rembrandt suggest that his Republic (the strong giant) and its representatives were blinded by their own philistinism?

When a little Page becomes a great Leporello

Rembrandt perfectly translates the feeling of revulsion any honest Dutch patriot would have felt in front of Rubens. Had the Dutch elites already forgotten that Peter Paul’s father, Jan Rubens, once a Calvinist city councilor of Antwerp close to the leadership of the revolt of the Netherlands, had severely damaged the integrity of the father of the fatherland by engaging in an extra-conjugal relationship with Anna of Saxen, the unstable spouse of William the Silent?

Humiliated, but with courage and determination, Rubens mother fought as a lioness to free her husband from an uncertain jail. Her son Peter Paul, could not but become the calculated instrument of vengeance against the protestants and an indispensable tool to do away the blame hanging over the family. Hence, at the age of twelve, Peter Paul was sent to the special college of Romualdus Verdonck, a private school specifically designed to train the shock troops of the Counterreformation.

From there on, Rubens becomes a pageboy at the little court of Marguerite de Ligne, countess de Lalaing at Oudenaarde, whose descendants still form the Royal blood of today’s Belgium. As a kid, Rubens copied the biblical images of the woodprints of Holbein and the Swiss engraver Tobias Stimmer. After two waves of iconoclasm (1566 and 1581), the Counterreformation was very eager to recruit image-makers of all kinds, but under strict regulations specified by the final session of the Council of Trent in 1563. (*12).

After a short training by Abraham van Noort, Rubens career was boosted by his entering of the workshop of Otto van Veen. Born in Leiden in 1556 and trained by the Jesuits, « Venius » was the pupil of the master-courtier Federico Zuccari in Rome. Zuccari was the court painter of Habsburg’s Philippe II of Spain and the founder of the « Accademia di San Luca ». Traveling from court to court, Venius succeeded in getting the favors of Alexander Farnèse, the malign Spanish governor in charge of occupying Flanders.

Farnèse, who actually organized the successful assassination of the father of the Netherlands, the erasmian humanist William the Silent in 1584, nominated Venius as his court painter and as engineer of the Royal armies.

Furthermore, Venius will be the man who opened Rubens mind on Antiquity and together they will read and comment classical authors in Latin. Especially, he will show Rubens that an artist, if he wants to attain glory during his lifetime, must appeal a little bit to his talent and a very much to the powerful.

In Italia

In may 1600, Rubens rides his horse to Venice. In June, during Carnival he encounters the Duke of Mantua, Vincent of Gonzague, who is the cousin of archduke Albert who is ruling then Flanders with Isabella since 1598.

The duke of Mantua, the oligarchic type Mozart portrays in his « Don Giovanni » and Verdi explicitly in « Rigoletto », was very fond at the idea to add a « fiamminghi » to his stable.

The court of Mantua, in a competition of magnificence with other courts, notably those of Milan, Florence or Ferrare, employed once the painter Mantegna, the architect Leon Battista Alberti and the codifier of courtly manners Baldassare Castiglione. At the times of Rubens, the court paid the living of poet Torquato Tasso and the composer Monteverdi which wrote in Mantua his « Orpheus » and « Ariane » in 1601.

Galileo was also one of the guests for a short period in 1606. But especially, the Duke had in his possession one of the largest collections of works of art of that period, and his agents in Italy and all over the world were in charge of identifying new works worth becoming part of the collection.

An inventory of 1629 lists three Titian’s, two Raphael’s, one Veronese, one Tintoretto, eleven Giulio Romano’s, three Mantegna’s, two Corregia’s and one Andrea del Sarto amidst others. Similar to Giulio Romano who became the mere instrument of the « scourge of the princes » Pietro Aretino, our Flemish painter became just another Leporello, an obligingly « valet » enslaved by the Duke.

When we look to his self-portrait with his Circle of friends in Mantua, we see a fearful man, who « became somebody » because surrounded by « people who made it » and recognized by the powerful.

In Espagna

Immediately the Duke gave Rubens a truly Herculean task: transport a quite sophisticated present to Philippe III and his prime minister the Duke of Lerma from Mantua to Madrid. On top of a little chariot specially designed for hunting and several boxes of perfume, the core of the present consisted of not less then forty copies of the best paintings of the Duke’s private collection, notably some Raphael‘s and Titians. On top, Rubens’ mission was « to paint the fanciest women of Spain » during his trip. While his patron in Mantua whines for his return, Rubens will deploy his seductive capabilities at the Spanish court which looked far more promising to his career.

Back in Italy, his immediate going to Rome seems an opportune move, since in these days Barocci was held for to old, Guido Reni for to young. Also, Annibale Carracci appeared out of order since suffering from melancholic apoplexies while Caravagio, accused of murder, was hiding on the properties of his patrons, the Colonna’s.

But essentially, Rubens goes to the holy city because he’s enthusiastically promoted there by the Genovese cardinal Giacoma Serra, very impressed by the « splendid portraits » of women Rubens painted for the Spinola-Doria dynasty in Genoa.

Nevertheless, hearing about the imminent death of his mother, Rubens rushes to Antwerp, and after much a hesitation settles his workshop there, far at a distance from the centers of power, but close to the fabulous privileges he obtains from the Spanish regents over the Netherlands, Albrecht and Isabella.

In Antwerpia

These advantages were such that conspiracy-theorist see them as sufficient proof that there was a blueprint to kill the soul of the Erasmian spirit in Christian painting in the region.

First, Rubens will receive 500 guilders per year without any obligation concerning his artistic output except the double portrait of the rulers, any supplementary order necessitating separate payment.

Next, Rubens obtains a status permitting him to bypass the regulations and obligations of the Saint-Luc painters guild, particularly the rule that limits the number of pupils and the amount of their salary. And since a lot is never enough, Rubens obtains a tax-exemption status in Antwerp! As a real patrician he orders the building of his palace.

Broken down long time ago, and for whatever reasons, one has to observe that it was during the times of Flemish collaboration with Hitler’s Germany (from 1938 to 1946) that his Genovese modeled resort, temporarily recreated in 1910 for the Universal Exposition in Brussels, will be entirely rebuild after the engravings of Jacobus Harrewijn of 1692, decorated as the original and the interior filled with fitting old furniture (*14).