Étiquette : Corée

La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations

Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.

Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.

Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie

Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.

Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.

En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.

Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).

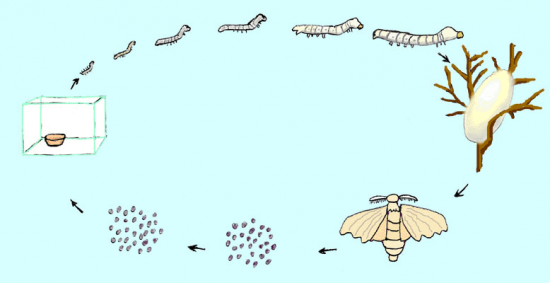

La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.

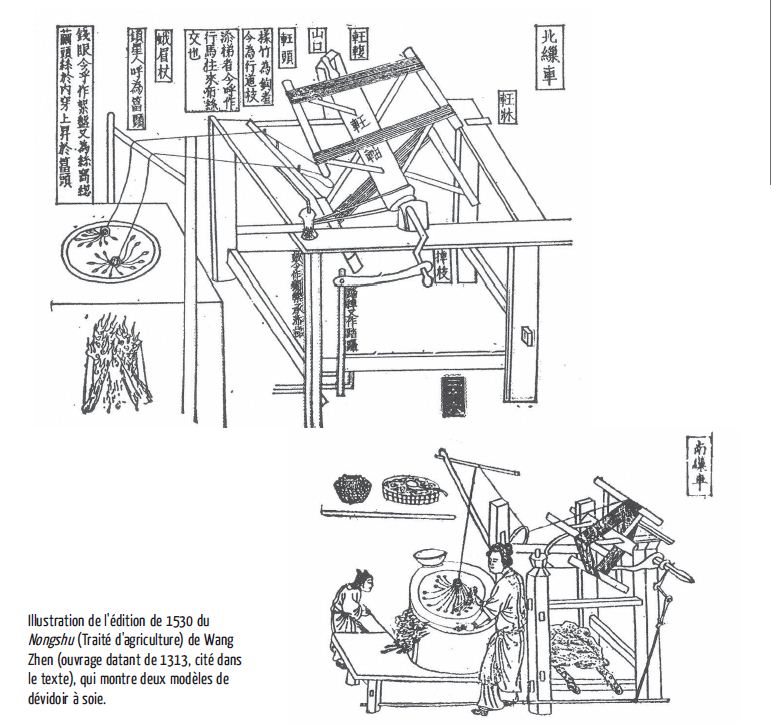

Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.

Le début du commerce de la soie

Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.

Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.

Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.

Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.

Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.

A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.

Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.

La soie arrive en Europe

L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.

Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.

Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.

Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).

Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.

Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.

Brassage culturel

Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.

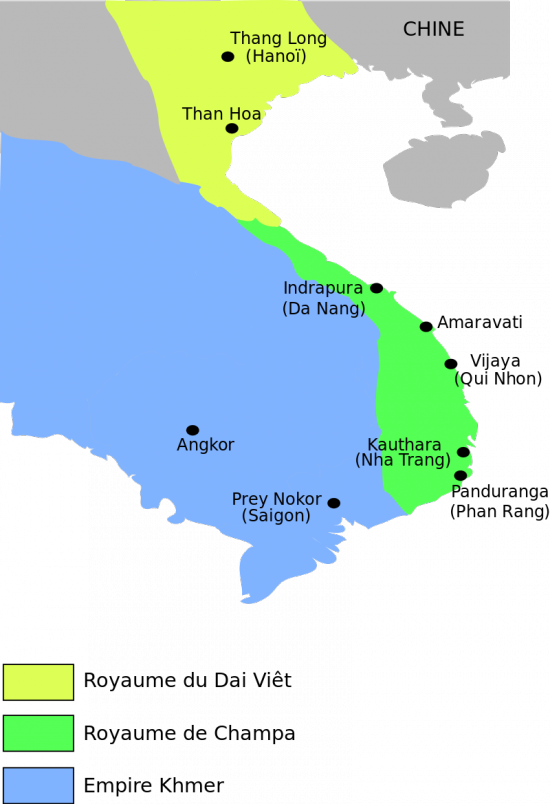

Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan

Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).

Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.

Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.

Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.

Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.

Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.

Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.

Du coté occidental, les navigateurs perses et ensuite arabes ont joué un rôle central dans la naissance de la route de la soie maritime. A la suite des routes sassanides, les Arabes poussaient leurs dhows, c’est-à-dire les boutres ou voiliers arabes traditionnels, de la mer Rouge aux côtes chinoises et jusqu’aux confins de la Malaisie et de l’Indonésie.

Ces marins apportèrent avec eux une nouvelle religion, l’islam qui s’étendra en Asie du Sud-Est. Si initialement le pèlerinage traditionnel (le hajj) vers la Mecque ne fut qu’une aspiration pour de nombreux musulmans, il leur deviendra de plus en plus possible de l’effectuer.

Lors de la mousson, la saison où les vents sont favorables à la navigation vers l’Inde dans l’océan Indien, les missions commerciales semestrielles se transformaient en véritables foires internationales offrant du même coup une occasion pour transporter par la mer une grande quantité de marchandises dans des conditions (abstraction faite des pirates et de l’imprévisibilité du temps) relativement moins exposées aux dangers du transport par voie terrestre.

Chine : la Route de la soie maritime

sous les dynasties Sui, Tang et Song

C’est sous la dynastie Sui (581-618), qu’en partance de Quanzhou, ville côtière dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, la Route de la soie maritime trace ses premiers itinéraires commerciaux.

Riche de sa panoplie d’endroits pittoresques et de sites historiques, Quanzhou a été proclamée « point de départ de la Route de la Soie maritime » par l’UNESCO.

C’est à cette époque que les premières méthodes d’imprimerie font leur apparition en Chine. Il s’agit de blocs de bois permettant d’imprimer sur du textile. En 593, l’Empereur Sui, Wen-ti, ordonna l’impression des images et des écrits bouddhiques. Un des plus anciens textes imprimés est un écrit bouddhiste datant de 868 retrouvé dans une grotte près de Dunhuang, une ville étape de la Route de la soie.

Sous la dynastie Tang (618-907), l’expansion militaire du Royaume apporta de la sécurité, du commerce et des idées nouvelles. Le fait que la stabilité de la Chine des Tang coïncide avec celle de la Perse des Sassanides, permet alors aux routes de la soie terrestres et maritimes de prospérer. La grande transformation de la route de la soie maritime aura lieu à partir du VIIe siècle lorsque la Chine s’ouvre de plus en plus aux échanges internationaux.

Le premier ambassadeur arabe y prend ses fonctions en 651.

La Dynastie Tang choisit comme capitale la ville de Chang’an (appelé aujourd’hui Xi’an). Elle adopte une attitude ouverte vis-à-vis des différentes croyances. Des temples bouddhistes, taoïstes et confucéens y coexistent pacifiquement avec des mosquées, des synagogues et des églises nestoriennes chrétiennes.

Chang’an étant le terminus de la Route de la Soie, le marché ouest de Chang’an devient le centre du commerce mondial. Selon le registre de l’Autorité Six des Tang, plus de 300 nations et régions avaient des relations commerciales avec Chang’an.

Presque 10 000 familles de pays étrangers de l’ouest vivaient dans la ville, spécialement dans la zone autour du marché ouest. Il y avait beaucoup d’auberges étrangères dont le personnel était des servantes étrangères choisies pour leur beauté. Le poète le plus célèbre dans l’histoire Chinoise, Li Bai, flânait souvent parmi elles. La nourriture étrangère, les costumes, la musique étaient la mode de Chang’an.

Après la chute de la dynastie Tang, les Cinq dynasties et la période des dix royaumes (907-960), l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) va inaugurer une nouvelle période faste caractérisée par une centralisation accrue et un renouveau économique et culturel. La route maritime de la soie retrouve alors de son allant. En 1168 une synagogue est érigée à Kaifeng, capitale de la dynastie Song du Sud, pour servir aux marchands de la route de la soie.

Durant la même période, de pair avec l’expansion de l’islam, des comptoirs commerciaux vont apparaître tout autour de l’océan Indien et dans le reste de l’Asie du Sud-est.

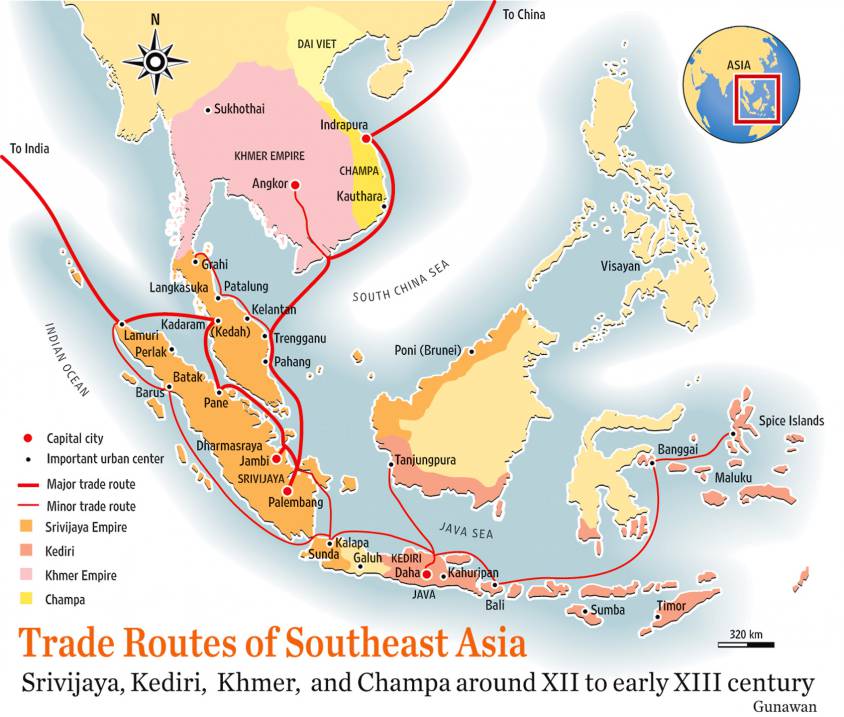

La Chine incite alors ses marchands à saisir les occasions qu’offre le trafic maritime, notamment la vente du camphre, une plante médicinale très recherchée. Un véritable réseau commercial se développe alors dans les Indes orientales sous les auspices du Royaume de Sriwijaya, une cité-Etat du sud de Sumatra en Indonésie (voir ci-dessous) qui fera pendant près de six siècles la jonction entre d’un coté les marchands chinois et de l’autre les Indiens et les Malais. Une route commerciale émerge alors réellement méritant le nom de « route de la soie » maritime.

Des quantités de plus en plus importantes d’épices passent alors par l’Inde, la mer Rouge et Alexandrie en Egypte avant d’atteindre les marchands de Gênes, Venise et les autres ports occidentaux. De là, ils repartiront vers les marchés du nord de l’Europe de Lübeck (Allemagne), Riga (Lituanie) ou encore Tallinn (Estonie), qui deviendront, à partir du XIIe siècle, des villes importantes de la Ligue hanséatique.

En Chine, sous le règne de l’empereur Song, Renzong (1022-1063), beaucoup d’argent et d’énergie furent dépensés pour réunir les savoirs et les savoir-faire. L’économie fut la première à en bénéficier.

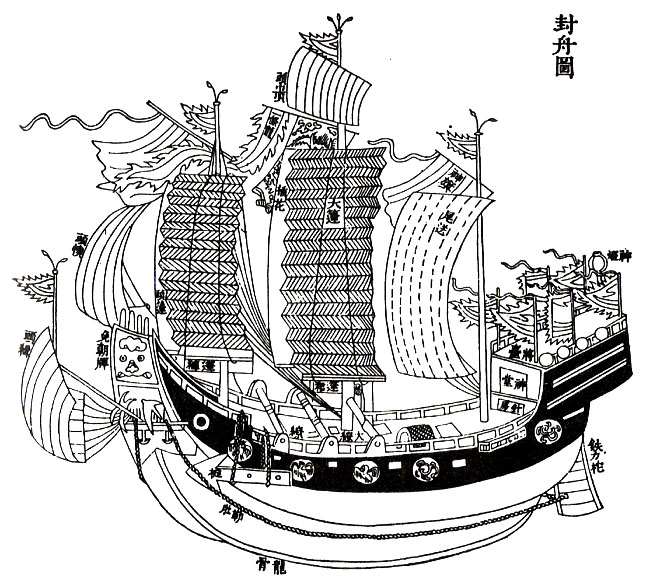

En s’appuyant sur le savoir-faire des marins arabes et indiens, les navires chinois deviennent alors les plus avancés du monde.

Les Chinois, qui avaient inventé la boussole (au moins depuis l’an 1119), dépassèrent rapidement leurs concurrents au niveau de la cartographie et l’art de naviguer alors que la jonque chinoise devient le vraquier par excellence.

Dans son traité géographique, Zhou Qufei, en 1178, rapporte :

« Les gros navires qui croisent la Mer du sud sont comme des maisons. Lorsqu’ils déplient leurs voiles, on dirait d’énormes nuages. Leur gouvernail est long de plusieurs dizaines de pieds. Un seul navire peut abriter plusieurs centaines d’hommes. A bord, il y a de quoi manger pour un an ».

Des fouilles archéologiques confirment cette réalité comme par exemple l’épave d’une jonque datant du XIVe siècle, retrouvée aux larges de la Corée, dans laquelle on a découvert plus de 10 000 pièces de céramique.

Lors de cette période, le commerce côtier passe graduellement des mains des marchands arabes aux mains des marchands chinois. Le commerce s’étend, notamment grâce à l’inclusion de la Corée ainsi que l’intégration du Japon, de la côte indienne de Malabar, du golfe Persique et de la mer Rouge dans les réseaux commerciaux existants.

La Chine exporte du thé, de la soie, du coton, de la porcelaine, des laques, du cuivre, des colorants, des livres et du papier. En retour, elle importe des produits de luxe et des matières premières, notamment des bois rares, des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des épices et de l’ivoire.

Des pièces de monnaie en cuivre de la période Song ont été découvertes au Sri Lanka, et la présence de la porcelaine de cette époque a été constatée en Afrique de l’Est, en Egypte, en Turquie, dans certains Etats du Golfe et en Iran, tout comme en Inde et en Asie du Sud-est.

L’importance de la Corée et du Royaume de Silla

Pendant le premier millénaire, la culture et la philosophie ont fleuri dans la péninsule Coréenne. Un réseau marchand bien organisé et bien protégé avec la Chine et le Japon y opérait.

Sur l’île japonaise d’Okino-shima on trouve de nombreuses traces historiques témoignant des échanges intenses entre l’archipel japonais, la Corée et le continent asiatique.

Des fouilles effectuées dans des tombeaux anciens à Gyeongju, aujourd’hui une ville sud-coréenne de 264 000 habitants et capitale de l’ancien Royaume de Silla (de 57 av. JC à 935) qui contrôlait la plus grande partie de la péninsule du VIIe au IXe siècle, démontrent l’intensité des échanges de ce royaume avec le reste du monde, via la route de la soie.

L’Indonésie, une grande puissance maritime au coeur de la Route de la soie maritime

En Indonésie, en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande, le Royaume de Sriwijaya (VIIe au XIIIe) a joué le rôle majeur de comptoir maritime où furent entreposées des marchandises de forte valeur de la région et au-delà en vue de leur commercialisation ultérieure par voie maritime. Sriwijaya contrôlait notamment le détroit de Malacca, le passage maritime incontournable entre l’Inde et la Chine.

A l’apogée de sa puissance au XIe siècle, le réseau des ports et des comptoirs sous domination Sriwijaya échangèrent une vaste palette de produits et de productions : du riz, du coton, de l’indigo et de l’argent de Java, de l’aloès (une plante succulente d’origine africaine), des résines végétales, du camphre, de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, de l’étain et de l’or de Sumatra, du rotin, des bois rouges et d’autres bois rares, des pierres précieuses de Bornéo, des oiseaux rares et des animaux exotiques, du fer, du santal et des épices d’Indonésie orientale, d’Inde et d’Asie du Sud-est, et enfin, de Chine, des porcelaines, des laques, du brocart, des tissues et de la soie.

Avec comme capitale la ville de Palembang (à ce jour 1,7 million d’habitants) sur la rivière Musi dans ce qui est aujourd’hui la province méridionale de Sumatra, ce royaume d’inspiration hindouiste et bouddhiste, qui a prospéré du VIIIe au XIIIe siècle, a été le premier royaume indonésien d’importance et la première puissance maritime indonésienne.

Dès le VIIe siècle, il règne sur une grande partie de Sumatra, la partie occidentale de l’île de Java et une partie importante de la péninsule malaise. Avec une étendue au Nord jusqu’en Thaïlande, où des vestiges archéologiques de cités Sriwijaya existent encore.

Le musée de Palembang — une ville où communautés chinoises, indiennes, arabes et yéménites, chacun avec ses institutions particulières, co-prospèrent depuis plusieurs générations — raconte à merveille comment la Route de la soie maritime a engendré un enrichissement culturel mutuel exemplaire.

Madagascar, le sanskrit et la Route de la cannelle

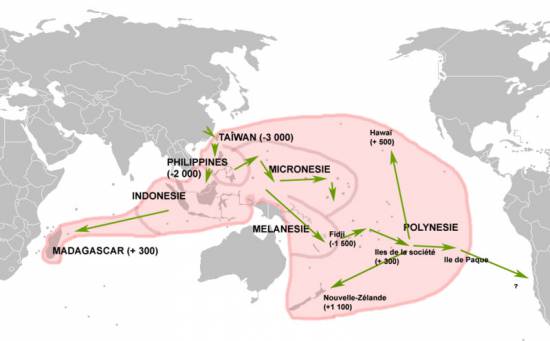

Aujourd’hui, Madagascar est habitée par des noirs et des asiatiques. Des tests ADN ont confirmé ce que l’on savait depuis longtemps : de nombreux habitants de l’île descendent de marins malais et indonésiens qui ont mis pied sur l’ile vers l’année 830 lorsque l’Empire Sriwijaya étend son influence maritime vers l’Afrique.

Autre élément de preuve de cette présence, le fait que la langue parlée sur l’île emprunte des mots sanskrits et indonésiens.

Sans surprise, la carte de l’expansion des langues austronésiennes est quasiment superposable à celle de la Route de la cannelle (ci-dessus).

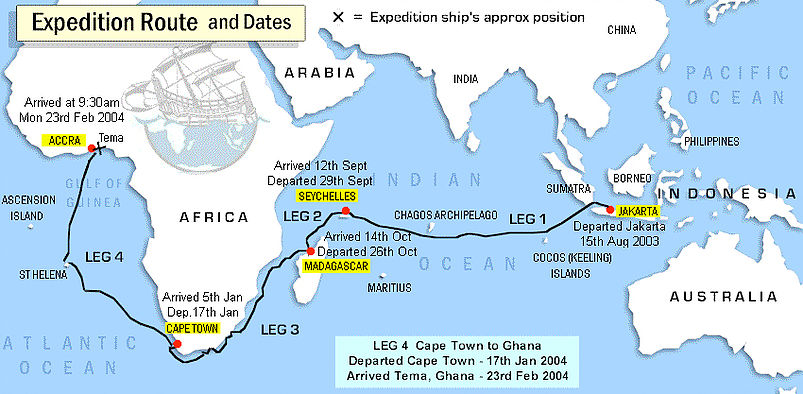

Pour démontrer la faisabilité de ces voyages maritimes, une équipe de chercheurs a navigué en 2003 d’Indonésie jusqu’au Ghana en passant par Madagascar à bord du Borobudur, la reconstruction d’un des voiliers figurant dans plusieurs des 1300 bas-reliefs décorant le temple bouddhiste de Borobudur sur l’île de Java en Indonésie, datant du VIIIe siècle.

Beaucoup pensent que ce navire est une représentation de ceux que les marchands indonésiens utilisaient autrefois pour traverser l’océan jusqu’en Afrique. Les navigateurs indonésiens utilisaient habituellement des bateaux relativement petits. Pour en assurer l’équilibre, ils les équipaient de balanciers, aussi bien doubles (ngalawa) que simples.

Leurs bateaux, dont la coque était taillée dans un seul tronc d’arbre, étaient appelés sanggara. Dans leurs traversées vers l’est, les marchands de l’archipel indonésien pouvaient jadis se rendre jusqu’à Hawaii et la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 7 000 km.

En tout cas, le bateau des chercheurs, équipé d’un mât de 18 mètres de haut, a réussi à parcourir la route Jakarta – Maldives – cap de Bonne-Espérance – Ghana, une distance de 27 750 kilomètres, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre !

L’expédition visait à refaire une route bien précise : celle de la cannelle, qui a conduit les marchands indonésiens jusqu’en Afrique pour vendre des épices, dont la cannelle, une denrée très recherchée à l’époque. Elle était déjà très prisée dans les régions du bassin méditerranéen bien avant l’ère chrétienne.

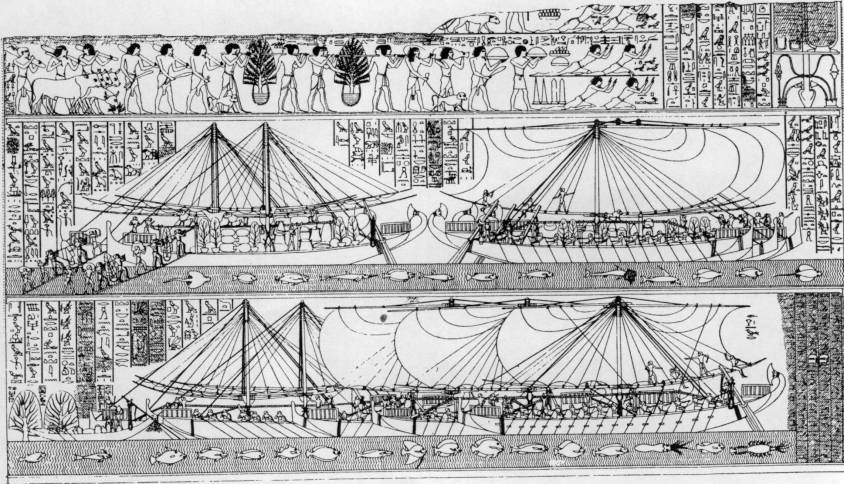

Sur les murs du temple égyptien de Deir el-Bahari (Louksor), une peinture représente une expédition navale importante dont il est dit qu’elle aurait été ordonnée par la reine Hatshepsout, qui régna de 1503 à 1482 avant JC.

Autour de cette peinture des hiéroglyphes expliquent que ces navires transportaient diverses espèces de plantes et d’essences odorantes destinées au culte. Une de ces denrées est la cannelle. Riche en arôme, elle était une composante importante des cérémonies rituelles dans les royaumes d’Egypte.

Or, la cannelle poussait à l’origine en Asie centrale, dans l’est de l’Himalaya et dans le nord du Vietnam. Les Chinois méridionaux l’ont transplantée de ces régions dans leur propre pays et l’ont cultivée sous le nom de gui zhi.

De la Chine, le gui zhi s’est répandu dans tout l’archipel indonésien, trouvant là une terre d’accueil très fertile, en particulier dans les îles Moluques. De fait, le commerce international de la cannelle était alors un monopole tenu par les marchands indonésiens. La cannelle d’Indonésie était appréciée pour son excellente qualité et son prix très compétitif.

Les Indonésiens parcouraient donc à la voile de grandes distances, jusqu’à plus de 8 000 km, traversant l’océan Indien jusqu’à Madagascar et le nord-est de l’Afrique. De Madagascar, les produits étaient transportés à Rhapta, dans une région côtière qui prit par la suite le nom de Somalie. Au-delà, les marchands arabes les expédiaient vers le nord jusqu’à la mer Rouge.

Le détroit de Malacca

Pour la Chine, le détroit de Malacca a toujours représenté un intérêt stratégique majeur. À l’époque où le grand amiral chinois Zheng He mène la première de ses expéditions vers l’Inde, le Proche-Orient et l’Afrique de l’Est entre 1405 et 1433, un pirate chinois du nom de Chen Zuyi a pris le contrôle de Palembang. Zheng He défait la flotte de Chen et capture les survivants. Du coup, le détroit est redevenu une route maritime sûre.

Selon la tradition, un prince de Sriwijaya, Parameswara, se réfugie sur l’île de Temasek (l’actuelle Singapour) mais s’établit finalement sur la côte ouest de la péninsule malaise vers 1400 et fonde la ville de Malacca, qui deviendra le plus grand port d’Asie du Sud-est, à la fois successeur de Sriwijaya et précurseur de Singapour.

Suite au déclin de Sriwijaya, c’est le Royaume de Majapahit (1292-1527), fondé à la fin du XIIIe siècle sur l’île de Java, qui dominera la plus grande partie de l’Indonésie actuelle.

C’est l’époque où les marins arabes commencent à s’installer dans la région.

Le royaume de Majapahit noua des relations avec celui le Royaume de Champa (192-1145 ; 1147-1190 ; 1220-1832) (Sud Vietnam), du Cambodge, du Siam (la Thaïlande) et du Myanmar méridional.

Le royaume de Majapahit envoyait également des missions en Chine. Alors que ses dirigeants étendirent leur pouvoir sur d’autres îles et mirent à sac les royaumes voisins, il chercha avant tout à augmenter sa part et son contrôle sur le commerce des marchandises transitant par l’archipel.

L’île de Singapour et la partie la plus au sud de la péninsule malaise fut un carrefour clé de l’ancienne Route de la soie maritime. Des fouilles archéologiques entrepris dans l’estuaire du Kallang et le long du fleuve Singapour, ont permis de découvrir des milliers d’éclats de verre, des perles naturelles ou en or, des céramiques et des pièces de monnaie chinoises de la période des Song du nord (960-1127).

La montée de l’Empire mongol au milieu du XIIIe siècle va provoquer l’accroissement du commerce par la mer et contribuer à la vitalité de la Route de la soie maritime. Marco Polo, après un voyage terrestre qui dura 17 ans, vers la Chine reviendra par bateau. Après avoir été témoin d’un naufrage, il passa de la Chine à Sumatra en Indonésie avant de remettre pied à terre à Ormuz en Perse (Iran).

Sous les dynasties Yuan et Ming

Sous la dynastie des Song, on exporte, vers le Japon, une quantité importante d’articles de soie. Sous celle des Yuan (1271-1368), le gouvernement instaure le Shi Bo Si, bureau en charge des échanges commerciaux, dans de nombreux ports comme, notamment, Ningbo, Canton, Shanghai, Ganpu, Wenzhou et Hangzhou, permettant, ainsi, l’exportation des soieries vers le Japon.

Durant les dynasties des Tang, Song et Yuan, et au début de celle des Ming, on assiste, dans chaque port, à la création d’un département océanique de négoce pour gérer l’ensemble des échanges commerciales extérieures maritimes.

Le commerce avec les sud de l’Inde et du golfe Persique fleurit. Le commerce avec l’Afrique de l’Est se développe également en fonction de la mousson et apporte de l’ivoire, de l’or et des esclaves. En Inde, des guildes commencent à contrôler le commerce chinois sur la côte du Malabar et au Sri Lanka. Les relations commerciales se formalisent tout en restant soumises à une forte concurrence. Cochin et Kozhikode (Calicut), deux grandes villes de l’Etat indien du Kerala, rivalisent alors pour dominer ce commerce.

Les explorations maritimes de l’amiral Zheng He

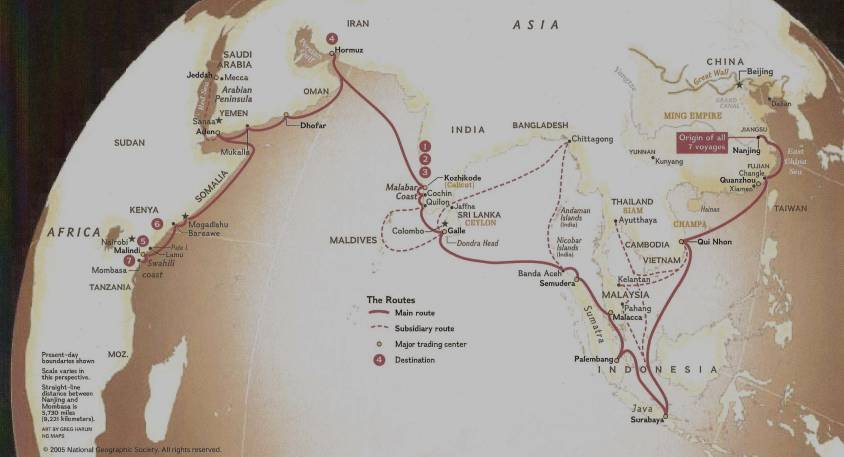

Les explorations maritimes chinoises connaitront leur apogée au début du XVe siècle sous la dynastie Ming (1368-1644) qui, pour diriger sept expéditions diplomatiques navales, choisira un eunuque musulman de la cour, l’amiral Zheng He.

Financées par l’Empereur Ming Yongle, ces missions pacifiques en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Est, dans l’Océan indien, dans le golfe Persique et en Mer Rouge, viseront avant tout à démontrer le prestige et la grandeur de la Chine et de son Empereur. Il s’agit également de reconnaître une trentaine d’Etats et de nouer des relations politiques et commerciales avec eux.

En 1409, avant une des expéditions, l’amiral chinois Zheng He demanda à des artisans de fabriquer une stèle en pierre taillée à Nanjing, actuelle capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine). La stèle voyagea avec la flottille et fut laissée au Sri Lanka comme cadeau à un temple bouddhiste local. Des prières aux divinités en trois langues -chinois, persan et tamoul- furent gravés sur la stèle. Elle fut retrouvé en 1911 dans la ville de Galle, dans le sud-ouest du Sri Lanka et une réplique se trouve aujourd’hui en Chine.

L’armada de Zheng était composée de vraquiers armés, le plus modeste étant plus grand que les caravelles de Christophe Colomb. Les plus vastes atteignaient une longueur de 100 et une largeur de 50 mètres. D’après les chroniques Ming de l’époque, une expédition pouvait comprendre 62 navires avec 500 personnes à bord chacun. Certains d’entre eux transportaient la cavalerie militaire et d’autres des réservoirs d’eau potable. La construction navale chinoise était en avance. La technique de cloisons hermétiques, imitant la structure interne du bambou, offrait une sécurité incomparable. Elle fut la norme pour la flotte chinoise avant d’être copiée par les Européens 250 ans plus tard. A cela s’ajoutait l’emploi de la boussole et celui de cartes célestes peintes sur soie.

La synergie qui a pu exister entre marins arabes, indiens et chinois, tous des hommes de mer qui fraternisent face à l’adversité de l’océan, a de quoi nous impressionner. Par exemple, certains historiens estiment qu’il n’est pas exclu que le nom « Sindbad le marin », qui apparaît dans la fable d’origine perse qui conte les aventures d’un marin du temps de la dynastie des Abbassides (VIIIe siècle) et fut intégrée dans les Contes des Mille et Une Nuits, dérive du mot Sanbao, le surnom honorifique donné par l’Empereur chinois à l’amiral Zheng He, signifiant littéralement « Les trois joyaux », c’est-à-dire les trois vertus capitales indissociables communes aux principales philosophies que sont l’Eveil (qui permet d’apprendre), l’Altruisme (qui permet la compréhension de l’autre) et l’Equité (qui invite à partager avec lui).

Aussi bien en Chine (à Hong-Kong, à Macao, à Fuzhou, à Tianjin et à Nanjing) qu’à Singapour, en Malaisie et en Indonésie, des musées maritimes mettent les expéditions de l’amiral Zheng en valeur.

Soulignons cependant qu’au moins douze autres amiraux ont effectué des expéditions similaires en Asie du Sud-est et dans l’océan Indien. En 1403, l’amiral Ma Pi a conduit une expédition jusqu’en Indonésie et en Inde. Wu Bin, Zhang Koqing et Hou Xian en ont fait d’autres. Après que la foudre avait provoqué un incendie de la Cité interdite, une dispute éclata entre la classe des eunuques, partisans des expéditions, et des mandarins lettrés, qui obtiendront l’arrêt d’expéditions jugées trop onéreuses. Le dernier voyage a eu lieu entre 1430 et 1433, c’est-à-dire 64 ans avant que l’explorateur portugais Vasco da Gama ne se rende sur les mêmes lieux en 1497.

Le Japon, de son coté, de façon similaire, a restreint ses contacts avec le monde extérieure lors de la période Tokugawa (1600-1868) bien que son commerce avec la Chine ne fut jamais suspendu. Ce n’est qu’après la restauration Meiji en 1868 qu’un Japon ouvert au monde a ré-émergé.

Dans un repli sur eux-mêmes, le commerce aussi bien la Chine que du Japon tomba aux mains de comptoirs maritimes comme Malacca en Malaisie ou Hi An au Vietnam, deux villes aujourd’hui reconnues par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité. H ?i An était un port étape majeur sur la route maritime reliant l’Europe et le Japon en passant par l’Inde et la Chine. Dans les épaves de navires retrouvées à Hi An, les chercheurs ont retrouvé des céramiques qui attendaient leur départ pour le Sinaï en Egypte.

Histoire des ports chinois

Au fil des années, on assiste à une évolution en ce qui concerne les principaux ports de la Route maritime de la Soie. A partir des années 330, Canton et Hepu étaient les deux ports les plus importants.

Cependant, Quanzhou se substitue à Canton, de la fin de la dynastie des Song à celle des Yuan.

A cette époque, Quanzhou, dans la province du Fujian et Alexandrie en Egypte étaient considérés comme les plus vastes ports du monde. A cause de la politique de fermeture sur le monde extérieur imposée à partir de 1435 et de l’influence des guerres, Quanzhou a été, progressivement, remplacé par les ports de Yuegang, Zhangzhou et Fujian.

Dès le début du IVe siècle, Canton est un important port de la Route maritime de la Soie. Peu à peu, il devient le plus vaste mais, également, le port d’Orient le plus renommé à travers le monde sous les dynasties des Tang et des Song. Durant cette période, la route maritime reliant Canton au golfe persique en passant par la Mer de Chine méridionale et l’océan Indien est la plus longue du monde.

Bien que plus tard supplanté par Quanzhou sous la dynastie des Yuan, le port de Canton demeurera le second plus grand port commercial de Chine. Par comparaison avec les autres, on le considère comme étant un port durablement prospère au cours des 2000 ans d’histoire de la Route maritime de la Soie.

Le système tributaire de 1368

La dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, a régné de 1644 à 1912. Depuis l’arrivée de la dynastie Ming, les échanges commerciaux maritimes avec la Chine s’organisaient de deux façons :

- le « système tributaire » chinois ;

- le système dit « de Canton » (1757–1842).

Né sous les Ming en 1368, et le « système tributaire » atteindra son apogée sous les Qing. Il prend alors la forme raffinée d’une hiérarchie inclusive mutuellement bénéfique. Les Etats qui y adhèrent faisaient preuve de respect et de reconnaissance en présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux et en exécutant certaines cérémonies rituelles, notamment le « kowtow » (trois génuflexions et neuf prosternations). Ils demandaient également l’investiture de leurs dirigeants par l’Empereur et adoptaient le calendrier chinois. Outre la Chine, on y retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les îles Ryükyü, le Laos, le Myanmar et la Malaisie.

Paradoxalement tout en occupant un statut culturel central, le système tributaire offrait à ses vassaux un statut d’entité souveraine et leur permettait d’exercer leur autorité sur une aire géographique donnée. L’Empereur gagnait leur soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en promouvant une doctrine de non-intervention et de non-exploitation. En effet, d’après les historiens, en termes financiers, la Chine ne s’est jamais enrichie d’une façon directe avec le système tributaire. En général, tous les frais de voyage et de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois. En plus des coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il recevait. Chaque mission tributaire avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait commencer.

Il est à noter que, lorsqu’un pays perdait son statut d’Etat tributaire suite à un désaccord, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à nouveau autorisé à payer le tribut.

Le système de Canton de 1757

Le deuxième système concernait les puissances étrangères, principalement européennes, désireuses de faire du commerce avec la Chine. Il passait par le port de Guangzhou (à l’époque appelé Canton), le seul port accessibles aux Occidentaux.

Ainsi, les marchands, notamment ceux de la Compagnie britanniques des Indes orientales, pouvaient accoster, non pas dans le port mais devant la côte de Canton, d’octobre à mars, lors de la saison commerciale. C’est à Macao, à l’époque une possession Portugaise, que les Chinois leur fournissait le cas échéant une permission à cet effet. Les représentants de l’Empereur autorisaient alors des marchands chinois (les hongs) de commercer avec des navires étrangers tout en les chargeant de collecter les droits de douane avant qu’ils ne repartent.

Cette façon de commercer s’est amplifiée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la forte demande anglaise de thé. C’est d’ailleurs du thé chinois de Fujian que les « insurgés » américains ont jeté à la mer lors de la fameuse « Boston Tea Party » de décembre 1773, un des premiers événements contre l’Empire britannique qui déclenchera la Révolution américaine. Des produits en provenance de l’Inde, en particulier le coton et l’opium furent échangés par la Compagnie des Indes orientales contre du thé, de la porcelaine et de la soie.

Les droits de douane collectés par le système de Canton étaient une source majeure de revenus pour la dynastie des Qing bien qu’elle bannira l’achat d’opium en provenance de l’Inde. Cette restriction imposée par l’Empereur chinois en 1796 conduira au déclenchement des guerres de l’Opium, la première dès 1839. En même temps, des rebellions éclatèrent dans les années 1850-60 contre le règne affaibli des Qing, doublées de guerres supplémentaires contre des puissances européennes hostiles.

En 1860, l’ancien Palais d’été (parc Yuanming), avec un ensemble de pavillons, de temples, de pagodes et de librairies, c’est-à-dire la résidence des empereurs de la dynastie Qing à 15 kilomètres au nord-ouest de la Cité interdite de Pékin, fut ravagée par les troupes britanniques et françaises lors de la Seconde guerre de l’opium. Cette agression reste dans l’histoire comme l’un des pires actes de vandalisme culturel du XIXe siècle. Le Palais fut mis à sac une deuxième fois en 1900 par une alliance de huit pays contre la Chine.

Aujourd’hui, on peut y admirer une statue de Victor Hugo et un texte qu’il avait écrit pour s’élever contre Napoléon III et les destructions de l’impérialisme français, pour rappeler que cela était non pas le fait d’une nation, mais celui d’un gouvernement.

A la fin de la première guerre mondiale, la Chine disposait de 48 ports ouverts où les étrangers pouvaient commercer en suivant leurs propres juridictions. Le XXe siècle fut une ère de révolutions et de changements sociaux. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 engendra un repli sur soi.

Ce n’est qu’en 1978 que Deng Xiaoping annonça une politique d’ouverture sur le monde extérieur en vue de la modernisation du pays.

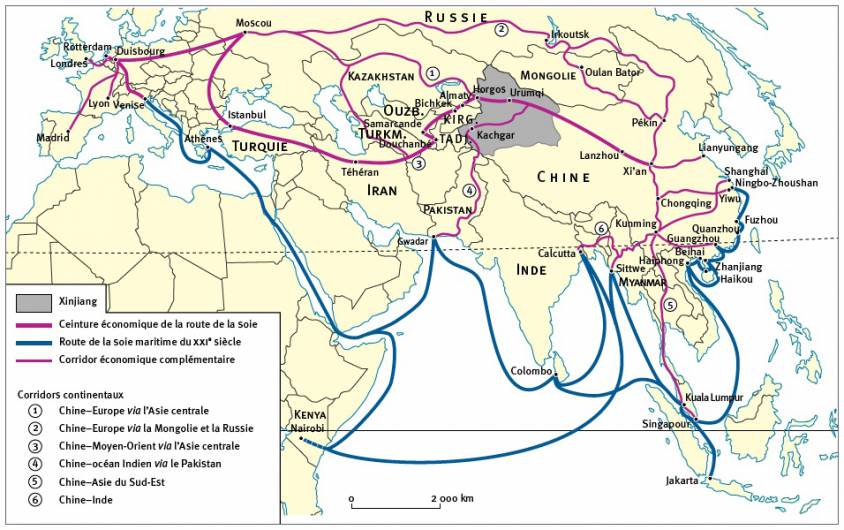

Au XXIe siècle, grâce à l’Initiative une ceinture (économique) une route (maritime) lancée par le Président Xi Jingping, la Chine ré-émerge comme une grande puissance mondiale offrant des coopérations mutuellement bénéfiques au service d’un meilleur avenir partagé pour l’humanité.