Étiquette : Afrique

Christian Lévêque : l’écologie malade du « fixisme » ?

Karel Vereycken s’est entretenu fin mars 2021 avec l’écologue et hydrobiologiste Christian Lévêque, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et spécialiste des écosystèmes aquatiques. Il est également président honoraire de l’Académie d’agriculture de France et membre de l’Académie des sciences d’Outre-mer.

Parmi ses derniers écrits, nous recommandons :

- La biodiversité avec ou sans l’homme ? (Quae, 2017) ;

- La mémoire des fleuves et des rivières (Ulmer, 2019) ;

- La gestion écologique des rivières françaises – Regards de scientifiques sur une controverse (L’Harmattan, 2020, avec JP. Bravard) ;

- Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? (Fondapol, 2021).

Karel Vereycken : Dans vos écrits, vous soulignez que le discours qu’on entend dans les médias sur l’écologie est plus idéologique que scientifique. Que voulez-vous dire et en quoi est-ce préoccupant ?

Christian Lévêque : La première chose qui me préoccupe dans le discours écologique, c’est qu’il s’agit d’un discours à sens unique : « L’Homme détruit la nature. » C’est un discours de mise en accusation de l’homme dans son rapport à la nature. Or, ce que je vois autour de moi, ce n’est pas tout à fait ça. Prenons le cas du parc naturel de la Camargue, qu’on présente parfois comme un pur produit de la nature. En réalité, il s’agit d’un système aménagé par l’homme pour la production de sel et la riziculture. C’est un système géré artificiellement qui est néanmoins labellisé « parc naturel ». On voit bien, avec cet exemple, que l’action de l’homme n’est pas forcément négative.

Prenons maintenant le cas du bocage normand. Une fois de plus, ce n’est pas un système naturel, mais aménagé par l’homme et l’agriculture. Il est amusant de constater que le bocage figure dans tous les livres traitant de la biodiversité comme un bel exemple de nature qu’il faut préserver. On pourrait multiplier les exemples. Je prends souvent le cas du lac du Der (lac du Der-Chantecoq, en Champagne) qui est un barrage-réservoir (de 48 km²) sur la Marne, construit il y a une trentaine d’années pour protéger Paris des crues de la Seine. Or, tout comme la Camargue, ce site a été consacré « site Ramsar » (Note 1) en matière de préservation de la nature, en particulier pour l’habitat qu’il offre aux oiseaux.

On voit donc que le « vécu des gens » (la réalité) ne correspond en rien à celle dont parlent un certain nombre de mouvements militants qui ne font qu’accuser l’homme de ravager la nature. Pour moi, il y a quelque chose de totalement incohérent dans cette démarche. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout va pour le mieux, et il y a bien entendu des contre-exemples. Mais il faut revenir à des regards plus réalistes et moins dogmatiques sur nos rapports à la nature.

Ce qui me préoccupe le plus dans leur approche, c’est cette « vision fixiste » de la nature, sous-jacente dans la plupart des discours en matière de conservation de la nature. On a l’impression qu’en créant des aires protégées, on va protéger la nature. On oublie que la nature n’arrête pas de changer et qu’une aire protégée ne protège rien dans la durée. La flore et la faune vont évoluer sous l’influence du climat par exemple. Ou sous l’influence d’espèces qui vont se naturaliser sur le site. Et les espèces que l’on cherche à protéger peuvent disparaître car les conditions écologiques ne leur seront plus favorables. Ce sont des mesures d‘urgence qui peuvent être utiles comme telles, mais ce n’est pas une assurance à long terme.

Beaucoup de projets de restauration ou d’aménagement qui cherchent à reconstituer un état écologique historique (c’était mieux avant…) oublient que l’avenir ne peut pas être le passé. Les systèmes écologiques évoluent et se modifient en permanence sur la flèche du temps.

J’avais demandé, il y a quelques années, de faire une simulation sur la remontée du niveau de la mer, dans l’estuaire de la Seine dont je m’occupais. Si la mer monte d’un mètre – ce qui est possible et probable, d’ici à la fin du siècle – vous avez la moitié de la réserve de l’estuaire de la Seine qui est sous l’eau. Et si ça monte de deux mètres, il n’y a plus de réserve du tout. Est-ce qu’on pourrait repositionner la réserve plus haut ? Comme il y a beaucoup d’urbanisation, cela posera de grandes difficultés. C’était une parenthèse pour dire que les réserves naturelles sont un peu limitées en tant que perspective historique…

Si je vous comprends bien, ces écologistes font en quelque sorte un instantané de l’évolution, qu’ils veulent geler artificiellement pour toujours ?

Lorsqu’on regarde dans le passé, comme le font les paléo-écologues, on voit bien que la nature était différente de celle d’aujourd’hui. L’Europe a connu à diverses reprises des périodes de glaciation qui ont profondément modifié la flore et la faune.

Je dis souvent : réfléchissez. Il y a 10 à 20 000 ans, le nord de l’Europe était sous les glaces ainsi que le massif alpin, et l’on était en zone de permafrost là où nous sommes aujourd’hui. Cela a beaucoup changé depuis, non ? On est passé des toundras de Sibérie à des forêts luxuriantes et la biodiversité a également beaucoup changé. Et cela, en relativement peu de temps. La flore et la faune se sont reconstituées par des migrations ou des introductions d’espèces depuis environ 10 000 ans, ce qui est récent. A l’échelle géologique ou à celle de l’évolution, c’est une goutte d’eau.

Il faut bien intégrer que la nature est dynamique. Il est illusoire de penser que l’on pourra figer cette dynamique en établissant des normes et des lois pour la protéger. J’ai conscience que c’est difficile à intégrer car nous n’aimons pas beaucoup le changement, qui est porteur d’incertitudes et donc de dangers… Pour les scientifiques, la biodiversité est le produit du changement et donc de l’adaptation permanente des espèces aux fluctuations de leurs conditions d’existence.

Les mouvements environnementalistes nous alertent sur une forte érosion de la biodiversité et certains évoquent même la menace d’une « sixième extinction de masse » provoquée par l’action humaine. Qu’en est-il ?

Tout cela est compliqué et relève pour partie de la communication de grandes ONG environnementales. Il est vrai que les hommes ont un impact, mais il faut l’évaluer raisonnablement et ne pas tomber dans des discours inflationnistes.

A ceux qui tiennent ces discours, répliquez : « Apportez-moi les données ! » Or, on a beaucoup de mal à trouver les données sur lesquelles sont basées ces assertions.

J’ai vu récemment une communication de l’International Union for the Conservation of Nature (IUCN, l’une des plus grandes associations environnementalistes) et de l’Office français de la biodiversité (OFB) sur le nombre d’espèces menacées de disparition en France, évalué à 2400 espèces. Quand vous regardez le détail, c’est une liste à la Prévert d’espèces dont certaines sont sans aucun doute en régression, il n’est pas question de le nier, et d’autres dont la présence sur la liste sert à faire du chiffre.

Deux exemples pour l’illustrer. Parmi les quelques rares espèces supposées éteintes en France, il y a trois espèces de poissons d’eau douce appartenant au groupe des corégones qui peuplent les lacs alpins. Ce groupe est connu chez les taxinomistes pour être très variable. Selon les auteurs, on distingue des dizaines d’espèces de corégones, ou seulement deux en Europe… Les trois « espèces » en question sont-elles de vraies espèces ou des écotypes ? Ce qui souligne la difficulté rarement abordée de la définition de l’espèce !

Autre exemple, on comptabilise parmi les espèces disparues ou pratiquement disparues en France, des espèces qui vivent dans des pays voisins et qui, pour des raisons diverses, font de temps à autre une incursion chez nous. Il existe ainsi sur cette liste deux espèces de poissons qui sont endémiques en Espagne, où elles sont très abondantes, mais qu’on a pu apercevoir à certains moments dans des régions frontalières en France. Ce sont des espèces qui peuvent être importées accidentellement par des oiseaux, des mammifères ou des hommes, et qui s’installent temporairement chez nous, avant de disparaître. Comptabiliser ce type d’espèces parmi les espèces en danger, c’est quand même un peu fort ! C’est ce que j’appelle faire du chiffre. On aimerait que les données qui sont diffusées par les médias fassent preuve d’une plus grande rigueur !

D’autre part, on mélange systématiquement dans ces analyses les espèces métropolitaines et les espèces ultra-marines.

C’est donc intellectuellement malhonnête…

C’est un problème de manipulation sémantique, oui. On sait que l’essentiel des disparitions d’espèces a lieu dans les îles. C’est clair, c’est net : 95 % des espèces recensées disparues sont des espèces insulaires, des îles indo-pacifiques notamment. Sur les continents, on a très, très peu d’espèces disparues à l’époque historique. Donc pratiquer l’amalgame et laisser croire que la situation est la même partout n’est pas honnête. Les problèmes sont très différents concernant l’érosion de la biodiversité sur l’île de la Réunion, à Mayotte ou en métropole.

Pour la plupart des métropolitains, la France, c’est la métropole ; il faudrait donc préciser en « France métropolitaine et ultra-marine », et distinguer ce qui concerne les îles et ce qui concerne les continents.

Le problème des îles porte sur les « espèces endémiques » (à distribution réduite, liées à un territoire). Dans ce sens, il y a des îles océaniques, mais également des îles continentales. Un lac peut être une « île continentale ». Le lac Tanganyika, en Afrique, est une île continentale dans la mesure où il n’a aucune connexion avec d’autres lacs. Dans une île, vous avez des populations (végétales et animales) qui vont évoluer de manière isolée et qui vont donner au bout d’un certain temps des espèces biologiquement différentes de celles qui existent sur les continents. En général, ces îles ont été peuplées d’espèces qui vivent sur le continent, et l’évolution a fait son œuvre.

En Corse, en Sardaigne, etc., vous avez des espèces endémiques. Si certaines sont de « vraies » espèces biologiques, il s’agit souvent de sous-espèces dont l’évolution n’est peut-être pas complètement terminée.

La faune endémique des îles a beaucoup souffert de l’introduction d’espèces domestiques (chats, chiens) et d’espèces commensales (rats), c’est incontestable. Mais ce n’est pas le cas en milieu continental. Il ne faut donc pas tout amalgamer, à moins de vouloir manipuler les chiffres pour donner l’impression qu’en métropole, il y a de nombreuses espèces qui ont disparu.

On évoque souvent le cas des insectes. Dans les années 1960, pour désigner le liquide lave-glace, on utilisait le terme « démoustiqueur », tellement on ramassait d’insectes sur le pare-brise lors des déplacements en voiture…

C’est vrai qu’il y a moins d’insectes, je ne le conteste pas. L’homme a forcément un impact sur son environnement. Ou alors il faut exclure l’homme comme le proposent certains, pour qui une belle nature est une nature sans l’homme. Veut-on suivre cette logique ? Ce n’est pas la mienne. Tous les animaux ont un impact sur la nature. Lorsque vous regardez les films animaliers à la télévision, il y a toujours cette pauvre lionne ou cette pauvre louve qui cherche désespérément de quoi nourrir ses petits… On voit avec plaisir et même avec soulagement la pauvre lionne tuer une antilope ou la louve tuer un chamois. C’est cruel, la nature. Ce n’est pas un monde paradisiaque. C’est un monde de rapports de force.

Pour revenir aux insectes, il faut, là encore, essayer de comprendre pourquoi, au cas par cas, certaines populations (pas toutes) sont en régression. Et si les pesticides sont au banc des accusés, ils ne sont pas les seuls coupables. Il y a les pratiques agricoles et la modification des paysages, mais aussi toutes les conséquences de l’artificialisation et des pollutions résultant de l’urbanisation.

Ce qui sous-tend vos propos, et je crois l’avoir vu dans vos écrits, c’est la notion de « co-construction » entre la civilisation humaine et la nature ?

C’est en effet ce que je dis – avec d’autres, car je ne suis pas seul dans ce domaine. La « nature » européenne est une co-construction entre les processus spontanés, c’est-à-dire la dynamique des espèces elles-mêmes, et les activités humaines. Le paysage européen, c’est le produit de l’agriculture, au sens large. Il n’y a plus rien d’originel. Mais c’est aussi de nos jours le produit de l’urbanisation. On voit bien que l’urbanisation artificialise le paysage. On n’a plus de grands espaces sans artifices.

En milieu urbain, notre « nature » est une hyper co-construction. On aménage des coins de nature en ville, des parcs, des jardins. C’est artificiel mais ces milieux hébergent également des espèces de plus en plus nombreuses qui s’adaptent à la ville. On y trouve même beaucoup d’espèces protégées.

Une vision romantique prétend que si l’homme disparaissait définitivement, la nature « reprendrait ses droits », mais on peut également craindre que cela ne soit pas forcément le cas. On peut même redouter que des formes plus primitives du vivant, du type virus « malveillants » ou autres, viennent ravager ce qui resterait.

On peut tout imaginer. Je ne suis pas hostile à ce qu’on réfléchisse à ces questions, loin de là. Je dirais que globalement, l’homme a besoin de la nature, c’est évident. Sans les ressources de la nature, il ne peut pas vivre, comme d’ailleurs beaucoup d’autres espèces. Le principe de la nature, c’est qu’il y a des mangeurs et des mangés, ne l’oublions pas. Néanmoins, la nature a existé pendant très longtemps sans l’homme. L’homme est un tout petit épisode dans l’histoire de la Terre et de la nature, en tout cas l’homme actuel. Et il y a fort à parier que si l’homme disparaît, la nature poursuivra son chemin…

Maintenant, ce qui est vrai, c’est que si l’on abandonne un certain nombre d’activités – notamment agricoles – de co-construction de la nature, les paysages vont changer. La déprise agricole (abandon et sous-utilisation à long terme des sols) entraîne ce qu’on appelle la « fermeture » des paysages. Ça veut dire que les systèmes forestiers vont prendre la place des systèmes prairiaux ouverts, ce qui provoquera un changement assez important dans les peuplements qui leur sont associés. Et l’une des raisons probables de l’érosion des populations d’oiseaux des champs en France et en Europe, dont on discute pas mal, est en partie liée à cette déprise agricole. Cela veut dire que beaucoup d’endroits qui étaient des milieux « ouverts » sont maintenant abandonnés à une forêt qui gagne du terrain en France.

Et puis il ne faut jamais oublier que l’artificialisation des sols (extension des zones habitables) progresse beaucoup. Lorsque l’on aborde le problème de la disparition des insectes (sans exclure le rôle des insecticides), il faut considérer le rôle de l’éclairage, celui des lampadaires qui tuent des quantités d’insectes. L’urbanisation détruit évidemment un certain nombre de milieux favorables aux insectes. Les pratiques agricoles, surtout avec les cultures extensives, éliminent les bosquets, etc. Je ne nie pas du tout le rôle des insecticides, mais je refuse d’en faire le seul facteur ou le bouc-émissaire de la disparition des espèces.

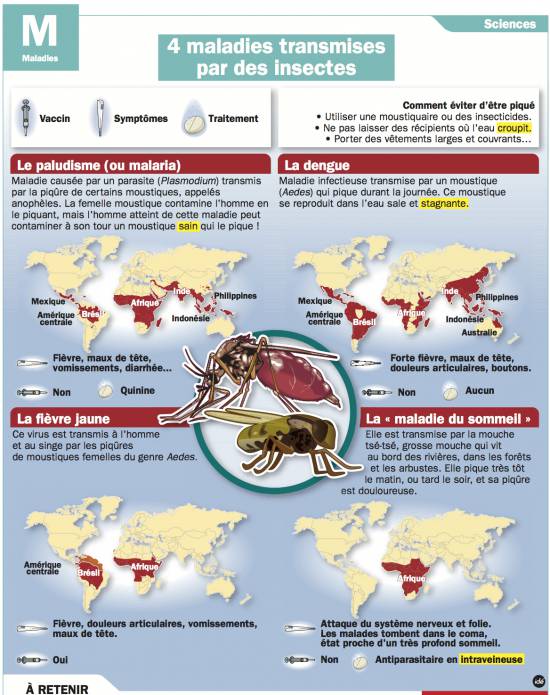

Derrière tout cela, je pose la question de savoir s’il est légitime ou pas que l’homme se protège des nuisances de la nature. N’a-t-on pas le droit de se protéger contre toutes ces nuisances que sont les insectes ravageurs des cultures, que sont les moustiques, que sont tous ces vecteurs de maladies, etc. ? Il y a une vraie question qui est posée… et jusqu’où aller ? Pouvons-nous imaginer des compromis et sur quelles bases ?

En plus, cette question ne se pose pas de la même façon dans les pays en voie de développement que dans les pays avancés. Lorsqu’on regarde le rôle des insectes dans la transmission des grandes maladies parasitaires, bactériennes et virales, on a un autre regard.

Moi, j’ai travaillé dans les pays en voie de développement. J’ai passé dix ans en Afrique et j’étais sur le terrain, pas derrière les écrans d’ordinateur d’un laboratoire français. Le discours actuel sur la biodiversité est complètement aberrant par rapport aux besoins et à la situation des pays en voie de développement.

Leur problème, ce n’est pas la conservation de la nature dans des réserves. Leur problème, c’est aussi de se protéger de la nature et de ses nuisances. Je dis bien aussi… car évidemment, ils ont aussi besoin de protéger leurs ressources.

Cette question des deux visages de la nature m’est particulièrement chère car dans le monde vécu des citoyens, la nature est une source inépuisable de nuisances (maladies, ravageurs de cultures, aléas climatiques, etc.). Mais les conservationnistes refusent d’en parler pour ne pas écorner cette image d’Epinal d’une nature bucolique assiégée par l’homme, qui est leur fonds de commerce !

Conservation de l’homme !

Ce n’est pas une guerre de tranchées, mais tout de même, ce n’est pas du tout la vision bucolique et idyllique que les « bobos » ont actuellement de la nature. Ça c’est vraiment un regard de pays riche.

Ce que vous avancez me semble très important. Pourtant, votre discours, sans être marginal, n’est pas médiatisé et reste très éloigné du discours dominant. Pourquoi y a-t-il tant de scientifiques qui s’adonnent à ce catastrophisme ?

C’est aussi une question que je me pose. Je me suis plusieurs fois étonné que mes collègues puissent avaliser des informations du type « 1 million d’espèces menacées de disparition », sans disposer des données permettant d’étoffer une telle affirmation ni savoir comment on l’a calculé. En principe, il existe une déontologie scientifique. Les scientifiques doivent parler de choses qui sont vérifiées, ou mettre des informations sur la table pour qu’on puisse en discuter. Or, on ne trouve nulle part de quelle manière ces chiffres ont été obtenus. Les affirmations de ce type qui tournent en boucle sur internet et sur les réseaux sociaux ne sont pas sourcées.

J’étais interrogé par l’hebdomadaire Le Point (20 février 2021) sur la question du WWF qui annonce, dans son rapport Planète vivante (Edition 2020) que 68 % des vertébrés ont disparu entre 1970 et 2016.

Manque de chance, il y a deux articles scientifiques qui, en s’appuyant sur les mêmes bases de données que le WWF, sortent des chiffres totalement différents. En gros, oui, il y a des espèces dont les populations sont en forte régression, c’est incontestable, on parle des lions, on parle des girafes, etc. Mais il y a également des populations qui sont en expansion et ça, on n’en parle jamais, de même qu’on ne parle jamais de l’évolution qui est en cours. On parle toujours de la disparition des espèces, mais quand on fait des analyses génétiques des populations, on s’aperçoit que l’évolution est toujours en cours. Vous avez des différences génétiques dans un même bassin fluvial, entre populations de poissons d’une même espèce à quelques dizaines de kilomètres de distance. L’évolution, c’est de l’adaptation, Les espèces sont en permanence en train de s’adapter. Quand vous introduisez une espèce américaine dans un lac européen, au bout de quelques décennies, elle se différencie de l’espèce d’origine et peut devenir une nouvelle espèce biologique.

Lors de conférences visant à populariser l’idée de la « grande réinitialisation » (Great Reset), c’est-à-dire le verdissement de la finance mondiale pour « sauver le climat », on a pu voir, à la fin de la grande session réunissant la fine fleur des financiers à Londres, le 11 novembre 2020, Greenpeace présenter la bande annonce de son film « Our Planet, Too Big too fail »…

Je sais…

On peut donc croire qu’il existe un lobby de la finance verte qui a bien besoin de ce genre de propagande…

Il y a « une machine à cash », pour dire les choses simplement. Si vous présentez un programme de recherche dans lequel vous dites « je veux montrer tout l’intérêt de la préservation du bocage et de sa transformation historique, soulignant le rôle positif de l’homme », alors vous ne trouverez absolument aucun financement. En revanche, si vous jouez le chercheur pyromane et que vous criez au feu : « Ah, les espèces invasives, ah, le changement climatique ! ça va tout transformer, ça va tout détruire ! »

Ça marche très bien au niveau des médias, ça marche très bien, hélas, au niveau d’un bon nombre de nos concitoyens, et là, vous allez obtenir des crédits, car vous allez dire « donnez-moi de l’argent, je vais vous apporter la solution ». Cela ressemble fort à ce qu’on appelait au Moyen-Âge le régime des indulgences (Note 2), lorsque l’Eglise disait « donnez-nous de l’argent, et votre âme sera sauvée ! »

C’est ce que dit le WWF : « Donnez-nous de l’argent et on va sauver la planète ! » Ça dure depuis des décennies sans que la question de l’érosion de la biodiversité soit réglée pour autant.

C’est pas mal, les indulgences vertes !

Tout cela crée une sorte de doxa. On se renvoie la balle, on fait de la surenchère. On a une « érosion sans précédent » mais qui n’est pas documentée. On se monte le bourrichon d’une certaine manière, mais ça rapporte – de la notoriété, parce qu’on passe dans les médias, et de l’argent parce que vous allez sauver le monde. Qui va dire le contraire ? On est dans un grand jeu de rôle.

Cela me conduit à la dernière question à laquelle vous avez déjà répondu en partie. Aux politiques, vous dites « regardez les chiffres et ne répondez pas aux images et aux émotions ». Existe-t-il des domaines de recherche prometteurs permettant de clarifier ce débat ?

Pour clarifier ce débat, il faudra d’abord que les politiques soient à l’écoute, ce qui n’est pas forcément le cas. C’est une question pour laquelle je n’ai pas de réponse définitive. Je ne suis pas un gourou. Je ne dis pas « il n’y a qu’à… » ou « il faut qu’on… ».

Lorsque je parle de préserver la diversité biologique, je souligne qu’il faut le faire dans un contexte qui dépasse la seule vision naturaliste. Il y a la nature « objet » et la nature vécue… et on ne peut pas parler de la préserver sans tenir compte des paramètres sociaux en matière d’usages et de santé.

Revenons au lac du Der, qui est devenu une zone de protection pour les oiseaux. Une zone humide, un peu marécageuse, ce n’est pas compliqué à faire. Vous creusez un trou, vous y mettez de l’eau, et au bout d’un an ou deux, vous aurez une belle zone humide. La nature fait très bien les choses et il y a naturellement des échanges importants d’espèces d’un endroit à un autre par le biais des oiseaux, des mammifères, du vent, etc. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, faites un trou et mettez de l’eau. Après quelques semaines vous verrez que la vie s’y est bien installée.

Oui, le vivant est conquérant !

Il y a eu des expériences intéressantes de création de marais au nord de Paris, dans le Parc départemental du Sausset (93), par un collègue qui est urbaniste. Au début, des paysagistes y ont mis des plantes. Quelques années après, tout cela avait disparu et l’endroit était envahi par une végétation spontanée de zones humides. A tel point que cette zone est devenue un centre d’attraction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le public appréciait ce coin de nature sauvage… en milieu urbain.

C’est une chose qui a été déterminante dans ma réflexion, pour dire qu’effectivement l’action de l’homme n’est pas systématiquement négative. Mais ce qui était fait initialement pour distraire le public est devenu une réserve ornithologique fermée au public !

Comme je l’ai développé dans certains articles, on n’est pas obligé d’avoir une vision monolithique des choses. J’aborde souvent ces questions du point de vue des rapports nature-société. Si les hommes ont envie, quelque part, de coins de nature protégée, parce que ça leur fait plaisir, et parce qu’ils y trouvent un intérêt, pourquoi pas ? On n’est pas pour autant obligé de faire de la France tout entière une réserve naturelle ! On doit réfléchir sur la base d’un compromis entre différentes attentes des citoyens et des usages de la biodiversité.

Entre 100 % parking et 100 % réserve naturelle, il y a de la marge…

On parle actuellement de 30 % d’aires protégées (terrestres et maritimes), et certains conservationnistes disent que ce n’est pas assez, qu’il faudrait passer à 50 %. Mais où va-t-on mettre les hommes, là-dedans ? On va les mettre dans des réserves indiennes ? Ça, on ne le dit pas… C’est bien le problème, et c’est irresponsable.

Si l’on revient aux pays en voie de développement, lorsqu’on parle de 30 ou 50 % d’aires protégées alors que leur population est en forte augmentation, va-t-on y faire des zones hyper-peuplées et d’autres hyper-dépeuplées ? Tout ça pour qu’on puisse admirer une belle nature dans les zones protégées alors que les hommes crèvent de faim à côté ? Vous avez lu le livre Le colonialisme vert de Guillaume Blanc ? Lisez-le.

J’ai vécu ça en partie. J’ai connu les zones protégées en Afrique de l’Ouest, elles n’ont pas résisté longtemps lorsqu’il y a eu des révoltes sociales. C’étaient des réserves de viande de brousse. C’est un peu différent en Afrique de l’Est, où c’est devenu en réalité du grand business. Pourquoi pas !

Pour protéger les animaux, certains sont près à abattre les hommes dans ces réserves…

Abattre est peut-être un peu fort (mais c’est vrai au sujet des braconniers…), mais les expulser sans aucun doute. C’est ce que fait le WWF. C’est ce que dit Blanc également et ce comportement a été dénoncé dans des articles parus dans Le Monde diplomatique.

Oui, la télévision néerlandaise y a également consacré un reportage extrêmement documenté.

On peut accepter que dans certains pays comme la France, on crée des réserves dans des endroits où il n’y a personne. C’est le cas du parc du Mercantour. Mais il est vrai aussi que nous avons des parcs régionaux qui essaient d’associer protection et activités humaines, avec un certain succès.

Ou le retour des haies ?

On peut replanter des haies, et c’est ce que l’on fait à petite échelle, mais c’est encore assez anecdotique. Une haie, ce n’est pas que de l’aubépine, c’est aussi des arbres, et il faut du temps. Il y a en théorie des choses simples à faire pour recréer l’hétérogénéité des habitats. Au lieu d’avoir d’immenses étendues de champs labourés, on peut reconstituer quelques bosquets, ce qui serait certainement très positif pour la biodiversité.

Cela offre un plus pour les oiseaux…

Ce sont les arbres qui sont importants pour beaucoup d’oiseaux. Il est également clair qu’il faut réduire les pollutions, mais celles de toute nature, et pas seulement les pesticides. Les pollutions lumineuses, ça existe, et l’on pense que pour les insectes et les oiseaux, cela joue un rôle actuellement. Il y a des scientifiques qui semblent disposer de données pour le prouver. On voit bien qu’il y a des choses à faire, mais ce n’est pas forcément la révolution.

C’est en « co-construisant » avec la nature et en se posant la question : qu’est-ce qu’on veut comme nature ? Ce qui nous amène à prendre en compte non seulement des facteurs écologiques, mais également des facteurs économiques et sanitaires. Je ne suis pas sûr que les citoyens soient prêts à accepter le retour des moustiques, par exemple. Mais je respecte aussi les choix de nature éthique. Encore faut-il qu’ils ne deviennent pas exclusifs.

Aujourd’hui, dès qu’il y a un coq qui chante ou des grenouilles qui croassent, on appelle la police et on exige que le maire du village soit fusillé !

Ce qui compte, c’est de rechercher des solutions au cas par cas, qui ne seront pas les mêmes partout. En évitant les excès et les attitudes trop dogmatiques. Mais à certains moments, il faut aussi savoir trancher. Ça c’est de la politique, pas de la science.

C’est pour cela que le concept de co-construction est vraiment la chose à faire connaître.

Il faut tenir compte, selon les endroits, du contexte écologique, économique, sociologique, etc. Il faut tenir également compte des changements dans la société. Au XIXe siècle, la préoccupation majeure était de survivre. L’agriculture ne produisait pas assez, les gens crevaient de faim dans certains endroits. Il fallait donc produire. On ne se posait pas la question de la protection de la nature. Aujourd’hui, c’est la même chose dans les pays en voie de développement.

Je ne sais pas si vous avez vu le cri d’alarme lancé par Jean-Christophe Debar, de la FARM (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde). Car il y a toute une offensive européenne en cours, au nom du Green New Deal, contre la viande, accusée d’être en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre.

C’est ce que l’on dit… encore faut-il faire des évaluations honnêtes de ces émissions.

On a vu alors des gens sortir leur calculette pour évaluer comment réduire de moitié l’élevage. Face à cela, M. Debar met en garde qu’imposer des baisses de rendement risque d’obliger à doubler les surfaces à cultiver. En gros, cela équivaut à raser les forêts pour faire du bio… Ils se trouvent pris dans leurs propres paradoxes.

Pour produire la même chose en bio, cela demande 30 à 50 % plus de terres qu’en traditionnel. Je ne défends pas forcément le traditionnel, mais c’est un fait. A partir de là, on peut discuter. On peut certainement faire du bio dans certains endroits, mais dans l’état actuel, le bio est plus consommateur d’espaces. Moi je développe une autre idée. Je vis dans un pays où il y a encore du bocage (zone d’élevage). Eh bien, si l’on supprime la viande, qu’est-ce qu’il va devenir, ce bocage ? Ça va s’emboiser : friche, bois… ou ça va faire de belles zones industrielles pour centres commerciaux, ou des centres de loisirs. Donc, si on mange moins de viande, on va modifier nos paysages et sa biodiversité, ce qui montre la complexité des phénomènes et la limite des raisonnements « y’a qu’à, faut qu’on ».

On veut faire de nos agriculteurs de simples « capteurs de carbone ». Ils ne seront plus rémunérés pour les aliments qu’ils produisent, mais pour leur gestion de champs considérés comme des puits de carbone… La question est de savoir ce qui capte le plus de CO2 : une friche, une forêt ou un champ cultivé ?

Cela dépend des cultures et de ce qu’on intègre comme éléments de calcul. Vous parlez des émissions de gaz à effet de serre. On accuse les vaches.

Cependant, un des grands émetteurs de méthane, ce sont les zones humides… Les « feux follets », vous connaissez ? C’est du méthane. Avec la décomposition de la matière organique, il y a émission de méthane.

Pourtant on protège les zones humides, c’est un grand enjeu de conservation, n’est-ce pas ? Mais personne ne veut parler de la production de méthane par les zones humides… Les ONG montent au créneau quand on leur dit ça.

Ségolène Royal serait mécontente de vous entendre !

C’est pourtant évident. J’ai assisté à une séance de l’Académie de l’agriculture où on a parlé de l’émission de méthane par le rot des vaches. J’ai demandé à quoi ça correspond par rapport aux émissions des zones humides ? Silence… Il existe aussi des données démontrant que le permafrost qui se dégèle émet des quantités considérables de méthane. Il faut dire ces choses. On s’amuse avec le rot des vaches, mais est-ce le fond du problème ? On amuse la galerie, en réalité…

Ne pensez-vous pas qu’il est temps de former à nouveau des écologues et des biologistes prêts à aller sur le terrain pour y faire des relevés, plutôt que de tout miser sur des modélisations informatiques ?

C’est un des grands problèmes de l’écologie actuellement. Récolter des données, aller sur le terrain, ça coûte cher, ce n’est pas valorisant au niveau des publications, et c’est parfois sportif ! Pour ces différentes raisons, l’écologie est en partie devenue une science spéculative. Dans son bureau, on fait de l’écologie théorique sur ordinateur avec des « modèles » et on sort ensuite de grandes théories qui ne sont pas validées par les données de terrain.

Pour moi, l’écologie est avant tout une science d’observation ! le modèle est un outil qui aide à traiter ses informations. Ce n’est pas une fin, et encore moins un moyen de se substituer au terrain. Ou alors on en reste à la vision fixiste de l’écologie et on croit que le vivant se conforme aux théories que l’on a imaginées. Comment prendre en compte la variabilité et les aléas dans des modèles déterministes ? Le modèle auquel on accorde un crédit prédictif est l’antithèse de la démarche adaptative.

Un mot pour conclure ?

A mon sens, il est urgent que « l’écologie » (et pas l’écologisme) fasse sa révolution copernicienne. L’écologie est née autour de l’objectif d’identifier les lois qui régulent la nature.

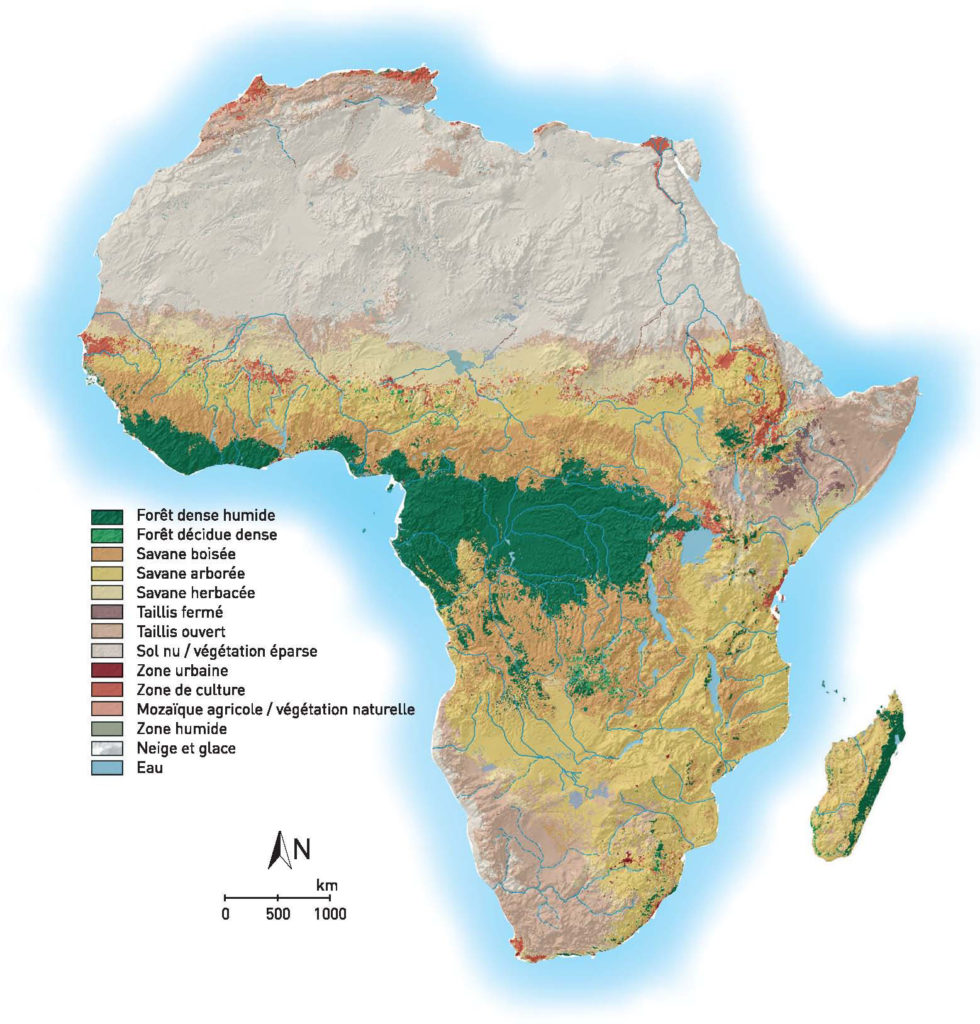

C’était le but recherché au début du XXe siècle : découvrir les lois de la nature. Avec l’arrière-pensée que si l’on connaissait les lois, on pourrait agir sur la nature. Tout comme on avait trouvé les lois des orbites planétaires et de la gravité avec Copernic et Newton, on espérait trouver des lois définissant le fonctionnement général de la nature. Avec le temps, on s’est aperçu qu’il n’y avait pas (ou très peu) de lois pouvant expliquer le fonctionnement général de la nature, mais beaucoup de situations particulières (la contingence). La seule grande loi est celle qui montre que la distribution des espèces à la surface du globe dépend du climat et de la géomorphologie. A part cela, chaque système écologique est relativement différent et fonctionne d’une manière différente. Il faut donc éviter les généralisations et les globalisations, comme le font les mouvements militants et les ONG lorsqu’ils parlent d’érosion de la biodiversité. On l’a vu à propos de la différence entre les espèces continentales et les espèces insulaires.

Et surtout, il faut se mettre dans la perspective que la nature, ça bouge, ce n’est pas en équilibre, ce n’est pas stable, et que penser la préserver dans des réserves ou à travers des lois normatives, c’est un peu de la fiction.

Ils font la même erreur sur le climat en évoquant une température globale de la planète…

Oui, ils appellent cela la « température moyenne » pour l’ensemble du globe. J’ai dit une fois, par boutade, « qu’est-ce que c’est, cette connerie ? » Ça signifie quoi, une moyenne globale ? On voit bien que ce n’est pas si simple au niveau de la planète. Il y a à la fois des réchauffements et des refroidissements, des canicules et des vagues de froid, etc. Il en est de même pour la biodiversité, elle n’est pas la même partout.

Chaque région a son histoire climatique, géologique et anthropique. On dit que l’écologie est contingente, c’est-à-dire qu’un système écologique est le produit d’une histoire et d’un contexte local. La globalisation masque cette hétérogénéité qui est pourtant la caractéristique du vivant. Chaque système a son mode de fonctionnement, ce qui rend bien entendu difficile les généralisations. Les forêts méditerranéennes ne sont pas les forêts bretonnes, ni les forêts tropicales, et ça ne fonctionne pas de façon identique. La vie, c’est avant tout la diversité et l’hétérogénéité, c’est l’adaptation aux conditions locales…

Cela veut dire que l’écologie doit s’inscrire dans une perspective dynamique et non pas statique. Pour moi, c’est le fond du problème. On manque encore d’outils pour prendre en compte la dynamique des écosystèmes. On manque aussi d’informations sur leur évolution sur le temps long. On a longtemps pensé qu’un système écologique fonctionnait comme une machine dans laquelle toutes les espèces avaient leur rôle. Ce concept que l’on a qualifié de déterministe était pratique, car il donnait l’illusion que l’on pouvait gérer la nature si on en connaissait les lois de fonctionnement.

Depuis, on s’est rendu compte, à la suite des travaux du paléontologue S. Gould, par exemple, et ceux des généticiens, que le hasard jouait un rôle considérable dans la dynamique du vivant. Le vivant n’est pas le monde physique et il n’obéit pas aux mêmes lois.

Mais reconnaître le rôle du hasard (ou des aléas), c’est ouvrir la porte à l’incertitude, et on a du mal à y souscrire car ça rend difficile la prévision. Les gestionnaires sont alors démunis en matière d’anticipation. Mais on continue à faire comme si on pouvait prévoir le futur, avec ces nouveaux astrologues que sont les modélisateurs qui entretiennent l’illusion que le futur est prévisible… et donc maîtrisable !

Il faut dire clairement que l’on ne sait pas prévoir. Il faut le marteler car en réalité, ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de nous adapter. C’est cette thématique d’une gestion adaptative qu’il faut promouvoir, bien différente de la gestion normative que nous pratiquons, qui consiste à établir des normes pour appliquer des lois qui n’ont aucune signification dans des systèmes dynamiques.

On en est, hélas, à une sorte de retour à une pensée moyenâgeuse. On fait tout un foin sur la complexité du monde, mais en fin de compte, c’est le rasoir d’Ockham, on adopte un truc simplet.

En effet, le public veut les explications les plus simples possibles. On est resté sur la logique : une cause, un effet. On a du mal à penser que dans un système écologique, un effet peut avoir plusieurs causes qui s’additionnent ou se compensent. On oublie aussi qu’une cause peut mettre beaucoup de temps avant d’avoir un effet. Les sécheresses cumulées sont l’une des causes du dépérissement des arbres.

Comme vous l’avez dit, on cherche des « effets de com’ ». Tout ce qui est ambigu, métaphorique, paradoxal ou réellement hypothétique, est écarté.

La complexité, on a du mal à l’intégrer. C’est pourquoi on opte pour les idées simples et le plus souvent fausses. Il n’est pas évident de résumer des phénomènes aussi complexes que les dynamiques naturelles. Et puis, il faut bien l’admettre, beaucoup de citoyens sont ravis quand on donne dans le catastrophisme. La preuve, c’est que ça marche au niveau du temps d’écoute des émissions radio ou télé. Et les ouvrages de collapsologie se vendent bien.

Soyons plus positifs. Ce qui fait l’intérêt de l’écologie de nos jours, ce n’est pas de faire la liste des notices nécrologiques, mais de redonner une vision positive et opérationnelle des relations homme-nature. Sans nier, bien évidemment, qu’elles ne sont pas toujours très cordiales, on doit aussi reconnaître que dans certaines régions du monde, les hommes ont co-construit une nature qui répond à leurs besoins de sécurité physique et alimentaire.

Et cette nature à l’exemple de celle que nous connaissons en Europe, n’est pas pour autant un champ de ruines. Ce n’est pas en stigmatisant continuellement le rôle de l’homme et en prédisant l’apocalypse que l’on mobilisera les citoyens. Il faut redonner de l’espoir, réenchanter la nature, comme le disait Serge Moscovici.

Et l’écologie scientifique doit apporter son concours à la reconstruction de rapports moins dogmatiques avec la nature, en montrant qu’il y a aussi des « lendemains qui chantent ». Ce qui suppose de réviser sérieusement les concepts fondateurs et de s’affranchir des discours militants basés sur des considérations idéologiques.

Je retiens votre image d’« indulgence verte ». D’ailleurs, lorsqu’on regarde les formulaires de don de certaines ONG militantes, on constate qu’ils vous demandent de leur léguer votre héritage. On culpabilise les gens à mort, et ensuite, pour pouvoir accéder au paradis par un petit chemin vert, ils vous disent « confiez-nous votre fortune ».

Il serait intéressant de savoir comment fonctionnent réellement ces organisations qui prétendent défendre la nature. Ce sont des multinationales qui brassent beaucoup d’argent. Ce que je sais, c’est que le niveau des rémunérations que touchent les milliers de « spécialistes » et d’employés de ces grands organismes sont supérieurs aux salaires des scientifiques français.

Il y a un combat d’idées à mener, et nous sommes très content que vous le meniez. Nous essayons, nous, de notre côté, d’y apporter notre pierre.

C’est un combat qu’on ne peut pas mener tout seul. Discuter de la doxa dominante est compliqué, on a du mal à se faire entendre, on a l’impression de ne pas être écouté. Mais on s’aperçoit aussi que les lignes commencent à bouger.

Ainsi, j’ai participé par visioconférence à une réunion du Sénat sur la « continuité écologique » des rivières en France.

Je vous rappelle qu’il y a quelques années, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et l’Office français de la biodiversité (OFB) avaient décidé que pour restaurer l’état écologique des rivières françaises, il fallait détruire tous les « seuils » [3], c’est-à-dire détruire tous les moulins, en quelque sorte. En clair, éliminer toutes les constructions qui pouvaient entraver la circulation de l’eau des rivières, afin de permettre à certaines espèces (en réalité une poignée) de remonter le cours de la rivière pour se reproduire.

Il y a eu pas mal d’actions très contestées et les propriétaires de moulins ont beaucoup manifesté. On est ici typiquement confronté à la fausse bonne idée, car la raréfaction des poissons migrateurs dans nos cours d’eau résulte de multiples causes, comme nous l’avons vu plus haut, notamment la qualité de l’eau, mais aussi l’endiguement des cours.

Avec un collègue géographe et d’autres auteurs, nous avons écrit un livre sur la restauration écologique des rivières, qui est paru l’année dernière.

Apparemment, cela a fait bouger un peu les lignes et on est en train d’évoluer vers l’abandon de ces mesures technocratiques consistant à supprimer systématiquement tous les seuils, qui, en outre, ne semblent pas donner les résultats escomptés mais détruisent un patrimoine. Il faut voir les choses au cas par cas et discuter de mesures alternatives avec les propriétaires. Il y a des politiques qui commencent à évoluer.

Je ne suis donc pas pessimiste, ce qui m’encourage à poursuivre ce combat d’idées.

NOTES:

- En 1971, lors d’une conférence à Ramsar, en Iran, 18 pays ont signé une convention sur la protection des zones humides, « importantes, en raison des fonctions écologiques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour la conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine ».

- Au Moyen Âge, l’Église catholique permettait à ses fidèles d’acheter en argent bien sonnant des indulgences, lesquelles devaient réduire, selon le montant accumulé, le temps qu’on devait passer au purgatoire après sa mort pour expier ses péchés. C’était fort commode pour les vilains qui avaient les moyens de s’offrir un peu plus de péchés que la moyenne. Bien avant Luther, l’humaniste Erasme de Rotterdam fut le premier à s’insurger contre cette pratique. KV.

- Le mot « seuil » désigne tout ouvrage fixe ou partiellement mobile, construit dans le lit mineur d’un cours d’eau et qui le barre en partie ou en totalité. On en recense plus de 60 000 en France.

La splendeur des Royaumes d’Ifè et du Bénin

Les têtes en bronze d’Ifè (Nigeria) mettent à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».

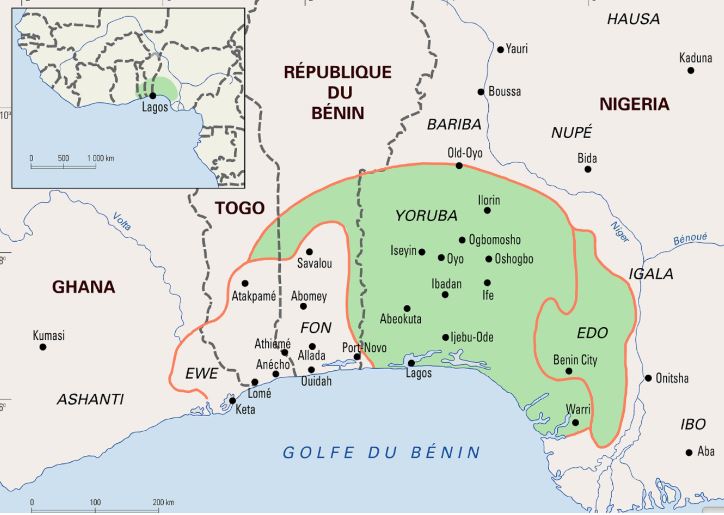

Aujourd’hui ville d’un demi-million d’habitants au sud-ouest du Nigeria, Ifè fut le centre religieux et l’ancienne capitale du peuple yoruba qui s’est développé pour l’essentiel grâce au commerce qu’il faisait sur le fleuve Niger, long de 4200 km, avec les peuples de l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

Cet espace avant tout géoculturel de quelque 55 millions de personnes a prospéré dans une vaste ère géographique (Yoruba-land) d’environ 142 000 km², comprenant des régions entières de pays comme le Nigeria (76 %), le Bénin (18,9 %) et le Togo (6,5 %) actuels.

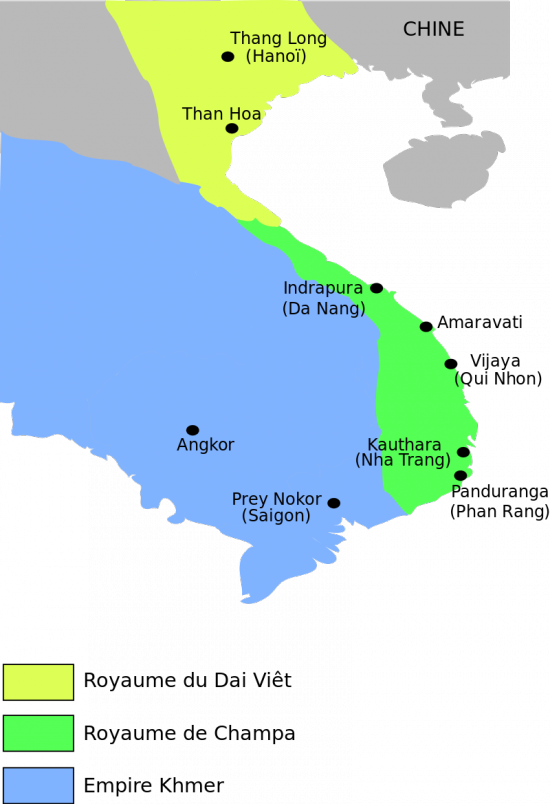

On trouve également des Yoruba au Ghana, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et, depuis la traite négrière, aux Etats-Unis. Ce n’est donc pas surprenant que le yuroba, une langue à tons, soit l’une des trois grandes langues du Nigeria, également parlée dans certaines régions du Bénin et du Togo, ainsi qu’aux Antilles et en Amérique latine, notamment à Cuba par les descendants d’esclaves africains. Espace géo-culturel des yoruba autour d’Ifè et, à droite, celui du peuple edo au Royaume autour de Bénin City.

Un trésor hors du commun

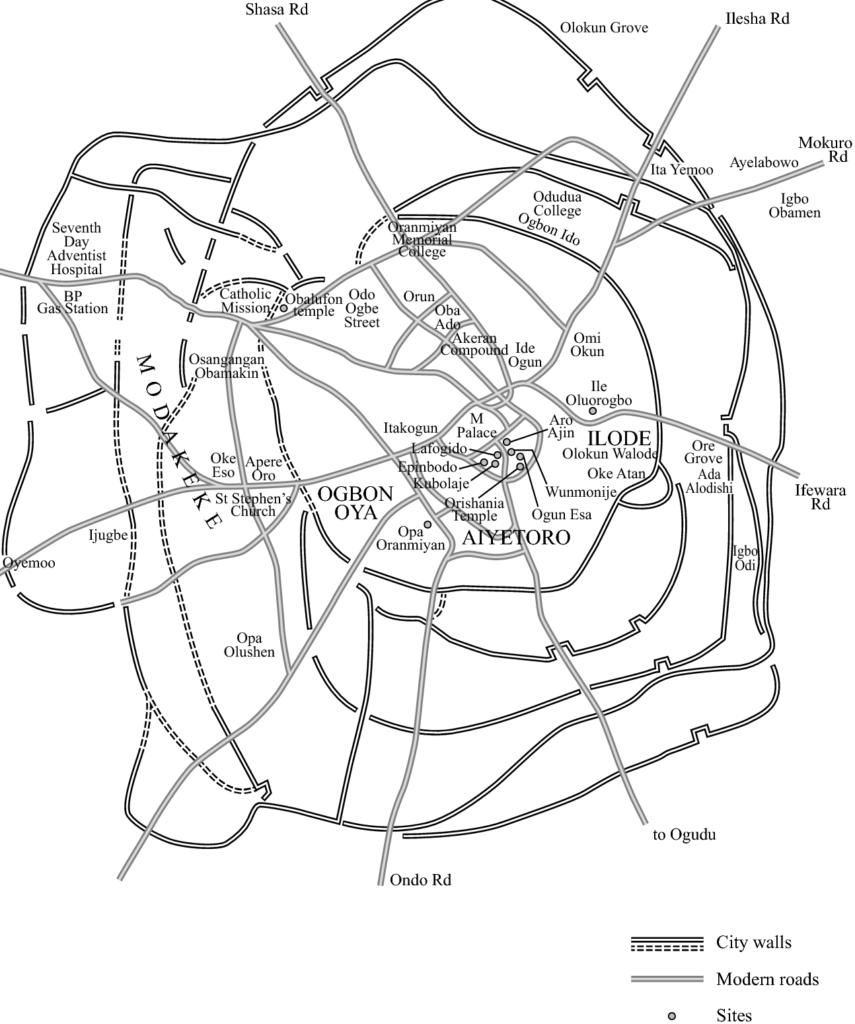

C’est en janvier 1938, lors de travaux de terrassement pour la construction d’une maison, que des ouvriers découvrent à Ifè, dans le quartier de Wunmonije, un trésor peu ordinaire. A une centaine de mètres du site du Palais Royal, ils déterrent treize magnifiques têtes en bronze datant du XIIe siècle représentant un roi (un « Ooni ») et des courtisans. D’autres ont été déterrées depuis.

Leurs visages, hormis les lèvres, sont couverts de striures. La coiffure fait penser à une couronne complexe composée de plusieurs couches de billes tubulaires, surmontée d’une crête avec une rosette et une « aigrette ».

La surface de cette couronne porte des traces de peinture rouge et noire. Ces grandes têtes ont pu servir d’effigies de défunts lors de cérémonies funéraires, qui, chez les Yoruba, ont parfois lieu un an après l’enterrement rapide des morts qu’impose le climat tropical.

Le rendu très ressemblant et naturaliste des têtes est alors considéré comme anachronique dans l’art de l’Afrique subsaharienne, et encore plus troublant que celui des portraits de momie, très réalistes, du Fayoum égyptien (I-IIe siècle)..

Pourtant, une longue tradition de sculpture figurative présentant des caractéristiques semblables existait avant la création de ces sculptures de métal, en particulier chez les Nok, un peuple de cultivateurs maîtrisant le fer à partir de 800 ans avant notre ère.

Hystérie

Depuis 1938, les « têtes d’Ifè » ont provoqué des réactions proches de l’hystérie en Europe et en Occident.

D’un côté, les « modernistes » et les « abstraits » du début du XXe siècle, pour qui plus une sculpture est abstraite et s’éloigne de la réalité, plus elle est considérée comme typiquement africaine.

Pour ceux qui s’inspiraient de « l’abstrait » africain pour se libérer du naturalisme matérialiste, les têtes d’Ifè venaient donc brutalement bousculer leurs théories savamment construites.

De l’autre, surtout pour les partisans de l’impérialisme colonial, cet art ne pouvait tout simplement pas exister.

A Frank Willett, le responsable du Département nigérian des Antiquités et auteur d’Ifè, une civilisation africaine (Editions Tallandier, 1967), qui rapportait que « les Européens en visite à Ifè se demandent fréquemment comment des gens vivant dans des maisons de boue séchée, aux toits de paille, ont pu fabriquer d’aussi beaux objets que les bronzes et terres cuites au musée », l’éditeur Sir Mortimer Wheeler répondit :

Le préjugé a la vie dure, qui veut que la création et la sensibilité artistiques ne puissent exister sans les talents domestiques et le confort sanitaire !

Les interrogations des Européens étaient nombreuses. Comment, au XIIe siècle, des peuples primitifs, n’ayant jamais connu de forme d’État organisé, auraient-ils pu fabriquer des têtes en bronze d’un tel raffinement, faisant appel à des techniques que même l’Europe ne maîtrisait pas à cette époque ? Comment des tribus, vivant dans la superstition et la magie la plus irrationnelle, auraient-elles pu observer avec tant de minutie l’anatomie humaine ? Comment des sauvages auraient-ils pu exprimer des sentiments aussi nobles, aussi bien envers des hommes que des femmes ?

Devant un paradoxe aussi insoutenable, le déni fut la règle.

Ainsi, lorsque l’archéologue allemand Leo Frobenius présenta le premier ce type de tête, les experts refusèrent de croire à l’existence d’une civilisation africaine capable de laisser des artefacts d’une qualité qu’ils reconnaissaient comparable aux meilleures réalisations artistiques de la Rome ou de la Grèce antiques. Pour tenter d’expliquer ce qui passait pour une anomalie, Frobenius avança alors, sans le moindre début de preuve, la théorie que ces têtes auraient été moulées par une colonie grecque fondée au XIIIe siècle av. J.-C., et que cette dernière pouvait être à l’origine de la vieille légende de la civilisation perdue de l’Atlantide, un récit repris en chœur par la presse populaire…

Bronze

Ce qui choqua en premier lieu les experts occidentaux, c’est qu’il s’agissait de têtes en bronze, en réalité en laiton au plomb (environ 70 % de cuivre, 16,5 % de zinc et 11,3 % de plomb).

Etant donné la rareté de ce minerai au Nigeria, ces objets démontrent que la région entretenait des relations commerciales avec des pays lointains. On pense qu’il provenait de l’Europe centrale, du nord-ouest de la Mauritanie, de l’Empire byzantin ou, via le fleuve Niger, de Tombouctou, où le minerai arrivait, à dos de dromadaire, du sud du Maroc.

Si durant la période du Néolithique, des pépites de cuivre, d’or et d’argent sont martelés à froid ou à chaud, ce n’est qu’à partir de l’Age du bronze que l’homme découvre la métallurgie. A partir de minerais, il est alors capable d’extraire des métaux grâce à un traitement thermique précis, rendu possible par l’expérience des céramistes de l’époque, grands experts dans la maîtrise de la chaleur et des fours de cuisson.

Or, le cuivre ne fond qu’à 1083° Celsius, mais en y ajoutant de l’étain (qui fond à 232°) et du plomb (qui fond à 327°), on peut obtenir du bronze à 890° et du laiton à 900°. La terre cuite se fait, elle, à basse température, aux alentours de 600 à 800°.

Cependant, en Chine, dès la dynastie des Shang (1570 – 1045 av. JC), certaines porcelaines exigent des températures beaucoup plus élevées, entre 1000 et 1300°.

Les plus anciennes traces de céramique en Afrique subsaharienne semblent dater de plus de 9000 av. J.-C., voire plus encore, quelques tessons fragmentaires, datés de 12 000 av. J.-C. ayant été découverts en Afrique de l’Ouest, en l’occurrence au Mali.

La céramique se manifeste également plus au sud, notamment avec la culture Nok dans le nord du Nigeria au début du Premier millénaire av. JC.

Cire perdue

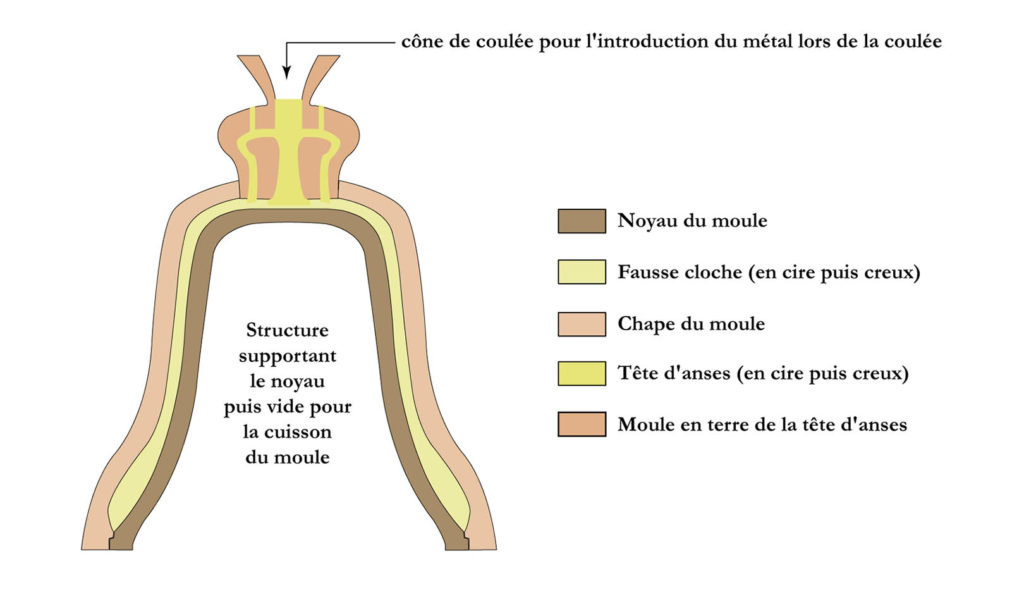

Ensuite, ce qui choqua tout autant les experts, c’est que la technique mise en œuvre pour leur réalisation était la technique dite « à cire perdue », un procédé de moulage de précision qu’on utilise encore de nos jours pour la fabrication des cloches d’églises. Le moule se compose de trois parties distinctes et superposées : le noyau, la cloche ou la statue (en cire) et la « carapace » ou chape. Par différentes astuces, le bronze en fusion qu’on laisse pénétrer va se substituer au modèle en cire. Lors de la coulée, différents conduits doivent permettre d’évacuer aussi bien la fumée qu’une partie de la cire lorsqu’elle fond.

En clair, il faut des artisans très qualifiés pour exercer le métier de fondeur de bronze professionnel.

Le savoir-faire exceptionnel des fondeurs d’Ifè fut précédé de peu par ceux d’Igbo-Ukwu au Nigeria oriental où l’on découvrit en 1939 un tombeau plein d’objets d’art datant du IXe siècle révélant l’existence d’un royaume puissant et raffiné maîtrisant la fameuse technique à la cire perdue, mais qui ne peut être rattachée à aucune autre culture de la région.

Historiquement, l’amulette de Mehrgarh au Pakistan, âgée de 6000 ans, est le premier objet connu façonné à la cire perdue. Si la Chine, la Grèce et Rome maîtrisent cette technique, il faut attendre la Renaissance pour qu’elle fasse son retour en Europe.

Ifè, un Etat organisé

Cartes des différents royaumes et empires africains avant la colonisation. Terre cuite en provenance du site d’Ita Yemoo, Ifè, Nigeria (XIIe au XIVe siècle).

En réalité, l’art d’Ifè mettait à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».

En effet, toute preuve démontrant sur le continent africain l’existence d’empires, de royaumes ou de grands Etats ayant permis aux Africains de s’autogouverner de façon pacifique pendant des siècles, ne pouvait que délégitimer la « mission civilisatrice » du colonialisme.

Or, selon la tradition orale, Ifè fut fondée aux IXe-Xe siècles par Oduduwa, par le regroupement de 13 villages en une cité qui sera la ville centrale de la mythologie yoruba, pour qui elle est le berceau de l’humanité et le centre du monde.

Reconnu comme un dieu mineur, Oduduwa devint ainsi le premier Ooni (Roi) et se fit construire un Aafin (palais). Il gouverna à l’aide des isoro, anciens chefs de village ayant récupéré un titre religieux et assujettis à l’autorité politique royale.

Toujours selon les traditions orales, Oduduwa serait un prince exilé d’un peuple étranger, ayant quitté sa patrie avec une suite et voyagé en direction du sud, s’installant parmi les Yoruba vers le XIIe siècle. Sa foi, qu’il aura apportée, était si importante pour ses disciples et lui qu’elle aurait été la cause de leur exode en premier lieu.

La terre ou le pays d’origine d’Oduduwa sont sujet à débat. Pour les uns, il vient de La Mecque, pour les autres, d’Egypte, comme les savoir-faire qu’il apporta sont supposés le démontrer.

Il est vrai qu’on s’est avant tout intéressé aux routes conduisant vers la mer et les fleuves, il ne fait pas de doute que la savane, au cours des siècles précédents, a pu relier le delta du Niger au Nil, telle une sorte de grande route transcontinentale, passant notamment par le Tchad où des milliers de peintures pariétales témoignent d’un sens artistique créateur.

Le peuple Edo de Bénin City croit, quant à lui, qu’Oduduwa était en fait un prince de chez eux. Il aurait quitté le Bénin à cause d’une lutte pour la succession royale. C’est pourquoi l’un de ses descendants, le prince Oramiyan, fut par la suite autorisé à revenir, et fonda la dynastie qui régna sur le Royaume du Bénin. Le prince Oramiyan fut donc le premier oba du Benin, remplaçant ainsi avec succès le système monarchique Ogiso qui régnait jusque-là.

Métallurgie

Ce qui mérite l’attention, c’est que la métallurgie occupe une place centrale à Ifè. Oduduwa possédait une forge dans son palais (Ogun Laadin). Les rois des différents royaumes installaient leurs forges dans l’enceinte du palais royal, montrant ainsi le rapport symbolique fort entre pouvoir et métallurgie.

Les plus anciennes traces documentant la transformation du minerai de fer en Afrique remontent au IIIe millénaire av. JC. Il s’agit des sites archéologiques d’Egaro au Niger oriental et de Gizeh et Abydos en Egypte.

Tandis que le site de Buhen en Nubie égyptienne (- 1991), après avoir travaillé le fer, deviendra une « usine à cuivre », les sites d’Oliga au Cameroun (-1300) et de Nok au Nigeria (-925) témoignent d’une activité métallurgique dynamique.

Contrairement à ce qui s’est passé sur d’autres continents, l’Age de fer en Afrique aurait précédé dans certaines régions celui du cuivre. Comme nous l’avons vu, les techniques de production du laiton montrent un savoir-faire technologique très avancé. Ifè sera également un centre majeur de production verrière, en particulier de perles de verre. Les déchets de cette production ancestrale, constitués de parties de creusets recouverts de verre fondu, seront recherchés au XIXe siècle par les habitants de la région, bien que l’origine en soit à l’époque oubliée.

Des fouilles archéologiques récentes ont démontré que le peuplement de cette aire est très ancien. Mais comme nous l’avons vu, ce n’est qu’au début du IIe millénaire que des évolutions dans le domaine de la métallurgie auraient permis d’améliorer les outils agricoles et de générer des excédents de nourriture. On y cultive l’igname, le manioc, le maïs et le coton, qui est aussi à la source d’une importante industrie de tissage de vêtements.

La ville connaîtra ainsi une expansion démographique rapide grâce à cet essor de la productivité agricole, dû à la maîtrise d’une densité énergétique accrue permettant de transformer des « pierres » en ressources utiles.

L’urbanisation médiévale d’Ifè est aujourd’hui largement attestée par l’existence de nombreuses enceintes faites de fossés et de talus, qui semblent indiquer les différents espaces ayant connu une concentration démographique et une entité politique suffisamment puissante pour mettre en œuvre de tels travaux.

Ainsi, en tant qu’Etat centralisé, Ifè s’érige très tôt en modèle pour d’autres Etats dans la région et au-delà. Plusieurs descendants et capitaines d’Oduduwa ont fondé d’autres royaumes sur le même modèle et s’appuyant sur la même légitimité. L’expérience monarchique d’Ifè s’exporte avec son cadre culturel. L’adé ilèkè, une couronne de perles de verre symbolisant le pouvoir royal, se retrouve dans la plupart des monarchies de la région.

En tout, de 7 à 20 royaumes selon les sources composent le monde yoruba dans la première moitié du deuxième millénaire de notre ère.

- L’État d’Oyo au Nigeria fut l’une des plus puissantes cités-États yoruba.

- Autre exemple, le Royaume de Kétou, actuellement au sud-est du Bénin, aurait été fondé vers le XIVe siècle par un prétendu descendant d’Oduduwa. Il aurait quitté Ifè avec sa famille et d’autres membres de son clan, pour se diriger vers l’ouest, avant de s’installer finalement dans la cité d’Aro, au nord-est de la ville de Kétou. Rapidement, Aro devint trop petit pour la population grandissante du clan, et la décision fut prise de s’installer à Kétou. Le roi Ede quitta donc Aro avec 120 familles et s’installa dans cette ville.

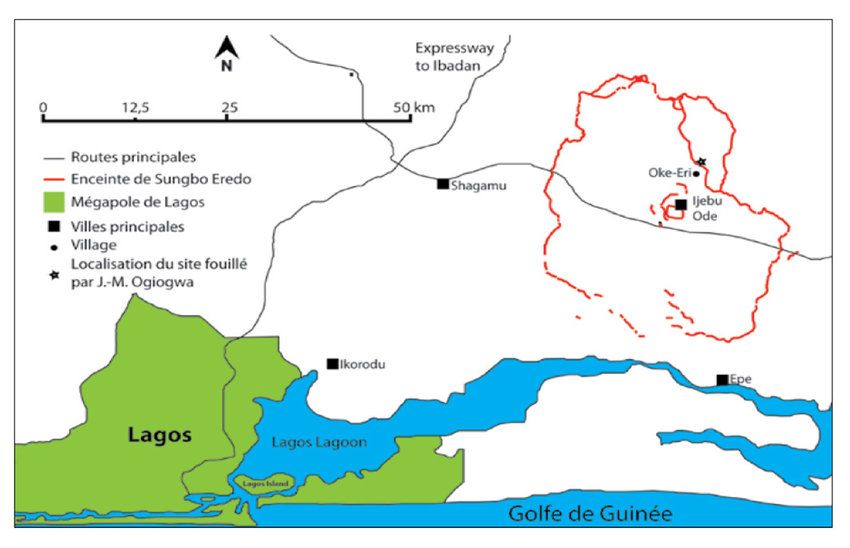

- Autre démonstration des bâtisseurs yoruba, près de la capitale nigeriane Lagos, l’enceinte de Sungbo Eredo, un système de murailles et de fossés construit au XIVe siècle e situé au sud-ouest de la ville d’Ijebu Ode, dans l’État d’Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Sur plus de 160 km de long, ces fortifications, parfois hautes de 20 mètres, consistent en un fossé aux parois lisses, formant une douve intérieure par rapport aux murs qui le surplombent. Le fossé forme un anneau irrégulier autour des terres de l’ancien royaume d’Ijebu. Cet anneau fait environ 40 km dans le sens nord-sud et 35 km dans le sens est-ouest, c’est-à-dire l’équivalent du boulevard périphérique parisien ! Envahi par la végétation, l’édifice ressemble aujourd’hui à un tunnel verdoyant.

D’Ifè au Royaume du Bénin

Au XIVe siècle, Ifè connaît un effondrement démographique, caractérisé par l’abandon de certaines enceintes et une forte avancée de la forêt dans des zones anciennement occupées. On constate également une rupture dans les savoir-faire et les techniques artisanales. Cet effondrement démographique pourrait s’expliquer par une épidémie de peste noire, selon certains auteurs, qui font un parallèle avec les grandes épidémies constatées en Europe sur des périodes proches.

Une partie des habitants a pu se réfugier et apporter son savoir-faire en métallurgie au Royaume du Bénin, qui dura du XIIe siècle jusqu’à son invasion par l’Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’un Etat d’Afrique de l’Ouest côtière dominé par les Edos, une ethnie dont la dynastie survit encore aujourd’hui. Son territoire correspond au Bénin actuel, plus une partie du Togo et le sud-ouest de l’actuel Nigeria, où se trouve d’ailleurs aujourd’hui « Bénin City », un port historique sur le fleuve Bénin. Au cœur de la cité, la résidence royale aux proportions monumentales traduit dans l’espace l’importance accordée au pouvoir politique, spirituel et traditionnel.

Bénin City, une merveille

L’organisation sociale de la ville impressionne les visiteurs européens à la fin du XVe siècle. Important pôle économique régional, on y trouve de l’ivoire, du poivre et des esclaves. Les Européens y échangent de l’huile de palme (le palmier à huile poussant abondamment dans la région) contre des fusils, permettant la modernisation de l’armement béninois.

Située dans une plaine, Bénin City est entourée de murs massifs au sud et de profonds fossés au nord. Au-delà des murs de la ville, de nombreuses autres murailles ont été érigées qui séparent les environs de la capitale en quelque 500 villages distincts.

En 2016, un article du Guardian retraçait la splendeur de la ville. Le journal rapporte que le livre des records Guinness de 1974 décrit les murs de Bénin City comme les plus grands travaux de terrassement au monde réalisés avant l’ère mécanique. Selon les estimations de Fred Pearce, du New Scientist, les murs de Bénin City étaient à un moment donné « quatre fois plus longs que la Grande Muraille de Chine et employaient cent fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Khéops ».

Pearce précise que ces murs « s’étendaient sur quelque 16 000 km en tout, dans une mosaïque de plus de 500 limites de colonies interconnectées. Ils couvraient 6500 km2 et ont tous été creusés par le peuple Edo… On estime qu’il a fallu 150 millions d’heures pour les construire et qu’ils constituent peut-être le plus grand phénomène archéologique de la planète ».

Bénin City fut également l’une des premières villes à s’équiper d’un semblant d’éclairage public. D’énormes lampes métalliques, hautes de plusieurs mètres, se dressaient autour de la ville, en particulier près du palais du roi. Alimentées par de l’huile de palme, leurs mèches brûlaient pendant la nuit pour éclairer la circulation à destination et en provenance du palais.

Lorsque les Portugais découvrirent la ville pour la première fois en 1485, ils furent stupéfaits de trouver ce vaste royaume, fait de centaines de villes et de villages imbriqués les uns dans les autres au milieu de la jungle africaine. Ils l’appelèrent la « Grande ville du Bénin », à une époque où il n’y avait aucun autre endroit en Afrique que les Européens reconnaissent comme une ville. Ils la classèrent comme l’une des villes les plus belles et les mieux aménagées du monde. Bénin City en 1686.

En 1691, le capitaine de navire portugais Lourenco Pinto constatait :

Le Grand Bénin, où réside le roi, est plus grand que Lisbonne ; toutes les rues sont droites et à perte de vue. Les maisons sont grandes, en particulier celle du roi, qui est richement décorée et possède de belles colonnes. La ville est riche et industrieuse. Elle est si bien gouvernée que le vol est inconnu et les gens vivent dans une telle sécurité qu’ils n’ont pas de portes pour leurs maisons.

En revanche, à la même époque, Londres est décrite par Bruce Holsinger, professeur d’anglais à l’université de Virginie, comme une ville

de vol, prostitution, meurtre, corruption et marché noir florissant, ce qui a rendu la ville médiévale mûre pour l’exploitation par ceux qui savent manier la lame rapide ou faire les poches.

Les fractales africaines

La planification et la conception de Bénin City ont été faites selon des règles précises de symétrie, de proportionnalité et de répétition, aujourd’hui connues sous le nom de « fractales ».

Le mathématicien Ron Eglash, auteur de African Fractals (qui traite des motifs sous-tendant l’architecture, l’art et le design dans de nombreuses régions d’Afrique), note que la ville et les villages environnants ont été délibérément aménagés pour former des fractales parfaites, avec des formes similaires répétées dans les pièces de chaque maison, la maison elle-même et les groupes de maisons du village selon des motifs mathématiquement prévisibles.

Lorsque les Européens arrivèrent en Afrique, précise-t-il, ils considéraient l’architecture comme très désorganisée et donc primitive. Il ne leur est jamais venu à l’esprit que les Africains pouvaient utiliser une forme de mathématiques qu’eux-mêmes n’avaient pas encore découverte.

Au centre de la ville se trouvait le Palais royal, entouré d’une trentaine de rues droites et larges chacune d’environ 120 pieds. Ces rues principales, perpendiculaires les unes par rapport aux autres, étaient dotées d’un drainage souterrain constitué d’un impluvium, avec une sortie pour évacuer les eaux d’orage. De nombreuses rues plus étroites et se croisant s’étendaient à l’extérieur. Au milieu des rues, il y avait du gazon que les animaux pouvaient paître.

Les maisons sont construites le long des rues en bon ordre, l’une à côté de l’autre, écrit Olfert Dapper, visiteur hollandais du XVIIe siècle. Elles sont généralement larges, avec de longues galeries à l’intérieur, surtout dans le cas des maisons de la noblesse, et divisées en de nombreuses pièces qui sont séparées par des murs en argile rouge, très bien érigés.

Dapper ajoute que les riches résidents ont gardé ces murs

aussi brillants et lisses en les lavant et en les frottant que n’importe quel mur en Hollande fait avec de la craie, et ils sont comme des miroirs. Les étages supérieurs sont faits de la même sorte d’argile. De plus, chaque maison est équipée d’un puits pour l’approvisionnement en eau douce.

Les maisons familiales sont divisées en trois parties : la partie centrale est le quartier du mari, qui donne sur la route ; à gauche le quartier des femmes (oderie), et à droite le quartier des jeunes hommes (yekogbe).

La vie quotidienne à Bénin City voyait peut-être se déplacer dans des rues encore plus grandes, des foules constituées de gens vêtus de couleurs vives, certains en blanc, d’autres en jaune, bleu ou vert, les capitaines de la ville jouant le rôle de juges dans les procès, modérant les débats dans les nombreuses galeries et arbitrant les petits conflits sur les marchés.

Les premiers explorateurs étrangers décrivent Benin City comme un lieu exempt de criminalité et de faim, avec de grandes rues et des maisons propres, une ville remplie de gens courtois et honnêtes, et gérée par une bureaucratie centralisée et très sophistiquée. Bénin : plaque en laiton (bronze) montrant l’entrée du Palais royal où d’autres plaques décorent les piliers.

La ville est divisée en 11 arrondissements, chacune étant une réplique en plus petit de la cour du roi, comprenant une série tentaculaire de complexes incluant des logements, des ateliers et des bâtiments publics – reliés entre eux par d’innombrables portes et passages, tous richement décorés avec l’art qui a rendu le Bénin célèbre. La ville en était littéralement recouverte.

Les murs extérieurs des cours et les faîtes des enceintes sont décorés de motifs horizontaux (agben) et de sculptures en argile représentant des animaux, des guerriers et d’autres symboles de pouvoir.

Les sculptures sont conçues pour créer des motifs contrastés sous le fort soleil. Des objets naturels (galets ou morceaux de silicium) sont également pressés dans l’argile humide, tandis que dans les palais, les piliers sont recouverts de plaques de bronze illustrant les victoires et les exploits des anciens rois et nobles.

À l’apogée de sa grandeur, au XIIe siècle (bien avant le début de la Renaissance européenne), les rois et les nobles de Bénin City ont accordé leur mécénat aux artisans et les ont comblés de cadeaux et de richesses, en échange de la représentation des grands exploits des rois et des dignitaires dans des sculptures en bronze complexes.

Ces œuvres du Bénin sont à la hauteur des plus beaux exemples de la technique de fonte européenne », écrit Felix von Luschan, ancien professeur au Musée d’ethnologie de Berlin. « [Le sculpteur et fondeur italien] Benvenuto Celini n’aurait pas pu mieux les couler, ni personne d’autre avant ou après lui. Techniquement, ces bronzes représentent la plus haute réalisation possible.

La rencontre avec « la civilisation »

Suite à la conférence de Berlin de 1885 où Britanniques, Français, Allemands et autres puissances européennes se partagent, au nom des lois immuables de la géopolitique germano-britannique, l’Afrique comme un gros gâteau qu’il entendent dévorer, les invasions européennes se multiplient et gagnent en brutalité.

Ainsi, suite au refus du roi de céder aux Britanniques son monopole sur la production de l’huile de palme et d’autres productions, lors d’une expédition punitive en 1897, Bénin City est pillée, incendiée et réduite en cendres par les Britanniques. Le roi (l’oba) est chassé et plusieurs milliers de « bronzes du Bénin », certes moins réalistes que ceux d’Ifè, sont dispersés et en partie perdus.

Ils finissent par se retrouver sur le marché de l’art et aboutissent dans des musées, notamment au British Museum (700 objets) et au Musée d’ethnologie de Berlin (500 pièces). Le gouvernement britannique lui-même en vend une partie « pour couvrir les frais de l’expédition ». Comme quoi les uns entrent dans l’histoire avec leur art, les autres avec leurs crimes. Expédition punitive de 1897. Une fois le palais royal brûlé, les pilleurs britanniques alignent les pièces en cuivre et en laiton qu’ils ramèneront en Europe.

Bibliographie sommaire :

- Ifè, une civilisation africaine, Frank Willett, Jardin des Arts/Tallandier, Paris 1971 ;

- Histoire générale de l’Afrique, Présence africaines/Edicef/Unesco, Paris 1987 ;

- Atlas historique de l’Afrique, Editions du Jaguar, Paris 1988 ;

- L’Afrique ancienne, de l’Acus au Zimbabwe, sous la direction de François-Xavier Fauvelle, Belin/Humensis, Paris 2018.

La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations

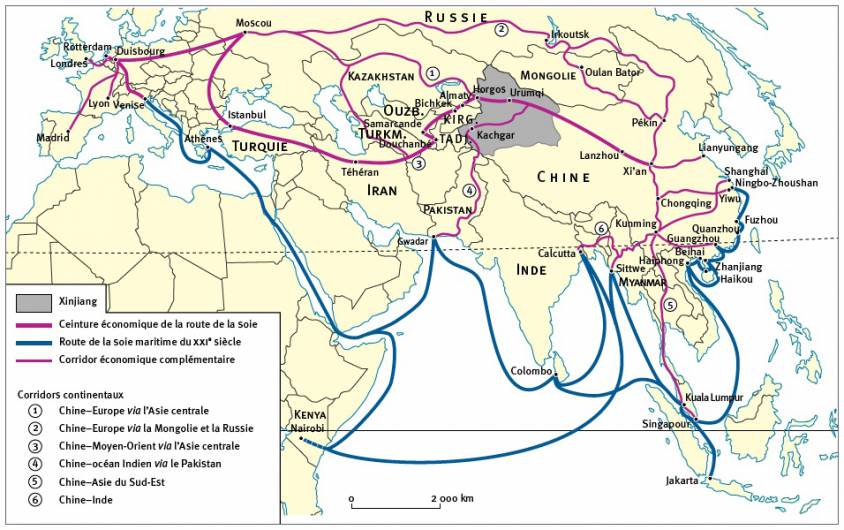

Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.

Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.

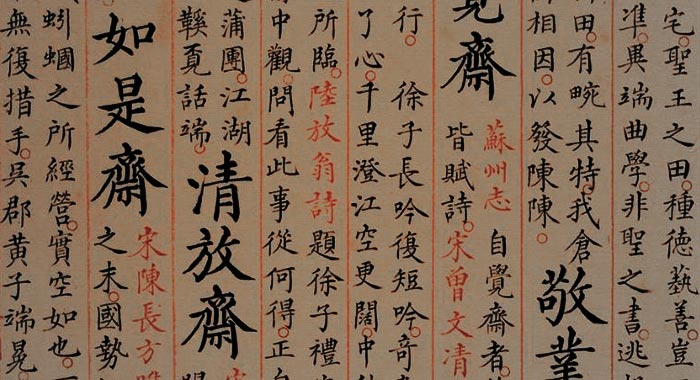

Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie

Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.

Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.

En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.

Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).

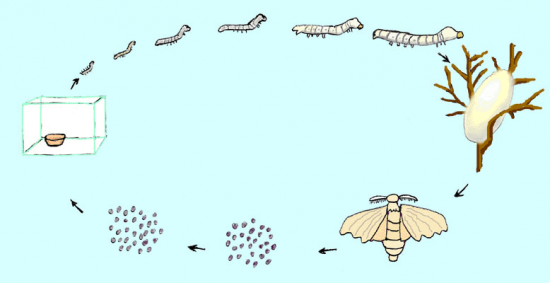

La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.

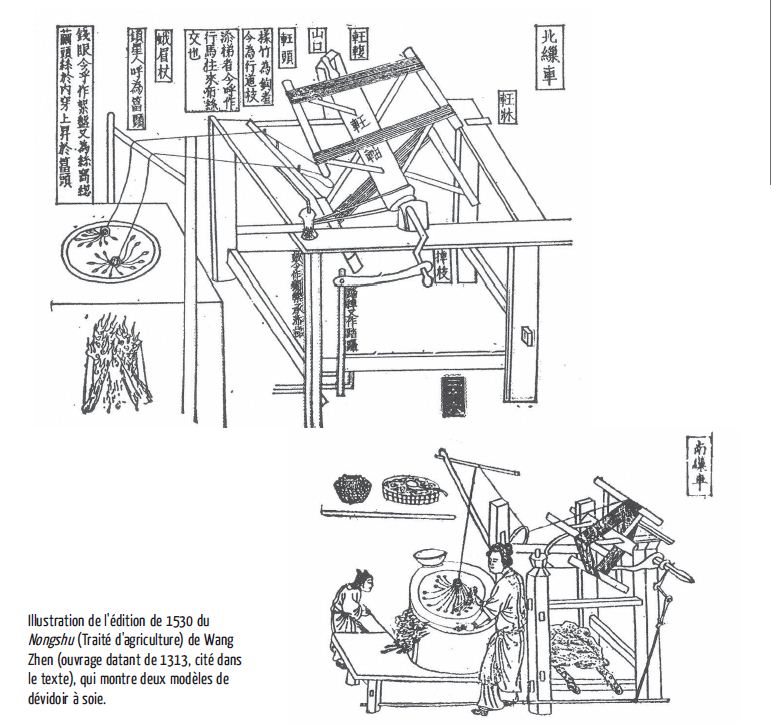

Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.

Le début du commerce de la soie

Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.

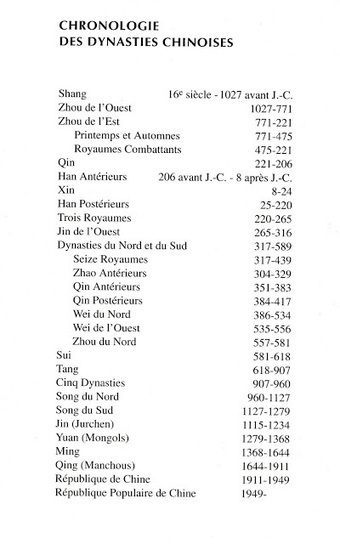

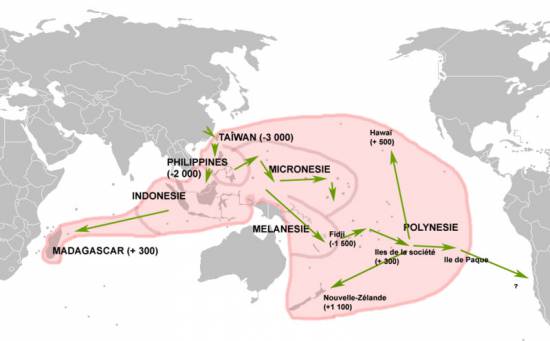

Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.

Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.

Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.

Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.

A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.

Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.

La soie arrive en Europe

L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.

Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.

Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.

Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).

Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.

Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.

Brassage culturel

Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.

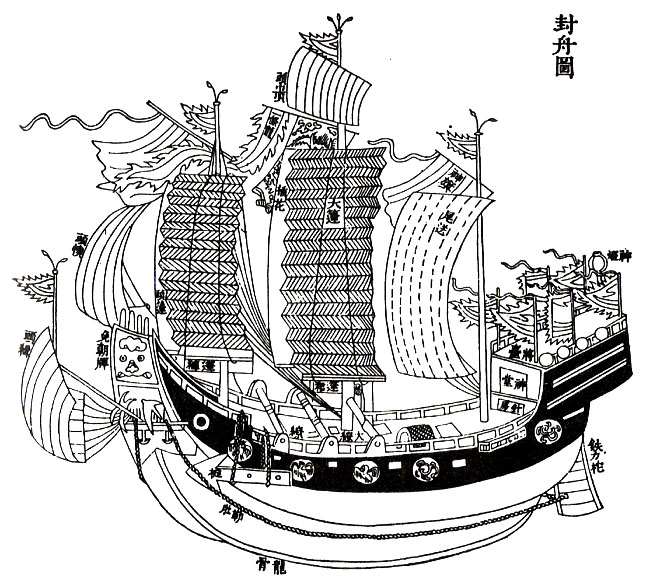

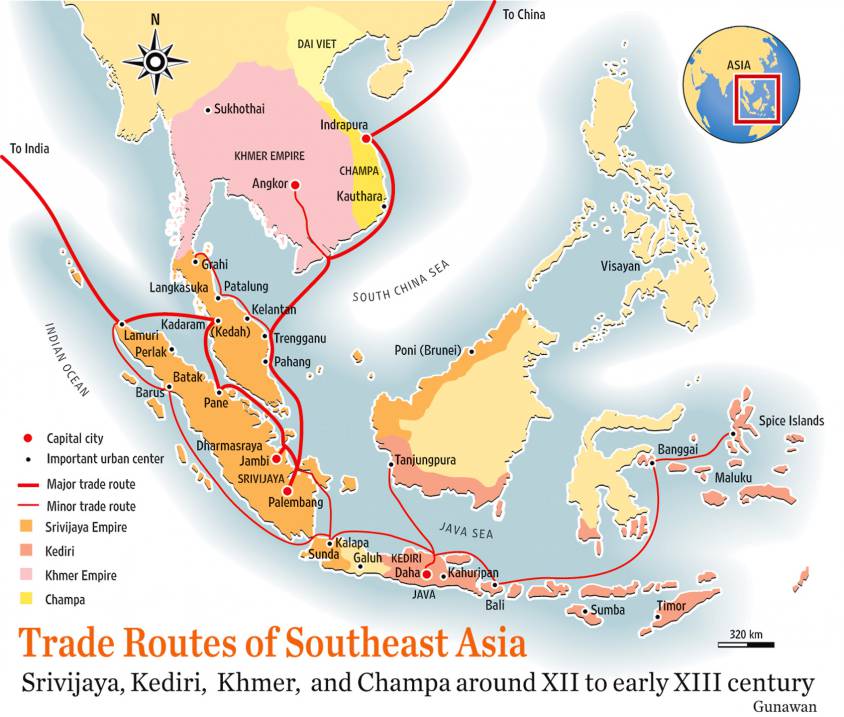

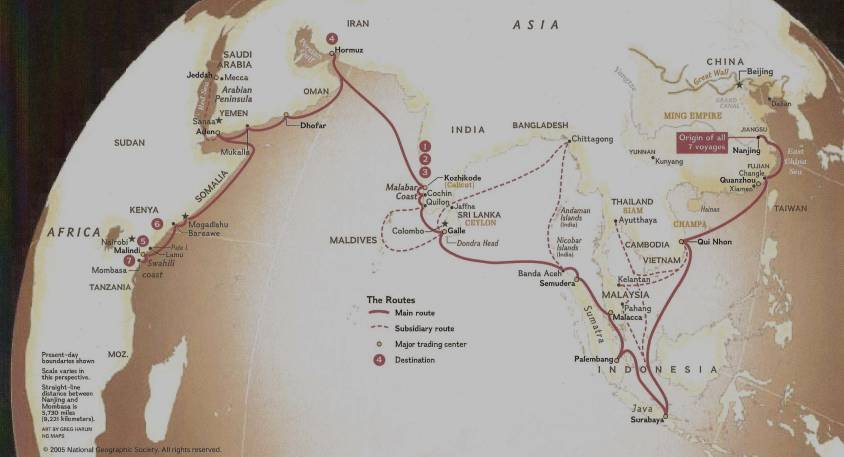

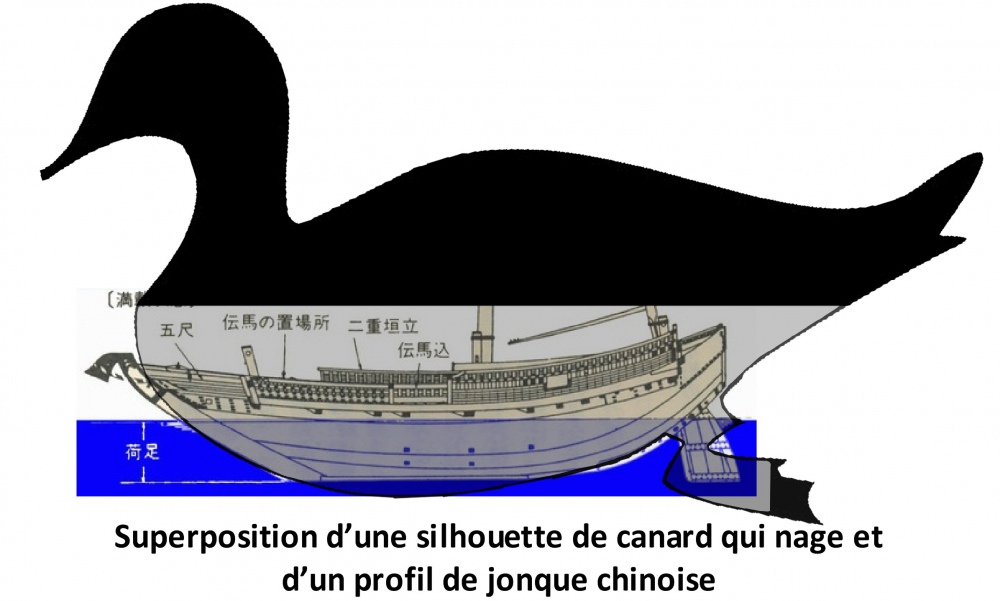

Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan

Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).

Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.

Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.

Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.

Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.

Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.

Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.