Étiquette : climat

Christian Lévêque : l’écologie malade du « fixisme » ?

Karel Vereycken s’est entretenu fin mars 2021 avec l’écologue et hydrobiologiste Christian Lévêque, directeur de recherche émérite à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et spécialiste des écosystèmes aquatiques. Il est également président honoraire de l’Académie d’agriculture de France et membre de l’Académie des sciences d’Outre-mer.

Parmi ses derniers écrits, nous recommandons :

- La biodiversité avec ou sans l’homme ? (Quae, 2017) ;

- La mémoire des fleuves et des rivières (Ulmer, 2019) ;

- La gestion écologique des rivières françaises – Regards de scientifiques sur une controverse (L’Harmattan, 2020, avec JP. Bravard) ;

- Reconquérir la biodiversité, mais laquelle ? (Fondapol, 2021).

Karel Vereycken : Dans vos écrits, vous soulignez que le discours qu’on entend dans les médias sur l’écologie est plus idéologique que scientifique. Que voulez-vous dire et en quoi est-ce préoccupant ?

Christian Lévêque : La première chose qui me préoccupe dans le discours écologique, c’est qu’il s’agit d’un discours à sens unique : « L’Homme détruit la nature. » C’est un discours de mise en accusation de l’homme dans son rapport à la nature. Or, ce que je vois autour de moi, ce n’est pas tout à fait ça. Prenons le cas du parc naturel de la Camargue, qu’on présente parfois comme un pur produit de la nature. En réalité, il s’agit d’un système aménagé par l’homme pour la production de sel et la riziculture. C’est un système géré artificiellement qui est néanmoins labellisé « parc naturel ». On voit bien, avec cet exemple, que l’action de l’homme n’est pas forcément négative.

Prenons maintenant le cas du bocage normand. Une fois de plus, ce n’est pas un système naturel, mais aménagé par l’homme et l’agriculture. Il est amusant de constater que le bocage figure dans tous les livres traitant de la biodiversité comme un bel exemple de nature qu’il faut préserver. On pourrait multiplier les exemples. Je prends souvent le cas du lac du Der (lac du Der-Chantecoq, en Champagne) qui est un barrage-réservoir (de 48 km²) sur la Marne, construit il y a une trentaine d’années pour protéger Paris des crues de la Seine. Or, tout comme la Camargue, ce site a été consacré « site Ramsar » (Note 1) en matière de préservation de la nature, en particulier pour l’habitat qu’il offre aux oiseaux.

On voit donc que le « vécu des gens » (la réalité) ne correspond en rien à celle dont parlent un certain nombre de mouvements militants qui ne font qu’accuser l’homme de ravager la nature. Pour moi, il y a quelque chose de totalement incohérent dans cette démarche. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout va pour le mieux, et il y a bien entendu des contre-exemples. Mais il faut revenir à des regards plus réalistes et moins dogmatiques sur nos rapports à la nature.

Ce qui me préoccupe le plus dans leur approche, c’est cette « vision fixiste » de la nature, sous-jacente dans la plupart des discours en matière de conservation de la nature. On a l’impression qu’en créant des aires protégées, on va protéger la nature. On oublie que la nature n’arrête pas de changer et qu’une aire protégée ne protège rien dans la durée. La flore et la faune vont évoluer sous l’influence du climat par exemple. Ou sous l’influence d’espèces qui vont se naturaliser sur le site. Et les espèces que l’on cherche à protéger peuvent disparaître car les conditions écologiques ne leur seront plus favorables. Ce sont des mesures d‘urgence qui peuvent être utiles comme telles, mais ce n’est pas une assurance à long terme.

Beaucoup de projets de restauration ou d’aménagement qui cherchent à reconstituer un état écologique historique (c’était mieux avant…) oublient que l’avenir ne peut pas être le passé. Les systèmes écologiques évoluent et se modifient en permanence sur la flèche du temps.

J’avais demandé, il y a quelques années, de faire une simulation sur la remontée du niveau de la mer, dans l’estuaire de la Seine dont je m’occupais. Si la mer monte d’un mètre – ce qui est possible et probable, d’ici à la fin du siècle – vous avez la moitié de la réserve de l’estuaire de la Seine qui est sous l’eau. Et si ça monte de deux mètres, il n’y a plus de réserve du tout. Est-ce qu’on pourrait repositionner la réserve plus haut ? Comme il y a beaucoup d’urbanisation, cela posera de grandes difficultés. C’était une parenthèse pour dire que les réserves naturelles sont un peu limitées en tant que perspective historique…

Si je vous comprends bien, ces écologistes font en quelque sorte un instantané de l’évolution, qu’ils veulent geler artificiellement pour toujours ?

Lorsqu’on regarde dans le passé, comme le font les paléo-écologues, on voit bien que la nature était différente de celle d’aujourd’hui. L’Europe a connu à diverses reprises des périodes de glaciation qui ont profondément modifié la flore et la faune.

Je dis souvent : réfléchissez. Il y a 10 à 20 000 ans, le nord de l’Europe était sous les glaces ainsi que le massif alpin, et l’on était en zone de permafrost là où nous sommes aujourd’hui. Cela a beaucoup changé depuis, non ? On est passé des toundras de Sibérie à des forêts luxuriantes et la biodiversité a également beaucoup changé. Et cela, en relativement peu de temps. La flore et la faune se sont reconstituées par des migrations ou des introductions d’espèces depuis environ 10 000 ans, ce qui est récent. A l’échelle géologique ou à celle de l’évolution, c’est une goutte d’eau.

Il faut bien intégrer que la nature est dynamique. Il est illusoire de penser que l’on pourra figer cette dynamique en établissant des normes et des lois pour la protéger. J’ai conscience que c’est difficile à intégrer car nous n’aimons pas beaucoup le changement, qui est porteur d’incertitudes et donc de dangers… Pour les scientifiques, la biodiversité est le produit du changement et donc de l’adaptation permanente des espèces aux fluctuations de leurs conditions d’existence.

Les mouvements environnementalistes nous alertent sur une forte érosion de la biodiversité et certains évoquent même la menace d’une « sixième extinction de masse » provoquée par l’action humaine. Qu’en est-il ?

Tout cela est compliqué et relève pour partie de la communication de grandes ONG environnementales. Il est vrai que les hommes ont un impact, mais il faut l’évaluer raisonnablement et ne pas tomber dans des discours inflationnistes.

A ceux qui tiennent ces discours, répliquez : « Apportez-moi les données ! » Or, on a beaucoup de mal à trouver les données sur lesquelles sont basées ces assertions.

J’ai vu récemment une communication de l’International Union for the Conservation of Nature (IUCN, l’une des plus grandes associations environnementalistes) et de l’Office français de la biodiversité (OFB) sur le nombre d’espèces menacées de disparition en France, évalué à 2400 espèces. Quand vous regardez le détail, c’est une liste à la Prévert d’espèces dont certaines sont sans aucun doute en régression, il n’est pas question de le nier, et d’autres dont la présence sur la liste sert à faire du chiffre.

Deux exemples pour l’illustrer. Parmi les quelques rares espèces supposées éteintes en France, il y a trois espèces de poissons d’eau douce appartenant au groupe des corégones qui peuplent les lacs alpins. Ce groupe est connu chez les taxinomistes pour être très variable. Selon les auteurs, on distingue des dizaines d’espèces de corégones, ou seulement deux en Europe… Les trois « espèces » en question sont-elles de vraies espèces ou des écotypes ? Ce qui souligne la difficulté rarement abordée de la définition de l’espèce !

Autre exemple, on comptabilise parmi les espèces disparues ou pratiquement disparues en France, des espèces qui vivent dans des pays voisins et qui, pour des raisons diverses, font de temps à autre une incursion chez nous. Il existe ainsi sur cette liste deux espèces de poissons qui sont endémiques en Espagne, où elles sont très abondantes, mais qu’on a pu apercevoir à certains moments dans des régions frontalières en France. Ce sont des espèces qui peuvent être importées accidentellement par des oiseaux, des mammifères ou des hommes, et qui s’installent temporairement chez nous, avant de disparaître. Comptabiliser ce type d’espèces parmi les espèces en danger, c’est quand même un peu fort ! C’est ce que j’appelle faire du chiffre. On aimerait que les données qui sont diffusées par les médias fassent preuve d’une plus grande rigueur !

D’autre part, on mélange systématiquement dans ces analyses les espèces métropolitaines et les espèces ultra-marines.

C’est donc intellectuellement malhonnête…

C’est un problème de manipulation sémantique, oui. On sait que l’essentiel des disparitions d’espèces a lieu dans les îles. C’est clair, c’est net : 95 % des espèces recensées disparues sont des espèces insulaires, des îles indo-pacifiques notamment. Sur les continents, on a très, très peu d’espèces disparues à l’époque historique. Donc pratiquer l’amalgame et laisser croire que la situation est la même partout n’est pas honnête. Les problèmes sont très différents concernant l’érosion de la biodiversité sur l’île de la Réunion, à Mayotte ou en métropole.

Pour la plupart des métropolitains, la France, c’est la métropole ; il faudrait donc préciser en « France métropolitaine et ultra-marine », et distinguer ce qui concerne les îles et ce qui concerne les continents.

Le problème des îles porte sur les « espèces endémiques » (à distribution réduite, liées à un territoire). Dans ce sens, il y a des îles océaniques, mais également des îles continentales. Un lac peut être une « île continentale ». Le lac Tanganyika, en Afrique, est une île continentale dans la mesure où il n’a aucune connexion avec d’autres lacs. Dans une île, vous avez des populations (végétales et animales) qui vont évoluer de manière isolée et qui vont donner au bout d’un certain temps des espèces biologiquement différentes de celles qui existent sur les continents. En général, ces îles ont été peuplées d’espèces qui vivent sur le continent, et l’évolution a fait son œuvre.

En Corse, en Sardaigne, etc., vous avez des espèces endémiques. Si certaines sont de « vraies » espèces biologiques, il s’agit souvent de sous-espèces dont l’évolution n’est peut-être pas complètement terminée.

La faune endémique des îles a beaucoup souffert de l’introduction d’espèces domestiques (chats, chiens) et d’espèces commensales (rats), c’est incontestable. Mais ce n’est pas le cas en milieu continental. Il ne faut donc pas tout amalgamer, à moins de vouloir manipuler les chiffres pour donner l’impression qu’en métropole, il y a de nombreuses espèces qui ont disparu.

On évoque souvent le cas des insectes. Dans les années 1960, pour désigner le liquide lave-glace, on utilisait le terme « démoustiqueur », tellement on ramassait d’insectes sur le pare-brise lors des déplacements en voiture…

C’est vrai qu’il y a moins d’insectes, je ne le conteste pas. L’homme a forcément un impact sur son environnement. Ou alors il faut exclure l’homme comme le proposent certains, pour qui une belle nature est une nature sans l’homme. Veut-on suivre cette logique ? Ce n’est pas la mienne. Tous les animaux ont un impact sur la nature. Lorsque vous regardez les films animaliers à la télévision, il y a toujours cette pauvre lionne ou cette pauvre louve qui cherche désespérément de quoi nourrir ses petits… On voit avec plaisir et même avec soulagement la pauvre lionne tuer une antilope ou la louve tuer un chamois. C’est cruel, la nature. Ce n’est pas un monde paradisiaque. C’est un monde de rapports de force.

Pour revenir aux insectes, il faut, là encore, essayer de comprendre pourquoi, au cas par cas, certaines populations (pas toutes) sont en régression. Et si les pesticides sont au banc des accusés, ils ne sont pas les seuls coupables. Il y a les pratiques agricoles et la modification des paysages, mais aussi toutes les conséquences de l’artificialisation et des pollutions résultant de l’urbanisation.

Ce qui sous-tend vos propos, et je crois l’avoir vu dans vos écrits, c’est la notion de « co-construction » entre la civilisation humaine et la nature ?

C’est en effet ce que je dis – avec d’autres, car je ne suis pas seul dans ce domaine. La « nature » européenne est une co-construction entre les processus spontanés, c’est-à-dire la dynamique des espèces elles-mêmes, et les activités humaines. Le paysage européen, c’est le produit de l’agriculture, au sens large. Il n’y a plus rien d’originel. Mais c’est aussi de nos jours le produit de l’urbanisation. On voit bien que l’urbanisation artificialise le paysage. On n’a plus de grands espaces sans artifices.

En milieu urbain, notre « nature » est une hyper co-construction. On aménage des coins de nature en ville, des parcs, des jardins. C’est artificiel mais ces milieux hébergent également des espèces de plus en plus nombreuses qui s’adaptent à la ville. On y trouve même beaucoup d’espèces protégées.

Une vision romantique prétend que si l’homme disparaissait définitivement, la nature « reprendrait ses droits », mais on peut également craindre que cela ne soit pas forcément le cas. On peut même redouter que des formes plus primitives du vivant, du type virus « malveillants » ou autres, viennent ravager ce qui resterait.

On peut tout imaginer. Je ne suis pas hostile à ce qu’on réfléchisse à ces questions, loin de là. Je dirais que globalement, l’homme a besoin de la nature, c’est évident. Sans les ressources de la nature, il ne peut pas vivre, comme d’ailleurs beaucoup d’autres espèces. Le principe de la nature, c’est qu’il y a des mangeurs et des mangés, ne l’oublions pas. Néanmoins, la nature a existé pendant très longtemps sans l’homme. L’homme est un tout petit épisode dans l’histoire de la Terre et de la nature, en tout cas l’homme actuel. Et il y a fort à parier que si l’homme disparaît, la nature poursuivra son chemin…

Maintenant, ce qui est vrai, c’est que si l’on abandonne un certain nombre d’activités – notamment agricoles – de co-construction de la nature, les paysages vont changer. La déprise agricole (abandon et sous-utilisation à long terme des sols) entraîne ce qu’on appelle la « fermeture » des paysages. Ça veut dire que les systèmes forestiers vont prendre la place des systèmes prairiaux ouverts, ce qui provoquera un changement assez important dans les peuplements qui leur sont associés. Et l’une des raisons probables de l’érosion des populations d’oiseaux des champs en France et en Europe, dont on discute pas mal, est en partie liée à cette déprise agricole. Cela veut dire que beaucoup d’endroits qui étaient des milieux « ouverts » sont maintenant abandonnés à une forêt qui gagne du terrain en France.

Et puis il ne faut jamais oublier que l’artificialisation des sols (extension des zones habitables) progresse beaucoup. Lorsque l’on aborde le problème de la disparition des insectes (sans exclure le rôle des insecticides), il faut considérer le rôle de l’éclairage, celui des lampadaires qui tuent des quantités d’insectes. L’urbanisation détruit évidemment un certain nombre de milieux favorables aux insectes. Les pratiques agricoles, surtout avec les cultures extensives, éliminent les bosquets, etc. Je ne nie pas du tout le rôle des insecticides, mais je refuse d’en faire le seul facteur ou le bouc-émissaire de la disparition des espèces.

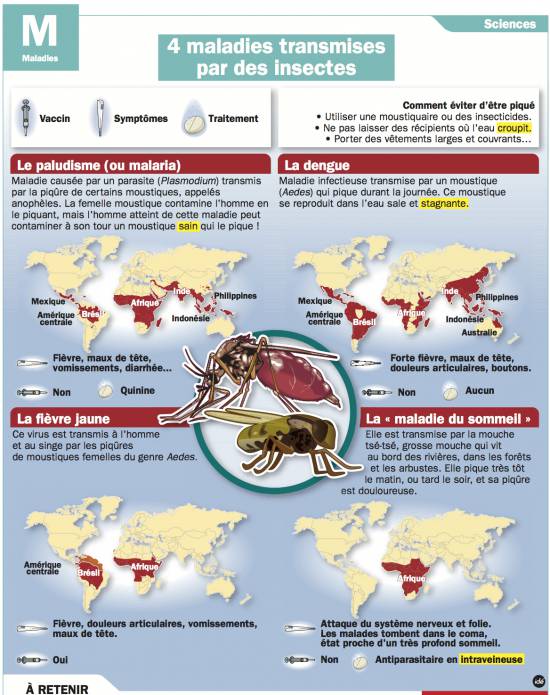

Derrière tout cela, je pose la question de savoir s’il est légitime ou pas que l’homme se protège des nuisances de la nature. N’a-t-on pas le droit de se protéger contre toutes ces nuisances que sont les insectes ravageurs des cultures, que sont les moustiques, que sont tous ces vecteurs de maladies, etc. ? Il y a une vraie question qui est posée… et jusqu’où aller ? Pouvons-nous imaginer des compromis et sur quelles bases ?

En plus, cette question ne se pose pas de la même façon dans les pays en voie de développement que dans les pays avancés. Lorsqu’on regarde le rôle des insectes dans la transmission des grandes maladies parasitaires, bactériennes et virales, on a un autre regard.

Moi, j’ai travaillé dans les pays en voie de développement. J’ai passé dix ans en Afrique et j’étais sur le terrain, pas derrière les écrans d’ordinateur d’un laboratoire français. Le discours actuel sur la biodiversité est complètement aberrant par rapport aux besoins et à la situation des pays en voie de développement.

Leur problème, ce n’est pas la conservation de la nature dans des réserves. Leur problème, c’est aussi de se protéger de la nature et de ses nuisances. Je dis bien aussi… car évidemment, ils ont aussi besoin de protéger leurs ressources.

Cette question des deux visages de la nature m’est particulièrement chère car dans le monde vécu des citoyens, la nature est une source inépuisable de nuisances (maladies, ravageurs de cultures, aléas climatiques, etc.). Mais les conservationnistes refusent d’en parler pour ne pas écorner cette image d’Epinal d’une nature bucolique assiégée par l’homme, qui est leur fonds de commerce !

Conservation de l’homme !

Ce n’est pas une guerre de tranchées, mais tout de même, ce n’est pas du tout la vision bucolique et idyllique que les « bobos » ont actuellement de la nature. Ça c’est vraiment un regard de pays riche.

Ce que vous avancez me semble très important. Pourtant, votre discours, sans être marginal, n’est pas médiatisé et reste très éloigné du discours dominant. Pourquoi y a-t-il tant de scientifiques qui s’adonnent à ce catastrophisme ?

C’est aussi une question que je me pose. Je me suis plusieurs fois étonné que mes collègues puissent avaliser des informations du type « 1 million d’espèces menacées de disparition », sans disposer des données permettant d’étoffer une telle affirmation ni savoir comment on l’a calculé. En principe, il existe une déontologie scientifique. Les scientifiques doivent parler de choses qui sont vérifiées, ou mettre des informations sur la table pour qu’on puisse en discuter. Or, on ne trouve nulle part de quelle manière ces chiffres ont été obtenus. Les affirmations de ce type qui tournent en boucle sur internet et sur les réseaux sociaux ne sont pas sourcées.

J’étais interrogé par l’hebdomadaire Le Point (20 février 2021) sur la question du WWF qui annonce, dans son rapport Planète vivante (Edition 2020) que 68 % des vertébrés ont disparu entre 1970 et 2016.

Manque de chance, il y a deux articles scientifiques qui, en s’appuyant sur les mêmes bases de données que le WWF, sortent des chiffres totalement différents. En gros, oui, il y a des espèces dont les populations sont en forte régression, c’est incontestable, on parle des lions, on parle des girafes, etc. Mais il y a également des populations qui sont en expansion et ça, on n’en parle jamais, de même qu’on ne parle jamais de l’évolution qui est en cours. On parle toujours de la disparition des espèces, mais quand on fait des analyses génétiques des populations, on s’aperçoit que l’évolution est toujours en cours. Vous avez des différences génétiques dans un même bassin fluvial, entre populations de poissons d’une même espèce à quelques dizaines de kilomètres de distance. L’évolution, c’est de l’adaptation, Les espèces sont en permanence en train de s’adapter. Quand vous introduisez une espèce américaine dans un lac européen, au bout de quelques décennies, elle se différencie de l’espèce d’origine et peut devenir une nouvelle espèce biologique.

Lors de conférences visant à populariser l’idée de la « grande réinitialisation » (Great Reset), c’est-à-dire le verdissement de la finance mondiale pour « sauver le climat », on a pu voir, à la fin de la grande session réunissant la fine fleur des financiers à Londres, le 11 novembre 2020, Greenpeace présenter la bande annonce de son film « Our Planet, Too Big too fail »…

Je sais…

On peut donc croire qu’il existe un lobby de la finance verte qui a bien besoin de ce genre de propagande…

Il y a « une machine à cash », pour dire les choses simplement. Si vous présentez un programme de recherche dans lequel vous dites « je veux montrer tout l’intérêt de la préservation du bocage et de sa transformation historique, soulignant le rôle positif de l’homme », alors vous ne trouverez absolument aucun financement. En revanche, si vous jouez le chercheur pyromane et que vous criez au feu : « Ah, les espèces invasives, ah, le changement climatique ! ça va tout transformer, ça va tout détruire ! »

Ça marche très bien au niveau des médias, ça marche très bien, hélas, au niveau d’un bon nombre de nos concitoyens, et là, vous allez obtenir des crédits, car vous allez dire « donnez-moi de l’argent, je vais vous apporter la solution ». Cela ressemble fort à ce qu’on appelait au Moyen-Âge le régime des indulgences (Note 2), lorsque l’Eglise disait « donnez-nous de l’argent, et votre âme sera sauvée ! »

C’est ce que dit le WWF : « Donnez-nous de l’argent et on va sauver la planète ! » Ça dure depuis des décennies sans que la question de l’érosion de la biodiversité soit réglée pour autant.

C’est pas mal, les indulgences vertes !

Tout cela crée une sorte de doxa. On se renvoie la balle, on fait de la surenchère. On a une « érosion sans précédent » mais qui n’est pas documentée. On se monte le bourrichon d’une certaine manière, mais ça rapporte – de la notoriété, parce qu’on passe dans les médias, et de l’argent parce que vous allez sauver le monde. Qui va dire le contraire ? On est dans un grand jeu de rôle.

Cela me conduit à la dernière question à laquelle vous avez déjà répondu en partie. Aux politiques, vous dites « regardez les chiffres et ne répondez pas aux images et aux émotions ». Existe-t-il des domaines de recherche prometteurs permettant de clarifier ce débat ?

Pour clarifier ce débat, il faudra d’abord que les politiques soient à l’écoute, ce qui n’est pas forcément le cas. C’est une question pour laquelle je n’ai pas de réponse définitive. Je ne suis pas un gourou. Je ne dis pas « il n’y a qu’à… » ou « il faut qu’on… ».

Lorsque je parle de préserver la diversité biologique, je souligne qu’il faut le faire dans un contexte qui dépasse la seule vision naturaliste. Il y a la nature « objet » et la nature vécue… et on ne peut pas parler de la préserver sans tenir compte des paramètres sociaux en matière d’usages et de santé.

Revenons au lac du Der, qui est devenu une zone de protection pour les oiseaux. Une zone humide, un peu marécageuse, ce n’est pas compliqué à faire. Vous creusez un trou, vous y mettez de l’eau, et au bout d’un an ou deux, vous aurez une belle zone humide. La nature fait très bien les choses et il y a naturellement des échanges importants d’espèces d’un endroit à un autre par le biais des oiseaux, des mammifères, du vent, etc. Si vous avez la chance d’avoir un jardin, faites un trou et mettez de l’eau. Après quelques semaines vous verrez que la vie s’y est bien installée.

Oui, le vivant est conquérant !

Il y a eu des expériences intéressantes de création de marais au nord de Paris, dans le Parc départemental du Sausset (93), par un collègue qui est urbaniste. Au début, des paysagistes y ont mis des plantes. Quelques années après, tout cela avait disparu et l’endroit était envahi par une végétation spontanée de zones humides. A tel point que cette zone est devenue un centre d’attraction pour de nombreuses espèces d’oiseaux. Le public appréciait ce coin de nature sauvage… en milieu urbain.

C’est une chose qui a été déterminante dans ma réflexion, pour dire qu’effectivement l’action de l’homme n’est pas systématiquement négative. Mais ce qui était fait initialement pour distraire le public est devenu une réserve ornithologique fermée au public !

Comme je l’ai développé dans certains articles, on n’est pas obligé d’avoir une vision monolithique des choses. J’aborde souvent ces questions du point de vue des rapports nature-société. Si les hommes ont envie, quelque part, de coins de nature protégée, parce que ça leur fait plaisir, et parce qu’ils y trouvent un intérêt, pourquoi pas ? On n’est pas pour autant obligé de faire de la France tout entière une réserve naturelle ! On doit réfléchir sur la base d’un compromis entre différentes attentes des citoyens et des usages de la biodiversité.

Entre 100 % parking et 100 % réserve naturelle, il y a de la marge…

On parle actuellement de 30 % d’aires protégées (terrestres et maritimes), et certains conservationnistes disent que ce n’est pas assez, qu’il faudrait passer à 50 %. Mais où va-t-on mettre les hommes, là-dedans ? On va les mettre dans des réserves indiennes ? Ça, on ne le dit pas… C’est bien le problème, et c’est irresponsable.

Si l’on revient aux pays en voie de développement, lorsqu’on parle de 30 ou 50 % d’aires protégées alors que leur population est en forte augmentation, va-t-on y faire des zones hyper-peuplées et d’autres hyper-dépeuplées ? Tout ça pour qu’on puisse admirer une belle nature dans les zones protégées alors que les hommes crèvent de faim à côté ? Vous avez lu le livre Le colonialisme vert de Guillaume Blanc ? Lisez-le.

J’ai vécu ça en partie. J’ai connu les zones protégées en Afrique de l’Ouest, elles n’ont pas résisté longtemps lorsqu’il y a eu des révoltes sociales. C’étaient des réserves de viande de brousse. C’est un peu différent en Afrique de l’Est, où c’est devenu en réalité du grand business. Pourquoi pas !

Pour protéger les animaux, certains sont près à abattre les hommes dans ces réserves…

Abattre est peut-être un peu fort (mais c’est vrai au sujet des braconniers…), mais les expulser sans aucun doute. C’est ce que fait le WWF. C’est ce que dit Blanc également et ce comportement a été dénoncé dans des articles parus dans Le Monde diplomatique.

Oui, la télévision néerlandaise y a également consacré un reportage extrêmement documenté.

On peut accepter que dans certains pays comme la France, on crée des réserves dans des endroits où il n’y a personne. C’est le cas du parc du Mercantour. Mais il est vrai aussi que nous avons des parcs régionaux qui essaient d’associer protection et activités humaines, avec un certain succès.

Ou le retour des haies ?

On peut replanter des haies, et c’est ce que l’on fait à petite échelle, mais c’est encore assez anecdotique. Une haie, ce n’est pas que de l’aubépine, c’est aussi des arbres, et il faut du temps. Il y a en théorie des choses simples à faire pour recréer l’hétérogénéité des habitats. Au lieu d’avoir d’immenses étendues de champs labourés, on peut reconstituer quelques bosquets, ce qui serait certainement très positif pour la biodiversité.

Cela offre un plus pour les oiseaux…

Ce sont les arbres qui sont importants pour beaucoup d’oiseaux. Il est également clair qu’il faut réduire les pollutions, mais celles de toute nature, et pas seulement les pesticides. Les pollutions lumineuses, ça existe, et l’on pense que pour les insectes et les oiseaux, cela joue un rôle actuellement. Il y a des scientifiques qui semblent disposer de données pour le prouver. On voit bien qu’il y a des choses à faire, mais ce n’est pas forcément la révolution.

C’est en « co-construisant » avec la nature et en se posant la question : qu’est-ce qu’on veut comme nature ? Ce qui nous amène à prendre en compte non seulement des facteurs écologiques, mais également des facteurs économiques et sanitaires. Je ne suis pas sûr que les citoyens soient prêts à accepter le retour des moustiques, par exemple. Mais je respecte aussi les choix de nature éthique. Encore faut-il qu’ils ne deviennent pas exclusifs.

Aujourd’hui, dès qu’il y a un coq qui chante ou des grenouilles qui croassent, on appelle la police et on exige que le maire du village soit fusillé !

Ce qui compte, c’est de rechercher des solutions au cas par cas, qui ne seront pas les mêmes partout. En évitant les excès et les attitudes trop dogmatiques. Mais à certains moments, il faut aussi savoir trancher. Ça c’est de la politique, pas de la science.

C’est pour cela que le concept de co-construction est vraiment la chose à faire connaître.

Il faut tenir compte, selon les endroits, du contexte écologique, économique, sociologique, etc. Il faut tenir également compte des changements dans la société. Au XIXe siècle, la préoccupation majeure était de survivre. L’agriculture ne produisait pas assez, les gens crevaient de faim dans certains endroits. Il fallait donc produire. On ne se posait pas la question de la protection de la nature. Aujourd’hui, c’est la même chose dans les pays en voie de développement.

Je ne sais pas si vous avez vu le cri d’alarme lancé par Jean-Christophe Debar, de la FARM (Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde). Car il y a toute une offensive européenne en cours, au nom du Green New Deal, contre la viande, accusée d’être en grande partie responsable des émissions de gaz à effet de serre.

C’est ce que l’on dit… encore faut-il faire des évaluations honnêtes de ces émissions.

On a vu alors des gens sortir leur calculette pour évaluer comment réduire de moitié l’élevage. Face à cela, M. Debar met en garde qu’imposer des baisses de rendement risque d’obliger à doubler les surfaces à cultiver. En gros, cela équivaut à raser les forêts pour faire du bio… Ils se trouvent pris dans leurs propres paradoxes.

Pour produire la même chose en bio, cela demande 30 à 50 % plus de terres qu’en traditionnel. Je ne défends pas forcément le traditionnel, mais c’est un fait. A partir de là, on peut discuter. On peut certainement faire du bio dans certains endroits, mais dans l’état actuel, le bio est plus consommateur d’espaces. Moi je développe une autre idée. Je vis dans un pays où il y a encore du bocage (zone d’élevage). Eh bien, si l’on supprime la viande, qu’est-ce qu’il va devenir, ce bocage ? Ça va s’emboiser : friche, bois… ou ça va faire de belles zones industrielles pour centres commerciaux, ou des centres de loisirs. Donc, si on mange moins de viande, on va modifier nos paysages et sa biodiversité, ce qui montre la complexité des phénomènes et la limite des raisonnements « y’a qu’à, faut qu’on ».

On veut faire de nos agriculteurs de simples « capteurs de carbone ». Ils ne seront plus rémunérés pour les aliments qu’ils produisent, mais pour leur gestion de champs considérés comme des puits de carbone… La question est de savoir ce qui capte le plus de CO2 : une friche, une forêt ou un champ cultivé ?

Cela dépend des cultures et de ce qu’on intègre comme éléments de calcul. Vous parlez des émissions de gaz à effet de serre. On accuse les vaches.

Cependant, un des grands émetteurs de méthane, ce sont les zones humides… Les « feux follets », vous connaissez ? C’est du méthane. Avec la décomposition de la matière organique, il y a émission de méthane.

Pourtant on protège les zones humides, c’est un grand enjeu de conservation, n’est-ce pas ? Mais personne ne veut parler de la production de méthane par les zones humides… Les ONG montent au créneau quand on leur dit ça.

Ségolène Royal serait mécontente de vous entendre !

C’est pourtant évident. J’ai assisté à une séance de l’Académie de l’agriculture où on a parlé de l’émission de méthane par le rot des vaches. J’ai demandé à quoi ça correspond par rapport aux émissions des zones humides ? Silence… Il existe aussi des données démontrant que le permafrost qui se dégèle émet des quantités considérables de méthane. Il faut dire ces choses. On s’amuse avec le rot des vaches, mais est-ce le fond du problème ? On amuse la galerie, en réalité…

Ne pensez-vous pas qu’il est temps de former à nouveau des écologues et des biologistes prêts à aller sur le terrain pour y faire des relevés, plutôt que de tout miser sur des modélisations informatiques ?

C’est un des grands problèmes de l’écologie actuellement. Récolter des données, aller sur le terrain, ça coûte cher, ce n’est pas valorisant au niveau des publications, et c’est parfois sportif ! Pour ces différentes raisons, l’écologie est en partie devenue une science spéculative. Dans son bureau, on fait de l’écologie théorique sur ordinateur avec des « modèles » et on sort ensuite de grandes théories qui ne sont pas validées par les données de terrain.

Pour moi, l’écologie est avant tout une science d’observation ! le modèle est un outil qui aide à traiter ses informations. Ce n’est pas une fin, et encore moins un moyen de se substituer au terrain. Ou alors on en reste à la vision fixiste de l’écologie et on croit que le vivant se conforme aux théories que l’on a imaginées. Comment prendre en compte la variabilité et les aléas dans des modèles déterministes ? Le modèle auquel on accorde un crédit prédictif est l’antithèse de la démarche adaptative.

Un mot pour conclure ?

A mon sens, il est urgent que « l’écologie » (et pas l’écologisme) fasse sa révolution copernicienne. L’écologie est née autour de l’objectif d’identifier les lois qui régulent la nature.

C’était le but recherché au début du XXe siècle : découvrir les lois de la nature. Avec l’arrière-pensée que si l’on connaissait les lois, on pourrait agir sur la nature. Tout comme on avait trouvé les lois des orbites planétaires et de la gravité avec Copernic et Newton, on espérait trouver des lois définissant le fonctionnement général de la nature. Avec le temps, on s’est aperçu qu’il n’y avait pas (ou très peu) de lois pouvant expliquer le fonctionnement général de la nature, mais beaucoup de situations particulières (la contingence). La seule grande loi est celle qui montre que la distribution des espèces à la surface du globe dépend du climat et de la géomorphologie. A part cela, chaque système écologique est relativement différent et fonctionne d’une manière différente. Il faut donc éviter les généralisations et les globalisations, comme le font les mouvements militants et les ONG lorsqu’ils parlent d’érosion de la biodiversité. On l’a vu à propos de la différence entre les espèces continentales et les espèces insulaires.

Et surtout, il faut se mettre dans la perspective que la nature, ça bouge, ce n’est pas en équilibre, ce n’est pas stable, et que penser la préserver dans des réserves ou à travers des lois normatives, c’est un peu de la fiction.

Ils font la même erreur sur le climat en évoquant une température globale de la planète…

Oui, ils appellent cela la « température moyenne » pour l’ensemble du globe. J’ai dit une fois, par boutade, « qu’est-ce que c’est, cette connerie ? » Ça signifie quoi, une moyenne globale ? On voit bien que ce n’est pas si simple au niveau de la planète. Il y a à la fois des réchauffements et des refroidissements, des canicules et des vagues de froid, etc. Il en est de même pour la biodiversité, elle n’est pas la même partout.

Chaque région a son histoire climatique, géologique et anthropique. On dit que l’écologie est contingente, c’est-à-dire qu’un système écologique est le produit d’une histoire et d’un contexte local. La globalisation masque cette hétérogénéité qui est pourtant la caractéristique du vivant. Chaque système a son mode de fonctionnement, ce qui rend bien entendu difficile les généralisations. Les forêts méditerranéennes ne sont pas les forêts bretonnes, ni les forêts tropicales, et ça ne fonctionne pas de façon identique. La vie, c’est avant tout la diversité et l’hétérogénéité, c’est l’adaptation aux conditions locales…

Cela veut dire que l’écologie doit s’inscrire dans une perspective dynamique et non pas statique. Pour moi, c’est le fond du problème. On manque encore d’outils pour prendre en compte la dynamique des écosystèmes. On manque aussi d’informations sur leur évolution sur le temps long. On a longtemps pensé qu’un système écologique fonctionnait comme une machine dans laquelle toutes les espèces avaient leur rôle. Ce concept que l’on a qualifié de déterministe était pratique, car il donnait l’illusion que l’on pouvait gérer la nature si on en connaissait les lois de fonctionnement.

Depuis, on s’est rendu compte, à la suite des travaux du paléontologue S. Gould, par exemple, et ceux des généticiens, que le hasard jouait un rôle considérable dans la dynamique du vivant. Le vivant n’est pas le monde physique et il n’obéit pas aux mêmes lois.

Mais reconnaître le rôle du hasard (ou des aléas), c’est ouvrir la porte à l’incertitude, et on a du mal à y souscrire car ça rend difficile la prévision. Les gestionnaires sont alors démunis en matière d’anticipation. Mais on continue à faire comme si on pouvait prévoir le futur, avec ces nouveaux astrologues que sont les modélisateurs qui entretiennent l’illusion que le futur est prévisible… et donc maîtrisable !

Il faut dire clairement que l’on ne sait pas prévoir. Il faut le marteler car en réalité, ce que nous pouvons faire de mieux, c’est de nous adapter. C’est cette thématique d’une gestion adaptative qu’il faut promouvoir, bien différente de la gestion normative que nous pratiquons, qui consiste à établir des normes pour appliquer des lois qui n’ont aucune signification dans des systèmes dynamiques.

On en est, hélas, à une sorte de retour à une pensée moyenâgeuse. On fait tout un foin sur la complexité du monde, mais en fin de compte, c’est le rasoir d’Ockham, on adopte un truc simplet.

En effet, le public veut les explications les plus simples possibles. On est resté sur la logique : une cause, un effet. On a du mal à penser que dans un système écologique, un effet peut avoir plusieurs causes qui s’additionnent ou se compensent. On oublie aussi qu’une cause peut mettre beaucoup de temps avant d’avoir un effet. Les sécheresses cumulées sont l’une des causes du dépérissement des arbres.

Comme vous l’avez dit, on cherche des « effets de com’ ». Tout ce qui est ambigu, métaphorique, paradoxal ou réellement hypothétique, est écarté.

La complexité, on a du mal à l’intégrer. C’est pourquoi on opte pour les idées simples et le plus souvent fausses. Il n’est pas évident de résumer des phénomènes aussi complexes que les dynamiques naturelles. Et puis, il faut bien l’admettre, beaucoup de citoyens sont ravis quand on donne dans le catastrophisme. La preuve, c’est que ça marche au niveau du temps d’écoute des émissions radio ou télé. Et les ouvrages de collapsologie se vendent bien.

Soyons plus positifs. Ce qui fait l’intérêt de l’écologie de nos jours, ce n’est pas de faire la liste des notices nécrologiques, mais de redonner une vision positive et opérationnelle des relations homme-nature. Sans nier, bien évidemment, qu’elles ne sont pas toujours très cordiales, on doit aussi reconnaître que dans certaines régions du monde, les hommes ont co-construit une nature qui répond à leurs besoins de sécurité physique et alimentaire.

Et cette nature à l’exemple de celle que nous connaissons en Europe, n’est pas pour autant un champ de ruines. Ce n’est pas en stigmatisant continuellement le rôle de l’homme et en prédisant l’apocalypse que l’on mobilisera les citoyens. Il faut redonner de l’espoir, réenchanter la nature, comme le disait Serge Moscovici.

Et l’écologie scientifique doit apporter son concours à la reconstruction de rapports moins dogmatiques avec la nature, en montrant qu’il y a aussi des « lendemains qui chantent ». Ce qui suppose de réviser sérieusement les concepts fondateurs et de s’affranchir des discours militants basés sur des considérations idéologiques.

Je retiens votre image d’« indulgence verte ». D’ailleurs, lorsqu’on regarde les formulaires de don de certaines ONG militantes, on constate qu’ils vous demandent de leur léguer votre héritage. On culpabilise les gens à mort, et ensuite, pour pouvoir accéder au paradis par un petit chemin vert, ils vous disent « confiez-nous votre fortune ».

Il serait intéressant de savoir comment fonctionnent réellement ces organisations qui prétendent défendre la nature. Ce sont des multinationales qui brassent beaucoup d’argent. Ce que je sais, c’est que le niveau des rémunérations que touchent les milliers de « spécialistes » et d’employés de ces grands organismes sont supérieurs aux salaires des scientifiques français.

Il y a un combat d’idées à mener, et nous sommes très content que vous le meniez. Nous essayons, nous, de notre côté, d’y apporter notre pierre.

C’est un combat qu’on ne peut pas mener tout seul. Discuter de la doxa dominante est compliqué, on a du mal à se faire entendre, on a l’impression de ne pas être écouté. Mais on s’aperçoit aussi que les lignes commencent à bouger.

Ainsi, j’ai participé par visioconférence à une réunion du Sénat sur la « continuité écologique » des rivières en France.

Je vous rappelle qu’il y a quelques années, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) et l’Office français de la biodiversité (OFB) avaient décidé que pour restaurer l’état écologique des rivières françaises, il fallait détruire tous les « seuils » [3], c’est-à-dire détruire tous les moulins, en quelque sorte. En clair, éliminer toutes les constructions qui pouvaient entraver la circulation de l’eau des rivières, afin de permettre à certaines espèces (en réalité une poignée) de remonter le cours de la rivière pour se reproduire.

Il y a eu pas mal d’actions très contestées et les propriétaires de moulins ont beaucoup manifesté. On est ici typiquement confronté à la fausse bonne idée, car la raréfaction des poissons migrateurs dans nos cours d’eau résulte de multiples causes, comme nous l’avons vu plus haut, notamment la qualité de l’eau, mais aussi l’endiguement des cours.

Avec un collègue géographe et d’autres auteurs, nous avons écrit un livre sur la restauration écologique des rivières, qui est paru l’année dernière.

Apparemment, cela a fait bouger un peu les lignes et on est en train d’évoluer vers l’abandon de ces mesures technocratiques consistant à supprimer systématiquement tous les seuils, qui, en outre, ne semblent pas donner les résultats escomptés mais détruisent un patrimoine. Il faut voir les choses au cas par cas et discuter de mesures alternatives avec les propriétaires. Il y a des politiques qui commencent à évoluer.

Je ne suis donc pas pessimiste, ce qui m’encourage à poursuivre ce combat d’idées.

NOTES:

- En 1971, lors d’une conférence à Ramsar, en Iran, 18 pays ont signé une convention sur la protection des zones humides, « importantes, en raison des fonctions écologiques et hydrologiques qu’elles remplissent, pour la conservation de la diversité biologique mondiale et la pérennité de la vie humaine ».

- Au Moyen Âge, l’Église catholique permettait à ses fidèles d’acheter en argent bien sonnant des indulgences, lesquelles devaient réduire, selon le montant accumulé, le temps qu’on devait passer au purgatoire après sa mort pour expier ses péchés. C’était fort commode pour les vilains qui avaient les moyens de s’offrir un peu plus de péchés que la moyenne. Bien avant Luther, l’humaniste Erasme de Rotterdam fut le premier à s’insurger contre cette pratique. KV.

- Le mot « seuil » désigne tout ouvrage fixe ou partiellement mobile, construit dans le lit mineur d’un cours d’eau et qui le barre en partie ou en totalité. On en recense plus de 60 000 en France.

Alain Bécoulet: la Science, puissant vecteur de rapprochement entre peuples

La coopération scientifique entre la France et la Chine dans le domaine du nucléaire civil est très ancienne.

Voici un entretien avec un chercheur qui y participe depuis trente ans, le physicien Alain Bécoulet, ancien directeur de l’Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique (IRFM) du CEA, aujourd’hui directeur du domaine « ingénierie » de l’International thermonuclear experimental reactor (ITER), un tokamak géant en voie d’assemblage à Cadarache, près d’Aix-en-Provence (13).

Au cours de sa longue carrière, Alain Bécoulet a travaillé, avant ITER, sur les tokamaks JET (Culham, Royaume-Uni), DIII-D (San Diego, Californie) et enfin Tore Supra (Cadarache, France).

Karel Vereycken : Monsieur Bécoulet, bonjour.

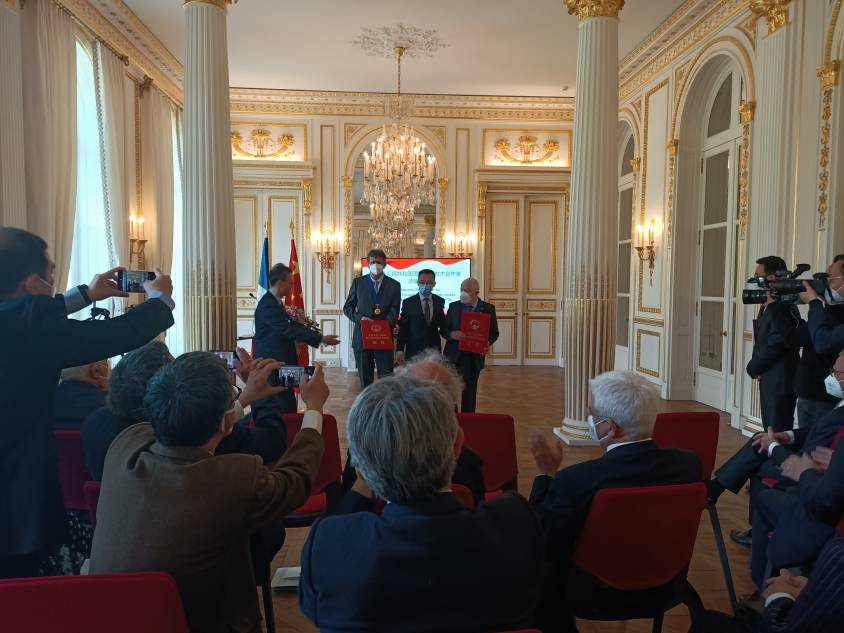

Le 28 mars, lors d’une conférence de presse à Paris, en présence d’Alain Mérieux et de l’ancien président de l’Assemblée nationale Bernard Accoyer, le gouvernement chinois, par la voie de son ambassadeur, a remis son prix de la coopération scientifique et technologique internationale à deux chercheurs français au cœur de la coopération franco-chinoise : le professeur Jacques Caen, hématologue renommé, et vous-même, pour votre travail sur la fusion thermonucléaire dans le cadre du projet ITER.

Coût croissant des énergies fossiles et renouvelables, climat, conflits et croissance démographique. Autant de phénomènes qui interpellent brutalement nos gouvernements sur l’importance de l’énergie. Rappelez-nous brièvement ce qu’est la fusion et en quoi elle apporterait une réponse à ces défis ?

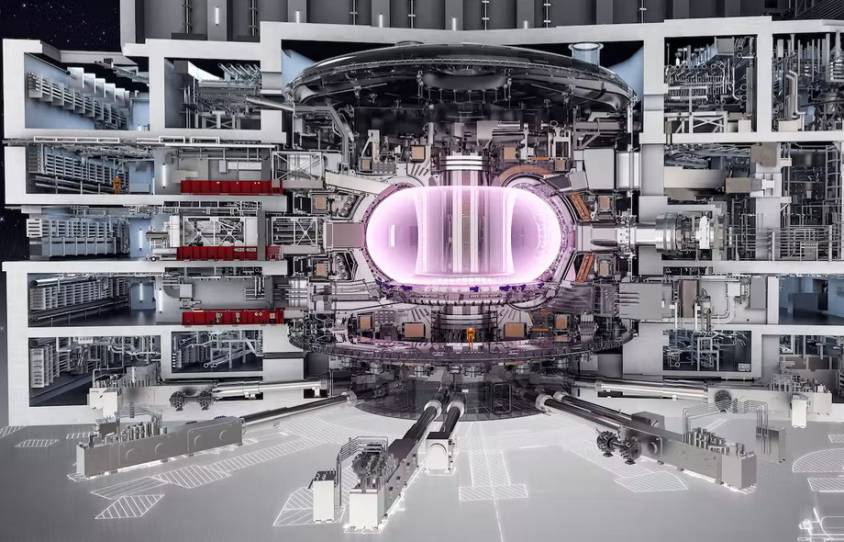

Alain Bécoulet : La fusion de noyaux atomiques légers est le mécanisme qui prévaut au fonctionnement de notre Soleil, et des étoiles en général. C’est une source nucléaire d’énergie virtuellement sûre, propre, décarbonée et très abondante. Si on arrive à la maîtriser, elle entrerait donc tout naturellement en première place des futurs mix énergétiques. Le défi, pour cela, est sa domestication sur Terre, qui entre seulement, avec ITER, dans sa démonstration de faisabilité à l’échelle 1.

Une fois cette étape franchie par ITER dans la deuxième moitié des années 2030, la voie sera ouverte vers des réacteurs électrogènes basés sur le principe de la fusion.

Puisque vous étiez de l’aventure, entre les premiers tokamaks et ceux d’aujourd’hui, quelles innovations ? Les progrès dans la supraconductivité ont-ils contribué à ces avancées ? Quel est l’objectif du tokamak géant ITER par rapport à ses prédécesseurs ?

Le défi est effectivement dans le déclenchement puis le maintien des réactions de fusion dans un « réacteur » de taille raisonnable, c’est-à-dire dans la miniaturisation à l’extrême d’un soleil.

Pour cela il a fallu, et il faut encore, plusieurs décennies non seulement de physique et d’expérimentation sur des « tokamaks » (c’est le nom que l’on donne à ce type de réacteurs) de formes et tailles diverses, mais également de nombreux développements et innovations technologiques.

Vous citez la supraconductivité : elle nous a en effet permis un saut considérable dans la réalisation des aimants continus nécessaires au confinement du milieu extrêmement chaud (une centaine de millions de degrés) dans lequel se passent les réactions de fusion.

La taille du tokamak est ensuite directement liée à la puissance que l’on peut extraire de ce type de réacteur, avec un effet à seuil en deçà duquel on ne peut pas déclencher de réactions. ITER, avec ses 830 m3 de « plasma » (c’est l’état dans lequel est le mélange de réactifs porté à de telles températures) va nous permettre de produire environ 500 MW de puissance fusion.

Un peu comme les missions spatiales, ITER (c’était d’ailleurs un des objectifs fixés par Gorbatchev et Reagan) a su réunir dans un projet commun des pays pas forcément amis. Le partage complet des informations et de la propriété intellectuelle est-il un élément fondamental pour cette coopération gagnant-gagnant ?

ITER est en effet construit par l’Organisation internationale, suite à un traité signé fin 2006 par sept partenaires : Chine, Corée du Sud, Etats-Unis, Inde, Japon, Russie et Union européenne. Cette dernière est le membre-hôte, hébergeant le site de construction à Cadarache, dans le sud de la France. Le traité ITER prévoit un partage complet de la propriété intellectuelle développée lors de la construction et de l’exploitation expérimentale d’ITER entre tous les membres.

Quelles retombées pour l’économie française ?

ITER est construit en France et il est clair que les retombées économiques sont très importantes pour le pays (contrats de construction et de transport, hébergement des personnels et de leur famille…). A ce jour (on est encore à environ cinq ans de la fin de l’assemblage du tokamak), on estime à plus de 4 milliards d’euros ces retombées.

La politique des sanctions et d’embargos ne risque-t-elle pas de nuire à une science dont les progrès, en dernière analyse, profitent à tous? Les 10 millions de pièces nécessaires à l’assemblage d’ITER seront-elles au rendez-vous?

De manière générale, ITER est construit par assemblage des millions de pièces fabriquées et fournies « en nature » par ses membres. Les échanges entre pays sont donc au cœur du maintien du planning de construction. L’assemblage d’ITER est ainsi fortement perturbé depuis deux ans par les effets de la pandémie de Covid-19, qui a non seulement déstructuré la production industrielle partout dans le monde, mais également ralenti et compliqué considérablement les transports.

Toute difficulté politique entre les membres d’ITER est effectivement également de nature à perturber la mise au point de la fusion. La situation de tension actuelle entre la Russie et les autres pays en fait partie. Rappelons cependant qu’ITER n’est pas une « collaboration » internationale, mais bel et bien un traité international.

A ce jour, ce traité n’a pas été questionné par ses membres et l’impact est essentiellement lié à la grande complication des échanges internationaux, dont ITER dépend fortement en effet.

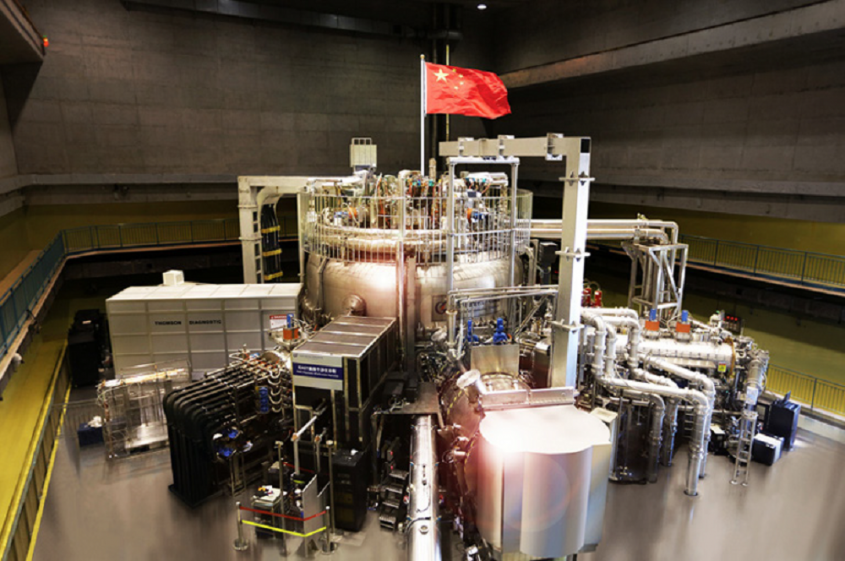

En quoi la Chine contribue-t-elle à ITER ?

La Chine est l’un des signataires du traité ITER et à ce titre, contribue au projet via des fournitures en nature et sa contribution au budget de l’Organisation internationale. Elle a, en parallèle, un programme national de recherche et développement ambitieux et dynamique qui prévoit, comme plusieurs autres membres, de tirer tous les enseignements d’ITER dans le design et la construction des futurs réacteurs.

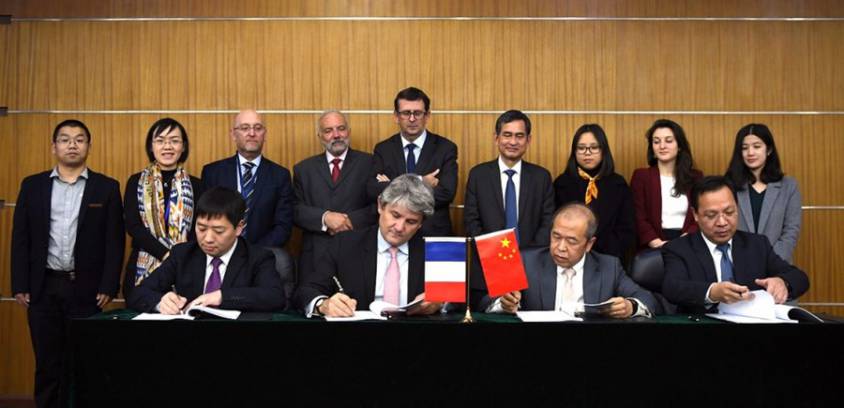

La France, notamment EDF, n’a-t-elle pas contribué dès le début au développement du nucléaire civil dans ce pays ? Comment a évolué la coopération franco-chinoise dans ce domaine ? Comment a-t-on su créer une confiance mutuelle dans un domaine aussi sensible ?

La coopération franco-chinoise en fusion a déjà plus de trente ans, et je suis d’ailleurs particulièrement fier d’y avoir contribué activement très tôt. A ce stade, elle a été portée par les grands instituts de recherche que sont le CEA d’une part et l’Académie des Sciences de Chine de l’autre. La CNNC (Compagnie nucléaire nationale chinoise) s’est jointe il y a une vingtaine d’années, via son institut SWIP. Les grands industriels du nucléaire commencent à rejoindre la fusion essentiellement depuis l’étape ITER.

Quel rôle avez-vous pu jouer dans ces échanges ?

J’ai personnellement contribué au rapprochement de la Chine et de la France en fusion depuis plus de trente ans. Mes premières contributions ont évidemment été purement scientifiques et liées à mes propres activités de recherche, incluant de nombreux échanges dans les deux sens. Ce rôle s’est progressivement développé et amplifié au fur et à mesure du développement de mes responsabilités au CEA et au sein du programme fusion européen (programmes de recherche communs, échanges de matériel, projets communs, etc.), culminant au milieu des années 2010 par la création de SIFFER, le Sino-French Fusion Energy centeR, laboratoire virtuel joignant les forces en fusion du CEA, de l’Académie des Sciences Chinoise et du CNNC, en vue d’accélérer les échanges et la collaboration entre les deux pays. Des investissements significatifs sur les tokamaks des deux pays ont ainsi été réalisés dans des domaines technologiques tels que les composants face au plasma, la robotique d’inspection, les diagnostics, etc.

Racontez-nous un peu l’histoire de Tore Supra (devenu WEST), du projet EAST et des dernières percées obtenues en Chine.

Tore Supra est le premier tokamak, dans les années 1980, à avoir démontré la possibilité d’utiliser la technologie des aimants supraconducteurs pour la fusion. Il a ainsi réellement ouvert la voie technologique vers ITER. Tore Supra a ensuite continué systématiquement la mise au point des autres technologies-clés pour le maintien des conditions de fusion dans un tokamak (injection en continu de puissance, évacuation en continu de la chaleur, contrôle en temps réel…) avec de vrais succès et records mondiaux, dont notamment des plasmas maintenus plus de six minutes à très haute puissance injectée, au début des années 2000. Le tokamak EAST.

La Chine a voulu très tôt suivre la même voie de recherche, probablement grâce à l’excellente collaboration que nous avions déjà en place. Elle a ainsi conçu et construit le tokamak EAST, sur des concepts très proches de Tore Supra, et de très nombreux échanges ont permis l’émergence rapide d’EAST.

Quand il s’est agi de faire évoluer les technologies de composants face au plasma de Tore Supra (milieu des années 2010), en soutien au programme ITER, la Chine a très largement soutenu le CEA et j’ai voulu d’une certaine manière souligner ce « jumelage » grandissant entre les deux tokamaks en rebaptisant Tore Supra en WEST, combinant le clin d’œil géographique au fait que Tore Supra embarquait ainsi une technologie à base de tungstène, dont le symbole chimique est le W.

Que faut-il faire pour susciter des nouvelles vocations en France ? Comment cela se passe-t-il en Chine ?

La Recherche en général a besoin des meilleurs talents. Elle se développe ainsi sur un terreau de vocations. Dans le cas de la fusion, le défi est l’un des plus importants auquel l’humanité se soit attaquée. La route est encore assez longue et nécessite un soutien fort de la part des États mais aussi, de plus en plus, des acteurs de l’Energie au sens large, et des investisseurs privés. On voit actuellement un intérêt grandissant de ce côté. Il est de nature à soutenir ces vocations. Ceci est valable en Occident, mais également en Chine.

Votre livre, L’énergie de fusion, publié en français en 2019 chez Odile Jacob et déjà traduit en anglais et en néerlandais, sortira bientôt en chinois, c’est un bon signe ?

Ce livre a en effet pour but de sensibiliser le plus largement possible aux recherches en fusion, en « racontant » avec des mots simples quelles sont les avancées scientifiques et techniques déjà acquises et quels sont les défis qu’il reste à relever jusqu’au réacteur.

Il est de nature à susciter de nouvelles vocations, je l’espère, et les retours que j’ai des lecteurs et des éditeurs me font très plaisir.

Comment réagissez-vous au prix que la Chine vous a décerné ?

Comme je l’ai dit dans mon discours, au-delà de l’immense honneur que le gouvernement chinois me fait en me décernant ce prix plus que prestigieux, c’est la recherche en fusion et son caractère totalement ouvert et collaboratif qui sont distingués. Ma conviction professionnelle la plus profonde est que la Science est l’un des vecteurs les plus puissants du rapprochement entre les peuples, et donc de la paix. La volonté de savoir, de connaître, de décoder la Nature, est une source inépuisable et universelle de l’être humain. Je suis particulièrement fier d’y contribuer et très reconnaissant que cela ait été reconnu et salué par le gouvernement chinois au travers de ce prix. Il couronne aussi de très belles rencontres et amitiés qui se sont développées au cours de ces années, et le plaisir à chaque fois renouvelé pour moi des visites en Chine.