Étiquette : Berlin

The splendors of the kingdoms of Ife and Benin

The breathtaking beauty of the XIIth century bronze heads of Ife (Nigeria) challenge the colonial view that Africa was a virgin continent, populated by animals and a few primitive tribes which failed walking their first steps into « history ».

Today inhabited by a half million people, the city of Ife in southwest Nigeria, was formerly the religious center and former capital of the Yoruba people whose prosperity was essentially the fruit of their trade with the peoples of West Africa along the 4200 km long Niger River and beyond.

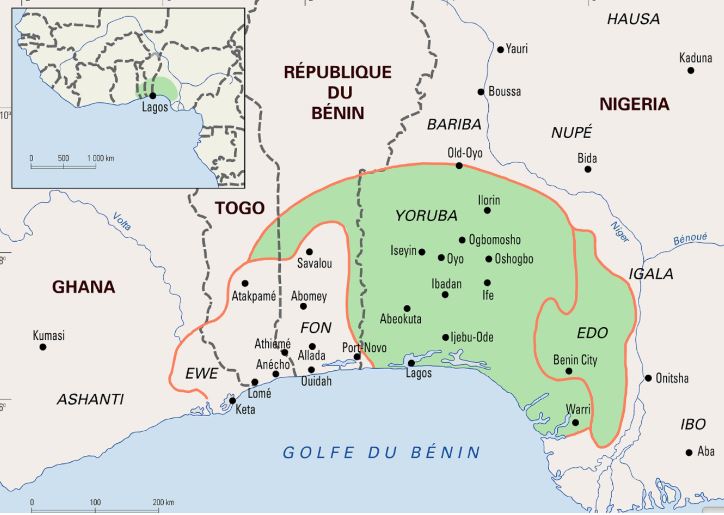

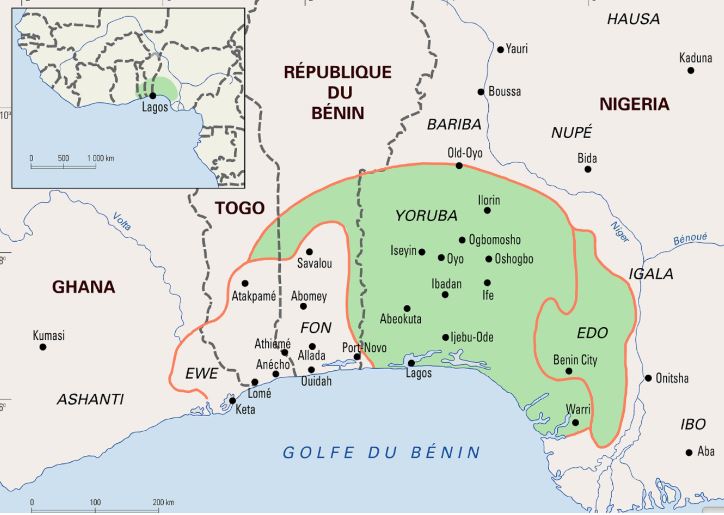

What some call today “Yorubu-land”, inhabited by some 55 million people, covered some 142,000 km2 comprising vast parts of countries such as today’s Nigeria (76%), Benin (18.9%) and Togo (6.5%).

Today, the Yoruba people live in Ghana, Burkina Faso, Ivory Coast and, since the slave trade, in the United States. It is not surprising, therefore, that yoruba, also the name of one of the three major languages of Nigeria, is also spoken in parts of Benin and Togo, as well as in the West Indies and Latin America, including Cuba and other settlements populated by descendants of African slaves.

An extraordinary discovery

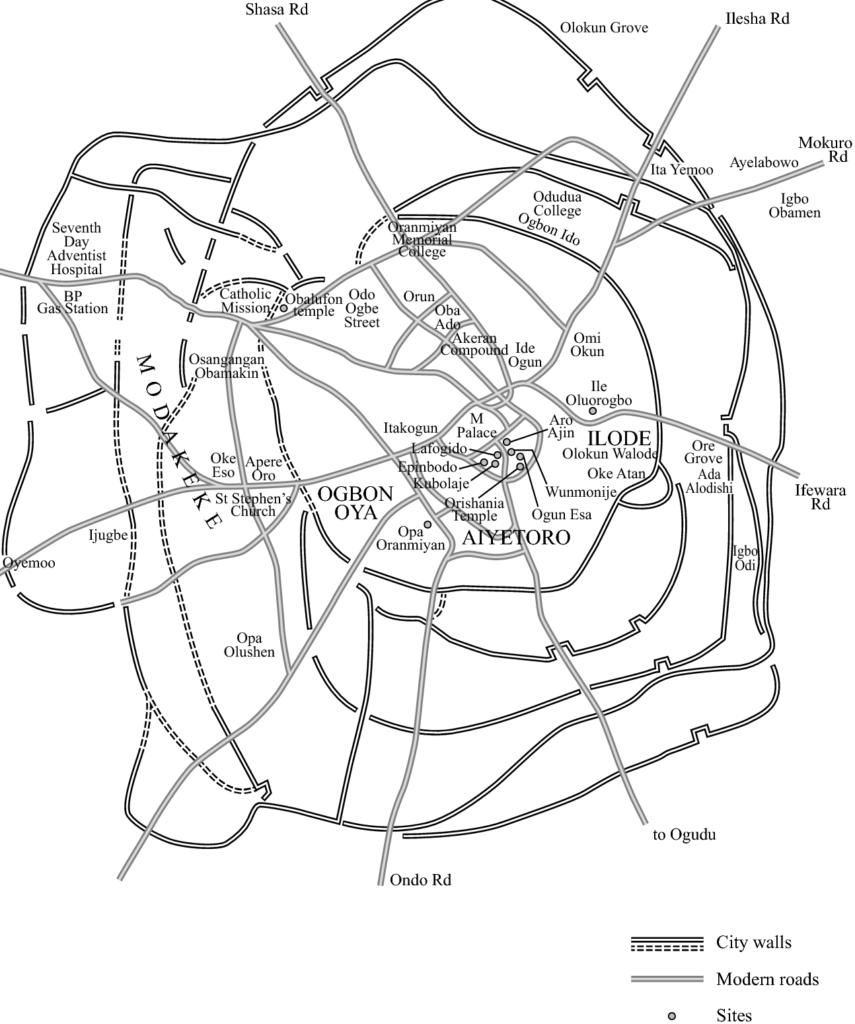

It was in January 1938, during excavation work for the construction of a house, that workers discovered an unusual treasure in the Wunmonije district of Ife. At a mere hundred meters distance away of the site of what once was the Royal Palace, they unearthed thirteen magnificent bronze heads dating from the XIIth century representing a king (an « Ooni« ), some women and courtiers. Others have since been unearthed.

Their faces, except for the lips, are covered with grooves. The hairstyle suggests a complex crown composed of several layers of tubular balls, topped by a crest with a rosette and an « egret ». The surface of this crown bears traces of red and black paint.

These large heads may have been used as effigies of the deceased in funeral ceremonies, which, among the Yoruba, sometimes took place a year after the rapid burial of the dead imposed by the tropical climate.

At the time of the discovery, the extremely naturalist rendering of the heads is considered anachronistic in the art of sub-Saharan Africa, and even more disturbing than the very “classical” i.e. realistic “mummy portraits” (Ist-IInd century) discovered as early as 1887 in the Faiyum depression of Egypt.

Yet a long tradition of figurative sculpture with similar characteristics as the bronze heads of Ife existed before, particularly among the Nok, a people of farmers who mastered iron metallurgy starting from 800 BC.

Hysteria

Since 1938, the « heads of Ife » have provoked reactions close to hysteria in Europe and the West in general.

On the one hand, the « modernists » and the « abstract » artists of the early XXth century, for whom the more abstract a sculpture is and the more distant it is from reality, the more it was considered as typically African. For those who were inspired by African « abstract » art to free themselves from what they considered as materialistic naturalism, the heads of Ife brutally challenged their self-deceiving “smart” narrative.

On the other hand, especially for the supporters of colonial imperialism, this art simply could not be. Frank Willett, at one point the head of the Nigerian Department of Antiquities and author of Ife, an African civilization (Editions Tallandier, 1967), reported that « Europeans visiting Ife frequently wonder how people living in houses of dried mud, with straw roofs, could have made such beautiful objects as the bronzes and terracotta in the museum ». Trying to answer that question, the publisher Sir Mortimer Wheeler replied: “The prejudice is alive and well that artistic creation and sensitivity cannot exist without domestic talent and sanitary comfort!”

The questions of the Europeans were numerous. How, in the XIIth century, could primitive peoples, who had never known an organized form of state, have made bronze heads of such refinement, using techniques that even Europe failed to master at that juncture? How could it have been possible, for tribes, subjected to superstition and irrational magic, could have observed the human anatomy so meticulously? How could savages have expressed such noble feelings towards both men and women? Faced with such an unbearable paradox, total denial was their only answer.

Hence, when the German archaeologist Leo Frobenius presented the bronze heads, western experts refused to believe in the existence of an African civilization capable of leaving artifacts of a quality they recognized as comparable to the best artistic achievements of ancient Rome or Greece. In a desperate attempt to explain what passed for an anomaly, Frobenius, without the slightest semblance of proof, came up with the theory that these heads had been cast by a Greek colony founded in the XIIIth century BC, and that the latter could be at the origin of the old legend of the lost civilization of Atlantis, a narrative immediately adopted in chorus by the mass media…

Bronze

What first shocked Western experts was that these were not carved wood but sophisticated bronze heads (about 70 % copper, 16.5 % zinc and 11.3 % lead).

Given the extreme scarcity of copper ore in Nigeria, these objects demonstrate that the region had trade relations with distant countries. The ore is believed to have come from Central Europe, northwest Mauritania, the Byzantine Empire or, via the Niger River, from Timbuktu where the ore arrived by camel from southern Morocco.

If during the Neolithic period, copper, gold and silver nuggets were hammered cold or hot, it is only starting from the Bronze Age that man develops the science of real metallurgy. From ores, he was then able to extract metals thanks to a precise heat treatment, made possible by the experience of the ceramists of the time, great experts in the construction of high temperature ovens.

Copper only melts at 1083° Celsius, but by adding tin (which melts at 232°) and lead (which melts at 327°), it is possible to obtain bronze at 890° and brass at 900°. The terracotta is made at low temperature, around 600 to 800°. It should be underlined that in China, since the Shang Dynasty (1570-1045 BC), certain types of porcelain obtained much higher temperatures, between 1000 and 1300° Celsius, obtained thanks to the use of charcoal.

The oldest traces of ceramics in sub-Saharan Africa are thought to date back to more than 9000 BC, and perhaps earlier. Bu some fragmentary shards have been discovered in West Africa, in this case in Mali, and considered dating from 12000 BC. Ceramics also were produced further south, notably by the Nok culture in northern Nigeria at the beginning of the first millennium BC.

Lost-wax casting

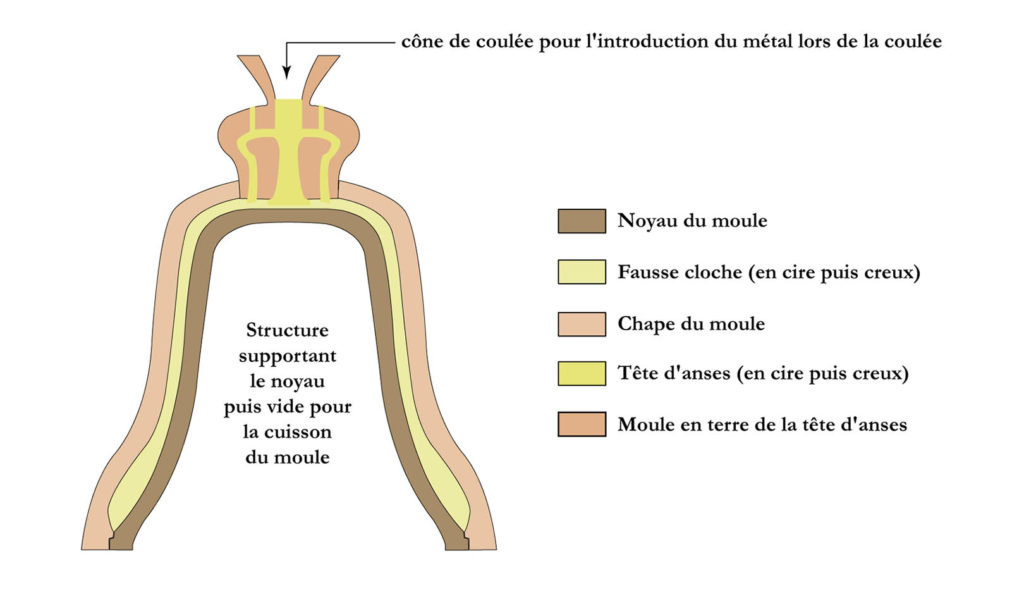

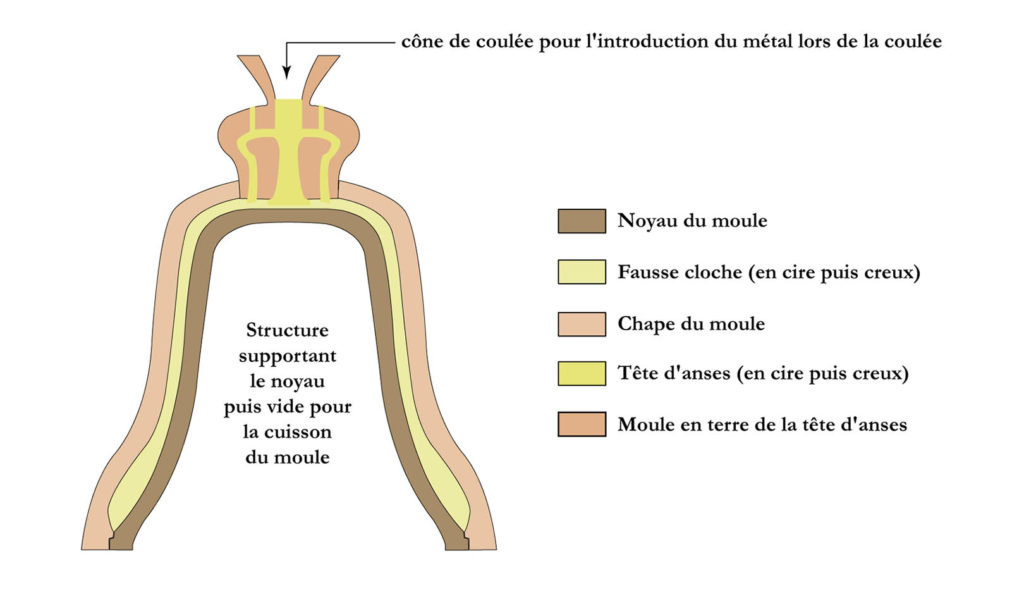

What also shocked the experts was that the technique used to make them was the quite sophisticated so-called « lost-wax casting » or “cire perdue” technique, a high precision molding process that is still used today to make church bells.

First, a model was made out of wax. This was covered with fine clay to form a mold, which was then heated so that the wax melted and ran away. Molten metal was poured into the clay mold which would be broken open to release the complete object.

Clearly, the foundries producing these artifacts required a highly skilled and well organized professional labor force.

The exceptional know-how and skills of the bronze founders of Ife was preceded by those of Igbo-Ukwu in eastern Nigeria where in 1939 a tomb filled with artifacts dating from the IXth century was discovered, revealing the existence of a powerful and refined kingdom mastering the famous lost-wax casting technique, but which so far could not be linked to any other culture in the region.

The oldest known example of the lost-wax technique comes from a 6,000-year-old wheel-shaped copper amulet found at Mehrgarh in today’s Pakistan. Although China, Greece and Rome mastered this technique, it was not until the Renaissance that it made its return to Europe.

Ife, an organized state

In reality, the art of Ife challenged the colonial theory that Africa was a virgin land, populated by animals and a few primitive tribes who had never taken their first steps in « history ».

Indeed, any evidence showing the existence of empires, kingdoms or great states on the African continent that allowed Africans to govern themselves peacefully for centuries could only de-legitimize the « civilizing mission » of colonialism.

However, according to oral traditions, Ife was founded in the 9th-10th centuries by Oduduwa, through the fusion of 13 villages into a single city becoming the hearth of Yoruba mythology, who considers Ife as the cradle of humanity and the center of the world.

Recognized as a minor god, Oduduwa became the first Ooni (King) and had an Aafin (palace) built. He ruled with the help of the isoro, former village chiefs who had recovered a religious title and were subject to royal political authority.

According to the same oral traditions, Oduduwa is said to have been an exiled Prince of a foreign people, who left his homeland and traveled south with his suite, settling among the Yoruba around the XIIth century. His religious faith, that he brought with him, was so important to him and his followers that it would have been the cause of their exodus in the first place.

Oduduwa’s land or country of origin remains a matter of debate. For some, he comes from Mecca, for others from Egypt, as the technical skills he brought with him are supposed to demonstrate.

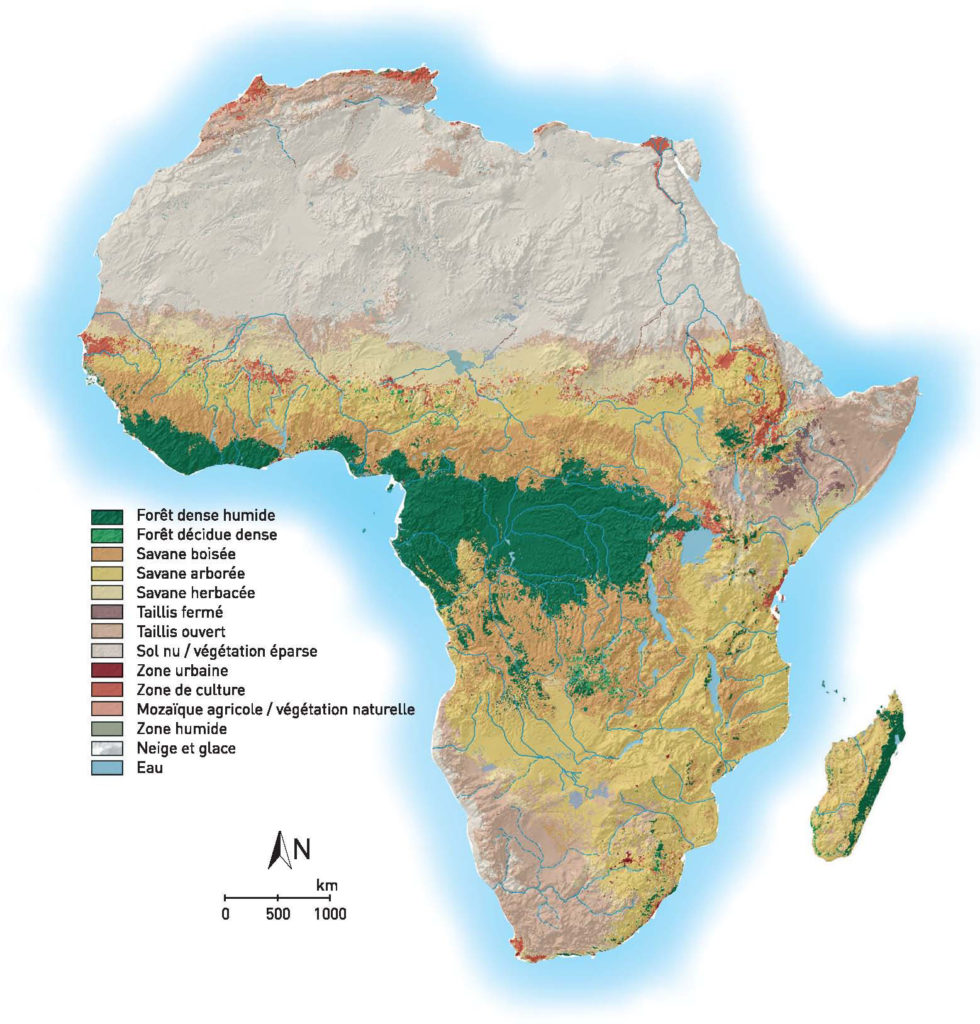

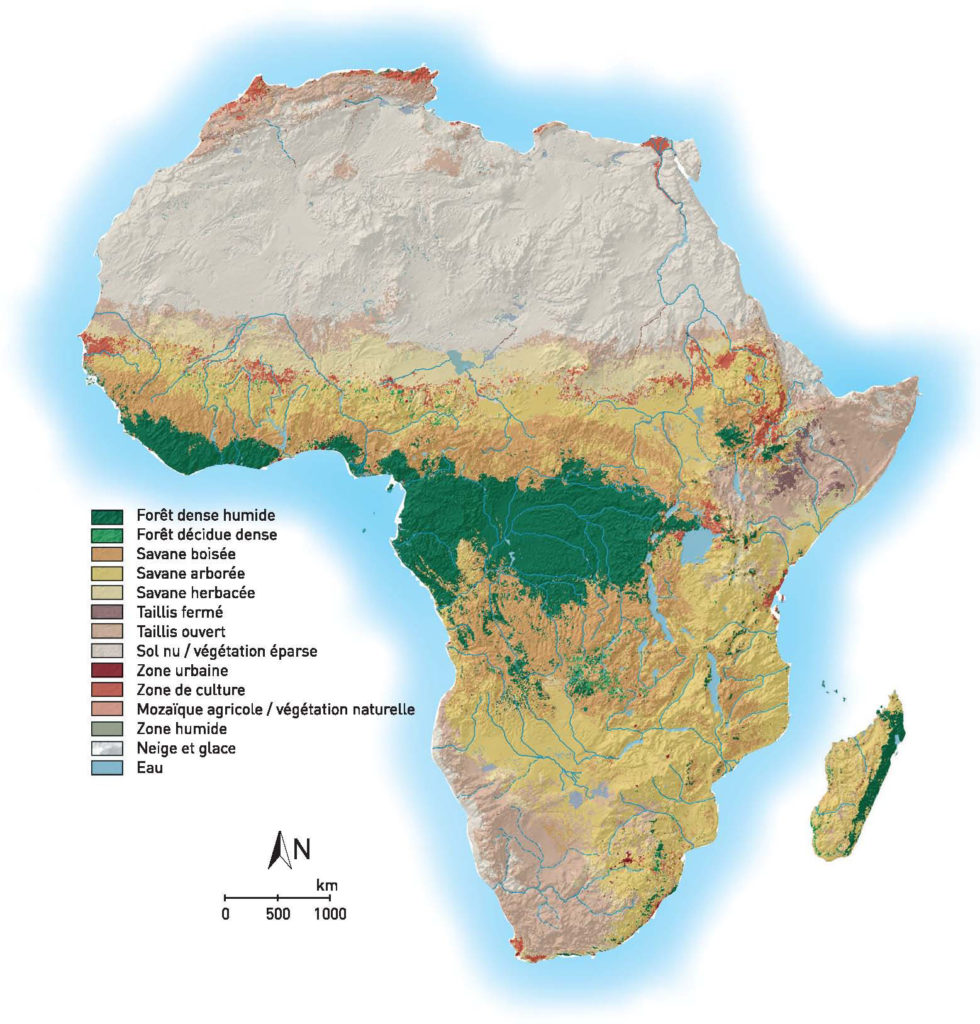

So far, most historians have looked to influences arriving by sea and waterways. However, it is a very plausible hypothesis that travel routs through the savanna, could have connected the Niger Delta with the Nile, like a sort of great transcontinental land-bridge, passing notably via Chad, a region where thousands of early cave paintings testify the vivacity of pictorial creativity.

As our good friend Kotto Essomé repeatedly underlined, African states often prospered along the climatic zones, following “horizontally” the latitudes. Colonial borders were deliberately drawn (laterally or “vertically”) to break the natural boundaries of pre-colonial African states.

Now, as this map clearly indicates, a horizontal “ribbon” of habitable urban areas, on the borderline between the herbaceous and wooded savanna, stretches over the entire continent from the Atlantic till the Southern Nile. Unsurprisingly, this particular climatic and geographical area might have been optimally suited for both hunting, agriculture and cattle raising.

From their part, the Edo people of Benin City believed that Oduduwa was in fact a prince of their extraction, who would have fled Benin during a fight over royal succession. This is why one of his descendants, Prince Oramiyan, would have been allowed to return and found the dynasty ruling the Kingdom of Benin. Prince Oramiyan was thus the first oba of Benin, successfully replacing the Ogiso monarchical system that had reigned until then.

Metallurgy

What deserves attention here is the fact that metallurgy occupies a central place in Ife. Oduduwa had a forge in his Royal palace (Ogun Laadin). Kings from different kingdoms installed their forges within the royal palace, showing the strong symbolic relationship between power and metallurgy.

Contrary to what happened on other continents, the Iron Age in Africa would have preceded the Copper Age in some regions. The oldest indications documenting the transformation of iron ore in Africa date back to the third millennium BC. They are the archaeological sites of Egaro in eastern Niger and Giza and Abydos in Egypt. While the site of Buhen in Egyptian Nubia (- 1991), after working iron, became a « copper factory », the sites of Oliga in Cameroon (-1300) and Nok in Nigeria (-925) testify clearly of a dynamic metallurgical activity.

As we have seen, bronze casting techniques demonstrate the existence of a very advanced technological know-how. Ife will also be a major center for glass production, especially glass beads. The waste material of this ancestral production, made up of parts of crucibles covered with molten glass, will be looked for in the XIXth century by the inhabitants of the region, although the origin of the glass beads was neglected.

Recent archaeological excavations have shown that the settlements of this area are very ancient. But as we have seen, it was only at the beginning of the 2nd millennium that developments in the field of metallurgy would have made it possible to improve agricultural tools and generate surplus food. Yam, cassava, maize and cotton are cultivated here, the latter giving birth to an important cloth weaving industry.

Hence, the city of Ife experienced a rapid demographic expansion thanks to this rise in agricultural productivity, itself the fruit of the mastery of an increased energy density allowing the transformation of « stones » (ores) into useful resources.

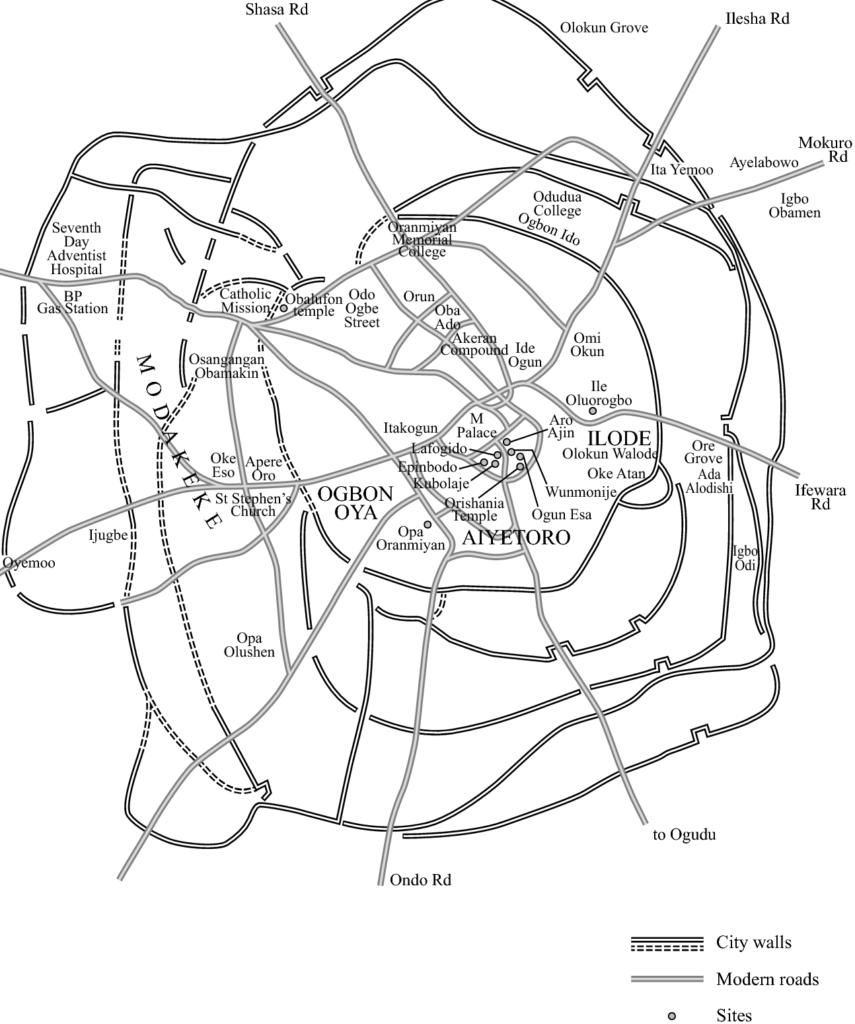

The medieval urbanization of Ife is today widely attested by the existence of numerous enclosures made of ditches and embankments, which seem to indicate the various spaces that have experienced a demographic concentration and the existence of a political body powerful enough to implement such great infrastructure programs.

Interesting, as a successful centralized state, Ife became increasingly a model for other states in the region and beyond. Several descendants and captains of Oduduwa founded their own kingdoms based on the same model and relying on the same legitimacy. The monarchical experience of Ife is exported with its cultural framework. The adé ilèkè, a crown of glass beads symbolizing royal power, is found in most monarchies in the region.

In total, depending on the sources, an estimated 7 to 20 kingdoms make up the Yoruba world in the first half of the second millennium AD.

- Oyo State in Nigeria was one of such powerful Yoruba city-states.

- Another example, the Kingdom of Ketou, currently in the southeast of Benin, is supposed to have been founded around the XIVth century by an alleged descendant of Oduduwa. He is said to have left Ife with his family and other members of his clan and moved westward, eventually settling in the city of Aro, northeast of the city of Ketou. Aro quickly became too small for the growing population, and the decision was made to settle in Ketou. King Ede therefore left Aro with 120 families and settled in this city.

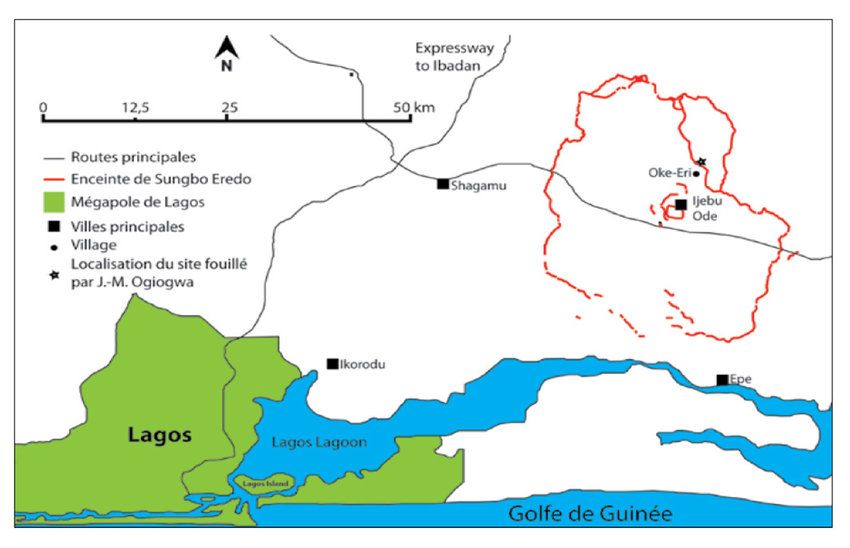

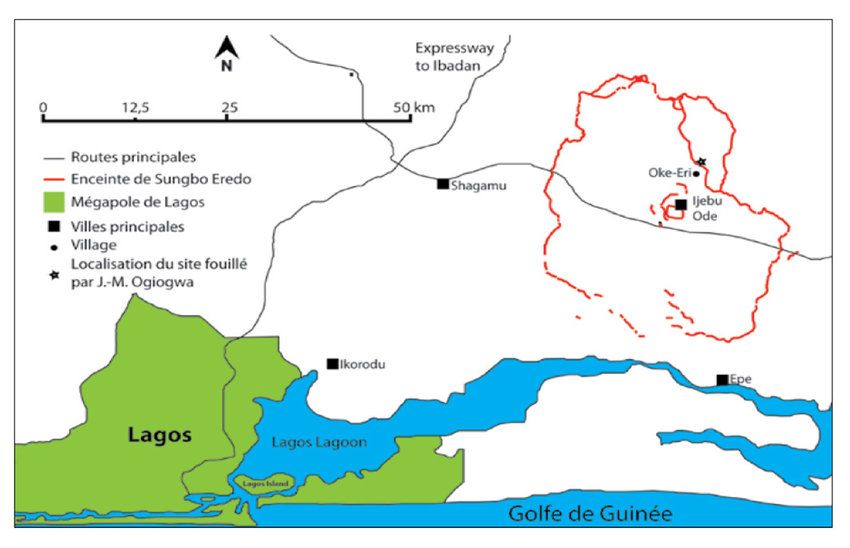

- Another demonstration of Yoruba building science is the Sungbo Eredo Wall, near the Nigerian capital Lagos, a system of walls and ditches built in the XIVth century and located southwest of the town of Ijebu Ode, in Ogun State, southwestern Nigeria. More than 160 km (100 miles) long, these fortifications, some as high as 20 meters (65 feet), consist of a smooth-walled ditch that forms an inner moat in relation to the walls that overhang it. The ditch forms an irregular ring (Map) around the lands of the ancient kingdom of Ijebu. This ring is about 40 km in the north-south direction and 35 km in the east-west direction, which is the equivalent of the Paris périphérique ! Invaded by vegetation, the construction today looks like a green tunnel.

From Ife to the Kingdom of Benin

In the XIVth century, Ife experienced a demographic collapse, characterized by the abandonment of certain enclosures and a strong advance of the forest into formerly residential areas. There was also a break in the transmission of know-how and artisan techniques.

This demographic collapse has been explained as the result of a Black Plague, according to some authors, who draw a parallel with the pandemic waves hitting Europe at the same period.

Part of the inhabitants of Ife were able to take refuge and bring their know-how in metallurgy to the Kingdom of Benin, which lasted for seven hundred years, from the XIIth century until its invasion by the British Empire at the end of the XIXth century. Benin was a coastal West African city-state dominated by the Edos, an ethnic group whose dynasty still survives today.

Its territory covers to present-day Benin, plus part of Togo and southwestern Nigeria, where today « Benin City », a historic port on the Benin River, is located. In the heart of the city, the royal residence with monumental proportions translated visually the importance given to political, spiritual and traditional power.

Benin City, a marvel

The social organization of the city impressed European visitors at the end of the XVth century. As a major regional economic trading pole, Benin was full of ivory, pepper and slaves. Benin offered the Europeans palm oil (the oil palm growing abundantly in the region). In exchange, they requested, and obtained guns, allowing the modernization of the Beninese armament.

Located in a plain, Benin City is surrounded by massive walls to the south and deep ditches to the north. Beyond the city walls, many other walls have been erected that organize the entire region of the capital into some 500 separate boroughs.

In 2016, an article published by The Guardian recounted the lost splendor of the city. The paper reported:

“The Guinness Book of Records (1974 edition) described the walls of Benin City and its surrounding kingdom as the world’s largest earthworks carried out prior to the mechanical era. According to estimates by the New Scientist’s Fred Pearce, Benin City’s walls were at one point “four times longer than the Great Wall of China, and consumed a hundred times more material than the Great Pyramid of Cheops”.

Pearce writes that these walls “extended for some 16,000 km in all, in a mosaic of more than 500 interconnected settlement boundaries. They covered 6,500 sq km and were all dug by the Edo people … They took an estimated 150 million hours of digging to construct, and are perhaps the largest single archaeological phenomenon on the planet”.

Benin City was also one of the first cities to have a semblance of street lighting. Huge metal lamps, many feet high, were built and placed around the city, especially near the king’s palace. Fueled by palm oil, their burning wicks were lit at night to provide illumination for traffic to and from the palace.

When the Portuguese first “discovered” the city in 1485, they were stunned to find this vast kingdom made of hundreds of interlocked cities and villages in the middle of the African jungle.

In 1691, the Portuguese ship captain Lourenco Pinto observed:

“Great Benin, where the king resides, is larger than Lisbon; all the streets run straight and as far as the eye can see. The houses are large, especially that of the king, which is richly decorated and has fine columns. The city is wealthy and industrious. It is so well governed that theft is unknown and the people live in such security that they have no doors to their houses.”

In contrast, London at the same time is described by Bruce Holsinger, professor of English at the University of Virginia, as being a city of “thievery, prostitution, murder, bribery and a thriving black market made the medieval city ripe for exploitation by those with a skill for the quick blade or picking a pocket”.

African fractals

Benin City’s planning and design was done according to careful rules of symmetry, proportionality and repetition now known as fractal design. The mathematician Ron Eglash, author of African Fractals – which examines the patterns underpinning architecture, art and design in many parts of Africa – notes that the city and its surrounding villages were purposely laid out to form perfect fractals, with similar shapes repeated in the rooms of each house, and the house itself, and the clusters of houses in the village in mathematically predictable patterns.

As he puts it:

“When Europeans first came to Africa, they considered the architecture very disorganized and thus primitive. It never occurred to them that the Africans might have been using a form of mathematics that they hadn’t even discovered yet.”

At the center of the city stood the king’s court, from which extended 30 very straight, broad streets, each about 120-ft wide. These main streets, which ran at right angles to each other, had underground drainage made of a sunken impluvium with an outlet to carry away storm water. Many narrower side and intersecting streets extended off them. In the middle of the streets were turf on which animals fed.

“Houses are built alongside the streets in good order, the one close to the other,” writes the XVIIth-century Dutch visitor Olfert Dapper. “Adorned with gables and steps … they are usually broad with long galleries inside, especially so in the case of the houses of the nobility, and divided into many rooms which are separated by walls made of red clay, very well erected.”

Dapper adds that wealthy residents kept these walls “as shiny and smooth by washing and rubbing as any wall in Holland can be made with chalk, and they are like mirrors. The upper stores are made of the same sort of clay. Moreover, every house is provided with a well for the supply of fresh water”.

Family houses were divided into three sections: the central part was the husband’s quarters, looking towards the road; to the left the wives’ quarters (oderie), and to the right the young men’s quarters (yekogbe).

Daily street life in Benin City might have consisted of large crowds going though even larger streets, with people colorfully dressed – some in white, others in yellow, blue or green – and the city captains acting as judges to resolve lawsuits, moderating debates in the numerous galleries, and arbitrating petty conflicts in the markets.

The early foreign explorers’ descriptions of Benin City portrayed it as a place free of crime and hunger, with large streets and houses kept clean; a city filled with courteous, honest people, and run by a centralized and highly sophisticated bureaucracy.

The city was split into 11 divisions, each a smaller replication of the king’s court, comprising a sprawling series of compounds containing accommodation, workshops and public buildings – interconnected by innumerable doors and passageways, all richly decorated with the art that made Benin famous. The city was literally covered in it.

The exterior walls of the courts and compounds were decorated with horizontal ridge designs (agben) and clay carvings portraying animals, warriors and other symbols of power – the carvings would create contrasting patterns in the strong sunlight. Natural objects (pebbles or pieces of mica) were also pressed into the wet clay, while in the palaces, pillars were covered with bronze plaques illustrating the victories and deeds of former kings and nobles.

At the height of its greatness in the XIIth century – well before the start of the European Renaissance – the kings and nobles of Benin City patronized craftsmen and lavished them with gifts and wealth, in return for their depiction of the kings’ and dignitaries’ great exploits in intricate bronze sculptures.

“These works from Benin are equal to the very finest examples of European casting technique,” wrote Professor Felix von Luschan, formerly of the Berlin Ethnological Museum. Italian Renaissance artist “Benvenuto Celini could not have cast them better, nor could anyone else before or after him. Technically, these bronzes represent the very highest possible achievement.”

The fatal encounter with « civilization »

Following the Berlin Conference of 1885, where the British, Portuguese, Belgian, German, French, Italian and other European colonial powers shared Africa like a big chocolate cake that they intended to devour, in the name of the immutable laws of the freshly invented science of “geopolitics”, European invasions multiplied and gained in brutality.

Thus, following the king of Benin’s refusal to cede to the British the national monopoly on the production of palm oil and other products, Benin City was looted, burned and reduced to ashes during a British punitive expedition in 1897. The king (the oba) is arrested and forced into exile and thousands of beautiful « bronzes of Benin », though less realistic than those of Ife, are stolen, sold and partly lost.

They end up on the art market and in museums, including the British Museum (700 objects) and the Berlin Museum of Ethnology (500 pieces). The British government itself sells some of them « to cover the cost of the expedition« .

So, while some clearly entered history with their beautiful art, others exited civilization with their barbarian crimes.

Summary bibliography:

- Ifè, une civilisation africaine, Frank Willett, Jardin des Arts/Tallandier, Paris 1971;

- General History of Africa, Présence africaines/Edicef/Unesco, Paris 1987;

- Atlas historique de l’Afrique, Editions du Jaguar, Paris 1988;

- L’Afrique ancienne, de l’Acus au Zimbabwe, under the direction of François-Xavier Fauvelle, Belin/Humensis, Paris 2018.

La splendeur des Royaumes d’Ifè et du Bénin

Les têtes en bronze d’Ifè (Nigeria) mettent à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».

Aujourd’hui ville d’un demi-million d’habitants au sud-ouest du Nigeria, Ifè fut le centre religieux et l’ancienne capitale du peuple yoruba qui s’est développé pour l’essentiel grâce au commerce qu’il faisait sur le fleuve Niger, long de 4200 km, avec les peuples de l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

Cet espace avant tout géoculturel de quelque 55 millions de personnes a prospéré dans une vaste ère géographique (Yoruba-land) d’environ 142 000 km², comprenant des régions entières de pays comme le Nigeria (76 %), le Bénin (18,9 %) et le Togo (6,5 %) actuels.

On trouve également des Yoruba au Ghana, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et, depuis la traite négrière, aux Etats-Unis. Ce n’est donc pas surprenant que le yuroba, une langue à tons, soit l’une des trois grandes langues du Nigeria, également parlée dans certaines régions du Bénin et du Togo, ainsi qu’aux Antilles et en Amérique latine, notamment à Cuba par les descendants d’esclaves africains. Espace géo-culturel des yoruba autour d’Ifè et, à droite, celui du peuple edo au Royaume autour de Bénin City.

Un trésor hors du commun

C’est en janvier 1938, lors de travaux de terrassement pour la construction d’une maison, que des ouvriers découvrent à Ifè, dans le quartier de Wunmonije, un trésor peu ordinaire. A une centaine de mètres du site du Palais Royal, ils déterrent treize magnifiques têtes en bronze datant du XIIe siècle représentant un roi (un « Ooni ») et des courtisans. D’autres ont été déterrées depuis.

Leurs visages, hormis les lèvres, sont couverts de striures. La coiffure fait penser à une couronne complexe composée de plusieurs couches de billes tubulaires, surmontée d’une crête avec une rosette et une « aigrette ».

La surface de cette couronne porte des traces de peinture rouge et noire. Ces grandes têtes ont pu servir d’effigies de défunts lors de cérémonies funéraires, qui, chez les Yoruba, ont parfois lieu un an après l’enterrement rapide des morts qu’impose le climat tropical.

Le rendu très ressemblant et naturaliste des têtes est alors considéré comme anachronique dans l’art de l’Afrique subsaharienne, et encore plus troublant que celui des portraits de momie, très réalistes, du Fayoum égyptien (I-IIe siècle)..

Pourtant, une longue tradition de sculpture figurative présentant des caractéristiques semblables existait avant la création de ces sculptures de métal, en particulier chez les Nok, un peuple de cultivateurs maîtrisant le fer à partir de 800 ans avant notre ère.

Hystérie

Depuis 1938, les « têtes d’Ifè » ont provoqué des réactions proches de l’hystérie en Europe et en Occident.

D’un côté, les « modernistes » et les « abstraits » du début du XXe siècle, pour qui plus une sculpture est abstraite et s’éloigne de la réalité, plus elle est considérée comme typiquement africaine.

Pour ceux qui s’inspiraient de « l’abstrait » africain pour se libérer du naturalisme matérialiste, les têtes d’Ifè venaient donc brutalement bousculer leurs théories savamment construites.

De l’autre, surtout pour les partisans de l’impérialisme colonial, cet art ne pouvait tout simplement pas exister.

A Frank Willett, le responsable du Département nigérian des Antiquités et auteur d’Ifè, une civilisation africaine (Editions Tallandier, 1967), qui rapportait que « les Européens en visite à Ifè se demandent fréquemment comment des gens vivant dans des maisons de boue séchée, aux toits de paille, ont pu fabriquer d’aussi beaux objets que les bronzes et terres cuites au musée », l’éditeur Sir Mortimer Wheeler répondit :

Le préjugé a la vie dure, qui veut que la création et la sensibilité artistiques ne puissent exister sans les talents domestiques et le confort sanitaire !

Les interrogations des Européens étaient nombreuses. Comment, au XIIe siècle, des peuples primitifs, n’ayant jamais connu de forme d’État organisé, auraient-ils pu fabriquer des têtes en bronze d’un tel raffinement, faisant appel à des techniques que même l’Europe ne maîtrisait pas à cette époque ? Comment des tribus, vivant dans la superstition et la magie la plus irrationnelle, auraient-elles pu observer avec tant de minutie l’anatomie humaine ? Comment des sauvages auraient-ils pu exprimer des sentiments aussi nobles, aussi bien envers des hommes que des femmes ?

Devant un paradoxe aussi insoutenable, le déni fut la règle.

Ainsi, lorsque l’archéologue allemand Leo Frobenius présenta le premier ce type de tête, les experts refusèrent de croire à l’existence d’une civilisation africaine capable de laisser des artefacts d’une qualité qu’ils reconnaissaient comparable aux meilleures réalisations artistiques de la Rome ou de la Grèce antiques. Pour tenter d’expliquer ce qui passait pour une anomalie, Frobenius avança alors, sans le moindre début de preuve, la théorie que ces têtes auraient été moulées par une colonie grecque fondée au XIIIe siècle av. J.-C., et que cette dernière pouvait être à l’origine de la vieille légende de la civilisation perdue de l’Atlantide, un récit repris en chœur par la presse populaire…

Bronze

Ce qui choqua en premier lieu les experts occidentaux, c’est qu’il s’agissait de têtes en bronze, en réalité en laiton au plomb (environ 70 % de cuivre, 16,5 % de zinc et 11,3 % de plomb).

Etant donné la rareté de ce minerai au Nigeria, ces objets démontrent que la région entretenait des relations commerciales avec des pays lointains. On pense qu’il provenait de l’Europe centrale, du nord-ouest de la Mauritanie, de l’Empire byzantin ou, via le fleuve Niger, de Tombouctou, où le minerai arrivait, à dos de dromadaire, du sud du Maroc.

Si durant la période du Néolithique, des pépites de cuivre, d’or et d’argent sont martelés à froid ou à chaud, ce n’est qu’à partir de l’Age du bronze que l’homme découvre la métallurgie. A partir de minerais, il est alors capable d’extraire des métaux grâce à un traitement thermique précis, rendu possible par l’expérience des céramistes de l’époque, grands experts dans la maîtrise de la chaleur et des fours de cuisson.

Or, le cuivre ne fond qu’à 1083° Celsius, mais en y ajoutant de l’étain (qui fond à 232°) et du plomb (qui fond à 327°), on peut obtenir du bronze à 890° et du laiton à 900°. La terre cuite se fait, elle, à basse température, aux alentours de 600 à 800°.

Cependant, en Chine, dès la dynastie des Shang (1570 – 1045 av. JC), certaines porcelaines exigent des températures beaucoup plus élevées, entre 1000 et 1300°.

Les plus anciennes traces de céramique en Afrique subsaharienne semblent dater de plus de 9000 av. J.-C., voire plus encore, quelques tessons fragmentaires, datés de 12 000 av. J.-C. ayant été découverts en Afrique de l’Ouest, en l’occurrence au Mali.

La céramique se manifeste également plus au sud, notamment avec la culture Nok dans le nord du Nigeria au début du Premier millénaire av. JC.

Cire perdue

Ensuite, ce qui choqua tout autant les experts, c’est que la technique mise en œuvre pour leur réalisation était la technique dite « à cire perdue », un procédé de moulage de précision qu’on utilise encore de nos jours pour la fabrication des cloches d’églises. Le moule se compose de trois parties distinctes et superposées : le noyau, la cloche ou la statue (en cire) et la « carapace » ou chape. Par différentes astuces, le bronze en fusion qu’on laisse pénétrer va se substituer au modèle en cire. Lors de la coulée, différents conduits doivent permettre d’évacuer aussi bien la fumée qu’une partie de la cire lorsqu’elle fond.

En clair, il faut des artisans très qualifiés pour exercer le métier de fondeur de bronze professionnel.

Le savoir-faire exceptionnel des fondeurs d’Ifè fut précédé de peu par ceux d’Igbo-Ukwu au Nigeria oriental où l’on découvrit en 1939 un tombeau plein d’objets d’art datant du IXe siècle révélant l’existence d’un royaume puissant et raffiné maîtrisant la fameuse technique à la cire perdue, mais qui ne peut être rattachée à aucune autre culture de la région.

Historiquement, l’amulette de Mehrgarh au Pakistan, âgée de 6000 ans, est le premier objet connu façonné à la cire perdue. Si la Chine, la Grèce et Rome maîtrisent cette technique, il faut attendre la Renaissance pour qu’elle fasse son retour en Europe.

Ifè, un Etat organisé

Cartes des différents royaumes et empires africains avant la colonisation. Terre cuite en provenance du site d’Ita Yemoo, Ifè, Nigeria (XIIe au XIVe siècle).

En réalité, l’art d’Ifè mettait à mal la théorie coloniale pour qui l’Afrique n’était qu’un terrain vierge, peuplé d’animaux et de quelques peuplades primitives n’ayant jamais fait leurs premiers pas dans « l’histoire ».

En effet, toute preuve démontrant sur le continent africain l’existence d’empires, de royaumes ou de grands Etats ayant permis aux Africains de s’autogouverner de façon pacifique pendant des siècles, ne pouvait que délégitimer la « mission civilisatrice » du colonialisme.

Or, selon la tradition orale, Ifè fut fondée aux IXe-Xe siècles par Oduduwa, par le regroupement de 13 villages en une cité qui sera la ville centrale de la mythologie yoruba, pour qui elle est le berceau de l’humanité et le centre du monde.

Reconnu comme un dieu mineur, Oduduwa devint ainsi le premier Ooni (Roi) et se fit construire un Aafin (palais). Il gouverna à l’aide des isoro, anciens chefs de village ayant récupéré un titre religieux et assujettis à l’autorité politique royale.

Toujours selon les traditions orales, Oduduwa serait un prince exilé d’un peuple étranger, ayant quitté sa patrie avec une suite et voyagé en direction du sud, s’installant parmi les Yoruba vers le XIIe siècle. Sa foi, qu’il aura apportée, était si importante pour ses disciples et lui qu’elle aurait été la cause de leur exode en premier lieu.

La terre ou le pays d’origine d’Oduduwa sont sujet à débat. Pour les uns, il vient de La Mecque, pour les autres, d’Egypte, comme les savoir-faire qu’il apporta sont supposés le démontrer.

Il est vrai qu’on s’est avant tout intéressé aux routes conduisant vers la mer et les fleuves, il ne fait pas de doute que la savane, au cours des siècles précédents, a pu relier le delta du Niger au Nil, telle une sorte de grande route transcontinentale, passant notamment par le Tchad où des milliers de peintures pariétales témoignent d’un sens artistique créateur.

Le peuple Edo de Bénin City croit, quant à lui, qu’Oduduwa était en fait un prince de chez eux. Il aurait quitté le Bénin à cause d’une lutte pour la succession royale. C’est pourquoi l’un de ses descendants, le prince Oramiyan, fut par la suite autorisé à revenir, et fonda la dynastie qui régna sur le Royaume du Bénin. Le prince Oramiyan fut donc le premier oba du Benin, remplaçant ainsi avec succès le système monarchique Ogiso qui régnait jusque-là.

Métallurgie

Ce qui mérite l’attention, c’est que la métallurgie occupe une place centrale à Ifè. Oduduwa possédait une forge dans son palais (Ogun Laadin). Les rois des différents royaumes installaient leurs forges dans l’enceinte du palais royal, montrant ainsi le rapport symbolique fort entre pouvoir et métallurgie.

Les plus anciennes traces documentant la transformation du minerai de fer en Afrique remontent au IIIe millénaire av. JC. Il s’agit des sites archéologiques d’Egaro au Niger oriental et de Gizeh et Abydos en Egypte.

Tandis que le site de Buhen en Nubie égyptienne (- 1991), après avoir travaillé le fer, deviendra une « usine à cuivre », les sites d’Oliga au Cameroun (-1300) et de Nok au Nigeria (-925) témoignent d’une activité métallurgique dynamique.

Contrairement à ce qui s’est passé sur d’autres continents, l’Age de fer en Afrique aurait précédé dans certaines régions celui du cuivre. Comme nous l’avons vu, les techniques de production du laiton montrent un savoir-faire technologique très avancé. Ifè sera également un centre majeur de production verrière, en particulier de perles de verre. Les déchets de cette production ancestrale, constitués de parties de creusets recouverts de verre fondu, seront recherchés au XIXe siècle par les habitants de la région, bien que l’origine en soit à l’époque oubliée.

Des fouilles archéologiques récentes ont démontré que le peuplement de cette aire est très ancien. Mais comme nous l’avons vu, ce n’est qu’au début du IIe millénaire que des évolutions dans le domaine de la métallurgie auraient permis d’améliorer les outils agricoles et de générer des excédents de nourriture. On y cultive l’igname, le manioc, le maïs et le coton, qui est aussi à la source d’une importante industrie de tissage de vêtements.

La ville connaîtra ainsi une expansion démographique rapide grâce à cet essor de la productivité agricole, dû à la maîtrise d’une densité énergétique accrue permettant de transformer des « pierres » en ressources utiles.

L’urbanisation médiévale d’Ifè est aujourd’hui largement attestée par l’existence de nombreuses enceintes faites de fossés et de talus, qui semblent indiquer les différents espaces ayant connu une concentration démographique et une entité politique suffisamment puissante pour mettre en œuvre de tels travaux.

Ainsi, en tant qu’Etat centralisé, Ifè s’érige très tôt en modèle pour d’autres Etats dans la région et au-delà. Plusieurs descendants et capitaines d’Oduduwa ont fondé d’autres royaumes sur le même modèle et s’appuyant sur la même légitimité. L’expérience monarchique d’Ifè s’exporte avec son cadre culturel. L’adé ilèkè, une couronne de perles de verre symbolisant le pouvoir royal, se retrouve dans la plupart des monarchies de la région.

En tout, de 7 à 20 royaumes selon les sources composent le monde yoruba dans la première moitié du deuxième millénaire de notre ère.

- L’État d’Oyo au Nigeria fut l’une des plus puissantes cités-États yoruba.

- Autre exemple, le Royaume de Kétou, actuellement au sud-est du Bénin, aurait été fondé vers le XIVe siècle par un prétendu descendant d’Oduduwa. Il aurait quitté Ifè avec sa famille et d’autres membres de son clan, pour se diriger vers l’ouest, avant de s’installer finalement dans la cité d’Aro, au nord-est de la ville de Kétou. Rapidement, Aro devint trop petit pour la population grandissante du clan, et la décision fut prise de s’installer à Kétou. Le roi Ede quitta donc Aro avec 120 familles et s’installa dans cette ville.

- Autre démonstration des bâtisseurs yoruba, près de la capitale nigeriane Lagos, l’enceinte de Sungbo Eredo, un système de murailles et de fossés construit au XIVe siècle e situé au sud-ouest de la ville d’Ijebu Ode, dans l’État d’Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Sur plus de 160 km de long, ces fortifications, parfois hautes de 20 mètres, consistent en un fossé aux parois lisses, formant une douve intérieure par rapport aux murs qui le surplombent. Le fossé forme un anneau irrégulier autour des terres de l’ancien royaume d’Ijebu. Cet anneau fait environ 40 km dans le sens nord-sud et 35 km dans le sens est-ouest, c’est-à-dire l’équivalent du boulevard périphérique parisien ! Envahi par la végétation, l’édifice ressemble aujourd’hui à un tunnel verdoyant.

D’Ifè au Royaume du Bénin

Au XIVe siècle, Ifè connaît un effondrement démographique, caractérisé par l’abandon de certaines enceintes et une forte avancée de la forêt dans des zones anciennement occupées. On constate également une rupture dans les savoir-faire et les techniques artisanales. Cet effondrement démographique pourrait s’expliquer par une épidémie de peste noire, selon certains auteurs, qui font un parallèle avec les grandes épidémies constatées en Europe sur des périodes proches.

Une partie des habitants a pu se réfugier et apporter son savoir-faire en métallurgie au Royaume du Bénin, qui dura du XIIe siècle jusqu’à son invasion par l’Empire britannique à la fin du XIXe siècle. Il s’agit d’un Etat d’Afrique de l’Ouest côtière dominé par les Edos, une ethnie dont la dynastie survit encore aujourd’hui. Son territoire correspond au Bénin actuel, plus une partie du Togo et le sud-ouest de l’actuel Nigeria, où se trouve d’ailleurs aujourd’hui « Bénin City », un port historique sur le fleuve Bénin. Au cœur de la cité, la résidence royale aux proportions monumentales traduit dans l’espace l’importance accordée au pouvoir politique, spirituel et traditionnel.

Bénin City, une merveille

L’organisation sociale de la ville impressionne les visiteurs européens à la fin du XVe siècle. Important pôle économique régional, on y trouve de l’ivoire, du poivre et des esclaves. Les Européens y échangent de l’huile de palme (le palmier à huile poussant abondamment dans la région) contre des fusils, permettant la modernisation de l’armement béninois.

Située dans une plaine, Bénin City est entourée de murs massifs au sud et de profonds fossés au nord. Au-delà des murs de la ville, de nombreuses autres murailles ont été érigées qui séparent les environs de la capitale en quelque 500 villages distincts.

En 2016, un article du Guardian retraçait la splendeur de la ville. Le journal rapporte que le livre des records Guinness de 1974 décrit les murs de Bénin City comme les plus grands travaux de terrassement au monde réalisés avant l’ère mécanique. Selon les estimations de Fred Pearce, du New Scientist, les murs de Bénin City étaient à un moment donné « quatre fois plus longs que la Grande Muraille de Chine et employaient cent fois plus de matériaux que la Grande Pyramide de Khéops ».

Pearce précise que ces murs « s’étendaient sur quelque 16 000 km en tout, dans une mosaïque de plus de 500 limites de colonies interconnectées. Ils couvraient 6500 km2 et ont tous été creusés par le peuple Edo… On estime qu’il a fallu 150 millions d’heures pour les construire et qu’ils constituent peut-être le plus grand phénomène archéologique de la planète ».

Bénin City fut également l’une des premières villes à s’équiper d’un semblant d’éclairage public. D’énormes lampes métalliques, hautes de plusieurs mètres, se dressaient autour de la ville, en particulier près du palais du roi. Alimentées par de l’huile de palme, leurs mèches brûlaient pendant la nuit pour éclairer la circulation à destination et en provenance du palais.

Lorsque les Portugais découvrirent la ville pour la première fois en 1485, ils furent stupéfaits de trouver ce vaste royaume, fait de centaines de villes et de villages imbriqués les uns dans les autres au milieu de la jungle africaine. Ils l’appelèrent la « Grande ville du Bénin », à une époque où il n’y avait aucun autre endroit en Afrique que les Européens reconnaissent comme une ville. Ils la classèrent comme l’une des villes les plus belles et les mieux aménagées du monde. Bénin City en 1686.

En 1691, le capitaine de navire portugais Lourenco Pinto constatait :

Le Grand Bénin, où réside le roi, est plus grand que Lisbonne ; toutes les rues sont droites et à perte de vue. Les maisons sont grandes, en particulier celle du roi, qui est richement décorée et possède de belles colonnes. La ville est riche et industrieuse. Elle est si bien gouvernée que le vol est inconnu et les gens vivent dans une telle sécurité qu’ils n’ont pas de portes pour leurs maisons.

En revanche, à la même époque, Londres est décrite par Bruce Holsinger, professeur d’anglais à l’université de Virginie, comme une ville

de vol, prostitution, meurtre, corruption et marché noir florissant, ce qui a rendu la ville médiévale mûre pour l’exploitation par ceux qui savent manier la lame rapide ou faire les poches.

Les fractales africaines

La planification et la conception de Bénin City ont été faites selon des règles précises de symétrie, de proportionnalité et de répétition, aujourd’hui connues sous le nom de « fractales ».

Le mathématicien Ron Eglash, auteur de African Fractals (qui traite des motifs sous-tendant l’architecture, l’art et le design dans de nombreuses régions d’Afrique), note que la ville et les villages environnants ont été délibérément aménagés pour former des fractales parfaites, avec des formes similaires répétées dans les pièces de chaque maison, la maison elle-même et les groupes de maisons du village selon des motifs mathématiquement prévisibles.

Lorsque les Européens arrivèrent en Afrique, précise-t-il, ils considéraient l’architecture comme très désorganisée et donc primitive. Il ne leur est jamais venu à l’esprit que les Africains pouvaient utiliser une forme de mathématiques qu’eux-mêmes n’avaient pas encore découverte.

Au centre de la ville se trouvait le Palais royal, entouré d’une trentaine de rues droites et larges chacune d’environ 120 pieds. Ces rues principales, perpendiculaires les unes par rapport aux autres, étaient dotées d’un drainage souterrain constitué d’un impluvium, avec une sortie pour évacuer les eaux d’orage. De nombreuses rues plus étroites et se croisant s’étendaient à l’extérieur. Au milieu des rues, il y avait du gazon que les animaux pouvaient paître.

Les maisons sont construites le long des rues en bon ordre, l’une à côté de l’autre, écrit Olfert Dapper, visiteur hollandais du XVIIe siècle. Elles sont généralement larges, avec de longues galeries à l’intérieur, surtout dans le cas des maisons de la noblesse, et divisées en de nombreuses pièces qui sont séparées par des murs en argile rouge, très bien érigés.

Dapper ajoute que les riches résidents ont gardé ces murs

aussi brillants et lisses en les lavant et en les frottant que n’importe quel mur en Hollande fait avec de la craie, et ils sont comme des miroirs. Les étages supérieurs sont faits de la même sorte d’argile. De plus, chaque maison est équipée d’un puits pour l’approvisionnement en eau douce.

Les maisons familiales sont divisées en trois parties : la partie centrale est le quartier du mari, qui donne sur la route ; à gauche le quartier des femmes (oderie), et à droite le quartier des jeunes hommes (yekogbe).

La vie quotidienne à Bénin City voyait peut-être se déplacer dans des rues encore plus grandes, des foules constituées de gens vêtus de couleurs vives, certains en blanc, d’autres en jaune, bleu ou vert, les capitaines de la ville jouant le rôle de juges dans les procès, modérant les débats dans les nombreuses galeries et arbitrant les petits conflits sur les marchés.

Les premiers explorateurs étrangers décrivent Benin City comme un lieu exempt de criminalité et de faim, avec de grandes rues et des maisons propres, une ville remplie de gens courtois et honnêtes, et gérée par une bureaucratie centralisée et très sophistiquée. Bénin : plaque en laiton (bronze) montrant l’entrée du Palais royal où d’autres plaques décorent les piliers.

La ville est divisée en 11 arrondissements, chacune étant une réplique en plus petit de la cour du roi, comprenant une série tentaculaire de complexes incluant des logements, des ateliers et des bâtiments publics – reliés entre eux par d’innombrables portes et passages, tous richement décorés avec l’art qui a rendu le Bénin célèbre. La ville en était littéralement recouverte.

Les murs extérieurs des cours et les faîtes des enceintes sont décorés de motifs horizontaux (agben) et de sculptures en argile représentant des animaux, des guerriers et d’autres symboles de pouvoir.

Les sculptures sont conçues pour créer des motifs contrastés sous le fort soleil. Des objets naturels (galets ou morceaux de silicium) sont également pressés dans l’argile humide, tandis que dans les palais, les piliers sont recouverts de plaques de bronze illustrant les victoires et les exploits des anciens rois et nobles.

À l’apogée de sa grandeur, au XIIe siècle (bien avant le début de la Renaissance européenne), les rois et les nobles de Bénin City ont accordé leur mécénat aux artisans et les ont comblés de cadeaux et de richesses, en échange de la représentation des grands exploits des rois et des dignitaires dans des sculptures en bronze complexes.

Ces œuvres du Bénin sont à la hauteur des plus beaux exemples de la technique de fonte européenne », écrit Felix von Luschan, ancien professeur au Musée d’ethnologie de Berlin. « [Le sculpteur et fondeur italien] Benvenuto Celini n’aurait pas pu mieux les couler, ni personne d’autre avant ou après lui. Techniquement, ces bronzes représentent la plus haute réalisation possible.

La rencontre avec « la civilisation »

Suite à la conférence de Berlin de 1885 où Britanniques, Français, Allemands et autres puissances européennes se partagent, au nom des lois immuables de la géopolitique germano-britannique, l’Afrique comme un gros gâteau qu’il entendent dévorer, les invasions européennes se multiplient et gagnent en brutalité.

Ainsi, suite au refus du roi de céder aux Britanniques son monopole sur la production de l’huile de palme et d’autres productions, lors d’une expédition punitive en 1897, Bénin City est pillée, incendiée et réduite en cendres par les Britanniques. Le roi (l’oba) est chassé et plusieurs milliers de « bronzes du Bénin », certes moins réalistes que ceux d’Ifè, sont dispersés et en partie perdus.

Ils finissent par se retrouver sur le marché de l’art et aboutissent dans des musées, notamment au British Museum (700 objets) et au Musée d’ethnologie de Berlin (500 pièces). Le gouvernement britannique lui-même en vend une partie « pour couvrir les frais de l’expédition ». Comme quoi les uns entrent dans l’histoire avec leur art, les autres avec leurs crimes. Expédition punitive de 1897. Une fois le palais royal brûlé, les pilleurs britanniques alignent les pièces en cuivre et en laiton qu’ils ramèneront en Europe.

Bibliographie sommaire :

- Ifè, une civilisation africaine, Frank Willett, Jardin des Arts/Tallandier, Paris 1971 ;

- Histoire générale de l’Afrique, Présence africaines/Edicef/Unesco, Paris 1987 ;

- Atlas historique de l’Afrique, Editions du Jaguar, Paris 1988 ;

- L’Afrique ancienne, de l’Acus au Zimbabwe, sous la direction de François-Xavier Fauvelle, Belin/Humensis, Paris 2018.