Étiquette : Hegel

Posted by: Karel Vereycken | on septembre 27, 2023

Et si on corrigeait les erreurs de Marx?

Transcription éditée de la présentation de Karel Vereycken, 14 juin 2018.

Chers amies et amis, bonjour,

Ce soir je vais vous amener sur la planète Marx, la planète rouge ! Non pas parce qu’il y a quelques métaux rares à ramasser mais simplement parce qu’à partir de cette planète vous allez mieux voir ce qu’il se passe sur terre !

Vous allez aussi mieux comprendre pourquoi l’économiste américain Lyndon LaRouche (1922-2019), qui est depuis quarante ans l’inspirateur de notre mouvance au niveau international, a fait de Karl Marx (1818-1883) son « point de départ » pour élaborer sa propre contribution à la science économique, en partant d’une réfutation de tout ce que Marx a de gravement problématique dans sa conception de l’homme et de l’économie.

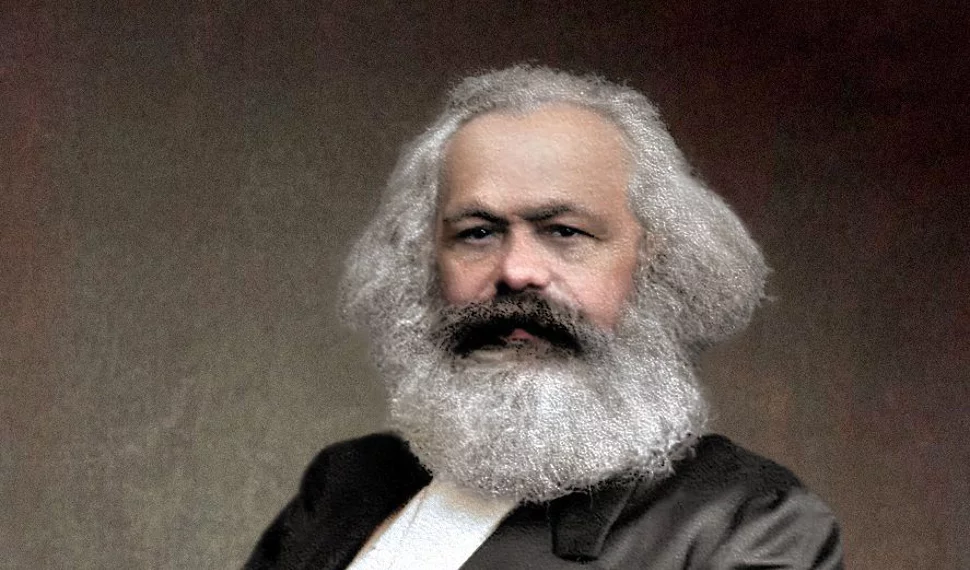

Alors que tout le monde disait qu’on avait enterré le vieux barbu en 1991, après la dislocation de l’Union soviétique, le voici de retour et en pleine forme, surtout depuis la crise de 2008 ! Voyons ensemble si c’est une bonne ou une moins bonne nouvelle.

Enfin, il y a des prétextes plus immédiats :

- 2018, année du bicentenaire de sa naissance.

- Sur la crise financière, Marx a vu juste, nous disent certains. Une note de février 2018 de l’économiste Patrick Artus pour la banque Natixis a surpris ses lecteurs. Dans ce document intitulé « La dynamique du capitalisme est aujourd’hui bien celle qu’avait prévue Karl Marx », l’économiste observe, dans les pays de l’OCDE, la succession d’évolutions que Karl Marx avait déjà anticipées : baisse tendancielle du profit, compression des salaires, spéculations boursières… Or, si les banquiers nous disent que Marx avait raison, il y a un problème, soit chez les banquiers, soit chez Marx, soit chez les deux… On va regarder ça.

- Certaines pensées de Marx sont toujours vivaces dans les esprits : la lutte des classes perdure et certains nous disent que « puisque les capitalistes ramassent des profits record, prenons l’argent là où il est », ou bien : « La crise, quelle crise ? Il n’y a pas de crise ! les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, c’est la nature même du capitalisme », ou encore : « La régulation ne sert à rien, il faut changer de système. »

Bicentenaire de Marx, mini-bio

Karl Heinrich Marx est né à Trèves en 1818, c’est-à-dire il y a 200 ans. Son père, un avocat issu d’une famille de marchands et de rabbins, s’est converti au protestantisme pour exercer sa profession.

Après avoir étudié à Bonn, Karl obtient son doctorat en philosophie à Iéna.

Le philosophe allemand Hegel meurt du choléra en novembre 1831. Ses élèves et disciples se divisent en hégéliens de droite (conservateurs) et hégéliens de gauche, qui retiennent son message révolutionnaire.

A Berlin, Marx fréquente les clubs d’hégéliens « de gauche » et y adhère. Considéré comme des fauteurs de troubles potentiels, ils n’ont pas la faveur du régime. Marx, hégélien de gauche et juif, se voit empêché d’exercer sa profession de professeur d’université.

En 1842, comme alternative, il devient alors journaliste et crée à Cologne La Gazette rhénane, dont il est le rédacteur en chef à l’âge de 24 ans. Jeune journaliste, il milite pour la liberté de la presse et défend le libre-échange. Alors que sous l’Empire français, les libertés individuelles avaient progressé en Rhénanie, c’en est fini depuis l’occupation des Prussiens.

Ainsi, en 1843, bien que Marx démissionne de son poste, son journal est fermé.

Jenny von Westphalen, contre l’avis de sa famille aristocratique, se marie avec Marx la même année. Ils auront sept enfants. Avec sa femme, Marx part en exil en France, où il rencontre le poète Heinrich Heine, lui aussi fâché avec les Prussiens.

Il y rencontre également un autre hégélien de gauche, l’allemand Friedrich Engels installé en Angleterre et qui a fait des études sur la classe ouvrière anglaise.

Sous la pression des Prussiens, Guizot, le ministre français de l’Intérieur, ordonne l’expulsion de Marx qui s’exile en Belgique. Il écrit alors à son ami, le poète allemand Heinrich Heine : « De tous ceux que je laisse en partant, c’est la perte de Heine et du patrimoine qu’il représente qui m’est le plus pénible (…) J’aimerais vous emporter dans mes bagages. »

Marx se révolte contre l’idéalisme allemand et l’hypocrisie des intellectuels de son époque, et se plaint que « les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde. Or, ce qui importe, c’est de le transformer ».

Expulsé à son tour de Bruxelles, Marx est de retour à Paris début 1948, puis, après le déclenchement de la révolution de mars, à Cologne. Expulsé de nouveau d’Allemagne, il revient à Paris qu’il doit finalement quitter pour Londres, où il restera définitivement en exil. Plusieurs de ses enfants meurent de façon précoce et ce n’est que grâce à l’argent d’Engels, qui a repris l’usine familiale à Manchester, qu’il arrive à joindre les deux bouts.

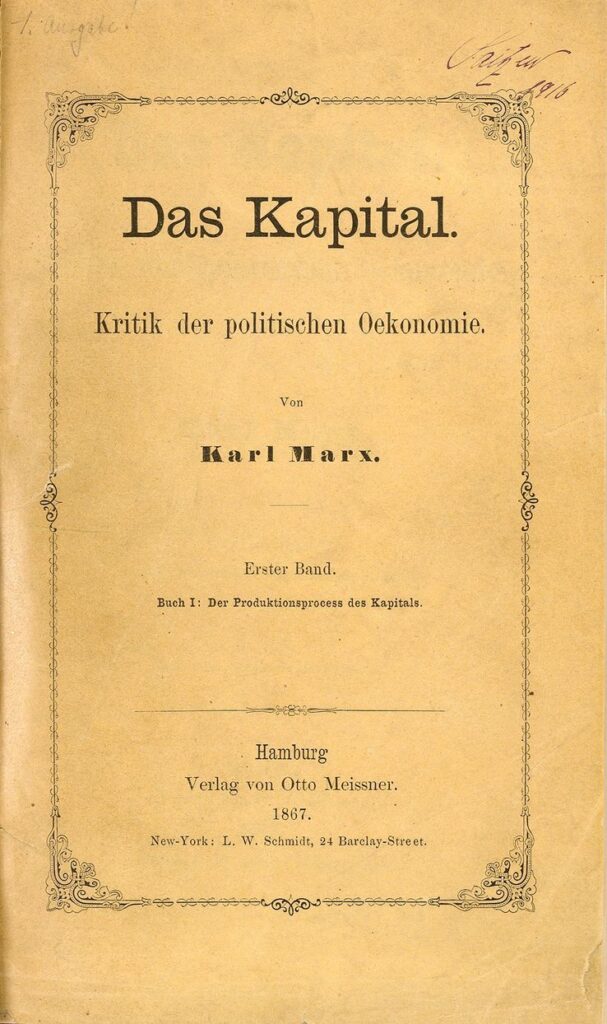

Enfin, c’est en 1867 qu’il publie le premier chapitre du Capital, ce qu’il affirme être le « missile le plus terrible » jamais lancé contre la bourgeoisie.

Jacques Attali, avec sa délectation habituelle, note pour sa part :

« La police britannique surveille cet apatride aux relations planétaires, mais ne s’intéresse pas spécialement à lui. Elle sait que, depuis son arrivée quinze ans auparavant, l’Empire britannique n’est pas son principal sujet de préoccupation, ni la Couronne sa principale ennemie. L’organisation internationale qu’il dirige, et à laquelle les syndicats britanniques sont si largement associés, n’est pas considérée comme hostile à la monarchie ; quant à ses livres, si rares, ils ne se vendent pas.

« Et même s’il a critiqué violemment, dans la presse américaine, Palmerston et la politique de Londres, il ne fait jamais le moindre appel à la violence ni ne remet en cause les institutions du pays. «

Cela n’a pas empêché Xi Jinping, pourtant considéré comme l’ennemi n°1 de l’Empire britannique, d’offrir à la ville de Trèves une énorme statue en bronze de Karl Marx en l’honneur de sa contribution !

Fondement de sa doctrine

Marx résume sa critique de l’exploitation capitaliste dans son œuvre principale, Le Capital, une critique de l’économie politique, publiée en quatre tomes. Le Tome I est publié en 1867, les trois autres seront publiés par son ami Friedrich Engels en 1885 et 1894, donc après la mort de Marx en 1883.

Pour tenter de combattre les énormes écarts de richesse de son époque et expliquer que le capitalisme engendre les conditions de sa propre destruction, Marx définit plusieurs concepts clés qui forment un tout cohérent.

Je ne prends ici que les principales :

- Comme socle philosophique : « le matérialisme dialectique » de Hegel.

- Enquête sur l’origine de « la plus-value ».

- Enquête sur le « coût du travail ».

- « Contradictions internes » du capitalisme dont la « baisse tendancielle du profit ».

- Solution : la « lutte des classes ».

1. Le matérialisme dialectique et historique

Il reprend le « matérialisme dialectique » du philosophe allemand G.W.F. Hegel, pour qui l’histoire obéit à une transformation dialectique qui engendre une nouvelle réalité.

Ce qui séduit le jeune Marx c’est la notion de dialectique que Hegel reprend de Platon : une marche de la pensée procédant par contradictions surmontées en allant de « l’affirmation » à « la négation », et de la négation à « la négation de la négation » (on dit parfois : thèse, antithèse, synthèse).

Pour sa démonstration, Hegel pervertit le concept de l’Idée chez Platon. Pour Hegel, c’est le dynamisme de l’Esprit qui se réalise dans l’histoire du monde. Le devenir s’opère par dépassements successifs des contradictions. Dépasser, ici, c’est nier mais en conservant, sans anéantir.

On pourrait dire qu’il s’agit d’une lecture aristotélicienne de la fameuse « coïncidence des opposés » développés par le cardinal Nicolas de Cues lors des débats théologiques sur la Trinité précédant le concile de Florence.

En 1807, dans son œuvre principale, La phénoménologie de l’Esprit, Hegel donne un exemple de sa démarche avec sa « dialectique du maître et de l’esclave ».

Tout homme, pour connaître et se connaître, a besoin de reconnaissance. Dans une première phase, dans un duel à mort, c’est le maître qui accepte le risque de mourir pour arracher la reconnaissance de l’autre qui lui, y renonce. Or, celui qui refuse ce risque se rend esclave de celui qui prend ce risque.

Ensuite, dans un processus dialectique, on assiste à une inversion des rôles. Car, contrairement au maître, l’esclave travaille. Et en travaillant à transformer, il va se transformer lui-même et donc s’ouvrir la voie de l’autonomie. Le maître, lui, ne travaille pas, il fait réaliser l’objet consommable, puis s’en approprie la jouissance. Ainsi, puisque le maître dépend du travail effectué par l’esclave, les rôles s’inversent et le maître devient l’esclave de son esclave. Enfin, lorsque l’esclave accepte de risquer sa propre vie, c’est lui et non pas le maître qui devient l’agent de la révolution historique.

Cette dialectique a largement de quoi séduire les jeunes rebelles de la génération de Marx !

Dans la préface de la deuxième édition du Capital (1867) Marx indique sa filiation avec la pensée de Hegel tout en précisant sa différence :

Sa différence avec Hegel :

« Ma méthode dialectique ne diffère pas seulement quant au fondement, de la méthode hégélienne : elle en est le contraire direct. Pour Hegel, le processus de la pensée, dont il fait même, sous le nom d’idée, un sujet autonome, est le créateur de la réalité qui n’en est que le phénomène extérieur. Pour moi, le monde des idées, n’est que le monde matériel, transposé et traduit dans l’esprit humain.«

Sa filiation avec Hegel :

« (la dialectique) est un scandale et un objet d’horreur aux yeux des bourgeois (…) et cela pour différentes raisons : dans l’intelligence positive des choses existantes, elle implique en même temps l’intelligence de leur négation, de leur destruction nécessaire ; elle conçoit toute forme en cours de mouvement et, par conséquent, d’après son côté périssable ; elle ne se laisse imposer de rien et est, de par son essence, critique et révolutionnaire.«

Soulignons qu’aujourd’hui, Hegel est une des grandes références des néoconservateurs anglo-américains pour la simple raison qu’il arrive à la conclusion que l’historicité de l’existence humaine est impossible sans la violence. Un monde entièrement pacifique est en contradiction avec la nature de cette historicité. L’existence humaine est, par conséquent, mieux comprise en termes de lutte à mort pour la reconnaissance que de recherche d’harmonie, comme le prônent les moralistes.

La dialectique chez Marx

Marx reprend la dialectique du maître (le capitaliste) et de l’esclave (le travailleur). Mais plutôt que de la situer sur le plan de l’esprit, il la situe sur le plan économique.

Selon lui, c’est l’évolution du travail qui va transformer les hommes et les rapports sociaux. Car par le travail, l’homme se produit lui-même et produit la société. Car pour Marx, « ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience ».

L’histoire, en gros, se résume à une succession « logique » de modes de production : communautés primitives, esclavagisme, féodalisme, capitalisme et communisme.

Cependant, comme le note Jacques Cheminade dans La faille du marxisme,

« le pire aspect de Marx est qu’il falsifie l’histoire de l’économie politique. Il la fait partir de la publication de La Richesse des nations d’Adam Smith (Londres, 1776), véritable manifeste de la Compagnie des Indes orientales britannique, qui avait pris le contrôle de la monarchie anglaise à la fin de la guerre de Sept ans, en 1763. Plus d’un siècle et demi après la publication de Société et Economie de Leibniz (1671), Marx n’a rien à dire d’intéressant sur le colbertisme ou le mercantilisme, rien sur Lazare Carnot et sa théorie des machines, rien sur l’Ecole polytechnique et les travaux de Chaptal ou Dupin, rien sur les fondateurs économiques de l’Etat-nation, rien de passionnant sur Laffemas, Montchrestien ou Sully, rien de sérieux sur le développement industriel des Etats-Unis contre le régime impérial britannique.«

Pour Marx, le capitalisme naît exclusivement avec la naissance du salariat et pas avant.

A cela, précise Cheminade, il faut ajouter que:

« Marx découple toute morale de son analyse historique. Pour lui, l’esclavage – malgré l’ouvrage que lui a adressé Henry Carey [sur cette question] et ce qu’il sait des Etats-Unis – est une étape nécessaire dans l’accumulation du capital, et c’est grâce à l’accumulation produite par l’esclavage que le passage au féodalisme a été possible, de même que c’est grâce à l’accumulation produite par le servage que le capitalisme a pu apparaître. Il s’agit pour Marx d’étapes sans doute tragiques, injustes, mais nécessaires, fatales.«

Comme chez Hegel, l’histoire se déroule (presque) en dehors de toute intervention humaine. Pourtant, Marx n’a pas tort lorsqu’il constate que le progrès scientifique et technologique change les rapports sociaux :

« Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production, et en changeant le mode de production, la manière de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports sociaux. Le moulin à bras vous donnera la société avec le suzerain ; le moulin à vapeur, la société avec le capitalisme industriel.«

En 1848, dans Le Manifeste, Marx et Engels, pour nous convaincre de cette dialectique historique, se félicitent de la façon dont la bourgeoisie (c’est-à-dire le capitalisme) a liquidé la féodalité et le nationalisme (ce que nous appelons la mondialisation aujourd’hui) :

« Par l’exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l’industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont supplantées par de nouvelles industries (…) qui n’emploient plus de matières premières indigènes, mais des matières premières venues des régions les plus lointaines, et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du globe. (…)

« À la place de l’ancien isolement des provinces et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations.«

Ainsi, autant la féodalité a créé les conditions de sa propre destruction en accouchant du capitalisme, autant elle crée les conditions pour l’enfantement d’une société nouvelle. Par exemple, en concentrant les moyens de production dans d’énormes unités, les capitalistes créent les conditions où la classe ouvrière peut prendre conscience de son rôle en tant que classe et le cas échéant, renverser le système.

Sa vision dialectique l’amène à voir le système de son époque comme mourant, tout en étant optimiste sur celui qui peut émerger.

« À grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d’époques progressives de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale (…) Cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s’achève donc la préhistoire de la société humaine.«

Cependant, ces passages d’une plateforme sociétale inférieure à une plus élevée ne sont pas le résultat d’idées, mais la conséquence mécanique du matérialisme historique et d’une « lutte des classes » érigée en moteur exclusif de l’histoire dont elle accélère le déroulement.

Et pour expliciter que les idées n’y changent rien, il dira :

« À toute époque, les idées de la classe dominante sont les idées dominantes ; autrement dit, la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est en même temps la puissance spirituelle dominante.«

2. La plus-value et l’exploitation

La plus grande contribution de Marx à la science économique, nous dit-on, est son analyse de la plus-value.

Or, comme nous allons le montrer, elle est non seulement inopérante mais fondée sur des méthodes comptables, c’est-à-dire des axiomes erronés où l’on cherche à mesurer le monde vivant et en expansion avec des critères gouvernant le monde des objets morts et finis.

Dès qu’il parle macro-économie, en adoptant les méthodes comptables des physiocrates, Marx, tout comme hélas Rosa Luxemburg, se déleste de sa dialectique et de son amour pour un monde en transformation permanente…

Au lieu de provoquer une révolution axiomatique, Marx s’acharne à vouloir « prouver » qu’il a raison dans les mêmes termes utilisés par ceux qu’il conteste. Une approche suicidaire et fortement déconseillée !

Or, comme le disait un jour l’économiste américain Lyndon LaRouche : un vrai révolutionnaire, c’est quelqu’un qui, comme Einstein, commence par démontrer que tout ce qu’il a appris à l’école est totalement erroné et à le jeter à la poubelle de l’histoire ! Ce n’est, hélas, pas le cas de Marx, qui fait les poubelles de l’histoire pour alimenter sa théorie.

Une histoire de petits pois

A force de les étudier, Marx s’est fait infecter par ce que j’appellerais le « virus physiocrate ».

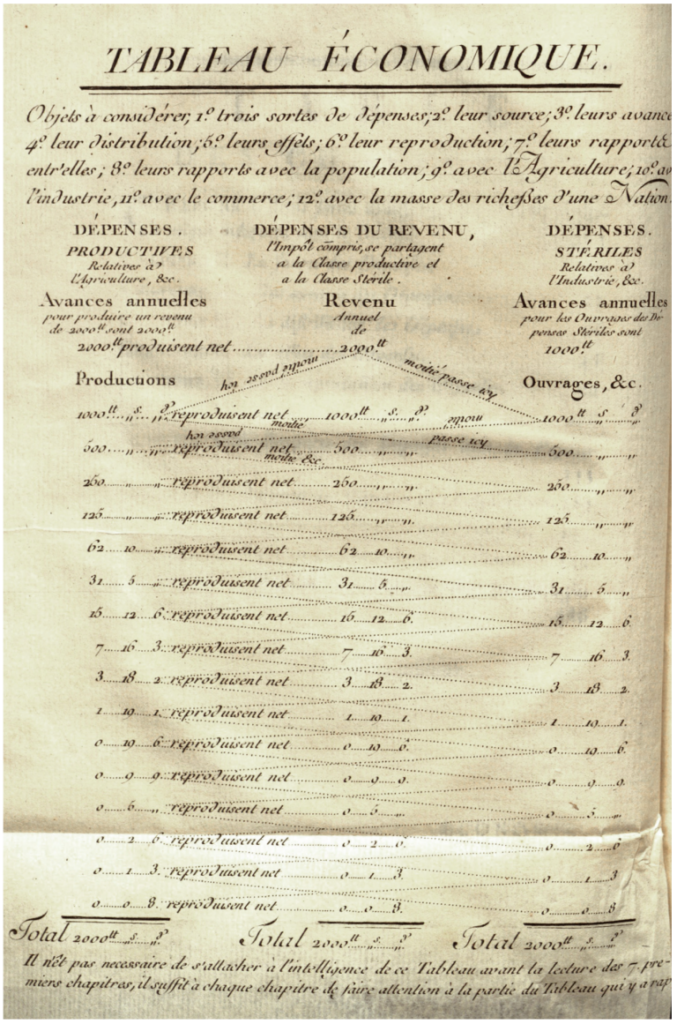

En économie politique, le plus connu de cette école était l’un des médecins de Louis XV, le Dr François Quesnay (1694-1774), membre de l’Académie des Sciences et de la Royal Society britannique, qui présenta en 1758 son « Tableau économique ».

Ses disciples, très nombreux, se réunissaient souvent. Parmi eux, Dupont de Nemours et Mirabeau notamment.

Or, pour Quesnay et les physiocrates, qui défendent la propriété privée et la liberté d’entreprendre, seule la terre est productive et source de richesse : c’est elle seule qui peut fournir un surplus.

Selon eux, la nation se réduit à trois classes :

- la « classe productive » constituée par les exploitants agricoles,

- la « classe des propriétaires fonciers », qui vivent de la rente et collectent la dîme,

- la « classe stérile », composée des artisans, manufacturiers et marchands.

Considérée comme utile et nécessaire, l’industrie est qualifiée de « stérile » car accusée de ne créer aucune « vraie » richesse.

Ecoutons le physiocrate italien Paoletti :

« L’industrie ne crée rien ; elle donne des formes, modifie. Mais, me dira-t-on, puisqu’elle crée des formes, elle est productive. Entendu. Mais elle ne crée pas de richesse, elle en dépense au contraire… L’économie politique suppose et étudie une production matérielle ; or, celle-ci ne se rencontre que dans l’agriculture qui, seule, multiplie la matière et les produits qui constituent la richesse… L’industrie achète à l’agriculture les matières premières pour les façonner ; en donnant à ces matières une forme déterminée, elle ne leur ajoute rien, ne les augmente pas… Remettez à un cuisinier des petits pois pour qu’il vous prépare un repas. Il vous les apportera sur la table, bien cuits et bien assaisonnés, mais la quantité n’aura pas changé. Donnez une égale quantité de petits pois à un jardinier avec ordre de les semer. Le moment venu, il vous en rendra pour le moins le quadruple. Voici la seule, l’unique production.«

Ainsi, le Tableau économique de Quesnay, véritable début de la macro-économie, tente de démontrer du point de vue comptable que c’est grâce à la classe productive (l’agriculture) que la société parvient à se reproduire comme un tout.

Quesnay donne comme exemple un royaume dont la production agricole rapporte chaque année 5 milliards. Cette somme est d’abord partagée entre la classe productive qui reçoit 3 milliards et la classe des propriétaires qui en reçoit 2. Cette dernière dépense les 2 milliards qu’elle reçoit en donnant un milliard à la classe productive et un autre à la classe stérile.

Cependant, la classe stérile reçoit un autre milliard de la classe productive ce qui fait deux en tout, une somme qu’elle va à son tour employer à la classe productive en achats pour la subsistance de ses agents et les matières premières de ses ouvrages. Et puisque la classe productive dépense elle-même les deux milliards restants en production, on retrouve la somme totale des 5 milliards de la richesse annuelle.

Pour enrichir la nation il faut donc donner primauté absolue à l’agriculture, seule source de plus-value, et réduire l’intervention de l’Etat, notamment en supprimant les réglementations qui entravent l’agriculture et le commerce. Si pour les physiocrates, la source de la richesse c’est la nature, pour les économistes classiques (Ricardo, Smith, etc.), c’est le libre-échange.

Ricardo n’est, au fond, qu’un post-physiocrate :

« Le produit de la terre, c’est-à-dire tout ce que l’on retire de sa surface par l’utilisation conjointe du travail, des machines et du capital, est réparti entre trois classes de la communauté : les propriétaires de la terre, les détenteurs du fonds ou capital nécessaire à son exploitation, et les travailleurs qui la cultivent. (…) Déterminer les lois qui gouvernent cette répartition, constitue le principal problème en Économie politique.«

La plus-value chez Marx

Regardons maintenant dans Le Capital de Marx comment il analyse le « procès » de production de la plus-value :

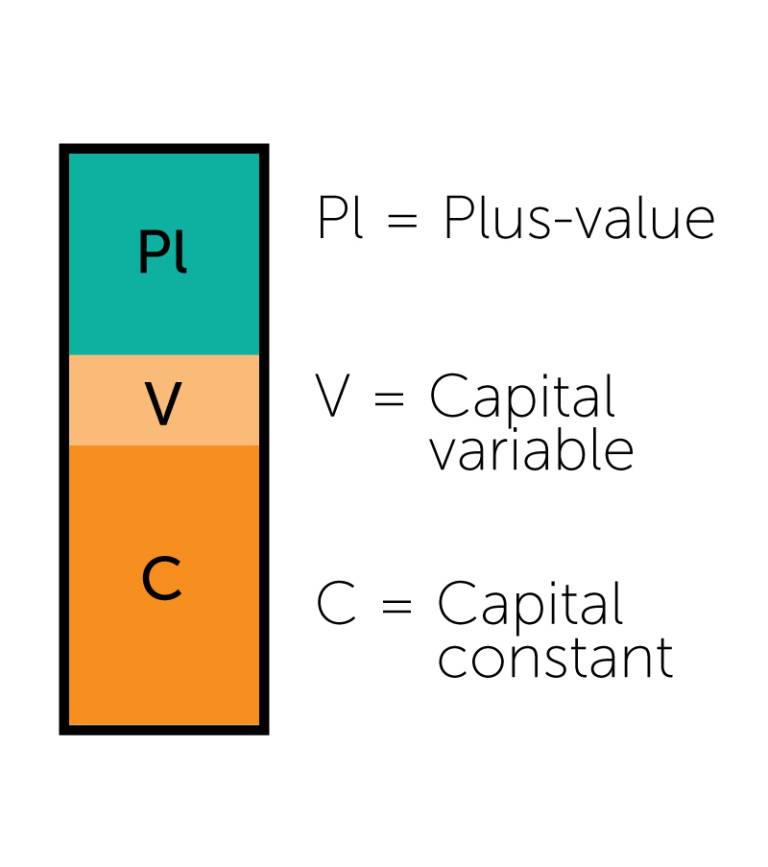

Le capital C se décompose en deux parties : une somme d’argent c dépensée pour les moyens de production, et une somme d’argent v dépensée pour la force de travail ; c représente la partie de la valeur transformée en capital constant, c la partie transformée en capital variable.

A l’origine, nous avons donc : C = c + v

Par exemple, le capital avance 500 livres sterling = 410 (c) + 90 (v)

A la fin du processus, il résulte de la marchandise, dont la valeur est c + v + pl (plus-value) ;

Nous avons donc : 410 (c) + 90 (v) + 90 (pl)

Le capital primitif C ou 500 livres sterling est devenu C’ ou 590 livres sterling. La différence est pl, soit une plus-value de 90 livres sterling.

Enfin, Marx appelle « composition organique du capital » (co) le rapport entre c et v.

Avec l’accumulation du capital, la co du capital augmente, c’est-à-dire que la part du capital variable diminue, et que celle du capital constant augmente. Le travail humain sera de plus en plus remplacé par le travail des machines et des robots.

Cependant, Marx persiste à soutenir que le « travail salarié » est la source exclusive de plus-value (Pl).

En réalité, copiant Adam Smith, il réduit v au seul travail « salarié », c’est-à-dire produisant une plus-value… financière et non pas une plus-value physique :

« Seule la forme sous laquelle [le] surtravail est extorqué au producteur immédiat, l’ouvrier, distingue les formations sociales économiques, par exemple la société esclavagiste de celle du travail salarié.«

Parmi les économistes, une blague circule qui se moque des méthodes comptables employées pour calculer le Produit intérieur brut (PIB) : « Si tu veux faire chuter le PIB, épouse ta femme de ménage ! »

3. Le coût du travail

Par contre, Marx analyse bien deux phénomènes : le coût du travail et la dérive de ce que nous appelons aujourd’hui le capitalisme financier.

Alors qu’il ne voit la plus-value produite que sous la forme de la conversion de la marchandise produite en valeur monétaire, il refuse, avec raison, de réduire le coût de production au simple coût du travail fourni pour une production donnée.

L’idée de base consiste à distinguer la valeur du travail (valeur, en temps de travail, des marchandises vendues par le capitaliste) et la valeur de la force de travail (salaire reçu par le salarié, supposé égal au temps de travail nécessaire pour reproduire sa force de travail). Ce que le capitaliste doit payer, dit Marx, ce n’est donc pas le coût « du travail », mais le coût « de la force de travail », c’est-à-dire les conditions de son existence dans la durée en tant que force productive.

C’est la différence entre la plus-value et le coût de cette « force de travail » qui définit la marge du profit du capitaliste.

Or ce dernier ne pense plus qu’à s’enrichir à tout prix. Marx constate que, déjà à son époque, le capital financier prend le dessus sur le capitalisme industriel. Si avant, en convertissant la marchandise en argent, un producteur pouvait acheter une autre marchandise, le but final n’est plus désormais la production ou la consommation, mais l’accumulation primitive du capital, c’est-à-dire faire plus d’argent avec de l’argent.

A partir de cette théorie de la valeur-travail, Marx va déduire sa théorie de l’exploitation de la force de travail. Pour ce faire, Marx affirme que les ouvriers vendent non pas le produit de leur travail, mais leur « force de travail ».

Ce que le propriétaire de l’entreprise achète, c’est leur capacité physique et intellectuelle à faire un travail : c’est leur force de travail. La force de travail est donc une marchandise. Pour Marx, c’est une marchandise exceptionnelle car elle permet de créer plus de valeur qu’elle n’en a coûté (c’est la plus-value).

Exemple : si le salarié travaille 9 heures par jour et que le salaire ne représente que 4 heures de travail, la plus-value sera de 5 heures. Ce temps de « surtravail » est à l’origine du profit du capitaliste.

Le capitalisme ne peut donc vivre sans l’exploitation du prolétariat. Les relations entre classes sociales ne peuvent être qu’antagonistes puisque l’une (capitaliste) n’existe que par l’exploitation de l’autre (prolétaire).

« Le capital est du travail mort, qui ne s’anime qu’en suçant tel un vampire du travail vivant, et qui est d’autant plus vivant qu’il en suce davantage.«

C’est sur cette base que le socialiste français Paul Lafargue élabore son Droit à la Paresse. Une fois que le salarié a produit ce qu’il faut pour la simple reproduction de la société, il peut renoncer sans danger à produire la plus-value pour les capitalistes. (Note 1)

Les moyens d’accroître la plus-value

Les capitalistes cherchent toujours à accroître la plus-value. Ils disposent à cet effet de deux moyens :

- accroître la pl absolue en augmentant les cadences ou la durée du travail et par conséquent « le travail gratuit » ;

- accroître la pl relative en développant la productivité ou en diminuant le temps de travail nécessaire à la production des biens et services destinés à la reproduction de la force de travail.

Pourtant, Marx reste optimiste, car:

« le capitalisme contribue au progrès de la civilisation en ce qu’il extrait ce surtravail par des procédés et sous des formes qui sont plus favorables que ceux des systèmes précédents (esclavage, servage, etc.) au développement des forces productives, à l’extension des rapports sociaux et à l’éclosion des facteurs d’une culture supérieure. Il prépare ainsi une forme sociale plus élevée, dans laquelle l’une des parties de la société ne jouira plus, au détriment de l’autre, du pouvoir et du monopole du développement social, avec les avantages matériels et intellectuels qui s’y rattachent, et dans laquelle le surtravail aura pour effet la réduction du temps consacré au travail matériel en général.«

4. Les « contradictions internes » du système capitaliste

Pour Marx, le capitalisme est un système historiquement daté et fondé sur l’exploitation de la force de travail, appelé à disparaître à cause de ses contradictions internes qui ne peuvent se résoudre qu’en passant à un régime fondé sur la propriété collective des moyens de production.

Ces contradictions sont au nombre de trois :![]()

a) baisse tendancielle du taux de profit![]()

b) paupérisation de la classe ouvrière ![]()

c) crise de surproduction

Marx cherche à montrer qu’avec le développement du capitalisme, on assistera à une opposition croissante entre une majorité misérable (prolétaires) et une minorité de riches propriétaires des moyens de production. La condition de la classe ouvrière doit se dégrader davantage avec le progrès technique et la concentration du capital. Cette dégradation débouchera un jour sur la révolte « expropriation des expropriateurs ».

a) Baisse tendancielle du profit

Le taux de profit selon Marx s’écrit : Pl/c+v

Comme nous l’avons indiqué, le rapport entre C et V définit ce que Marx appelle la « composition organique » du capital. Aujourd’hui on dirait que cette fonction indique s’il s’agit d’une économie « à faible intensité capitalistique » ou « à faible intensité de main d’œuvre ». Le premier modèle est celui du tiers-monde, le deuxième celui des pays avancés.

Pour Marx, la logique veut que si la composition organique augment, c’est-à-dire si le capitaliste investit dans l’amélioration de l’appareil productif (l’utilisation de la machine à la place de l’homme), par simple effet mécanique la part de v par rapport à c baissera. Et puisque selon son dogme, c’est exclusivement v (c’est-à-dire le travail salarié) qui est source de Pl, le taux de profit subira logiquement une baisse tendancielle.

b) Paupérisation de la classe ouvrière

L’augmentation de c, c’est-à-dire le remplacement de l’homme par la machine, conduit donc à des licenciements et une paupérisation de la force de travail. Or, faute de travail, le pouvoir d’achat de la force de travail chutera, provoquant une baisse de la consommation.

c) Crise de surproduction

Bien que cette baisse soit perçue par la classe capitaliste comme une « crise de surproduction », il s’agit en réalité d’une crise de sous-consommation puisque les besoins élémentaires des populations ne sont pas satisfaits.

« La contradiction de ce mode de production capitaliste réside dans sa tendance à développer de manière absolue les forces productives, qui entrent sans cesse en conflit avec les conditions spécifiques de la production dans lesquelles se meut le capital.

Car, « l’expansibilité immense et intermittente du système de fabrique, jointe à sa dépendance du marché universel, enfante nécessairement une production furieuse suivie d’un encombrement des marchés dont la contraction amène la paralysie.

« La raison ultime de toutes les crises réelles, précise Marx, c’est toujours la pauvreté et la consommation restreinte des masses. (…) C’est une pure tautologie de dire : les crises proviennent de ce que la consommation solvable ou les consommateurs capables de payer font défaut. (…). Dire que les marchandises sont invendables ne signifie rien d’autre que : il ne s’est pas trouvé pour elles d’acheteurs capables de payer, donc de consommateurs.«

Ainsi la « baisse tendancielle du profit » crée un cercle vicieux :

- concurrence grandissante

- surexploitation

- paupérisation

- crise de surproduction

- baisse tendancielle du profit

- spéculation boursière

Ces contradictions peuvent être freinées par la conquête de débouchés extérieurs. Marx pense bien sûr aux puissances européennes qui, pour compenser la baisse tendancielle du profit, se lancent dans le colonialisme en Afrique, en Asie et ailleurs.

Marx contre le protectionnisme

Aux Etats-Unis, Marx était totalement enthousiasmé à l’idée d’écrire pour le New York Tribune, surtout qu’il avait vraiment besoin d’argent. Le journal lui permettait d’enseigner le socialisme aux capitalistes. A cela s’ajoute qu’entre 1852 et 1854, presqu’un demi million d’Allemands ont émigré vers les Etats-Unis via New York, dont certains avaient participé à la révolution de 1848.

La Tribune était également le porte-voix des transcendentalistes américain, de sentiment assez opposé au capitalisme.

Le journal a publié 487 articles de Marx, 350 écrits de sa main et 12 en coopération avec Engels, les autres 125 étant signés par Engels tout seul. Un quart des articles ont été publiés comme des éditoriaux non signés.

A un moment donné, Marx dit à Engels que « depuis deux mois, l’équipe Marx-Engels a fonctionné quasiment comme l’équipe éditoriale de la Tribune », tellement leurs écrits furent utilisés.

Henry Charles Carey, le plus grand économiste protectionniste de l’époque et conseiller de Lincoln, était alors considéré comme « le patron virtuel » du journal. En 1852, il envoie à Marx deux de ses livres, dont L’harmonie des intérêts où, reprenant les doctrines d’Alexander Hamilton et de Henry Clay, il résume les doctrines de ce que les historiens appellent le Système américain d’économie politique.

Marx n’était pas particulièrement emballé par les écrits de Carey. Ainsi, dans une lettre à Engels, il note que Carey a « changé de camp ». Avant de devenir protectionniste et faire l’éloge de l’Etat, « Carey se plaignait d’un Etat trop interventionniste dans les affaires ». Ensuite, Carey, comme l’indique le nom de son livre, semblait sur une autre planète en termes de « lutte des classes ».

Dans sa lettre du 5 mars 1952 à Weydemeyer, Marx se lâche :

« H.C. Carey (de Philadelphie), le seul économiste d’importance, est la preuve éclatante que la société civile américaine manque de maturité pour fournir une réponse claire et cohérente à propos de lutte des classes.«

Et il poursuit :

« Il (Carey) s’en prend à Ricardo, le représentant le plus classique de la bourgeoisie et l’adversaire le plus stoïque du prolétariat, accusé d’être un homme dont les œuvres sont un arsenal pour les anarchistes, les socialistes et tous les ennemis du système bourgeois. Il en veut, pas seulement à lui, mais à Malthus, Mill, Say, Torrens, Wakefield, McCulloch, Senior, Whately, R. Jones et d’autres, les économistes les plus en vogue d’Europe, pour morceler la société et préparer la guerre civile parce qu’ils montrent que les bases des différentes classes tendent à faire naître des antagonismes croissants entre eux. Il tente de les réfuter (…) en montrant que les conditions économiques (la propriété), le profit (capital) et les salaires (travail salarié), au lieu d’être des conditions de combat et d’antagonismes, sont plutôt des conditions d’association et d’harmonie. La seule chose qu’il prouve, évidemment, c’est qu’il prend les conditions ‘sous-développées’ des Etats-Unis pour des ‘conditions normales’.«

« Même Carey lui-même est frappé par le début de disharmonie aux Etats-Unis. Quelle est la source de ce phénomène étrange ? Carey l’explique par l’influence destructrice de l’Angleterre, par son désir d’arriver à un monopole industriel sur le marché mondial (…) L’Angleterre crée une entorse à toutes les relations économiques du monde (…) L’harmonie des relations économiques repose, selon Carey, sur la coopération harmonieuse des villes et de la campagne, de l’industrie et de l’agriculture. Ayant dissout cette harmonie fondamentale chez elle, en Angleterre, dans une concurrence, elle procède à la détruire sur le marché mondial, et elle est donc l’élément destructeur de l’harmonie générale. La seule défense sont les tarifs protecteurs – la barricade nationale contre l’industrie anglaise de grande taille (…) Ainsi, toutes les relations qui lui apparaissent comme harmonieuses à l’intérieur des frontières nationales spécifiques ou autrement, dans la forme abstraite des relations générales de la société bourgeoise, (…) lui apparaissent comme disharmonieuses là où elles apparaissent dans leur forme la plus développée : le marché mondial.«

Le 14 juin 1853, il écrit à Engels : « Ton article sur la Suisse était évidemment une gifle indirecte contre la ligne qui domine la Tribune et son Carey. J’ai continué cette guerre cachée (hidden warfare) dans mon premier article sur l’Inde, dans lequel la destruction de l’industrie domestique indienne par l’Angleterre est décrite comme révolutionnaire. Ce sera drôlement choquant pour lui.«

Tout en rajoutant : « Les Britanniques, soit dit en passant, ont géré l’Inde comme des porcs, et cela perdure jusqu’aujourd’hui.«

Contre Carey, on vient de le voir, Marx mènera, comme un idéologue et surtout comme un journaliste, à moitié sérieux, à moitié pour rire, une « guerre de l’ombre ».

En 1841, Friedrich List, un autre père fondateur du protectionnisme intelligent (inspiré par le Français Chaptal), publie son Système national d’économie politique. Engels incite alors Marx à écrire au plus vite une réfutation des thèses protectionnistes.

Marx s’acquitta de la tâche, sans toutefois faire publier son analyse. Elle le sera bien plus tard sous le titre Notes critiques sur Friedrich List.

Marx y traite List de « philistin » : « Au lieu d’étudier l’histoire réelle, M. List cherche à deviner les mauvais buts secrets des individus.«

Pour Marx, les nations appartiennent à tout le monde : « La nationalité du travailleur n’est pas française, anglaise, allemande, c’est le capital. L’air qu’il respire chez lui n’est pas l’air français, anglais, allemand, c’est l’air des usines (…) ». Pour en conclure que « l’argent est la patrie de l’industriel« .

Du point de vue de la dialectique, Marx estime que, de toute façon, l’extension du capitalisme à la terre entière allait susciter la naissance de l’Internationale ouvrière.

Le 7 janvier 1848, dans son « Discours sur la question du libre-échange« , Marx déploie sa dialectique sophiste :

« Il faut choisir : soit on refuse l’ensemble de l’économie politique, telle qu’elle existe à présent, soit il faut admettre que la liberté des échanges entraînera une sévérité accrue des lois de l’économie politique à l’égard des classes laborieuses. Est-ce dire que nous sommes contre le libre-échange ? Non point, nous sommes partisans du libre-échange parce qu’avec le libre-échange, toutes les lois de l’économie, avec leurs étonnantes contradictions, peuvent s’exercer à une plus grande échelle, et s’étendre à un vaste territoire, voire la terre entière. L’accumulation de ces contradictions résultera en un combat final qui permettra l’émancipation des prolétaires.«

Certes, ce discours venait deux ans après l’abolition des lois protectionnistes sur la production céréalière (corn laws), défendue par les Chartistes anglais. Marx y fait référence lorsqu’il dit : « En général, si l’on veut le libre-échange, c’est pour soulager la condition de la classe laborieuse ( …) Frapper de droits protecteurs les grains étrangers, c’est infâme, c’est spéculer sur la famine des peuples… »

Et surtout, au « protectionnisme national et bourgeois », Marx préfère un « libre-échange étendant à la totalité du monde les contradictions du capitalisme ». Point de vue cynique, en un sens, puisqu’il s’agissait pour Marx de pousser les ouvriers à participer à leur propre défaite : cessons de vouloir domestiquer un capitalisme qu’il faut accompagner à la destruction !

Le protectionnisme intelligent défendu par Carey et List est donc systématiquement combattu par Marx sur des bases idéologiques et économiques. « L’illusion » d’une solution gagnant-gagnant prônée par L’harmonie des intérêts de Carey n’est considérée que comme une fausse solution, retardant la fin du capitalisme inscrite dans le code génétique de la dialectique historique. Aujourd’hui Marx dirait sans doute la même chose de la Chine lorsqu’elle propose une coopération gagnant-gagnant et des politiques économiques « inclusives », tout en disant éventuellement que l’extension du capitalisme là-bas porte les promesses de son éradication.

C’est pour cette opposition viscérale à toute idée d’Etat-nation moderne, que l’extrême-gauche actuelle déteste autant le président Franklin Roosevelt.

L’Etat s’éteindra avec le capitalisme

Au-delà de la régulation économique, Marx dira tout et son contraire sur l’Etat. Marx et Engels voient avant tout l’Etat comme un instrument aux mains de la classe dominante (la bourgeoisie), destinée à dominer la classe des prolétaires. Mais pour assurer sa domination, la bourgeoisie confie à l’Etat la gestion de ses intérêts généraux et peut lui confier une certaine autonomie. Bien que l’Etat s’élève parfois « au-dessus des classes » pour rétablir un ordre social menacé, il ne peut jamais agir pour « l’intérêt général », car ce concept n’est qu’une invention des capitalistes pour endormir les masses.

Pourtant, le 5e point du Manifeste de 1848 exige « la centralisation du crédit entre les mains de l’Etat, par une banque nationale à capital d’Etat et à monopole exclusif ».

Pour Marx et Engels, la dictature du prolétariat est une phase transitoire vers une société sans classes, où l’Etat « s’éteindra ».

Engels précise cette dialectique dans L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, dont une sixième édition parut à Stuttgart dès 1894 :

« Le prolétariat s’empare du pouvoir d’Etat et transforme les moyens de production d’abord en propriété d’Etat. Mais par là, il se supprime lui-même en tant que prolétariat, il supprime toutes les différences et oppositions de classes, et également en tant qu’Etat. La société antérieure, évoluant dans des oppositions de classes, avait besoin de l’Etat, c’est-à-dire, dans chaque cas, d’une organisation de la classe exploiteuse pour maintenir ses conditions de production extérieures, donc surtout pour maintenir par la force la classe exploitée dans les conditions d’oppression données par le mode de production existant (esclavage, servage, salariat). (…) Quand il finit par devenir effectivement le représentant de toute la société, il se rend lui-même superflu.

Dès qu’il n’y a plus de classe sociale à tenir dans l’oppression ; dès que, avec la domination de classe et la lutte pour l’existence individuelle motivée par l’anarchie antérieure de la production, sont éliminés également les collisions et les excès qui en résultent, il n’y a plus rien à réprimer qui rende nécessaire un pouvoir de répression, un Etat.

Le premier acte dans lequel l’Etat apparaît réellement comme représentant de toute la société, – la prise de possession des moyens de production au nom de la société -, est en même temps son dernier acte propre en tant qu’Etat. L’intervention d’un pouvoir d’Etat dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l’autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production. L’Etat n’est pas ‘aboli’, il s’éteint.«

Ainsi, pense Marx, lutte de classes aidant, le capitalisme est condamné à disparaître et avec lui, cet outil de répression qu’est l’Etat.

5. La lutte des classes

D’après la dialectique matérialiste reprise par Marx de Hegel, comme nous l’avons vu plus haut, ce ne sont pas les idées qui changent le monde, mais le changement des rapports de classes résultant des changements dans les rapports de production. Et ce changement est sa propre cause.

Car, « À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu’ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s’ouvre une époque de révolution sociale.«

Précisons qu’avant Marx, on qualifiait de classe chaque profession ayant un revenu différent : les propriétaires fonciers vivaient de la rente, les entrepreneurs, du capital investi, et les travailleurs de leur salaire. Or, Marx et Engels, un brin complotistes, décrètent, notamment dans Le Manifeste, que désormais le monde se réduit à deux classes : la bourgeoisie (les capitalistes) et le prolétariat (qui vend sa force de travail), dont l’une ne peut prospérer qu’en détruisant l’autre.

Philosophiquement, Marx et surtout Engels introduisent donc ce fameux gagnant-perdant qui est l’essence même des forces qu’ils prétendent combattre. Si aujourd’hui vos enfants sont inondés de jeux vidéos, c’est bien parce que ces « jeux » permettent aux grands sorciers du GAFAM de leur imposer les mêmes « valeurs » et le « paradigme » d’un monde où le « gagnant-gagnant pour tous » est tout simplement impossible.

« Maintenant, dit Marx, en ce qui me concerne, ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert l’existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu’elles s’y livrent. Des historiens bourgeois avaient exposé bien avant moi l’évolution historique de cette lutte des classes et des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique. Ce que j’ai apporté de nouveau, c’est : de démontrer que l’existence des classes n’est liée qu’à des phases historiques déterminées du développement de la production ; que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ; que cette dictature elle-même ne représente qu’une transition vers l’abolition de toutes les classes et vers une société sans classes.«

Jaurès contre Marx

Jean Jaurès, en 1901, dans son introduction aux Etudes socialistes, tout en rendant hommage à Marx pour ses contributions, ne va pas hésiter à faire quelques mises au point notamment en disant : « Je dirai presque que Marx avait besoin d’un prolétariat infiniment appauvri et dénué dans sa conception dialectique de l’histoire moderne. »

Car:

« c’est sous une transposition hégélienne du christianisme que Marx se représente le mouvement moderne d’émancipation. De même que le Dieu chrétien s’est abaissé au plus bas de l’humanité souffrante pour relever l’humanité toute entière, de même que le Sauveur, pour sauver en effet tous les hommes, a dû se réduire à ce degré de dénuement tout voisin de l’animalité, (…) de même dans la dialectique de Marx, le prolétariat, le Sauveur moderne, a dû être dépouillé de toute garantie, dévêtu de tout droit, abaissé au plus profond du néant historique et social, pour relever en se relevant toute l’humanité.«

De là, précise Jaurès, « chez Marx, une tendance originelle à accueillir difficilement l’idée d’un relèvement partiel du prolétariat. De là une sorte de joie, où il entre quelque mysticité dialectique, à constater les forces d’écrasement qui pèsent sur les prolétaires.«

« Marx se trompait, dit Jaurès. Ce n’est pas du dénuement absolu que pouvait venir la libération absolue. Quelque pauvre que fût le prolétaire allemand, il n’était pas la pauvreté suprême. D’abord dans l’ouvrier moderne il y a d’emblée toute la part d’humanité conquise par l’abolition des sauvageries et des barbaries premières, par l’abolition de l’esclavage et du servage. Puis, quelque médiocres que fussent en effet à ce moment les titres historiques propres des prolétaires allemands, ils n’en étaient point tout à fait démunis.

« Leur histoire, depuis la Révolution française, n’était pas tout à fait vide. Et surtout, par leur sympathie pour l’action émancipatrice des prolétaires français, des ouvriers du 14 juillet, des 5 et 6 octobre, du 10 août, des sections parisiennes, ils avaient une part dans les titres historiques du prolétariat français, devenus des titres universels, comme la Déclaration des droits de l’homme avait été un symbole universel, comme la chute de la Bastille avait été une délivrance universelle.

Au moment même où Marx écrivait pour le prolétariat allemand ces paroles de mystique abaissement et de mystique résurrection, les prolétaires allemands, comme d’ailleurs Marx lui-même, tournaient leur cœur et leurs yeux vers la France, vers la grande patrie des titres historiques du prolétariat.

« Mais quoi d’étrange que Marx, avec cette conception dialectique première, ait accordé la primauté dans l’évolution capitaliste à la tendance de dépression ? Quoi d’étonnant que dans Le Capital encore il ait écrit que ’l’oppression, l’esclavage, l’exploitation, la misère, s’accroissaient’, mais aussi ’la résistance de la classe ouvrière’ (…)«

« Les socialistes, précise Jaurès, les uns ouvertement, les autres avec des précautions infinies, quelques-uns avec une malicieuse bonhomie viennoise, tous déclarent qu’il est faux que dans l’ensemble la condition économique et matérielle des prolétaires aille en empirant. Des tendances de dépression et des tendances de relèvement, ce n’est sont pas au total, et dans la réalité immédiate de la vie, les tendances dépressives qui l’emportent.

« Dès lors il n’est plus permis de répéter après Marx et Engels que le système capitaliste périra parce qu’il n’assume même pas à ceux qu’il exploite le minimum nécessaire à la vie. Dès lors, il devient puéril d’attendre qu’un cataclysme économique menaçant le prolétariat dans sa vie même provoque, sous la révolte de l’instinct vital, ’l’effondrement violent de la bourgeoisie’. Ainsi, les deux hypothèses, l’une historique, l’autre économique, d’où devait sortir, dans la pensée du Manifeste communiste, la soudaine révolution prolétarienne, la Révolution de la dictature ouvrière, sont également ruinées.«

Marx, admirateur de Darwin

Bien que Marx ait développé sa conception de la lutte des classes lors de son exil en Belgique, il se trouve conforté par la publication de L’origine des espèces de Charles Darwin, qu’il lira en décembre 1860 sur les conseils de son ami Engels. Le 19 décembre de la même année, il lui écrit : « Voilà le livre qui contient la base, en histoire naturelle, pour nos idées. »

Et s’adressant à Ferdinand Lasalle le 16 janvier 1861 : « Le travail de Darwin, lui dit-il, est d’une grande importance et sert mon but dans la mesure où il fournit dans les sciences naturelles une base pour la lutte de classe historique.«

Marx finit par réviser quelque peu son jugement. A Engels, il confie le 18 juin 1862 :

« Il est remarquable de voir comment Darwin reconnaît chez les animaux et les plantes sa propre société anglaise, avec sa division du travail, sa concurrence, ses ouvertures de nouveaux marchés, ses inventions et sa malthusienne ‘lutte pour la vie’. C’est la ‘guerre de tous contre tous’ de Hobbes.«

Pourtant, à l’automne de la même année, il assiste à six conférences de Thomas Henry Huxley, surnommé « le bouledogue de Darwin ».

En 1873, dans le second livre du Capital, Marx définit la sélection naturelle darwinienne comme « l’histoire d’une technologie naturelle, c’est-à-dire la formation d’organes dans les plantes et les animaux, qui servent d’instruments de production pour le maintien de leur vie ».

Il envoie à Darwin une copie de son livre avec ce message : « A M. Darwin de la part de son admirateur sincère Karl Marx. »

Jacques Attali, qui semble ignorer les documents historiques, se trompe donc lourdement lorsqu’il écrit que « Marx ne croit pas que les idées de Darwin soient transposables à l’analyse sociale.«

Pour Attali, Sadi Carnot, Marx et Darwin sont « les trois géants de ce siècle ». Pour le premier, découvreur de la seconde loi de la thermodynamique, le temps s’écoulerait irréversiblement vers le désordre [c’est-à-dire vers l’entropie que Sadi Carnot réserve uniquement aux systèmes fermés et d’aucune façon à l’histoire de l’homme ou de l’univers comme un tout], pour le second (Marx) vers la liberté et enfin pour le troisième vers le mieux adapté…

Abraham Lincoln

Lors de son allocution de 1861, Lincoln, dont l’élection fut soutenue par Karl Marx, semble tenir un discours quasi-marxiste lorsqu’il déclare :

« Le travail précède le capital et en est indépendant. Le capital n’est que le fruit du travail et n’aurait jamais pu exister si le travail n’avait pas existé avant lui. Le travail est supérieur au capital et mérite une considération bien plus haute. Le capital a des droits qui doivent être défendus comme les autres droits. Enfin, il ne s’agit pas non plus de nier qu’il existe, et qu’il existera toujours, une relation entre le capital et le travail dans la production de bénéfices mutuels.«

En réalité, il se base sur l’approche hamiltonienne et dénonce la lutte des classes en plaidant pour « l’harmonie des intérêts » cher à son conseiller Henry Carey :

« L’erreur consiste à croire que toutes les relations de la société s’inscrivent exclusivement dans cette relation [de lutte des classes]. (…) Dans la plupart des Etats du Sud, une majorité de gens, toutes couleurs confondues, ne sont ni des esclaves ni leurs maîtres, alors que dans le Nord, une vaste majorité n’est ni employée ni employeur. (…) Beaucoup de gens indépendants habitant dans tous ces Etats étaient des journaliers. Le débutant sans un sou travaille un temps pour un salaire, obtient un surplus et l’utilise pour acheter des outils et un lopin de terre à cultiver. Il travaille alors à son compte et finit par employer d’autres débutants pour l’assister. C’est le système juste et généreux qui ouvre la voie à tous, leur donne l’espoir et l’énergie pour progresser et améliorer les conditions de vie de tous. Aucun homme ne mérite plus notre confiance que celui qui a surmonté la pauvreté.«

Lettre de Marx à Lincoln

En dépit de sa différence, le 30 décembre 1864, Marx écrit, au nom de l’Association internationale des travailleurs, une lettre au président Abraham Lincoln le félicitant de sa réélection :

« Si la résistance au pouvoir des esclavagistes a été le mot d’ordre modéré de votre première élection, le cri de guerre triomphal de votre réélection est : mort à l’esclavage !

« Depuis le début de la lutte titanesque que mène l’Amérique, les ouvriers d’Europe sentent instinctivement que le sort de leur classe dépend de la bannière étoilée. La lutte pour les territoires qui inaugura la terrible épopée, ne devait-elle pas décider si la terre vierge de zones immenses devait être fécondée par le travail de l’émigrant, ou souillée par le fouet du gardien d’esclaves ?

« Lorsque l’oligarchie des trois cent mille esclavagistes osa, pour la première fois dans les annales du monde, inscrire le mot esclavage sur le drapeau de la rébellion armée ; lorsque à l’endroit même où, un siècle plus tôt, l’idée d’une grande république démocratique naquit en même temps que la première déclaration des droits de l’homme, qui ensemble donnèrent la première impulsion à la révolution européenne du XVIIIe siècle – lorsque à cet endroit la contre-révolution se glorifia, avec une violence systématique, de renverser ‘les idées dominantes de l’époque de formation de la vieille Constitution’ et présenta ‘l’esclavage comme une institution bénéfique, voire comme la seule solution au grand problème des rapports entre travail et capital’, en proclamant cyniquement que le droit de propriété sur l’homme représentait la pierre angulaire de l’édifice nouveau – alors les classes ouvrières d’Europe comprirent aussitôt, et avant même que l’adhésion fanatique des classes supérieures à la cause des confédérés ne les en eût prévenues, que la rébellion des esclavagistes sonnait le tocsin pour une croisade générale de la propriété contre le travail et que, pour les hommes du travail, le combat de géant livré outre-Atlantique ne mettait pas seulement en jeu leurs espérances en l’avenir, mais encore leurs conquêtes passées.

« C’est pourquoi, ils supportèrent toujours avec patience les souffrances que leur imposa la crise du coton et s’opposèrent avec vigueur à l’intervention en faveur de l’esclavagisme que préparaient les classes supérieures et ‘cultivées’, et un peu partout en Europe contribuèrent de leur sang à la bonne cause.

« Tant que les travailleurs, le véritable pouvoir politique du Nord, permirent à l’esclavage de souiller leur propre République ; tant qu’ils se glorifièrent de jouir – par rapport aux Noirs qui avaient un maître et étaient vendus sans être consultés – du privilège d’être libres de se vendre eux-mêmes et de choisir leur patron, ils furent incapables de combattre pour la véritable émancipation du travail ou d’appuyer la lutte émancipatrice de leurs frères européens.

« Les ouvriers d’Europe sont persuadés que si la guerre d’Indépendance américaine a inauguré l’époque nouvelle de l’essor des classes bourgeoises, la guerre anti-esclavagiste américaine a inauguré l’époque nouvelle de l’essor des classes ouvrières. Elles considèrent comme l’annonce de l’ère nouvelle que le sort ait désigné Abraham Lincoln, l’énergique et courageux fils de la classe travailleuse, pour conduire son pays dans la lutte sans égale pour l’affranchissement d’une race enchaînée et pour la reconstruction d’un monde social.«

Marx contre les tsars

Bien que la Russie soit le premier pays à avoir traduit Le Capital, Marx voua une haine particulière au système tsariste.

En 1852, il se fait même payer par le diplomate anglais David Urquhart pour écrire une série d’articles contre la Russie qui paraîtront dans la Free Press, le journal d’Urquhart. Tout en le considérant comme un fou, Marx reprend sa thèse et accuse Lord Palmerston, le Premier ministre britannique, d’être « à la solde » de Moscou…

Bien que le tsar Alexandre II, un despote éclairé, ait aboli le servage en 1861 et menace l’Empire britannique d’action militaire s’ils interviennent aux Etats-Unis pour défendre « leurs intérêts », c’est-à-dire les esclavagistes, Marx n’en a cure.

En 1881, après l’assassinat d’Alexandre II le 13 mars, alors que les auteurs de l’attentat étaient quatre jeunes bourgeois obsédés par la haine de l’autocratie, Marx, dans une lettre à sa fille Jenny Longuet, en parle en ces termes :

« Ce sont des individus foncièrement habiles, sans pose mélodramatique, simples, positifs, héroïques… Ils s’efforcent de montrer à l’Europe que leur manière d’agir est spécifiquement russe, historiquement inévitable, une forme de tremblement de terre de Chio.«

Bizarrement, Jacques Attali, qui, dans son Karl Marx ou l’esprit du monde, ne tarit d’éloges quand ce dernier défend la mondialisation, prend bien soin de ne pas mentionner ces faits.

Et à l’occasion d’un meeting slave pour la célébration de l’anniversaire de la Commune, Marx et Engels saluèrent l’attentat contre Alexandre II comme « un événement qui, après des luttes longues et violentes, conduira finalement à la création d’une commune russe ».

Consciemment ou pas, Marx apparaît comme l’instrument politique de la géopolitique Britannique pour qui il ne constituait aucune menace.

Résumons les erreurs de Marx :

- reprend la dialectique de Hegel pour faire pire ;

- reprend les erreurs des physiocrates, pour qui la nature et le travail salarié sont la seule source de plus-value, et non pas les manufactures ;

- refuse de reconnaître le rôle du progrès technologique dans la formation du capital ;

- pense que l’Etat n’est qu’un outil de répression qui s’éteindra avec l’avènement d’une société sans classes ;

- oppose à un système perdant-perdant (l’exploitation), un autre système perdant-perdant (la lutte des classes), fondé sur la violence inhérente à la dialectique hégélienne ;

- estime sa doctrine confirmée par Darwin et ignore les naturalistes républicains (Humboldt, Arago, etc.) ;

- pourfend le protectionnisme de List et Carey ;

- promeut l’internationalisation du libre-échange pour amener le capitalisme à s’autodétruire ;

- soutient Lincoln mais combat sa politique économique ;

- félicite les assassins du tsar Alexandre II de Russie, un allié de Lincoln, qui vient d’abolir le servage ;

- s’adonne aux mesquineries d’un petit journaliste.

Si le « marxisme » se proclame révolutionnaire, il ne l’est point au niveau des axiomes. C’est sans doute pourquoi, surtout depuis la mort de Marx, la promotion de ce type de « marxisme » a été assurée par certaines forces géopolitiques qui préfèrent de loin les rebelles aux révolutionnaires.

La révolution LaRouche

Dans les années 1970, le penseur et économiste américain Lyndon LaRouche, avec son livre Dialectical Economics (1974), a totalement bouleversé la science de l’économie marxiste en reprenant, sur la base de sa compréhension de la thermodynamique, les catégories identifiées par Marx (c/v/Pl).

Chez LaRouche, il ne s’agit plus de catégories monétaires ou comptables mortes, mais de facteurs dynamiques distincts, évoluant au sein d’une fonction de croissance qui ne définit plus une plus-value financière mais une plus-value de l’économie réelle, c’est-à-dire humaine, sociale et sociétale, mesurable sous la forme du taux d’accroissement du potentiel relatif de densité démographique, ce fameux PRDD dont la presse nous parle à longueur de journée (ironique).

Du coup, revu et corrigé par LaRouche, le modèle marxiste se trouve libéré de sa prison malthusienne et entropique. Un article de mon ami Benjamin Bak vous aidera à comprendre les rudiments de la révolution larouchiste en économie.

Autant Marx accueillait volontiers des ouvriers déconcertés de tout bord dans l’Internationale ouvrière, autant j’ai bon espoir que les marxistes honnêtes nous rejoindront dans la bataille.

Notes :

- Paul Lafargue, un des piliers du marxisme, devient le gendre de Marx en se mariant avec sa fille Laura. Il est élu député du Nord en 1891 et prendra parti pour Dreyfus. En 1896, Laura Marx-Lafargue hérite d’une partie de la fortune d’Engels. Paul et Laura achètent alors une propriété à Draveil où ils vivent d’une « manière hédoniste », tout en suivant les affaires du monde. A 69 ans, en 1911, proche de la limite d’âge de 70 ans qu’il s’était fixée, il se suicide à Draveil avec son épouse Laura Marx, en se justifiant dans une courte lettre : « Sain de corps et d’esprit, je me tue avant que l’impitoyable vieillesse qui m’enlève un à un les plaisirs et les joies de l’existence et qui me dépouille de mes forces physiques et intellectuelles, ne paralyse mon énergie, ne brise ma volonté et ne fasse de moi une charge à moi et aux autres.«

Posted in Comprendre, Etudes historiques, politiques et scientifiques | Commentaires fermés sur Et si on corrigeait les erreurs de Marx?

Tags: artkarel, Attali, Berlin, capital, Carey, Cheminade, dialectique, Engels, esclave, Guizot, Hamilton, Hegel, Heine, Karel, Karel Vereycken, LaRouche, Leibniz, List, maître, Marx, physiocrate, plusvalue, Quesnay, renaissance, Trève, Vereycken

Posted by: Karel Vereycken | on juin 22, 2023

Le combat républicain de David d’Angers, statue de Gutenberg à Strasbourg

En plein centre-ville de Strasbourg, à deux pas de la cathédrale, tournant le dos à la Chambre de commerce qui date de 1585, la belle statue en bronze représentant l’imprimeur allemand Johannes Gutenberg tenant une page à peine imprimée de sa Bible sur laquelle on peut lire : « Et la lumière fut ! » (NOTE 1)

Évoquant l’émancipation des peuples grâce à la diffusion de la connaissance par le développement de l’imprimerie, la statue, érigée en 1840, arrive à un moment où les partisans de la République sont vent debout contre la censure de la presse imposée par Louis-Philippe sous la Monarchie de Juillet.

Strasbourg, Mayence et la Chine

Né vers 1400 à Mayence, Johannes Gutenberg, avec l’argent que lui prête le marchand et banquier Johann Fust, réalise à Strasbourg, entre 1434 et 1445, ses premiers essais avec des caractères d’imprimerie mobiles en métal, avant de perfectionner son procédé à Mayence, notamment en imprimant à partir de 1452 sa fameuse Bible dite à 42 lignes.

A sa mort (à Mayence) en 1468, Gutenberg lègue son procédé à l’humanité permettant l’envol de l’imprimerie en Europe. Des chroniqueurs évoquent également le travail de Laurens Janszoon Coster à Harlem ou encore ceux de l’imprimeur italien Panfilo Castaldi qui aurait ramené le savoir-faire chinois en Europe. Soulignons que le monde « civilisé » d’alors refusait de reconnaître que l’imprimerie avait vu le jour en Asie avec les fameux « caractères mobiles » (en porcelaine et en métal) mis au point plusieurs siècles plus tôt en Chine et en Corée. (NOTE 2)

En Europe, Mayence et Strasbourg se disputent la place d’honneur. Ainsi, pour célébrer le 400e anniversaire de « l’invention » de l’imprimerie, Mayence inaugure, le 14 août 1837, sa statue de Gutenberg érigée par le sculpteur Bertel Thorvaldsenalors, alors qu’à Strasbourg, dès 1835, un comité local avait confié la réalisation d’un monument du même type au sculpteur David d’Angers.

Ce dernier, assez peu connu, fut aussi bien un grand sculpteur ami proche de Victor Hugo, qu’un républicain fervent en contact personnel avec la fine fleur de l’élite humaniste de son époque en France, en Allemagne et aux Etats-Unis. Il fut également un combattant inlassable de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage.

La vie du sculpteur

Sculpteur français Pierre-Jean David, dit « David d’Angers » (1788-1856) est le fils du maître sculpteur Pierre Louis David. Pierre-Jean sera marqué par l’esprit républicain de son père qui le forme à la sculpture dès son jeune âge. A douze ans, son père l’inscrit au cours de dessin de l’École centrale de Nantes. A Paris, il est sollicité pour réaliser les ornementations de l’Arc de Triomphe du Carrousel et la façade sud du palais du Louvre. Enfin il entre aux Beaux-arts.

David d’Angers possède un sens aigu de l’interprétation de la figure humaine et une aptitude à pénétrer les secrets de ses modèles. Il excelle dans le portrait que ce soit en buste ou en médaillon. Il est l’auteur d’au moins soixante huit statues et statuettes, d’une cinquantaine de bas-reliefs, d’une centaine de bustes et plus de cinq cents médaillons. Victor Hugo avait dit à son ami David: « C’est la monnaie de bronze avec laquelle vous payez votre péage à la postérité. »

Il voyage en Europe : Berlin, Londres, Dresde, Munich où partout, il exécute des bustes.

Vers 1825, alors qu’il obtient la commande du monument funéraire que la Nation élève par souscription publique en l’honneur du général Foy, un tribun de l’opposition parlementaire, une mutation idéologique et artistique s’opère en lui. Il fréquente les milieux progressistes des intellectuels de la « génération de 1820 » et rejoint le courant républicain international. Il s’interroge alors sur les problèmes politiques et sociaux de la France et de l’Europe. Plus tard, il resta toujours fidèle à ses convictions, refusant par exemple la commande prestigieuse du tombeau de Napoléon.

Production artistique

Son art s’infléchit donc dans le sens d’un naturalisme dont l’iconographie et l’expression détonnent si on le compare à l’art que pratiquent ses collègues académiciens et à celui des sculpteurs dissidents dits alors « romantiques ». Pour David, point de sensualisme mythologique, d’allégories obscures ni de pittoresque historique. La sculpture, selon David, doit au contraire généraliser et transposer ce que l’artiste observe, de façon à assurer la survie des idées et des destinées dans une postérité intemporelle. David s’attacha à cette conception particulière, limitée de la sculpture, adoptant ainsi les réflexions de l’âge des Lumières selon lesquelles cet art se fait « le dépôt durable des vertus des hommes » en perpétuant le souvenir des exploits des êtres d’exception.

Prévaut alors l’image, un peu austère, des « grands hommes » que l’on connaît surtout grâce à quelque 600 médaillons représentant les hommes et femmes célèbres, de plusieurs pays, la plupart étant ses contemporains. A cela, s’ajoute une centaine de bustes, avant tout représentant ses amis, des poètes, des écrivains, des musiciens, des chansonniers, des scientifiques et des hommes politiques avec lesquels il partage l’idéal républicain.

Parmi les plus éclairés de son époque, on compte : Victor Hugo, Lafayette, Wolfgang Goethe, Alfred de Vigny, Alphonse Lamartine, Pierre-Jean de Béranger, Alfred de Musset, François Arago, Alexandre de Humboldt, Honoré de Balzac, Lady Morgan, James Fennimore Cooper, Armand Carrel, François Chateaubriand, Ennius Quirinus Visconti et autres Niccolo Paganini.

Pour magnifier ses modèles et rendre visuellement les qualités du génie propre à chacun, David d’Angers invente un mode d’idéalisation non plus fondé sur le classicisme à l’antique, mais sur une grammaire des formes issue d’une science nouvelle, la phrénologie du Docteur Gall, qui voulait que les « bosses » crâniennes d’un individu traduisent ses aptitudes intellectuelles et ses passions. Pour le sculpteur il s’agissait de transcender la physionomie du modèle pour que la grandeur de l’âme rayonne à son front.

En 1826, il est élu membre de l’Institut de France et, la même année, professeur aux Beaux-Arts. En 1828, David d’Angers est victime d’un premier attentat jamais élucidé. Blessé à la tête, il est obligé de garder le lit pendant trois mois. Ce qui ne l’empêche pas, en 1830, toujours fidèle aux idées républicaines, de participer aux journées révolutionnaires et combats sur les barricades. Fronton du Panthéon, David d’Angers.

Le sculpteur se trouva ainsi tout désigné, en 1830, pour exécuter la commande du programme de sculpture politique le plus chargé de sens de la monarchie de Juillet et, peut-être, du XIXe siècle en France, la nouvelle décoration du fronton de l’église Sainte-Geneviève reconvertie, dès juillet, en Panthéon.

Il s’agit pour lui, historiographe, de représenter les civils et hommes de guerre qui édifièrent la France républicaine. L’exécution des personnages qu’il avait choisis et disposés dans une esquisse d’abord approuvée puis suspendue, devait nécessairement conduire, en 1837, à un conflit avec le haut-clergé et le gouvernement. À gauche, nous voyons Bichat, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau, David, Cuvier, Lafayette, Manuel, Carnot, Berthollet, Laplace, Malesherbes, Mirabeau, Monge et Fénelon. Alors que le gouvernement tente de faire supprimer l’effigie de Lafayette, ce que David d’Angers refuse avec obstination, appuyé en cela par la presse libérale, le fronton est dévoilé sans cérémonie officielle en septembre 1837, sans la présence de l’artiste, non invité.

Entrée en politique

Lors de la Révolution de 1848, il est nommé maire du XIe arrondissement de Paris, entre à l’Assemblée nationale constituante puis à l’Assemblée nationale législative où il vote avec la Montagne (gauche révolutionnaire). Il défend l’existence de l’Ecole des Beaux-arts et de l’Académie de France à Rome. Il s’oppose à la destruction de la Chapelle Expiatoire et au retrait de deux statues de l’Arc de Triomphe, (Résistance et Paix d’Antoine Etex).

Il vote aussi contre les poursuites à l’encontre de Louis Blanc (autre homme d’Etat républicain condamné à l’exil), contre les crédits de l’expédition romaine de Napoléon III, pour l’abolition de la peine de mort, pour le droit au travail, pour l’amnistie générale.

Exil

Il n’est pas réélu député en 1849 et se retire de la vie politique. En 1851, à l’avènement de Napoléon III, David d’Angers est arrêté et également condamné à l’exil. Il choisit la Belgique puis voyage en Grèce (son vieux projet). Il veut revoir sa Jeune grecque sur le tombeau du républicain patriote grec Markos Botzaris, qu’il trouve mutilée et à l’abandon (il la fera rapatrier en France et restaurer).

Déçu par la Grèce, il revient en France, en 1852. Aidé par son ami de Béranger, il est autorisé à séjourner à Paris où il reprend ses travaux. En septembre 1855, il est terrassé par une attaque d’apoplexie qui l’oblige à cesser ses activités. Il décède en janvier 1856.

Amitiés avec Lafayette, l’abbé Grégoire et Pierre-Jean de Béranger

David d’Angers apparaît comme un véritable trait-d’union entre les républicains du XVIII et ceux du XIXe siècle et une passerelle vivante entre ceux d’Europe et d’Amérique.

Né en 1788, il aura la chance de fréquenter dans son jeune âge certaines grandes figures révolutionnaires de l’époque avant de s’impliquer personnellement dans les révolutions de 1830 et 1848.

Vers la fin des années 1820, David participe aux réunions chaque mardi du salon de Madame de Lafayette épouse de Gilbert du Motier, marquis de La Fayette (1757-1834).

Alors que le général Lafayette s’y tenait droit comme « un chêne vénérable », ce salon, note le sculpteur,

« a une physionomie bien tranchée, écrit-il. Là les hommes causent de choses sérieuses, surtout politiques, les jeunes gens mêmes ont l’air grave : il y a quelque chose de décidé, d’énergique et de courageux dans leur regard et dans leur maintien (…) Toutes les dames et aussi les demoiselles ont l’air calme et réfléchi ; elles ont plutôt l’air d’être venues pour voir ou assister à des délibérations importantes, que pour se faire voir. »

David y rencontre un compagnon d’armes de Lafayette, le général Arthur O’Connor (1763-1852), ancien député irlandais acquis à la cause républicaine ayant rejoint les volontaires de l’Etat-Major de Lafayette en 1792.

Accusé d’avoir suscité des troubles contre l’Empire britannique et en contact avec le général Lazare Hoche, O’Connor se réfugia en France en 1796 et participa à l’expédition d’Irlande. O’Connor, épousa en 1807 la fille de Condorcet et sera naturalisé Français en 1818.

Lafayette et David d’Angers se retrouvaient souvent avec un petit groupe d’amis, quelques « frères », membres de loges maçonniques : tels le chansonnier Pierre-Jean de Béranger, François Chateaubriand, Benjamin Constant, Alexandre Dumas (qui correspondait avec Edgar Allan Poe), Alphonse Lamartine, Henri Beyle dit Stendhal ou encore les peintres François Gérard et Horace Vernet.

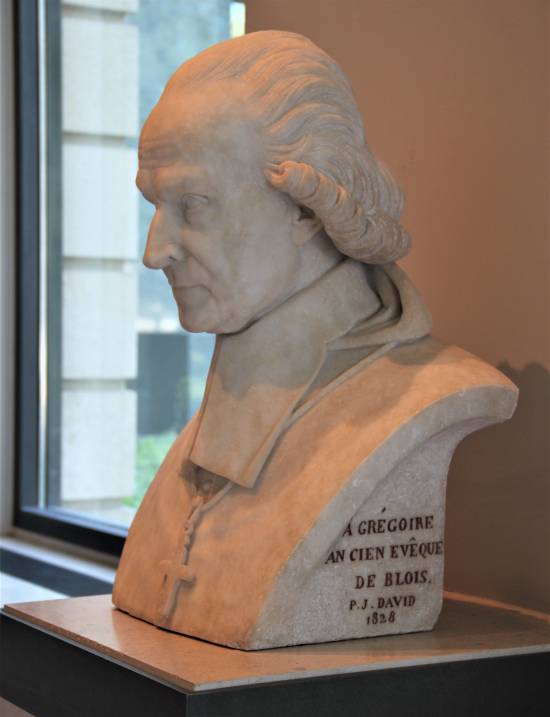

Dans ces mêmes cercles, David fera également connaissance avec l’Abbé Grégoire (1750-1831) et on y évoquait souvent le problème de l’abolition de l’esclavage que Grégoire avait fait voter le 4 février 1794.

Dans leurs échanges, Lafayette aimait rappeler ce que disait son ami de jeunesse Nicolas de Condorcet :

« L’esclavage, c’est une horrible barbarie, si nous ne pouvons manger du sucre qu’à ce prix, il faut savoir renoncer à une denrée souillée du sang de nos frères.«

Pour Grégoire, le problème était bien plus profond :

« Tant que les hommes seront altérés de sang, ou plutôt, tant que la plupart des gouvernements n’auront pas de morale, que la politique sera l’art de fourber, que les peuples, méconnaissant leurs vrais intérêts, attacheront une sotte importance au métier de spadassin, et se laisseront conduire aveuglément à la boucherie avec une résignation moutonnière, presque toujours pour servir de piédestal à la vanité, presque jamais pour venger les droits de l’humanité, et faire un pas vers le bonheur et la vertu, la nation la plus florissante sera celle qui aura plus de facilité pour égorger les autres.«

(Essai sur la régénération physique, morale et politique des juifs)

Napoléon et l’esclavage

La première abolition de l’esclavage avait été, hélas de courte durée. En 1802, Napoléon Bonaparte, à court d’argent pour financer ses guerres, rétablit l’esclavage et neuf jours plus tard, il exclut de l’armée française les officiers de couleur. Enfin, il proscrit les mariages entre « fiancés dont la couleur de peau est différente ». David d’Angers restait très sensible à cette question, ayant comme camarade, un tout jeune écrivain, Alexandre Dumas, dont le père était né esclave à Haïti.

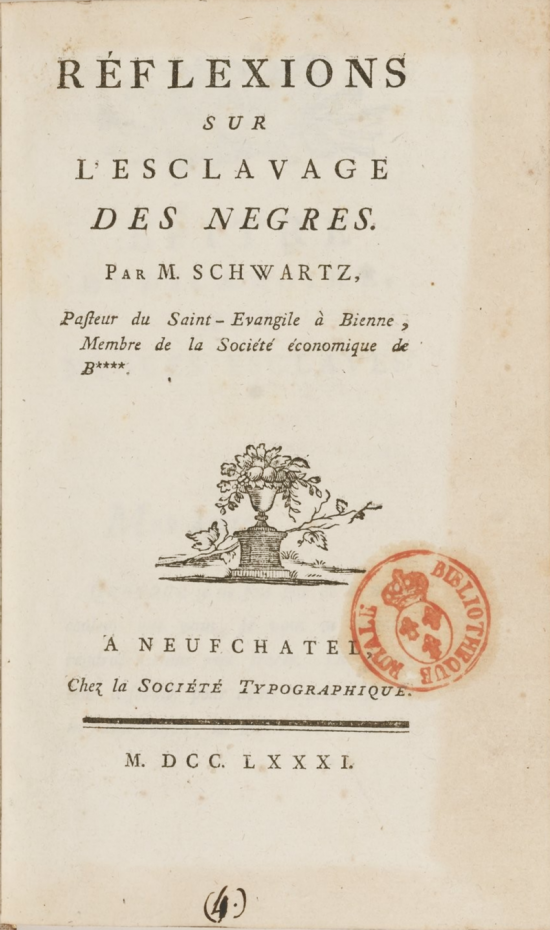

Dès 1781, sous le pseudonyme de Schwarz (noir en Allemand), Nicolas de Condorcet avait fait paraître un manifeste plaidant pour la disparition graduelle de l’esclavage sur une période de 60 à70 ans, un point de vue rapidement partagé par Lafayette. Fervent militant de la cause abolitionniste, Condorcet condamne l’esclavage comme un crime mais dénonce aussi son inutilité économique : le travail servile, dont la productivité est faible, est un frein à l’établissement de l’économie de marché.

Et avant même la signature du traité de paix entre la France et les Etats-Unis, Lafayette écrivit à son ami George Washington le 3 février 1783 pour lui proposer de s’associer à lui afin de mettre en route un processus d’émancipation progressif des esclaves. Il lui suggérait un plan qui « deviendrait franchement bénéfique pour la portion noire de l’humanité ».

Il s’agissait d’acheter un petit État dans lequel on ferait l’expérience de libérer les esclaves et de les faire travailler comme fermiers. Un tel exemple, expliquait-il, « pourrait faire école et ainsi devenir une pratique générale ». (NOTE 3)

Washington lui répond qu’à titre personnel il aurait plutôt envie d’appuyer une telle démarche mais que le Congrès américain (déjà) y était totalement hostile.

De la Société des amis des Noirs à la Société française pour l’abolition de l’esclavage

A Paris, l’abbé Grégoire et Jacques Pierre Brissot créent le 19 février 1788 « La Société des amis des Noirs » dont le règlement fut rédigé par Condorcet et dont les époux Lafayette furent également membres.

La société avait pour but l’égalité des Blancs et des Noirs libres dans les colonies, l’interdiction immédiate de la traite des Noirs et progressive de l’esclavage ; d’une part dans le souci de maintenir l’économie des colonies françaises, et d’autre part dans l’idée qu’avant d’accéder à la liberté, les Noirs devaient y être préparés, et donc éduqués.

Après la quasi disparition des « Amis des Noirs », l’offensive fut renouvelée avec d’abord, en 1821, la fondation de la « Société de la morale chrétienne » constituant en 1822 un « Comité pour l’abolition de la traite des Noirs », dont une partie des membres ira fonder en 1834 la « Société française pour l’abolition de l’esclavage (SFAE) ».

D’abord favorable à une abolition progressive, la SFAE sera ensuite favorable à une abolition immédiate. Interdit de réunion, elle décide de créer des comités abolitionnistes dans l’ensemble du pays pour que ceux-ci relaient tant au plan local qu’au plan national la volonté de faire cesser l’esclavage.

Goethe et Schiller

À l’été 1829, David d’Angers effectue son premier voyage en Allemagne et rencontre Goethe (1749-1832), le poète et philosophe qui s’était retiré à Weimar. Plusieurs séances de pose ont permis au sculpteur de réaliser son portrait.

L’écrivain et poète Victor Pavie (1808-1886), ami de Victor Hugo et un des fondateurs des « Cercles catholiques ouvriers », nous relate un épisode pittoresque du sculpteur dans son « Goethe et David, souvenirs d’un voyage à Weimar » (1874).