Étiquette : esclavage

Hippolyte Carnot, père de l’éducation républicaine moderne

Sommaire

- Introduction

- Dans la tempête

- De la charité à la scolarisation universelle

- Malebranche et les Oratoriens

- La Révolution des esprits

- Le Comité d’Instruction publique

- Condorcet et le « Parti américain »

- Le plan Condorcet

- La bataille sous la Convention

- Lazare Carnot sous les Cent-Jours

- Hippolyte reprend le flambeau de son père Lazare

- L’exil de Lazare Carnot

- Hippolyte avec l’Abbé Grégoire

- Comme Friedrich Schiller, patriote et citoyen du monde

- La Révolution de juillet 1830

- Ministre de l’Instruction publique sous la IIe République

A. Ecole Maternelle

B. Ecole Primaire

C. Exposé des motifs de la loi de juin 1848 sur l’Ecole

D. Des instituteurs pour éclairer le monde rural

E. Enseignement secondaire

F. Haute Commission des études scientifiques et littéraires

G. Une Ecole d’Administration

H. Education pour tous tout au long de la vie

I. Bibliothèques circulantes

J. Beaux-Arts, hygiène et gymnastique au programme

K. Concorde citoyenne

- Conclusion

- Annexe : œuvres d’Hippolyte Carnot

- Quelque ouvrages et articles consultés

« L’arbre que vous plantez est jeune comme la République elle-même

(…) Il étendra sur vous ses rameaux, de même que la République étendra sur la France

les bienfaits de l’Instruction populaire. »

Hippolyte Carnot, Memorial, dossier 13, 1848.

1. Introduction

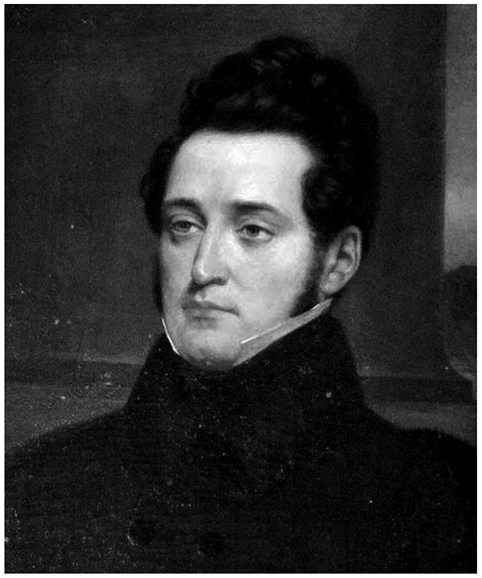

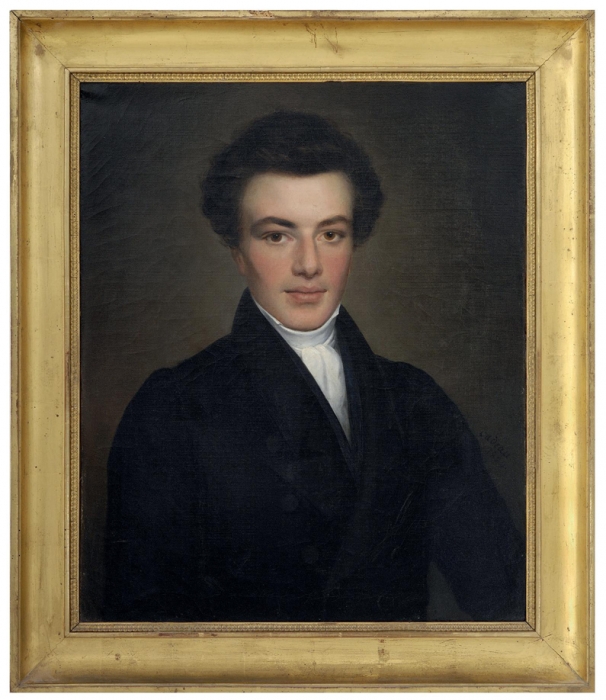

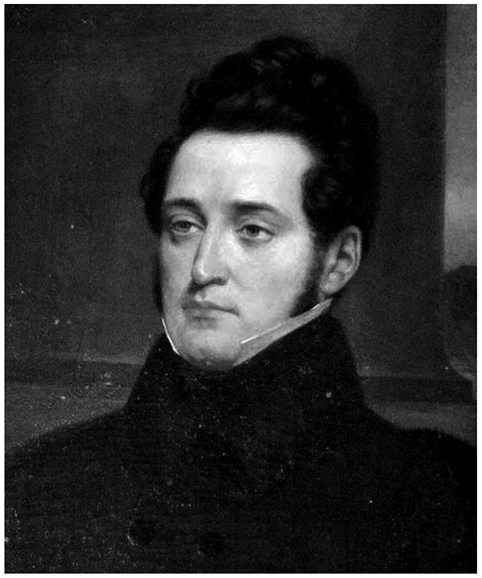

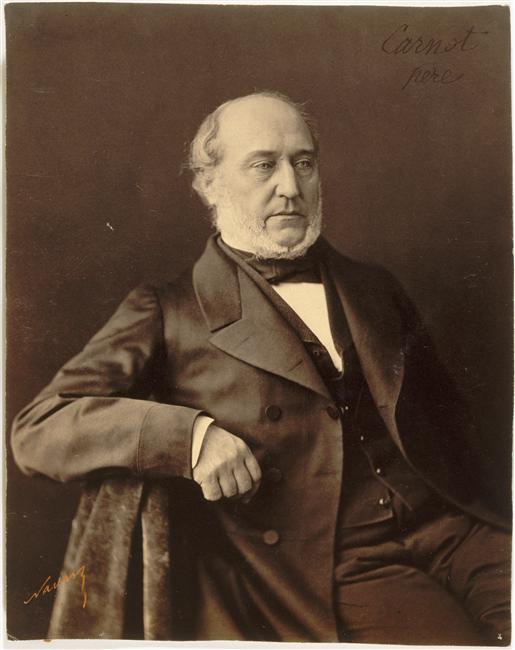

Hippolyte Carnot (1801-1888) n’a ni la gloire de son père Lazare Carnot (1753-1823), « l’organisateur de la victoire » de l’An II, ni le renom de son frère, l’inventeur de la thermodynamique Léonard Sadi Carnot (1796-1832), ni le destin tragique de son fils, François Sadi Carnot (1837-1887), président de la République assassiné par un anarchiste à Lyon.

L’histoire retient presqu’ exclusivement ses magnifiques « Mémoires sur Lazare Carnot par son fils », où il relate l’action, les idées et la vie de son père, le « grand Carnot », esprit scientifique, poète, fervent républicain et ministre de la Guerre.

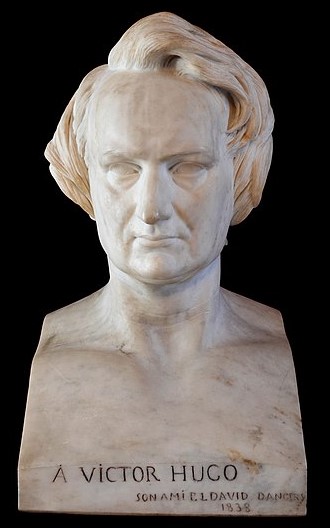

Hippolyte reste méconnu alors que sa longue vie (87 ans), un peu plus longue que celle de Victor Hugo (83 ans) couvre presque tout un siècle (1801-1888) et que son œuvre et son influence sont considérables.

Comme le démontre amplement la lecture de « Hippolyte Carnot et le ministère de l’Instruction publique de la IIe République » (PUF, 1948), écrit par son fils, le médecin Paul Carnot (1867-1957), il était bien plus qu’un simple observateur ou commentateur des événements.

Dans la tempête

Le XIXe siècle est une période de profonds changements. La flamme de l’espérance allumée par les Révolutions américaine et française, l’idéal de la liberté, de la fraternité et de l’émancipation, aussi bien des individus, des peuples que des Etats souverains, s’avère in-éteignable, s’affirme et se prolonge tout au long du XIXe siècle. La longue marche vers un nouveau paradigme est semée d’embûches. Les mutations s’opèrent lentement sur fond de crises brutales et de ruptures violentes.

Durant sa longue vie, Hippolyte Carnot connaîtra indirectement ou directement :

- Deux empires :

1803-1814 : Premier Empire sous Napoléon Bonaparte

1852-1870 : Second Empire sous Napoléon III - Trois monarchies :

1814-1815 : Première restauration sous Louis XVIII

1815-1830 : Seconde restauration sous Charles X

1830-1848 : Monarchie de juillet sous Louis-Philippe, duc d’Orléans. - Deux républiques :

1848-1852 : IIe République

1870 : IIIe République - Trois révolutions exprimant la ferveur républicaine :

1830 (Trois glorieuses) ;

1848 (soulèvements) ;

1871 (Commune).

Ainsi, dans un environnement toujours en transformation, traversant révolutions, coups d’État, monarchies, empires ou républiques, guerres et procès, celui qui sera (trop) brièvement ministre de l’Instruction publique en 1848, ami de Victor Hugo, Hippolyte Carnot sera un bâtisseur et un inspirateur.

Philosophe et journaliste, mémorialiste et ministre, franc-maçon et croyant, exilé politique et député, sénateur et membre de l’Académie, il participe à tous les combats pour les libertés publiques et privées, jette les bases de la formation des professeurs et de l’école gratuite et obligatoire, y compris maternelle, crée l’ancêtre de l’ENA et défend les causes les plus avancées (scolarisation des filles, suffrage universel, lutte contre l’esclavage et abolition de la peine de mort).

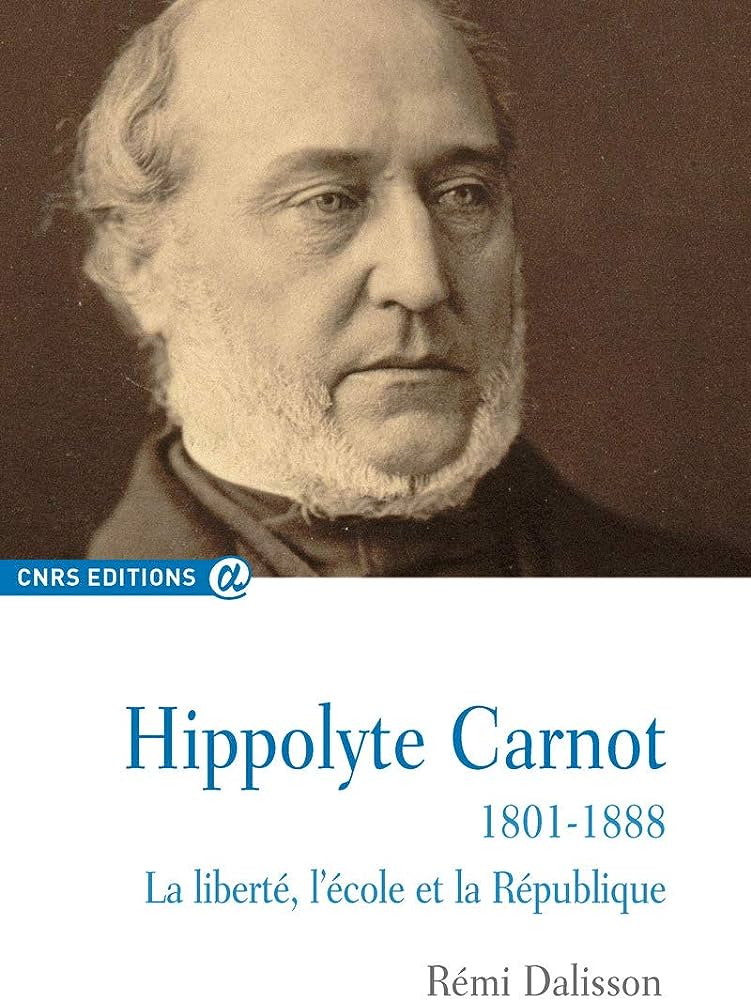

Rémi Dalisson, dans une biographie passionnante et richement documentée « Hippolyte Carnot 1801-1888. La liberté, l’école et la République », publié aux éditions du CNRS en 2011, preuves à l’appui, souligne que « la vulgate d’un Jules Ferry inventant l’école républicaine et laïque est largement battue en brèche ».

Etant donné que le nom et encore moins l’action d’Hippolyte Carnot ne figurent nulle part sur le site du ministère, l’auteur se désole que « rares sont ceux, y compris au ministère de l’Éducation nationale, qui rendent hommage au rôle et la personnalité d’Hippolyte Carnot ».

Les anthologies de textes et discours fondateurs de l’école républicaine, qui se sont multipliées ces dernières années, l’oublient systématiquement.

« C’est donc la réparation d’une injustice et d’un oubli que nous effectuerons en retraçant la vie et l’œuvre d’Hippolyte Carnot qui vont bien au-delà de ses projets et réalisations éducatives. Par sa stature, sa formation, son parcours, ses idées, ses écrits et combats, cet homme aux multiples talents nous permettra de retracer l’histoire de la construction de l’école et donc de la société au XIXe siècle (…) Et comme cette question renvoie à la question politique, sociale voire économique et culturelle de la nation, et comme le ministre fut de tous les combats philosophiques de son siècle (…) c’est en grande partie l’histoire d’un siècle qui sera évoquée (…) ».

Le texte intégral de cette magnifique biographie est en accès gratuit sur internet et nous nous en sommes largement inspiré pour écrire ce texte.

3. De la charité à la scolarisation universelle

Afin de pouvoir pleinement appréhender l’apport fondamental des conceptions de Lazare Carnot et du début de leur mise en œuvre par son fils Hippolyte, un bref historique de la scolarisation de notre pays s’impose.

Éduquer une poignée d’enfants plus ou moins talentueux ? On a su faire, surtout depuis les conseils savoureux des grands pédagogues de la Renaissance (Vittorino da Feltre, Alexandre Hegius, Erasme de Rotterdam, Juan Luis Vivès, Comenius, etc.). Mais organiser l’enseignement obligatoire, laïque et gratuit pour toute une nation, garçons et filles, restait un énorme défi à relever.

Et comme le montre la chronologie qui suit, la route vers la scolarisation universelle a été semée de nombreuses embûches.

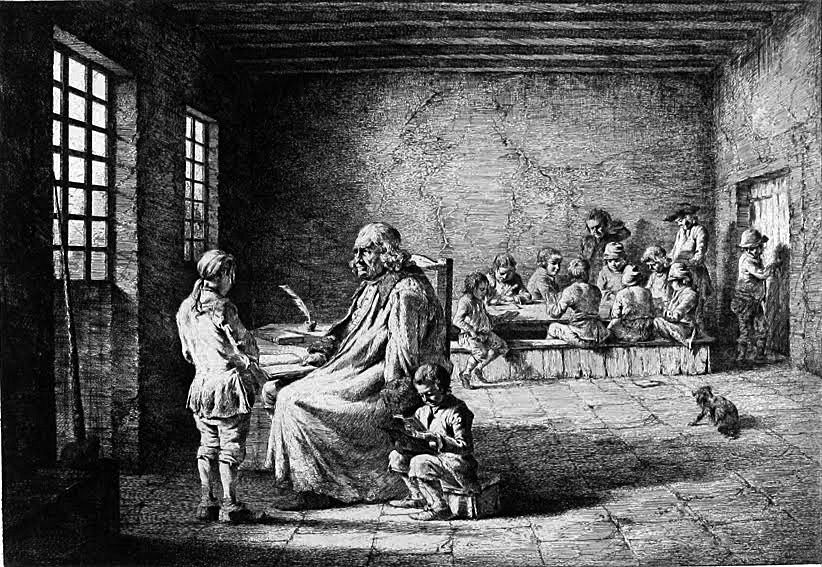

En France, dès le XVIe siècle, l’Etat royal confie à l’église catholique (Jésuites, Oratoriens) le soin de former les enfants de la noblesse : seules les familles aisées arrivent à payer un précepteur pour les leurs, les autres, souvent qualifiés de personnes « n’étant pas faites pour des études », restent essentiellement analphabètes.

Au XVIIe siècle, de saints hommes, émus de la grande misère des enfants du peuple fondèrent des ordres enseignants qui prirent en charge gratuitement les orphelins et les enfants abandonnés. Un enseignement avant tout religieux, mais leur fournissant de quoi manger, des rudiments d’éducation et des bases d’écriture et de calcul. Au XVIIIe siècle, des congrégations féminines prirent en charge de la même façon les filles pauvres.

Peu importe ses motivations réelles, Louis XIV, après la révocation de l’édit de Nantes en 1685, ordonne en 1698 à chaque communauté villageoise ou paroisse d’ouvrir une école dont le maître doit être un prêtre catholique. C’est la première fois que l’Etat envisage de donner de l’instruction à des enfants des régions rurales. En charge d’y arriver, les Frères des Ecoles chrétiennes (« Lassalliens ») avec les méthodes qui seront les leurs.

Les chiffres de l’alphabétisation à la fin de l’Ancien Régime montrent l’ampleur et les limites de l’œuvre accomplie. On estime à cette époque à 37 % la proportion des Français assez instruits pour signer leur acte de mariage au lieu de 21 % un siècle plus tôt. L’instruction féminine progressait lentement et environ un quart des femmes étaient alphabétisées, très sommairement pour nombre d’entre elles. Les disparités étaient importantes entre les villes et les campagnes.

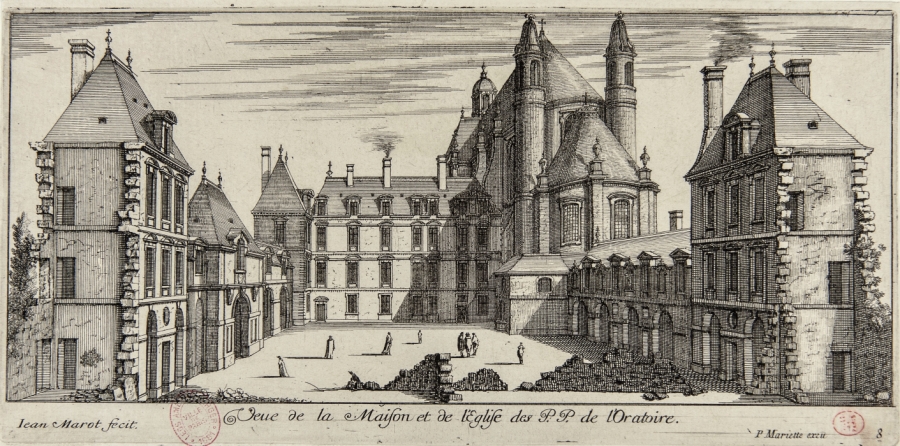

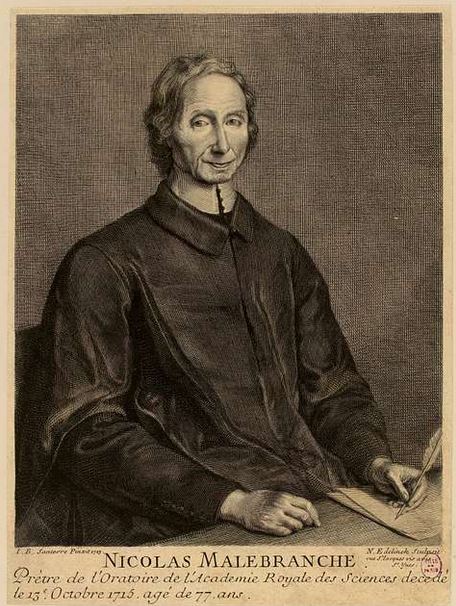

4. Malebranche et les Oratoriens

Parmi les congrégations, les Oratoriens, depuis 1660 sous l’influence du philosophe et théologien Nicolas Malebranche (1638-1715) qui en prend la direction, font exception. En rupture avec l’aristotélisme des Jésuites et le dualisme prôné par René Descartes, Malebranche, devenu membre honoraire de l’Académie des Sciences, par des échanges épistolaires soutenus, va se laisser gagner par la vision optimiste du grand scientifique allemand Wilhelm Gottfried Leibniz (1646-1716). Réconciliant sciences et foi, sur le plan métaphysique, son dieu est un Dieu sage et raisonnable respectant toujours son essence et les lois de l’ordre qu’il engendre. Sa perfection réside avant tout dans sa fonction de législateur, identifiée à la sagesse ou à la raison, plutôt que dans un pouvoir arbitraire.

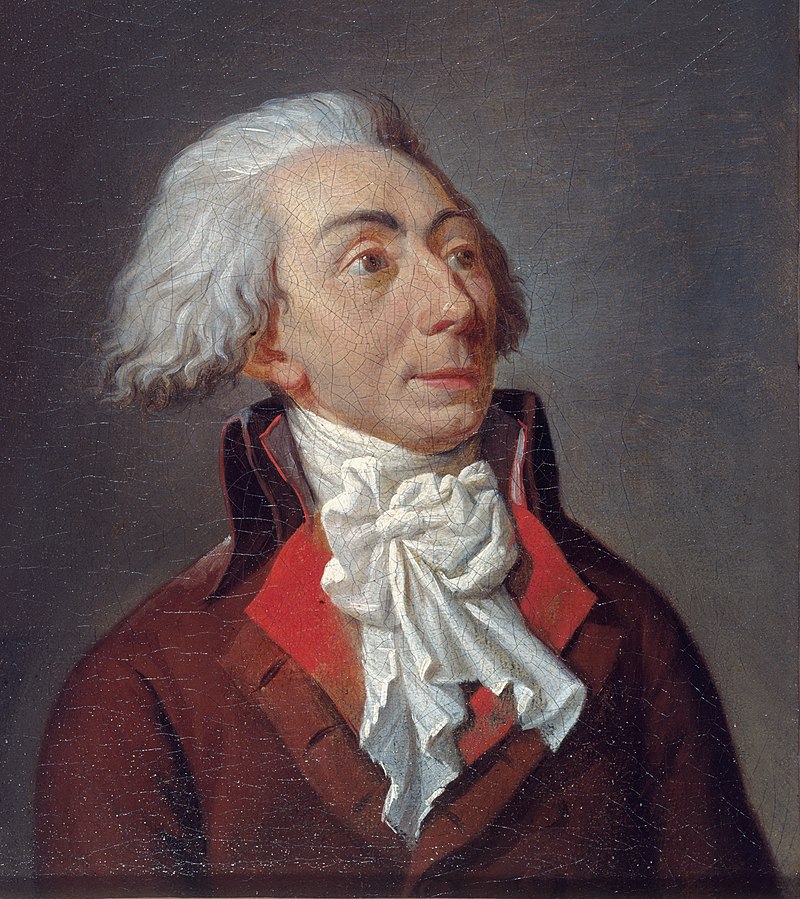

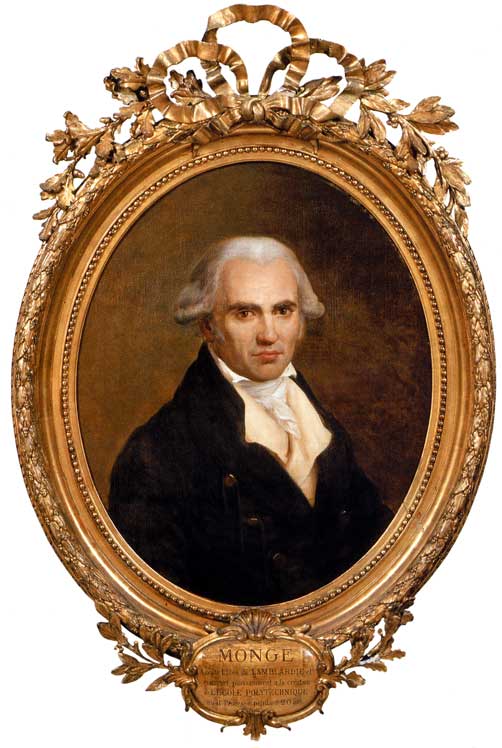

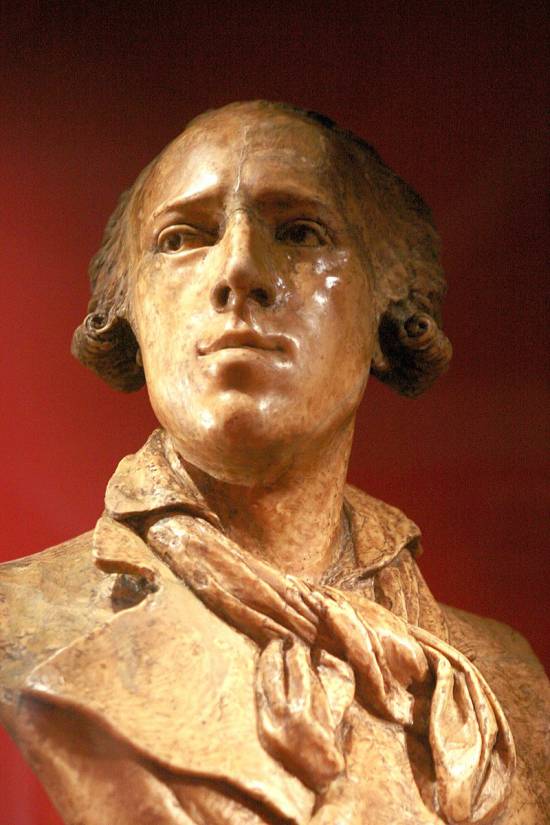

Deux exemples démontrent l’excellence de l’ enseignement des Oratoriens : Gaspard Monge et Lazare Carnot, deux grands esprits scientifiques et futurs cofondateurs de l’Ecole polytechnique. Convaincus que l’avenir politique, économique et industriel de la République en dépendait, ils mèneront le combat pour que la meilleure éducation possible soit accessible à tous et pas seulement aux privilégiés dont ils faisaient partie.

Fils d’un marchand savoyard, Gaspard Monge (1746-1818), suit des études au collège des Oratoriens de Beaune, sa ville natale. Dès 17 ans, il enseigne les mathématiques chez les Oratoriens de Lyon, puis en 1771, les mathématiques et la physique à l’École du Génie établie à Mézières. La même année, il entre en contact avec le physicien Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) et correspond avec le mathématicien Nicolas de Condorcet (1743-1794) qui le pousse à présenter quatre mémoires, un dans chacun des domaines des mathématiques qu’il étudie alors. Ses talents de géomètre ne tardent pas à s’exprimer : à l’Ecole du Génie de Mézières, il invente « la Géométrie descriptive » qui sera intégrée dans le programme d’études de l’école et qui fut essentielle à la révolution industrielle qui s’annonçait…

Quant au futur général Lazare Carnot (1753-1823), fils d’un notaire bourguignon, après des études chez les Oratoriens d’Autun (1762), il intègre lui aussi l’École du Génie de Mézières (1771) où il reçoit l’enseignement de Gaspard Monge.

5. La Révolution des esprits (1789)

En 1789, la Révolution chamboulera la situation. Dès le 13 février 1790, toutes les corporations et congrégations religieuses sont supprimées par décret et les religieux reçoivent l’injonction de prêter serment à la Révolution. C’est une remise en cause totale d’une Église toute puissante mais également l’effondrement du peu d’instruction qui existait.

En rupture avec l’Ancien Régime, la Constitution de 1791 affirme qu’il sera

« créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens. »

Un rapport et un projet de loi, sont présentés par Talleyrand (1754-1838), le 10 septembre 1791. Rédigé grâce à la contribution des plus grands savants de l’époque (Condorcet, Lagrange, Monge, Lavoisier, La Harpe), le Rapport sur l’Instruction publique de Talleyrand, constitue une véritable rupture par rapport à la façon dont l’instruction était conçue pendant l’Ancien régime. Il pose la question de l’instruction publique dans des termes nouveaux, aussi bien au niveau des principes (l’instruction publique est présentée comme une nécessité à la fois politique, sociale et morale, et donc comme quelque chose que l’Etat doit garantir aux citoyens) qu’au niveau formel. Ce plan embrasse l’ensemble de l’éducation nationale, qui est organisée sur quatre niveaux et dont les établissements sont distribués sur le territoire national en fonction des découpages administratifs. Il met sur le papier les bases d’un enseignement gratuit pour tous y compris les filles (écoles et programmes séparés) et précise qu’« on y apprendra les premiers éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ».

En 1794, le juriste Bertrand Barère de Vieuzac (1755-1841) précisera :

« Nous enseignerons le français aux populations qui parlent le bas-breton, l’allemand, l’italien ou le basque, afin de les mettre en état de comprendre les lois républicaines, et de les rattacher à la cause de la Révolution. »

Faute de temps, il n’est pas voté.

Dans son projet de loi, Talleyrand propose la création d’une école primaire dans chaque commune. L’Assemblée constituante venait de fixer l’organisation territoriale encore en place aujourd’hui. Le décret du 14 décembre 1789 venait de créer 44 000 municipalités (sur le territoire des anciennes « paroisses ») baptisées « communes » en 1793. La loi du 22 décembre 1789 créa les départements, le décret du 26 février 1790 en fixa le nombre à 83.

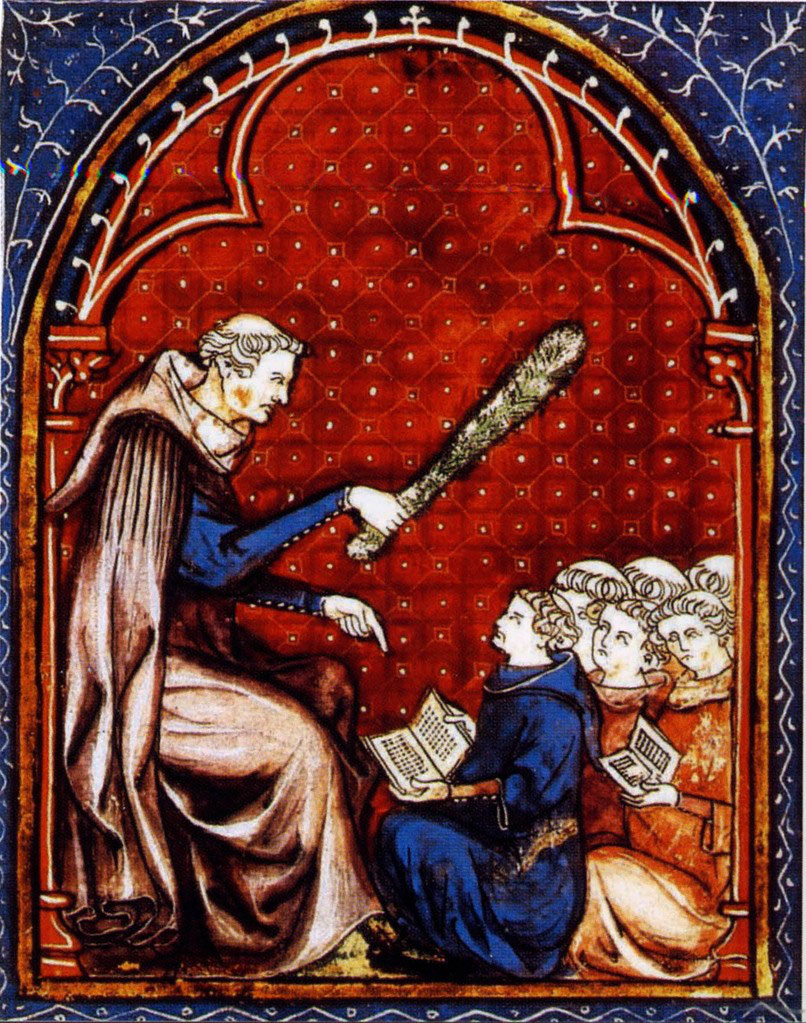

6. Le Comité d’Instruction publique (1791)

Un mois après le rapport de Talleyrand, le 14 octobre 1791, à l’Assemblée nationale législative, est créé un premier « Comité d’Instruction publique » dont Condorcet est élu président et l’avocat Emmanuel de Pastoret vice-président, les autres membres étant le futur général Lazare Carnot, le député Jean Debry, le mathématicien Louis Arbogast et l’homme politique Gilbert Romme.

Condorcet préside, en outre, l’une des trois sections, celle relative à l’organisation générale de l’Instruction publique. Le 5 mars 1792 il est nommé rapporteur du projet de décret sur l’organisation générale de l’instruction publique que le comité doit présenter à l’Assemblée.

Formé à 11 ans au collège des Jésuites de Reims, il est envoyé à 15 ans au collège de Navarre à Paris. De cette éducation-là, avant tout religieuse, il conservera toute sa vie des souvenirs douloureux et lui reprochera notamment ses brutalités et ses méthodes humiliantes. Son indignation le conduit à imaginer une approche totalement différente. Dans La Bibliothèque de l’homme public, il publie en 1791 « Cinq mémoires sur l’Instruction publique » constituant un véritable plan.

Ils seront la base du projet qu’il rédige à la Législative et seront approuvés par le comité d’instruction publique le 18 avril et présentés à l’Assemblée nationale les 20 et 21 avril 1792.

7. Condorcet et le parti américain

Hagiographe du physiocrate Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), tout en critiquant le sectarisme des « économistes », Condorcet adhère à certaines thèses physiocrates, notamment l’établissement de l’impôt sur le seul revenu agricole, considéré comme l’unique source de richesse de la nation, l’industrie étant considérée comme une catégorie « stérile » de l’économie nationale (voir mon article « La face cachée de la planète Marx »).

Pour les physiocrates, grands défenseurs de la rente terrienne qui les engraissait, l’ennemi à combattre était bien cet Etat centralisé, dirigiste et mercantile que Colbert, marchant dans les pas de Sully, avait commencé à mettre en place.

Ce qui n’empêche pas Condorcet, plus courageux que bien des gens de sa génération, de monter sur le devant de la scène pour soutenir ouvertement la Révolution américaine dans sa lutte contre les horreurs de l’Empire britannique : esclavage, peine de mort, droits de l’homme et de la femme.

Bien qu’ami de Voltaire, Condorcet écrit un éloge vibrant de Benjamin Franklin. Ami du pamphlétaire anglais influent Thomas Paine (1737-1809), il publie en 1786 « De l’influence de la Révolution d’Amérique sur l’Europe », dédié à La Fayette. Dans ce vibrant plaidoyer pour la démocratie et la liberté de la presse, Condorcet considère que l’Indépendance américaine pourrait servir de modèle à un nouveau monde politique.

Avec Paine et du Chastellet, Condorcet collabore de façon anonyme à une publication intermittente, Le Républicain, qui promeut les idées républicaines. À cette époque, il existe dans le monde seulement quelques états appelés républiques (les cantons suisses, Venise, les Provinces-Unies, notamment).

Par la suite, Condorcet se disputera violemment avec le deuxième président des Etats-Unis, John Adams, dont les encyclopédistes rejettent avec mépris le projet d’un parlement bicaméral.

Condorcet se lie également avec le président américain Thomas Jefferson qui promeut et fait publier les écrits de Condorcet en faveur du physiocrate Turgot pour les faire connaître en Amérique. Le 31 juillet 1788, Jefferson écrit à James Madison : « Je vous envoie aussi deux petits pamphlets du marquis de Condorcet, dans lesquels se trouve le jugement le plus judicieux que j’aie jamais vu sur les grandes questions qui agitent cette nation en ce moment ». Il s’agissait des « Lettres d’un Citoyen des États-Unis à un Français et des Sentiments d’un Républicain ».

Pendant son séjour à Paris, Jefferson fréquente le salon cosmopolite de Mme de Condorcet. Avant de retourner en Amérique, il reçoit ses amis les plus proches une dernière fois chez lui, à l’hôtel de Langeac : Condorcet, La Rochefoucauld, Lafayette et le gouverneur Morris.

Après le retour de Jefferson en Amérique, Condorcet continua son dialogue avec le secrétaire d’État américain de Washington. Le 3 mai 1791, il lui envoya une copie du rapport sur le choix d’une unité de mesure, présenté par Borda, Lagrange, Laplace, Monge et lui-même, à l’Académie des sciences le 19 mars, et soumis ensuite à l’Assemblée nationale le 26. Il s’agissait en effet d’un centre d’intérêt commun : le 4 juillet 1790, Jefferson avait présenté au Congrès américain son rapport sur les poids et les mesures, dont il avait envoyé un exemplaire à Condorcet. C’était la même foi dans le progrès qui encourageait les deux hommes à soutenir l’idée d’un système de mesure décimal et universel.

Dans une lettre, Jefferson informe Condorcet des travaux d’un mathématicien et astronome américain noir, Benjamin Banneker, auteur d’un almanach, dont il lui envoie un exemplaire. Dans les « Réflexions sur l’esclavage des nègres », bien que partisan convaincu de la liberté des noirs, Condorcet s’était exprimé en faveur d’une abolition graduelle de l’esclavage de la même manière que Jefferson dans ses « Notes on the State of Virginia ».

Jefferson oscilla dans ses positions, attribuant l’infériorité des Noirs tantôt à des causes naturelles, tantôt aux effets de l’esclavage, tandis que Condorcet – en accord avec Franklin – était convaincu depuis toujours de l’égalité naturelle de tous les hommes.

Dans les faits, celui qui fut le troisième président des Etats-Unis, posséda plus de 600 esclaves au cours de sa vie adulte. Il a libéré deux esclaves de son vivant, et cinq autres ont été libérés après sa mort, dont deux de ses enfants issus de sa relation avec son esclave Sally Hemings. Après sa mort, les autres esclaves ont été vendus pour rembourser les dettes de sa succession.

Jefferson s’oppose avec force aux « Fédéralistes » comme Alexander Hamilton qui promeuvent un Etat fédéral fort, le dirigisme économique à la Colbert et le mercantilisme. Condorcet va encourager Jefferson dans son projet de « démocratie agraire », la vision physiocratique des grands propriétaires terriens qui deviendra, jusqu’à l’arrivée de Lincoln et son conseiller Henry Carey, l’idéologie du Parti Républicain américain.

8. Le Plan Condorcet

Les progrès de la science et de la raison mèneront au bonheur des sociétés et des individus, estime Condorcet. Dans l’Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, il écrit :

« Nos espérances, sur l’état à venir de l’espèce humaine, peuvent se réduire à ces trois points importants : la destruction de l’inégalité entre les nations, les progrès de l’égalité dans un même peuple ; enfin, le perfectionnement réel de l’homme. »

Préférant « L’Instruction publique » à l’éducation nationale, il rêve d’une instruction totalement indépendante de l’État et libre de tout dogmatisme :

« La puissance publique ne peut même sur aucun objet, avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités ; elle ne doit imposer aucune croyance. » (Sur l’instruction publique, premier mémoire, 1791).

Esquissant des principes laïques, pour Condorcet, « les principes de la morale enseignée dans les écoles et dans les instituts seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. »

A l’Assemblée nationale, il est massivement applaudi lorsqu’il déclare que « dans ces écoles les vérités premières de la science sociale précéderont leurs applications. Ni la Constitution française ni même la Déclaration des droits ne seront présentées à aucune classe de citoyens, comme des tables descendues du ciel, qu’il faut adorer et croire. Leur enthousiasme ne sera point fondé sur les préjugés, sur les habitudes de l’enfance ; et on pourra leur dire : ‘Cette Déclaration des droits qui vous apprend à la fois ce que vous devez à la société et ce que vous êtes en droit d’exiger d’elle, cette Constitution que vous devez maintenir aux dépens de votre vie ne sont que le développement de ces principes simples, dictés par la nature et par la raison dont vous avez appris, dans vos premières années, à reconnaître l’éternelle vérité. Tant qu’il y aura des hommes qui n’obéiront pas à leur raison seule, qui recevront leurs opinions d’une opinion étrangère, en vain toutes les chaînes auront été brisées, en vain ces opinions de commande seraient d’utiles vérités ; le genre humain n’en resterait pas moins partagé en deux classes, celle des hommes qui raisonnent et celle des hommes qui croient, celle des maîtres et celle des esclaves.’»

Pour Condorcet, il s’agit d’assurer le développement des capacités de chacun et de tendre au perfectionnement de l’humanité. Son projet propose d’instituer cinq catégories d’établissements :

- les écoles primaires visant à la formation civique et pratique ;

- les écoles secondaires dans lesquelles sont surtout enseignées les mathématiques et les sciences ;

- les instituts, assurant dans chaque département la formation des maîtres d’écoles primaires et secondaires et, aux élèves, un enseignement général ;

- les lycées, lieu de formation des professeurs et de ceux qui « se destinent à des professions où l’on ne peut obtenir de grands succès que par une étude approfondie d’une ou plusieurs sciences. » ;

- la Société nationale des sciences et des arts ayant pour mission la direction des établissements scolaires, l’enrichissement du patrimoine culturel et la diffusion des découvertes.

Son plan se caractérise également par l’égalité des âges et des sexes devant l’instruction, l’universalité et la gratuité de l’enseignement élémentaire et la liberté d’ouverture des écoles. Enfin la religion ne doit relever que de la sphère privée.

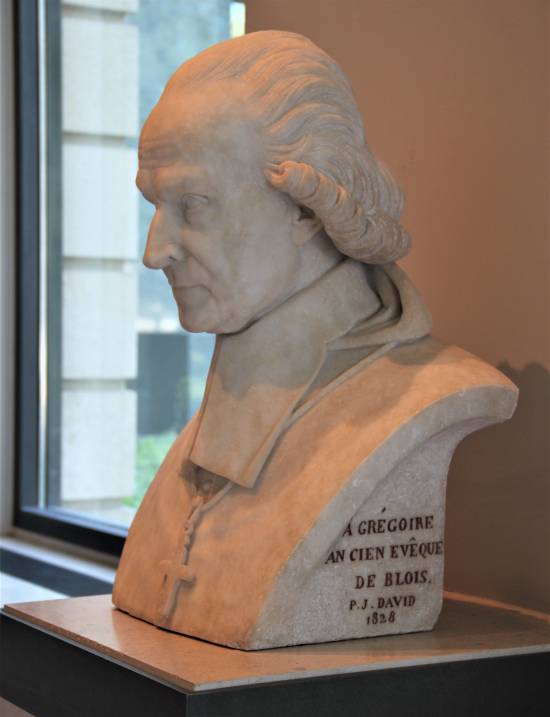

Le projet n’oublie nullement « le peuple », car des conférences hebdomadaires et mensuelles destinées aux adultes doivent permettre de « continuer l’instruction pendant toute la durée de la vie », une ambition que reprendront à leur compte l’abbé Grégoire (1750-1831) et Hippolyte Carnot.

Comme le relate Paul Carnot :

« L’Assemblée Constituante, dans sa courte existence, n’avait pu que transmettre le fameux rapport de Talleyrand à la Convention. Celle-ci, après les rapports, non moins fameux – de Condorcet et de Lakanal, après les discussions de son Comité d’Enseignement (presque aussi actif que le Comité de Salut public), avait proclamé des principes qui sont toujours les nôtres ceux de l’École primaire, obligatoire, gratuite et laïque. La Déclaration des Droits de l’Homme (art. XXII) proclamait, avec Robespierre ‘L’Instruction est le besoin de tous ; la société doit favoriser, de tout son pouvoir, les progrès de la raison publique et mettre l’Instruction à la portée de tous les citoyens’. »

Tous les partis, chose rare, étaient d’accord sur ces points. Les Girondins (Condorcet, Ducos) disaient, avec François Xavier Lanthenas (1754-1799), que:

« L’instruction est la première dette de l’État envers les citoyens. »

A propos de la gratuité, Georges Danton dira

« Nul n’est maître de ne pas donner l’instruction à ses enfants. Il n’y a pas de dépense réelle là où est le bon emploi pour l’intérêt public. Après le pain, l’instruction est le premier besoin du peuple.»

Mais le programme d’instruction publique menant à la perfectibilité de l’humanité, grâce à la raison, n’est pas une priorité, car le roi Louis XVI, sur proposition du général Dumouriez, vient de décider de se rendre à l’Assemblée nationale pour lui proposer de déclarer la guerre contre l’Autriche… A cela s’ajoute que l’argent pour l’éducation manque.

Condorcet doit interrompre la lecture de son projet. A la fin de l’après-midi de ce 20 avril 1792, l’Assemblée adopte la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, à l’unanimité moins sept voix. Le lendemain Condorcet termine la lecture de son projet. L’Assemblée décrète l’impression du rapport mais en diffère la discussion. C’est en vain que Romme, au nom du comité d’Instruction publique, demandera le 24 mai l’inscription à l’ordre du jour de la discussion du rapport. Le projet de Condorcet n’aura pas, tout comme le rapport de Talleyrand, le temps d’être débattu et ne sera pas adopté.

9. La bataille sous la Convention (1792-1795)

Les protagonistes de l’an I (sous la Convention) ne furent guère plus décisionnaires. Un nouveau Comité d’instruction publique est constitué. L’abbé Grégoire, abolitionniste et ami intime de Lazare Carnot et plus tard de son fils Hippolyte, et Joseph Lakanal (1762-1845) en font partie.

Le 12 décembre 1792, Marie-Joseph de Chénier (1764-1811) lit les propositions de Lanthénas qui reprend les idées de Talleyrand et Condorcet. Les discussions sont stériles et le projet est balayé par Marat. Ce dernier s’exclame ce jour-là :

« Quelque brillants, dit il, que soient les discours que l’on nous débite ici sur cette matière, ils doivent céder place à des intérêts plus urgents. Vous ressemblez à un général qui s’amuserait à planter et déplanter des arbres pour nourrir de leurs fruits des soldats qui mouraient de faim. Je demande que l’assemblée ordonne l’impression de ces discours, pour s’occuper d’objets plus importants. »

L’année d’après, Robespierre opte pour un plan d’éducation nationale imaginé par Lepeltier de Saint-Fargeau (1760-1793).

Selon ce plan, présenté par Robespierre en personne, le 13 juillet 1793, l’instruction sans une bonne dose d’idéologie républicaine ne saurait suffire à la régénération de l’espèce humaine. C’est donc l’État qui doit se charger d’inculquer une morale républicaine, en prenant en charge l’éducation en commun des enfants entre 5 et 12 ans.

Le 21 Janvier 1793, le Roi est décapité. Alors que pour Carnot, il s’agit de ne plus jamais permettre le retour de la lignée des Bourbons, Condorcet, adversaire par principe à la peine de mort, s’y oppose. Les débats sur l’instruction publique sont ajournés. Ce n’est qu’en fin d’année qu’une législation de compromis sur l’organisation des écoles primaires voit le jour ; elle rend l’instruction obligatoire et gratuite pour tous les enfants de six à huit ans et fixe la liberté d’ouvrir des écoles. Le décret du 19 décembre 1793 précise que les études primaires forment le premier degré de l’instruction : on y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens et les personnes chargées de l’enseignement dans ces écoles s’appelleront désormais « instituteurs ». Ce décret ne sera que partiellement appliqué.

1794 vit rédiger une profusion de textes législatifs sur le sujet :

- le décret du 27 janvier 1794 impose enfin l’instruction en langue française.

- Le 21 octobre 1794 une autre décision organise la distribution des premières écoles dans les communes.

- Le 30 octobre est créée, pour former des enseignants, la première « école normale » sur l’impulsion de Dominique Joseph Garat, de Joseph Lakanal et du Comité d’instruction publique. La loi précise qu’« Il sera établi à Paris une École normale, où seront appelés, de toutes les parties de la République, des citoyens déjà instruits dans les sciences utiles, pour apprendre, sous les professeurs les plus habiles dans tous les genres, l’art d’enseigner ». L’école, prévue pour près de 1 500 élèves, s’installe dans un amphithéâtre du Muséum national d’histoire naturelle, trop petit pour accueillir toute la promotion. Rapidement fermée, elle réunit néanmoins des professeurs brillants, tels que les scientifiques Monge, Vandermonde, Daubenton et Berthollet.

- Le 17 novembre, Lakanal fait adopter une loi rendant l’instruction gratuite, la République assurant un traitement et un logement aux instituteurs et autorisant la création d’écoles privées.

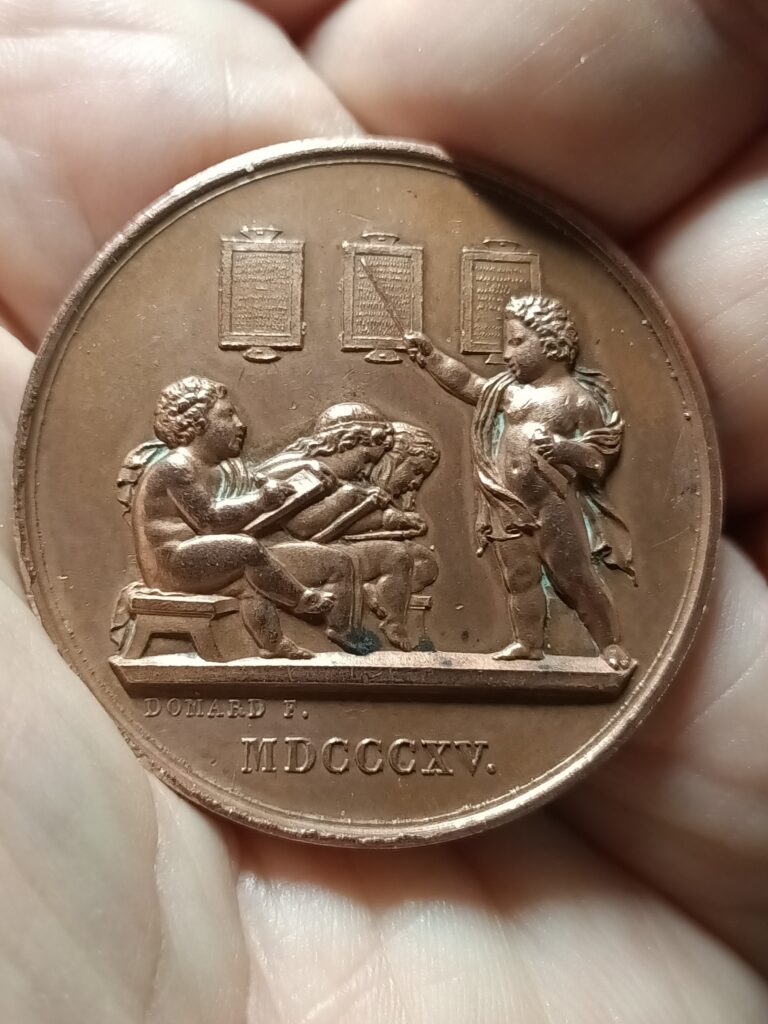

Également en 1794, Jacques-Élie Lamblardie, Gaspard Monge et Lazare Carnot, pères fondateurs de l’institution, se voient confier la mission d’organiser une « Ecole centrale des travaux publics », renommée « École polytechnique » en 1795 par Claude Prieur de la Côte d’Or, pour pallier la pénurie d’ingénieurs dans la France d’après la Révolution.

Malheureusement, sur le plan d’une scolarisation universelle, le bilan de 1795 est désastreux : aucun des décrets de 1794 n’a été appliqué!

Pire encore, le 25 octobre 1795, une nouvelle loi élaborée par Pierre Daunou marque même un recul : faute de budget, l’instruction n’est plus gratuite, les instituteurs doivent être salariés par les élèves (et leurs riches parents) et le programme scolaire devient indigent. Cette loi est restée en vigueur jusqu’aux textes napoléoniens sur l’enseignement secondaire et supérieur en 1802. Si elle prévoit l’abandon de l’obligation scolaire et de la gratuité, cette loi préconise la création d’une école primaire par canton et « d’école centrales » secondaires dans chaque département.

Les nouvelles autorités fixent aux communes des délais pour l’organisation des écoles. Elles mandatent des envoyés spéciaux pour voir si les communes prennent les mesures nécessaires pour rechercher et installer un instituteur.

Dans les villes, l’administration parvient à recueillir un certain nombre de candidats instituteurs, mais à la campagne, bien souvent la liste demeure vierge. Les administrations locales, en plus du problème de recrutements, se heurtent au problème du local, du mobilier, du chauffage de l’école et des ouvrages à utiliser. Les instituteurs en exercice se plaignent de la pénurie d’élèves car l’école républicaine suscite de la méfiance. Quand l’instituteur se risque à remplacer le catéchisme et les Évangiles par la Constitution et les Droits de l’Homme, les parents, incités en cela par des prêtres réfractaires, préfèrent garder leurs enfants chez eux. Le Comité d’instruction publique est submergé de questions, accablé de suggestions et de demandes.

Le 17 novembre 1795, Lakanal fait adopter par la Convention une nouvelle loi. L’instruction reste gratuite mais non obligatoire. Elle assure un traitement fixe et une retraite aux instituteurs et institutrices et leur fournit un local et un logement. Elle autorise tout citoyen à fonder des écoles particulières (privées).

10. Lazare Carnot sous les Cent-Jours (mars-juin 1815)

Le 9 novembre 1799, Bonaparte fomente un coup d’État et établit le régime du Consulat. Premier Consul, il signe avec le pape Pie VII le Concordat le 16 juillet 1801 qui abolit la loi de 1795 séparant l’Église de l’État.

Saisissant l’occasion du moment, et avant tout cherchant à répondre aux besoins immédiats, le ministre de l’Intérieur, le chimiste et industriel républicain Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) soumet alors à Bonaparte un projet d’organisation de l’enseignement secondaire, confié, en particulier aux Oratoriens de Tournon. En 1800 il présente son « Rapport et projet de loi sur l’instruction publique. »

Rappelé par le Premier consul, Lazare Carnot reçoit le portefeuille de la Guerre qu’il conservera jusqu’à la conclusion de la paix d’Amiens en 1802, après les batailles de Marengo et d’Hohenlinden.

Révolutionnaire de la première heure, mais aussi modéré et républicain, il vote contre le Consulat à vie, puis est le seul Tribun à voter contre l’Empire le 1er mai 1804. Dès lors, privé de toute influence politique, il se recentre sur l’Académie des sciences. En 1814, la défense d’Anvers, ville dont il sera maire, lui est confiée : il s’y maintient longtemps et ne consent à remettre la place que sur l’ordre de Louis XVIII.

Mais quelques mois plus tard, l’Empereur revient au pouvoir pour les Cent-Jours, du 20 mars au 7 juillet 1815 (3 mois et 17 jours). C’est à ce moment que Lazare Carnot, menacé d’arrestation au point de se cacher rue du Parc-Royal, est nommé ministre de l’Intérieur le 22 mars 1815. Et comme ce ministère comporte dans ses attributions l’Instruction publique, il peut alors lancer le projet éducatif qui lui tient à cœur.

Trois jours après son installation au ministère, Lazare Carnot commande une étude sur l’enseignement.

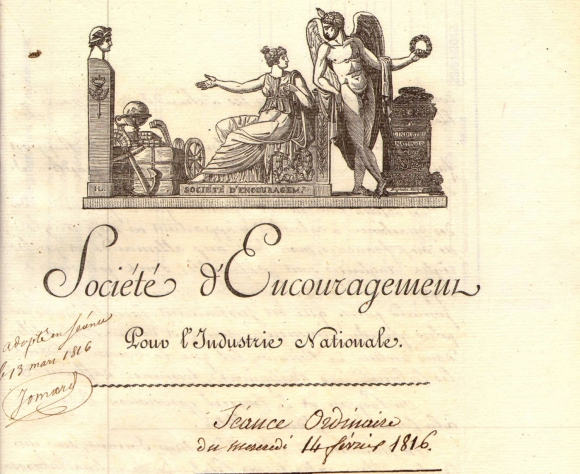

Elle s’inspire des travaux de la « Société d’encouragement pour l’industrie nationale », fondée par Chaptal et dirigée par le philanthrope Joseph Marie de Gérando, lui aussi éduqué par les Oratoriens à Lyon et, avec Laborde, Lasteyrie et Jomard, partisan de la nouvelle méthode d’enseignement mutuel. (voir notre article sur ce site).

Carnot impulsera également la fondation de « Société pour l’instruction élémentaire (SIE) » afin de promouvoir ce type d’éducation.

Pour Carnot et Grégoire, l’éducation et l’instruction doivent « élever à la dignité d’Homme tous les individus de l’espèce humaine », éduquer autant que moraliser, et répandre l’amour entre les hommes.

Pendant les Cent-Jours, Carnot a juste eu le temps de préparer, en avril 1815, un « plan d’ensemble pour l’éducation populaire » suivi d’un décret et de la création d’une Commission spéciale pour l’enseignement élémentaire chargée de tracer des perspectives en la matière en s’inspirant des modèles anglais et hollandais.

Familiarisé avec les « brigades » inventées par Gaspard Monge à l’école du Génie de Mézières et ensuite à Polytechnique, où les meilleurs élèves encadrent les autres, Carnot est plus que favorable au système de l’enseignement mutuel dans les écoles populaires. Répandu en Angleterre et en Suisse, Carnot va l’établir en France.

Convaincu de l’importance de la musique, il souhaite l’enseignement de celle-ci aux élèves. Dans cette intention, il rencontre plusieurs fois Alexandre-Étienne Choron (1771-1834), lui aussi passé par les Oratoriens, qui réunit un certain nombre d’enfants et leur fit exécuter en sa présence plusieurs morceaux appris en fort peu de leçons. Par ailleurs, Carnot connaissait le pédagogue Louis Bocquillon, dit Wilhem (1781-1832) depuis dix ans. Il entrevit aussi la possibilité d’introduire, par lui, le chant dans les écoles, et tous deux visitèrent ensemble celle de la rue Jean-de-Beauvais, ouverte à Paris à trois cents enfants. De son côté, Wilhem créa le mouvement musical de masse des « orphéons ».

11. Hippolyte Carnot reprend le flambeau de son père Lazare

Lazare, un esprit scientifique de haut vol, a des idées bien arrêtées sur l’éducation qui forgeront la personnalité de ses fils, notamment celle d’Hippolyte, le futur ministre de l’Instruction publique de la seconde République. Pour les deux Carnot,

« toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l’amélioration sous le rapport physique, intellectuel et moral de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. »

Plus que des « têtes bien pleines », il aspirait à faire de ses fils des « têtes bien faites », et de « nous faire connaître la saveur des bonnes choses plutôt que nous rendre infaillibles sur le sens des mots », selon les mots de son cadet. Pour Lazare, il s’agit de mettre à l’épreuve en famille les principes éducatifs qu’il prône pour la nation.

Bien que peu féru de langues mortes et plus attiré par les langues vivantes, Lazare initie ses enfants au latin, redevenu langue obligatoire dans les lycées impériaux créés en mai 1802. Pour le reste, si la riche bibliothèque paternelle permet à Sadi Carnot et à son frère Hippolyte de se familiariser avec les classiques indispensables à la culture humaniste qui fonde l’enseignement secondaire, elle les initie à d’autres penseurs plus contemporains et novateurs.

Parmi eux, Hippolyte s’intéresse à ceux qui se penchent sur les questions éducatives comme Rousseau, mais aussi à des philosophes plus originaux comme Saint-Simon dont son père disait :

« Voilà un homme que l’on traite d’extravagant, or il a dit plus de choses sensées dans toute sa vie que les sages qui le raillent […]. Mais c’est un esprit très original, très hardi dont les idées méritent de fixer l’attention des philosophes et des hommes d’État. »

Évoquant son père, Hippolyte dira plus tard :

« Les leçons que nous recevions avaient toutes pour objet de nous rendre, comme le maître qui les donnait, vertueux sans effort, sages sans système. »

Lazare Carnot fait entrer Hippolyte à l’institution polytechnique, 8 avenue de Neuilly. D’après Dalisson,

« le jeune Carnot y reçoit une éducation spartiate où, si la discipline n’exclut pas les châtiments corporels sous la férule ‘d’Inspecteurs généraux’, la pédagogie est novatrice. Les élèves sont répartis dans des classes selon leur âge et l’enseignement allie éducation intellectuelle et physique à travers des programmes qui complètent l’éducation paternelle. Hippolyte se perfectionne ainsi en lecture, en langues, anciennes et vivantes, en littérature, en mathématiques, en physique et géométrie, goûte à la chronologie, à l’histoire, au dessin, à la musique, à l’escrime et à la danse, se révélant en tout point un excellent élève ».

12. Exil de Lazare Carnot (1816)

Après la seconde abdication de Napoléon, Lazare Carnot fait partie du gouvernement provisoire. Exilé au moment de la Restauration, il est banni comme régicide en 1816 et se retire à Varsovie, puis à Magdebourg, où il consacrera le reste de ses jours à l’étude et surtout à l’éducation de ses enfants.

Dalisson : « quand il ne va pas en cours, il (Hippolyte) sert de secrétaire à son père qui continue son éducation ». A Magdebourg, « l’une des consolations de Carnot était de compléter l’éducation de son jeune fils, dont il dirigeait plus spécialement les études vers les questions historiques et l’économie sociale ». C’est donc en Prusse qu’Hippolyte trouve sa voie, abandonne les sciences « dures » pour se consacrer à la philosophie en général et à la philosophie politique et sociale en particulier. Là-bas, l’éducation a un statut privilégié depuis que Frédéric II a rendu l’enseignement primaire obligatoire en 1763, envisagé une forme de gratuité (pour les familles pauvres) et créé des gymnases pour le Secondaire. De quoi inciter Carnot père et fils à imaginer comment la France peut rattraper son retard.

Mieux encore, comme le précise Dalisson :

« la Prusse reste un royaume qui, comme la France quelques années plus tôt, a procédé à une levée en masse en 1813 pour chasser l’envahisseur. Le lien entre instruction populaire et sentiment national, entre éducation et économie, entre libéralisme et éducation nationale s’impose et rejoint les idéaux éducatifs de la famille Carnot. C’est pourquoi, à la demande du gouvernement, Lazare bâtit un projet éducatif en créant une ‘école professionnelle’ dans ce lointain pays d’accueil. Aidé d’Hippolyte il met sur pied un système complet d’enseignement pour l’agriculture et l’industrie. Si nous n’avons pas trace du texte, il influença sans doute le jeune homme pour ses années parisiennes et libérales autant que pour son futur ministère ».

13. Hippolyte avec l’abbé Grégoire

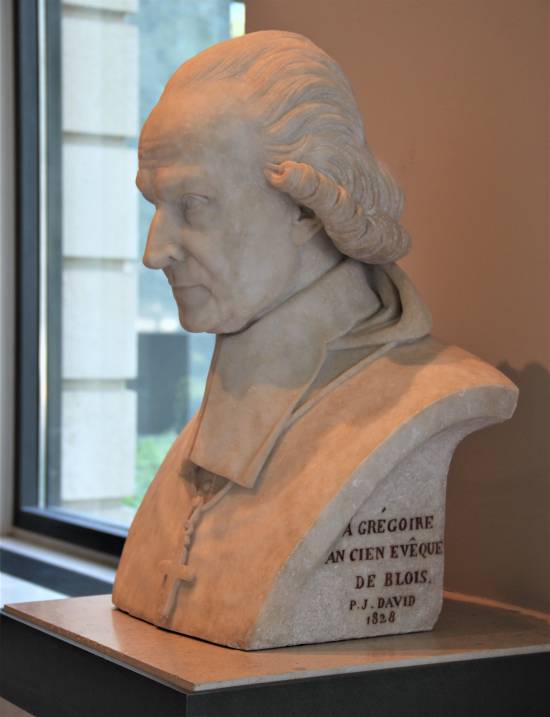

De retour en France, Hippolyte se met en rapport avec les anciens amis de son père, notamment l’abbé Grégoire. Figure emblématique de la lutte pour l’émancipation des juifs et des noirs, cet « évêque révolutionnaire » réclame l’abolition totale des privilèges et prône le suffrage universel masculin.

Sur le principe, Hippolyte approuve. Cependant, dans la pratique, après avoir constaté l’engouement du peuple pour les exécutions publiques, il découvre avec quelle facilité on peut mener, voire manipuler une foule en jouant sur l’irrationnel, sur la passion et les pulsions, toutes choses qui rendent délicat l’usage du suffrage universel et peuvent mener à la dictature. Il en conclut que l’instruction populaire doit éclairer le peuple pour le faire revenir à des sentiments plus fraternels et raisonnables.

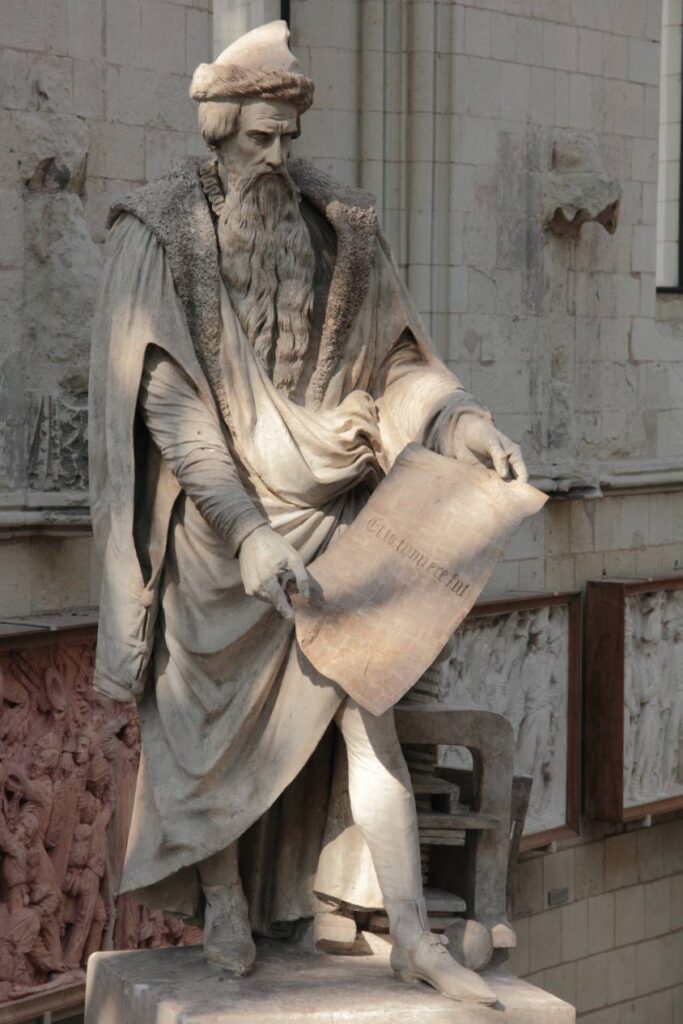

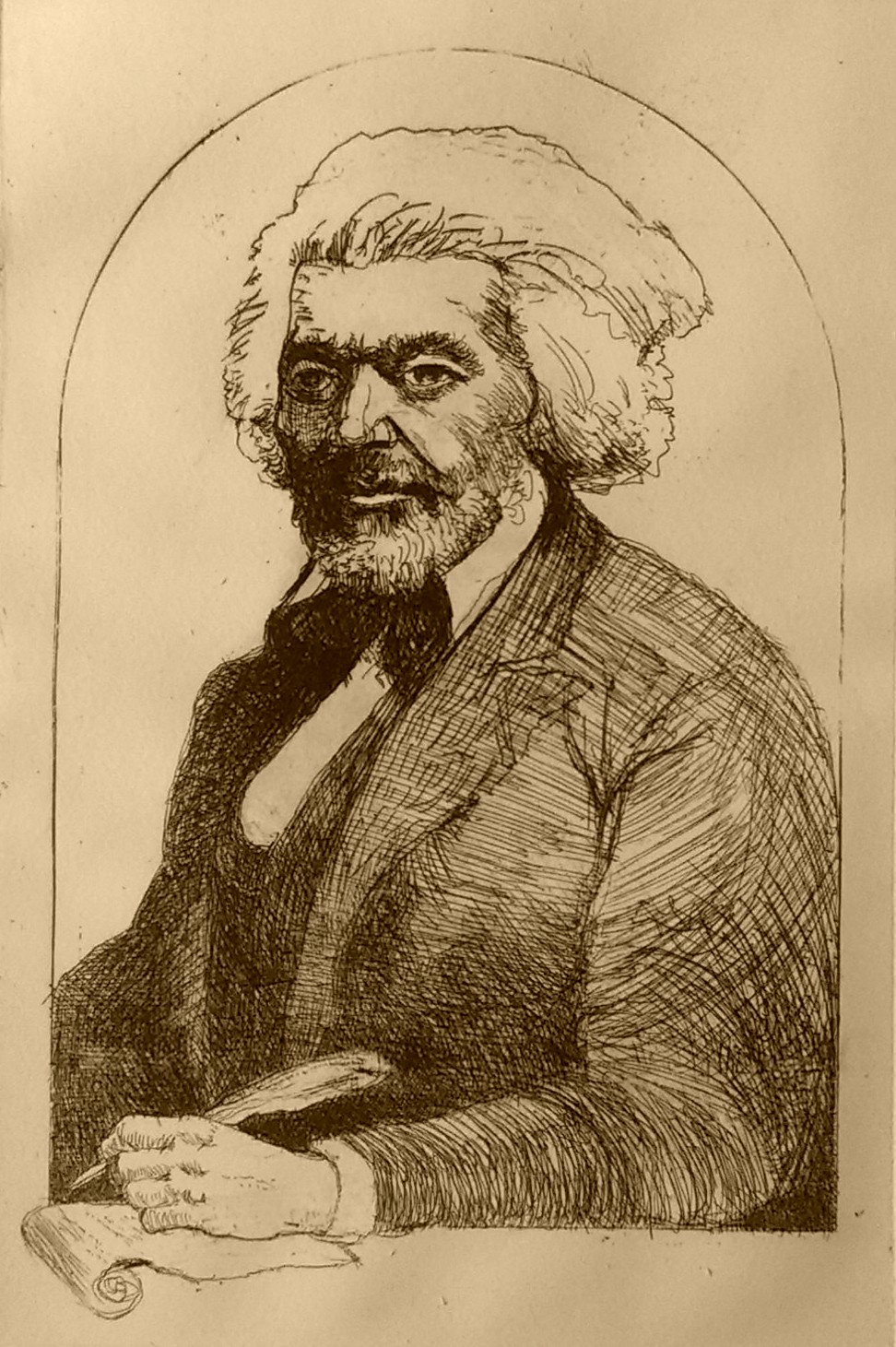

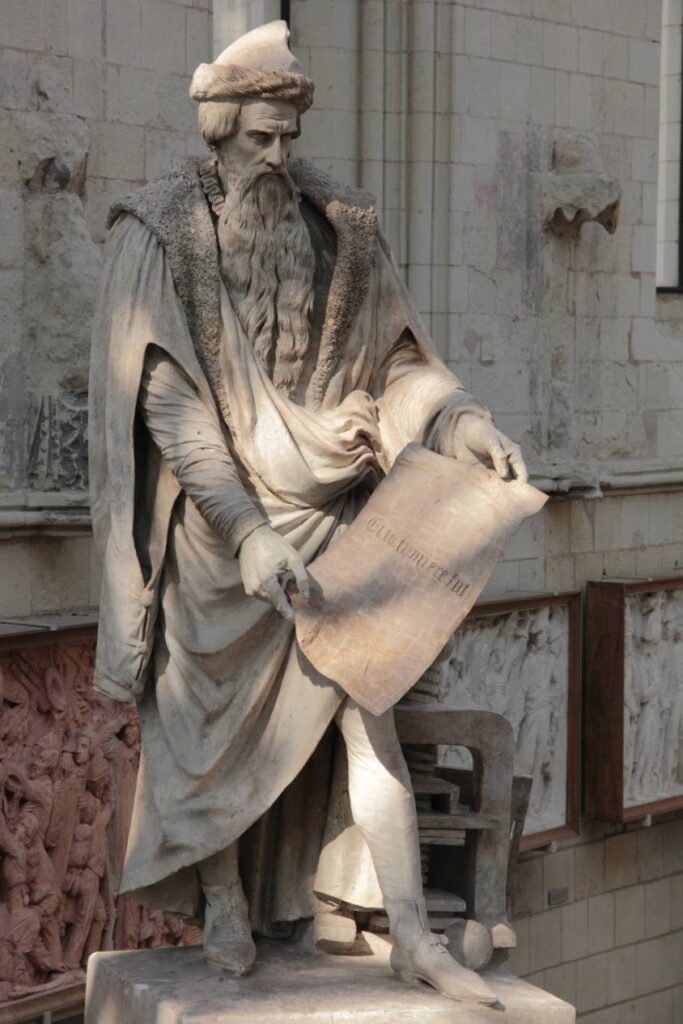

Pour l’abbé Grégoire, comme pour Carnot père et fils, l’esclavage doit être aboli, les nations doivent s’affranchir des Empires en recouvrant leur souveraineté et l’éducation doit affranchir les citoyens de l’ignorance, un ensemble de sujets merveilleusement réunis dans l’iconographie des bas-reliefs du socle de la statue de Gutenberg à Strasbourg, monument commémoratif réalisé par un ami aussi bien de l’abbé Grégoire que d’Hippolyte Carnot, et plus tard de Victor Hugo : le sculpteur David d’Angers.

Membre du Comité d’instruction publique, Grégoire réclame, comme le faisaient déjà avant lui les Oratoriens, la généralisation de la langue française et devient le rapporteur de la suppression des anciennes académies et de la création de l’Institut.

L’ouverture de toute une série ‘d’écoles spéciales’, tels l’Ecole polytechnique (1794) et l’Institut des langues orientales (1795), l’établissement du Musée du Louvre (1793), l’avant-projet de l’implantation d’une Bibliothèque nationale (1790), la création du Bureau des Longitudes (1795), le lancement des nouvelles unités de poids et mesures, système métrique et décimal, l’extension des écoles élémentaires à toutes les communes et l’un des fleurons de cette politique : la fondation du Conservatoire national des arts et métiers (1794) durent l’essentiel de leur mise en œuvre à l’énergie débordante de l’abbé Grégoire.

Il s’agit de transmettre des savoirs techniques à deux types de publics. D’un côté, des « grandes » écoles, tournées vers les nouvelles élites du pays, mettent en place un enseignement de haut niveau pour former savants et ingénieurs (École polytechnique, Ponts et chaussées, etc.) ou les futurs professeurs du nouveau système d’instruction publique avec l’École normale (1794) ; de l’autre, des écoles destinées à l’encadrement intermédiaire dans les manufactures, de bons ouvriers et chefs d’ateliers : c’est le cas des écoles d’arts et métiers, héritières de l’école professionnelle imaginée en 1780 à Liancourt (60) par le duc de la Rochefoucauld.

Sont également instaurées plusieurs grandes institutions qui existent encore aujourd’hui, parmi lesquelles, hors celles déjà nommées, le Muséum d’histoire naturelle (1793) au Jardin royal des plantes médicinales (1793) ou le musée des Monuments français (1795).

L’abbé Grégoire fait entrer le jeune Hippolyte dans la loge maçonnique dont il fait partie, Les Philadelphes. Inspiré par le combat de Grégoire, dont il sera l’exécuteur testamentaire et sur lequel il publiera une œuvre vers la fin de sa vie, Hippolyte, à peine âgé de 23 ans, publie « Gunima, nouvelle africaine du XVIIIe siècle » (1824) un conte philosophique relatant l’éducation morale du jeune Benjamin qui confronte ses préjugés et l’injustice du régime esclavagiste et de servitude des peuples dits hottentots du Cap aux principes des Lumières.

Étonnamment moderne, l’histoire relève le défi de la fraternité au moment où la France répondait aux revendications de reconnaissance d’Haïti.

Fidèle à la philosophie de l’abbé Grégoire, il proteste contre l’expulsion des juifs de Dresde où ils sont interdits de séjour. Indigné, il tente d’alerter l’opinion : depuis 1789 les juifs sont des citoyens français comme les autres. Il réaffirme sa foi dans la liberté des cultes qui a permis l’émancipation des juifs et s’écrie :

« Si l’on appelle juif celui que, dès le sein de sa mère, la société condamne au plus vil esclavage, qui végète sans droit dans sa patrie et sert de plastron aux insultes de la populace, à qui ses actions ne méritent rien (…) et que poursuivent sans relâche la honte et le mépris, alors je suis un juif et le serai toujours ».

14. Comme Friedrich Schiller, patriote et citoyen du monde

Extrait du livre de Dalisson :

« La position de Carnot est résumée lors d’une fête en hommage à la Révolution française, le 19 mars 1838, à Paris. Il porte un toast au nom de ‘la sainte égalité, de la solidarité entre tous les peuples et toutes les races d’hommes dans un esprit de fraternité’ à ‘l’abolition de l’esclavage, à la cessation de cet affreux scandale de l’humanité’.

« De ce jour, il collabore régulièrement avec Victor Schoelcher, journaliste, franc-maçon, proche des saint-simoniens et membre des mêmes sociétés que lui et qu’il retrouvera trois ans plus tard au gouvernement de la République, puis en exil. Schoelcher a été confronté à l’esclavage à Cuba dès 1828 et pense aussi que leur émancipation doit être progressive, avant de changer d’avis et de devenir partisan de l’abolition immédiate.

« La liberté doit aussi s’appliquer aux peuples et donc aux nations, car ‘le principe de toute souveraineté réside dans la nation’. Fils de 1789 éduqué pendant les luttes d’émancipations nationales, étudiant pétri de romantisme, passionné par les révoltes des années quinze et trente avant d’être happé par le ‘Printemps des peuples’, Carnot place sa confiance dans la liberté des nations : ‘Le salut viendra des peuples s’unissant pour venir à bout de l’ennemi commun, le despotisme.’ Si les nations et les peuples libérés arrivent à s’entendre et à s’unir, elles bâtiront même ‘l’Europe unie’.

« Il soutiendra tout au long du siècle tous les combats nationaux, et donc les unités nationales, contre les empires qui oppriment les minorités. Car la nationalité, ‘c’est le droit de l’homme proclamé en 1789, le droit de se grouper selon ses affinités de caractère, de tradition, de race, de langue, c’est au fond la LIBERTÉ même’. Il est donc acquis, y compris après la guerre de 1870, à une sorte de « ‘droit des peuples à disposer d’eux-mêmes’ dans une Europe fondée sur la liberté des peuples.

« Dans ses écrits sur la politique extérieure revient régulièrement la maxime de Friedrich Schiller : ‘L’homme est créé libre, il est libre, fut-il né dans des chaînes. (…) Devant l’homme libre, ne tremblez pas.’ Cette liberté des peuples et des nations doit même s’appuyer, horresco referens, sur la nécessaire réconciliation entre la France et l’Allemagne, deux peuples voisins que les vicissitudes de l’histoire ont séparés, mais qui sont « deux amis que de longues querelles ont divisés et qui ont besoin de s’expliquer’ ».

14. La Révolution de juillet 1830

La Révolution de 1830, dite aussi révolution de Juillet ou encore « Trois Glorieuses », se déroule à Paris du 27 au 29 juillet 1830.

Une partie des Parisiens se soulève contre la politique très réactionnaire du gouvernement du roi Charles X. Immédiatement se pose la question : « que mettre à la place du roi ? » Beaucoup comptaient restaurer la République.

Le 30 juillet les députés et les journalistes favorables au duc d’Orléans font placarder des affiches qui rappellent le passé « patriote » du duc, un ancien de Valmy qui se réclame des idées de George Washington, et de son engagement pour l’avenir : il sera « un roi-citoyen ». Sans condition les représentants du peuple (95 députés présents à Paris) proposent que le duc d’Orléans soit nommé Lieutenant-Général du royaume. Le 31 juillet ce dernier accepte le poste et se rend à l’Hôtel de Ville de Paris, le quartier général des républicains.

Là, devant la foule réunie, il reçoit l’accolade de La Fayette, tous les deux enroulés dans le drapeau tricolore. Lafayette estime qu’une transition graduelle vers une République passe forcément par une Monarchie constitutionnelle. Le 9 août, les députés modifient la Charte de 1814 qui devient « la charte » constitutionnelle de 1830 et le duc d’Orléans est proclamé « roi des Français » sous le nom de Louis-Philippe Ier.

Hippolyte Carnot, toujours dans la modération, croit fermement à la « démocratie représentative » et est élu trois fois député sous la Monarchie de 1830. Tribun de l’opposition au régime, il prépare la suite.

15. Ministre de l’Instruction publique sous la IIe République

Après une première tentative de rétablir des valeurs républicaines, neutralisée par le « coup d’Etat » de Louis-Philippe en 1830, les soulèvements de 1847-48 se terminent en février 1848 par la constitution, à l’Hôtel de Ville de Paris, du « Gouvernement provisoire » dirigé par plusieurs amis d’Hippolyte Carnot, instaurant la IIe République.

Les premières mesures du gouvernement provisoire se veulent en rupture avec la période précédente.

- La peine de mort est abolie dans le domaine politique.

- Les châtiments corporels sont supprimés le 12 mars et la contrainte par corps (prison pour dette) le 19 mars.

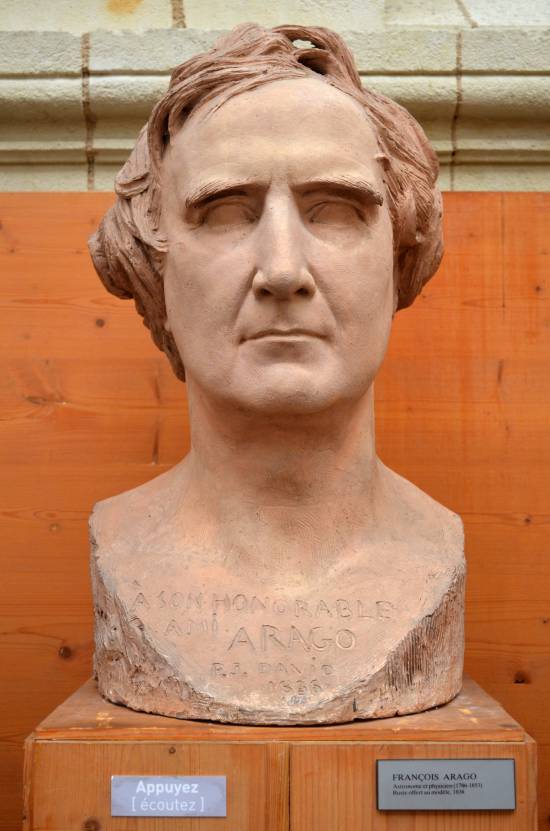

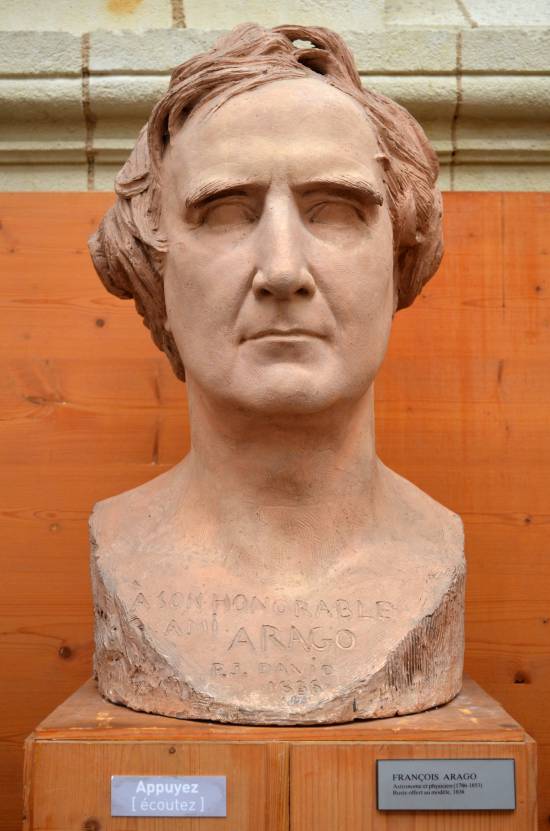

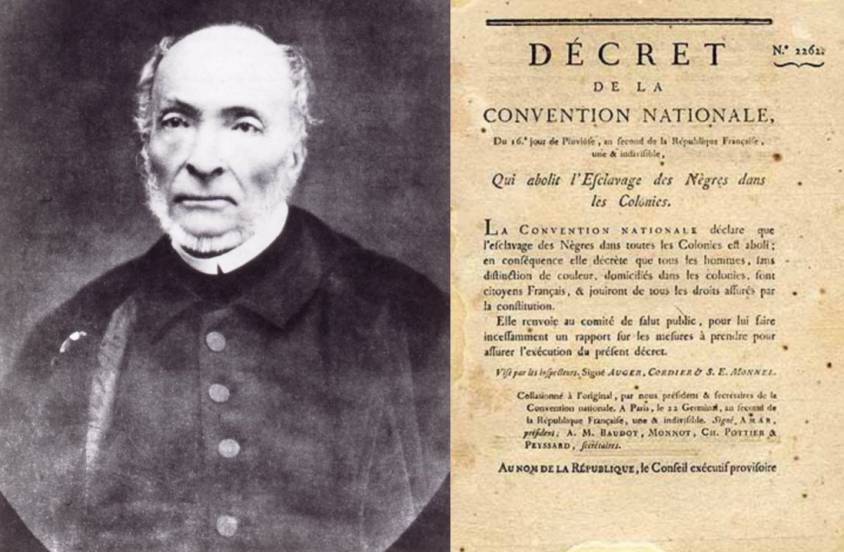

- Le 4 mars une commission est mise en place pour résoudre le problème de l’esclavage dans les colonies françaises. Sous l’égide du ministre des Colonies, l’astronome républicain François Arago (1786-1853), ami intime d’Alexandre de Humboldt, et dont le secrétaire d’Etat s’appelle Victor Schoelcher, les travaux de cette commission permettent l’abolition de l’esclavage le 27 avril.

Dans le domaine politique, les changements sont importants.

- La liberté de la presse et celle de réunion sont proclamées le 4 mars.

- Le 5 mars le gouvernement institue le suffrage universel masculin, en remplacement du suffrage censitaire en vigueur depuis 1815. D’un coup le corps électoral passe de 250 000 à 9 millions d’électeurs… Cette mesure démocratique fait du monde rural, qui regroupe les trois quarts des habitants, le maître de la vie politique, et ce, pour de nombreuses décennies.

- Des élections destinées à désigner les membres d’une assemblée constituante sont prévues pour le 9 avril. La Garde nationale que dirige Lafayette, jusque-là réservée aux notables, aux boutiquiers, est ouverte à tous les citoyens.

Le gouvernement provisoire proposa de nommer Hippolyte Carnot comme ministre de l’Intérieur ; il refusa, mais accepta celui de l’Instruction publique (que Victor Hugo venait de refuser), auquel on joignit les cultes, qui jusqu’alors avaient relevé du ministère de la Justice.

Si Carnot souhaite que les cultes soient réunis à l’instruction publique, c’est que non seulement il n’avait aucun sentiment d’hostilité à l’égard de l’Eglise, mais il croyait voir dans une étroite alliance de la République et du clergé la meilleure garantie du progrès.

« J’ai moi-même, a-t-il écrit, le sentiment religieux trop profondément gravé au cœur pour ne pas être et pour ne pas vouloir que l’on soit autour de moi plein de déférence à l’égard des ministres de toutes les religions. »

Et encore : « Mes efforts constants ont eu pour but de rattacher le clergé inférieur à la République. Le ministre de la religion et le maître d’école sont à mes yeux les colonnes sur lesquelles doit s’appuyer l’édifice républicain. »

16. Les réformes d’Hippolyte Carnot

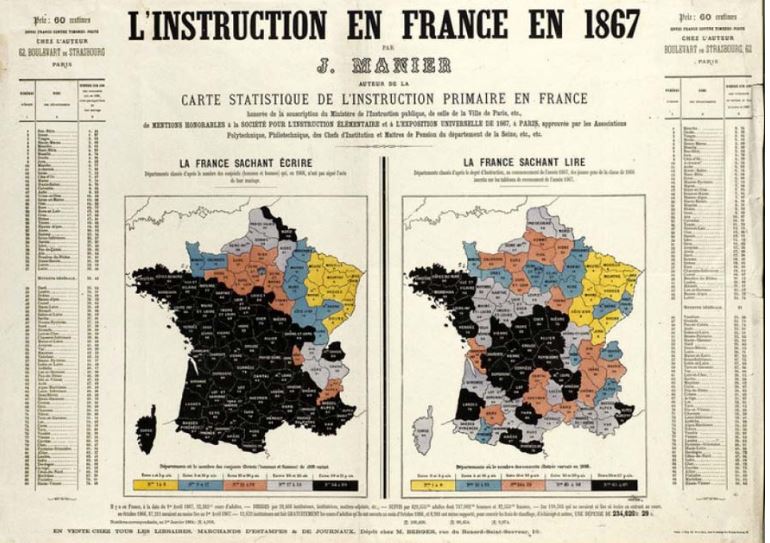

En s’appuyant sur le degré d’instruction des Français à l’âge du mariage, cette carte met en

évidence une grande disparité entre les régions. Ainsi, le taux d’alphabétisation des

habitants du nord et de l’est est-il nettement supérieur à celui des habitants du sud et de

l’ouest. La France alphabétisée est celle des grandes villes, des campagnes riches et des

populations denses.

Pendant son ministère très court, muni d’une vision d’ensemble longuement mûrie et préparée d’avance, il annoncera, parfois plusieurs fois par semaine, des réformes républicaines de tous les grands chantiers de l’éducation, de la première enfance jusqu’aux adultes en passant par la formation des enseignants, des grands commis de l’État et de l’ensemble des citoyens. En déclarant dans ses notes préparatoires qu’il « importe que les divers degrés du système d’enseignement s’intègrent les uns dans les autres, conduisant directement de l’un à l’autre ».

A. Ecoles maternelles

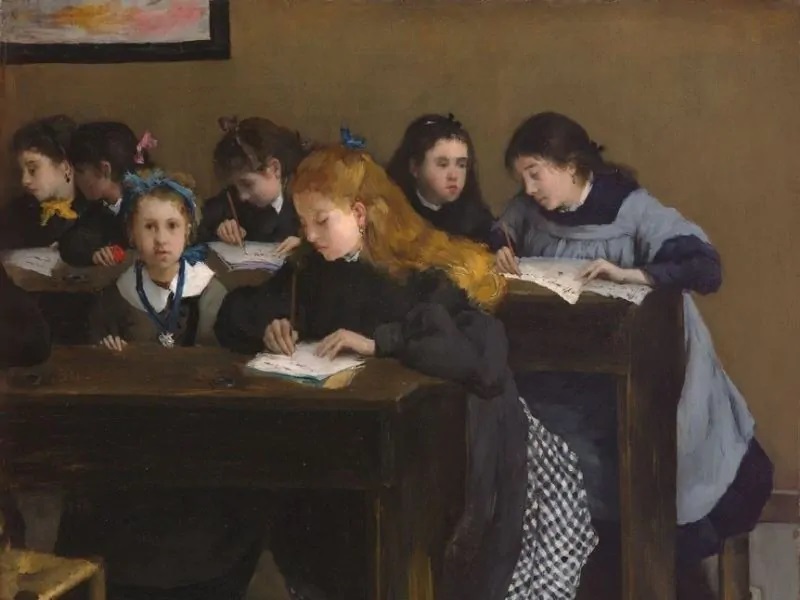

Pour Carnot, les « salles d’asile » ne sont guère que des établissements charitables dirigées par les religieuses. On y fait peu pour l’éducation de la première enfance. Leur nom qui rappelle des idées de misère et d’aumône est remplacé le 28 avril par celui « d’école maternelle ».

« L’enfant doit y trouver l’éducation qu’il ne peut recevoir de sa mère, c’est-à-dire les soins du corps, le langage du sentiment, et ces petits exercices destinés, non pas encore à meubler l’intelligence, mais seulement à l’entrouvrir ».

Dans l’esprit de Jean Reynaud (1806-1863) (sous-secrétaire d’État à l’Instruction publique) et de Carnot, la salle d’asile n’est ni une école d’instruction, ni un lieu de refuge pour des enfants privés de leurs parents. A Paris est créée simultanément une « Ecole maternelle normale », recevant des élèves âgés de vingt à quarante ans.

B. Ecole primaire

Dès le 27 février, dans une circulaire aux recteurs, Carnot marquait l’intention d’améliorer la condition du personnel enseignant primaire :

« La condition des instituteurs primaires est un des objets principaux de ma sollicitude… C’est à eux que sont confiées les bases de l’éducation nationale. Il n’importe pas seulement d’élever leur condition par une juste augmentation de leurs appointements ; il faut que la dignité de leur fonction soit rehaussée de toute manière… Il faut qu’au lieu de s’en tenir à l’instruction qu’ils ont reçue dans les écoles normales primaires, ils soient constamment sollicités à l’accroître… Rien n’empêche que ceux qui en seront capables ne s’élèvent jusqu’aux plus hautes sommités de notre hiérarchie. Leur sort quant à l’avancement ne saurait être inférieur à celui des soldats ; leur mérite a droit aussi de conquérir des grades… Mais, pour que tous soient animés dans une voie d’émulation si glorieuse, il est nécessaire que des positions intermédiaires leur soient assurées. Elles le feront naturellement par l’extension que doit recevoir dans les écoles primaires supérieures l’enseignement des mathématiques, de la physique, de l’histoire naturelle, de l’agriculture. Les instituteurs primaires seront donc invités, au nom de la République, à se préparer à servir au recrutement du personnel de ces écoles. Tel est un des compléments de l’établissement des écoles normales primaires. L’intérêt de la République est que les portes de la hiérarchie universitaire soient ouvertes aussi largement que possible devant ces magistrats populaires. »

Le ministre s’attaque donc le 30 juin à l’enseignement primaire. Avant lui, l’ordonnance du 29 février 1816 avait marqué un tournant. Elle établissait un comité cantonal chargé de la surveillance des écoles et obligeait, dans son article 14, les communes, sans leur en donner les moyens, à « pourvoir à ce que les enfants qui l’habitent reçoivent l’instruction primaire, et à ce que les enfants indigents la reçoivent gratuitement », celles-ci pouvant se regrouper pour remplir cette obligation. En clair, l’éducation primaire était complètement laissée aux communes qui à leur tour, faute de locaux et de moyens, faisaient appel aux congrégations religieuses.

Le ministre propose donc « d’élever la condition des instituteurs en les transformant, de fonctionnaires des communes en fonctionnaires d’État » pour les émanciper des potentats locaux, des parents et des religieux. Car,

« il faut certes que l’instituteur soit accepté dans sa commune, mais s’il en dépend trop, il n’est pas assez considéré. Il importe donc qu’il ne puisse point être destitué capricieusement ».

Dans cette optique, il supprime le « certificat de moralité » qui inféodait les instituteurs à l’Église et, accessoirement, au pouvoir.

A côté de l’obligation scolaire (pour les deux sexes et pour les communes de 300 habitants au moins) et la gratuité totale déjà évoquées, il veut compléter les programmes pour former un « tronc uniforme (…) destiné à tout passer en revue pour servir à déterminer les vocations » qui préfigure l’école de Jules Ferry et va plus loin que les seuls lire, écrire et compter.

Outre l’histoire et la géographie nationales, deux des marottes de Carnot, le chant, l’histoire naturelle, la musique et le dessin linéaire, deux matières destinées à épanouir et instruire, on trouve plusieurs spécificités dans les nouveaux textes. La première, qui sera reprise trente ans plus tard, est une sorte d’instruction civique que le ministre qualifie de

« devoirs et droits de l’homme et du citoyen, le développement des sentiments de liberté, d’égalité et de fraternité (…), bases d’un enseignement civique pour l’éducation républicaine du pays ».

Hippolyte avait été élu le 23 avril 1848 membre de l’Assemblée constituante. Lorsque, le 10 mai 1848, la « Commission exécutive » (du 9 mai au 28 juin 1848) remplace le « Gouvernement provisoire » (24 février – 9 mai 1848), il conserve son portefeuille ; mais l’exécutif, « afin de renforcer l’élément révolutionnaire », lui adjoignit Jean Reynaud (1806-1863), comme lui un ancien saint-simonien élu aussi représentant, comme sous-secrétaire d’Etat : « Je connaissais la modération réelle de ses principes, écrit Carnot ; il connaissait la fermeté des miens ; nous rîmes ensemble du rôle qu’on prétendait lui assigner ».

Edouard Charton (1807-1890), également un ancien saint-simonien, devenu lui aussi membre de l’Assemblée, donna sa démission de secrétaire général ; mais il continua ses bons offices sans titre officiel.

Parmi les actes de Carnot dans cette seconde période de son ministère, il faut mentionner le dépôt, le 3 juin, d’un projet de décret ouvrant un crédit de 995 000 francs, destiné à augmenter, pour le second semestre de 1848, le traitement de ceux des instituteurs primaires dont le traitement fixe et éventuel demeurait inférieur à six cents francs ; et un second crédit, de 105 000 francs, destiné à secourir, dans le courant de 1848, les institutrices communales dont les traitements fixe et éventuel demeuraient inférieurs à quatre cents francs (le décret fut voté le 7 juillet).

C. Exposé des motifs de la loi de juin 1848 sur l’École

La rédaction de la loi d’instruction primaire se poursuivait en petit comité, chargé de coordonner les travaux préparés par la Haute Commission. Elle fut achevée dans le courant de juin ; mais le dépôt du projet, retardé par les événements, ne put avoir lieu que le 30 juin. L’exposé des motifs s’exprime ainsi :

« Citoyens représentants, la différence entre la République et la monarchie ne doit se témoigner nulle part plus profondément, dans le domaine de l’instruction publique, qu’en ce qui touche les écoles primaires. Puisque la libre volonté des citoyens doit désormais imprimer au pays sa direction, c’est de la bonne préparation de cette volonté que dépendront à l’avenir le salut et le bonheur de la France.

« Le but de l’instruction primaire est ainsi nettement déterminé. Il ne s’agit plus seulement de mettre les enfants en mesure de recevoir les notions de la lecture, de l’écriture et de la grammaire ; le devoir de l’Etat est de veiller à ce que tous soient élevés de manière à devenir véritablement dignes de ce grand nom de citoyen qui les attend. L’enseignement primaire doit, par conséquent, renfermer tout ce qui est nécessaire au développement de l’homme et du citoyen, tel que les conditions actuelles de la civilisation française permettent de le concevoir. En même temps qu’il faut introduire dans cet enseignement une plus grande somme de connaissances, il faut aussi le faire concourir plus directement à l’éducation morale, et particulièrement à la consécration du grand principe de la fraternité que nous avons inscrit sur nos drapeaux et qu’il est indispensable de faire pénétrer et vivre partout dans les cœurs pour qu’il soit véritablement immortel. C’est là, citoyens, que l’enseignement primaire vient se joindre à l’enseignement religieux, qui n’est pas du ressort des écoles, mais auquel nous faisons un appel sincère, à quelque culte qu’il se rapporte, parce qu’il n’y a point de base plus solide et plus générale à l’amour des hommes que celle qui se déduit de l’amour de Dieu.

« L’établissement de la République, en donnant à l’enseignement primaire cette tendance nouvelle, commandait aussi, comme conséquences naturelles, deux mesures importantes, qui sont de rendre cet enseignement gratuit et obligatoire.

Nous le voulons obligatoire, parce qu’aucun citoyen ne saurait être dispensé, sans dommage pour l’intérêt public, d’une culture intellectuelle reconnue nécessaire au bon exercice de sa participation personnelle à la souveraineté.

Nous le voulons gratuit, par là même que nous le voulons obligatoire, et parce que sur les bancs des écoles de la République il ne doit pas exister de distinctions entre les enfants des riches et ceux des pauvres.

Nous vous demandons de proclamer la liberté de l’enseignement, c’est-à-dire le droit de tout citoyen de communiquer aux autres ce qu’il sait, et le droit du père de famille de faire élever ses enfants par l’instituteur qui lui convient. Nous considérons la déclaration de ce droit comme une des applications légitimes et sincères de la parole de liberté que notre République a jetée au monde avec enthousiasme, (…) Il nous a même semblé que ce ne serait pas un des moindres moyens de relever les écoles publiques que de laisser un plein essor aux écoles privées, à condition que dans cette carrière d’émulation il ne manquât aux premières aucune chance favorable (…) En un mot, citoyens, l’idée d’après laquelle nous nous sommes dirigés a été l’union continuelle du principe de l’autorité avec celui de la liberté. (…) C’est dans cette conciliation entre deux principes également respectables que consiste tout l’esprit de la loi que nous avons l’honneur de vous soumettre. »

Source : Hippolyte Carnot, Bulletin des lois, 1848.

D. Appel aux instituteurs pour éclairer le monde rural

Le 5 mars, un décret fixa au 9 avril la convocation des assemblées électorales pour la nomination, par le suffrage universel, de « l’Assemblée constituante » qui siégera du 4 au 26 mai. Ce sont les premières élections depuis 1792 à se dérouler au suffrage universel masculin. Par décision de la IIe République, le nombre d’électeurs qui passe à 9 395 035, a été multiplié par 40 !

Or, comme nous l’avons dit, si Hippolyte Carnot est en théorie pour le suffrage universel, avec une grande majorité de Français non-éduqués, l’expression du vote risque de conduire au désastre.

Aucune partie de l’instruction primaire, écrit-il, « n’a été plus négligée, sous les précédents gouvernements, que la formation des enfants comme citoyens ». Dès lors, beaucoup des électeurs que le décret du gouvernement provisoire vient d’investir du droit de suffrage ne sont-ils pas, surtout dans les campagnes, suffisamment instruits des intérêts de la chose publique.

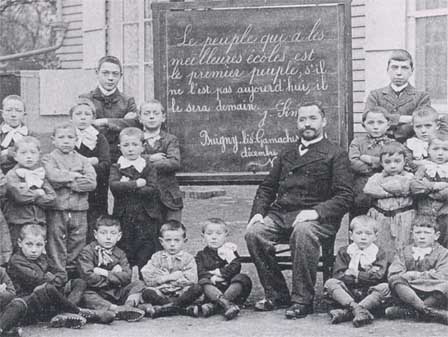

Pour tenter d’éclairer ces électeurs sur leurs droits et libertés, Carnot fait appel aux instituteurs :

« Excitez autour de vous les esprits capables d’une telle tâche à composer en vue de vos instituteurs de courts manuels, par demandes et par réponses, sur les droits et les devoirs des citoyens. Veillez à ce que ces livres parviennent aux instituteurs de votre ressort, et qu’ils deviennent entre leurs mains le texte de leçons profitables.

« C’est ce qui va se faire à Paris sous mes yeux ; imitez-le. Que nos 36 000 instituteurs primaires se lèvent donc à mon appel pour se faire immédiatement les réparateurs de l’instruction publique devant la population des campagnes. Puisse ma voix les toucher jusque dans nos derniers villages ! Je les prie de contribuer pour leur part à fonder la République. Il ne s’agit pas, comme du temps de nos pères, de la défendre contre le danger de ses frontières, il faut la défendre contre l’ignorance et le mensonge, et c’est à eux qu’appartient cette tâche. Des hommes nouveaux, voilà ce que réclame la France. Une révolution ne doit pas seulement renouveler les institutions, il faut qu’elle renouvelle les hommes. On change d’outil quand on change d’ouvrage. C’est un principe capital de politique. »

« Mais les instituteurs ne doivent pas seulement, en éclairant les électeurs, leur enseigner à choisir les représentants les plus capables de consolider le régime démocratique ; ils peuvent faire davantage : « Pourquoi nos instituteurs primaires ne se présenteraient-ils pas, non seulement pour enseigner ce principe, mais pour prendre place eux-mêmes parmi ces hommes nouveaux ? Il en est, je n’en doute pas, qui en sont dignes : qu’une ambition généreuse s’allume en eux ; qu’ils oublient l’obscurité de leur condition ; elle était des plus humbles sous la monarchie ; elle devient, sous la République, des plus honorables et des plus respectées (…) Qu’ils viennent parmi nous, au nom de ces populations rurales dans le sein desquelles ils sont nés, dont ils savent les souffrances, dont ils ne partagent que trop la misère. Qu’ils expriment au sein de la législature les besoins, les vœux, les espérances de cet élément de la nation si capital et si longtemps délaissé. Tel est le service nouveau que, dans ce temps révolutionnaire, je réclame du zèle de Messieurs les instituteurs primaires. »

C’étaient là des paroles comme la France n’en avait pas entendu depuis l’an II. Elles causèrent une émotion profonde ; elles mirent la flamme au cœur de tout ce qu’il y avait de jeune et de généreux dans le personnel enseignant primaire, en même temps qu’elles produisaient dans le camp des conservateurs la plus vive irritation. Furibard, Léon Faucher écrivait, le 7 mars, à un ami : « Lisez la circulaire de Carnot aux recteurs. C’est le chef-d’œuvre de la folie ! »

L’appel du ministre pour la composition de manuels sur les droits et les devoirs du citoyen fut entendu. Dans plusieurs académies, les recteurs firent rédiger et publier des catéchismes d’enseignement civique.

A Paris, l’historien Henri Martin fit paraître un Manuel de l’instituteur pour les élections ; le philosophe Charles Renouvier publia, sous les auspices du ministre, un Manuel républicain de l’homme et du citoyen : ces deux ouvrages furent envoyés d’office aux recteurs, et distribués par leurs soins.

Au niveau électoral, leurs efforts ne furent pas couronnés de succès. Les élections qui auront finalement lieu le 23 avril donnent une majorité aux modérés (« monarchistes camouflés » et « républicains modérés »).

Les républicains « avancés », dont Carnot fait partie, sont nettement battus. La nouvelle assemblée se réunit le 4 mai. Elle proclame la République et met fin à l’existence du gouvernement provisoire. Elle élit une « Commission exécutive » dont sont exclus les éléments les plus progressistes du gouvernement provisoire.

E. Enseignement secondaire

Le 28 février 1848, une circulaire exposa, dans ses grandes lignes, le programme du ministre et de ses collaborateurs ; elle « déroule les principes généraux de notre entreprise », dit Carnot. On y lisait :

« Il est nécessaire, dans l’intérêt de la société, qu’un certain nombre de citoyens reçoive des connaissances plus étendues que celles qui suffisent pour assurer le développement de l’homme. C’est à quoi répondra l’établissement de l’instruction secondaire. Le gouvernement républicain se propose de recruter ces agents si essentiels dans la masse du peuple. Il faut donc veiller à ce que les portes de l’instruction secondaire ne soient fermées à aucun des élèves d’élite qui se produisent dans les établissements primaires.

« Toutes les mesures nécessaires à cet égard seront prises. — C’est dans les écoles supérieures seulement que le principe de la spécialité, prudemment préparé dans les autres, doit se dessiner tout à fait. L’accès aux leçons de ces écoles ne peut être défendu à personne ; mais c’est en vue des élèves dignes de servir aux intérêts généraux qu’elles doivent être instituées. Il n’y a que la décision des examens qui puisse y conférer tous les droits. »

F. Une Ecole d’administration

Un décret du 8 mars 1848 annonce qu’une :

« Ecole d’administration, destinée au recrutement des diverses branches d’administration dépourvues jusqu’à présent d’écoles préparatoires, sera établie sur des bases analogues à celles de l’Ecole polytechnique ».

Pour Carnot, il s’agit de créer un foyer capable de « rayonner » sur toute la France « la lumière républicaine », en promouvant les valeurs philosophiques des droits de l’homme. Ce n’est pas au privé mais bien à l’État d’établir « une pépinière pour les services publics » en formant des administrateurs dévoués corps et âme à l’intérêt général.

Faute de subventions suffisantes, l’école est installée dans un bâtiment délabré, l’ancien Collège du Plessis (rue Saint-Jean-de-Beauvais, c’est-à-dire là où son père avait fait installer la l’école pilote pour l’enseignement mutuel !), et le ministère apportera les chaises ; les élèves furent tenus de suivre les cours du Collège de France, répétés ensuite et commentés par des maîtres de conférences. Les programmes sont éclectiques : à côté de l’enseignement professionnel, une « large part est faite aux études scientifiques, mais aussi littéraires qui meublent l’intelligence et lui donnent de l’ampleur ».

Contrairement à l’ENA de nos jours, on y enseigne non pas le « management » et la statistique, mais l’architecture, le dessin, l’histoire de l’art et les religions orientales. Prise dans les turbulences politiques, cette école ne survécut pas au ministre qui l’avait fondée mais fera date.

G. Haute Commission des études scientifiques et littéraires

En vue de la préparation d’une nouvelle loi sur l’instruction primaire, et de la recherche des solutions à apporter aux questions nouvelles qui surgissaient, Carnot institua une Haute Commission des études scientifiques et littéraires, dont la présidence fut donnée à Jean Reynaud, et où il fit entrer « les hommes les plus notables et les plus amis du progrès dans les sciences, dans les lettres, dans l’administration, et surtout dans l’enseignement ».

Parmi les noms des 45 membres de cette Commission, notons ceux du chansonnier Pierre-Jean de Béranger, de Boussingault, d’Henri Martin, de Poncelet, d’Edgar Quinet et de Charles Renouvier.

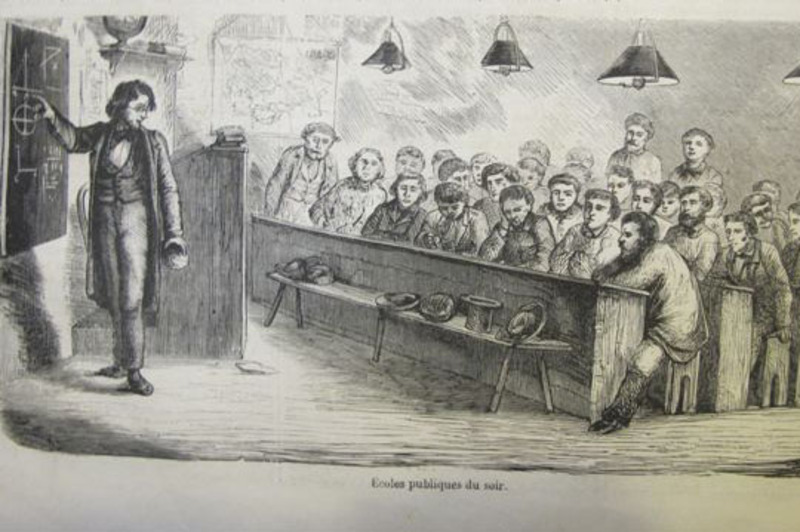

H. Education pour tous, tout au long de la vie

Sur le plan de l’instruction, en 1848, la situation reste désastreuse. Sur 300 000 conscrits, plus de 112 000 ne savent ni lire, ni écrire. Si l’on prend les plus âgés, la proportion est encore supérieure à ce tiers. D’où l’arrêté du 8 juin, qui institua à Paris des lectures publiques du soir, « destinées à populariser la connaissance des chefs-d’œuvre de notre littérature nationale ». Elles devaient avoir lieu deux fois par semaine, « dans différents locaux situés, autant que possible, au sein des quartiers les plus populeux de Paris ».

Les paysans, soit les deux tiers de la population, qui ne bénéficient d’aucune structure associative et sont éloignés des villes et des écoles, sont la cible prioritaire du ministre. Ce sont eux qu’il faut prioritairement convertir par la lecture, clé de l’instruction et de l’émancipation, et mener jusqu’aux maisons d’école :

« Les maîtres, devenus bibliothécaires leur feront la lecture, à haute et intelligible voix, pourront les instruire, les intéresser et (…) les passionner pour la vie politique du pays. Les enseignants en l’état de leurs disponibilités prodigueront des enseignements généraux pour l’état agricole et des lectures à la maison d’école ou à la mairie, pour l’instruction civique et même la littérature. »

I. Bibliothèques « circulantes »

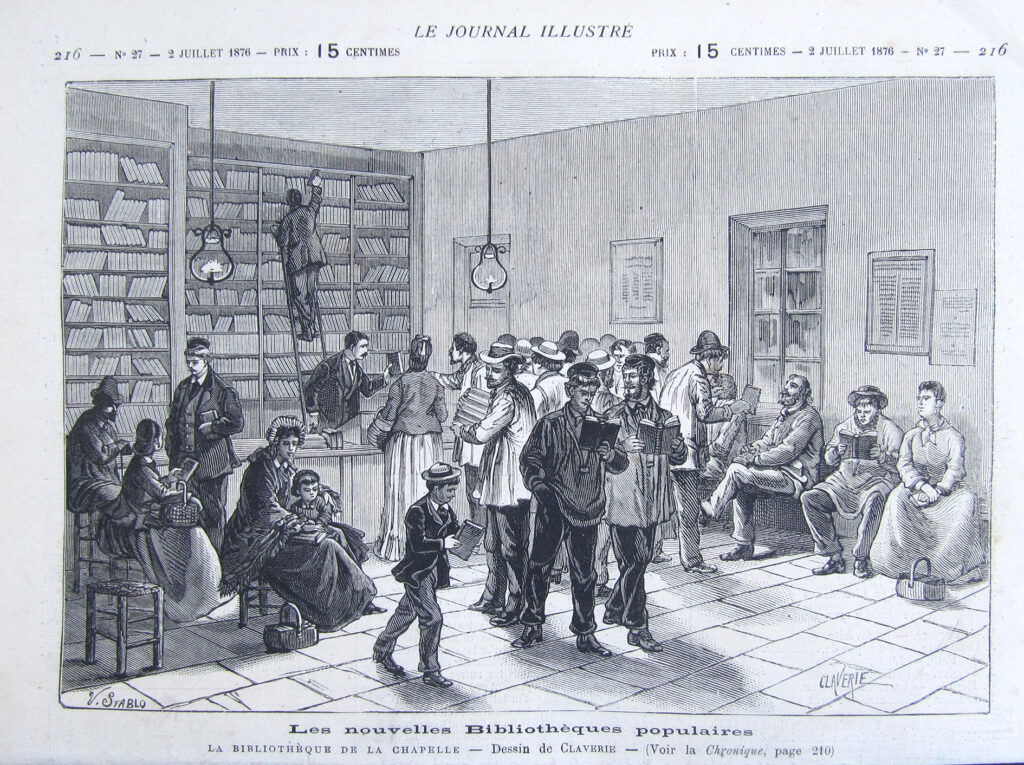

En partant du constat que « nous manquons de livres de lecture pour le peuple comme il y en a ailleurs », le ministre met sur pied un vaste réseau public de bibliothèques communales de toutes tailles. Il charge l’éditeur Paulin de rassembler des collections de livres les plus variés possible dans chaque quartier des villes et chaque canton rural pour les mettre gratuitement à la disposition du peuple. Il crée également toute une gamme d’établissements complémentaires comme les bibliothèques spéciales près des facultés pour mettre le savoir le plus savant à la disposition du plus grand nombre. Sur une idée de Jules Simon, il entend créer des bibliothèques populaires et rurales qu’il rebaptise « collections circulantes » avec des enseignants qui « parcourraient les petits villages et porteraient aux enfants isolés l’instruction qu’ils ne pourraient trouver ailleurs ». Les « bibliothécaires missionnaires » de ces établissements itinérants seront des « instituteurs conservateurs de la petite bibliothèque populaire », qui guideront le public, contrôleront les prêts et pourront lire à la demande.

C’est dans cette optique bibliophile qu’il faut replacer la création, au printemps 1848, d’un Service officiel des lectures publiques du soir. L’objectif est toujours le même : donner le meilleur au peuple. C’est ce qu’explique Émile Deschanel : « Le ministre de la République voulut que le peuple souverain eût, lui aussi, ses lecteurs et professeurs. » Ce service, aussi politique que moral, rappelle les séances organisées par les philanthropes ou les saint-simoniens, censées remplacer les cabarets et les bals trop arrosés. Elles permettront à l’ouvrier (et plus tard au paysan) fatigué « du labeur quotidien de trouver un asile commode, un plaisir qui porterait avec lui l’instruction, de bons conseils et la familiarité des grands esprits de notre race ».

Il s’agit de vulgariser les textes patrimoniaux et, si besoin, de les commenter pour « instruire noblement les auditeurs en les amusant », raconte l’ancien saint-simonien Sainte-Beuve. Le programme de ces lectures doit donc être varié pour ne point lasser. Les grands classiques comme Corneille et Molière alternent avec l’Histoire à la Michelet qui a une fonction civique évidente, et des comédies ou des chansons comme celles de Béranger.

Les premières séances parisiennes devant des ouvriers et des artisans pleins de respects sont un succès « dans un silence attentif où les moindres impressions se peignent sur les visages ». Le ministre relève des réactions amusées aux comédies, patriotes à l’évocation des grandes batailles comme Crécy, critiques devant un style ampoulé et déroutées devant les Fables de la Fontaine. Dans cette logique le ministère envisage la création d’une Athénée libre sur les modèles allemand et américain. Il s’agit de réunir quelques professeurs dans un amphithéâtre ou dans d’anciennes salles de spectacles pour donner un enseignement libre et gratuit, ouvert à tous et délivré par « des pionniers dans des domaines encore inexplorés » des sciences et des techniques.

J. Beaux-Arts, hygiène et gymnastique au programme

Dans l’enseignement, outre des « éléments d’histoire et de géographie nationale », il ajoute le français, le droit public et l’hygiène, sans oublier la gymnastique pour améliorer la santé des plus démunis. Il s’agit là de la version pour adulte de ce que l’école nouvelle et l’instruction républicaine proposeront à tous les enfants de France. Ces cours doivent même mettre l’art à la portée de tous à travers la promotion du patrimoine : « Existe-t-il moyen plus puissant d’éducation populaire ? », dit-il en parlant de l’art en général et des Beaux-Arts en particulier.

Concrètement, le 29 mars, le ministre fonde avec treize professeurs l’Association Philotechnique destinée à donner aux ouvriers les connaissances professionnelles et techniques nécessaires aux métiers modernes.

L’Association s’accorde sur des cours de géométrie, de grammaire, d’algèbre, de mécanique et de dessin délivrés dans les salles de la Halle aux draps, puis à l’école Turgot. Les professeurs de lycées parisiens sont les premiers sollicités par l’Association pour compléter la formation en Histoire et en Droit.

L’expérience démarre début avril avec 150 ouvriers teinturiers du faubourg Saint-Marcel qui s’initient aux connaissances scientifiques dans l’amphithéâtre de l’Ecole de pharmacie. Rapidement, cet enseignement professionnel s’étend en province, comme à Orléans, avant de disparaître dans le tumulte de Juin.

Carnot veut aller plus loin et songe à des « clubs-écoles » sur le modèle écossais des « Mécanic-institutions », c’est-à-dire des salles de conférences, des bibliothèques et des cours permanents pour les ouvriers dans des bâtiments jouxtant les usines. Tenu au courant des travaux de Braille, il s’intéresse aussi aux sourds et aux aveugles, pour lesquels il compte multiplier les institutions spécialisées dépendant de son ministère, et non plus de l’Intérieur.

K. Concorde citoyenne

Pour couronner cette démocratisation, Carnot songe à l’une des méthodes les plus originales de la Révolution : la pédagogie civique par les fêtes publiques.

Fin février, il a déjà expérimenté leurs vertus citoyennes en participant à la plantation d’un arbre de la Liberté, pratique rituelle en 1848, dans les jardins de Saint-Nicolas à Paris. Dans cet établissement spécialisé dans l’éducation des enfants d’ouvriers, la cérémonie est placée sous le signe des Trois Couleurs. Le clergé bénit l’arbre comme le veut l’usage, en présence du maire de l’arrondissement. Le discours du ministre est édifiant : « L’arbre que vous plantez est jeune comme la République elle-même (…) Il étendra sur vous ses rameaux, de même que la République étendra sur la France les bienfaits de l’Instruction populaire. (…) Les bons écoliers deviennent les bons citoyens. »

Le ministre de l’Instruction a été aussi impressionné par la « Fête de la concorde » du 21 mars, entre la Bastille et le Champ de Mars, avec ses défilés, sa statuaire civique, ses revues d’œuvres industrielles, ses hymnes à la République et son enthousiasme réformateur. Cette pédagogie civique lui a semblé efficace grâce à sa représentation symbolique du régime et sa « foule d’hommes obéissant à une inspiration commune ».

17. Conclusion

Face à Carnot, la riposte de l’oligarchie est foudroyante. Figure du « parti de l’ordre », Adolphe Thiers, en 1848, n’hésite pas à déclarer : « Je demande que l’action du curé soit forte, beaucoup plus forte qu’elle ne l’est, parce que je compte beaucoup sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l’homme qu’il est ici pour souffrir. »

Dès le 10 décembre 1848, date de l’élection de Louis Napoléon Bonaparte à la présidence de la République, le pouvoir s’appuie sur des forces issues du clergé et d’une droite rétrograde.