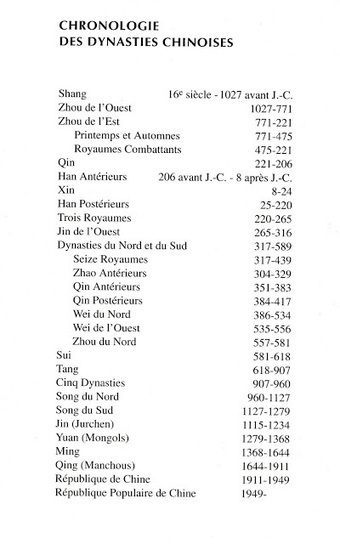

Étiquette : Tang

Derrière les « chevaux célestes » chinois, la science terrestre

Le fait qu’aujourd’hui encore, en parlant d’une voiture, on utilise l’unité « cheval » (CV) pour indiquer la puissance et donc le « travail » que le moteur peut fournir, en dit long sur le rôle majeur que les chevaux ont joué dans l’histoire de l’humanité.

Récemment invité à une conférence à Kaboul, en Afghanistan, j’ai évoqué à propos du besoin d’investissement en infrastructures hydrauliques, la domestication du cheval comme un bel exemple du passage d’une « plateforme infrastructurelle donnée » à une « plateforme supérieure », le terme plateforme faisant référence ici non pas à l’impact direct de l’infrastructure en question, mais à l’effet beaucoup plus large induit dans l’ensemble de l’économie d’un pays.

Nul besoin d’être anthropologue pour comprendre que l’histoire de l’humanité a radicalement changé avec la domestication du cheval, certaines choses considérées comme impossibles auparavant devenant, du jour au lendemain, la normalité.

La question de savoir quand et comment l’animal a été domestiqué reste sujet à controverse. Bien que des chevaux apparaissent dans l’art rupestre du paléolithique dès 36 000 ans avant notre ère (grotte Chauvet, France), il s’agissait alors de chevaux sauvages sans doute chassés pour leur viande.

Pour les zoologistes, la domestication se définit comme la maîtrise de l’élevage, pratique confirmée par des restes de squelettes anciens indiquant des changements dans la taille et la variabilité des populations de chevaux anciens.

D’autres chercheurs s’intéressent à des éléments plus généraux de la relation homme-cheval, notamment les preuves squelettiques et dentaires de l’activité professionnelle, les armes, l’art et les artefacts spirituels, ainsi que les modes de vie. Il est prouvé que les chevaux furent une source de viande et de lait avant d’être dressés comme animaux de travail.

En Inde, près de Bhopal, les abris-sous-roche du Bhimbetka, qui constituent le plus ancien art rupestre connu du pays (100 000 av. JC)), représentent des scènes de danse et de chasse de l’âge de pierre ainsi que des guerriers à cheval d’une époque plus tardive (10 000 av. JC).

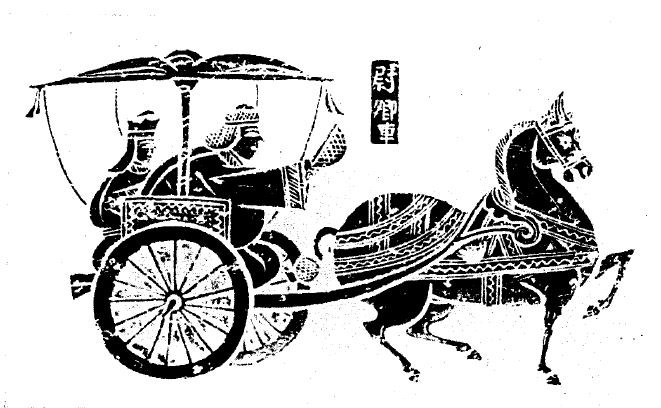

Les preuves les plus évidentes de l’utilisation précoce du cheval comme moyen de transport sont les sépultures présentant des chevaux avec leurs chars. Les plus anciens vrais chars, datant d’environ 2000 av. JC, ont été retrouvés dans des tombeaux de la culture de Sintachta, dans des sites archéologiques situés le long du cours supérieur de la rivière Tobol, au sud-est de Magnitogorsk en Russie. Il s’agit de chars à roues à rayons tirés par deux chevaux.

Kazakhstan et Ukraine

Jusqu’à récemment, on pensait que le cheval le plus communément utilisé aujourd’hui était un descendant des chevaux domestiqués par la culture de Botaï, vivant dans les steppes de la province d’Akmola au Kazakhstan.

Cependant, des recherches génétiques récentes (2021) indiquent que les chevaux de Botaï ne sont que les ancêtres du cheval de Przewalski, une espèce qui a failli disparaître.

Selon les chercheurs, notre cheval commun, Equus ferus caballus, aurait été domestiqué il y a 4200 ans en Ukraine, dans la région du Don-Volga, c’est-à-dire la steppe pontique-caspienne de l’Eurasie occidentale, vers 2200 av. JC. Au fur et à mesure de leur domestication, ces chevaux ont été régulièrement croisés avec des chevaux sauvages.

Il est intéressant de noter à cet égard que, selon « l’hypothèse kourgane » formulée par Marija Gimbutas en 1956, c’est depuis cette région que la plupart des langues indo-européennes se sont répandues dans toute l’Europe et certaines parties de l’Asie.

Le nom vient du terme russe d’origine turque, « kourgane », qui désigne les tumuli caractéristiques de ces peuples et qui marquent leur expansion en Europe.

La Route du thé, du cheval ou de la soie?

La description des échanges commerciaux, culturels et humains tout au long des « Routes de la soie » a fait couler beaucoup d’encre. Or, ce terme est récent. Ce n’est qu’en 1877 que le géographe allemand Ferdinand von Richthofen l’utilise pour la première fois afin de désigner ces axes Est-Ouest structurant les échanges mondiaux.

En réalité, il s’avère que l’une des principales marchandises échangées sur ladite Route de la soie était… les chevaux et autres animaux de labour (mules, chameaux, ânes et onagres).

Si l’on y échangeait effectivement la soie et le thé, ces produits constituaient, comme la porcelaine et l’or, un moyen pour régler d’autres achats, notamment les chevaux que les Chinois cherchaient à acquérir.

Ce que l’on appelait la « Route du thé et du cheval » (route de la soie du sud) partait de la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine, traversait le Yunnan vers le sud, jusqu’en Inde et dans la péninsule indochinoise, et s’étendait vers l’ouest jusqu’au Tibet.

C’était une route importante pour le commerce du thé en Chine du Sud et en Asie du Sud-Est, et elle a contribué à la diffusion de religions comme le taoïsme et le bouddhisme dans la région. Il est vrai que « Route de la soie » est plus poétique que « route du crottin » !

La Steppe et ses nomades

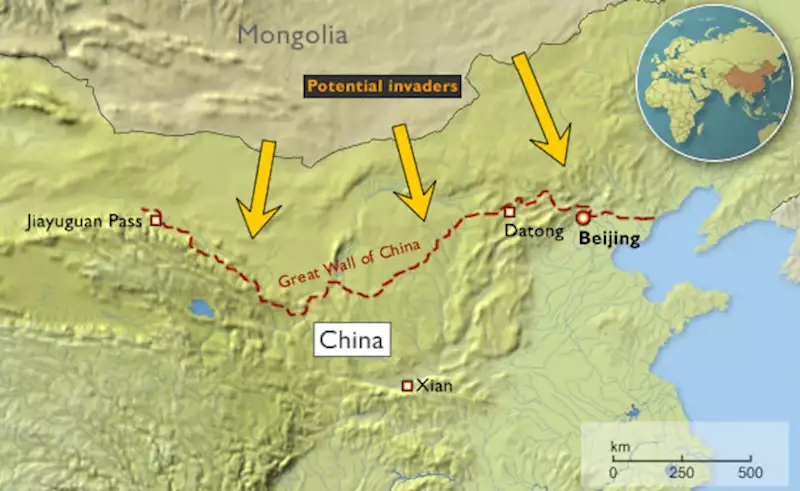

Constamment harcelée par les peuples nomades des steppes du Nord, la Chine entreprit la construction de sa Grande Muraille dès le VIIe siècle av. JC.

La liaison entre les premiers éléments fut réalisée par Qin Shi Huang (220-206 avant JC.), le premier empereur de Chine, et l’ensemble du mur, achevé sous la dynastie des Ming (1368-1644), est devenu l’un des exploits les plus remarquables de l’histoire humaine.

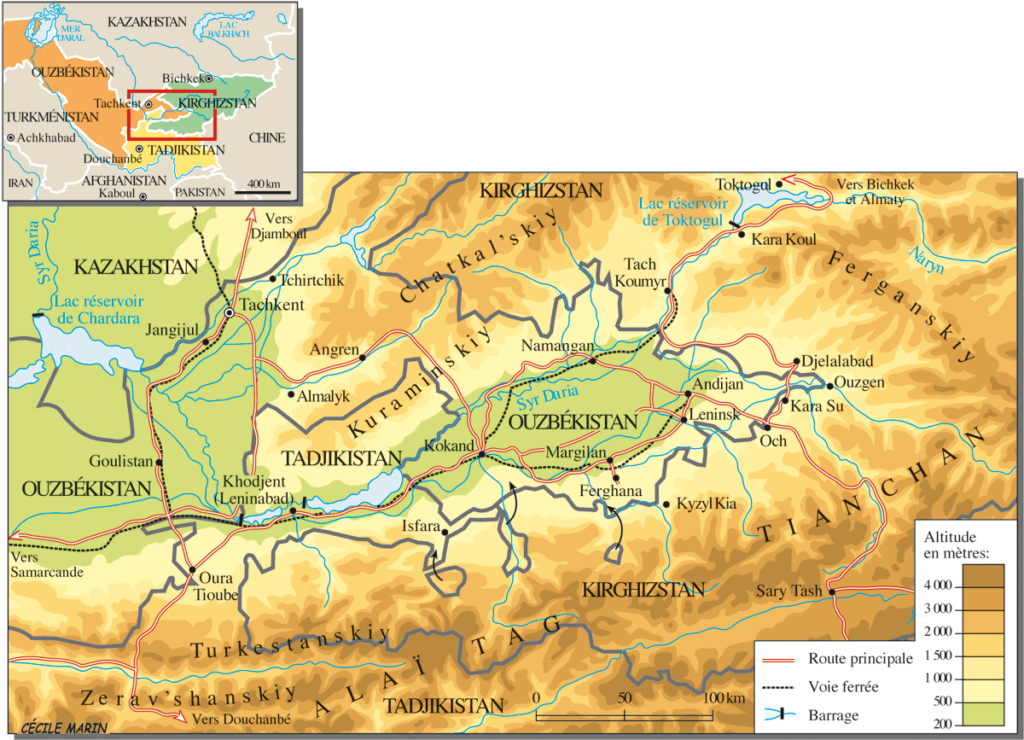

Le terme générique de « nomades eurasiens » englobe les divers groupes ethniques peuplant la steppe eurasienne, se déplaçant à travers les steppes du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, d’Ouzbékistan, de Mongolie, de Russie et d’Ukraine.

En domestiquant le cheval vers 2200 av. JC., ces peuples augmentèrent considérablement les possibilités de vie nomade.

Par la suite, leur économie et leur culture se concentrèrent sur l’élevage de chevaux, l’équitation et le pastoralisme nomade, permettant de riches échanges commerciaux avec les peuples sédentaires vivant en bordure de la steppe, que ce soit en Europe, en Asie ou en Asie centrale.

On pense qu’ils opéraient souvent sous forme de confédérations. Par définition, les nomades ne créent pas d’empires. Sans forcément les occuper, en contrôlant les points névralgiques, ils règnent en maître sur d’immenses territoires.

Ce sont eux qui développèrent le char, le chariot, la cavalerie et le tir à l’arc à cheval, introduisant des innovations telles que la bride, le mors, l’étrier et la selle, qui traversèrent rapidement toute l’Eurasie et furent copiées par leurs voisins sédentaires.

Durant l’âge du fer, des cultures scythes (iraniennes) apparurent parmi les nomades eurasiens, caractérisées par un art distinct, dont la joaillerie en or force l’admiration.

Le cheval en Chine

Les objets funéraires chinois fournissent une quantité extraordinaire d’informations sur le mode de vie des Chinois de l’Antiquité. La cavalerie militaire, mise sur pied dès le IIIe siècle avant J.C., s’y développe afin de faire face aux guerriers nomades et archers à cheval qui menacent la Chine le long de sa frontière septentrionale. Leurs grands et puissants chevaux étaient nouveaux pour les Chinois.

Échangés contre de la soie de luxe, comme nous l’avons dit, ils sont la première importation majeure en Chine depuis la Route de la soie. Des vestiges archéologiques montrent qu’en l’espace de quelques années, les merveilleux destriers arabes deviennent extrêmement populaires auprès des militaires et des aristocrates chinois, et les tombes des classes supérieures sont remplies de représentations de ces grands chevaux destinés à être utilisés dans l’au-delà. Ils restent cependant difficiles à trouver sur place…

Les diplomates chinois et le royaume de Dayuan (Ferghana)

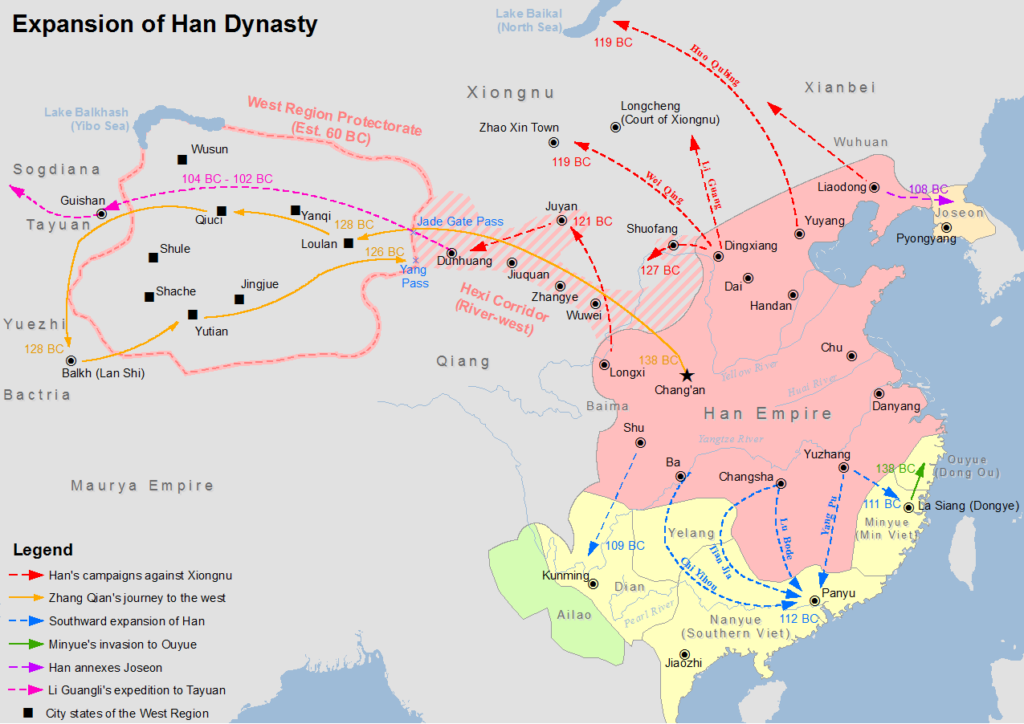

À la fin du IIe siècle av. JC., Zhang Qian, diplomate et explorateur de la dynastie Han, se rend en Asie centrale et découvre trois civilisations urbaines sophistiquées créées par des colons grecs appelés Ioniens.

Le récit de sa visite en Bactriane, et son étonnement d’y trouver des marchandises chinoises sur les marchés (acquises via l’Inde), ainsi que ses voyages en Parthie et au Ferghana, sont conservés dans les œuvres de Sima Qian, l’historien des premiers Han.

À son retour, son récit incite l’empereur chinois à envoyer des émissaires à travers l’Asie centrale pour négocier et encourager le commerce avec son pays. « Et c’est ainsi que naquit la route de la soie », affirment certains historiens.

Outre la Parthie et la Bactriane, Zhang Qian visite, dans la fertile vallée de Ferghana (aujourd’hui essentiellement au Tadjikistan), un État que les Chinois baptisèrent le royaume de Dayuan (« Da » signifiant « grand » et « Yuan » étant la translittération du sanskrit Yavana ou du pali Yona, utilisé dans toute l’Antiquité en Asie pour désigner les Ioniens, ou colons grecs).

Les Actes du grand historien et le Livre des Han décrivent Dayuan comme un pays de plusieurs centaines de milliers d’habitants, vivant dans 70 villes fortifiées de taille variable.

Ils cultivent le riz et le blé et produisent du vin à partir de leurs vignes. Ils avaient des traits caucasiens et des « coutumes identiques à celles de la Bactriane » (l’État le plus hellénistique de la région depuis Alexandre le Grand), dont l’épicentre se trouve alors au nord de l’Afghanistan. (voir notre article)

En outre, le diplomate chinois rapporte un fait d’un grand intérêt stratégique : la présence, dans la vallée de la Ferghana, de chevaux incroyables, rapides et puissants, élevés par ces Ioniens !

Or, comme nous l’avons déjà dit, la Chine, se sentant menacée en permanence par les peuples nomades des steppes, était en train de construire sa Grande Muraille. Elle avait également conscience de son infériorité militaire par rapport aux nomades des steppes et déplorait son manque cruel de puissants chevaux.

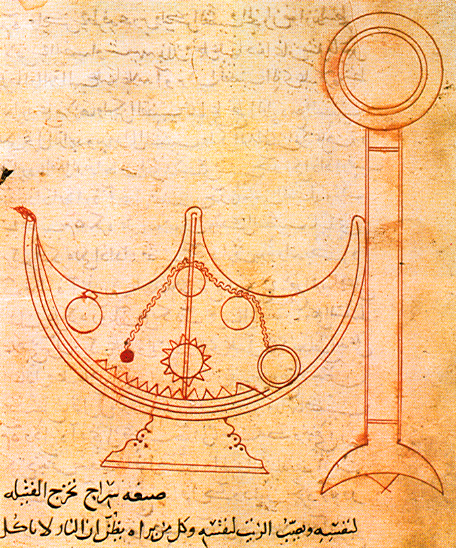

Sans oublier que, dans l’échelle des valeurs chinoises, le cheval possédait une valeur spirituelle et symbolique presque aussi forte que le dragon : il pouvait voler et représentait l’esprit divin et créatif de l’univers lui-même, chose essentielle pour tout empereur désireux d’acquérir aussi bien la sécurité militaire pour son empire que son immortalité personnelle.

Bref, posséder de bons chevaux est alors une question allant au-delà de la sécurité nationale, tout en l’incluant. À tel point qu’en 100 av. JC., lorsque le souverain de la vallée de Ferghana refuse de lui fournir des chevaux de qualité, la dynastie Han déclenche contre Dayuan la « guerre des chevaux célestes ».

Guerre des chevaux célestes

C’est un conflit militaire qui se déroule entre 104 et 102 av. JC. entre la Chine et Dayuan, Etat peuplé d’Ioniens (entre l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan actuels

Tout d’abord, l’empereur Wu décide d’infliger une défaite décisive aux nomades des steppes, les Xiongnu, qui harcèlent la dynastie Han depuis des décennies.

Pour les faire plier, en 139 av. JC, il envoie le diplomate Zhang Qian avec pour mission d’arpenter l’ouest et d’y forger une alliance militaire avec les nomades chinois Yuezhi contre les Xiongnu.

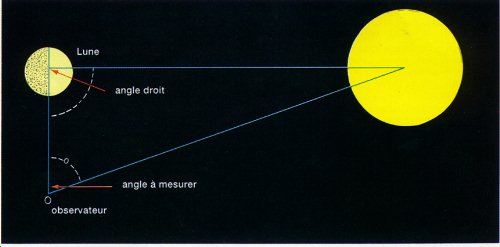

Zhang Qian, comme nous l’avons dit, se rend en Parthie, en Bactriane et à Dayuan. À son retour, il impressionne l’empereur en lui décrivant les « chevaux célestes » de la vallée de Ferghana, qui pourraient grandement améliorer la qualité des montures de la cavalerie Han lors des combats contre les Xiongnu.

La cour des Han envoie alors jusqu’à dix groupes de diplomates pour acquérir ces « chevaux célestes ».

Une mission commerciale et diplomatique arrive donc à Dayuan avec 1000 pièces d’or et un cheval d’or pour acheter les précieux animaux. Dayuan, qui était à cette époque l’un des États les plus occidentaux à avoir des émissaires à la cour des Han, commerce déjà avec eux depuis un certain temps à son grand avantage. Non seulement sa population accède aux marchandises orientales, mais apprend des soldats Han la fonte des métaux pour fabriquer des pièces et des armes. Cependant, contrairement aux autres envoyés à la cour des Han, ceux de Dayuan ne se conforment pas aux rituels des Han et se montrent arrogants, pensant que leur pays est trop éloigné pour avoir à craindre une invasion.

Dès lors, dans un élan de folie et par pure arrogance, le roi du Dayuan non seulement refuse le marché, mais confisque l’or. Les envoyés des Han maudissent les hommes de Dayuan et brisent le cheval d’or qu’ils avaient amené. Furieux de cet acte de mépris, les nobles de Dayuan ordonnent aux militaires de Yucheng, qui se trouvent à leur frontière orientale, d’attaquer les envoyés, de les tuer et de s’emparer de leurs marchandises.

Humiliée et furieuse, la cour des Han envoie alors une armée dirigée par le général Li Guangli pour soumettre Dayuan, mais leur première incursion s’avère mal organisée et insuffisamment approvisionnée.

Deux ans plus tard, une seconde expédition, plus importante et mieux approvisionnée, parvient à assiéger la capitale des Dayuan, « Alexandria Eschate » (aujourd’hui proche de Khodjent, au Tadjikistan), forçant les Dayuan à se rendre sans condition.

Les forces expéditionnaires y installent alors un régime pro-Han et repartent avec 3000 chevaux. Il n’en restera que 1000 à leur arrivée en Chine, en 101 av. JC.

Le Dayuan accepte également d’envoyer chaque année deux chevaux célestes à l’empereur et des semences de luzerne sont ramenées en Chine, fournissant des pâturages de qualité supérieure pour élever de beaux chevaux afin de fournir une cavalerie capable de faire face aux Xiongnu qui menacent le pays.

Les chevaux ont depuis lors captivé l’imagination populaire en Chine, inspirant des sculptures, faisant l’objet d’élevage dans le Gansu et dotant la cavalerie de 430 000 chevaux de ce type sous la dynastie des Tang.

La Chine et la Révolution agricole

Après avoir imposé son rôle dans la stratégie militaire pour les siècles à venir, le cheval devient, avec la maîtrise de l’eau, le facteur clé permettant d’accroître la productivité agricole.

Contrairement aux Romains, qui préféraient utiliser du « bétail humain » (esclaves) plutôt que des animaux (qu’ils élevaient pour les courses), les Chinois ont contribué de façon décisive à la survie de l’humanité avec deux innovations cruciales concernant l’attelage des chevaux.

Rappelons que pendant toute l’Antiquité, que ce soit en Égypte ou en Grèce, charrues et chariots sont tirés à l’aide d’une bande de cuir encerclant le cou de l’animal.

Cet attelage s’apparente au joug utilisé pour les bœufs, la charge étant attachée au sommet du collier, au-dessus du cou. Le cheval se trouvant ainsi constamment étranglé, ce système réduit considérablement sa capacité à travailler, et plus il tire, plus il a du mal à respirer.

En raison de cette contrainte physique, le bœuf restera l’animal préféré pour les travaux lourds tels que le labourage. Cependant, il est lent, difficile à manœuvrer et n’a pas l’endurance du cheval, qui est deux fois supérieure pour une puissance équivalente.

La Chine aurait d’abord inventé la « bricole », large courroie de cuir enserrant le poitrail du cheval, ce qui était un premier pas dans la bonne direction.

Au Ve siècle, la Chine invente « le collier d’épaule », conçu comme un ovale rigide qui s’adapte au cou et aux épaules du cheval sans lui couper le souffle.

Il présente les avantages suivants :

— Il soulage la pression exercée sur la gorge du cheval, libérant les voies respiratoires de toute constriction, ce qui améliore considérablement le débit d’énergie de l’animal.

— Les traits peuvent être attachés de chaque côté du collier, ce qui permet au cheval de pousser sur ses pattes postérieures, plus puissantes, au lieu de tirer avec celles de devant, plus faibles.

Vous me direz qu’il s’agit là d’une simple anecdote. Vous avez tort, car ce qui semble n’être qu’un changement mineur aura des conséquences gigantesques.

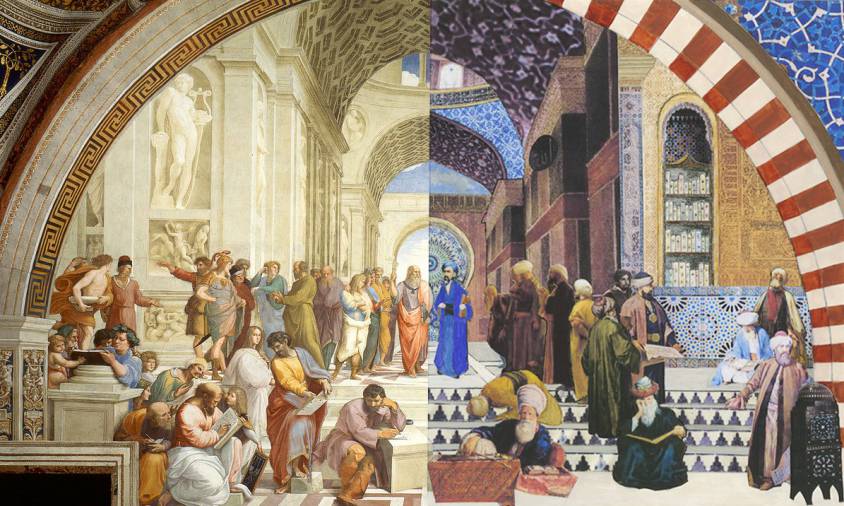

La Renaissance européenne

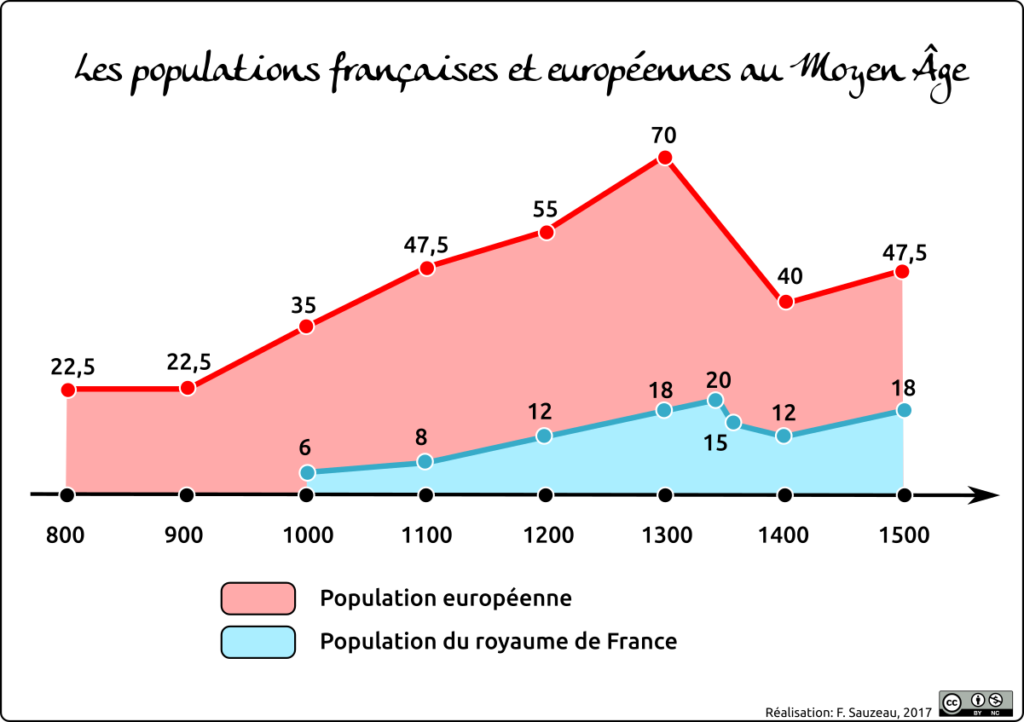

Dans le cadre d’une alliance stratégique et d’une coopération avec le califat humaniste des Abbassides de Bagdad (voir notre article), Charlemagne et ses successeurs ont défriché de vastes terrains pour l’agriculture, amélioré l’usage de l’eau et généralisé le collier d’épaule pour les chevaux de trait.

Grâce à ce nouvel outil beaucoup plus efficace, les agriculteurs européens ont pu tirer pleinement parti de la force du cheval, qui sera alors capable de tirer une autre innovation récente, la lourde charrue. Cela s’est avéré particulièrement appréciable pour les sols durs et argileux, ouvrant de nouvelles terres à l’agriculture.

Le collier, la charrue lourde et le fer à cheval ont contribué à l’essor de la production agricole.

Ainsi, entre l’an 1000 et l’an 1300, on estime qu’en Europe, les rendements agricoles ont triplé, permettant de nourrir un nombre croissant de citoyens dans les villes urbaines apparues au XVe siècle et de donner le coup d’envoi à la Renaissance européenne. Merci la Chine !

Certains chiffres laissent néanmoins perplexes :

–Il aura fallu des milliers d’années à l’humanité pour domestiquer le cheval, en 2200 av. JC. (bien après la vache).

— Il faudra encore 2700 ans à l’humanité pour trouver, au Ve siècle de notre ère, la façon la plus efficace d’utiliser sa force motrice…

Le passage d’une plateforme d’infrastructure inférieure à une plate-forme d’infrastructure supérieure peut certes prendre un certain temps. Les nouvelles plateformes supérieures d’aujourd’hui s’appellent l’espace et l’énergie de fusion.

N’attendons pas encore un millénaire pour savoir comment les utiliser correctement !

La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations

Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.

Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.

Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie

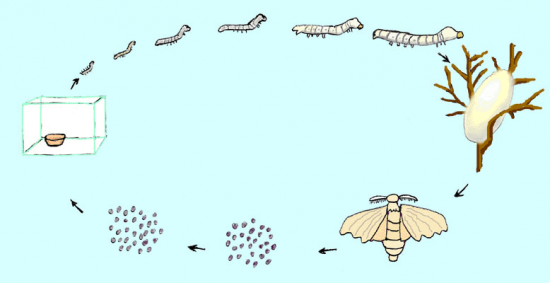

Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.

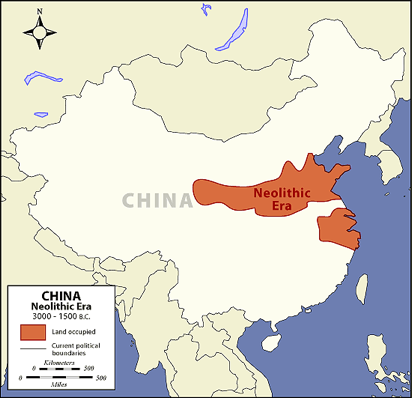

Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.

En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.

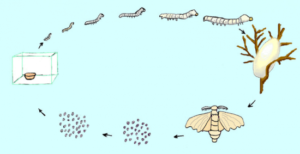

Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).

La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.

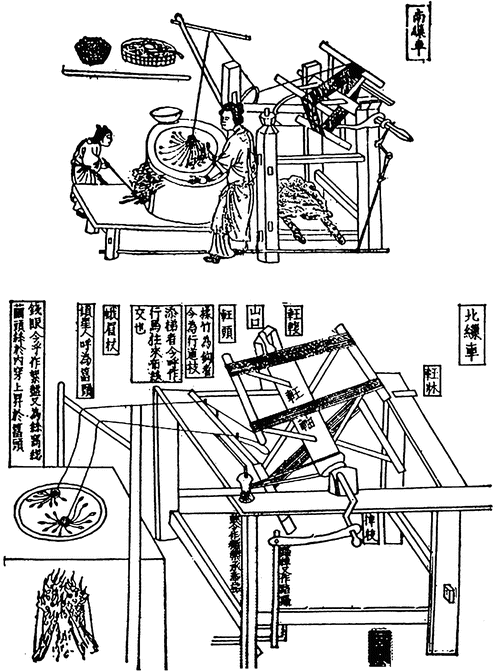

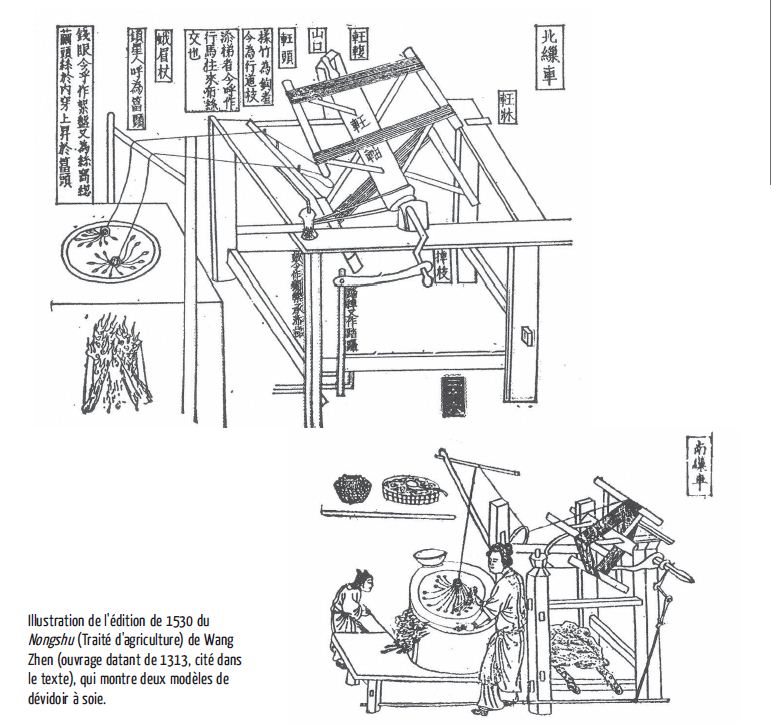

Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.

Le début du commerce de la soie

Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.

Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.

Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.

Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.

Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.

A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.

Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.

La soie arrive en Europe

L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.

Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.

Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.

Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).

Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.

Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.

Brassage culturel

Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.

Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan

Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).

Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.

Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.

Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.

Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.

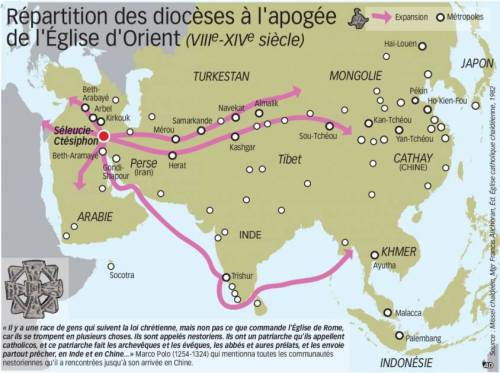

Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.

Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.

Du coté occidental, les navigateurs perses et ensuite arabes ont joué un rôle central dans la naissance de la route de la soie maritime. A la suite des routes sassanides, les Arabes poussaient leurs dhows, c’est-à-dire les boutres ou voiliers arabes traditionnels, de la mer Rouge aux côtes chinoises et jusqu’aux confins de la Malaisie et de l’Indonésie.

Ces marins apportèrent avec eux une nouvelle religion, l’islam qui s’étendra en Asie du Sud-Est. Si initialement le pèlerinage traditionnel (le hajj) vers la Mecque ne fut qu’une aspiration pour de nombreux musulmans, il leur deviendra de plus en plus possible de l’effectuer.

Lors de la mousson, la saison où les vents sont favorables à la navigation vers l’Inde dans l’océan Indien, les missions commerciales semestrielles se transformaient en véritables foires internationales offrant du même coup une occasion pour transporter par la mer une grande quantité de marchandises dans des conditions (abstraction faite des pirates et de l’imprévisibilité du temps) relativement moins exposées aux dangers du transport par voie terrestre.

Chine : la Route de la soie maritime

sous les dynasties Sui, Tang et Song

C’est sous la dynastie Sui (581-618), qu’en partance de Quanzhou, ville côtière dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, la Route de la soie maritime trace ses premiers itinéraires commerciaux.

Riche de sa panoplie d’endroits pittoresques et de sites historiques, Quanzhou a été proclamée « point de départ de la Route de la Soie maritime » par l’UNESCO.

C’est à cette époque que les premières méthodes d’imprimerie font leur apparition en Chine. Il s’agit de blocs de bois permettant d’imprimer sur du textile. En 593, l’Empereur Sui, Wen-ti, ordonna l’impression des images et des écrits bouddhiques. Un des plus anciens textes imprimés est un écrit bouddhiste datant de 868 retrouvé dans une grotte près de Dunhuang, une ville étape de la Route de la soie.

Sous la dynastie Tang (618-907), l’expansion militaire du Royaume apporta de la sécurité, du commerce et des idées nouvelles. Le fait que la stabilité de la Chine des Tang coïncide avec celle de la Perse des Sassanides, permet alors aux routes de la soie terrestres et maritimes de prospérer. La grande transformation de la route de la soie maritime aura lieu à partir du VIIe siècle lorsque la Chine s’ouvre de plus en plus aux échanges internationaux.

Le premier ambassadeur arabe y prend ses fonctions en 651.

La Dynastie Tang choisit comme capitale la ville de Chang’an (appelé aujourd’hui Xi’an). Elle adopte une attitude ouverte vis-à-vis des différentes croyances. Des temples bouddhistes, taoïstes et confucéens y coexistent pacifiquement avec des mosquées, des synagogues et des églises nestoriennes chrétiennes.

Chang’an étant le terminus de la Route de la Soie, le marché ouest de Chang’an devient le centre du commerce mondial. Selon le registre de l’Autorité Six des Tang, plus de 300 nations et régions avaient des relations commerciales avec Chang’an.

Presque 10 000 familles de pays étrangers de l’ouest vivaient dans la ville, spécialement dans la zone autour du marché ouest. Il y avait beaucoup d’auberges étrangères dont le personnel était des servantes étrangères choisies pour leur beauté. Le poète le plus célèbre dans l’histoire Chinoise, Li Bai, flânait souvent parmi elles. La nourriture étrangère, les costumes, la musique étaient la mode de Chang’an.

Après la chute de la dynastie Tang, les Cinq dynasties et la période des dix royaumes (907-960), l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) va inaugurer une nouvelle période faste caractérisée par une centralisation accrue et un renouveau économique et culturel. La route maritime de la soie retrouve alors de son allant. En 1168 une synagogue est érigée à Kaifeng, capitale de la dynastie Song du Sud, pour servir aux marchands de la route de la soie.

Durant la même période, de pair avec l’expansion de l’islam, des comptoirs commerciaux vont apparaître tout autour de l’océan Indien et dans le reste de l’Asie du Sud-est.

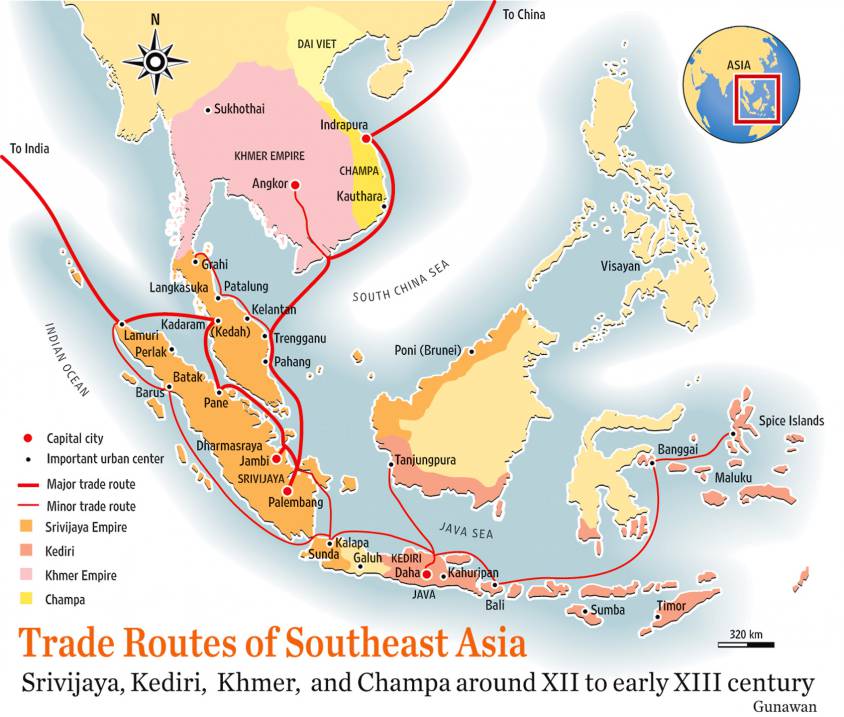

La Chine incite alors ses marchands à saisir les occasions qu’offre le trafic maritime, notamment la vente du camphre, une plante médicinale très recherchée. Un véritable réseau commercial se développe alors dans les Indes orientales sous les auspices du Royaume de Sriwijaya, une cité-Etat du sud de Sumatra en Indonésie (voir ci-dessous) qui fera pendant près de six siècles la jonction entre d’un coté les marchands chinois et de l’autre les Indiens et les Malais. Une route commerciale émerge alors réellement méritant le nom de « route de la soie » maritime.

Des quantités de plus en plus importantes d’épices passent alors par l’Inde, la mer Rouge et Alexandrie en Egypte avant d’atteindre les marchands de Gênes, Venise et les autres ports occidentaux. De là, ils repartiront vers les marchés du nord de l’Europe de Lübeck (Allemagne), Riga (Lituanie) ou encore Tallinn (Estonie), qui deviendront, à partir du XIIe siècle, des villes importantes de la Ligue hanséatique.

En Chine, sous le règne de l’empereur Song, Renzong (1022-1063), beaucoup d’argent et d’énergie furent dépensés pour réunir les savoirs et les savoir-faire. L’économie fut la première à en bénéficier.

En s’appuyant sur le savoir-faire des marins arabes et indiens, les navires chinois deviennent alors les plus avancés du monde.

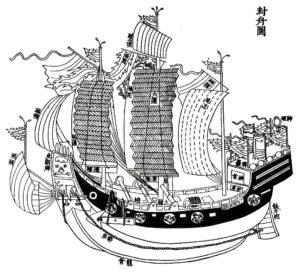

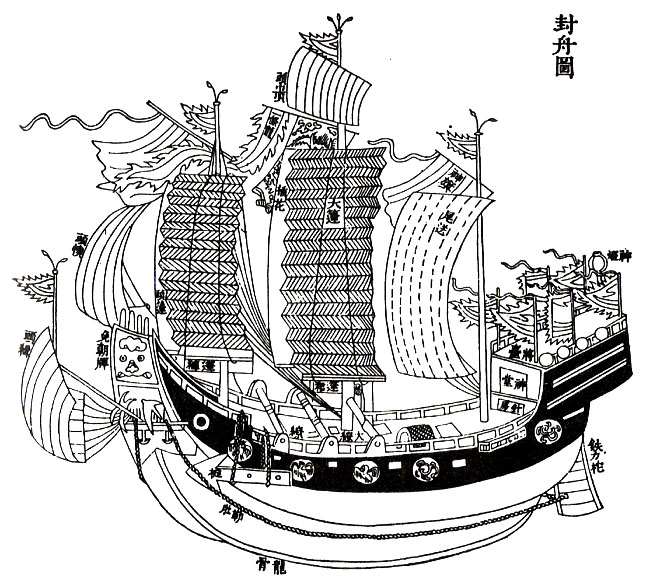

Les Chinois, qui avaient inventé la boussole (au moins depuis l’an 1119), dépassèrent rapidement leurs concurrents au niveau de la cartographie et l’art de naviguer alors que la jonque chinoise devient le vraquier par excellence.

Dans son traité géographique, Zhou Qufei, en 1178, rapporte :

« Les gros navires qui croisent la Mer du sud sont comme des maisons. Lorsqu’ils déplient leurs voiles, on dirait d’énormes nuages. Leur gouvernail est long de plusieurs dizaines de pieds. Un seul navire peut abriter plusieurs centaines d’hommes. A bord, il y a de quoi manger pour un an ».

Des fouilles archéologiques confirment cette réalité comme par exemple l’épave d’une jonque datant du XIVe siècle, retrouvée aux larges de la Corée, dans laquelle on a découvert plus de 10 000 pièces de céramique.

Lors de cette période, le commerce côtier passe graduellement des mains des marchands arabes aux mains des marchands chinois. Le commerce s’étend, notamment grâce à l’inclusion de la Corée ainsi que l’intégration du Japon, de la côte indienne de Malabar, du golfe Persique et de la mer Rouge dans les réseaux commerciaux existants.

La Chine exporte du thé, de la soie, du coton, de la porcelaine, des laques, du cuivre, des colorants, des livres et du papier. En retour, elle importe des produits de luxe et des matières premières, notamment des bois rares, des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des épices et de l’ivoire.

Des pièces de monnaie en cuivre de la période Song ont été découvertes au Sri Lanka, et la présence de la porcelaine de cette époque a été constatée en Afrique de l’Est, en Egypte, en Turquie, dans certains Etats du Golfe et en Iran, tout comme en Inde et en Asie du Sud-est.

L’importance de la Corée et du Royaume de Silla

Pendant le premier millénaire, la culture et la philosophie ont fleuri dans la péninsule Coréenne. Un réseau marchand bien organisé et bien protégé avec la Chine et le Japon y opérait.

Sur l’île japonaise d’Okino-shima on trouve de nombreuses traces historiques témoignant des échanges intenses entre l’archipel japonais, la Corée et le continent asiatique.

Des fouilles effectuées dans des tombeaux anciens à Gyeongju, aujourd’hui une ville sud-coréenne de 264 000 habitants et capitale de l’ancien Royaume de Silla (de 57 av. JC à 935) qui contrôlait la plus grande partie de la péninsule du VIIe au IXe siècle, démontrent l’intensité des échanges de ce royaume avec le reste du monde, via la route de la soie.

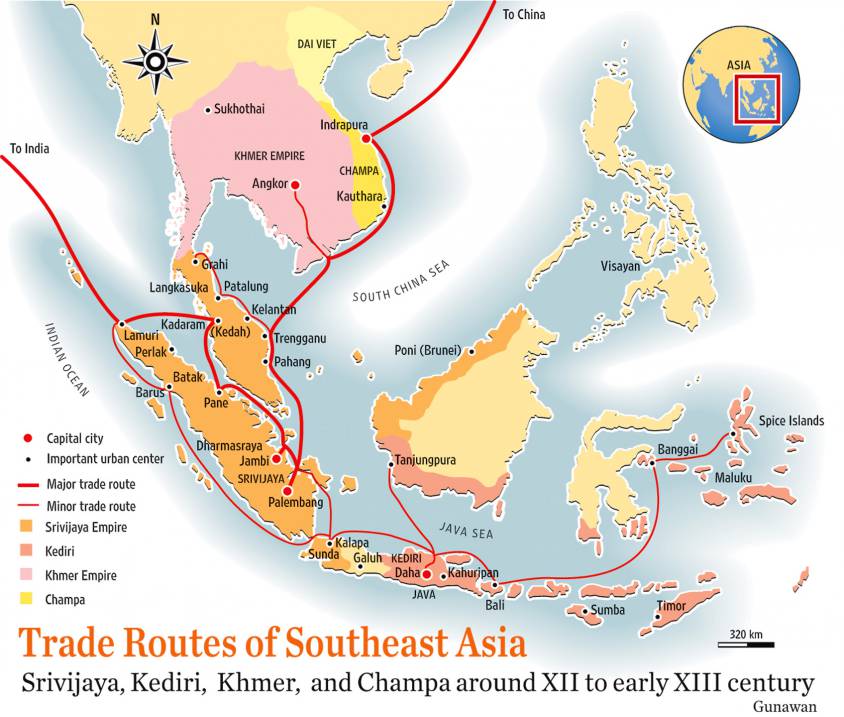

L’Indonésie, une grande puissance maritime au coeur de la Route de la soie maritime

En Indonésie, en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande, le Royaume de Sriwijaya (VIIe au XIIIe) a joué le rôle majeur de comptoir maritime où furent entreposées des marchandises de forte valeur de la région et au-delà en vue de leur commercialisation ultérieure par voie maritime. Sriwijaya contrôlait notamment le détroit de Malacca, le passage maritime incontournable entre l’Inde et la Chine.

A l’apogée de sa puissance au XIe siècle, le réseau des ports et des comptoirs sous domination Sriwijaya échangèrent une vaste palette de produits et de productions : du riz, du coton, de l’indigo et de l’argent de Java, de l’aloès (une plante succulente d’origine africaine), des résines végétales, du camphre, de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, de l’étain et de l’or de Sumatra, du rotin, des bois rouges et d’autres bois rares, des pierres précieuses de Bornéo, des oiseaux rares et des animaux exotiques, du fer, du santal et des épices d’Indonésie orientale, d’Inde et d’Asie du Sud-est, et enfin, de Chine, des porcelaines, des laques, du brocart, des tissues et de la soie.

Avec comme capitale la ville de Palembang (à ce jour 1,7 million d’habitants) sur la rivière Musi dans ce qui est aujourd’hui la province méridionale de Sumatra, ce royaume d’inspiration hindouiste et bouddhiste, qui a prospéré du VIIIe au XIIIe siècle, a été le premier royaume indonésien d’importance et la première puissance maritime indonésienne.

Dès le VIIe siècle, il règne sur une grande partie de Sumatra, la partie occidentale de l’île de Java et une partie importante de la péninsule malaise. Avec une étendue au Nord jusqu’en Thaïlande, où des vestiges archéologiques de cités Sriwijaya existent encore.

Le musée de Palembang — une ville où communautés chinoises, indiennes, arabes et yéménites, chacun avec ses institutions particulières, co-prospèrent depuis plusieurs générations — raconte à merveille comment la Route de la soie maritime a engendré un enrichissement culturel mutuel exemplaire.

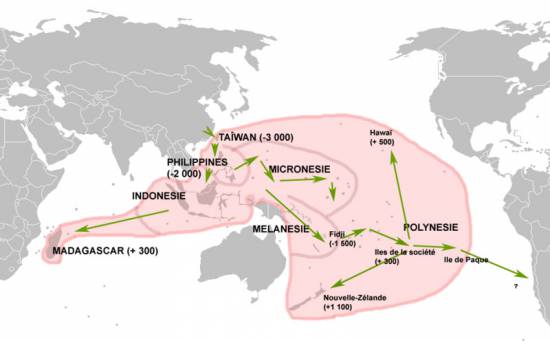

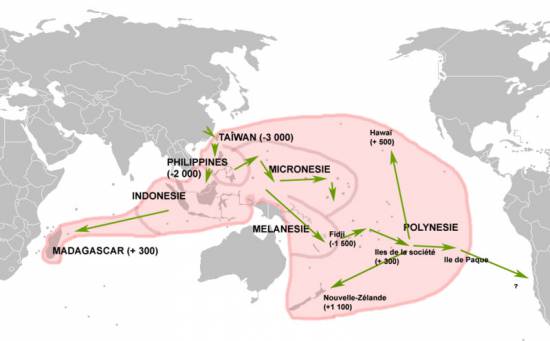

Madagascar, le sanskrit et la Route de la cannelle

Aujourd’hui, Madagascar est habitée par des noirs et des asiatiques. Des tests ADN ont confirmé ce que l’on savait depuis longtemps : de nombreux habitants de l’île descendent de marins malais et indonésiens qui ont mis pied sur l’ile vers l’année 830 lorsque l’Empire Sriwijaya étend son influence maritime vers l’Afrique.

Autre élément de preuve de cette présence, le fait que la langue parlée sur l’île emprunte des mots sanskrits et indonésiens.

Sans surprise, la carte de l’expansion des langues austronésiennes est quasiment superposable à celle de la Route de la cannelle (ci-dessus).

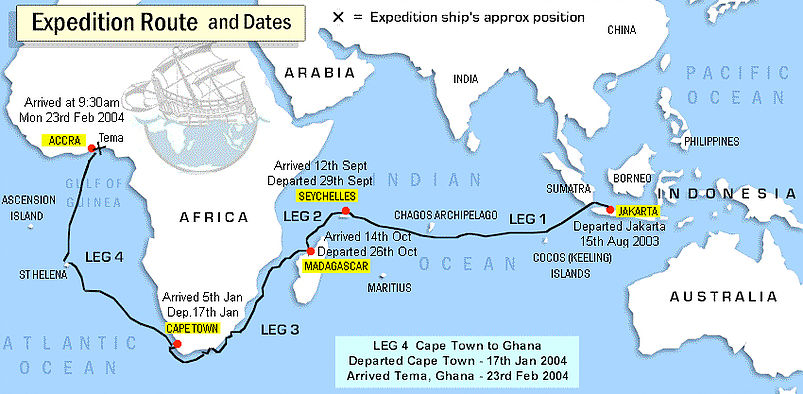

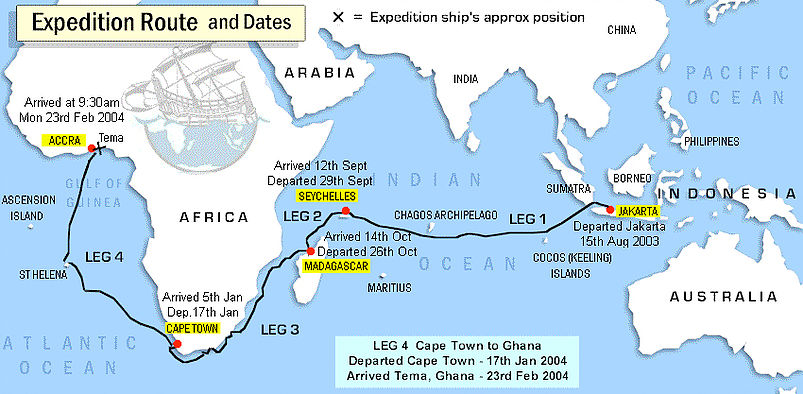

Pour démontrer la faisabilité de ces voyages maritimes, une équipe de chercheurs a navigué en 2003 d’Indonésie jusqu’au Ghana en passant par Madagascar à bord du Borobudur, la reconstruction d’un des voiliers figurant dans plusieurs des 1300 bas-reliefs décorant le temple bouddhiste de Borobudur sur l’île de Java en Indonésie, datant du VIIIe siècle.

Beaucoup pensent que ce navire est une représentation de ceux que les marchands indonésiens utilisaient autrefois pour traverser l’océan jusqu’en Afrique. Les navigateurs indonésiens utilisaient habituellement des bateaux relativement petits. Pour en assurer l’équilibre, ils les équipaient de balanciers, aussi bien doubles (ngalawa) que simples.

Leurs bateaux, dont la coque était taillée dans un seul tronc d’arbre, étaient appelés sanggara. Dans leurs traversées vers l’est, les marchands de l’archipel indonésien pouvaient jadis se rendre jusqu’à Hawaii et la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 7 000 km.

En tout cas, le bateau des chercheurs, équipé d’un mât de 18 mètres de haut, a réussi à parcourir la route Jakarta – Maldives – cap de Bonne-Espérance – Ghana, une distance de 27 750 kilomètres, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre !

L’expédition visait à refaire une route bien précise : celle de la cannelle, qui a conduit les marchands indonésiens jusqu’en Afrique pour vendre des épices, dont la cannelle, une denrée très recherchée à l’époque. Elle était déjà très prisée dans les régions du bassin méditerranéen bien avant l’ère chrétienne.

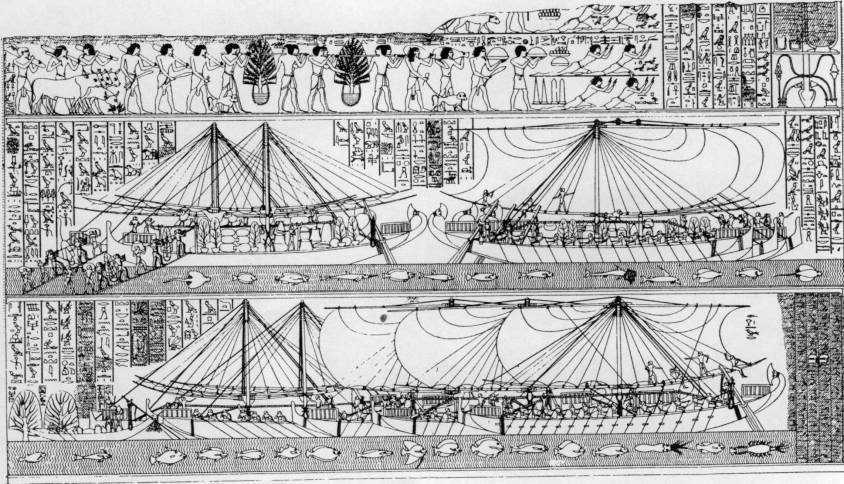

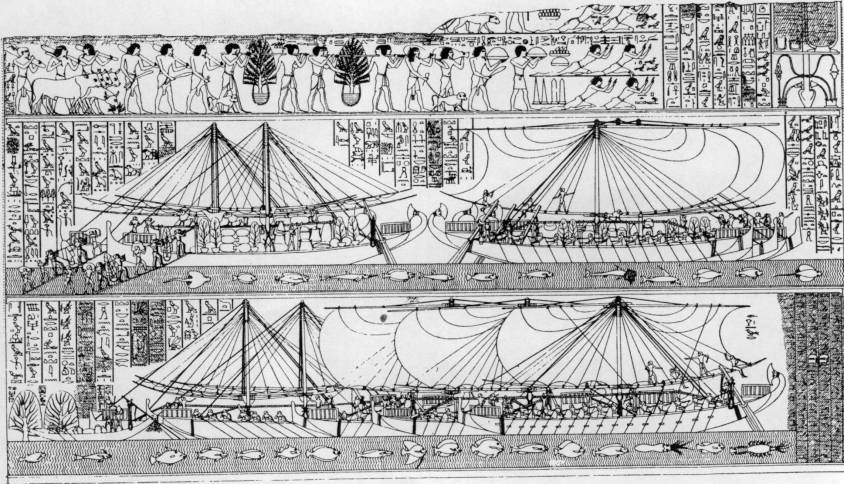

Sur les murs du temple égyptien de Deir el-Bahari (Louksor), une peinture représente une expédition navale importante dont il est dit qu’elle aurait été ordonnée par la reine Hatshepsout, qui régna de 1503 à 1482 avant JC.

Autour de cette peinture des hiéroglyphes expliquent que ces navires transportaient diverses espèces de plantes et d’essences odorantes destinées au culte. Une de ces denrées est la cannelle. Riche en arôme, elle était une composante importante des cérémonies rituelles dans les royaumes d’Egypte.

Or, la cannelle poussait à l’origine en Asie centrale, dans l’est de l’Himalaya et dans le nord du Vietnam. Les Chinois méridionaux l’ont transplantée de ces régions dans leur propre pays et l’ont cultivée sous le nom de gui zhi.

De la Chine, le gui zhi s’est répandu dans tout l’archipel indonésien, trouvant là une terre d’accueil très fertile, en particulier dans les îles Moluques. De fait, le commerce international de la cannelle était alors un monopole tenu par les marchands indonésiens. La cannelle d’Indonésie était appréciée pour son excellente qualité et son prix très compétitif.

Les Indonésiens parcouraient donc à la voile de grandes distances, jusqu’à plus de 8 000 km, traversant l’océan Indien jusqu’à Madagascar et le nord-est de l’Afrique. De Madagascar, les produits étaient transportés à Rhapta, dans une région côtière qui prit par la suite le nom de Somalie. Au-delà, les marchands arabes les expédiaient vers le nord jusqu’à la mer Rouge.

Le détroit de Malacca

Pour la Chine, le détroit de Malacca a toujours représenté un intérêt stratégique majeur. À l’époque où le grand amiral chinois Zheng He mène la première de ses expéditions vers l’Inde, le Proche-Orient et l’Afrique de l’Est entre 1405 et 1433, un pirate chinois du nom de Chen Zuyi a pris le contrôle de Palembang. Zheng He défait la flotte de Chen et capture les survivants. Du coup, le détroit est redevenu une route maritime sûre.

Selon la tradition, un prince de Sriwijaya, Parameswara, se réfugie sur l’île de Temasek (l’actuelle Singapour) mais s’établit finalement sur la côte ouest de la péninsule malaise vers 1400 et fonde la ville de Malacca, qui deviendra le plus grand port d’Asie du Sud-est, à la fois successeur de Sriwijaya et précurseur de Singapour.

Suite au déclin de Sriwijaya, c’est le Royaume de Majapahit (1292-1527), fondé à la fin du XIIIe siècle sur l’île de Java, qui dominera la plus grande partie de l’Indonésie actuelle.

C’est l’époque où les marins arabes commencent à s’installer dans la région.

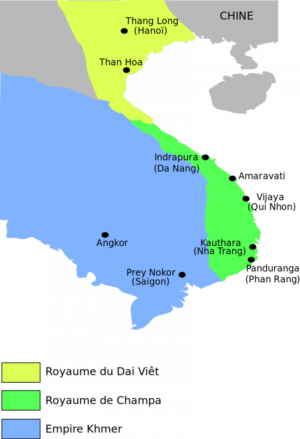

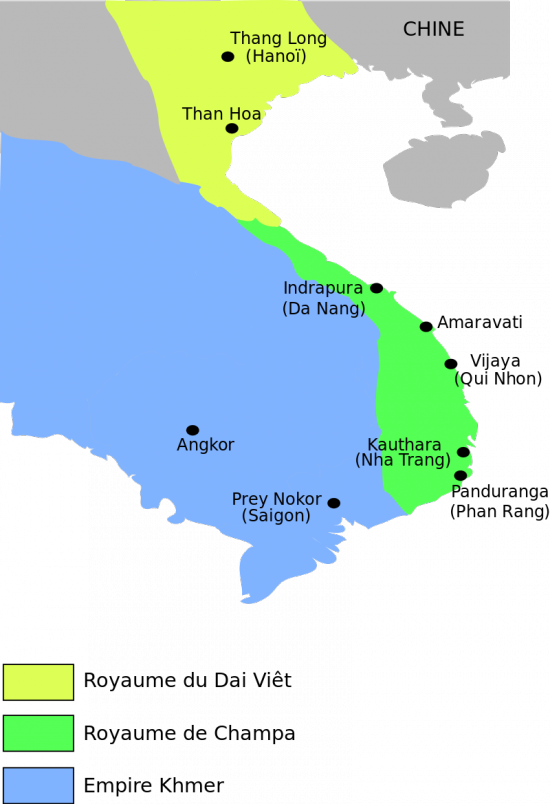

Le royaume de Majapahit noua des relations avec celui le Royaume de Champa (192-1145 ; 1147-1190 ; 1220-1832) (Sud Vietnam), du Cambodge, du Siam (la Thaïlande) et du Myanmar méridional.

Le royaume de Majapahit envoyait également des missions en Chine. Alors que ses dirigeants étendirent leur pouvoir sur d’autres îles et mirent à sac les royaumes voisins, il chercha avant tout à augmenter sa part et son contrôle sur le commerce des marchandises transitant par l’archipel.

L’île de Singapour et la partie la plus au sud de la péninsule malaise fut un carrefour clé de l’ancienne Route de la soie maritime. Des fouilles archéologiques entrepris dans l’estuaire du Kallang et le long du fleuve Singapour, ont permis de découvrir des milliers d’éclats de verre, des perles naturelles ou en or, des céramiques et des pièces de monnaie chinoises de la période des Song du nord (960-1127).

La montée de l’Empire mongol au milieu du XIIIe siècle va provoquer l’accroissement du commerce par la mer et contribuer à la vitalité de la Route de la soie maritime. Marco Polo, après un voyage terrestre qui dura 17 ans, vers la Chine reviendra par bateau. Après avoir été témoin d’un naufrage, il passa de la Chine à Sumatra en Indonésie avant de remettre pied à terre à Ormuz en Perse (Iran).

Sous les dynasties Yuan et Ming

Sous la dynastie des Song, on exporte, vers le Japon, une quantité importante d’articles de soie. Sous celle des Yuan (1271-1368), le gouvernement instaure le Shi Bo Si, bureau en charge des échanges commerciaux, dans de nombreux ports comme, notamment, Ningbo, Canton, Shanghai, Ganpu, Wenzhou et Hangzhou, permettant, ainsi, l’exportation des soieries vers le Japon.

Durant les dynasties des Tang, Song et Yuan, et au début de celle des Ming, on assiste, dans chaque port, à la création d’un département océanique de négoce pour gérer l’ensemble des échanges commerciales extérieures maritimes.

Le commerce avec les sud de l’Inde et du golfe Persique fleurit. Le commerce avec l’Afrique de l’Est se développe également en fonction de la mousson et apporte de l’ivoire, de l’or et des esclaves. En Inde, des guildes commencent à contrôler le commerce chinois sur la côte du Malabar et au Sri Lanka. Les relations commerciales se formalisent tout en restant soumises à une forte concurrence. Cochin et Kozhikode (Calicut), deux grandes villes de l’Etat indien du Kerala, rivalisent alors pour dominer ce commerce.

Les explorations maritimes de l’amiral Zheng He

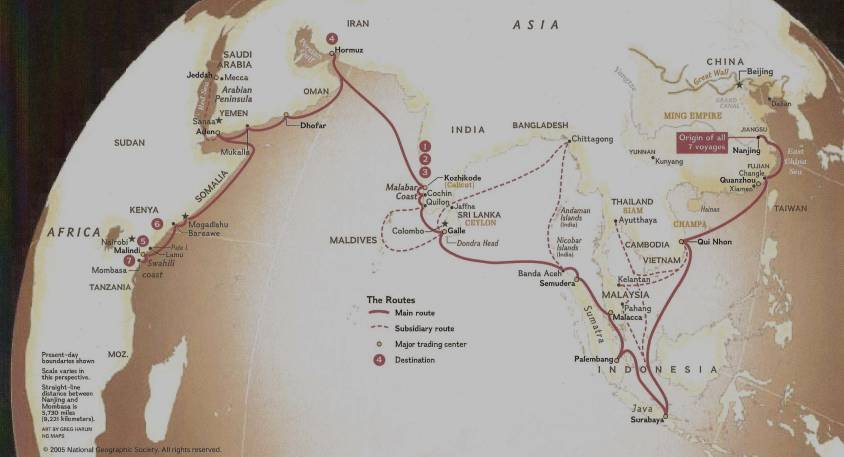

Les explorations maritimes chinoises connaitront leur apogée au début du XVe siècle sous la dynastie Ming (1368-1644) qui, pour diriger sept expéditions diplomatiques navales, choisira un eunuque musulman de la cour, l’amiral Zheng He.

Financées par l’Empereur Ming Yongle, ces missions pacifiques en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Est, dans l’Océan indien, dans le golfe Persique et en Mer Rouge, viseront avant tout à démontrer le prestige et la grandeur de la Chine et de son Empereur. Il s’agit également de reconnaître une trentaine d’Etats et de nouer des relations politiques et commerciales avec eux.

En 1409, avant une des expéditions, l’amiral chinois Zheng He demanda à des artisans de fabriquer une stèle en pierre taillée à Nanjing, actuelle capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine). La stèle voyagea avec la flottille et fut laissée au Sri Lanka comme cadeau à un temple bouddhiste local. Des prières aux divinités en trois langues -chinois, persan et tamoul- furent gravés sur la stèle. Elle fut retrouvé en 1911 dans la ville de Galle, dans le sud-ouest du Sri Lanka et une réplique se trouve aujourd’hui en Chine.

L’armada de Zheng était composée de vraquiers armés, le plus modeste étant plus grand que les caravelles de Christophe Colomb. Les plus vastes atteignaient une longueur de 100 et une largeur de 50 mètres. D’après les chroniques Ming de l’époque, une expédition pouvait comprendre 62 navires avec 500 personnes à bord chacun. Certains d’entre eux transportaient la cavalerie militaire et d’autres des réservoirs d’eau potable. La construction navale chinoise était en avance. La technique de cloisons hermétiques, imitant la structure interne du bambou, offrait une sécurité incomparable. Elle fut la norme pour la flotte chinoise avant d’être copiée par les Européens 250 ans plus tard. A cela s’ajoutait l’emploi de la boussole et celui de cartes célestes peintes sur soie.

La synergie qui a pu exister entre marins arabes, indiens et chinois, tous des hommes de mer qui fraternisent face à l’adversité de l’océan, a de quoi nous impressionner. Par exemple, certains historiens estiment qu’il n’est pas exclu que le nom « Sindbad le marin », qui apparaît dans la fable d’origine perse qui conte les aventures d’un marin du temps de la dynastie des Abbassides (VIIIe siècle) et fut intégrée dans les Contes des Mille et Une Nuits, dérive du mot Sanbao, le surnom honorifique donné par l’Empereur chinois à l’amiral Zheng He, signifiant littéralement « Les trois joyaux », c’est-à-dire les trois vertus capitales indissociables communes aux principales philosophies que sont l’Eveil (qui permet d’apprendre), l’Altruisme (qui permet la compréhension de l’autre) et l’Equité (qui invite à partager avec lui).

Aussi bien en Chine (à Hong-Kong, à Macao, à Fuzhou, à Tianjin et à Nanjing) qu’à Singapour, en Malaisie et en Indonésie, des musées maritimes mettent les expéditions de l’amiral Zheng en valeur.

Soulignons cependant qu’au moins douze autres amiraux ont effectué des expéditions similaires en Asie du Sud-est et dans l’océan Indien. En 1403, l’amiral Ma Pi a conduit une expédition jusqu’en Indonésie et en Inde. Wu Bin, Zhang Koqing et Hou Xian en ont fait d’autres. Après que la foudre avait provoqué un incendie de la Cité interdite, une dispute éclata entre la classe des eunuques, partisans des expéditions, et des mandarins lettrés, qui obtiendront l’arrêt d’expéditions jugées trop onéreuses. Le dernier voyage a eu lieu entre 1430 et 1433, c’est-à-dire 64 ans avant que l’explorateur portugais Vasco da Gama ne se rende sur les mêmes lieux en 1497.

Le Japon, de son coté, de façon similaire, a restreint ses contacts avec le monde extérieure lors de la période Tokugawa (1600-1868) bien que son commerce avec la Chine ne fut jamais suspendu. Ce n’est qu’après la restauration Meiji en 1868 qu’un Japon ouvert au monde a ré-émergé.

Dans un repli sur eux-mêmes, le commerce aussi bien la Chine que du Japon tomba aux mains de comptoirs maritimes comme Malacca en Malaisie ou Hi An au Vietnam, deux villes aujourd’hui reconnues par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité. H ?i An était un port étape majeur sur la route maritime reliant l’Europe et le Japon en passant par l’Inde et la Chine. Dans les épaves de navires retrouvées à Hi An, les chercheurs ont retrouvé des céramiques qui attendaient leur départ pour le Sinaï en Egypte.

Histoire des ports chinois

Au fil des années, on assiste à une évolution en ce qui concerne les principaux ports de la Route maritime de la Soie. A partir des années 330, Canton et Hepu étaient les deux ports les plus importants.

Cependant, Quanzhou se substitue à Canton, de la fin de la dynastie des Song à celle des Yuan.

A cette époque, Quanzhou, dans la province du Fujian et Alexandrie en Egypte étaient considérés comme les plus vastes ports du monde. A cause de la politique de fermeture sur le monde extérieur imposée à partir de 1435 et de l’influence des guerres, Quanzhou a été, progressivement, remplacé par les ports de Yuegang, Zhangzhou et Fujian.

Dès le début du IVe siècle, Canton est un important port de la Route maritime de la Soie. Peu à peu, il devient le plus vaste mais, également, le port d’Orient le plus renommé à travers le monde sous les dynasties des Tang et des Song. Durant cette période, la route maritime reliant Canton au golfe persique en passant par la Mer de Chine méridionale et l’océan Indien est la plus longue du monde.

Bien que plus tard supplanté par Quanzhou sous la dynastie des Yuan, le port de Canton demeurera le second plus grand port commercial de Chine. Par comparaison avec les autres, on le considère comme étant un port durablement prospère au cours des 2000 ans d’histoire de la Route maritime de la Soie.

Le système tributaire de 1368

La dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, a régné de 1644 à 1912. Depuis l’arrivée de la dynastie Ming, les échanges commerciaux maritimes avec la Chine s’organisaient de deux façons :

- le « système tributaire » chinois ;

- le système dit « de Canton » (1757–1842).

Né sous les Ming en 1368, et le « système tributaire » atteindra son apogée sous les Qing. Il prend alors la forme raffinée d’une hiérarchie inclusive mutuellement bénéfique. Les Etats qui y adhèrent faisaient preuve de respect et de reconnaissance en présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux et en exécutant certaines cérémonies rituelles, notamment le « kowtow » (trois génuflexions et neuf prosternations). Ils demandaient également l’investiture de leurs dirigeants par l’Empereur et adoptaient le calendrier chinois. Outre la Chine, on y retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les îles Ryükyü, le Laos, le Myanmar et la Malaisie.

Paradoxalement tout en occupant un statut culturel central, le système tributaire offrait à ses vassaux un statut d’entité souveraine et leur permettait d’exercer leur autorité sur une aire géographique donnée. L’Empereur gagnait leur soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en promouvant une doctrine de non-intervention et de non-exploitation. En effet, d’après les historiens, en termes financiers, la Chine ne s’est jamais enrichie d’une façon directe avec le système tributaire. En général, tous les frais de voyage et de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois. En plus des coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il recevait. Chaque mission tributaire avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait commencer.

Il est à noter que, lorsqu’un pays perdait son statut d’Etat tributaire suite à un désaccord, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à nouveau autorisé à payer le tribut.

Le système de Canton de 1757

Le deuxième système concernait les puissances étrangères, principalement européennes, désireuses de faire du commerce avec la Chine. Il passait par le port de Guangzhou (à l’époque appelé Canton), le seul port accessibles aux Occidentaux.

Ainsi, les marchands, notamment ceux de la Compagnie britanniques des Indes orientales, pouvaient accoster, non pas dans le port mais devant la côte de Canton, d’octobre à mars, lors de la saison commerciale. C’est à Macao, à l’époque une possession Portugaise, que les Chinois leur fournissait le cas échéant une permission à cet effet. Les représentants de l’Empereur autorisaient alors des marchands chinois (les hongs) de commercer avec des navires étrangers tout en les chargeant de collecter les droits de douane avant qu’ils ne repartent.

Cette façon de commercer s’est amplifiée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la forte demande anglaise de thé. C’est d’ailleurs du thé chinois de Fujian que les « insurgés » américains ont jeté à la mer lors de la fameuse « Boston Tea Party » de décembre 1773, un des premiers événements contre l’Empire britannique qui déclenchera la Révolution américaine. Des produits en provenance de l’Inde, en particulier le coton et l’opium furent échangés par la Compagnie des Indes orientales contre du thé, de la porcelaine et de la soie.

Les droits de douane collectés par le système de Canton étaient une source majeure de revenus pour la dynastie des Qing bien qu’elle bannira l’achat d’opium en provenance de l’Inde. Cette restriction imposée par l’Empereur chinois en 1796 conduira au déclenchement des guerres de l’Opium, la première dès 1839. En même temps, des rebellions éclatèrent dans les années 1850-60 contre le règne affaibli des Qing, doublées de guerres supplémentaires contre des puissances européennes hostiles.

En 1860, l’ancien Palais d’été (parc Yuanming), avec un ensemble de pavillons, de temples, de pagodes et de librairies, c’est-à-dire la résidence des empereurs de la dynastie Qing à 15 kilomètres au nord-ouest de la Cité interdite de Pékin, fut ravagée par les troupes britanniques et françaises lors de la Seconde guerre de l’opium. Cette agression reste dans l’histoire comme l’un des pires actes de vandalisme culturel du XIXe siècle. Le Palais fut mis à sac une deuxième fois en 1900 par une alliance de huit pays contre la Chine.

Aujourd’hui, on peut y admirer une statue de Victor Hugo et un texte qu’il avait écrit pour s’élever contre Napoléon III et les destructions de l’impérialisme français, pour rappeler que cela était non pas le fait d’une nation, mais celui d’un gouvernement.

A la fin de la première guerre mondiale, la Chine disposait de 48 ports ouverts où les étrangers pouvaient commercer en suivant leurs propres juridictions. Le XXe siècle fut une ère de révolutions et de changements sociaux. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 engendra un repli sur soi.

Ce n’est qu’en 1978 que Deng Xiaoping annonça une politique d’ouverture sur le monde extérieur en vue de la modernisation du pays.

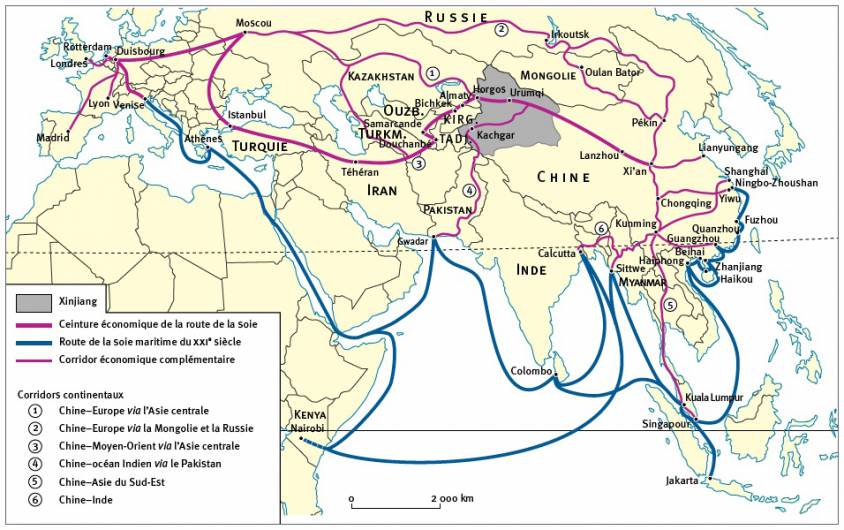

Au XXIe siècle, grâce à l’Initiative une ceinture (économique) une route (maritime) lancée par le Président Xi Jingping, la Chine ré-émerge comme une grande puissance mondiale offrant des coopérations mutuellement bénéfiques au service d’un meilleur avenir partagé pour l’humanité.

Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise

Mon entretien avec le Quotidien du Peuple: (People’s Daily)

Version chinoise (mandarin) suivie de la version française (FR) et anglaise (EN):

2019年12月18日17:03 来源:人民网-国际频道 分享到:

人民网巴黎12月17日电(记者 葛文博)今年是达芬奇逝世500周年,长居法国的比利时版画家、艺术史学家、美术评论家雷尔·维希肯(Karel Vereycken)近日接受人民网记者采访,阐述其多年研究达芬奇绘画技法的心得,认为《蒙娜丽莎》一画同中国古代绘画技法异曲同工。

在他看来,许多人采用“欧洲中心”的视角将透视法归于西方独创和所有,这是错误的。维希肯通过观察中国古代尤其是宋代的绘画作品,提出中国才是透视法的先驱,后世包括达芬奇在内的许多欧洲艺术家的作品都能同中国古代绘画理论和技法产生共鸣。

人民网:您认为中国绘画如何启发了透视法?

维希肯:中国从公元6世纪开始,一些艺术著作不仅记录了文艺实践,也启发了更为活跃的绘画艺术。中国南北朝著名的画家、文艺理论家谢赫提出的“六法”,既要“气韵生动”又要“应物象形” 。宋代画家与书画鉴赏家郭若虚在其《图画见闻志》中写道:“人品既已高矣,气韵不得不高;气韵既已高矣,生动不得不至”。这显然超脱了绘画的“技术”层面,升华进入了精神和道德领域。它突破单纯形制而追求由内而外的生命力,成为透视法的重要理论基础。

人民网:这与达芬奇绘画技法有何契合之处?

维希肯:我在2007年发表的文章《达芬奇,捕捉运动的画家》中就指出,这位画家渴望绘制运动、转变的场景。达芬奇非常认同希腊哲学家赫拉克利特斯的名言“世上唯有‘变化’才是永恒的”。然而,要掌握的不是物体的形式或它们所处的时空,而是要掌握它们在变化过程中在给定时刻的外观,这就有必要深入了解产生变化的原因。

宋代苏轼在其《净因院画记》中提出,人类、家禽、宫殿、居室、器物、使用的东西,都有其经常所处的形态。至于山川、岩石、竹子、柴木,流水、海波、烟雾、云朵,虽没有经常所处的形态,但有其存在的本质。我发现,苏轼追求本质、重视变化的观念同达芬奇寻求运动的思路不谋而合。

唐代诗人王维在其《山水论》中更为详尽地阐述其对透视的理解:“远人无目,远树无枝。远山无石,隐隐如眉;远水无波,高与云齐”。 对画面的空间、层次、疏密、清晰度等做出细致描述。这与达芬奇采用的“空气透视法”也完全契合。

人民网:这种契合如何表现在达芬奇的《蒙娜丽莎》画作中?

韦雷肯:除了形体的运动以外,达芬奇还试图表达一种“非物质的运动”,他将其分为五类。第一个是时间,因为它“包容了所有其他事物”,其他分别还有光、声音和气味的传播。在他看来,这些并非实体的运动恰恰使事物充满生机。

但是,如何描绘这种生机呢?仅凭借固定的形式是不可能的,因为死死抓住形式不放,就如同费心捕捉美丽的蝴蝶却将其用钉子钉住制成标本,生命力就消逝了。雕塑家、诗人和画家必须在作品中制造讽刺、矛盾和模糊,就像伟大的思想家林登·拉鲁什(Lyndon LaRouche)所说的“中间状态”,以揭示潜在的运动和变化。

蒙娜丽莎的脸上就充满了神秘的“矛盾”:嘴巴的一侧微笑,另一侧微笑的程度略小;一只眼睛透出认真的眼神,另一只眼睛则透出愉悦;一只眼睛看着你,另一只眼睛则越过了你,等等。蒙娜丽莎的微笑难下定义,因为它恰好在“中间状态”。她是真的微笑还是哭泣?她的微笑能拥有这样迷人的力量,是因为她身后的风景更为迷人。这副画风景的透视更接近之前我们所述的中国画的规则,而不是彼时欧洲的死板规定。

在中国画中,水与山之间的相互作用是普遍转变的象征,可以将不同层次的山、水、雾等联系起来。从公元10世纪开始,中国画寻求与人类视觉经验相符的构造,不仅采用焦点透视,反而创造运用随着视线投射变化产生的散点透视。这种透视恰恰存在于达芬奇的《蒙娜丽莎》之中,在人物的左侧,视线位于鼻孔的高度,在人物右侧,水平线则升至眼角。这样打破常规的透视法,令我们感受到蒙娜丽莎鲜活的生命和活泼的灵魂,聆听着到画作与中国传统绘画穿越时空的共鸣。 (责编:李婷(实习生)、燕勐)

Cet article a été repris par les sites chinois suivants:

- People’s Daily: http://world.people.com.cn/n1/2019/1218/c1002-31512405.html

- Eastday.com: http://news.eastday.com/w/20191218/u1ai20237205.html

- Chinese Academy of Social Sciences (CASS): http://www.cssn.cn/hqxx/hqwx/hqwxnews/201912/t20191219_5061586.shtml

- art-ville.com: http://www.art-ville.com/zixun/vQBpc.html

- themusicalhacker.com: http://www.themusicalhacker.com/guoji/16.html

- beanstalky.com: http://www.beanstalky.com/guoji/14.html

- Foro-avdi.com: http://www.foro-avdi.com/guoji/2164.html

- Qz123.com : http://www.qz123.com/html/298/20191219/news_show_244384.html

- Myweb.wang: http://www.myweb.wang/news/details/bb529d5833e8650ab25f9220121a125e

- kknews.cc: https://kknews.cc/culture/y5l42og.html

- haxw.net: http://www.haxw.net/guoji/8377.html

- fjshuchi.com: https://www.fjshuchi.com/news/j8jhjdjlh9jmhl8.html

- xw.qq.com: https://xw.qq.com/cmsid/20191218A0KSC300

- news.66wz.com: http://news.66wz.com/system/2019/12/18/105218123.shtml

- zutiyu.com : http://www.zutiyu.com/content/20191219/4037144.htm

- mini.eastday.com: https://mini.eastday.com/a/191218172310279.html

- sapuc.ch: http://www.sapuc.ch/php/indexi_5.php

- dzwww.com: http://www.dzwww.com/xinwen/guojixinwen/201912/t20191218_19480201.htm

- m.regulatingsenses.com: http://m.regulatingsenses.com/guoji/6.html

- Zolix: http://www.loginesia.com/guoji/2196.html

- ncaip.com: http://ncaip.com/guoji/3.html

- pentouweixiu.com: http://www.pentouweixiu.com/guoji/44.html

- mariobahamon.com: http://www.mariobahamon.com/guoji/31.html

- kidsslay.com: http://kidsslay.com/guoji/461.html

- lunarizada.com: http://lunarizada.com/guoji/26.html

- abonhand.com: http://m.adonhand.com/guoji/12.html

- makedesignone.com: http://www.makedesignone.com/guoji/1.html

- monavisadoors.com: http://www.monavisadoors.com/guoji/44.html

- happybreadwinner.com: http://happybreadwinner.com/guoji/3.html

- m2.people.cn: http://m2.people.cn/r/MV8xXzMxNTEyNDA1XzEwMDJfMTU3NjY1OTgyMA==

- indopakgrocerystore.com: http://www.indopakgrocerystore.com/guoji/11.html

- shygit.com: http://www.shygit.com/guoji/57646.html

- bollywoodtonite.com: http://m.bollywoodtonite.com/guoji/8.html

- mesopecia.com: http://www.mesopecia.com/guoji/418.html

- ufitit.com: http://ufitit.com/guoji/3016.html

- codgerconsulting: http://www.codgerconsulting.com/guoji/15.html

- ggmsolutions.net: http://ggmsolutions.net/guoji/13.html

- h.miniu2.com: http://m.miniu2.com/guoji/16.html

- zangkailinguistics.com: http://zhangkailinguistics.com/guoji/13.html

- abcq481.top: http://abcq481.top/guoji/655.html

Version française:

Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise

Karel Vereycken, un peintre-graveur et historien d’art amateur d’origine belge vivant en France, travaille depuis longtemps sur la perspective. En 1996, dans une étude approfondie publiée dans Ibykus, le magazine allemand de l’Institut Schiller, il résuma ses recherches sous le titre « L’invention de la perspective ». Selon lui, par une lecture euro-centrique étriquée, la majorité des « experts » attribuent la paternité de cette découverte (la représentation de l’espace sur un plan) de façon exclusive à l’Occident.

Or, en examinant, non seulement les œuvres mais tout autant les écrits des peintres chinois, notamment ceux de la Dynastie Song (960-1279 après JC), Vereycken s’est rendu à l’évidence que la Chine a été pionnière dans ce domaine et a pu influencer certains artistes européens, dont Léonard de Vinci. Il a développée cette question dès 1996 dans son article intitulé « Sur la peinture chinoise et son influence en Occident ».

Etant donné qu’en 2019-2020 le Musée du Louvre, consacre une belle exposition à ce peintre extra-ordinaire, dans le cadre du 200e anniversaire de sa disparation, nous avons demandé à Karel Vereycken de présenter l’influence chinoise sur son œuvre.

Quotidien du Peuple : M. Vereycken, quel a été l’apport de la Chine à l’invention de la perspective ?

VEREYCKEN: L’avantage de la Chine, et mes confrères chinois me corrigeront le cas échéant, c’est que l’on y trouve, dès le VIe siècle, des écrits témoignant, non seulement de la pratique artistique dans le pays, mais évoquant l’état d’esprit qui doit animer les peintres. Je pense notamment aux six règles de base de la peinture chinoise détaillées par Xie He (500-535) pour qui « la résonance intérieure » doit « donner vie et mouvement » mais exige aussi la « fidélité à l’objet en représentant les formes ». L’on constate tout de suite, que ce qui prime, ce n’est pas la performance « technique » du peintre, mais sa valeur spirituelle et morale. Le peintre des Song, Guo Ruoxo, écrit par exemple en 1074, que « Si la valeur spirituelle (renpin) d’une personne est élevée, il s’ensuit que la résonance intérieure est nécessairement élevée, alors sa peinture est forcément pleine de vie et de mouvement (shendong). On peut dire que, dans les hauteurs les plus élevées du spirituel, il peut rivaliser avec la quintessence ».

Quotidien du Peuple : En quoi cela a un rapport avec Léonard de Vinci ?

VEREYCKEN: Comme j’ai tenté de le développer dans mon article « Léonard, peintre de mouvement » de 2007, ce qui rapproche ce peintre de la philosophie chinoise, c’est sa volonté de peindre les transformations. Léonard se reconnaissait pleinement dans la phrase du philosophe grec Héraclite pour qui « Il n’y a que de permanent que le changement ». Or, pour saisir, non pas la forme des objets ou de l’espace-temps dans lequel ils se situent, mais leur apparition à un moment donné dans un processus de transformation, il faut savoir pénétrer les causes qui les engendrent.

Or, les « Notices sur les peintures du Jingyinuan » de Su Shi (1036-1101), révèlent une approche si semblable à Léonard qu’on risque de les confondre avec ses « carnets » ! Su Shi écrit « Au sujet de la peinture, j’estime que si les figures humaines, les animaux, les bâtiments ou les ustensiles ont une forme constante, par contre, les montagne et rochers, les arbres et bambous, eaux courantes et vagues, comme les brumes et les nuages, n’ont pas de forme constante, mais gardent un principe interne constant. Lorsque la forme constante est défectueuse dans sa représentation, tout le monde s’en aperçoit ; cependant, même un connaisseur peut ne pas s’apercevoir que le principe constant n’est pas respecté. C’est pourquoi tant de peintres médiocres, afin de tromper le monde, peignent ce qui n’a pas une forme constante. Or un défaut dans la représentation d’une forme ne touche qu’une partie de la peinture, alors qu’une erreur dans le principe constant en ruine la totalité. Car lorsqu’il agit de la représentation des choses qui n’ont pas de forme constante, il faut respecter son principe interne (li). Certains artisans sont capables de dessiner les formes exhaustivement ; par contre, pour leur principe, seuls y parviennent les esprits élevés et les talents éminents… »

Quotidien du Peuple : et au niveau de la perspective ?

VEREYCKEN : Léonard, qui décrit la « perspective d’effacement » aurait pu adhérer sans problème à ce qu’écrit l’érudit Wang Wei (701-761) pour qui : « d’un homme à distance, on ne voit pas les yeux ; d’un arbre à distance, on ne distingue pas les branches ; d’une montagne lointaine aux contours doux comme un sourcil, nul rocher est visible ; de même nulle onde sur une eau lointaine, laquelle touche l’horizon des nuages. ». Et pour qui, il est impératif de « distinguer le clair et l’obscur, le net et le flou. Établir la hiérarchie entre les figures ; fixer leurs attitudes, leur démarche, leurs saluts réciproques. Trop d’éléments, c’est le danger de l’encombrement ; trop peu, c’est celui du relâchement. Saisir donc l’exacte mesure et la juste distance. Qu’il y ait du vide entre le lointain et le proche, cela aussi bien pour les montagnes que pour les cours d’eau. »

Quotidien du Peuple : comment voyez-vous cette influence sur La Joconde ?

VEREYCKEN : Il faut bien comprendre, qu’au-delà du mouvement du corps, Léonard chercha à exprimer les « mouvements immatériels » qu’il classe en cinq catégories. La première est le temps car il « embrasse toutes les autres ». Les autres sont la diffusion des images par la lumière, celle des sons et des odeurs, le mouvement « mental » est celui qui anime « la vie des choses » (Codex Atlanticus, 203v-a).

Mais alors, comment peindre ce souffle de la vie ? Formellement c’est totalement impossible car dès qu’on attrape une forme, la vie s’en échappe comme celle d’un papillon qu’on épingle ! Pour y parvenir, sculpteurs, poètes et peintres doivent créer une ironie, une ambiguïté que le grand penseur Lyndon LaRouche (1922-2019) a exprimée en anglais comme mid-motion (un « moment d’entre-deux »), révélant le potentiel d’une transformation potentielle à un moment donné, pour ceux qui veulent bien le voir.

Or, regardez le visage de la Joconde, rempli de paradoxes énigmatiques : un coté de la bouche sourit, l’autre, moins ; un œil est sérieux, l’autre amusé, un œil vous regarde, l’autre regarde au-delà, etc. Ce sourire est indéfinissable car précisément « entre deux ». Va-t-elle sourire réellement ou éclater en pleurs ? L’énigme de son sourire n’aura jamais cette force sans le paysage encore plus énigmatique sur l’arrière plan. Or, la perspective de ce paysage obéit plutôt aux préceptes chinois qu’aux règles rigides de la perspective européenne.

Dans la peinture chinoise, l’interaction entre l’eau et la montagne étant symbole de transformation universelle, différents niveaux peuvent s’enchaîner du type : eau, petite brume, montagne, grande brume, nuage, eau, petite brume, montagne et ainsi de suite. Cherchant à se conformer à la vue humaine, les peintres chinois, dès le Xe siècle, feront appel, non pas à une seule ligne d’horizon, mais à une succession d’horizons accompagnant notre vue là où elle se projette. Or, c’est précisément le procédé mis en œuvre par Léonard dans La Joconde où les horizons se succèdent. A gauche de la figure, la ligne d’horizon s’établit à la hauteur des narines ; à droite, au niveau des yeux, le tout perturbant suffisamment nos habitudes visuelles pour que notre esprit s’ouvre à ce que Léonard jugeait essentiel : l’âme vivante de La Joconde.

English version (via google translate)

Leonardo Da Vinci’s « Mona Lisa » resonates with time and space with traditional Chinese painting

People’s Daily, Paris, December 17 (Reporter Ge Wenbo) This year marks the 500th anniversary of the death of Da Vinci. Belgian printmaker, art historian and art critic Karel Vereycken, who has lived in France, recently accepted an interview with a reporter on the Internet explaining his experience in studying Da Vinci’s painting techniques for many years, and he believed that the painting of « Mona Lisa » is similar to the ancient Chinese painting technique.

In his view, many people use a « European-centric » standpoint to attribute perspective to Western originality and ownership, which is wrong. Through observing the paintings of ancient China, especially the Song Dynasty, Vereycken proposed that China was the pioneer of perspective. The works of many European artists including Da Vinci in later generations could resonate with ancient Chinese painting theories and techniques.

People’s Daily: How do you think Chinese painting inspired perspective?

VEREYCKEN: From the 6th century onwards in China, some art works not only recorded literary practice, but also inspired more active painting art. The « six methods » proposed by Xie He, a well-known painter and literary theorist in the Southern and Northern Dynasties of China, need to be both « spiritual and vivid » and « appropriate ». Song Dynasty painter and calligraphy connoisseur Guo Ruoxu wrote in his « Pictures and Wenwenzhi »: « The character has become high, and the charm must be high« ; This obviously transcends the « technical » level of painting and sublimates into the spiritual and moral realm. It broke through the simplex system and pursued the vitality from the inside to the outside, and became an important theoretical basis of perspective.

People’s Daily: How does this relates to Da Vinci’s painting techniques?

VEREYCKEN: In my 2007 article « Da Vinci, the painter who captures movement, » I pointed out that the artist was eager to paint scenes of movement and change. Da Vinci agreed with the famous quote of the Greek philosopher Heraclitus, « Only ‘change’ in the world is eternal. » However, it is not the form of the objects or their time and space that must be grasped, but the appearance of them at a given moment in the process of change, which requires a deep understanding of the reasons for the change.

In his Song of Jingyinyuan in the Song Dynasty, Su Shi proposed that human beings, poultry, palaces, houses, utensils, and things used often have their forms. As for mountains and rivers, rocks, bamboo, firewood, flowing water, waves, smoke, and clouds, although they don’t often exist, they have their essence. I found that Su Shi’s concept of pursuing essence and value change coincided with Da Vinci’s idea of seeking movement.

The Tang Dynasty poet Wang Wei expounded his understanding of perspective in his « Landscapes and Landscapes » in more detail: « A distant man has no eyes, a distant tree has no branches. A distant mountain has no stones, faint like eyebrows; Yun Qi. » Make a detailed description of the space, layer, density, and sharpness of the picture« . This also fits perfectly with the « air perspective » adopted by Da Vinci.

People’s Daily Online: How does this appears in Da Vinci’s Mona Lisa painting?

VEREYCKEN: In addition to physical movement, Da Vinci also tried to express a « non-material movement », which he divided into five categories. The first is time, because it « contains everything else, » and the other is the spread of light, sound, and smell. In his view, these non-substantial movements just made things full of life.

But how to portray this vitality? It is impossible to rely only on the fixed form, because holding on to the form is like trying to catch a beautiful butterfly but nailing it to make a specimen, and vitality is lost. Sculptors, poets, and painters must create irony, contradiction, and ambiguity in their works, as the great thinker Lyndon LaRouche called « intermediate states » to reveal potential movements and changes.

The face of Mona Lisa is full of mysterious « contradictions »: one side of the mouth smiles, and the other side smiles slightly; one eye reveals a serious look and the other eye expresses pleasure; One eye is looking at you, the other eye is over you, and so on. Mona Lisa’s smile is difficult to define because it happens to be in the « middle state ». Does she really smile or cry? Her smile has such a charming power because the scenery behind her is more charming. The perspective of this landscape is closer to the rules of Chinese painting we described earlier than to the rigid rules of Europe at that time.

In Chinese painting, the interaction between water and mountains is a symbol of universal transformation, which can link different levels of mountains, water, and fog. Starting from the 10th century AD, Chinese painting seeks a structure consistent with human visual experience. Instead of using focal perspective, it has created and used scatter perspective produced by changes in line of sight projection. This perspective exists precisely in Da Vinci’s Mona Lisa. On the left side of the character, the line of sight is at the height of the nostril, and on the right side of the character, the horizontal line rises to the corner of the eye. This way of breaking the conventional perspective allows us to feel the lively life and lively soul of Mona Lisa, listening to the resonance between the painting and traditional Chinese painting through time and space.