Étiquette : Venise

La leçon d’économie de Shakespeare

This article in EN

par Karel Vereycken

Déjà en 1913, l’année même où une poignée de grandes banques anglo-américaines constituait la Réserve fédérale pour fixer les règles de la monnaie et du crédit, Henry Farnam 1, un économiste de l’Université de Yale, faisait remarquer que « si l’on examine les drames de Shakespeare, on remarquera qu’assez souvent, dans ses pièces, l’action tourne entièrement ou en partie autour de questions économiques ».

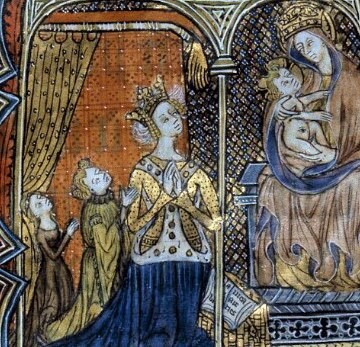

La comédie Le marchand de Venise (vers 1596) en est sans doute l’exemple le plus éclatant. Si l’on connaît généralement le déroulé de l’histoire, on passe assez souvent à côté du sens profond de cette pièce qui se lit à différents niveaux. L’enchaînement des faits (la petite histoire) en est un, ce qu’ils dévoilent (des principes) en est un autre.

La petite histoire

Pour rendre service à son protégé Bassanio et lui permettre d’épouser sa bien-aimée Portia, un marchand et armateur vénitien catholique du nom d’Antonio emprunte de l’argent à un prêteur juif Shylock. Ce dernier déteste Antonio car celui-ci, l’archétype même du chrétien hypocrite, le traite avec mépris. Antonio, quant à lui, déteste Shylock parce qu’il est juif et parce qu’il est un usurier : il prête avec intérêt.

Shakespeare nous fait comprendre que la prospérité de Venise repose sur la séparation et sur la détestation mutuelle entre Juifs et Chrétiens, selon son célèbre principe de « Diviser pour régner ». 2

L’oligarchie vénitienne n’a jamais manqué d’imagination pour contourner les normes qu’elle faisait appliquer à ses adversaires.

L’usure

En effet, aussi bien chez les Juifs que chez les Chrétiens, l’usure financière est condamnée et même punie. L’intérêt qu’on définit simplement comme la rémunération d’un créancier par son débiteur pour lui avoir prêté du capital, est un concept très ancien qui date probablement des Sumériens et qu’on retrouve aussi dans d’autres civilisations antiques comme les Égyptiens ou les Romains.

Or, rappelons ici que le Judaïsme, qui est la première des religions abrahamiques, interdit clairement le prêt à intérêt. On rencontre de nombreuses fois des passages qui condamnent l’intérêt dans la Torah comme le livre de l’Exode 22:25-27, le Lévitique 25:36-37 et le Deutéronome 23:20-21.

Cependant, cette interdiction ne concerne que les prêts dans la communauté juive. Dans le Deutéronome 23:20-21, il est dit que

« lorsque vous prêterez de l’argent, des vivres ou toute autre chose à un compatriote, vous n’exigerez pas d’intérêt de sa part. Vous pouvez exiger des intérêts lorsque vous faites un prêt à un étranger, mais vous ne prêterez pas à intérêt à vos compatriotes ».

Initialement, la même règle s’appliquait chez les Chrétiens. Ce n’est qu’à partir du premier Concile de Nicée (en 325) que le prêt à intérêt est interdit. A l’époque, de nombreuses églises sont tenues par des lignages de prêtres, tout comme les châteaux voisins sont contrôlés par des lignages de seigneurs, les deux étant souvent apparentés. Alors que sa condamnation était relativement modérée dans le Christianisme auparavant, l’intérêt devient un grave péché lourdement puni à partir des années 1200.

L’exploitation des juifs

L’Italie abrite des Juifs depuis l’Antiquité. Ils dépendent soit des papes, soit des princes, soit des républiques marchandes. Rome, la Sicile, le royaume de Naples comprennent de larges communautés et les papes engagent parfois des médecins juifs. Au XIIIe siècle, certaines villes accordent à des banquiers juifs, avec licence pontificale, le monopole du prêt sur gages.

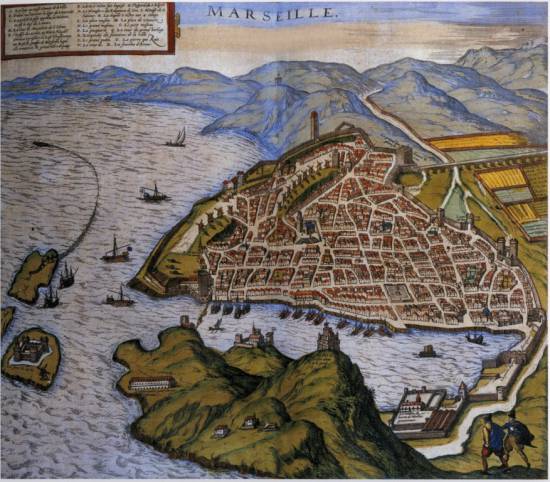

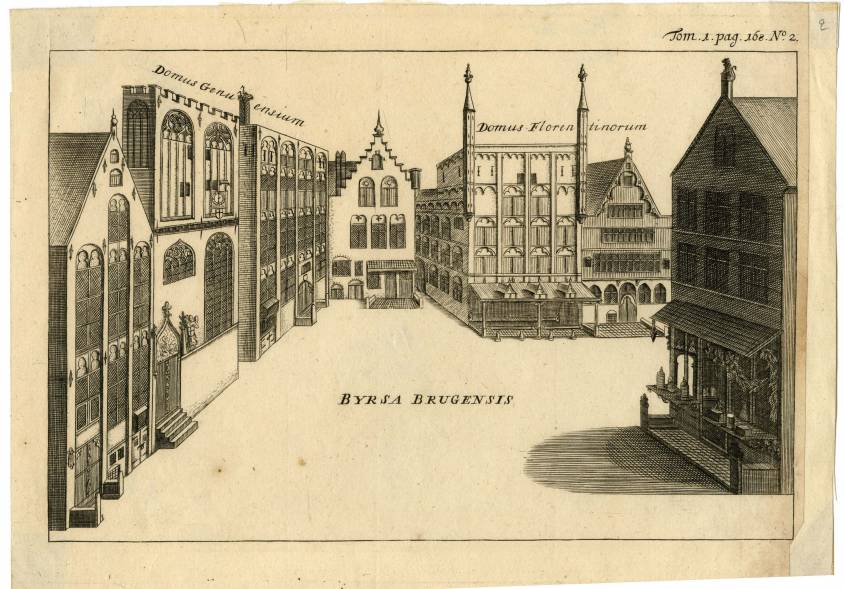

Venise accueille les Juifs mais leur interdit de pratiquer tout autre métier que prêteur contre intérêt. Dans un premier temps, les Juifs s’enrichissent au grand jour à Venise et s’attirent les foudres du reste de la population.

Pour « protéger » les Juifs, le doge de Venise crée le premier « ghetto » (un mot vénitien), offrant, il faut le préciser, le quartier le plus insalubre de la lagune à ces Juifs qu’il déteste tout en chérissant le financement qu’ils permettent aux expéditions coloniales vénitiennes et au trafic d’esclaves que Venise la « Catholique » pratique sans complexes.

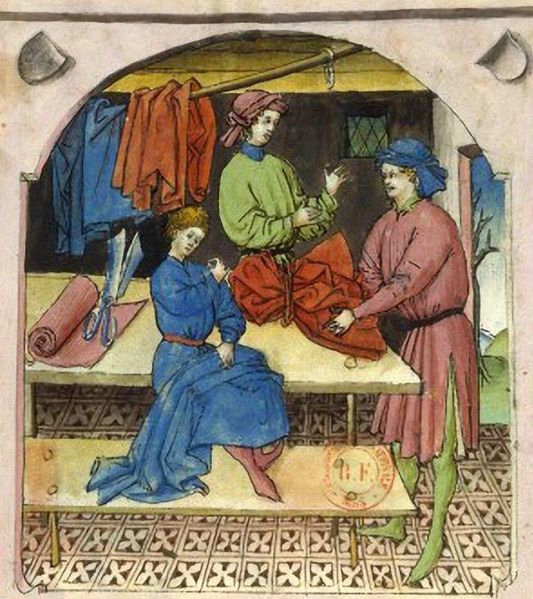

Le marchand de Venise

Voilà l’essence du système vénitien que Shakespeare démasque dans sa comédie Le marchand de Venise. 3

Ainsi, lorsqu’Antonio va solliciter auprès de Shylock un prêt de 3000 ducats pour une période de trois mois, il lui précise dans un premier temps :

« Shylock, quoique je ne prête ni n’emprunte à intérêt, cependant pour fournir aux besoins pressants d’un ami, je dérogerai à ma coutume ».

Shylock répond alors :

« Seigneur Antonio, mainte et mainte fois vous m’avez fait des reproches au Rialto sur mes prêts et mes usances. Je n’y ai jamais répondu qu’en haussant patiemment les épaules, car la patience est le caractère distinctif de notre nation. Vous m’avez appelé mécréant, chien de coupe-gorge, et vous avez craché sur ma casaque de juif, et tout cela parce que j’use à mon gré de mon propre bien. Maintenant il paraît que vous avez besoin de mon secours, c’est bon.

Vous venez à moi alors, et vous dites : ‘Shylock, nous voudrions de l’argent.’ Voilà ce que vous me dites, vous qui avez expectoré votre rhume sur ma barbe ; qui m’avez repoussé du pied, comme vous chasseriez un chien étranger venu sur le seuil de votre porte. C’est de l’argent que vous demandez ! Je devrais vous répondre, dites, ne devrais-je pas vous répondre ainsi : ‘Un chien a-t-il de l’argent ? Est-il possible qu’un roquet prête trois mille ducats ?’ Ou bien irai-je vous saluer profondément, et dans l’attitude d’un esclave, vous dire d’une voix basse et timide : ‘Mon beau monsieur, vous avez craché sur moi mercredi dernier, vous m’avez donné des coups de pied un tel jour, et une autre fois vous m’avez appelé chien ; en reconnaissance de ces bons traitements, je vais vous prêter tant d’argent’ ? »

A quoi Antonio rétorque :

« Je suis tout prêt à t’appeler encore de même, à cracher encore sur toi, à te repousser encore de mon pied. Si tu nous prêtes cet argent, ne nous le prête pas comme à des amis, car l’amitié a-t-elle jamais exigé qu’un stérile métal produisît pour elle dans les mains d’un ami ? mais prête plutôt ici à ton ennemi. S’il manque à son engagement, tu auras meilleure grâce à exiger sa punition ».

Offusqué, Shylock répond :

« Eh ! mais voyez donc comme vous vous emportez ! Je voudrais être de vos amis, gagner votre affection, oublier les avanies que vous m’avez faites, subvenir à vos besoins présents, et ne pas exiger un denier d’usure pour mon argent, et vous ne voulez pas m’entendre ! »

Shylock, pour sortir de la détestation mutuelle propose de lui prêter (selon la règle juive et chrétienne), en ami, sans intérêt. Mais le « bon » catholique Antonio refuse de devenir ami avec le Juif. Il affirme qu’en affaires, il ne faut pas avoir d’amis, et exige qu’on lui prête en tant qu’ennemi car c’est plus facile à sanctionner en cas de non-respect du contrat.

Comme le disait Churchill, un Empire n’a pas d’amis, il n’a que des intérêts. Ce principe sera théorisé ensuite par Carl Schmidt pour devenir la règle de l’oligarchie d’aujourd’hui : pour exister, il faut un ennemi et s’il en manque, dépêchons-nous d’en inventer un !

Le double jeu des Vénitiens

Comme on le voit, Shakespeare pointe sur l’hypocrisie de ce système vénitien qui base sa prospérité sur une politique « gagnant-gagnant » non pas entre amis mais entre ennemis.

Rappelons ici que, bien qu’elle soit régulièrement en guerre contre les Turcs, Venise crée également un ghetto pour les marchands turcs et même une « fondation », c’est-à-dire une représentation commerciale fonctionnelle.

Si l’on reprochait à un ambassadeur vénitien ce commerce avec les Ottomans qui menaçaient l’Occident, celui-ci répondait : « En tant que marchands, nous ne pouvons vivre sans eux. »

Les Ottomans vendaient du blé, des épices, de la soie grège, du coton et de la cendre (pour la fabrication du verre) aux Vénitiens, tandis que Venise leur fournissait des produits finis tels que du savon, du papier, des textiles et… des armes. Bien que cela soit explicitement interdit par le pape, la France, l’Angleterre, les Pays-bas, mais surtout Venise, Gênes, et Florence vendaient des armes à feu et de la poudre à canon au Levant et aux Turcs. 4

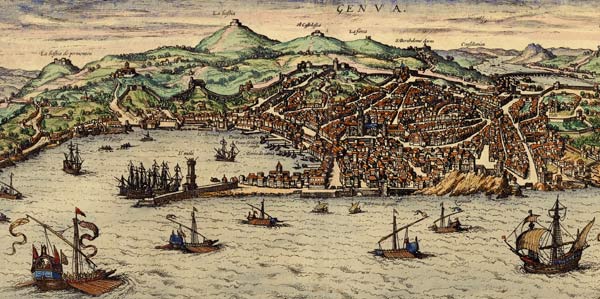

Venise fournit de sa main gauche des canons et des ingénieurs militaires aux Turcs tout en louant à prix fort, de sa main droite, des navires aux Chrétiens voulant les combattre. A cela s’ajoute la rivalité avec Gênes qui s’était alliée à la dynastie des Paléologues mais que les Ottomans ont battue au profit des Vénitiens.

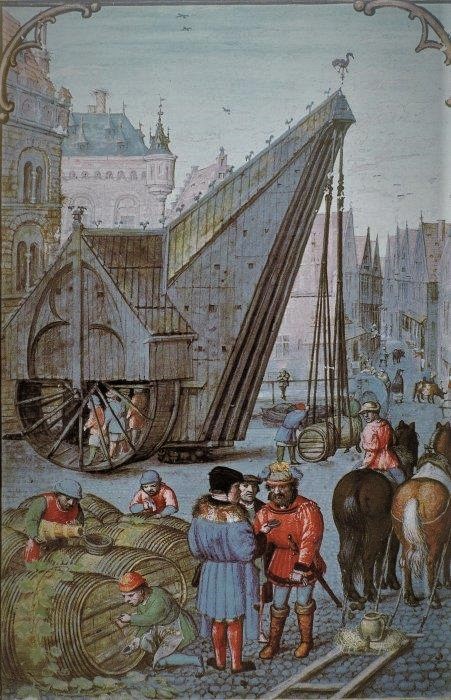

En 1452, un an avant la chute de Constantinople, l’ingénieur et fondeur hongrois Urban (ou Orban), spécialiste des grosses bombardes, se met au service des Ottomans. Ces canons confie-t-il au Sultan, sont si puissants qu’ils feraient chuter « les murs de Babylone ». On connaît la suite en 1453.

Lorsque les Francs veulent louer des navires à Venise pour partir en croisade, l’argent leur fait défaut.

Pas de souci : Venise trouve l’arrangement qui convient. Pour payer la location des navires, les Francs sont invités à faire un petit détour sur le trajet, et commencer la croisade par la libération de Constantinople que Venise veut reprendre aux Ottomans. Et ça marche ! Venise multiplie ses comptoirs et ses bases militaires à Constantinople pour étendre son empire financier et commercial.

Une livre de chair

Face à la réponse sotte et arrogante d’Antonio, Shylock pousse la logique jusqu’à l’absurde et, sur le ton de la plaisanterie, propose alors que dans l’éventualité où son débiteur ne rembourserait pas sa dette en temps et en heure, il aurait le droit de prélever sur celui-ci une livre de chair.

On peut y voir une interprétation littérale et loufoque de ce qui s’écrivait sur les « obligations » ou « reconnaissances de dette » de l’époque. Antonio, qui est convaincu que ses navires rentreront à temps à Venise pour lui fournir de quoi rembourser Shylock, accepte les conditions du contrat, presque en riant de leur caractère surréaliste.

C’est là que Shakespeare pose une question fondamentale et nous offre une belle leçon d’économie, sous la forme d’une métaphore tragique et paradoxale. Dans la plupart des civilisations de l’Antiquité, le non-remboursement d’une dette pouvait vous conduire en esclavage, vous coûter la vie ou vous envoyer en prison pour le reste de vos jours. De l’esclavage monétaire on passait ainsi à l’esclavage physique.

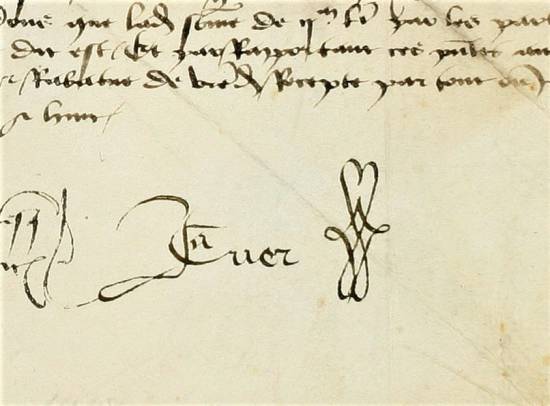

Plus tard, on trouve, par exemple, dans les archives des tribunaux d’Anvers le texte d’un procès en 1567 concernant une obligation entre Coenraerd Schetz et Jan Spierinck :

« Moi, Jan Spierinck, confesse et déclare de ma propre main devoir à l’honorable seigneur Coenraerdt Schetz la somme de quatre cents livres flamandes, et ce sur la base de la somme égale que j’ai reçue de lui à ma satisfaction. Je promets de payer intégralement ledit seigneur Coenraerdt Schetz ou le porteur de la présente, le quatrième jour du prochain mois d’août sans aucun retard, en engageant ma personne et tous mes biens maintenant et à l’avenir. En l’an 1565, le 11 juin ». Vous avez bien lu : « en engageant ma personne ».

Pris à la lettre, le débiteur gage sa personne en caution à son créancier. Rappelons également qu’en France la prison pour dettes privées est instituée par une ordonnance royale de Philippe Le Bel de mars 1303. En dehors de deux périodes de suppression, de 1793 à 1797 et en 1848, la contrainte par corps des débiteurs a persisté en France jusqu’à son abolition en 1867.

A la Renaissance, l’humanisme chrétien de Pétrarque, d’Erasme, de Rabelais et de Thomas More allie la notion de justice de Socrate avec celle de l’amour d’autrui, et un nouveau principe émerge : la vie de chaque individu est sacrée et a une valeur incommensurablement supérieure à tous les titres de dette financière.

C’est une remise en question de ce principe qui fait tourner la comédie de Shakespeare au drame. Petit à petit, le spectateur apprend que les navires d’Antonio ont tous été emportés par des tempêtes et d’autres déconvenues. Il ne dispose donc pas en temps et en heure des moyens nécessaires pour s’acquitter de sa dette.

Le marchand de Venise doit donc accepter que Shylock lui prenne une livre de chair comme le stipule la reconnaissance de dette qu’il a signée… un titre de dette validé par les lois de la République.

Pour sauver la vie d’Antonio, ses amis proposent alors au prêteur le double de la somme initiale empruntée, mais Shylock, animé par un sentiment de vengeance, ne veut rien entendre, fâché de surcroît du fait que sa fille est partie de sa maison avec un jeune marchand chrétien emportant une coquette somme de ducats et des bijoux de famille.

Shylock répond vicieusement au Doge qui lui demande d’être clément, qu’il ne réclame rien d’autre que l’application de la loi. Au passage il rappelle aux Vénitiens qu’ils sont mal placés pour donner des leçons de moralité, car à Venise on peut « acheter » des personnes :

« Quel jugement aurais-je à redouter, puisque je ne fais point de mal ? Vous avez chez vous un grand nombre d’esclaves que comme vos ânes, vos chiens et vos mulets, vous employez aux travaux les plus abjects et les plus vils, parce que vous les avez achetés. Irai-je vous dire : rendez-leur la liberté, faites leur épouser vos héritières ? Pourquoi suent-ils sous des fardeaux ? Donnez-leur des lits aussi doux que les vôtres. Que leur palais soit flatté par les mêmes mets que le vôtre. Vous me répondez : ces esclaves sont à nous. Je vous réponds de même : la livre de chair que j’exige de lui m’appartient : je l’ai chèrement payée, et je la veux. Si vous me refusez, honte à vos lois ! Il n’y a plus aucune force dans les décrets du sénat de Venise. — J’attends que vous me rendiez justice. Parlez : l’aurai-je ? »

A cela, le Doge impuissant n’apporte aucun contre-argument. Lui-même doit obéir aux lois de la cité. L’unique chose qu’il a le droit de faire, c’est de laisser la parole à un docteur en droit qui a examiné l’affaire, pour qu’il livre son avis d’expert.

Retournement de la situation

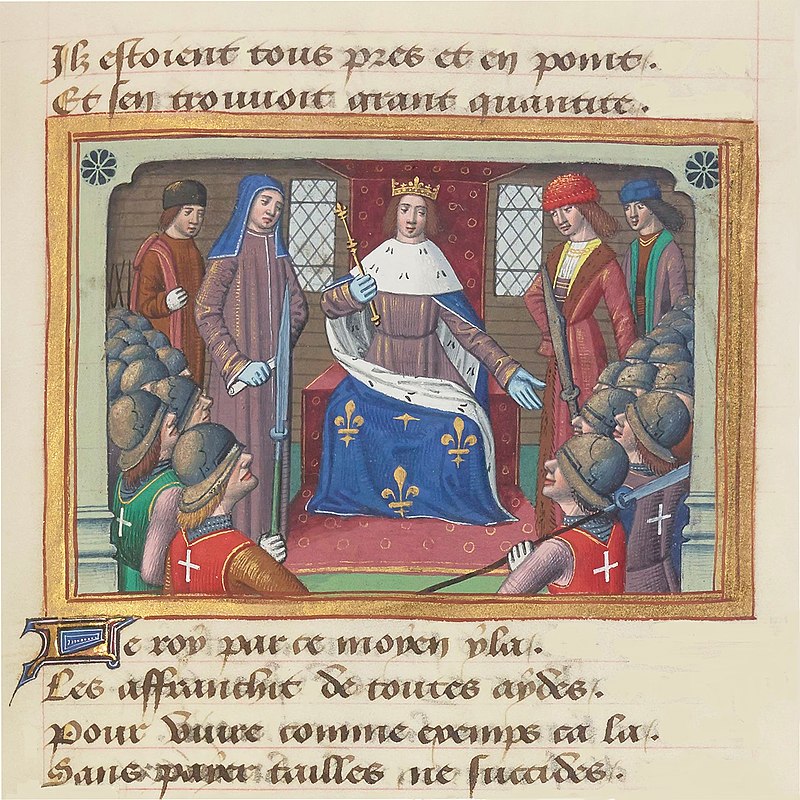

Ici, Shakespeare fait intervenir Portia qui, déguisée en homme de loi et agissant au nom d’un principe supérieur, l’amour pour l’humanité et le bien, prend la parole. 5

Une fois reconnue la validité de la demande de Shylock, elle retourne la situation avec le genre d’audace qui nous manque aujourd’hui. A propos de la créance, elle relève un détail important concernant la mise en œuvre de la sanction :

« Le billet ne t’accorde pas une goutte de sang : les termes sont exprès ; une livre de chair. Prends ce qui t’est dû ; prends ta livre de chair. Mais si, en la coupant, tu verses une seule goutte de sang chrétien, les lois de Venise ordonnent la confiscation de tes terres et de tes biens au profit de la république. »

C’est une autre belle leçon que nous donne Shakespeare. Combien de lois excellentes ne valent rien du simple fait que leurs auteurs n’ont pas pris la peine d’en spécifier la mise en œuvre ? Connaissez-vous les lois vous permettant de vous défendre contre les injustices que le système vous inflige ? Car si le diable est dans les détails, le bon Dieu n’est parfois pas loin. A vous d’aller le chercher.

Shakespeare nous rappelle que l’économie ne se réduit pas au droit et aux mathématiques. Tout choix économique reste un choix de société. En réalité, seule « l’économie politique » devrait être enseignée dans nos facultés et nos théâtres.

Présenter la science de l’économie et de la finance comme une réalité « objective » et non pas comme une réalité des choix humains, est la meilleure preuve que nous sommes soumis à de la propagande.

Pour conclure, soulignons que contrairement à la pièce de Christopher Marlowe, Le Juif de Malte (vers 1589), l’acteur principal de la pièce de Shakespeare n’est pas le Juif maléfique Shylock (comme le prétendaient des antisémites qui faisaient jouer des versions dénaturées de la pièce durant les périodes noires de notre histoire), mais bien le très catholique marchand de Venise qui, on l’a vu, se sert des Juifs pour son propre intérêt. Rappelons que dans le ghetto juif de Venise, les Juifs n’avaient que le droit de s’occuper de finance mais de rien d’autre…

Enfin, dans Le marchand de Venise, Shakespeare démasque le fonctionnement d’une finance folle et criminelle qui sait utiliser des interprétations formelles du droit (l’apparence de la justice) pour satisfaire sa cupidité (la véritable injustice).

NOTES:

- Henry Farnam, Shakespeare as an economist, p. 437, Yale Publishing Association, New Haven ; ↩︎

- Voir à ce propos Sinan Guven, Le conflit entre l’intérêt et les religions abrahamiques, HEConomist, le journal des étudiants ; ↩︎

- Toutes les citations qui suivent du Marchand de Venise de Shakespeare sont tirées de la version en lecture libre sur le site Atramenta. ↩︎

- Salim Aydoz, Artillery Trade of the Ottoman Empire, Muslim Heritage website, Sept. 2006 ; ↩︎

- Le principe d’une femme « prométhéenne » intervenant déguisée en homme pour le bien de l’humanité sera, avec la personne de Leonore, au centre de Fidelio, l’unique opéra de Beethoven ; ↩︎

La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations

Il est de bon ton aujourd’hui de présenter les enjeux maritimes dans le cadre d’une l’idéologie géopolitique britannique moribonde dressant les pays et les peuples les uns contre les autres.

Cependant, comme le démontre cette brève histoire de la Route de la soie maritime, tirée pour l’essentiel d’un document de l’organisation internationale du tourisme, l’océan a été avant tout un lieu fantastique de rencontres fertiles, de brassages culturels et de coopérations mutuellement bénéfiques.

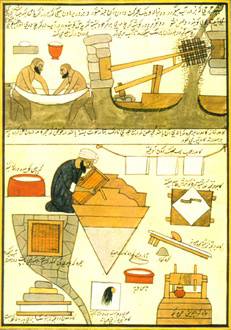

Les anciens Chinois ont inventé beaucoup de choses que nous utilisons de nos jours, notamment le papier, les allumettes, les brouettes, la poudre à canon, la noria (élévateur), les écluses à sas, le cadran solaire, l’astronomie, la porcelaine, la peinture laque, la roue de potier, les feux d’artifice, la monnaie de papier, la boussole, le gouvernail d’étambot, le tangram, le sismographe, les dominos, la corde à sauter, les cerfs-volants, la cérémonie du thé, le parapluie pliable, l’encre, la calligraphie, le harnais pour animaux, les jeux de cartes, l’impression, le boulier, le papier peint, l’arbalète, la crème glacée, et surtout la soie dont nous aller parler ici.

Origine de la soie

Avant de parler des « routes » de la soie, deux mots sur les origines de la sériciculture, c’est-à-dire l’élevage de vers à soie.

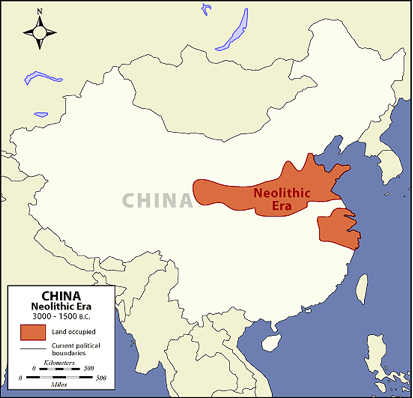

Comme le confirment des découvertes archéologiques récentes, la production de la soie représente un savoir-faire ancestral. La présence du mûrier pour l’élevage du ver à soie a été constatée en Chine autour du fleuve jaune chez la culture de Yangshao lors du néolithique moyen chinois de 4500 à 3000 av. JC.

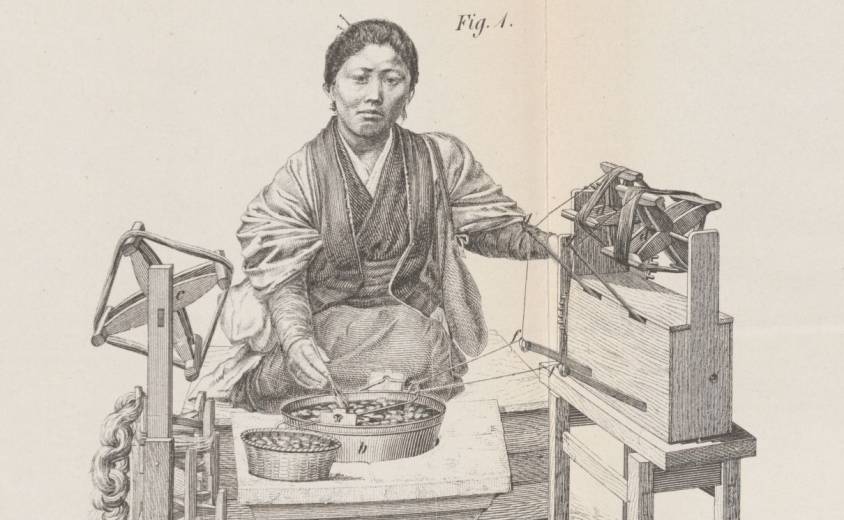

En général, on préfère retenir la légende qui affirme que la soie a été découverte vers 2500 ans avant J.C., par la princesse chinoise Si Ling-chi, lorsqu’un cocon tomba accidentellement dans son bol de thé. En essayant de le retirer, elle s’aperçut que le cocon ramolli par l’eau chaude déployait un fil délicat, doux et solide pouvant être dévidé et assemblé. Ainsi serait née l’idée de confectionner des étoffes. La princesse décida alors de planter de nombreux mûriers blancs dans son jardin pour élever des vers à soie.

Les vers à soie (ou bombyx) et les mûriers furent divinement bien soignés par la princesse (les vers à soie se nourrissent uniquement de feuilles de mûriers blancs).

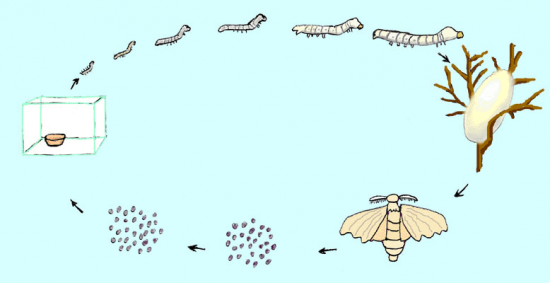

La production de soie est un processus long qui nécessite une grande surveillance. Les papillons de soie pondent environs 500 œufs au cours de leurs vies, qui est de 4 à 6 jours. Après éclosion des œufs, les bébés vers se nourrissent de feuilles de mûrier dans un environnement contrôlé. Ils ont un féroce appétit et leur poids peut considérablement augmenter. Après avoir emmagasiné suffisamment d’énergie, les vers sécrètent par leurs glandes de la soie une gelée blanche et s’en servent pour réaliser un cocon autour d’eux.

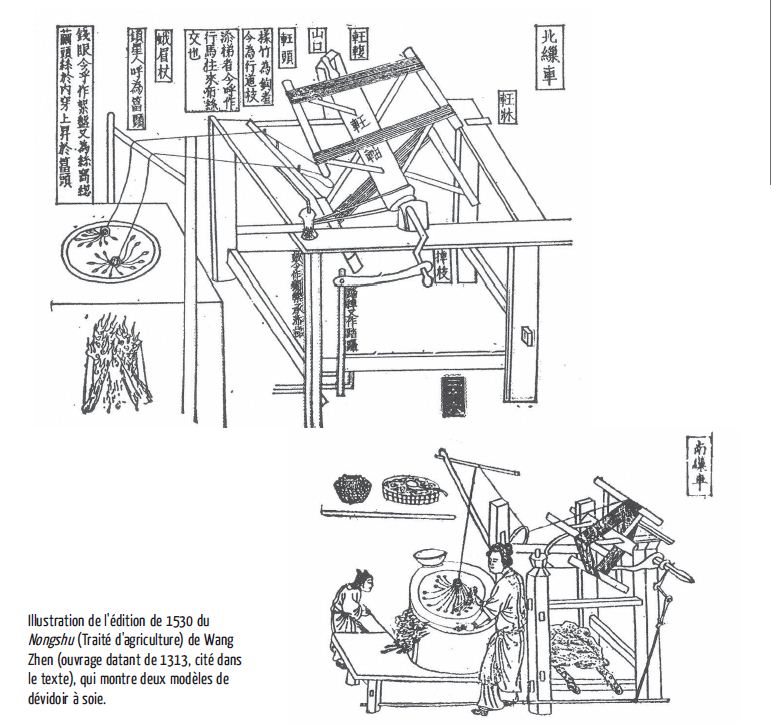

Après huit ou neuf jours, les vers sont tués et les cocons sont plongés dans de l’eau bouillante afin d’assouplir les filaments de protection qui sont enroulés sur une bobine. Ces filaments peuvent être de 600 à 900 mètres de long. Plusieurs filaments sont assemblés pour former un fil. Les fils de soie sont alors tissé pour former une toile ou utilisée pour de la broderie fine ou encore le brocart, riche tissu de soie rehaussé de dessins brochés en fils d’or et d’argent.

Le début du commerce de la soie

Sous la menace de la peine capitale, la sériciculture resta un secret bien gardé et la Chine conservera durant des millénaires son monopole sur la fabrication.

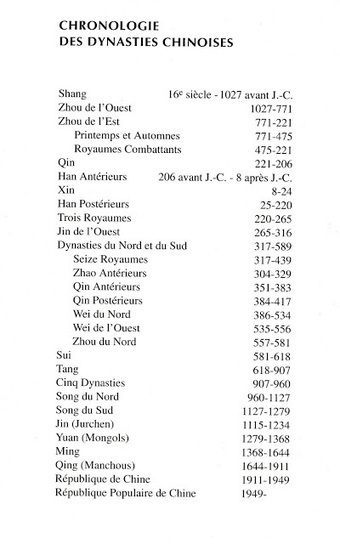

Ce n’est que sous la dynastie des Zhou (1112 av. JC.), qu’une Route de la soie maritime va desservir à partir de la Chine le Japon et la Corée car le gouvernement décide d’y envoyer, depuis le port situé dans la baie de Bohai (de la Péninsule de Shandong), des Chinois chargés de former les habitants à la sériciculture et l’agriculture. C’est ainsi que les techniques d’élevage du vers à soie, du bobinage et du tissage de la soie ont, peu à peu, été introduites en Corée via la mer Jaune.

Lorsque l’empereur Qin Shi Huang unifie la Chine (221 av. JC.), de nombreuses personnes des États de Qi, Yan et Zhao s’enfuient vers la Corée en emportant, avec eux, des vers à soie et leur technique d’élevage. Ceci va accélérer le développement de la filature de la soie dans ce pays.

Pour les relations internationales de la Chine, la Corée a joué un rôle central en particulier comme un pont intellectuel entre la Chine et le Japon. Son commerce avec la Chine a également permis la divulgation du bouddhisme et des méthodes de fabrication de la porcelaine.

Bien qu’initialement réservé à la Cour impériale, la soie s’est répandu à travers toute la culture asiatique, aussi bien géographiquement que socialement. La soie devient rapidement le tissu de luxe par excellence que la terre entière désire.

A l’époque des dynasties Han (206 av. JC à 220), un canevas dense de routes commerciales fait exploser les échanges culturels et commerciaux à travers l’Asie centrale et impacte profondément la dynamique civilisationnelle. La dynastie des Han continue la construction de la grande muraille et crée notamment la commanderie de Dunhuang (Gansu), poste clé de la Route de la soie. Son commerce s’étend, plus de deux siècles av. JC, jusqu’à la Grèce puis Rome où la soie est réservée aux élites.

Au IIIe siècle, l’Inde, le Japon et la Perse (Iran) réussissent à percer le secret de la fabrication de la soie et deviennent d’importants producteurs.

La soie arrive en Europe

L’élevage du ver à soie, dit-on, aurait débuté en Europe au VIe siècle grâce à deux moines du Mont Athos, envoyés par l’empereur byzantin Justinien. Ils ont rapporté de Chine ou d’Inde, des œufs de vers à soie cachés dans leur bâton de pèlerin en bambou creux. Une autre version prétend que ce serait l’empereur Han Wu (IIe siècle) qui envoya des ambassadeurs, munis de présents tel que la soie, vers l’occident. L’élevage se répandit d’abord dans l’empire byzantin qui en conserva le secret.

Au VIIe siècle, la sériciculture se répand en Afrique et en Sicile où, sous l’impulsion de Roger Ier de Sicile (v. 1034-1101) et de son fils Roger II (1093-1154), le ver à soie et le mûrier furent introduits dans l’ancien Péloponnèse.

Au Xe siècle, l’Andalousie devient l’épicentre de la fabrication de la soie avec Grenade, Tolède et Séville. Lors de la conquête arabe, la sériciculture passa en Espagne, en Italie (Venise, Florence et Milan) et en France.

Les plus anciennes traces françaises d’une activité séricicole remontent au XIIIe siècle, notamment dans le Gard (1234) et à Paris (1290).

Au XVe siècle, face à l’importation ruineuse de la soie (brute ou manufacturée) italiennes, Louis XI essaye de créer des manufactures de soieries, d’abord à Tours sur la Loire, en ensuite à Lyon, une ville au carrefour des routes nord-sud où les émigrants italiens pratiquaient déjà le commerce de soieries.

Au XIXe siècle, la production de la soie a été industrialisée au Japon mais au XXe siècle, la Chine reprend sa place comme le plus grand producteur mondial. Aujourd’hui, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, le Vietnam, l’Ouzbékistan et le Brésil ont des grosses capacités de production.

Brassage culturel

Autant que la soie elle-même, le transport de la soie par voie maritime remonte à des âges immémoriaux.

Pour les Chinois, il existe deux principales routes : la Route de la Soie de la Mer orientale de Chine (vers la Corée et le Japon) et la Route de la Soie de la Mer méridionale de Chine (via le détroit de Malacca vers l’Inde, le golfe Persique, l’Afrique et l’Europe). Royaume du Fou-Nan

Au Vietnam, le musée de Hanoï possède une pièce de monnaie datant de l’an 152 arborant l’effigie de l’empereur romain Antonin le Pieux. Cette pièce a été découverte dans les vestiges d’Oc Eo, une ville vietnamienne située au sud du delta du Mékong, qu’on pense avoir été le port principal du Royaume du Fou-nan (Ier au IXe siècle).

Ce royaume, qui couvrait le territoire du Cambodge actuel et de la région administrative vietnamienne du delta du Mékong, a prospéré du Ier au IXe siècle. Or, la première mention du royaume du Fou-nan, apparait dans le compte rendu d’une mission chinoise qui s’y est rendue au IIIe siècle.

Les Founamiens furent à la gloire de leur puissance lorsque l’hindouisme et le bouddhisme furent introduits en Asie du Sud-Est.

Ensuite, à partir de l’Egypte, des marchands grecs ont atteint la baie de Bengale. Des quantités considérables de poivre atteignent alors Ostia, le port d’entrée de Rome. Toutes les preuves historiques démontrent que le commerce est-ouest fleurissait dès notre premier millénaire.

Perses et Arabes en Asie

Du coté occidental, à l’entrée de la baie de Koweït, à 20 kilomètres au large de la ville de Koweït City, non loin du débouché de l’estuaire commun du Tigre et de l’Euphrate dans le golfe Persique, l’île de Failaka a été l’un des lieux de rendez-vous où la Grèce, Rome et la Chine échangeaient leurs marchandises.

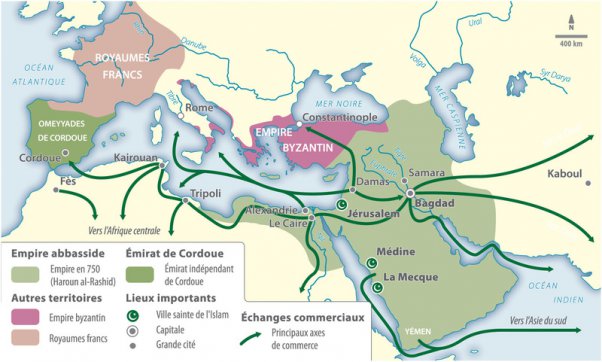

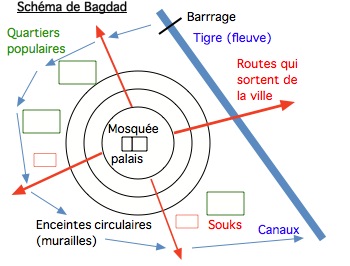

Sous la dynastie des Sassanides (226-651), les Perses ont développé leurs routes commerciales jusqu’en Asie du Sud-est en passant par l’Inde et le Sri Lanka. Cette infrastructure commerciale fut reprise ensuite par les Arabes lorsqu’en 762 ils déplacèrent la capitale Omeyyade de Damas à Bagdad.

Ainsi, la ville de Quilon (Kollam), la capitale du Kerala en Inde, voit cohabiter dès le IXe siècle des colonies de marchands arabes, chrétiens, juifs et chinois.

Du coté occidental, les navigateurs perses et ensuite arabes ont joué un rôle central dans la naissance de la route de la soie maritime. A la suite des routes sassanides, les Arabes poussaient leurs dhows, c’est-à-dire les boutres ou voiliers arabes traditionnels, de la mer Rouge aux côtes chinoises et jusqu’aux confins de la Malaisie et de l’Indonésie.

Ces marins apportèrent avec eux une nouvelle religion, l’islam qui s’étendra en Asie du Sud-Est. Si initialement le pèlerinage traditionnel (le hajj) vers la Mecque ne fut qu’une aspiration pour de nombreux musulmans, il leur deviendra de plus en plus possible de l’effectuer.

Lors de la mousson, la saison où les vents sont favorables à la navigation vers l’Inde dans l’océan Indien, les missions commerciales semestrielles se transformaient en véritables foires internationales offrant du même coup une occasion pour transporter par la mer une grande quantité de marchandises dans des conditions (abstraction faite des pirates et de l’imprévisibilité du temps) relativement moins exposées aux dangers du transport par voie terrestre.

Chine : la Route de la soie maritime

sous les dynasties Sui, Tang et Song

C’est sous la dynastie Sui (581-618), qu’en partance de Quanzhou, ville côtière dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine, la Route de la soie maritime trace ses premiers itinéraires commerciaux.

Riche de sa panoplie d’endroits pittoresques et de sites historiques, Quanzhou a été proclamée « point de départ de la Route de la Soie maritime » par l’UNESCO.

C’est à cette époque que les premières méthodes d’imprimerie font leur apparition en Chine. Il s’agit de blocs de bois permettant d’imprimer sur du textile. En 593, l’Empereur Sui, Wen-ti, ordonna l’impression des images et des écrits bouddhiques. Un des plus anciens textes imprimés est un écrit bouddhiste datant de 868 retrouvé dans une grotte près de Dunhuang, une ville étape de la Route de la soie.

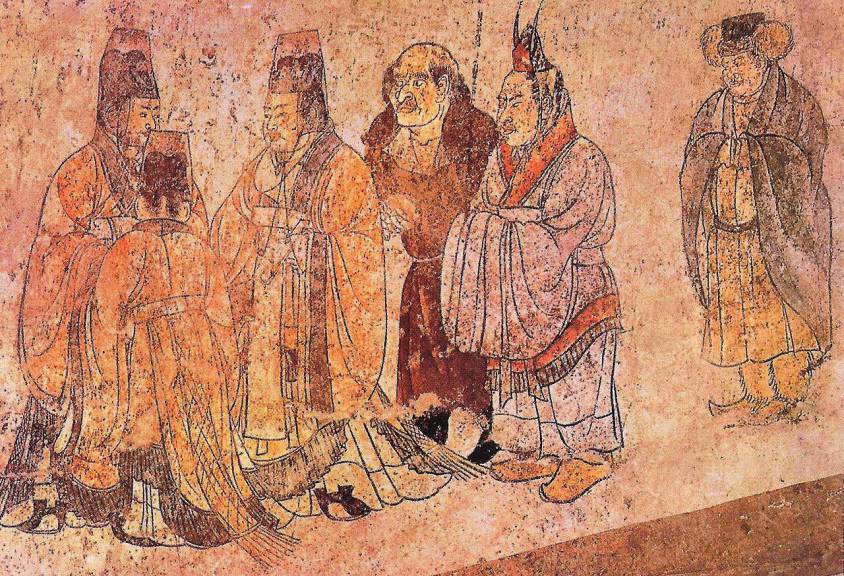

Sous la dynastie Tang (618-907), l’expansion militaire du Royaume apporta de la sécurité, du commerce et des idées nouvelles. Le fait que la stabilité de la Chine des Tang coïncide avec celle de la Perse des Sassanides, permet alors aux routes de la soie terrestres et maritimes de prospérer. La grande transformation de la route de la soie maritime aura lieu à partir du VIIe siècle lorsque la Chine s’ouvre de plus en plus aux échanges internationaux.

Le premier ambassadeur arabe y prend ses fonctions en 651.

La Dynastie Tang choisit comme capitale la ville de Chang’an (appelé aujourd’hui Xi’an). Elle adopte une attitude ouverte vis-à-vis des différentes croyances. Des temples bouddhistes, taoïstes et confucéens y coexistent pacifiquement avec des mosquées, des synagogues et des églises nestoriennes chrétiennes.

Chang’an étant le terminus de la Route de la Soie, le marché ouest de Chang’an devient le centre du commerce mondial. Selon le registre de l’Autorité Six des Tang, plus de 300 nations et régions avaient des relations commerciales avec Chang’an.

Presque 10 000 familles de pays étrangers de l’ouest vivaient dans la ville, spécialement dans la zone autour du marché ouest. Il y avait beaucoup d’auberges étrangères dont le personnel était des servantes étrangères choisies pour leur beauté. Le poète le plus célèbre dans l’histoire Chinoise, Li Bai, flânait souvent parmi elles. La nourriture étrangère, les costumes, la musique étaient la mode de Chang’an.

Après la chute de la dynastie Tang, les Cinq dynasties et la période des dix royaumes (907-960), l’arrivée de la dynastie Song (960-1279) va inaugurer une nouvelle période faste caractérisée par une centralisation accrue et un renouveau économique et culturel. La route maritime de la soie retrouve alors de son allant. En 1168 une synagogue est érigée à Kaifeng, capitale de la dynastie Song du Sud, pour servir aux marchands de la route de la soie.

Durant la même période, de pair avec l’expansion de l’islam, des comptoirs commerciaux vont apparaître tout autour de l’océan Indien et dans le reste de l’Asie du Sud-est.

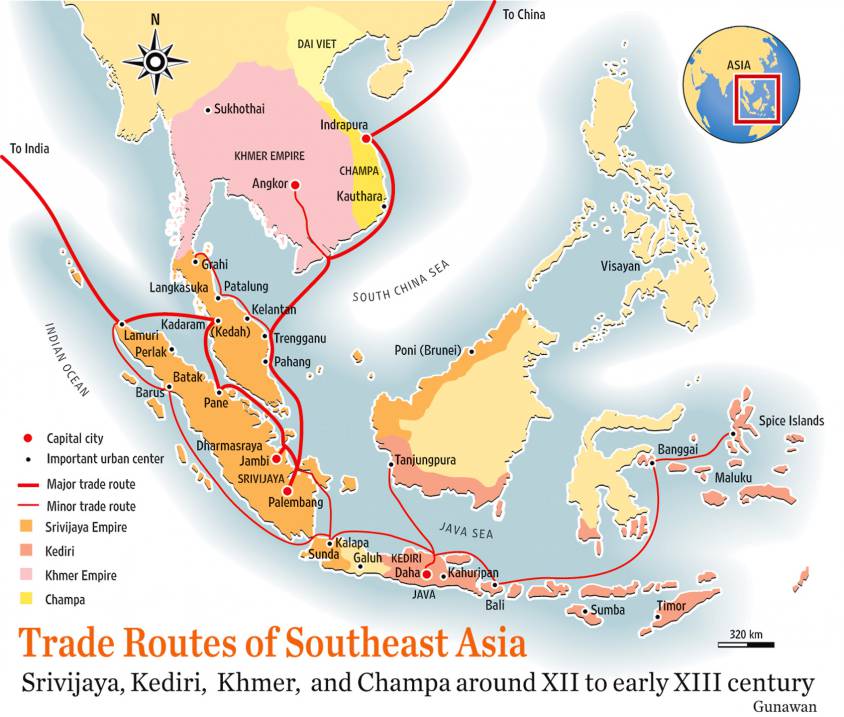

La Chine incite alors ses marchands à saisir les occasions qu’offre le trafic maritime, notamment la vente du camphre, une plante médicinale très recherchée. Un véritable réseau commercial se développe alors dans les Indes orientales sous les auspices du Royaume de Sriwijaya, une cité-Etat du sud de Sumatra en Indonésie (voir ci-dessous) qui fera pendant près de six siècles la jonction entre d’un coté les marchands chinois et de l’autre les Indiens et les Malais. Une route commerciale émerge alors réellement méritant le nom de « route de la soie » maritime.

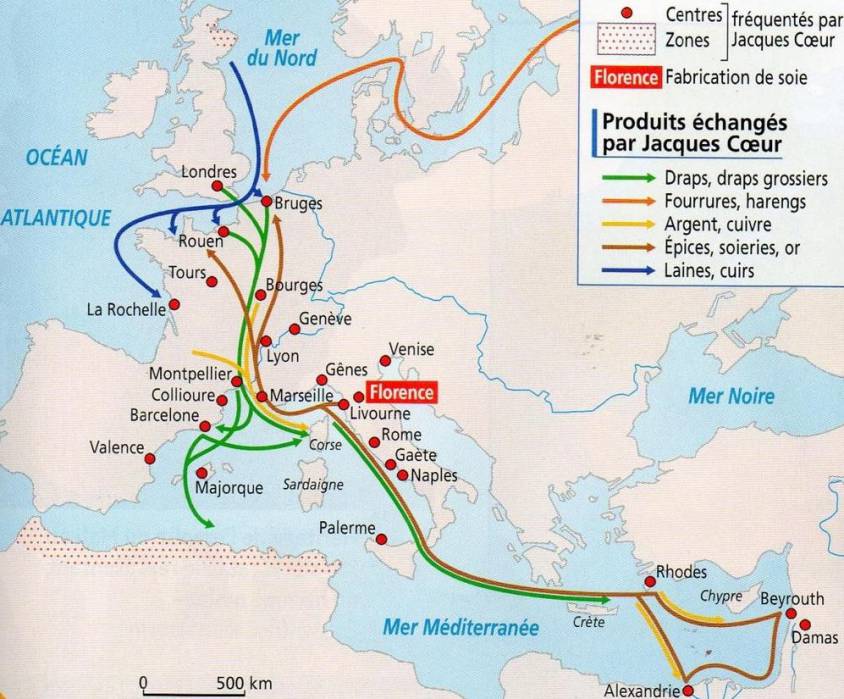

Des quantités de plus en plus importantes d’épices passent alors par l’Inde, la mer Rouge et Alexandrie en Egypte avant d’atteindre les marchands de Gênes, Venise et les autres ports occidentaux. De là, ils repartiront vers les marchés du nord de l’Europe de Lübeck (Allemagne), Riga (Lituanie) ou encore Tallinn (Estonie), qui deviendront, à partir du XIIe siècle, des villes importantes de la Ligue hanséatique.

En Chine, sous le règne de l’empereur Song, Renzong (1022-1063), beaucoup d’argent et d’énergie furent dépensés pour réunir les savoirs et les savoir-faire. L’économie fut la première à en bénéficier.

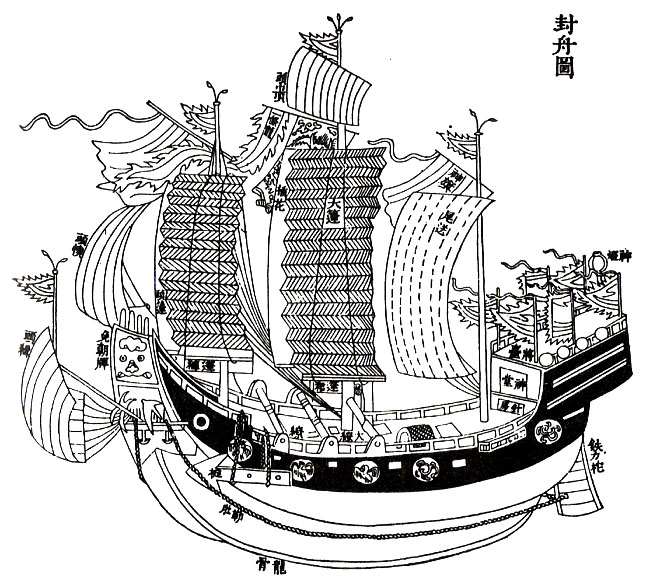

En s’appuyant sur le savoir-faire des marins arabes et indiens, les navires chinois deviennent alors les plus avancés du monde.

Les Chinois, qui avaient inventé la boussole (au moins depuis l’an 1119), dépassèrent rapidement leurs concurrents au niveau de la cartographie et l’art de naviguer alors que la jonque chinoise devient le vraquier par excellence.

Dans son traité géographique, Zhou Qufei, en 1178, rapporte :

« Les gros navires qui croisent la Mer du sud sont comme des maisons. Lorsqu’ils déplient leurs voiles, on dirait d’énormes nuages. Leur gouvernail est long de plusieurs dizaines de pieds. Un seul navire peut abriter plusieurs centaines d’hommes. A bord, il y a de quoi manger pour un an ».

Des fouilles archéologiques confirment cette réalité comme par exemple l’épave d’une jonque datant du XIVe siècle, retrouvée aux larges de la Corée, dans laquelle on a découvert plus de 10 000 pièces de céramique.

Lors de cette période, le commerce côtier passe graduellement des mains des marchands arabes aux mains des marchands chinois. Le commerce s’étend, notamment grâce à l’inclusion de la Corée ainsi que l’intégration du Japon, de la côte indienne de Malabar, du golfe Persique et de la mer Rouge dans les réseaux commerciaux existants.

La Chine exporte du thé, de la soie, du coton, de la porcelaine, des laques, du cuivre, des colorants, des livres et du papier. En retour, elle importe des produits de luxe et des matières premières, notamment des bois rares, des métaux précieux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des épices et de l’ivoire.

Des pièces de monnaie en cuivre de la période Song ont été découvertes au Sri Lanka, et la présence de la porcelaine de cette époque a été constatée en Afrique de l’Est, en Egypte, en Turquie, dans certains Etats du Golfe et en Iran, tout comme en Inde et en Asie du Sud-est.

L’importance de la Corée et du Royaume de Silla

Pendant le premier millénaire, la culture et la philosophie ont fleuri dans la péninsule Coréenne. Un réseau marchand bien organisé et bien protégé avec la Chine et le Japon y opérait.

Sur l’île japonaise d’Okino-shima on trouve de nombreuses traces historiques témoignant des échanges intenses entre l’archipel japonais, la Corée et le continent asiatique.

Des fouilles effectuées dans des tombeaux anciens à Gyeongju, aujourd’hui une ville sud-coréenne de 264 000 habitants et capitale de l’ancien Royaume de Silla (de 57 av. JC à 935) qui contrôlait la plus grande partie de la péninsule du VIIe au IXe siècle, démontrent l’intensité des échanges de ce royaume avec le reste du monde, via la route de la soie.

L’Indonésie, une grande puissance maritime au coeur de la Route de la soie maritime

En Indonésie, en Malaisie et dans le sud de la Thaïlande, le Royaume de Sriwijaya (VIIe au XIIIe) a joué le rôle majeur de comptoir maritime où furent entreposées des marchandises de forte valeur de la région et au-delà en vue de leur commercialisation ultérieure par voie maritime. Sriwijaya contrôlait notamment le détroit de Malacca, le passage maritime incontournable entre l’Inde et la Chine.

A l’apogée de sa puissance au XIe siècle, le réseau des ports et des comptoirs sous domination Sriwijaya échangèrent une vaste palette de produits et de productions : du riz, du coton, de l’indigo et de l’argent de Java, de l’aloès (une plante succulente d’origine africaine), des résines végétales, du camphre, de l’ivoire et des cornes de rhinocéros, de l’étain et de l’or de Sumatra, du rotin, des bois rouges et d’autres bois rares, des pierres précieuses de Bornéo, des oiseaux rares et des animaux exotiques, du fer, du santal et des épices d’Indonésie orientale, d’Inde et d’Asie du Sud-est, et enfin, de Chine, des porcelaines, des laques, du brocart, des tissues et de la soie.

Avec comme capitale la ville de Palembang (à ce jour 1,7 million d’habitants) sur la rivière Musi dans ce qui est aujourd’hui la province méridionale de Sumatra, ce royaume d’inspiration hindouiste et bouddhiste, qui a prospéré du VIIIe au XIIIe siècle, a été le premier royaume indonésien d’importance et la première puissance maritime indonésienne.

Dès le VIIe siècle, il règne sur une grande partie de Sumatra, la partie occidentale de l’île de Java et une partie importante de la péninsule malaise. Avec une étendue au Nord jusqu’en Thaïlande, où des vestiges archéologiques de cités Sriwijaya existent encore.

Le musée de Palembang — une ville où communautés chinoises, indiennes, arabes et yéménites, chacun avec ses institutions particulières, co-prospèrent depuis plusieurs générations — raconte à merveille comment la Route de la soie maritime a engendré un enrichissement culturel mutuel exemplaire.

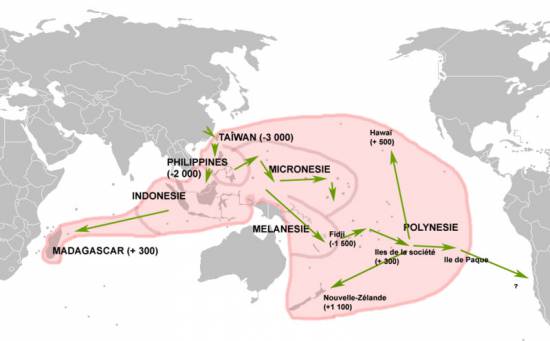

Madagascar, le sanskrit et la Route de la cannelle

Aujourd’hui, Madagascar est habitée par des noirs et des asiatiques. Des tests ADN ont confirmé ce que l’on savait depuis longtemps : de nombreux habitants de l’île descendent de marins malais et indonésiens qui ont mis pied sur l’ile vers l’année 830 lorsque l’Empire Sriwijaya étend son influence maritime vers l’Afrique.

Autre élément de preuve de cette présence, le fait que la langue parlée sur l’île emprunte des mots sanskrits et indonésiens.

Sans surprise, la carte de l’expansion des langues austronésiennes est quasiment superposable à celle de la Route de la cannelle (ci-dessus).

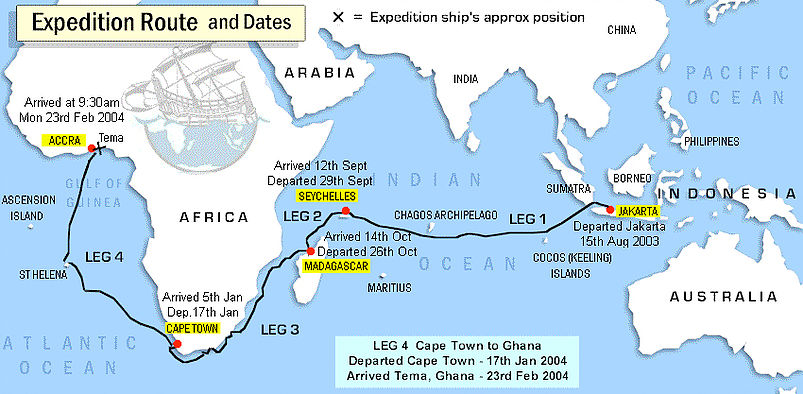

Pour démontrer la faisabilité de ces voyages maritimes, une équipe de chercheurs a navigué en 2003 d’Indonésie jusqu’au Ghana en passant par Madagascar à bord du Borobudur, la reconstruction d’un des voiliers figurant dans plusieurs des 1300 bas-reliefs décorant le temple bouddhiste de Borobudur sur l’île de Java en Indonésie, datant du VIIIe siècle.

Beaucoup pensent que ce navire est une représentation de ceux que les marchands indonésiens utilisaient autrefois pour traverser l’océan jusqu’en Afrique. Les navigateurs indonésiens utilisaient habituellement des bateaux relativement petits. Pour en assurer l’équilibre, ils les équipaient de balanciers, aussi bien doubles (ngalawa) que simples.

Leurs bateaux, dont la coque était taillée dans un seul tronc d’arbre, étaient appelés sanggara. Dans leurs traversées vers l’est, les marchands de l’archipel indonésien pouvaient jadis se rendre jusqu’à Hawaii et la Nouvelle-Zélande, à une distance de plus de 7 000 km.

En tout cas, le bateau des chercheurs, équipé d’un mât de 18 mètres de haut, a réussi à parcourir la route Jakarta – Maldives – cap de Bonne-Espérance – Ghana, une distance de 27 750 kilomètres, soit plus de la moitié de la circonférence de la Terre !

L’expédition visait à refaire une route bien précise : celle de la cannelle, qui a conduit les marchands indonésiens jusqu’en Afrique pour vendre des épices, dont la cannelle, une denrée très recherchée à l’époque. Elle était déjà très prisée dans les régions du bassin méditerranéen bien avant l’ère chrétienne.

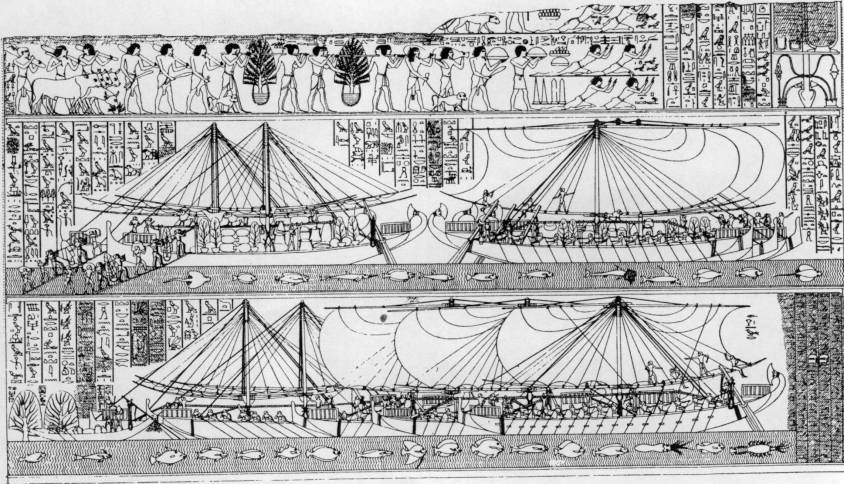

Sur les murs du temple égyptien de Deir el-Bahari (Louksor), une peinture représente une expédition navale importante dont il est dit qu’elle aurait été ordonnée par la reine Hatshepsout, qui régna de 1503 à 1482 avant JC.

Autour de cette peinture des hiéroglyphes expliquent que ces navires transportaient diverses espèces de plantes et d’essences odorantes destinées au culte. Une de ces denrées est la cannelle. Riche en arôme, elle était une composante importante des cérémonies rituelles dans les royaumes d’Egypte.

Or, la cannelle poussait à l’origine en Asie centrale, dans l’est de l’Himalaya et dans le nord du Vietnam. Les Chinois méridionaux l’ont transplantée de ces régions dans leur propre pays et l’ont cultivée sous le nom de gui zhi.

De la Chine, le gui zhi s’est répandu dans tout l’archipel indonésien, trouvant là une terre d’accueil très fertile, en particulier dans les îles Moluques. De fait, le commerce international de la cannelle était alors un monopole tenu par les marchands indonésiens. La cannelle d’Indonésie était appréciée pour son excellente qualité et son prix très compétitif.

Les Indonésiens parcouraient donc à la voile de grandes distances, jusqu’à plus de 8 000 km, traversant l’océan Indien jusqu’à Madagascar et le nord-est de l’Afrique. De Madagascar, les produits étaient transportés à Rhapta, dans une région côtière qui prit par la suite le nom de Somalie. Au-delà, les marchands arabes les expédiaient vers le nord jusqu’à la mer Rouge.

Le détroit de Malacca

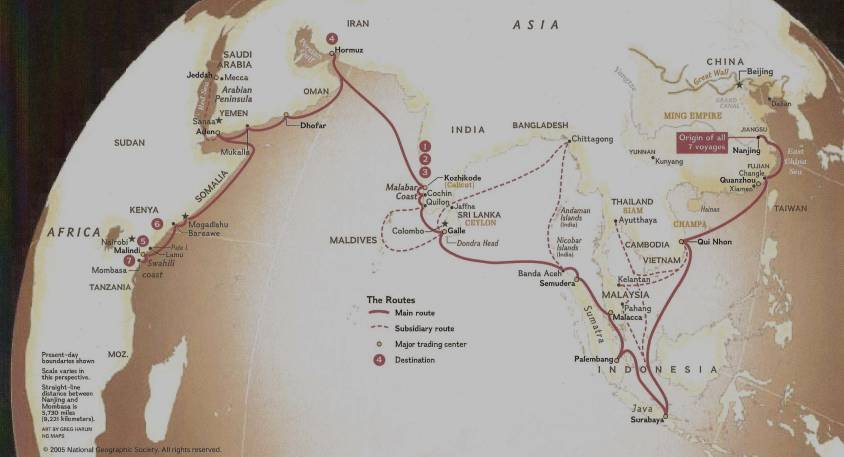

Pour la Chine, le détroit de Malacca a toujours représenté un intérêt stratégique majeur. À l’époque où le grand amiral chinois Zheng He mène la première de ses expéditions vers l’Inde, le Proche-Orient et l’Afrique de l’Est entre 1405 et 1433, un pirate chinois du nom de Chen Zuyi a pris le contrôle de Palembang. Zheng He défait la flotte de Chen et capture les survivants. Du coup, le détroit est redevenu une route maritime sûre.

Selon la tradition, un prince de Sriwijaya, Parameswara, se réfugie sur l’île de Temasek (l’actuelle Singapour) mais s’établit finalement sur la côte ouest de la péninsule malaise vers 1400 et fonde la ville de Malacca, qui deviendra le plus grand port d’Asie du Sud-est, à la fois successeur de Sriwijaya et précurseur de Singapour.

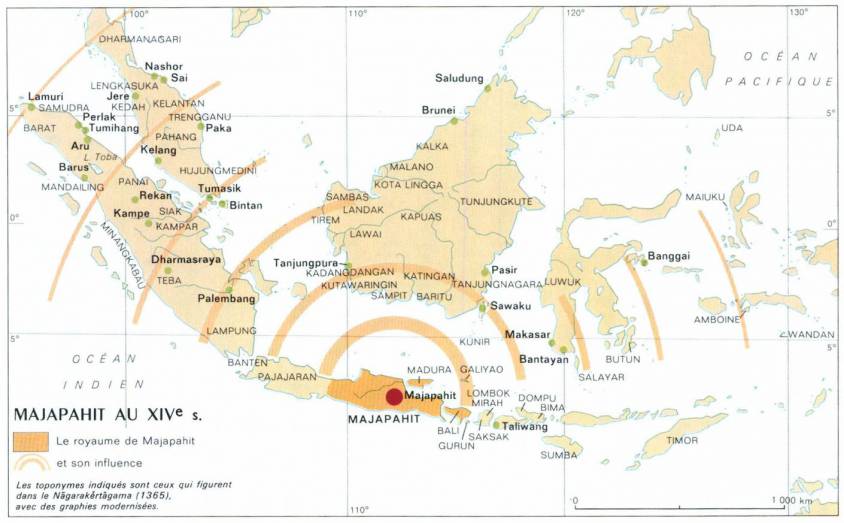

Suite au déclin de Sriwijaya, c’est le Royaume de Majapahit (1292-1527), fondé à la fin du XIIIe siècle sur l’île de Java, qui dominera la plus grande partie de l’Indonésie actuelle.

C’est l’époque où les marins arabes commencent à s’installer dans la région.

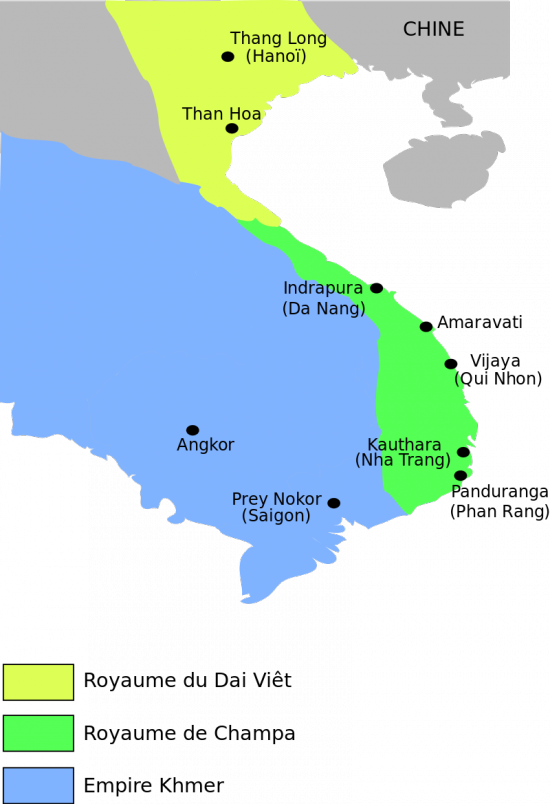

Le royaume de Majapahit noua des relations avec celui le Royaume de Champa (192-1145 ; 1147-1190 ; 1220-1832) (Sud Vietnam), du Cambodge, du Siam (la Thaïlande) et du Myanmar méridional.

Le royaume de Majapahit envoyait également des missions en Chine. Alors que ses dirigeants étendirent leur pouvoir sur d’autres îles et mirent à sac les royaumes voisins, il chercha avant tout à augmenter sa part et son contrôle sur le commerce des marchandises transitant par l’archipel.

L’île de Singapour et la partie la plus au sud de la péninsule malaise fut un carrefour clé de l’ancienne Route de la soie maritime. Des fouilles archéologiques entrepris dans l’estuaire du Kallang et le long du fleuve Singapour, ont permis de découvrir des milliers d’éclats de verre, des perles naturelles ou en or, des céramiques et des pièces de monnaie chinoises de la période des Song du nord (960-1127).

La montée de l’Empire mongol au milieu du XIIIe siècle va provoquer l’accroissement du commerce par la mer et contribuer à la vitalité de la Route de la soie maritime. Marco Polo, après un voyage terrestre qui dura 17 ans, vers la Chine reviendra par bateau. Après avoir été témoin d’un naufrage, il passa de la Chine à Sumatra en Indonésie avant de remettre pied à terre à Ormuz en Perse (Iran).

Sous les dynasties Yuan et Ming

Sous la dynastie des Song, on exporte, vers le Japon, une quantité importante d’articles de soie. Sous celle des Yuan (1271-1368), le gouvernement instaure le Shi Bo Si, bureau en charge des échanges commerciaux, dans de nombreux ports comme, notamment, Ningbo, Canton, Shanghai, Ganpu, Wenzhou et Hangzhou, permettant, ainsi, l’exportation des soieries vers le Japon.

Durant les dynasties des Tang, Song et Yuan, et au début de celle des Ming, on assiste, dans chaque port, à la création d’un département océanique de négoce pour gérer l’ensemble des échanges commerciales extérieures maritimes.

Le commerce avec les sud de l’Inde et du golfe Persique fleurit. Le commerce avec l’Afrique de l’Est se développe également en fonction de la mousson et apporte de l’ivoire, de l’or et des esclaves. En Inde, des guildes commencent à contrôler le commerce chinois sur la côte du Malabar et au Sri Lanka. Les relations commerciales se formalisent tout en restant soumises à une forte concurrence. Cochin et Kozhikode (Calicut), deux grandes villes de l’Etat indien du Kerala, rivalisent alors pour dominer ce commerce.

Les explorations maritimes de l’amiral Zheng He

Les explorations maritimes chinoises connaitront leur apogée au début du XVe siècle sous la dynastie Ming (1368-1644) qui, pour diriger sept expéditions diplomatiques navales, choisira un eunuque musulman de la cour, l’amiral Zheng He.

Financées par l’Empereur Ming Yongle, ces missions pacifiques en Asie du Sud-est, en Afrique de l’Est, dans l’Océan indien, dans le golfe Persique et en Mer Rouge, viseront avant tout à démontrer le prestige et la grandeur de la Chine et de son Empereur. Il s’agit également de reconnaître une trentaine d’Etats et de nouer des relations politiques et commerciales avec eux.

En 1409, avant une des expéditions, l’amiral chinois Zheng He demanda à des artisans de fabriquer une stèle en pierre taillée à Nanjing, actuelle capitale de la province du Jiangsu (est de la Chine). La stèle voyagea avec la flottille et fut laissée au Sri Lanka comme cadeau à un temple bouddhiste local. Des prières aux divinités en trois langues -chinois, persan et tamoul- furent gravés sur la stèle. Elle fut retrouvé en 1911 dans la ville de Galle, dans le sud-ouest du Sri Lanka et une réplique se trouve aujourd’hui en Chine.

L’armada de Zheng était composée de vraquiers armés, le plus modeste étant plus grand que les caravelles de Christophe Colomb. Les plus vastes atteignaient une longueur de 100 et une largeur de 50 mètres. D’après les chroniques Ming de l’époque, une expédition pouvait comprendre 62 navires avec 500 personnes à bord chacun. Certains d’entre eux transportaient la cavalerie militaire et d’autres des réservoirs d’eau potable. La construction navale chinoise était en avance. La technique de cloisons hermétiques, imitant la structure interne du bambou, offrait une sécurité incomparable. Elle fut la norme pour la flotte chinoise avant d’être copiée par les Européens 250 ans plus tard. A cela s’ajoutait l’emploi de la boussole et celui de cartes célestes peintes sur soie.

La synergie qui a pu exister entre marins arabes, indiens et chinois, tous des hommes de mer qui fraternisent face à l’adversité de l’océan, a de quoi nous impressionner. Par exemple, certains historiens estiment qu’il n’est pas exclu que le nom « Sindbad le marin », qui apparaît dans la fable d’origine perse qui conte les aventures d’un marin du temps de la dynastie des Abbassides (VIIIe siècle) et fut intégrée dans les Contes des Mille et Une Nuits, dérive du mot Sanbao, le surnom honorifique donné par l’Empereur chinois à l’amiral Zheng He, signifiant littéralement « Les trois joyaux », c’est-à-dire les trois vertus capitales indissociables communes aux principales philosophies que sont l’Eveil (qui permet d’apprendre), l’Altruisme (qui permet la compréhension de l’autre) et l’Equité (qui invite à partager avec lui).

Aussi bien en Chine (à Hong-Kong, à Macao, à Fuzhou, à Tianjin et à Nanjing) qu’à Singapour, en Malaisie et en Indonésie, des musées maritimes mettent les expéditions de l’amiral Zheng en valeur.

Soulignons cependant qu’au moins douze autres amiraux ont effectué des expéditions similaires en Asie du Sud-est et dans l’océan Indien. En 1403, l’amiral Ma Pi a conduit une expédition jusqu’en Indonésie et en Inde. Wu Bin, Zhang Koqing et Hou Xian en ont fait d’autres. Après que la foudre avait provoqué un incendie de la Cité interdite, une dispute éclata entre la classe des eunuques, partisans des expéditions, et des mandarins lettrés, qui obtiendront l’arrêt d’expéditions jugées trop onéreuses. Le dernier voyage a eu lieu entre 1430 et 1433, c’est-à-dire 64 ans avant que l’explorateur portugais Vasco da Gama ne se rende sur les mêmes lieux en 1497.

Le Japon, de son coté, de façon similaire, a restreint ses contacts avec le monde extérieure lors de la période Tokugawa (1600-1868) bien que son commerce avec la Chine ne fut jamais suspendu. Ce n’est qu’après la restauration Meiji en 1868 qu’un Japon ouvert au monde a ré-émergé.

Dans un repli sur eux-mêmes, le commerce aussi bien la Chine que du Japon tomba aux mains de comptoirs maritimes comme Malacca en Malaisie ou Hi An au Vietnam, deux villes aujourd’hui reconnues par l’Unesco comme patrimoine de l’humanité. H ?i An était un port étape majeur sur la route maritime reliant l’Europe et le Japon en passant par l’Inde et la Chine. Dans les épaves de navires retrouvées à Hi An, les chercheurs ont retrouvé des céramiques qui attendaient leur départ pour le Sinaï en Egypte.

Histoire des ports chinois

Au fil des années, on assiste à une évolution en ce qui concerne les principaux ports de la Route maritime de la Soie. A partir des années 330, Canton et Hepu étaient les deux ports les plus importants.

Cependant, Quanzhou se substitue à Canton, de la fin de la dynastie des Song à celle des Yuan.

A cette époque, Quanzhou, dans la province du Fujian et Alexandrie en Egypte étaient considérés comme les plus vastes ports du monde. A cause de la politique de fermeture sur le monde extérieur imposée à partir de 1435 et de l’influence des guerres, Quanzhou a été, progressivement, remplacé par les ports de Yuegang, Zhangzhou et Fujian.

Dès le début du IVe siècle, Canton est un important port de la Route maritime de la Soie. Peu à peu, il devient le plus vaste mais, également, le port d’Orient le plus renommé à travers le monde sous les dynasties des Tang et des Song. Durant cette période, la route maritime reliant Canton au golfe persique en passant par la Mer de Chine méridionale et l’océan Indien est la plus longue du monde.

Bien que plus tard supplanté par Quanzhou sous la dynastie des Yuan, le port de Canton demeurera le second plus grand port commercial de Chine. Par comparaison avec les autres, on le considère comme étant un port durablement prospère au cours des 2000 ans d’histoire de la Route maritime de la Soie.

Le système tributaire de 1368

La dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, a régné de 1644 à 1912. Depuis l’arrivée de la dynastie Ming, les échanges commerciaux maritimes avec la Chine s’organisaient de deux façons :

- le « système tributaire » chinois ;

- le système dit « de Canton » (1757–1842).

Né sous les Ming en 1368, et le « système tributaire » atteindra son apogée sous les Qing. Il prend alors la forme raffinée d’une hiérarchie inclusive mutuellement bénéfique. Les Etats qui y adhèrent faisaient preuve de respect et de reconnaissance en présentant régulièrement à l’Empereur un tribut composé de produits locaux et en exécutant certaines cérémonies rituelles, notamment le « kowtow » (trois génuflexions et neuf prosternations). Ils demandaient également l’investiture de leurs dirigeants par l’Empereur et adoptaient le calendrier chinois. Outre la Chine, on y retrouvait le Japon, la Corée, le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie, les îles Ryükyü, le Laos, le Myanmar et la Malaisie.

Paradoxalement tout en occupant un statut culturel central, le système tributaire offrait à ses vassaux un statut d’entité souveraine et leur permettait d’exercer leur autorité sur une aire géographique donnée. L’Empereur gagnait leur soumission en se préoccupant vertueusement de leur bien-être et en promouvant une doctrine de non-intervention et de non-exploitation. En effet, d’après les historiens, en termes financiers, la Chine ne s’est jamais enrichie d’une façon directe avec le système tributaire. En général, tous les frais de voyage et de séjour des missions tributaires étaient couverts par le gouvernement chinois. En plus des coûts de fonctionnement du système, les cadeaux offerts par l’Empereur avaient en général beaucoup plus de valeur que les tributs qu’il recevait. Chaque mission tributaire avait en effet le droit d’être accompagnée par un grand nombre de commerçants et une fois le tribut présenté à l’Empereur, le commerce pouvait commencer.

Il est à noter que, lorsqu’un pays perdait son statut d’Etat tributaire suite à un désaccord, ce dernier essayait à tout prix et parfois de façon violente d’être à nouveau autorisé à payer le tribut.

Le système de Canton de 1757

Le deuxième système concernait les puissances étrangères, principalement européennes, désireuses de faire du commerce avec la Chine. Il passait par le port de Guangzhou (à l’époque appelé Canton), le seul port accessibles aux Occidentaux.

Ainsi, les marchands, notamment ceux de la Compagnie britanniques des Indes orientales, pouvaient accoster, non pas dans le port mais devant la côte de Canton, d’octobre à mars, lors de la saison commerciale. C’est à Macao, à l’époque une possession Portugaise, que les Chinois leur fournissait le cas échéant une permission à cet effet. Les représentants de l’Empereur autorisaient alors des marchands chinois (les hongs) de commercer avec des navires étrangers tout en les chargeant de collecter les droits de douane avant qu’ils ne repartent.

Cette façon de commercer s’est amplifiée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec la forte demande anglaise de thé. C’est d’ailleurs du thé chinois de Fujian que les « insurgés » américains ont jeté à la mer lors de la fameuse « Boston Tea Party » de décembre 1773, un des premiers événements contre l’Empire britannique qui déclenchera la Révolution américaine. Des produits en provenance de l’Inde, en particulier le coton et l’opium furent échangés par la Compagnie des Indes orientales contre du thé, de la porcelaine et de la soie.

Les droits de douane collectés par le système de Canton étaient une source majeure de revenus pour la dynastie des Qing bien qu’elle bannira l’achat d’opium en provenance de l’Inde. Cette restriction imposée par l’Empereur chinois en 1796 conduira au déclenchement des guerres de l’Opium, la première dès 1839. En même temps, des rebellions éclatèrent dans les années 1850-60 contre le règne affaibli des Qing, doublées de guerres supplémentaires contre des puissances européennes hostiles.

En 1860, l’ancien Palais d’été (parc Yuanming), avec un ensemble de pavillons, de temples, de pagodes et de librairies, c’est-à-dire la résidence des empereurs de la dynastie Qing à 15 kilomètres au nord-ouest de la Cité interdite de Pékin, fut ravagée par les troupes britanniques et françaises lors de la Seconde guerre de l’opium. Cette agression reste dans l’histoire comme l’un des pires actes de vandalisme culturel du XIXe siècle. Le Palais fut mis à sac une deuxième fois en 1900 par une alliance de huit pays contre la Chine.

Aujourd’hui, on peut y admirer une statue de Victor Hugo et un texte qu’il avait écrit pour s’élever contre Napoléon III et les destructions de l’impérialisme français, pour rappeler que cela était non pas le fait d’une nation, mais celui d’un gouvernement.

A la fin de la première guerre mondiale, la Chine disposait de 48 ports ouverts où les étrangers pouvaient commercer en suivant leurs propres juridictions. Le XXe siècle fut une ère de révolutions et de changements sociaux. La fondation de la République populaire de Chine en 1949 engendra un repli sur soi.

Ce n’est qu’en 1978 que Deng Xiaoping annonça une politique d’ouverture sur le monde extérieur en vue de la modernisation du pays.

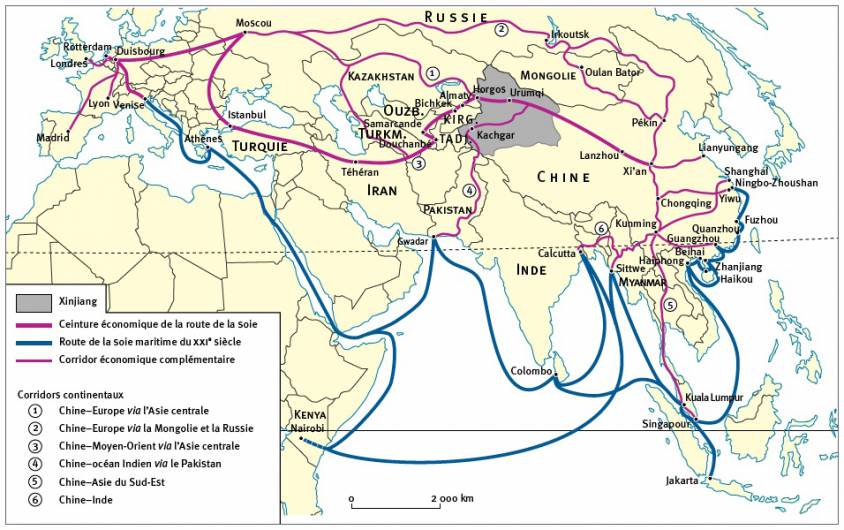

Au XXIe siècle, grâce à l’Initiative une ceinture (économique) une route (maritime) lancée par le Président Xi Jingping, la Chine ré-émerge comme une grande puissance mondiale offrant des coopérations mutuellement bénéfiques au service d’un meilleur avenir partagé pour l’humanité.

Raphaël 1520-2020 : ce que nous apprend « L’Ecole d’Athènes »

This texte in EN

A l’occasion du cinq-centième anniversaire de la mort du peintre italien Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520), plusieurs expositions mettent à l’honneur cet artiste, notamment à Rome, Milan, Urbino, Belgrade, Washington, Pasadena, Londres, ou encore à Chantilly en France. Mais que sait-on réellement de l’intention et du sens de son œuvre ?

Introduction

Il est incontestable que, dans la conscience collective occidentale, Raphaël, aux côtés de Michel-Ange et Léonard de Vinci, s’érige comme un des artistes les plus géniaux incarnant sans doute le mieux la « Renaissance italienne ».

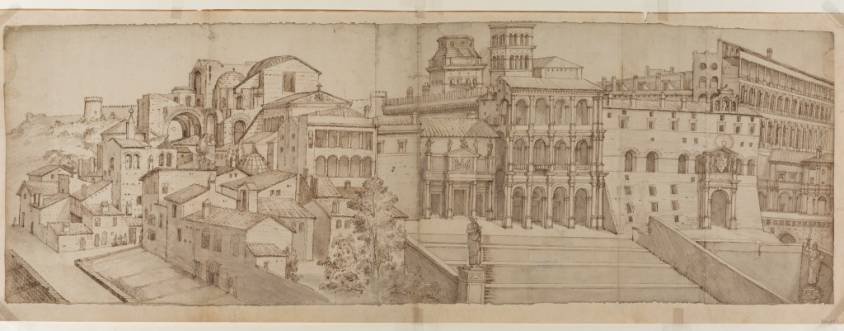

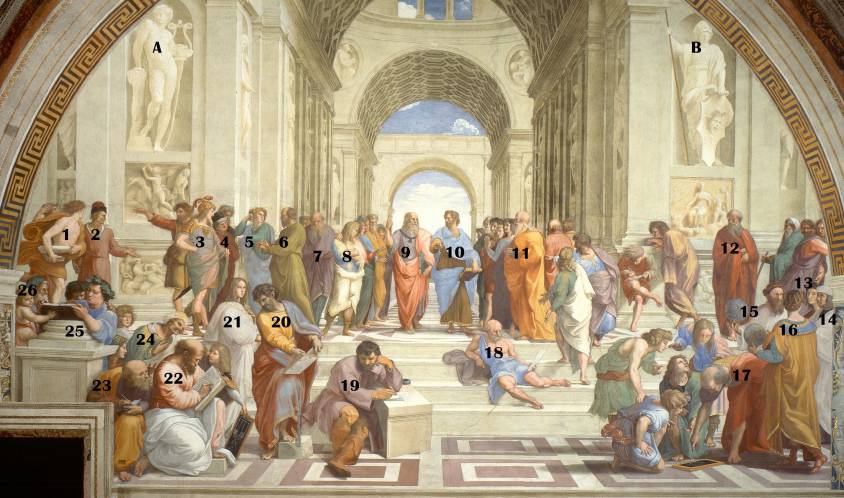

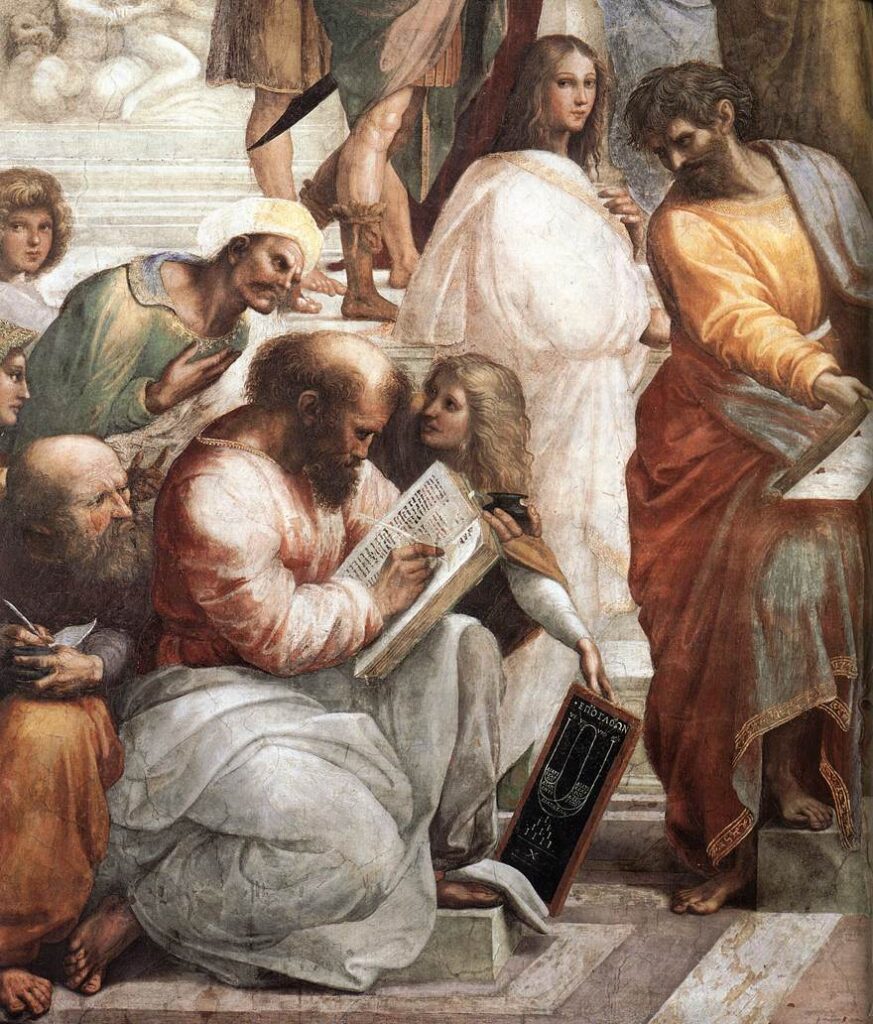

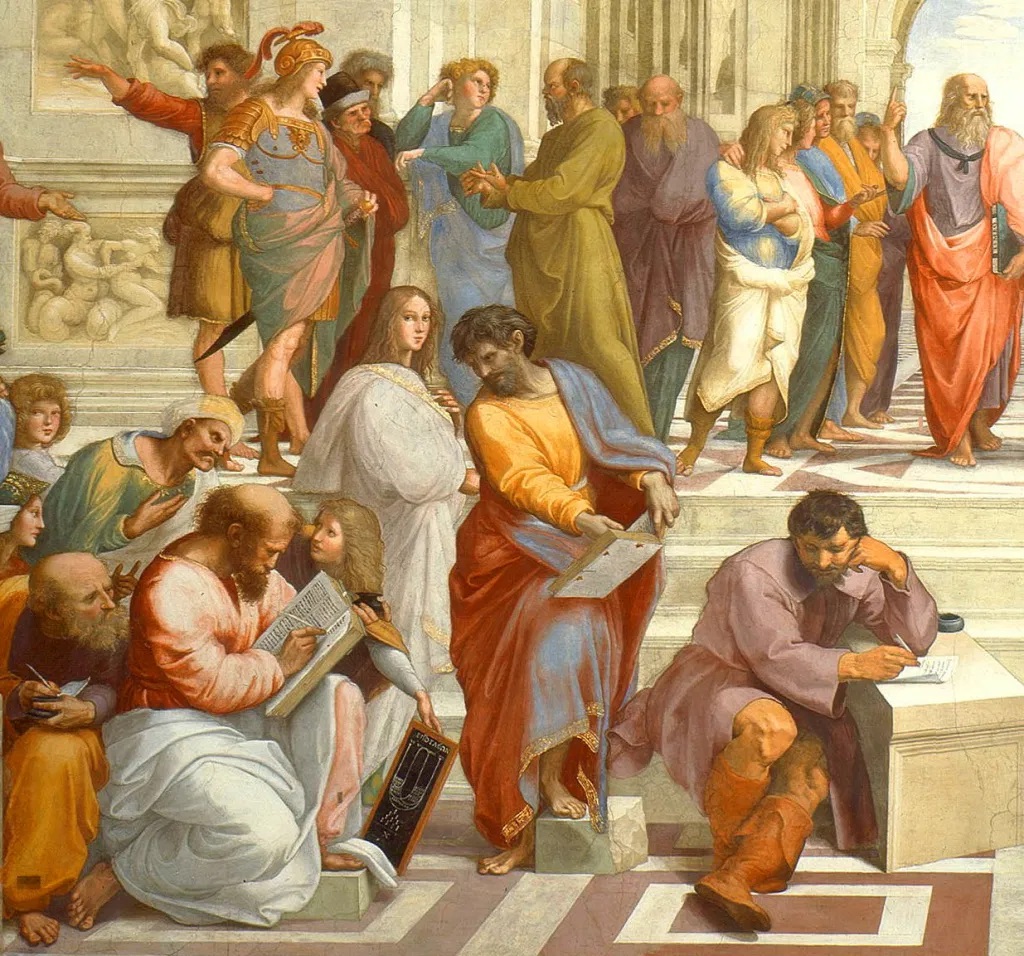

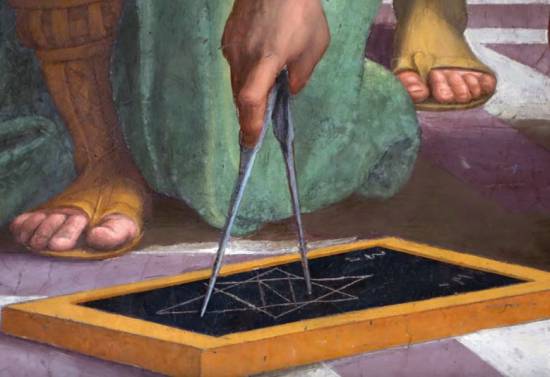

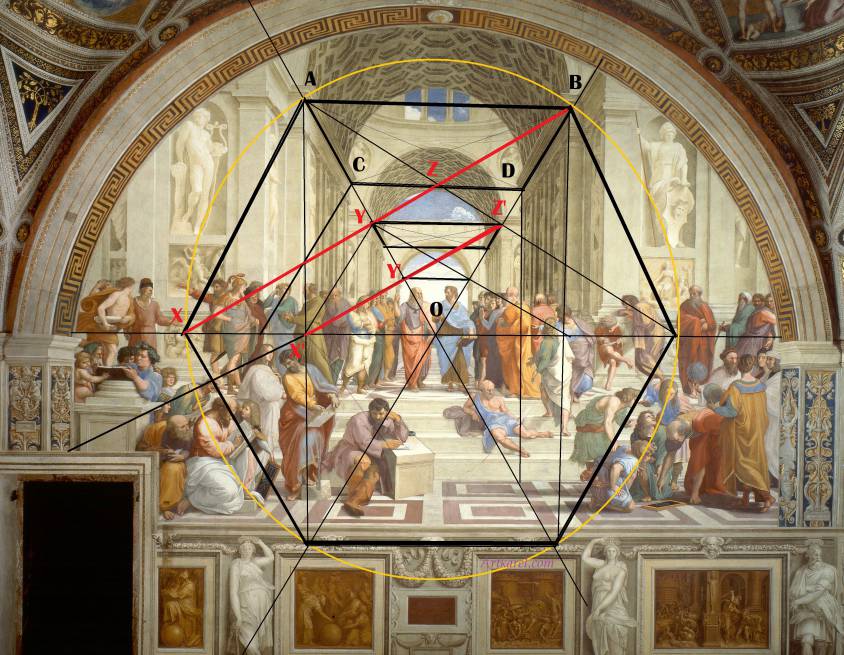

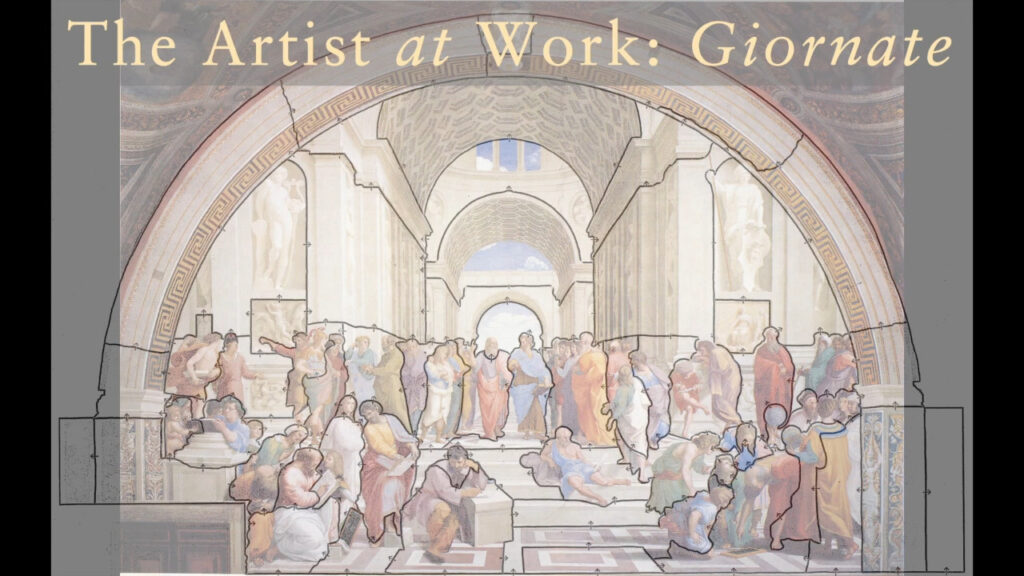

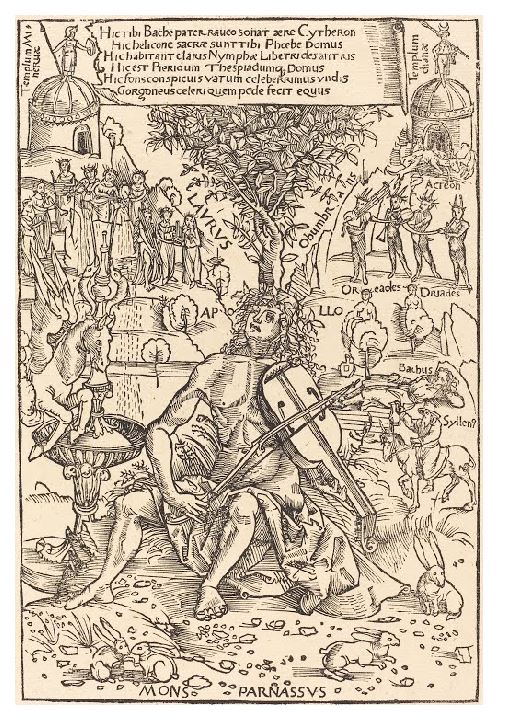

Bien que mort à l’âge de 37 ans, Raphaël a pu dévoiler au monde son immense talent, en particulier en réalisant, entre 1509 et 1511, plusieurs fresques monumentales au Vatican, la plus célèbre d’entre elles, longue de 7,7 mètres et haute de 5 mètres, est connue sous le nom de L’Ecole d’Athènes.

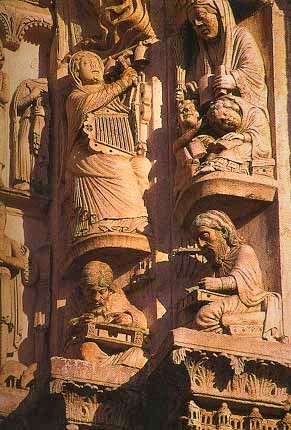

Le spectateur se trouve à l’intérieur d’un édifice réunissant la pensée de l’humanité toute entière : unis dans un espace hors du temps, une cinquantaine de philosophes, de mathématiciens et d’astronomes de tous les âges s’y rencontrent pour échanger sur leur vision de l’homme et de la nature.

L’image puissante que dégage cette fresque incarne tellement « l’idéal » d’une République démocratique, qu’en France, lors de la révolution de février 1848, le tableau représentant Louis Philippe – suspendu derrière le Président de l’Assemblée nationale – fut décroché et remplacé par une copie de la fresque de Raphaël, sous la forme d’une tapisserie de la Manufacture des Gobelins, réalisée entre 1683 et 1688 à la demande de Jean-Baptiste Colbert, fondateur de notre propre Académie des Sciences.

Ensuite, en France, est apparue l’idée que Raphaël, « le Prince des peintres », incarne « l’artiste ultime ». Bien mieux que Rubens ou le Titien, Raphaël aurait su réaliser la subtile « synthèse » entre « la grâce divine » d’un Léonard de Vinci et la « puissance sourde » d’un Michel-Ange. Qui dit mieux ? Une observation vraie tant qu’on se penche uniquement sur la pureté des « formes » et donc du « style ». Adoré ou détesté, Raphaël fut érigé en modèle à imiter par tout jeune talent fréquentant nos Académies des Beaux-Arts.

Tout ceci a contribué au fait que depuis cinq siècles, artistes, historiens et connaisseurs n’ont cessé de commenter et souvent s’affronter, non pas sur l’intention ou le sens des œuvres de l’artiste, mais sur son style ! A la manière de certains de nos contemporains qui adorent Star Wars sans prêter attention à l’idéologie que, sournoisement, cette série véhicule…

Pour ces historiens-là, « l’iconographie », cette branche de l’histoire de l’art qui s’intéresse aux sujets représentés, aux interprétations possibles des compositions à partir de détails particuliers, n’était vraiment utile que pour apprécier la peinture « plus primitive », c’est-à-dire celle des « Écoles du Nord »…

On sait bien, surtout en France, qu’une fois que la « forme » prend l’apparence de la perfection, peu importe le contenu ! Tel ou tel écrivain raconte des horreurs abjectes, mais « c’est tellement bien écrit ! »

La bonne nouvelle, c’est que depuis une vingtaine d’années, une poignée d’historiens et surtout d’historiennes d’art de premier plan, ont entrepris et publié de nouvelles recherches.

Je pense en particulier à Marcia Hall (Temple University), Ingrid D. Rowland (Université de Chicago), le révérend Timothy Verdon (Florence et Stanford), l’historien jésuite John William O’Malley et surtout à Christiane L. Joost-Gaugier. Son livre Raphael’s Stanza della Signatura, Meaning and Invention (Cambridge University Press, 2002), que j’ai pu lire grâce au confinement, m’a permis d’ajuster certaines pistes et intuitions que j’avais résumées en 2000 dans une note, avouons-le, assez brouillonne.

Si mon travail se résumait à tenter de donner un peu de cohérence à ce qui se trouve dans le domaine public, par un travail d’archives assidu au Vatican et ailleurs, ces historiennes, pour qui ni le latin ni le grec n’ont de secrets, ont largement contribué à éclaircir le contexte politique, philosophique, culturel et religieux ayant concouru à la genèse de cette œuvre.

Enrichi par ces lectures j’ai tenté ici, de façon méthodique, de « rendre lisible », ce qui est considéré, avec raison, comme l’œuvre majeure de Raphaël, L’Ecole d’Athènes.

Au lieu de commenter d’emblée les figures, j’ai choisi d’abord de brosser quelques arrières-plans servant d’autant de « clés » pour pénétrer cette œuvre. Car, pour déceler les intentions et les sentiments du peintre, il est indispensable de pénétrer l’esprit de l’époque qui a engendré celui de l’artiste : enjeux politiques et économiques, héritage culturel de Rome et de l’Église, gros plan sur le pape qui a commandité l’œuvre, convictions philosophiques des conseillers ayant dictés la thématique de l’œuvre, etc.

Toutefois, si tout ceci vous semble trop fastidieux, ou si vous mourez d’impatience de simplement vous familiariser avec l’œuvre, rien ne vous empêche de faire quelques aller-retours entre le décryptage des fresques en fin d’article et la contextualisation qui les précède.

Faire le ménage dans nos têtes

Pour voir le monde tel qu’il est, essuyons nos lunettes et cessons de regarder la teinte de nos verres. Car comme souvent, ce qui « empêche » le spectateur de pénétrer une œuvre, d’en voir l’intention et le sens, ce n’est pas ce que voient ses yeux en tant que tel, mais les idées préconçues qu’il a. Apprendre à voir commence généralement par bousculer quelques-unes de nos idées préconçues.

1. Ce n’est pas un tableau ! Depuis le XVIe siècle, nous Européens, raisonnons en termes de « tableau de chevalet ». L’artiste peint sur un support, un panneau en bois ou une toile, que le commanditaire accroche ensuite au mur. Or, L’Ecole d’Athènes, en tant que telle, n’est pas « un tableau » de ce type, mais simplement, au sens strict, un « détail » de ce qu’on appellerait aujourd’hui, « une installation ». Je m’explique. Ce qui constitue l’œuvre ici, c’est l’ensemble des fresques et décorations couvrant aussi bien le plafond, le sol que les quatre parois de la pièce ! On va vous les expliquer. Le spectateur se trouve, en quelque sorte, à l’intérieur d’un cube que l’artiste a cherché à faire apparaître comme une sphère. De sorte que vouloir « expliquer » le sens de L’Ecole d’Athènes, de façon isolée du reste et sans démontrer les liens thématiques et symboliques qui relient ce « détail » à l’iconographie des autres parois, n’est pas seulement un exercice futile mais relève de l’incompétence.

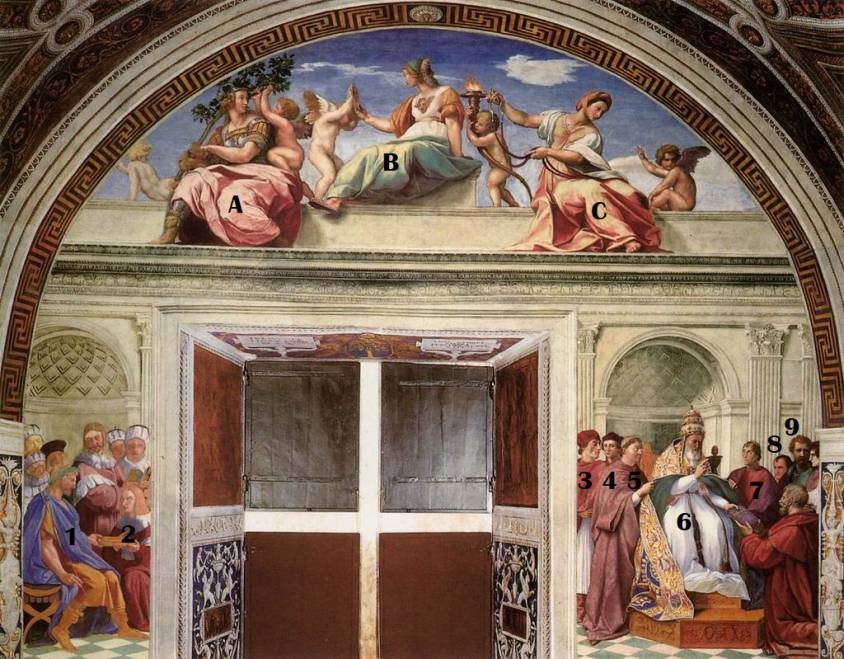

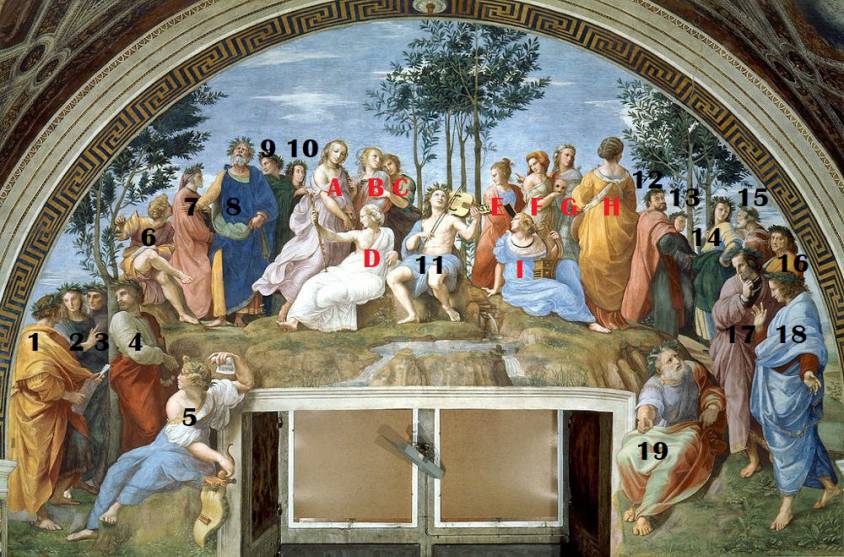

2. Erreur de titre ! Ni lors de sa commande, ni lors de sa réalisation, la fresque n’a porté le nom Ecole d’Athènes. Son nom n’apparaît qu’ultérieurement. Tout indique que l’ensemble de la pièce devait exprimer une harmonie divine réunissant La Philosophie (L’Ecole d’Athènes), La Théologie (en face), La Poésie (à droite) et La Justice (à gauche). On y reviendra.

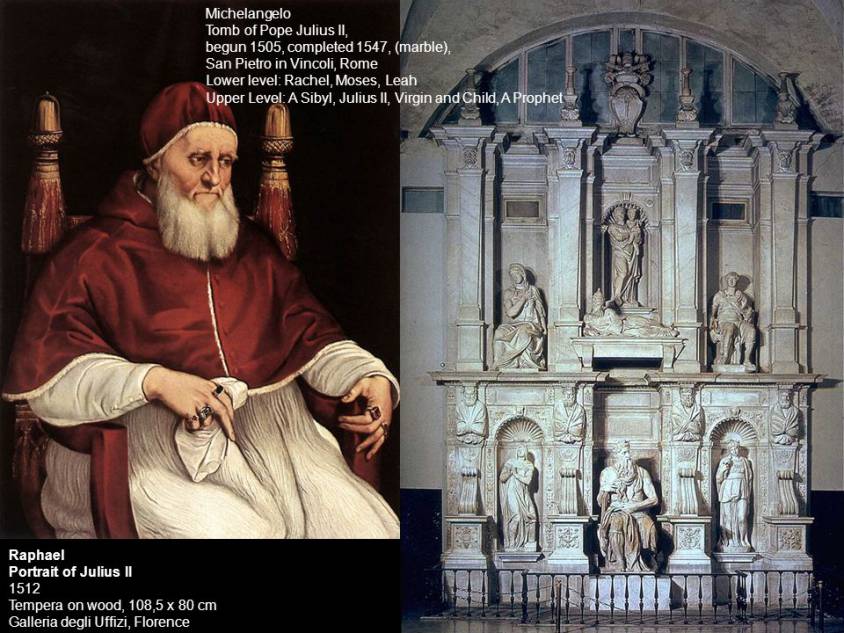

3. La thématique n’est pas le choix de l’artiste ! La seule personne ayant rencontré de son vivant aussi bien Raphaël que le pape Jules II, a été le médecin Paolo Giovio (1483-1552) qui arrive à Rome en 1512, un an avant la mort de Jules II. D’après Giovio, c’est le pontife en personne qui, dès 1506, c’est-à-dire deux ans avant l’arrivée de Raphaël, conçoit le contenu de la « Chambre de la signature ». C’est logique puisqu’il s’agissait de l’endroit où il installait sa bibliothèque personnelle, une collection de quelque 270 livres, disposés sur des étagères en bas des fresques et classés selon les thèmes de chaque décoration murale (Philosophie, Théologie, Poésie et Justice). Cependant, vue la complexité de la thématique, et vue la faible culture littéraire de Jules II, les historiens s’accordent à attribuer la paternité intellectuelle des fresques aux conseillers du pape et surtout à celui qui aurait été en mesure d’en faire la synthèse, son libraire-en-chef, Thomaso Inghirami (1470-1516).

Une thématique et un programme que Raphaël, qui semble avoir constamment modifié ses dessins préparatoires en fonction des retours et commentaires qu’il recueillait de la part des commanditaires, a su traduire en images, avec l’énorme talent qui était le sien. En clair, si vous aimez les images, félicitez Raphaël ; si le contenu vous déplaît, adressez-vous au « patron ».

4. Peint à plusieurs ? Reste à éclaircir le fait que, à en croire les comptes du Vatican, la décoration entière de la pièce a été confiée, au milieu de l’année 1508, au fresquiste talentueux Giovanni Antonio Bazzi (1477-1549), de six ans plus âgé que Raphaël, connu sous le surnom Il Sodoma. C’est lui qui apparaît comme l’unique personne ayant perçu quelques sommes à ce sujet. Raphaël ne figure, en ces comptes, qu’à dater de 1513…

Or, comme en témoigne le cycle des fresques sur la vie de saint Benoît à l’abbaye territoriale Santa-Maria de Monte Oliveto Maggiore, Sodoma, avait également un talent considérable, et surtout une facilité d’exécution incomparable. S’il n’a jamais été mis à l’honneur, son style se confond tellement avec celui de Raphaël qu’on s’y méprendrait. Portrait de Pietro Aretino (Pierre l’Arétin), par le peintre vénitien le Titien.

Précisons également que Sodoma, venu à Rome à la demande du banquier du pape Agostino Chigi (1466-1520), fut sollicité en 1508 pour décorer sa villa, ce qui aurait laissé le champ libre à Raphaël au Vatican avant de le rejoindre sur le même chantier.

Selon l’historien Bernard Levergeois, le sulfureux Pietro Aretino, dit l’Arétin (1495-1556), pamphlétaire pornographique, avant de devenir le protégé et « l’agent culturel » du banquier Chigi à Rome, a passé de longues années à Pérouse.

Il s’intéresse à l’écurie du Pérugin, le maître de Raphaël, et y « fréquente les peintres les plus prestigieux de l’heure : Raphaël, Sebastiano del Piombo, Jules Romain, Giovanni da Udine, Giovan Francesco Penni et Sodoma, tous s’attelant à tour de rôle à la décoration de la magnifique villa (la Farnesine) que Chigi fait édifier aux portes de Rome (…). Certains d’entre eux travaillent également à celle de la non moins fameuse villa Madame (pour Jules II), projet grandiose qui ne sera jamais achevé ».

Comme on le voit dans le portrait peint par le Titien, l’Arétin, surnommé « le fléau des Princes », est un homme puissant, possessif et tyrannique. Maître-chanteur, pansexuel flamboyant et bien renseigné sur ce qui se passait dans les alcôves des élites, il s’érige, comme le patron du FBI Edgar Hoover à l’époque de Kennedy, tel un pouvoir au-dessus du pouvoir. Les historiens rapportent qu’aussi bien Raphaël que Michel-Ange, avant de montrer au public leurs œuvres, se pensaient contraints de solliciter l’avis de l’Arétin.

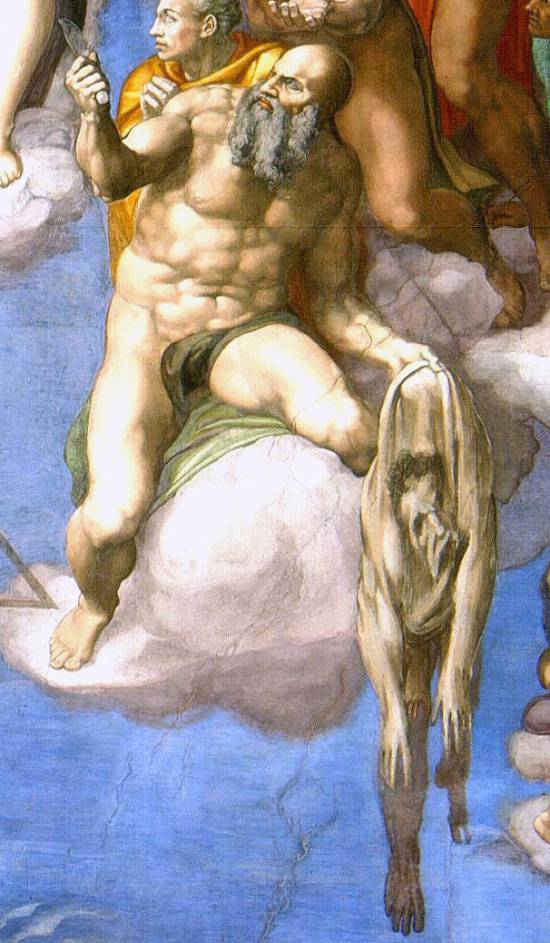

Et dans la chapelle Sixtine, Michel-Ange représente, sous les traits de l’Arétin, saint Bartolomé. L’artiste a dû estimer que l’attribut traditionnel du martyr écorché vif convenait à merveille à celui qui le rudoyait : il porte la dépouille de sa propre peau et tient en main le grand couteau qui servit à ce supplice…

Il n’est donc pas interdit de penser que ce soit l’Arétin, le favori du banquier du Pape, plutôt que le Bramante, comme c’est communément accepté, qui a pu jouer le rôle d’intermédiaire pour faire venir, aussi bien Sodoma que Raphaël à Rome en vu d’y faire renaître la gloire de son patron et de l’oligarchie tenant en grippe la Ville éternelle.

A ma connaissance, Raphaël, ni dans ses propres lettres, ni dans les propos rapportés par son entourage, n’aurait commenté la thématique et l’intention de son œuvre. Étrange modestie. Se considérait-il comme un simple « peintre décorateur » ?

Enfin, si la participation de Sodoma à la réalisation de l’Ecole d’Athènes reste à éclaircir, son portrait y figure bien. Il se trouve au premier plan à l’extrême droite, devant un Raphaël un peu triste (tout deux du côté des aristotéliciens). Une double signature ?

Peut-on alors continuer de parler des fresques « de Raphaël » ? Ne s’agit-il pas plutôt des fresques de Jules II-Inghirami-Sodoma-Raphaël ?

Un commanditaire hors du commun,

« le pape guerrier » Jules II

Avant de parler de ces fameux « impresarios de la Renaissance » et comprendre leurs motivations, il est nécessaire de s’arrêter un moment sur le personnage de Giuliano della Rovere (1443-1513). Il sera nommé évêque de Carpentras par le pape Sixte IV, son oncle. Il fut aussi successivement archevêque d’Avignon et cardinal-évêque d’Ostie.

Ce n’est que le 31 octobre 1503 que 37 des 38 cardinaux composant le Sacré Collège, le portent à la tête de l’Église occidentale, sous le nom de Jules II, jusqu’à sa mort en 1513. Giuliano attendait ce moment depuis 20 ans.

En effet, en 1492, son ennemi personnel, l’espagnol Rodrigo de Borgia (1431-1503), réussit à se faire élire sous le nom d’Alexandre VI. Fidèle à la corruption légendaire de la dynastie des Borgia, il sera l’un des papes les plus corrompus de l’histoire de l’Église.

Jaloux et fâché de son échec, Giuliano accuse alors le nouveau pape d’avoir acheté un certain nombre de voix. Craignant pour sa vie, il part en France à la cour de Charles VIII qu’il convainc de mener une campagne militaire en Italie, afin de déposer Alexandre VI et de récupérer le Royaume de Naples… Accompagnant le jeune roi dans son expédition italienne, il entre dans Rome avec lui fin 1494 et se prépare à lancer un concile pour enquêter sur les agissements du pape. Mais Alexandre VI parvient à circonvenir les machinations de son ennemi et préserve son pontificat jusqu’à sa mort en 1503.

Dès son avènement, Giuliano della Rovere confesse avoir choisi son nom de pape, Jules II, non pas en fonction du pape Jules I, mais en référence au dictateur sanguinaire romain Jules César. Il affirme d’emblée sa ferme volonté de restaurer la puissance politique des papes en Italie. Pour lui, Rome doit redevenir la capitale d’un Empire bien plus vaste que l’Empire romain de jadis.

Lorsque Jules II prend ses fonctions, la décadence et la corruption ont conduit l’Église au bord du gouffre. Les territoires qui deviendront ultérieurement l’Italie, ne sont qu’un vaste champ de bataille où condottieri italiens, rois français, empereurs allemands et nobles espagnols viennent guerroyer. La ville antique de Rome n’est plus qu’un vaste amas de ruines systématiquement pillé par des entrepreneurs rapaces au service des princes, des évêques et des papes cherchant chacun à s’accaparer la moindre colonne ou architrave susceptible de venir orner leur palais ou église. Sur les 50000 habitants qu’accueille la ville, on compte 10000 prostituées et courtisanes…

De toute évidence, Jules II, est le pape choisi par l’oligarchie pour remettre un minimum d’ordre dans la maison. Car, particulièrement dès 1492, l’extension du catholicisme dans le Nouveau Monde puis en Orient, nécessite une « renaissance », non pas de « l’humanisme chrétien », comme lors de la Renaissance du début du XVe siècle, mais de l’autorité de l’Église.

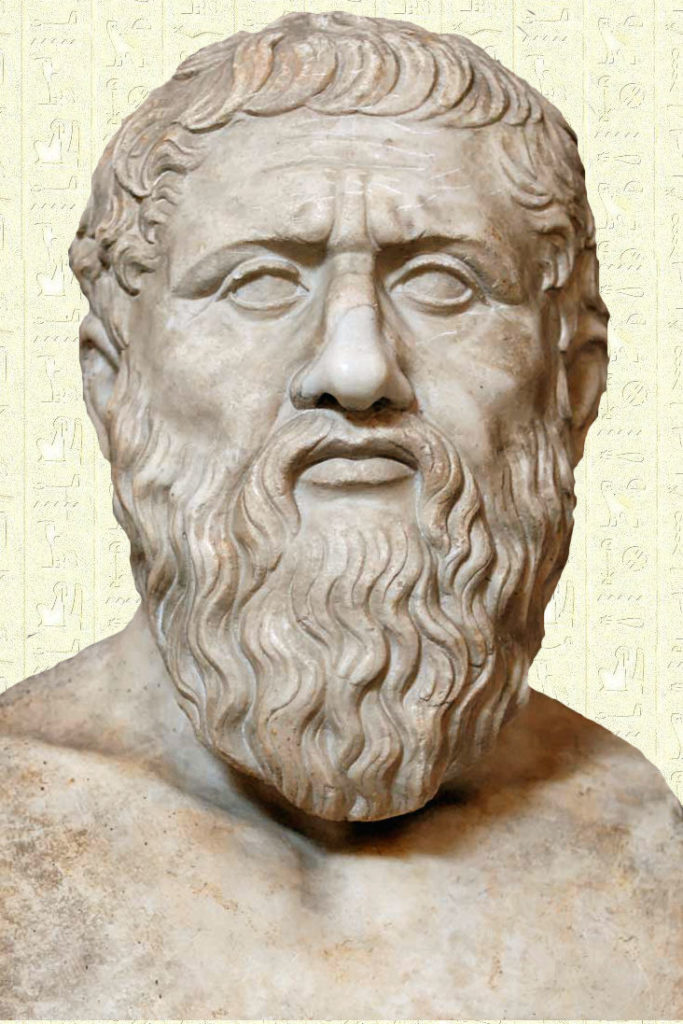

Pour nous aujourd’hui, le mot « Renaissance » évoque l’apogée de la culture italienne. Cependant, pour les puissants de l’époque de Raphaël, il s’agissait, en s’appuyant sur l’étude assidue des textes grecs et latins, de ressusciter la splendeur de l’Antiquité gréco-romaine, incarnée par la gloire de la « République » romaine, idéalisée comme ayant été un grand Etat bien administré, grâce à des lois efficaces, des fonctionnaires capables et une grande culture.

Et c’est bien à cette renaissance de l’autorité romaine que Jules II va se consacrer. En premier lieu par le glaive. En moins de trois ans (1503-1506), César Borgia est réduit à l’impuissance. Il est le fils illégitime du pape Alexandre VI qui, à la tête d’une armée de mercenaires, guerroyait dans le pays et terrorisait les Etats pontificaux,

En 1506, Jules II, vite surnommé « le pape guerrier » à la tête de ses troupes, reprend Pérouse et Bologne. Comme le lui reproche alors l’humaniste Erasme de Rotterdam (1467-1537), présent en Italie et témoin oculaire du pillage de Bologne par les troupes pontificales, Jules II préfère de loin le casque à la tiare. Interrogé par Michel-Ange en charge de l’immortaliser avec une statue en bronze, pour savoir s’il ne désirait pas être représenté un livre à la main pour souligner son haut degré de culture, Jules II répond :

Pourquoi un livre ? Représentez-moi plutôt une épée en main.

Originaire de la région de Gênes (la Ligurie), Jules II entreprend alors de chasser de la Romagne qu’ils occupaient, les Vénitiens qu’il abhorre. « Je réduirai votre Venise à l’état de hameau de pêcheurs dont elle est sortie, » avait dit un jour le pape ligurien à l’ambassadeur Pisani, à quoi le fier patricien n’a pas manqué de répliquer :

Et nous, Saint-Père, nous ferons de vous un petit curé de village,

si vous n’êtes pas raisonnable…

Ce langage donne la mesure de l’aigreur à laquelle on était arrivé de part et d’autre. Dans la bulle d’excommunication lancée peu après (27 avril 1509) contre les Vénitiens, ceux-ci étaient accusés « d’unir l’habitude du loup à la férocité du lion, et d’écorcher la peau en arrachant les poils… »

La Ligue de Cambrai

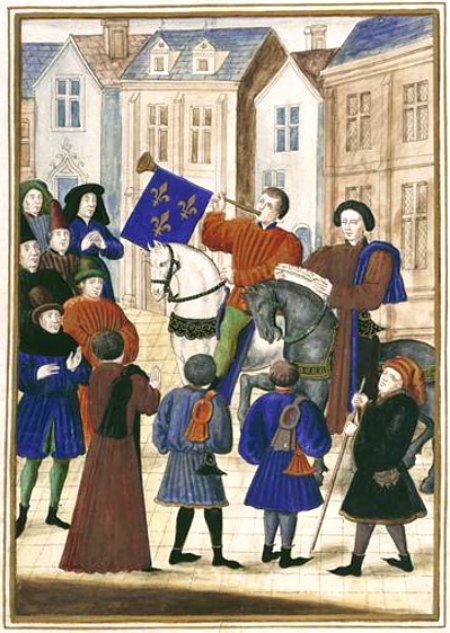

Contre les pratiques rapaces de Venise, le 10 décembre 1508 à Cambrai, Jules II se rallie officiellement à la « Ligue de Cambrai », un ensemble de puissances (dont le roi Louis XII, la régente des Pays-Bas Marguerite d’Autriche, le roi Ferdinand II d’Aragon et l’empereur Maximilien Ier).

Pour Jules II, le bonheur est total car Louis XII vient en personne expulser les Vénitiens des États de l’Église. Mieux encore, le 14 mai 1509, après à sa défaite contre la Ligue de Cambrai lors de la bataille d’Agnadel, la République de Venise agonise et se retrouve à la merci d’une invasion. Jules II, craignant alors que les Français n’établissent durablement leur influence sur le pays, opère un revirement spectaculaire. Il organise, du jour au lendemain, la survie de Venise !

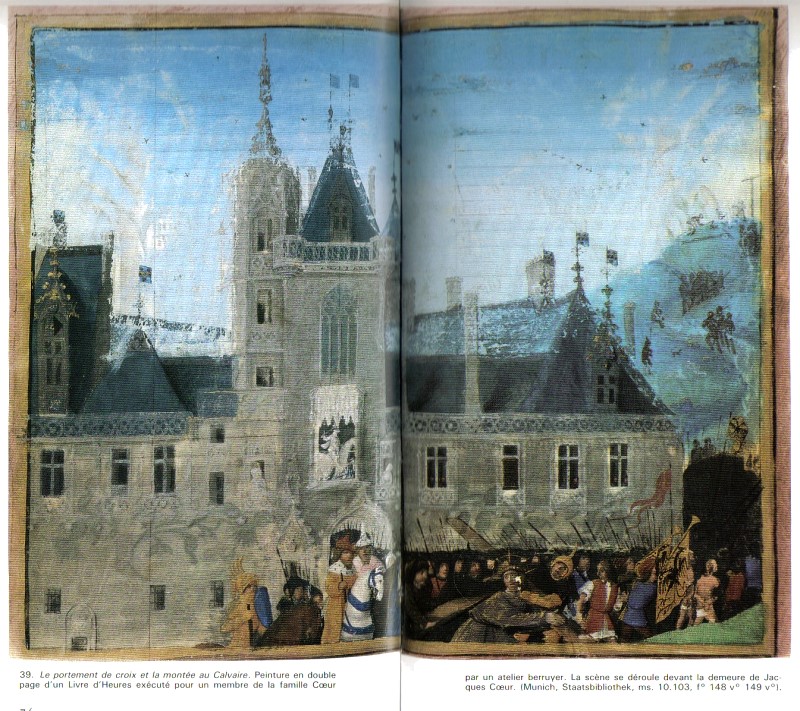

Son trésorier général, le banquier siennois Agostino Chigi (milliardaire siennois proche des Borgia auxquels il avait prêté des sommes colossales et futur mécène de Raphaël), en fixe les conditions : pour se payer les mercenaires suisses capables de repousser les agresseurs, Chigi concède aux Vénitiens un prêt conséquent.

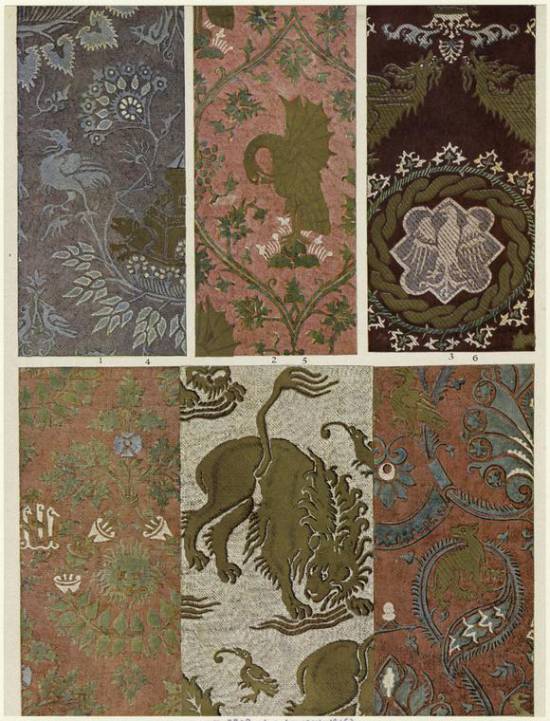

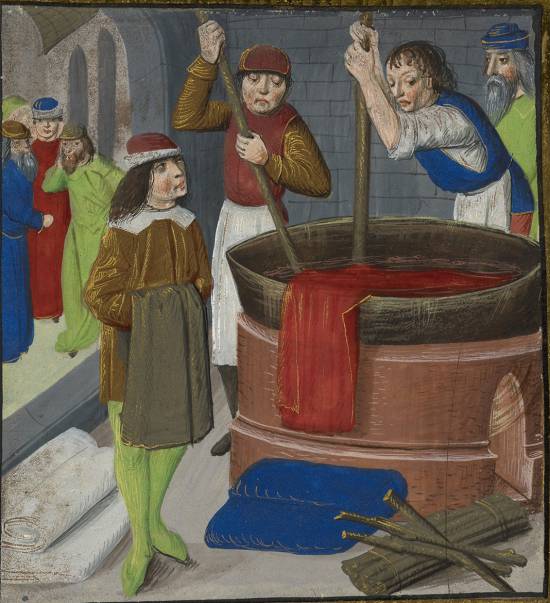

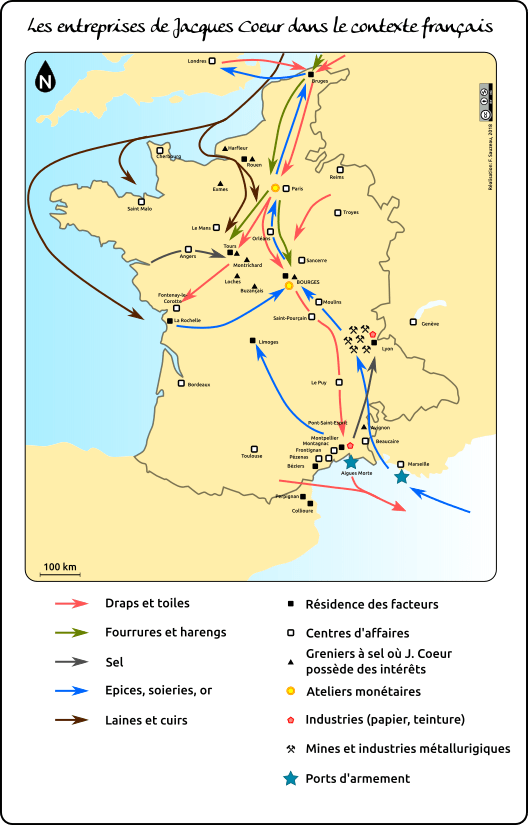

En échange, la Sérénissime accepte de renoncer à son monopole sur le commerce de l’alun qu’elle importe de Constantinople. Or, à l’époque, l’alun, un minerai irremplaçable permettant de fixer les teintures des étoffes, représente un véritable enjeu « stratégique ».

L’arrêt des importations d’alun par Venise, obligera l’ensemble du monde méditerranéen, du jour au lendemain, à se fournir non plus auprès de Venise, mais auprès du… Vatican, c’est-à-dire auprès de… Chigi, en charge pour la papauté de l’exploitation de « l’alun de Rome » situé dans les mines des monts de la Tolfa, au nord-ouest de Rome en plein cœur des Etats pontificaux. Consciente qu’il en va de sa survie, et faute d’alternative, Venise accepte.

Dans sa biographie sur Jules II, Ivan Cloulas précise :

Au-dessus de tous se détache Agostino Chigi, le banquier siennois, fermier des mines pontificales d’alun de la Tolfa depuis le règne d’Alexandre VI. La faveur dont jouit ce personnage auprès de Jules II a de quoi étonner, s’agissant d’un banquier qui a longtemps servi César Borgia. Le pontife a suivant la tradition, conféré lors de son avènement la charge de ‘dépositaire’ à l’un de ses compatriotes génois, Paolo Sauli, chargé d’effectuer toutes les transactions financières du Saint-Siège en liaison avec le cardinal camerlingue Raffaelo Sansoni-Riario. Mais Chigi ne subit pas de disgrâce, car il a avancé à Julien della Rovere des sommes considérables pour acheter des électeurs [des cardinaux membres du Sacré Collège], et il a fait fructifier à merveille l’exploitation et l’exportation de l’alun extrait des mines pontificales. L’expérience et la valeur du siennois en font un partenaire des différents banquiers de la papauté, notamment les Sauli et les Fugger, qui gagnent de nouvelles richesses au fur et à mesure que se développe en Allemagne le fructueux commerce des indulgences.

Ainsi, allié à Venise, Jules II, dans ce qui apparaît aux yeux des naïfs comme un « retournement d’alliance » spectaculaire, met sur pied la « Sainte Ligue » pour « expulser d’Italie les Barbares » (Fuori i Barbari !). Une ligue dans laquelle il fit entrer les Suisses, Venise, les rois Ferdinand d’Aragon et Henri VIII d’Angleterre, et enfin, l’empereur Maximilien. Cette ligue chassera alors les Français hors d’Italie ; Jules II ironisant :

Si Venise n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer.

En riposte, Louis XII, le Roi de France, tentera de transposer la lutte dans le domaine spirituel. Ainsi, un concile national, réuni à Orléans en 1510, déclare la France soustraite à l’obédience de Jules II. Un second concile fut réuni en Italie même, à Pise, puis à Milan (1512) essayant de destituer le pape. Jules II opposa au Roi de France le Ve concile œcuménique du Latran (1512) où il accueillera chaleureusement ceux qui abandonnaient celui de Milan…

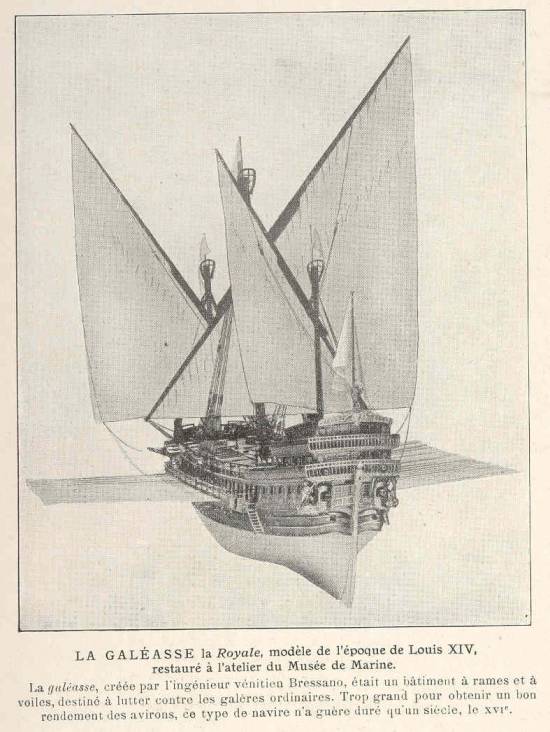

Empires maritimes

Jules II s’acharnera à rétablir son autorité autant sur la terre ferme que sur les océans. Un peu comme dans la Grèce antique, l’Italie a connu un phénomène assez particulier, celui de l’émergence de « Républiques maritimes ». Si la « République de Venise » est célébrissime, on connaît moins les Républiques maritimes de Pise, de Raguse (Dubrovnik sur la côte dalmate), d’Amalfi (près de Naples) et de Gênes.

A chaque fois, opérant à partir d’un port, une oligarchie locale va se construire un empire maritime et surtout empoisonner ses concurrents. Or, l’activité maritime, par sa nature propre, implique une prise de risque s’inscrivant dans la durée. D’où la nécessité d’une finance habile, robuste et prévoyante, offrant des assurances et des options d’achats sur les biens et les profits futurs. Ce n’est donc pas un hasard si la plupart des empires financiers se développeront en symbiose avec des Empires maritimes, notamment, hollandais et britanniques et avec les Compagnies des Indes occidentales et orientales.

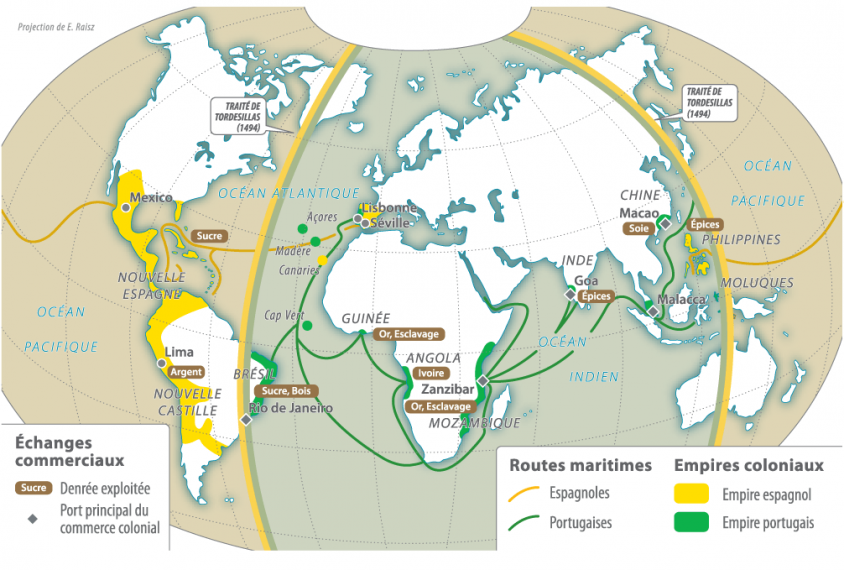

A la fin du XVe siècle, c’est essentiellement Gênes et Venise qui s’affrontent pour le contrôle des mers. D’un côté, Venise, historiquement la tête de pont de l’Empire byzantin et sa capitale Constantinople (Istanbul), qui est de loin la plus grande ville du monde méditerranéen en 1500 avec 200 000 habitants. Depuis son apogée au XIIIe siècle, la Sérénissime défend bec et ongles son statut d’intermédiaire incontournable sur la Route de la soie en Occident. De l’autre, Gênes, qui, après s’être implantée au Levant grâce aux croisades, en prenant le contrôle du Portugal, financera toutes les expéditions coloniales portugaises en Afrique de l’Ouest d’où elle ramènera or et esclaves.

Deux exploits maritimes viendront exacerber un peu plus cette rivalité :

- 1488. Bien que les travaux du savant persan Al Biruni (XIe siècle) et de vieilles cartes, dont celle de Fra Mauro, permettaient d’entrevoir le contournement du continent africain par l’océan Atlantique pour rejoindre les Indes, ce n’est qu’en 1488 que des marins portugais passent le cap de Bonne Espérance. Ainsi, Gênes, sans le moindre intermédiaire, peut directement charger ses navires en Asie et ramener ses marchandises en Europe ;