Prologue

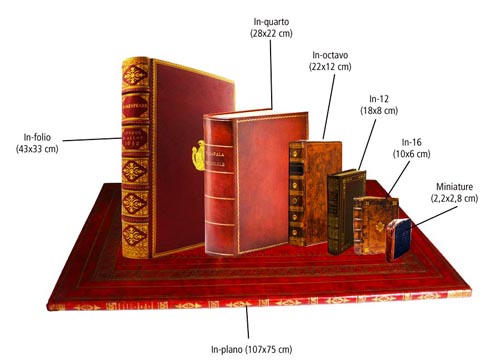

On caractérise souvent de « petit âge de ténèbres » la période qui va du début des guerres de religion (1511) jusqu’au traité de Westphalie (1648) qui en organise la fin. Mais pendant que le monde s’horrifie devant le retour des guerres, l’humanité découvre aussi L’Eloge de la Folie d’Erasme, qui date également de 1511. Ironie tragique de l’histoire, car Erasme y pose déjà le principe de « l’avantage d’autrui », concept révolutionnaire qui aurait pu éviter ces guerres et qui plus tard, défendu par Mazarin, fera la réussite de la paix de Westphalie.

Cette notion se trouve on ne peut plus clairement exprimée par l’admirateur d’Erasme, François Rabelais. Car Gargantua, sur sa médaille, fait représenter un corps humain ayant deux têtes, tournées l’une vers l’autre, quatre bras, quatre pieds et deux culs (Platon, Le Banquet) entouré de lettres ioniques (en grec dans l’original) qui disent : « L’agape ne cherche pas son propre avantage. »

Ces guerres de « sédition », comme Erasme les appelait – car il s’agissait de conflits entre chrétiens – n’étaient en réalité rien que l’expression d’une volonté manifeste et délibérée de grandes puissances féodales et romaines (banquiers Lombards, Fugger, Génois et autres Vénitiens) d’annihiler les acquis de la Renaissance du XVe siècle européen et de repousser d’un revers de la main la brûlante exigence de réforme politique qu’elle venait de poser au monde.

Si l’humanité a survécu à cette « contre Renaissance », caricaturalement représentée par les bûchers de l’Inquisition espagnole et les paroles des jésuites au Concile de Trente, c’est essentiellement grâce à l’action, l’amour et l’oeuvre d’un grand homme, Erasme de Rotterdam (1466-1536), véritable phare de sagesse qui éclaira son époque et les siècles à venir.

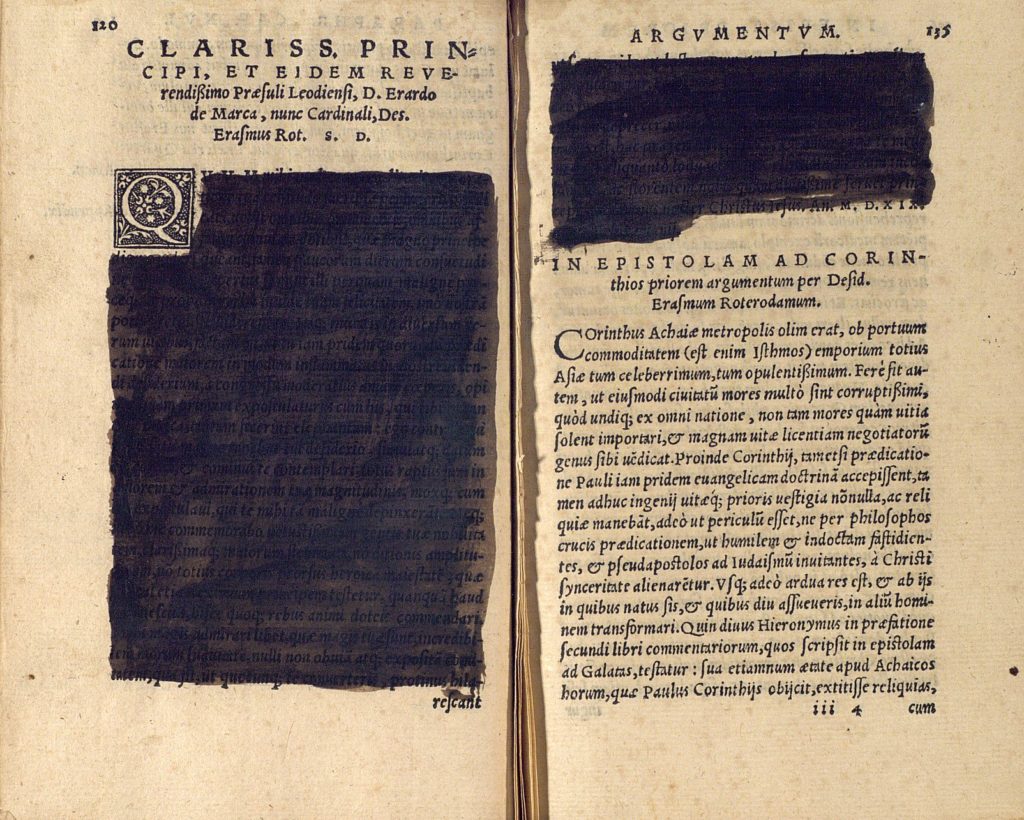

Lors du Concile de Trente, son œuvre entière, taxée d’hérésie, fut interdite de lecture pour les catholiques et mise à l’Index en 1559 où elle restera jusqu’en 1900 (!).

Erasme, en dehors de ses nombreux commentaires et livres, écrivait en moyenne 40 lettres par jour. D’une correspondance dépassant les 20000 pièces, les quelque 3000 lettres qui nous restent nous permettent de suivre jour par jour comment Erasme, au détriment de sa santé, sa vie, son honneur, sa réputation et sa faible fortune fut le véritable chef d’une résistance internationale hardie.

Loin du titre ronflant de « Prince des Humanistes » et très éloigné aussi du confort académique d’un membre d’une « République des Lettres », il parcourt sans cesse l’Europe entière avec ses caisses de livres pour unir les hommes de bonne volonté. Luther d’ailleurs, le premier, l’appelait avec mépris « Errans Mus » (rat errant).

Mais de Madrid à Stockholm, de Cambridge à Gdansk, à Louvain, à Leipzig, à Strasbourg, à Anvers, à Rome, à Londres, à Bâle, partout Erasme coalisait les hommes autour de l’espérance d’un monde meilleur. Ses lettres étaient publiées sans cesse, ses livres traduits dans plusieurs langues et ses amis et correspondants lettrés, omniprésents dans les rouages de presque tout les états, l’informaient en retour de la moindre chose d’importance.

Conscient de son rôle, il s’engage sans compromis (Nulli concedo, je ne recule devant personne, initialement une allusion au caractère inexorable de la mort, sera sa devise) pour faire éclater, avec une parole juste et compatissante, la vérité qui dérange et accroît l’amour pour l’intérêt général. Pour garder cette liberté de parole nécessaire à sa mission universelle, il décline toutes les fonctions que lui offraient rois, papes, églises, diètes et conciles.

Erasme n’essaye pas d’être bon catholique, ni bon protestant, ni même un bon érasmien. En tant que chrétien, il fuit les doctrines et le dogme, car il refuse d’être englouti dans des querelles partisanes. Cette conduite hors paire, ainsi que son mépris profond de toute vanité terrestre, sera l’exemple constant et la référence pour tous ceux qui s’opposaient à l’orgie de concupiscence qui ravagea le monde de cette époque.

De surcroît, son amour tout agapique pour le Christ, l’humanité et les belles lettres résistera comme un roc dans la tempête de haine et de laideur morale caractéristique de cette époque, tandis que son humour satirique, qui éclatera aux yeux du monde avec L’Eloge de la folie, permettra enfin aux hommes de rire de leur propres manquements et bêtises pour mieux les surmonter et s’en libérer.

Son mouvement de jeunes ? On peut le voir notamment dans les œuvres de trois géants de la littérature mondiale. Chacun – Rabelais dans sa lettre à Erasme, Cervantès formé par l’érasmien Lopez de Hoyos, et Shakespeare par sa filiation avec Thomas More – s’avère être un fruit de son inspiration intérieure.

En plus de son action politique lors de la ligue de Cambrai dans le conflit contre Venise, nous tenterons de circonscrire les concepts clefs qui ont été la base de sa démarche et de son enseignement.

D’abord, et dans la lignée de Cues et Bessarion, il souhaite une simplification de la liturgie catholique pour rendre accessible à tous la « philosophie du Christ » comme elle ressort de l’Evangile et des actes des apôtres.

A l’opposé des scolastiques, comme Pétrarque, il estime que cette vérité révélée, à laquelle on peut accéder par la foi religieuse, n’est pas incompatible avec la sagesse philosophique des auteurs antiques tels que Platon ou d’autres, sagesse qui est le fruit de la raison humaine.

Ensuite, et armé de ce christianisme évangélique, il s’inspire de la République de Platon qu’il réadapte pour son époque avec son ami Thomas More et nous livre L’utopie. Sa vision est libre du pragmatisme pessimiste de Machiavel et de l’idée banale et passive de tolérance, car fondée sur le concept actif de « l’avantage d’autrui », ce concept que l’on retrouve chez « les politiques » autour de Henry IV (Sully, Bodin, etc.) et surtout la clef de voûte qui permettra plus tard d’aboutir à la paix de Westphalie mettant fin aux guerres de religion.

Contre le pessimisme de la scolastique romaine et sorbonnagre, ainsi que contre ce que l’on pourrait appeler un « catharisme » luthérien, Erasme défend ce que l’on pourrait appeler un « épicurisme chrétien » ; qu’il reprend de l’humaniste italien Lorenzo Valla. C’est cette notion de « poursuite du bonheur » que l’on retrouvera plus tard dans la déclaration d’indépendance de la jeune république américaine.

En 1516, Erasme estime qu’il est sur le point d’aboutir et d’être entendu par les plus hautes instances. On est donc obligé de s’interroger sur la spontanéité de l’apparition de Martin Luther en 1517 dont la radicalité va être utilisée pour polariser le monde dans des débats théologiques dignes d’une nouvelle scolastique.

Pour combattre les excès de Luther, et allant plus loin que Valla et Augustin, Erasme défendra un « libre arbitre » coopérant avec la grâce, sans ménager par ailleurs la « tyrannie monacale » des ordres mendiants, oisifs et corrompus.

Voyant venir à grand pas les guerres de religion et l’Inquisition, Erasme redouble de pression sur ceux qu’il aime pour qu’une réforme progressive, raisonnable et humaniste de l’église et de la société s’organise. Pour y arriver, et exaspéré par la décadence des humanistes de cette Italie dans laquelle il avait placé tout son espoir, il publiera Le Cicéronien, attaque satirique contre le paganisme déguisé en maniérisme, omniprésent à Rome.

Persécuté par Jérôme Aléandre, scion d’une vieille famille oligarchique de Venise, Erasme finit par devenir indésirable à Londres, calomnié à Rome, traqué à Louvain, diffamé à Paris, insulté à Madrid, tandis qu’un de ses détracteurs crache chaque matin sur son effigie. Il est obligé de quitter Louvain, et plus tard Bâle où il retourne pour mourir, un an après la mort de son « frère jumeau » Thomas More, décapité le 22 juin 1535 à Londres par Henry VIII, roi d’Angleterre.

Pendant que Luther dit qu’il faut « écraser Erasme comme une punaise », et que Calvin le traite d’impie, bon nombre de réformateurs préfèreront l’humanisme évangélique d’Erasme au biblisme cruel des idéologues protestants ou aux théologiens catholiques du Concile de Trente.

En guise de conclusion, nous jetterons un bref coup d’œil sur l’un de ses élèves les plus prolixes, l’érasmien français, François Rabelais.

La « patrie sans nom d’Erasme », Anvers vers 1500

C’est un de ces matins où la brume flamande jette son manteau épais sur les épaules des villes du plat pays. Une myriade de mouettes, en tailleur couleur gris de Payne, lancine des cris moqueurs tout en lorgnant vers le bas. Quel vaste foule dans cette immense grisaille !

Arrimée au quai du Schelde (Escaut), cette armada de bateaux de pêche décharge fiévreusement sa cargaison de paniers débordant de crabes, de crevettes, de maatjes et de kabeljauw. Même le petit phoque vert-de-gris qui s’est laissé glisser par la marée haute jusque là, partage le vain espoir des planeurs : que l’un de ses malheureux paniers puisse retomber pardessus bord et livrer son lot de délicatesses avant que la glace ne transforme cette rivière en patinoire !

Coincé entre l’église des marins Sint-Walburgis et le Steen (château féodal) qui borde l’Escaut, l’Oude vismarkt (vieux marché aux poissons) est le quartier le plus actif d’Anvers. En 1500, la vieille cité respire comme le poumon du monde et embrasse dans ses murs entre cinquante et quatre-vingt-dix mille âmes.

En passant par la Palingbrug (pont aux anguilles), où d’importantes parties des premiers remparts subsistent, on accède au Vleeshuis (maison des bouchers), abattoir moderne surmonté de salles de négoce. Non loin de là, dans la Nieuwstad (ville nouvelle) sur la Brouwersvliet (quai des brasseurs), des brasseurs dûment équipés transformeront bientôt des fleuves d’eau, ingénieusement canalisés vers la ville par les travaux entrepris sous Gilbert van Schoonbeke, en rivières de belles bières ambrées.

L’Anvers des Fugger a désormais supplanté la Bruges des Médicis comme le plus grand dépôt du monde. Entre l’Oosterlingenhuis, siège de la ligue Hanséatique pour un temps, et la Beurs, on y croise facilement des marchands portugais, espagnols, juifs, levantins, arméniens ou italiens. La soie et les épices, venus jusqu’en Italie par les caravanes venues d’Asie trouve ici preneur ou s’échange contre le bois de la Baltique ou le blé de la Pologne. Lin et drap flamands, laine anglaise, vins de Bordeaux ; tout s’y achète sans difficulté grâce aux métaux rares du Danube.

- A Anvers, comme dans tant d’autres villes des Pays-Bas Bourguignons, la construction des façades des gildenhuizen (sièges des corporations) sur la Grote Markt (grande place), donne lieu à un véritable tournoi d’architecture.

Au bord du fleuve, on construit un nouveau type de bateau, les Kraken, tandis que dans les arrières boutiques, les ouvriers fabriquent des retables en bois polychromes prisés jusqu’en Scandinavie. Sur la base des cartons envoyés par les cours prestigieux d’Italie, des tapisseries sont patiemment mises sur l’ouvrage. L’Ars Nova, lancé par Jan van Eyck en peinture et Philippe de Vitry en musique cinquante ans plus tôt, y fleurit.

Pendant que des carillons imposent leurs mélodies, des chorales font entendre la nouvelle musique polyphonique et Orlando di Lasso compose pour clavecin. La peinture de chevalet fait rêver les marchands de montagnes et de simples citadins s’offrent des portraits.

Dans l’ombre de la cathédrale, dont le chantier s’achève avec Keldermans, et dans les Begijnhoven (béguinages), on récite les poèmes d’ Hadewijch, pendant que des doigts agiles fabriquent la belle dentelle dont les motifs fleuris s’harmonisent avec les cascades en pierre du gothique scaldique qui couronnent les pinacles des Hôtels de Ville, des résidences particulières ou les toits des clochers d’innombrables églises.

Dans des larges demeures patriciennes en pierre, des Rederijkers (chambres de rhétorique) préparent des pièces satiriques, mémorisent des poèmes pieux, ou décorent des chars allégoriques (comme le char de foin) pour l’Ommeganck (défilé) de la Saint-Jean.

Une rencontre peu ordinaire

-

Pour avoir une notion de la pépinière d’idées et de créativité que représente cette époque qui se cristallise à Anvers, il est facile de s’imaginer quelques rencontres peu ordinaires dans une de ces minuscules maisons du Vlaaikensgang (traboule aux tartelettes) situées au bord d’un des vlieten (canaux) qui irriguent le coeur de la cité.

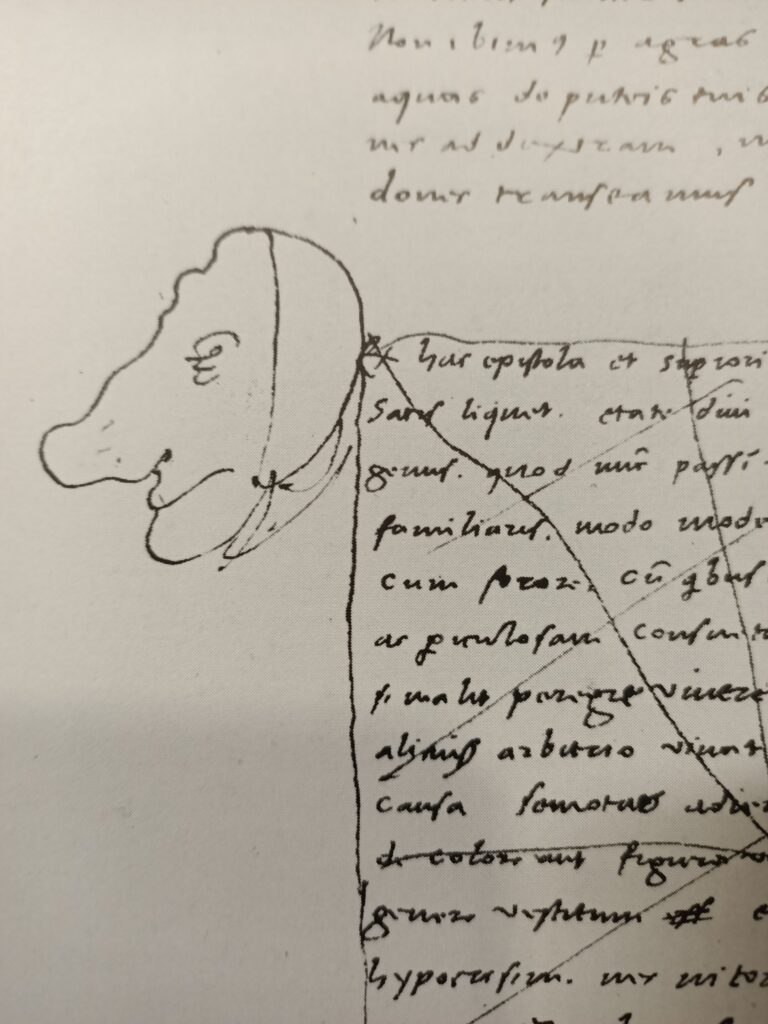

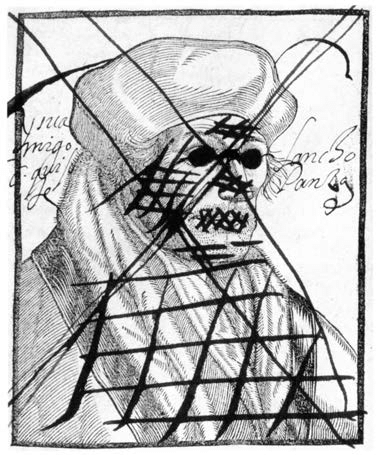

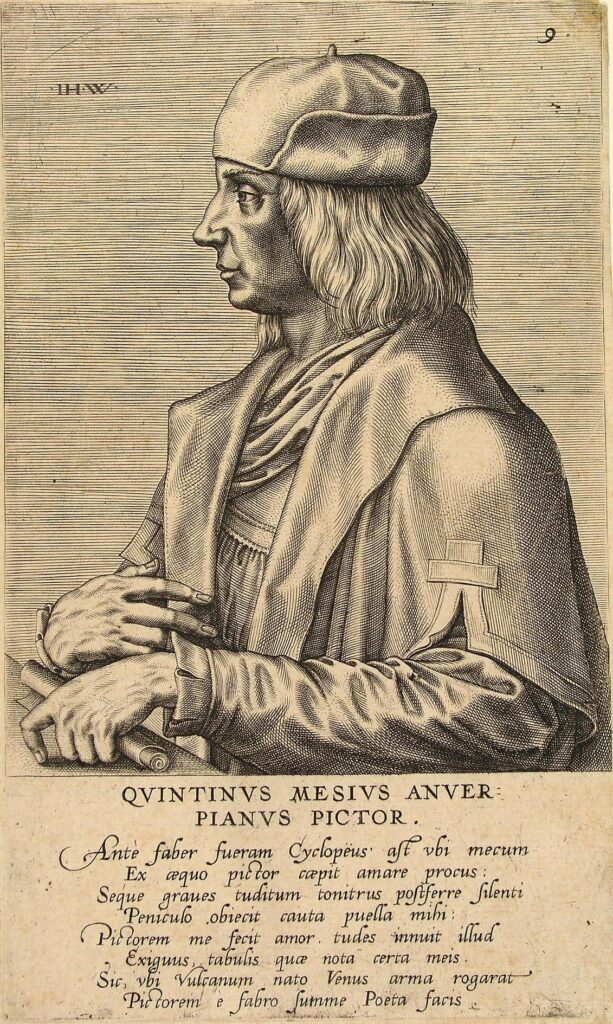

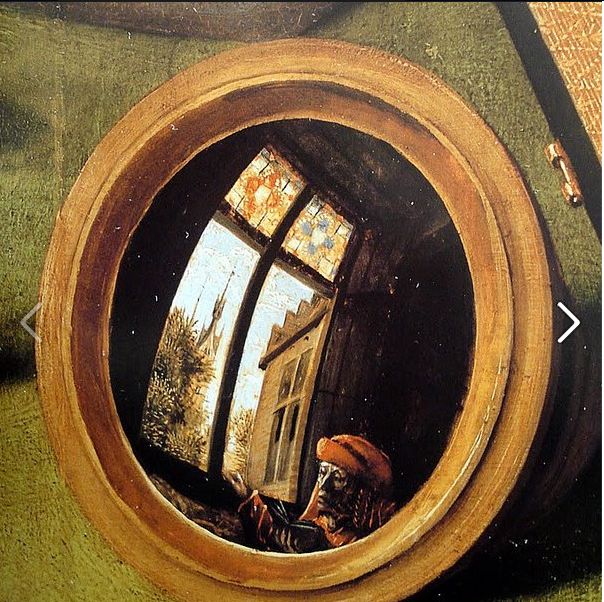

Bien que d’habitude Thomas More (1478-1535) et Erasme de Rotterdam (1466-1536) se retrouvent chez Pieter Gilles (Aegidius) (1486-1533), le secrétaire d’Anvers qui dispose d’une grande maison Den Spieghel sur la Eiermarkt (marché aux œufs), aujourd’hui il se sont donné rendez-vous chez le peintre Quinten Matsys (1465-1530), qui pour l’occasion a convié son collègue Gérard David (1460-1523) au Sint Quinten dans la Schuttershofstraat (rue des Arbalétriers), sa belle demeure ornée de fresques à l’italienne. Metsys leur montre ses croquis de la Sainte-Anne et la Vierge d’après Léonard de Vinci (1452-1519) qu’il a exécutés en Italie.

-

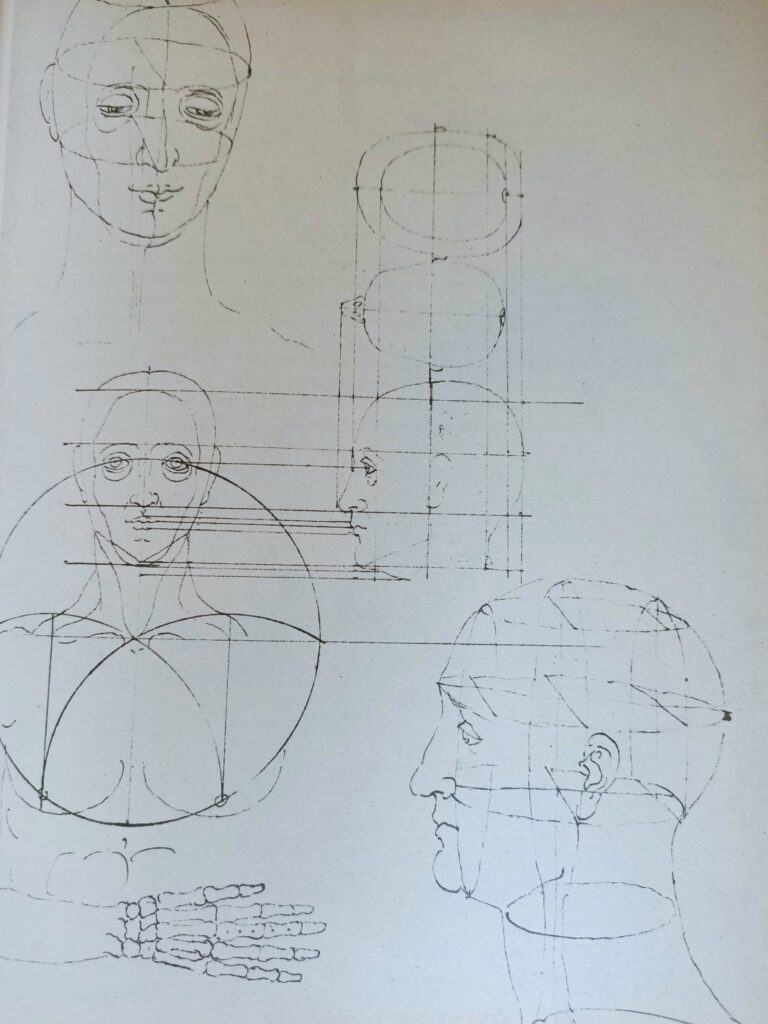

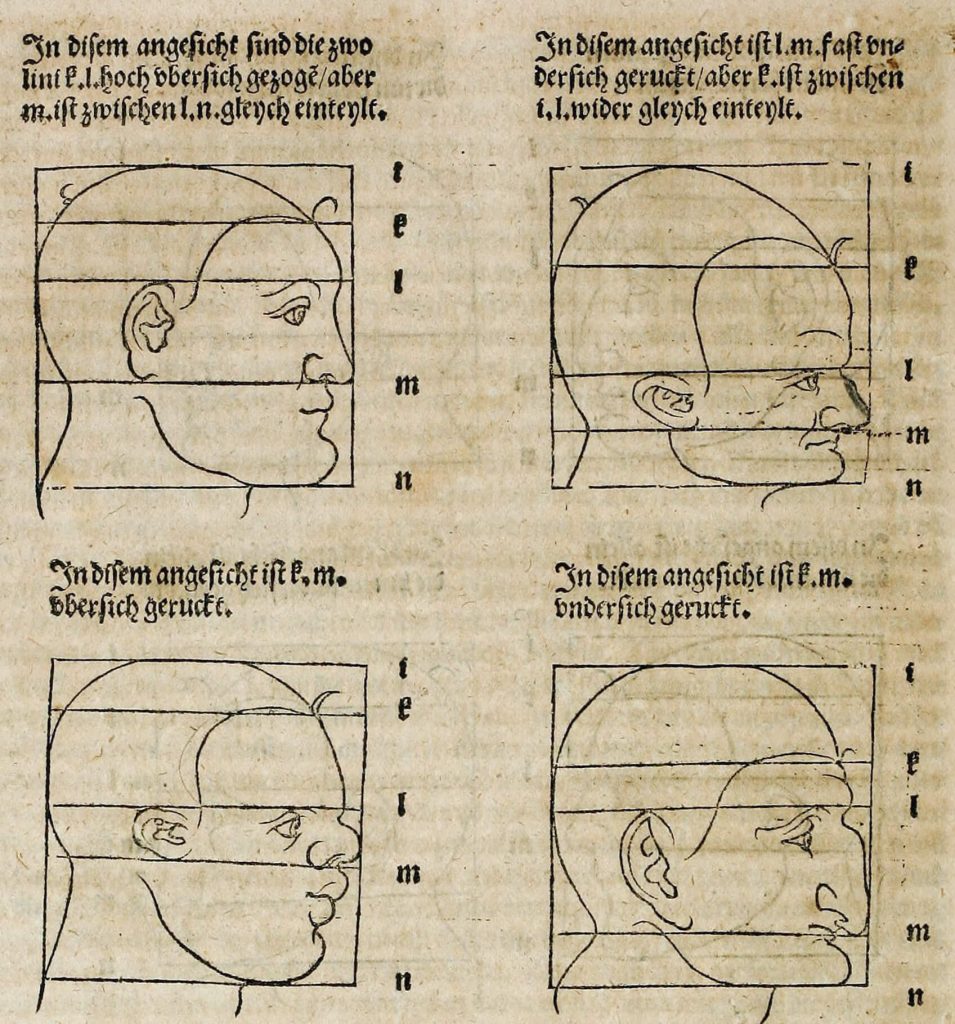

Mais attention, Albrecht Dürer (1471-1528) arrive aujourd’hui à Anvers ! Erasme insiste à se faire portraiturer par ce maître de Nuremberg dont il dit : « Dürer, (…) sait rendre en monochromie, c’est-à-dire en traits noirs – que ne sait il rendre ! Les ombres, la lumière, l’éclat, les reliefs, les creux, et… (la perspective). Mieux encore, il peint ce qu’il est impossible de peindre : le feu, le tonnerre, les éclairs, la foudre et même, comme on dit, les nuages sur le mur, tous les sentiments, enfin toute l’âme humaine reflétée dans la disposition du corps, et presque la parole elle-même. »

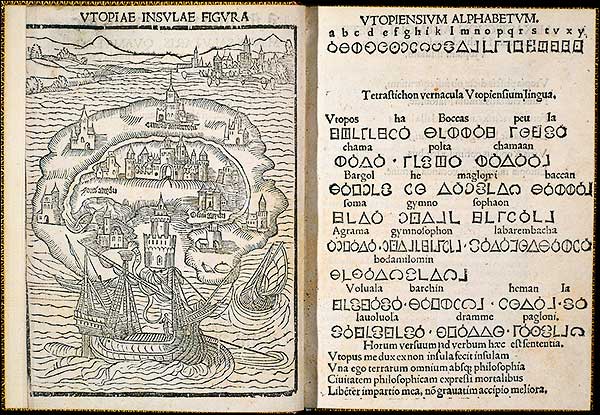

En attendant, Erasme et More s’amusent à imaginer le début de L’Utopie, dans lequel ce dernier raconte comment il croise par hasard Gilles dans la Onze Lieve Vrouwe cathédrale (Notre-Dame) d’Anvers en présence d’un voyageur, le fameux Raphaël Hythlodée qui livra son récit sur l’Isle d’Utopie, cette république humaniste qu’il avait observé dans cette Amérique que l’on venait de redécouvrir.

Sur ce nouveau monde, un autre ami d’Erasme, Erasmus Schetz (1480-1550), banquier d’Anvers, industriel et latiniste accompli, leur fournit des informations précieuses qui proviennent de son réseau de marchands portugais implantés au Brésil. Martin Behaim (1459-1509), l’élève brillant du cartographe nurembergeois Johan Müller (Regiomantanus) (1436-1476) dont Dürer achète la bibliothèque, fabrique à Anvers les premiers globes avant de s’installer à Porto où il fréquente Christophe Colomb.

-

Dürer réside à Anvers en 1520 où il assiste au mariage de Joachim Patinier (1480-1524). Il y rencontre Jan Provost (1465-1529), Jan Gossaert (1462-1533) et Bernard van Orley (1491-1542) et dessine un portrait de Lucas van Leyden (1489-1533). En 1523 il y dessine le vieillard de 93 ans qu’il utilise dans son Saint Jérôme.

A une jetée de là, à Malines, il rend visite à une autre admiratrice, Marguerite d’Autriche (1480-1530) tante de Charles Quint qui régente les Pays-Bas Bourguignons et prête parfois une oreille attentive à Erasme.

Hébergé chez elle, Dürer admire un incroyable tableau de sa collection, Les époux Arnolfini de Jan van Eyck. Marguerite vient d’accorder une pension à un peintre vénitien Jacopo Barbari (1440-1515), exilé politique à Malines et auteur du portrait de Luca Pacioli (1445-1514), ce franciscain qui initia Léonard à Euclide, et auteur de la Divine Proportion.

Dürer y visite certainement la belle résidence de Jérôme de Busleyden (1470-1517), bientôt mécène du « Collège Trilingue » qu’Erasme lance à Louvain en 1517 et ami de Cuthbert Tunstall (1475-1559), l’évêque de Londres qui avait présenté More à Busleyden.

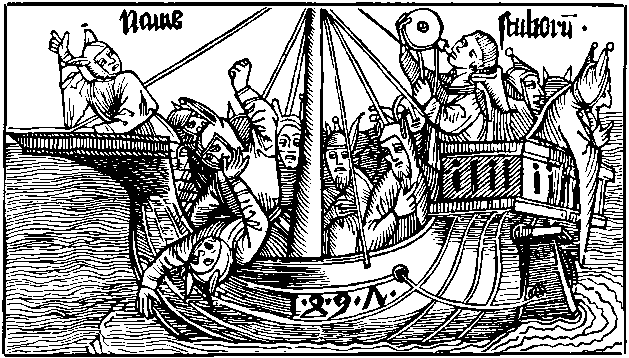

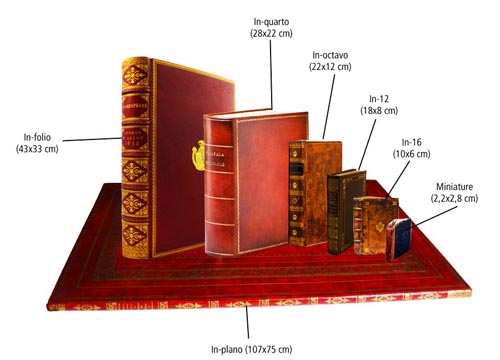

De retour à Anvers, Dürer fait un croquis du Strasbourgeois Sébastien Brant (1457-1521) qui vient de publier en 1494 à Bâle la Nef des Fous. Le peintre Jérôme Bosch (1450-1516), qui a fait un tableau sur ce thème et qui s’est régalé avec L’Eloge de la Folie, illustré par le jeune Hans Holbein (1497-1543) et publié en 1511, fait le déplacement à Anvers pour s’y procurer une copie de L’Utopie, fraîchement imprimé à Louvain en 1516 chez l’ami de Gilles, l’imprimeur Dirk Martens (1486-1534).

-

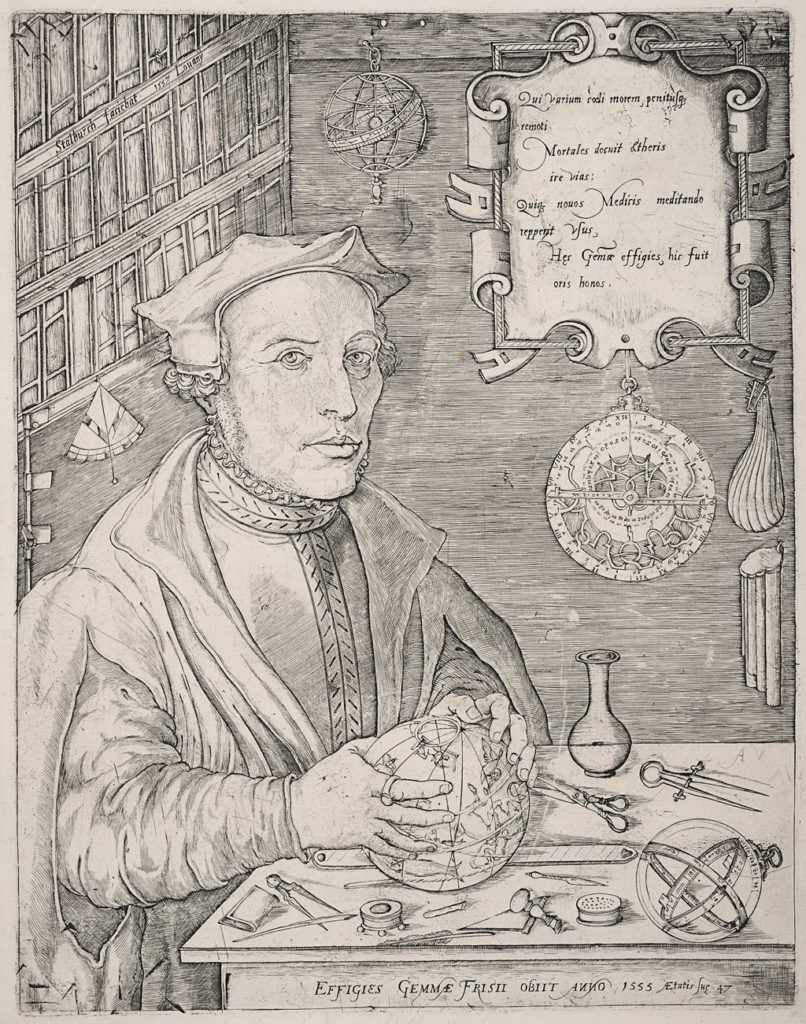

Gemma Frisius

Peu après, quand le souffle de l’Inquisition espagnole commence à épaissir la brume avec la fumée des bûchers, l’imprimeur Christophe Plantin (1514-1589) réunit dans le plus grand secret les membres du groupe humaniste, Het Huys der Liefde (Scola Caritatis) de Hendrik Niclaes (1502-1580).

Le scientifique Gemma Frisius (1508-1555) y discute avec son élève le cartographe Gerhard Kremer (Mercator) (1512-1594) et Abraham Ortelius (1527-1598) raconte les dernières explorations du globe terrestre au jeune Pieter Bruegel (1525-1570) qui prépare pour l’imprimerie In de Vier Winden (Aux Quatre Vents) de Jérôme Cock (1510-1570), sa série de gravures sur le thème des Sept péchés et les Sept vertus.

Bruegel lui parle de ses lectures des oeuvres de François Rabelais (1494-1553) qu’il acheta à Lyon sur le retour d’Italie.

Aux Quatre Vents travaille aussi le graveur Dirk Coornhert (1522-1590), formé par le jeune secrétaire d’Erasme Quirin Talesius (1505-1575) et futur bras droit de l’organisateur de la révolte des Pays-Bas Guillaume le Taciturne (1533-1584).

Cette riche culture urbaine n’aurait jamais pu voir le jour aux Pays-Bas Bourguignons sans la vaste révolution agricole commencée dès la fin du Xe siècle.

Essor économique et émancipation politique

-

Mars, enluminure de Simon Bening (1483-1519) montrant le secret de l’agriculture flamande, c’est-à-dire le bon attelage, non pas des bœufs, mais des chevaux dont la productivité est le double des premiers. A cela s’ajoute une révolution technologique, car à la place du « collier de gorge » utilisé au Moyen-Age (qui tendait à égorger l’animal), l’emploi du « collier d’épaule » (importé de Chine et utilisé dès le XIIIe siècle) permet aux Flamands d’augmenter encore plus la productivité. C’est cette révolution agricole qui permettra une urbanisation où la créativité de chacun trouve la place qu’elle mérite.

La géographie que dessine le « Delta d’or » du Rhin, de la Meuse et de l’Escaut dans cette région offre aux habitants une infrastructure naturelle hors pair qu’ils enrichirent par un labyrinthe de canaux et une ceinture impressionnante de digues de mer, en place dès 1300, et bientôt surmontée de milliers de moulins à vent.

La poldérisation (aménagement de terres sur la mer) et une agriculture intensive leur permet d’accroître considérablement les rendements agricoles quand ils s’effondrent partout ailleurs.

Les économistes estiment que si en Europe il fallait quatre paysans pour nourrir un citadin, il n’en fallait que deux aux Pays-Bas.

Si l’on prend comme unité de référence une ville de 10000 habitants, on trouve en 1550 la région de la Belgique actuelle en haut de l’échelle de l’urbanisation (21%), suivi des Pays-Bas (15,8%) et de l’Italie du nord (15,1%).

Si on baisse le critère à 5000, les Flandres atteignent 36% vers 1500 et la région entre la Meuse et la Zuiderzee (Brabant et Hollande) 54%. Ainsi la patrie d’Erasme, avec l’Italie, figure parmi les régions les plus urbanisées d’Europe.

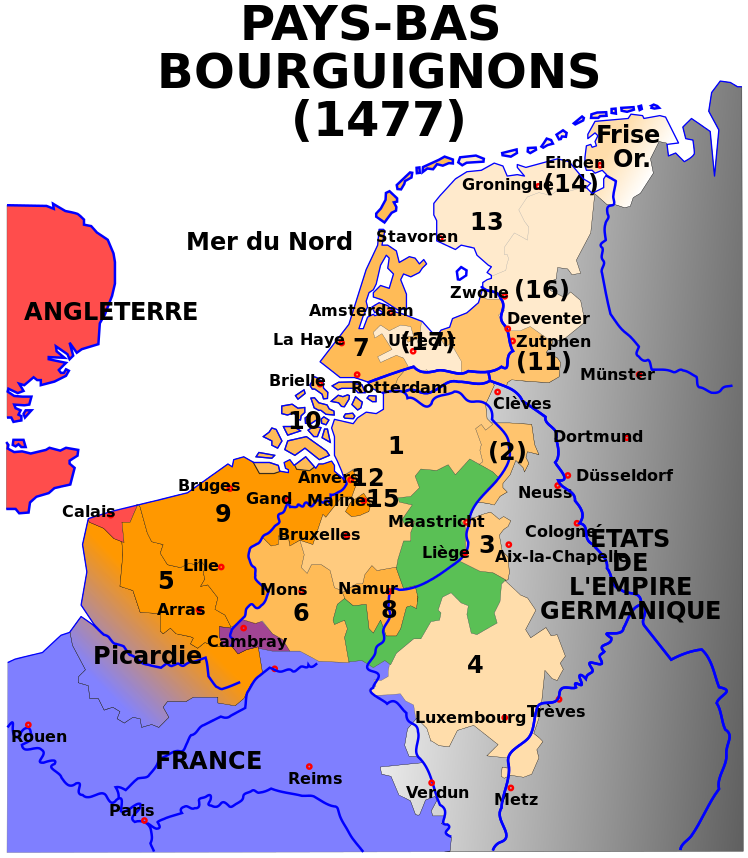

A partir de 1384, les ducs de Bourgogne avaient tenté d’unifier ce vaste territoire allant de la Frise jusqu’à la vieille route romaine qui reliait Boulogne sur Mer à Cologne.

Bien que le duc y gouverne avec les membres de l’ordre de la Toison d’Or, le pouvoir s’appuyait sur des formes d’auto-gouvernement déjà existantes.

Car historiquement, la conquête des terres fertiles gagnées sur la mer à la fin du treizième siècle s’était accompagnée d’un reflux inéluctable de la féodalité politique et l’essor économique de ces territoires allait de pair avec l’émancipation politique de leurs habitants. Des comités communaux, en charge du financement et de la gestion des polders et de l’aménagement de l’eau, avaient fièrement découvert leurs capacités collectives à gérer leurs propres intérêts.

-

Carte des Pays-Bas Bourguignons: –En orange, les acquisitions des Ducs de Bourgogne et de Charles Quint. 1384 : Artois (5), Flandre (9), Malines (15) 1427 : Namur (8) 1428 : Hainaut (6), Zélande (10), Hollande (7) 1430 : Brabant (1), Limbourg (3) 1443 : Luxembourg (4) Sous Charles Quint: Utrecht (17), Frise occidentale et orientale (13), Gueldre (2) provinces perdues et reprises : Groningue (14), Overijssel (16), Zutphen (11), la Picardie est perdue à la France en 1477. –En vert, La principauté de Liège indépendante. –En rouge, l’Angleterre. –En bleu, la France En noir, d’autres États du Saint Empire romain germanique

Afin de faciliter les processus décisionnels, les communes furent structurées en Staten (Etats), mais des assemblées ad hoc, par exemple des communes et des villes concernées par la pêche des harengs, pouvaient toujours avoir lieu.

Si en Angleterre ou en France les parlements ne se réunissaient que rarement et encore très souvent dans le seul but de régler des questions d’impôts et de finances, aux Pays-Bas Bourguignons, les registres locaux indiquent, par exemple, que les délégations flamandes se sont réunies 4055 fois entre 1386 et 1506, soit 34 fois par an, en vue de résoudre les problèmes économiques et sociaux et pour discuter de projets d’infrastructures.

En Angleterre, on ne relate que 73 rencontres entre 1384 et 1510, c’est-à-dire moins d’une session par an !

Ainsi, dans les collèges d’échevins des villes et des communes, ces intérêts économiques organisés, à l’origine des guildes de métiers, disposaient d’un pouvoir réel, capable de bloquer la collecte d’un impôt décrété par un gouvernement central.

A l’origine, les guildes avaient sorti les individus de leur étroit cocon familial pour les intégrer dans une nouvelle solidarité urbaine. Cette « famille étendue » citadine sera souvent un vaste laboratoire de découvertes et d’expérimentations, où s’échangeront les savoirs, les compétences et les adresses.

Avec Charles Quint, fils de Philippe le Beau de Bourgogne et de Jeanne de Castille (« la folle »), le pays tombe dans l’escarcelle des Habsbourg. Trop jeune et souvent absent, le pays sera souvent gouverné par les régentes flamandes, Marguerite d’Autriche et Marie de Hongrie. Elles renforceront l’unité du pouvoir central par l’institution d’un Conseil d’Etat, d’un Conseil Privé (justice) et d’un Conseil des Finances.

En 1548, peu avant sa mort, Charles Quint crée le « Cercle de Bourgogne » regroupant les dix provinces méridionales avec les sept provinces du nord jusqu’alors détachées de l’empire. Il prend de plus toutes les dispositions nécessaires afin qu’un seul héritier puisse lui succéder à la direction de la « Généralité des XVII provinces », pays que les Habsbourg nommèrent avec dédain Pays-Bas.

Son fils, Philippe II, né en Espagne, avoua un jour qu’il aurait « préféré régner sur un désert plutôt que sur toutes ces villes ». Le Don Carlos de Friedrich Schiller nous raconte le reste du drame.

Tout ceci permet de mieux comprendre à quel pays pense Rabelais quand il dit à Erasme : « Vous qui êtes le père de votre patrie et sa gloire ». Ce n’était donc pas seulement la patrie des lettres ! Et les « guerres de religions » n’étaient qu’un prétexte rêvé, permettant de briser une communauté d’Etat-nations naissants formés par la France de Louis XI et de Jacques Cœur, l’Angleterre d’Henry VII et de Thomas More, et les Pays-Bas Bourguignons, patrie d’Erasme dont les oligarques ont volé jusqu’au nom.

Les Frères de la vie commune

-

On souligne, à juste titre, l’influence sur Erasme de l’esprit révolutionnaire de la « Dévotion Moderne » qu’animaient les Frères et sœurs de la vie commune, ordre séculier d’enseignants portés sur l’éducation et la traduction de manuscrits, qui sera regroupé comme ordre des chanoines réguliers de saint Augustin de la Congrégation de Windesheim.

Le piétisme de ce courant, centré sur l’intériorité, s’articule le mieux dans le petit livre de Thomas van Kempen (a Kempis) (1380-1471), L’imitation de Jésus Christ. Celui-ci souligne l’exemple à suivre de la passion du Christ tel que nous l’enseigne l’Evangile, message qu’Erasme reprendra.

En 1475, le père d’Erasme, qui maîtrisait le grec et aurait pu écouter des humanistes réputés en Italie, envoie son fils de neuf ans au célèbre chapitre des frères de la Vie Commune de Saint Lébuin de Deventer, école fondée par un penseur exceptionnel et élève des Frères de la vie commune, le cardinal Nicolas de Cues (1401-1464).

L’expansion du réseau des Frères et Sœurs de la Vie Commune à partir de la ville de Deventer à la fin du XIVe siècle.

- Rodolphe Agricola

Elle était alors dirigée par Alexandre Hegius (1433-1498), élève du célèbre Rudolphe Huisman (Agricola) (1442-1485), adepte de Cues, défenseur enthousiaste de la renaissance italienne et des belles lettres, qu’Erasme a pu écouter et qu’il appela un « intellect divin ».

Agricola, à l’age de 24 ans, fait une tournée d’Italie pour donner des concerts d’orgue, rencontre Hercules d’Este à la cour de Ferrare, et découvre à l’université de Pavie les horreurs de la scolastique confite d’Aristote.

Pour ouvrir ses cours à Deventer, Agricola disait :

Ayez méfiance à l’égard de tout ce que vous avez appris jusqu’à ce jour. Rejetez tout ! Partez du point de vue qu’il faut tout désapprendre, sauf ce que, sur la base de votre autorité propre, ou sur la base du décret d’auteurs supérieurs, vous avez été capable de vous réapproprier.

Malheureusement, la mère d’Erasme est emportée peu après par la peste et son père décède également. Confié à trois tuteurs, il est placé avec son frère à l’école de ’s Hertogenbosch. Là, selon Erasme, le Domus Pauperum, l’orphelinat pour les enfants des pauvres qu’animaient traditionnellement les frères, ne visait à rien d’autre qu’à briser ses dons et ses aptitudes, à grands renforts de coups, de réprimandes et de sévérité, les pères étant convaincu qu’il fallait éloigner les jeunes gens de tout désir d’étude universitaire pour les faire entrer d’office au couvent.

- Geert Groote

Donc, loin de l’authenticité des fondateurs « mystiques » et humanistes des débuts que furent Jan van Ruysbroek (1293-1381) et Geert Groote (1340-1384) ou de Heymeric van Kempen (de Campo) (1395-1460) (qui eut une influence sur Cues), la reprise en main des frères par Rome commençait à faire des dégâts.

A tel point qu’Agricola et Wessel Gansfoort (1420-1489), pourtant dignitaires des Frères de la vie commune, finirent par créer leur propre cercle d’érudits à l’abbaye cistercienne d’Adwerth en Friesland car il n’y avait qu’elle qui leur autorisait l’accès à une bibliothèque riche en lectures humanistes.

Le frère d’Erasme succombe rapidement aux pressions des recruteurs de moines et Erasme finit lui-même par prononcer ses vœux pour entrer chez les Augustiniens de Steyn, près de Gouda, mais à condition d’y retrouver des livres. En se faisant prêtre en 1492, il exprime rapidement son désir de liberté et s’engage alors en politique comme secrétaire de l’évêque de Cambrai qui venait juste d’être nommé chancelier de l’Ordre de la Toison d’Or.

A Steyn il gardera d’excellents amis. Mais dorénavant personne ne pourrait le convaincre qu’une foi qui s’oppose à l’éducation des hommes et ne porte pas à agir pour le bien de ses semblables puisse d’une quelconque façon être en accord avec l’évangile.

Les Frères de la vie commune de Magdeburg formeront bientôt une autre célébrité : Martin Luther (1483-1546). Son père, tout comme celui de Calvin, le prédestine à une carrière juridique. Mais en 1505, un violent orage fait éclater un éclair auquel il échappe de justesse. Pour trouver son salut, il prend le chemin inverse d’Erasme et décide de se faire moine chez les ermites augustiniens.

Les idéaux d’Erasme

La découverte brutale du contraste cruel entre la beauté morale du message de l’Evangile et l’hypocrisie troublante des pratiques religieuses, ainsi que la découverte de la beauté des belles lettres, vont nourrir chez Erasme une double ambition.

D’abord, il estime que le moment est venu de procéder à une réforme complète des pratiques anti-chrétiennes scandaleuses et de l’esprit oligarchique qui s’est emparé de l’Eglise catholique romaine. Depuis Constance (1414), Bâle (1431) et Ferrare-Florence (1437), tous les grands conciles œcuméniques avaient soulevé trois problèmes fondamentaux :

- Union doctrinale entre Orient et Occident ;

- Unité pour défendre la chrétienté face aux Turcs ;

- Réforme du fonctionnement interne.

Il allait de soi que tant que les deux premiers points n’étaient pas réglés, le troisième point était de l’ordre du tabou, comme Jan Hus avait pu le constater à ses dépens, lorsqu’il fut arrêté en arrivant au Concile de Bâle et brûlé sur le bûcher pour hérésie le 6 juillet 1415.

Pour Erasme, le problème n’était pas l’Eglise catholique, mais les forces oligarchiques qui malheureusement la dominaient de plus en plus. Les banquiers de Sienne et de Venise qui géraient les fortunes des cardinaux et des évêques, le culte des reliques et la simonie, ou encore les ordres monastiques, véritables empires féodaux possédant terres, hommes, et gérant les âmes humaines, au mieux, comme du bétail.

Pour y remédier, Erasme lançait un vaste mouvement d’éducation souhaitant l’appui d’un pape fort, capable de résister aux ordres et à l’argent. C’est le programme explicite du Enchiridion militis christiani (Manuel du soldat chrétien) et la vraie revendication que l’on retrouve implicitement dans L’Eloge de la Folie.

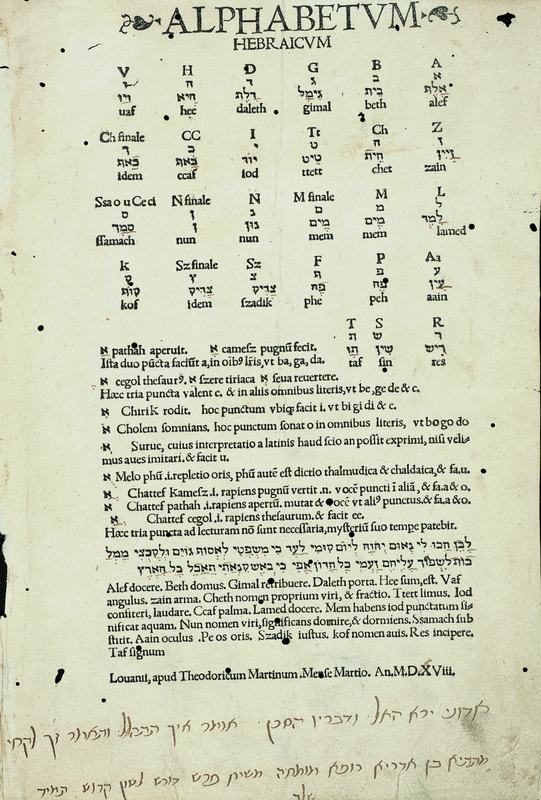

Comme Lorenzo Valla (1403-1457) ou comme Jacques Lefèvre d’Etaples (1450-1537) le feront à leur façon, Erasme désire reprendre l’Evangile à sa source, c’est-à-dire comparer les textes d’origine en grec, en latin et en hébreux, souvent inconnus sinon entièrement pollués par plus de mille ans de copiages et de commentaires scolastiques.

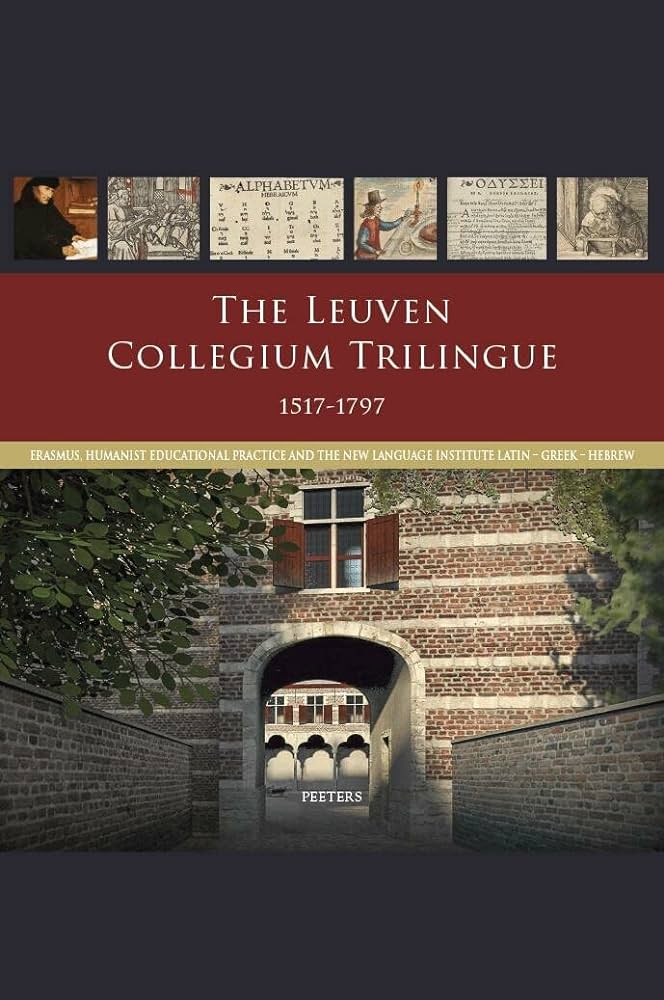

Pour venir à bout de ce travail d’Hercule, Erasme conçoit la fondation d’un collège trilingue chargé de cette tâche, réunissant les hommes les plus sages et loin des polémiques passionnelles et des carrières égotiques. Grâce au mécène Jérôme de Busleyden, ce projet verra le jour à Louvain en 1517, mais sera rapidement saboté par des théologiens menacés dans leur fonds de commerce.

Ensuite, le message optimiste du christianisme évangélique appelait, par sa nature même, à la défense de l’intérêt général et à des réformes politiques nécessaires pour y aboutir. C’est le sujet développé par Erasme et Thomas More dans L’Utopie. Cette utopie n’est pas utopique si l’on réussit à garantir une éducation classique pour tous, objectif des quatre mille Adages, et préoccupation fondamentale partagée avec Thomas More et Juan Luis Vivès (1492-1540).

En même temps, en reprenant le flambeau de Pétrarque, Erasme désire concilier cette « Philosophie du Christ », transmise par Saint Jérôme (317-419) et Origène (185-251), avec ceux (et uniquement ceux-là) qui dans l’antiquité « ont vu par la lumière naturelle un peu de ce que nous enseigne la Sainte Ecriture », en particulier Platon.

Il dit : « Cette philosophie (du Christ) est véritablement plus dans notre sensibilité que dans les syllogismes, plus dans la vie que dans la discussion ; elle est plutôt une intuition qu’une érudition, une inspiration qu’une raison ; c’est le lot d’un petit nombre d’êtres érudits, mais il n’est permis à personne de n’être pas chrétien ; nul n’a le droit de n’être pas pieux, j’ajouterai avec audace qu’il n’est permis à personne de n’être pas théologien. Ce qui est le plus conforme à la nature, pénètre plus facilement dans les âmes. Or, qu’est-ce que la philosophie du Christ, cette philosophie qu’il (le Christ) qualifie de [re-naissance], que le retour à une nature bien établie ? Et si personne n’a transmis ces vérités plus pleinement que le Christ, toutefois dans les œuvres des gentils on peut sauver plus d’une chose en accord avec cette doctrine. Y eût-il jamais si basse théorie philosophique qui ose enseigner que l’argent rend l’homme heureux… »

Avec Valla, dont il a lu les Elegantia, et son ami Juan Luis Vivès, il pense qu’en passant, il devient plus qu’urgent de reforger une langue, en particulier un latin, et une pédagogie qui reflète, par sa beauté, sa musicalité, et sa compassion, toute la noblesse de ce contenu.

Lorenzo Valla

Leibniz affirme sans hésitation que les deux plus grands esprits du Moyen-âge sont Nicolas de Cues et Lorenzo Valla. Le jeune Erasme reconnaît en ce dernier le représentant de cette Italie idéale qu’il admire.

Issu d’une famille romaine aisée, Valla profite de professeurs particuliers, de l’helléniste Giovanni Aurispa (1369-1459), secrétaire papale d’Eugène IV et de Martin V, et en particulier de Leonardo Bruni (1370-1444), élève de Coluccio Salutati (1331-1406).

Comme Pétrarque, ce courant voyait l’alliance entre philosophes sophistes (et particulièrement Aristote) et théologiens scolastiques comme la base d’un ordre féodal anti-chrétien et obscurantiste. A l’université de Pavie, Valla se révolte contre la pensée dominante qui est l’averroïsme.

Averroès (Ibn Rushd, 1126-1198) est souvent vu à tort, et surtout par ceux qui se réclament des Lumières, comme un annonciateur de l’esprit moderne (car il a écrit une fois sur le vin et le sexe…). La réalité est tout autre car, à partir des traductions arabes d’Aristote, Averroès avait concocté une philosophie idéale pour maintenir ce monde féodal.

Selon lui, il fallait accepter le caractère double de la vérité. D’un coté, grâce à des symboles et des signes, la religion permettait de communiquer une vérité à l’immense multitude des illettrés.

- Averroès

D’autre part, une petite élite pouvait accéder à la vérité, qui elle, était toute philosophique. Ce qui est vrai en théologie peut s’avérer faux en philosophie, mais en dernière analyse, c’est l’intellect qui tranche, et point besoin de transcendance. Averroès écrit même un traité sur l’harmonie entre la philosophie et les religions sur cette base biaisée.

Mais évidemment, enseigner la philosophie à tous serait néfaste car seule la religion permet à la multitude d’accéder à une connaissance (symbolique) de la vérité… Aujourd’hui, on l’accuserait à raison d’être un adepte du royaume des mensonges de Léo Strauss.

L’averroïsme était l’idéologie choisie par l’oligarchie vénitienne pour dominer le monde et c’est elle qui va massivement promouvoir cet aristotélisme des temps modernes.

- Pétrarque

Bien avant Valla, Pétrarque (Francesco Petrarca, 1304-1374), lors de son séjour à Venise, avait dénoncé les assauts intellectuels de quatre oligarques averroïstes (dont les trois vénitiens Dandolo, Contarini et Talento) décidés à le recruter à leur chapelle et « qui selon la coutume des modernes philosophes, pensent à n’avoir rien fait, s’ils n’aboient contre le Christ et sa doctrine surnaturelle. »

Son livre Sur ma propre ignorance et celle des autres se construit autour de cette polémique :

« S’ils ne craignaient les supplices des hommes de bien plus que ceux de Dieu, ils oseraient, dit Pétrarque, non seulement attaquer la création du monde selon le Timée, mais la Genèse de Moïse, la foi catholique et le dogme sacré du Christ. Quand cette appréhension ne les retient plus, et qu’ils peuvent parler sans contrainte, ils combattent directement la vérité ; dans leurs conciliabules, ils se rient du Christ et adorent Aristote, qu’ils n’entendent pas. Quand ils disputent en public, ils protestent qu’ils parlent abstraction faite de la foi, c’est-à-dire qu’ils cherchent la vérité en rejetant la vérité, et la lumière en tournant le dos au soleil. Mais, en secret, il n’est blasphème, sophisme, plaisanterie, sarcasme qu’ils ne débitent, aux grands applaudissements de leurs auditeurs. Et comment ne nous traiteraient-ils pas de gens illettrés, quand ils appellent idiot le Christ notre maître ? Pour eux, ils vont gonflés de leurs sophismes, satisfaits d’eux-mêmes en se faisant fort de disputer sur toute chose sans avoir rien appris. »

La publication de ce livre obligera Pétrarque à quitter Venise.

Contre l’ascétisme étouffant qui stérilise tout espoir, et réduit la créativité humaine à néant, Valla va mobiliser Epicure dans son écrit De Vere Bono (sur le véritable bien). Il s’agit d’un dialogue où un stoïque (Bruni) affirme que la raison seule est source de vertu. Le deuxième orateur (Beccadelli) est un épicurien qui affirme que le vrai bonheur ne provient pas de la vertu, mais du plaisir.

- Epicure

Epicure (IVe Siècle av. J.C.) précise que « Quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n’entendons pas par là les plaisirs des débauchés ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine, ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l’interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l’absence de souffrances corporelles et de troubles de l’âme.

« Ce ne sont pas les beuveries et les orgies continuelles, les jouissance des jeunes garçons et des femmes, les poissons et les autres mets qu’offre une table luxurieuse, qui engendrent une vie heureuse, mais la raison vigilante, qui recherche minutieusement les motifs de ce qu’il faut choisir et de ce qu’il faut éviter et qui rejette les vaines opinions, grâce auxquelles le plus grand trouble s’empare des âmes.

« De tout cela la sagesse est le principe et le plus grand des biens. C’est pourquoi elle est même plus précieuse que la philosophie, car elle est la source de toutes les autres vertus, puisqu’elle nous enseigne qu’on ne peut pas être heureux sans être sage, honnête et juste, ni être sage, honnête et juste sans être heureux. Les vertus, en effet, ne font qu’un avec la vie heureuse, et celle-ci est inséparable d’elles. »

Pour l’épicurien, (dit Valla) les actes héroïques que citent les stoïciens (suicide de Lucrèce, etc.) n’ont pas leur origine dans le désir d’être vertueux, mais découlent de la recherche d’un plaisir qui dépasse totalement les plaisirs du corps. Ainsi, dans le dialogue de Valla, le dernier orateur (le collectionneur de manuscrits pour Côme de Médicis, Niccoli) défend la vision chrétienne qui transcende de loin les épicuriens et il accuse ses prédécesseurs d’avoir été incapable de reconnaître que le vrai bonheur réside dans la faculté d’être en accord avec Dieu, bien qu’il appuie la critique épicurienne des Stoïciens. De toute façon, pour un vrai chrétien, disent Valla et Erasme, l’idée qu’une philosophie quelconque puisse enseigner la vertu, sans amour de Dieu et des hommes, est une fraude. On ne fait pas le bien parce que c’est vertueux, mais parce que faire le bien plaît à Dieu, à l’humanité et à nous-mêmes. Erasme développe cette idée dans son colloque L’Epicurien.

La déclaration d’indépendance américaine, à travers l’influence de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), qui part de Valla et d’Erasme, intègre explicitement cette notion dans l’idée de la défense de « la vie, la liberté et la poursuite du bonheur » (le bien étant consubstantiel avec le bonheur, dans le meilleur des mondes possibles de Leibniz).

Erasme se retrouve donc évidemment avec Valla, quand celui-ci se fâche contre cette « philosophie » d’Averroès et ses rejetons scolastiques. Il faut savoir qu’à l’époque d’Erasme rageait encore la bataille entre les « Anciens » (thomistes et scotistes) et les « Modernes » (Ockham et Buridan) et que pour bien marquer son rejet de ces écoles scolastiques, Erasme reprendra à son compte le terme de « philosophie du Christ » employé par Agricola, une philosophie qu’il voit exprimé par « saint Socrate », comme il le nomme dans le colloque Le Banquet religieux.

Polémiste chrétien mais anti-aristotélicien virulent, Valla est forcé d’aller de ville en ville pour devenir en 1433 le secrétaire d’Alphonse d’Aragon (1396-1458) à Naples. Là, il élabore entre autres un traité Sur le libre arbitre et réfute en 1440, sur des bases philologiques rigoureuses, l’authenticité de la « Donation de Constantin » déjà révélée par Nicolas de Cues dans la Concordance catholique. Ce texte, un faux, accordait des privilèges extravagants quasi-impériaux au pape et garantissait la mainmise totale des grandes familles romaines sur le Sacré Collège en charge de l’élection du pontife.

- Nicolas de Cues

Quand l’humaniste Nicolas V (Tommaso Parentucelli, 1397-1455) devient pape en 1447, Nicolas de Cues et le cardinal Jean Bessarion (1403-1472) appellent les peintres Fra Angelico (1400-1455) et Piero della Francesca (1415-1492) à la Curie romaine tandis que Lorenzo Valla est chargé de traduire les historiens grecs Hérodote et Thucydide.

Dans le Repastinatio Dialecticae et Philosophiae (Eradication de la dialectique et de la philosophie) Valla affirme qu’il veut réfuter « Aristote et les Aristotéliciens, afin de préserver les théologiens de notre époque de l’erreur, et de les ramener vers la vraie théologie. »

Fâché contre la logique d’Aristote, il ne situe pas l’âme dans l’intellect, ni dans la volonté, mais dans le cœur (et Rabelais dira le sang). La séparation entre l’intellect et la volonté est artificielle parce que « c’est une seule âme qui comprends et se souvient, enquête et juge, aime et hait. » Ainsi, « l’amour (en grec : agape et en latin : caritas) est la seule vertu, car c’est l’amour qui nous rend meilleur ». Valla identifie cette qualité du sublime dans le combat, avec la « fortitude », et donne l’exemple du cas des apôtres, « qui, de couards, se transformèrent en hommes les plus courageux, du moment où ils reçurent le Saint-Esprit, qui est l’Amour du Père et du Fils. »

Erasme et More publient ensemble des œuvres de Lucien de Samosate (125-192). Peu créateur en philosophie, Lucien est un incomparable satiriste qui disait : « Je suis un homme qui hait les fanfarons et les charlatans, qui déteste les mensonges et les hâbleries, qui a en horreur tous les coquins […]. Or, il y en a beaucoup, comme vous savez […]. Oui, j’aime ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est simple, en un mot tout ce qui mérite d’être aimé. Seulement, je dois avouer qu’il y a peu de gens auxquels je puisse faire l’application de cet art. »

Ainsi L’Evangile, de pair avec les dialogues de Platon, la verve des satires de Lucien, et aussi l’« épicurisme chrétien » de Valla, sera le modèle constant de More et d’Erasme.

L’Eloge de la folie

Et puisqu’il faut s’amuser, pourquoi ne pas commencer par L’Eloge de la Folie ? Ecrit en quelques jours à Bucklersbury dans la maison de Thomas More près de Londres, ce texte exprime le choc ressenti par Erasme en voyant l’état lamentable dans lequel se trouvaient son église, et son Italie lorsqu’il s’y rend en 1506.

On comprend mieux ce qui a pu guider la main de l’auteur si nous le lisons à la lumière de ce que nous venons de voir au sujet de Valla : pour éduquer l’émotion, même si elle est un peu folle, il faut d’abord qu’elle puisse se manifester ! Ainsi la Folie personnifiée comme Stultitia, (qui oscille ironiquement entre fausse folie=vraie sagesse et fausse sagesse=vraie folie) y prend ironiquement la parole et se targue de ce que sans elle, rien n’est possible :

« Nulle société, nulle vie en commun ne saurait être agréable ou durable sans folie, à telles enseignes que le peuple ne pourrait supporter une minute de plus le prince, ni le seigneur le valet, ni la servante la dame, ni l’ami l’ami, ni l’épouse l’époux, s’ils ne se consentaient mutuellement tantôt de se tromper, tantôt de se flatter, puis à regarder sagement entre les doigts, ensuite à s’enduire d’un peu de miel de folie. »

Car, pour Erasme, il y a dans le monde beaucoup plus d’émotion (folie) que de raison. Ce qui maintient le monde en état, la source de la vie, relève de la folie (sagesse). Car l’amour est-il autre chose ? Pourquoi se marie-t-on, sinon par suite d’une aberration qui ne voit pas les inconvénients ? Toute jouissance et tout plaisir ne sont que des condiments de la folie. Lorsque le sage désire devenir père, il faut qu’il passe d’abord par la folie. Car qu’y a-t-il de plus fou que la procréation ?

« Pourquoi donc bécotons-nous et dorlotons-nous les petits enfants, si ce n’est parce qu’ils sont encore si délicieusement fous ? Et n’est-ce pas ce qui donne tant de charme à la jeunesse ? »

Mais la folie a une sœur qui s’appelle amour propre, autre ingrédient indispensable pour le bonheur. Une fois obtenue notre adhésion à cette énorme vérité humaine que la scolastique niait, Erasme fait éclore le deuxième thème, qui, discrètement présent dès le début (le père de la folie s’appelle « argent » et c’est lui qui dirige le monde..), nous surprend. Ici s’opère une magnifique transition où l’on passe d’un état de compassion à l’égard des faibles à une dénonciation satirique des forts.

De la folie « douce » des faibles, des enfants, des femmes, des hommes qui se trompent ou se sont éloignés de la raison par le péché, Erasme passe, et mobilise toute sa verve et son humour pour dénoncer la folie « dure » et criminelle des puissants, des « folie-sophes », des marchands, des banquiers, des princes, des rois, des papes, des théologiens et des moines.

Sans esprit de vengeance, mais avec le triste souvenir de son mauvais traitement dans les couvents, et tout en affirmant ne pas vouloir remuer cette Camarine (merde), la folie dit des moines :

« Les plus heureux, (…) sont ceux qui s’appellent communément eux-mêmes « [religieux] et [moines] » (solitaires), deux désignations très fausses, car la plupart d’entre eux sont très éloignés de la religion et on ne rencontre personne davantage qu’eux en tous lieux. Je ne vois pas quelle misère surpasserait la leur si je (la folie) ne venait à leur secours de maintes façons. Tout le monde les exècre au point que l’on considère comme un mauvais présage d’être fortuitement sur leur chemin ; cela ne les empêche pas d’avoir d’eux-mêmes une opinion grandiose et flatteuse. D’abord à leurs yeux la perfection de la piété c’est de n’avoir rien appris, pas même à lire. Puis, quand à l’église ils braillent leurs psaumes, qu’ils savent numéroter mais ne comprennent pas, ils croient chatouiller l’oreille des saints d’une profonde volupté. Parmi eux certains se font payer cher leur crasse et leur mendicité, devant les portes ils meuglent avec force pour qu’on leur donne du pain, [il n’y a pas d’auberge, de voiture, de bateau où ils ne fassent pas de chahut] au grand détriment bien sur des autres mendiants. Et c’est de cette manière que ces personnages tout à fait exquis, avec leur crasse, leur ignorance, leur rustauderie, leur impudence font revivre pour nous, disent-ils, les apôtres.

« Quoi de plus plaisant que de les voir tout faire selon une réglementation, d’après des sortes de tables mathématiques qu’il serait sacrilège de ne pas respecter : tant de nœuds à la chaussure, telle couleur pour chaque pièce de vêtement, telle diversité entre elles, telle étoffe et tant de chaumes de largeur pour la ceinture, tel aspect et tant de boisseaux de contenance pour le capuchon, tant de doigts de largeur pour la chevelure, tant d’heures de sommeil. Qui ne voit l’inégalité d’une telle égalité entre corps et esprits si divers ?… »

Ici nous vient inévitablement à l’esprit le tableau de Bruegel Les aveugles guidant les aveugles. Les scientifiques pensent aujourd’hui avoir identifié avec précision les quatre types de cécité différents qui frappent ces représentants des quatre ordres mendiants qu’on voit sur le tableau ! Où va le monde avec eux ? Dans le fossé !

Après toute cette dénonciation, Erasme avertit contre le voyeurisme cynique et le confort de l’impuissance, en disant que ceux qui trouvent que ceci est plus que ridicule doivent considérer ce qui est le plus sage : se réconcilier avec la folie de la vie (avoir la force d’aimer et d’agir), ou chercher une poutre pour se pendre !

L’Eglise du futur

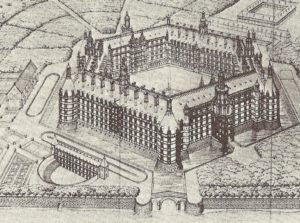

En opposition avec cette satire, regardons cette « Eglise du futur » dont rêvaient les humanistes. On la trouve évoquée par François Rabelais dans le chapitre 52 du Gargantua. Gargantua propose au moine qui s’est fait remarquer par son amour pour les hommes en les défendant courageusement contre les soldats de Pichrocole (Charles Quint), de lui construire un monastère avec de belles murailles. Celui-ci répond que « ou mur y a et davant et derrière, y a force murmur, envie et conspiration mutue. »

Finalement, il construit l’abbaye de Thélème, un magnifique bâtiment hexagonal à six étages, digne des plus beaux châteaux de la Loire où, « Depuis la tour Artice jusques à Cryere estoient les belles grandes librairies, en Grec, Latin, Hébrieu, François, Tuscan et Hespaignol, disparties par les divers estaiges selon langaiges », référence on ne peut plus clair au projet du collège trilingue d’Erasme. (Thélème=désir en grec, peut-être une référence à Désiré Erasme).

Finalement, il construit l’abbaye de Thélème, un magnifique bâtiment hexagonal à six étages, digne des plus beaux châteaux de la Loire où, « Depuis la tour Artice jusques à Cryere estoient les belles grandes librairies, en Grec, Latin, Hébrieu, François, Tuscan et Hespaignol, disparties par les divers estaiges selon langaiges », référence on ne peut plus clair au projet du collège trilingue d’Erasme. (Thélème=désir en grec, peut-être une référence à Désiré Erasme).

Au lieu d’être repère de toute la lie de la terre, comme ce fut hélas souvent le cas pour les monastères, l’abbaye ne reçoit que les beaux et les belles, « bien formez et bien naturez », tous bien habillés avec les plus beaux habits possibles.

Dans une attaque satirique contre les souffrances imposées par les vêpres et autres matines, Gargantua disait que la plus sûre perte de temps qu’il ne connaisse « estoit soy gouverner au son d’une cloche, et non au dicté de bon sens et entendement. »

Par ailleurs la vie de l’abbaye était « employée non par loix, statuz ou reigles, mais selon leur vouloir et franc arbitre », le thème d’Erasme par excellence sur lequel nous reviendrons.

Leur règle était donc « Fay ce que vouldras », (souvent mal traduit comme [fais ce que TU voudras], ce qui enlève l’ambiguïté très intéressante entre ce que tu voudras et ce que Dieu souhaite que tu fasses) « …parce que gens libères, bien nez, bien instruictz, conversans en compaignies honnestes, ont par nature un instinct et aiguillon, qui toujours les poulse à faictz vertueux et retire de vice, lequel ilz nommoient honneur. »

L’optimisme philosophique exprimé par cette confiance dans le penchant naturel de l’homme à désirer le bien et l’auto-perfectionnement est précisément ce qui séparera toujours Erasme et Rabelais aussi bien des théologiens catholiques, que de Luther et Calvin.

Le Gargantua finit par une prophétie qui laisse entendre que Rabelais a compris que ce genre d’enseignement provoquera un tel bouleversement dans le monde que même les plus puissants ne pourront empêcher, car « Le filz hardy ne craindra l’impropère de se bender contre son propre père ; Mesmes les grands, de noble lieu sailliz, de leurs subjectz se verront assailliz, … »

Car une fois revenu à un véritable amour de l’enseignement du Christ et de l’Humanité, tous les autres problèmes du monde devenaient beaucoup plus facilement solvable.

La République Utopique

L’Utopie (Isle de nulle part) que More a commencée dès 1509 pour faire diptyque avec L’Eloge de la folie et qu’Erasme lui pressa de terminer, est avant tout une satire. Erasme l’a complétée et veillé à son impression en 1516 chez Martens à Louvain.

Derrière le récit d’un personnage fictif, le marin portugais Raphaël Hythlodée « qui connaît assez bien le latin et très bien le grec », More esquisse le projet d’une véritable république, et élabore un programme d’action sur tous les problèmes sociaux (sécurité, crime, droit, mariage, éducation, etc.) et économiques (monnaie, monopoles, réforme agraire, laine, etc.) de son époque.

Hythlodée décrit une civilisation très organisée : elle possède des vaisseaux à carène plate et « des voiles faites de papyrus cousu », composée de gens qui « aiment à être renseignés sur ce qui se passe dans le monde » et qu’il « croit Grecque d’origine », car ils ont Lascaris (l’helléniste) comme seul grammairien.

- Jean Lascaris

A un moment il est dit : « Ah ! Si je venais proposer ce que Platon a imaginé dans sa République ou ce que les Utopiens mettent en pratique dans la leur, ces principes, encore que bien supérieurs aux nôtres, et ils le sont à coup sûr, pourraient surprendre, puisque chez nous, chacun possède ses biens tandis que là, tout est mis en commun. »

Ce commentaire satirique a attiré toutes les foudres des anticommunistes qui voyaient en lui et en Erasme des prédécesseurs de Marx, surtout quand More critique la dérégulation des marchés :

« Vos moutons, dis-je. Normalement si doux, si faciles à nourrir de peu de chose, les voici devenus, me dit-on, si voraces, si féroces, qu’ils dévorent jusqu’aux hommes, qu’ils ravagent et dépeuplent les champs, les fermes, les villages. En effet, dans toutes les régions du royaume où l’on trouve la laine la plus fine, et par conséquent la plus chère, les nobles et les riches, sans parler de quelques abbés (…), ne laissent plus aucune place à la culture (vivrière), démolissent les fermes, détruisent les villages, clôturant toute la terre en pâturages fermés, ne laissent subsister que l’église, de laquelle ils feront une étable… »

Aujourd’hui on considérerait que More est un « altermondialiste » avant l’heure. Aussi peu marxiste que Platon, More demande néanmoins l’abolition des monopoles privés et exige une régulation pour la défense de l’intérêt général, anticipant le protectionnisme altruiste de Jean-Baptiste Colbert, de Friedrich List et d’Alexandre Hamilton.

Encore plus drôle est le passage où il se moque de l’usure et de la frénésie pour les métaux précieux, usure alors à la source des pires exactions dans le nouveau monde : « Et qui ne voit qu’elle (la valeur de l’or) est inférieure à celle du fer, sans lequel les mortels ne pourraient vivre (…), alors que tout au contraire la nature n’a attaché à l’or et à l’argent aucune propriété qui nous serait précieuse, si la sottise des hommes n’ajoutait du prix à ce qui est rare ? La nature, (…) a mis à notre portée immédiate ce qu’elle nous a donné de meilleur, comme l’air, l’eau, la terre elle-même ; tandis qu’elle écarte de nous les choses vaines et inutiles. »

En Utopie, « pour parer à ses inconvénients, ils ont imaginé un moyen (…) Alors qu’ils mangent et boivent dans de la vaisselle de terre cuite, de forme élégante mais sans valeur, ils font de l’or et de l’argent, pour les maisons privées comme pour les salles communes, des vases de nuit et des récipients destinés aux usages les plus malpropres. Ils en font aussi des chaînes et de lourdes entraves pour lier leurs esclaves. Ceux enfin qu’une faute grave a rendus infâmes portent aux oreilles des anneaux d’or, une chaîne d’or au cou, un bandeau d’or sur la tête. »

Dénonçant le « complexe militaro-industriel » de son époque il critique les guerres injustes et inutiles et le danger d’avoir en permanence des armées professionnelles. « De quelque manière que les choses se présentent, je pense donc qu’un état n’a jamais aucun intérêt à nourrir en vue d’une guerre, que vous n’aurez que si vous le voulez bien, une foule immense de gens de cette espèce, qui mettent la paix en danger ».

Bien que le vol restera puni par la peine de mort en Angleterre jusqu’au milieu du XIXe siècle, More, le philosophe qui conseilla son prince et finit décapité par son meilleur élève le roi Henry VIII, dénonce cette loi comme inutile, perverse et radicalement contraire à l’Evangile : « Alors que Dieu a retiré à l’homme tout droit sur la vie d’autrui et même sur la sienne propre, les hommes pourraient convenir entre eux des circonstances autorisant des mises à mort réciproques ? »

Trois cents ans avant Friedrich Schiller, More et Erasme comprennent qu’une révolution politique passe par l’éducation de l’homme à des plaisirs élevés. Après avoir développé les plaisirs du corps (la santé, et l’absence de souffrance) il développe les plaisirs de l’âme, « qu’ils (en Utopie) considèrent comme les premiers et les plus excellents de tous, et dont la majeure partie résulte pour eux de la pratique des vertus et de la conscience de mener une vie louable. » Mais qui ne voit donc pas, que celui qui passe une vie à la recherche du plaisir du corps mène une vie « non seulement laide, mais pitoyable ? »

« Mais partout ils s’en tiennent au principe qu’un plaisir plus petit ne doit pas faire obstacle à un plus grand (noble) ; qu’il ne doit jamais entraîner la douleur après lui, et ce qu’ils considèrent comme allant de soi, qu’il ne doit jamais être déshonnête.

« Mépriser d’autre part la beauté du corps, ruiner ses forces, endormir son agilité par la paresse, épuiser son corps à force de jeûnes, détruire sa santé, rejeter avec mépris les autres douceurs de la nature, sans en espérer un surcroît de biens pour autrui ou pour l’Etat ni une joie supérieure par laquelle Dieu récompenserait le sacrifice ; pour une vaine ombre de vertu se détruire sans profit pour personne, avec l’idée de pouvoir supporter plus aisément un revers de fortune qui peut-être n’arrivera jamais : voilà ce qu’ils estiment être le comble de la folie, l’acte d’une âme méchante envers elle-même et suprêmement ingrate envers la nature, puisqu’elle la congédie avec tous ces bienfaits, comme si elle rougissait d’avoir cette dette envers elle. »

- Mazarin

More esquisse également les fondements d’une concorde entre l’Eglise et l’Etat, ce concept fondamental d’une laïcité positive, autorisant la liberté des consciences unies dans un intérêt supérieur. C’est ce concept qui sera repris dans l’édit de Nantes sous Henry IV et la paix de Westphalie de Mazarin : « Les Utopiens ont des religions différentes mais, de même que plusieurs routes conduisent à un seul et même lieu, tous leurs aspects, en dépit de leur multiplicité et de leur variété, convergent tous vers le culte de l’essence divine. C’est pourquoi l’on ne voit, l’on entend rien dans leurs temples que ce qui s’accorde avec toutes les croyances. Les rites particuliers de chaque secte s’accomplissent dans la maison de chacun ; les cérémonies publiques s’accomplissent sous une forme qui ne les contredit en rien. »

Et même : « Les uns adorent le soleil, d’autres la lune ou quelque planète. Quelques-uns vénèrent comme dieu suprême un homme qui a brillé en son vivant par son courage et par sa gloire.

« Le plus grand nombre toutefois et de beaucoup les plus sages, rejettent ces croyances, mais reconnaissent un dieu unique, inconnu, éternel, incommensurable, impénétrable, inaccessible à la raison humaine, répandu dans notre univers à la manière, non d’un corps, mais d’une puissance. Ils le nomment Père et rapportent à lui seul les origines, l’accroissement, les progrès, les vicissitudes, le déclin de toutes choses. Ils n’accordent d’honneurs divins qu’à lui seul.

« Au reste, malgré la multiplicité de leurs croyances, les autres Utopiens tombent du moins d’accord sur l’existence d’un être suprême, créateur et protecteur du monde. »

La pire calomnie contre More et Erasme, exactement la même que nous retrouvons aujourd’hui lancée contre Lyndon LaRouche et son mouvement, c’est justement que tout ceci est très beau, très idéal, mais totalement utopique et donc sans prise sur la vie politique ! Les belles idées sont sans effet sur la politique, qui elle, est sale et laide. Ecoutons Johan Huizinga, pourtant grand spécialiste d’Erasme :

« Malgré une certaine modération innée, Erasme était un esprit complètement impolitique. Il vivait trop loin de la réalité pratique et il avait une idée trop naïve de la perfectibilité des hommes pour être à même de comprendre les difficultés et les nécessités de l’appareil d’Etat. Ses conceptions au sujet du bon gouvernement étaient très primitives et, comme c’est souvent le cas chez des savants fortement teintés de morale, dans le fond très révolutionnaires, bien qu’il ne lui fût jamais venu à l’idée d’en tirer de telles conséquences. (…) Il voit les questions économiques dans leur simplicité idyllique. Le souverain doit régner gratis et lever aussi peu d’impôts que possible. (…) Il se révèle plus réaliste lorsqu’il énumère, à l’intention du prince, les travaux de la paix : l’entretien des villes, la construction de ponts, de halles, de rues, l’assèchement de marais, la rectification du lit des rivières, l’endiguement, le défrichement. » Pour Huizinga, tout ceci n’est pas de la politique car « ici, c’est le hollandais qui parle en lui ».

Erasme en Italie et la ligue de Cambrai

Et puisque justement on parle de politique, allons-y. Examinons un des enjeux essentiels de l’époque d’Erasme qui échappe à tant d’historiens recroquevillés sur leurs matelas académiques, et qui pourtant est fondamental pour comprendre la vie d’Erasme.

Car derrière cette féodalité des esprits, caricaturalement représentée par les ordres religieux et les empires terrestres qu’ils exploitaient, se trouvait une vaste féodalité de l’argent dont l’un des centres névralgiques s’appelle la Sérénissime Venise. Lieu de refuge des familles romaines quand les Goths d’Alaric saccagent la ville en 410, Venise, avec Gênes et les Lombards dans le nord est le centre d’un empire financier international. Leur devise sera « diviser pour régner » et leur spécialité le commerce des esclaves, les indulgences, et la manipulation des guerres. Pendant que la Venise « catholique » loue des bateaux aux croisés d’une main, elle n’hésite pas à vendre des canons aux Turcs de l’autre. Erasme décrit bien la nature de la bête dans son colloque L’Ami du mensonge et l’ami de la Vérité et il n’est pas le seul. Car, dès 1501, à Blois, le roi de France, Louis XII, et l’Empereur Maximilien envisagent de mettre fin à la domination de Venise.

En 1506, Erasme part en Italie en charge des enfants du médecin personnel d’Henry VII, et assiste surpris à Bologne au spectacle inoubliable de l’entrée du pape Jules II, armée de pied en tête, dans la ville. La seule vue du « Vicaire du Christ » à la tête d’une armée dans un tel appareil, le convainc de la véritable nature du personnage.

- Alde Manuce

Erasme sera à Venise avant et pendant les événements décisifs. D’abord, fin 1507, il s’introduit pendant plusieurs mois dans l’imprimerie d’Alde Manuce (1449-1515), grand éditeur d’Aristote dont l’atelier est devenu le rendez-vous obligé pour les lettrés et les érudits. Il y rencontre des hellénistes, en particulier Janus Lascaris (1445-1534), bibliothécaire et ambassadeur de Louis XII. Manuce, dont l’imprimerie est financée à l’origine par un futur détracteur d’Erasme, le prince Alberto Pio de Carpi (1475-1531), le loge chez Asolani, son beau-père. Erasme y partage pendant plusieurs mois sa chambre avec le jeune Aléandre et la nourriture y est tellement douteuse (selon le Colloque Opulence sordide) qu’il y attrape la gravelle.

Jérôme Aléandre (1480-1542), autre descendant d’une importante famille de Venise, était un littéraire de la nouvelle académie de Manuce et deviendra plus tard le légat du pape en charge de la lutte contre « l’hérésie ». Il s’implique dans une véritable chasse aux sorcières contre Erasme, homme qu’il hait de tout ses intestins, car il n’a pas trahi son idéal comme lui l’a fait. Il n’est pas exclu que tant de violence fut la réaction directe de l’oligarchie vénitienne. C’est contre Aléandre que Rabelais propose d’aider Erasme, dans sa lettre à notre humaniste.

Ensuite, le 10 décembre 1508 à Cambrai, une coalition hétéroclite est formée contre Venise réunissant différentes parties, hélas plus intéressées par leurs possessions que par l’avenir de l’humanité. Louis XII, protecteur de Léonard de Vinci, rêve de reprendre Milan car il descendait des Visconti. Le pape Jules II, grand amateur d’un catholicisme triomphant, veut reprendre la Romagne et Ravenne, occupées par Venise. D’autres princes et seigneurs entreront dans cette coalition.

Sur le champ de bataille d’Agnadel devant la ville, le 14 mai 1509 la Ligue de Cambrai inflige une défaite écrasante aux 40000 troupes vénitiennes. Le roi de France, Louis XII, charge immédiatement Léonard de Vinci de préparer les célébrations officielles de la victoire.

A Rome, le cardinal Raphaël Riario (1460-1521) demande alors à Erasme, présent dans la ville éternelle, d’écrire un mémorandum sur la situation. Erasme en fait deux, dont les textes ont bizarrement disparu. Il semblerait que tandis qu’un des textes expliquait comment faire la paix, l’autre stipulait comment gagner la guerre. Selon Melanchthon, le pape Jules II aurait soupiré qu’Erasme « ne comprenait définitivement rien aux affaires du monde. »

- Agostino Chigi

Jules II, qui en réalité semble vouloir faire la part belle aux concurrents de Venise, les Génois, envoi alors d’urgence son banquier, Agostino Chigi (1466-1520), l’homme qui a payé son élection en 1504 en achetant les voix des cardinaux, pour négocier une sortie de crise.

Chigi propose aux Vénitiens de renoncer à leur monopole sur l’importation de l’alun provenant de Turquie, une ressource stratégique indispensable pour fixer les teintures dans le textile et pour la fabrication du verre. Si en échange ils achètent l’alun de la mine papale de la Tolfa, dont Chigi a la gestion au service du Vatican, sa banque leur avancera l’argent nécessaire pour louer les mercenaires suisses qui permettront Venise de repousser la ligue de Cambrai, sur le point d’entrer dans la ville, et en position de mettre fin à leur système. Devant tant de choix, Venise accepte l’accord.

Jules II effectue alors un retournement d’alliances spectaculaire et s’allie avec les Vénitiens pour chasser les Français hors d’Italie. Le 5 octobre 1511, une Sainte Ligue officialise cette alliance et accomplit le travail. « Si Venise n’existait pas », disait le pontife, « il faudrait en faire une autre. »

- Dominico Grimani

Dominico Grimani, le cardinal vénitien qui tenta de convaincre Erasme d’abandonner un combat jugé perdu d’avance…

A Rome, le cardinal vénitien Dominico Grimani (1461-1521), intime du banquier Chigi, offre alors habilement sa maison et sa bibliothèque riche de 8000 volumes à Erasme tentant de le retenir à Rome, tout en lui rappelant la fragilité de sa santé…

Celui-ci refuse et part pour l’Angleterre. Il y écrit en quelques jours L’Eloge de la Folie qu’il fait publier en France. Les humanistes avaient perdu une bataille, mais il fallait gagner la guerre. Un autre flanc s’ouvrait outre-Manche. Henry VII venait de mourir et le protégé de Thomas More, ce jeune lettré Henry VIII, avec lequel Erasme a échangé des poèmes, accède au trône.

A Rome, au service de Jules II, Le Bramante est chargé de lancer la reconstruction de Saint-Pierre, Raphaël est chargé des fresques de la Chambre de la signature et de la décoration de la villa d’Agostino Chigi, et Michel-Ange part à Carrare pour choisir les blocs de marbre pour le mausolée du pontife. Jules II, que Rabelais met en enfer à vendre des petits pâtés, sera le sujet d’une pièce tellement satirique, Jules refusé au paradis qu’Erasme dira que « l’auteur fut un fol, et l’imprimeur plus fol encore ».

Encourager Luther pour détruire Erasme

-

Si l’on a souvent accusé Erasme d’avoir « pondu l’œuf que Luther a fait éclore », il serait plus juste d’affirmer que Luther est entré comme un renard dans le poulailler et que Venise lui a donné les clefs ! La question est légitime car si l’on avait voulu créer le prétexte nécessaire pour pouvoir abattre Erasme et son influence, on n’aurait pu mieux faire !

L’histoire s’accélère quand en août 1514, Albrecht de Brandebourg est promu archevêque de Mayence. Pour couvrir les frais de son installation, il concède une indulgence plénière (la rémission totale des péchés) contre de l’argent, le tout organisé par la banque des Fugger à Augsbourg, une dynastie de banquiers formée à Venise.

La moitié des profits lui revient, l’autre moitié part à Rome pour financer la reconstruction de la basilique Saint Pierre et ceux qui s’y réunissent. Le prédicateur dominicain Tetzel affirme que l’on peut même absoudre les morts, et que ceci ne nécessite aucune confession préalable ! L’historien Michelet affirme qu’on pouvait même obtenir la rémission des péchés futurs !

L’exploitation scandaleuse d’une véritable superstition pseudo-religieuse est l’enjeu réel de la plupart des débats théologiques. On soulignait « l’immortalité de l’âme », non pas pour obliger chacun à être responsable devant l’éternel, mais pour pouvoir vendre des indulgences ! Ces indulgences, qu’on nommait des « œuvres » ; permettaient à chacun de racheter ses péchés grâce à son « libre arbitre » !

Erasme avait déjà dénoncé les indulgences dans L’Eloge de la Folie publié en 1511, et la proportion scandaleuse de ces pratiques a peut-être été montée en épingle pour forcer une crise dont le terrain de bataille serait favorable aux ennemis d’Erasme.

N’est-il pas étonnant de constater qu’en 1516, au moment même où Erasme estime être proche d’une victoire, le très vénitien Aléandre indique que « beaucoup ici n’attendent que la venue d’un homme providentiel pour ouvrir la gueule contre Rome ».

Ainsi Luther affiche à la fin de 1517 ses 95 thèses dénonçant la pratique des indulgences sur les portes de la Schlosskirche de Wittenberg. Il est évident que tant d’hypocrisie avait ouvert un boulevard pour le prédicateur et qu’il pouvait gagner une grande popularité en affirmant que le salut ne pouvait que venir de la foi (l’individu en relation directe avec Dieu, sans les sacrements de l’Eglise.) Bizarrement et sans qu’il l’ait souhaité ou suggéré, les thèses furent tout de suite traduites et imprimées en allemand pour atteindre toute l’Allemagne en moins d’un mois, délais extraordinaire pour l’époque.

Ensuite, en 1518, en reprenant le thème de Savonarole, adepte du thomisme, Luther présente à Heidelberg sa doctrine. Tout en attaquant la prédominance d’Aristote sur la théologie il affirme la nature pécheresse de l’homme et l’inexistence de la volonté humaine.

Estimant que l’homme est mauvais par nature, Luther est convaincu de l’imminence de la fin des temps:

Il survient au ciel beaucoup de signes qui annoncent que la fin du monde n’est pas éloignée. (…) Sur Terre, on s’occupe avec ardeur comme si le monde voulait se rajeunir et recommencer. J’espère que Dieu mettra fin à tout ça. Cela peut durer quelques années, mais le monde ne durera pas longtemps.

Le pape Léon X le convoque à comparaître devant son envoyé spécial à Augsbourg, le cardinal Cajetan et l’audience a lieu dans la maison des banquiers de la papauté, les Fugger (!). Luther refuse de reconnaître ses erreurs et, jetant le discrédit sur les demandes d’Erasme, appelle à un Concile général chargé d’abréger les mauvaises pratiques.

Erasme comprend immédiatement le rôle d’agent provocateur du prédicateur, car il se trouve maintenant entre le marteau et l’enclume, entre « Scylla et Charibde ». La radicalité luthérienne servira de prétexte à la répression du courant humaniste et il écrit : « Beau défenseur de la liberté évangélique ! Par sa faute, le joug que nous portons va devenir deux fois plus pesant. Ce qui autrefois n’était dans les écoles qu’une opinion probable devint déjà vérité de foi. Il devient dangereux d’enseigner l’Evangile…Luther agit en désespéré ; ses adversaires l’excitent à plaisir. Mais si nous devons assister à leur victoire, il ne nous restera que d’écrire l’épitaphe du Christ, qui ne ressuscitera plus. »

- Charles Quint

Pour tenter de déjouer la logique infernale qui s’est enclenché contre lui, il est désormais obligé d’avancer sur plusieurs fronts à la fois. D’abord il écrit à Luther pour l’inciter à la modération. En même temps, il demande à l’électeur Frédéric de Saxe de ne pas livrer Luther avant qu’il n’ait été jugé par une université. Entre-temps il réédite son Poignard du soldat chrétien, indiquant le vrai défi devant la chrétienté et écrit au pape et aux cardinaux qui veulent encore l’écouter. Il leur demande de ne pas s’engager dans une querelle avec Luther tout en les mettant au pied du mur. La crise provoquée par Luther prouve son analyse : Si l’Eglise de Rome n’adopte pas les mesures de réforme lente et pacifique que lui, Erasme, propose, ils seront coupables d’avoir provoqué un siècle de violence ! Il le répètera dans sa lettre à More en 1527 : « je crains que bientôt cet incendie qui couve n’éclate et ne bouleverse le monde, c’est à cela qu’appellent l’arrogance des moines et la violence des théologiens. » La Rome immortelle entend habilement utiliser Luther contre Erasme. Elle ouvre donc la fausse polémique.

En 1519, Luther, à la recherche de financements, lance son Manifeste à la noblesse d’Allemagne sur la réforme de l’Etat chrétien manipulant le nationalisme naissant et le mécontentement des paysans. Il refuse la distinction entre le clergé et les fidèles, réclamant le droit au libre examen donné à chacun, et dénie au pape le droit de convoquer des Conciles, considérant que c’est une prérogative des princes. En se mariant avec une nonne qui lui donne six enfants, Luther flatte les valeurs de la famille chères au monde paysan. Et pour diriger la famille, pas de hiérarchie, pas d’intermédiaire, juste une Bible. Un livre au lieu d’un homme, prenez ceci et lisez !

En 1520 seront imprimées à Augsbourg, ville des Fugger, en quelques mois, d’août à novembre, les trois oeuvres majeures de Luther, dont Sur la captivité Babylonienne. A la fin de l’année, Luther brûle la bulle papale qui le condamne et au début de 1521, il est excommunié par Léon X. A la demande d’Erasme, qui pourtant n’aime pas Luther, l’électeur de Saxe le fait enlever et le cache en sécurité au château de la Wartburg.

- Le duc d’Albe

Erasme sait que si Luther tombe, tout son projet de réforme s’effondrera, et le monde s’engouffrera immédiatement dans la guerre. Entre-temps, Erasme réussit à mettre son ami, le modéré Melanchthon, à la tête du camp protestant qui rédige un catéchisme de la réforme et restera toujours ouvert à une réconciliation avec Rome.

Le 8 mai 1521, Charles Quint émet un premier placard qui condamne pour hérésie tout sujet qui osait imprimer ou lire les bibles et livres de Luther. Tout ceux qui violaient l’édit étaient coupables de laesa majestas divina, trahison contre Dieu. (Ce terme est identique à celui que le pape Innocent III employa contre l’hérésie cathare du treizième siècle.) L’établissement, pour la première fois, d’une équivalence entre l’hérésie et la trahison de l’Etat, punissable par la peine de mort, formait une juridiction d’exception totalement étrangère aux Pays-Bas Bourguignons. Les hérétiques étaient donc remis au « bras séculier » car lui seul pouvait disposer de la vie d’un condamné.

N’est-il pas étonnant que la bulle qui interdit les livres de Luther et incite à les brûler trouve son application initiale réservée exclusivement aux Pays-Bas Bourguignons, Etat-nation naissant et patrie d’Erasme, et nullement à la Saxe de Luther ! Charles Quint voulait ménager les princes allemands dont il réclame le soutien dans sa guerre contre François Ier, diront les historiens.

L’application de cette juridiction d’exception trouvera énormément d’opposition de la part des magistrats locaux qui résisteront tellement que Philippe II sera obligé d’envoyer le sanguinaire Duc d’Albe pour appliquer les décisions d’un Bloedraad (« tribunal du sang » ou Conseil des Troubles), ce qui provoquera le soulèvement du pays.

« Je trouve la mort plus douce que la servitude » (lettre d’Erasme à More)

A Louvain, où Erasme réside, Niklaas Baechem van Egmond, un carme bientôt à la tête de l’inquisition affirme à Louvain qu’« aussi longtemps qu’Erasme refuse d’écrire contre Luther, nous le tenons pour un luthérien » et la rumeur est lancée qu’il aurait rédigé les œuvres de Luther.

A Louvain, où Erasme réside, Niklaas Baechem van Egmond, un carme bientôt à la tête de l’inquisition affirme à Louvain qu’« aussi longtemps qu’Erasme refuse d’écrire contre Luther, nous le tenons pour un luthérien » et la rumeur est lancée qu’il aurait rédigé les œuvres de Luther.

Tout ceux qui ont hésité à l’attaquer quand ils le croyait protégé par les rois ou le pape, donnent libre cours à leur haine. Les pires seront les faux amis, les jaloux et les seconds couteaux et ceux qu’Erasme appelle, reprenant Platon, « les frelons » (théologiens de tout poil). Il affirme néanmoins que « ni la mort ni la vie ne me détacheront de la communauté de l’Eglise catholique. »

Ses amis ont peur pour sa vie, et lui demandent d’écrire contre Luther… ou de le rejoindre. Rien de plus inquiétant d’être dans la raison et la modération.

Travailler à Louvain dans ce climat lui devient insoutenable et il part pour Bâle en 1522 où il retrouve le groupe d’amis autour de l’imprimerie de Johan Froben (1460-1527). Là, il retravaille les Colloques, certains rédigés initialement avant 1500 à Paris pour enseigner le latin à des enfants de familles aisées. Ayant compris que ses adversaires étaient de toute façon plus préoccupés par leur statut, leur honneur et leur mode de vie, que par une quelconque vérité relative à l’avenir de l’humanité, il les intègre personnellement dans ces petites pièces satiriques.

Que d’humour pour les ennemis de l’humour ! Erasme se fait un malin plaisir de ridiculiser le théologien anglais Edward Lee (1482-1544) et surtout le syndic de la Sorbonne, Béda, et tant d’autres qui ont empoisonné le monde en sabotant le climat de respect et de confiance mutuels qu’il aurait fallu pour accompagner une réforme incontournable. Vincent Dirks, dominicain louvaniste originaire de Haarlem et détracteur farouche d’Erasme se retrouve dans L’Enterrement sous la personne d’un cupide moine mendiant qui extorque d’un mourant des dispositions en faveur de son ordre.