Étiquette : Turcs

Omar Merzoug: Avicenne ou l’islam des lumières

En avril 2022, Karel Vereycken s’est entretenu avec Omar Merzoug, docteur en philosophie et spécialiste de la pensée au Moyen Âge. Il a publié en 2018 Existe-t-il une philosophie islamique ? (Cahiers de l’Islam). Pendant sept ans, il a enseigné la philosophie et la civilisation islamique à l’Institut Al-Ghazâli de la Grande Mosquée de Paris.

This interview in EN (pdf)

Karel Vereycken : Monsieur Merzoug, bonjour. Après sept ans de recherches, d’études et de vérification de documents historiques, vous venez de publier en 2021, chez Flammarion, une biographie enthousiaste et fouillée d’Avicenne (980-1037). Qui était ce personnage et pourquoi avoir publié ce livre maintenant ?

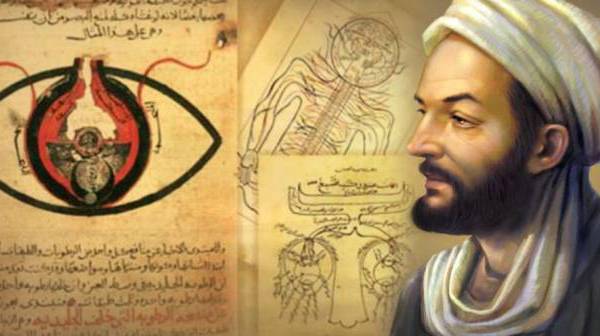

Omar Merzoug : Il s’agit de l’illustre Ali Ibn Sînâ (que l’Occident nomme Avicenne), savant, médecin, philosophe et homme d’Etat, qui a eu une vie passionnante et fort mouvementée, et dont l’influence sur les penseurs chrétiens du Moyen Âge, de l’avis même des spécialistes les plus autorisés, fut considérable. Ce ne fut pas, comme on a tendance à le croire, un commentateur, mais c’était un penseur qui a créé tout un système s’inspirant d’Aristote, mais qui l’enrichit, le contredit.

Un penseur indépendant, par conséquent. Il fut lu comme philosophe jusqu’au XVIIe siècle et l’on retrouve dans les écrits des philosophes des Temps modernes, Malebranche, Leibniz et Spinoza, des échos de son œuvre. Comme médecin, ses travaux furent longtemps au programme des universités européennes. C’est donc une figure fort intéressante en tant que savant, mais aussi en tant qu’homme.

Publier ce livre maintenant, c’est d’abord saluer cette figure éminente du monde musulman à l’heure où, il faut bien le dire, l’islam n’a pas bonne presse. Le rationalisme d’Avicenne, sa curiosité intellectuelle, sa capacité à assimiler toutes sortes de savoir, son esprit encyclopédique et son inventivité philosophique sont autant de traits qui pourraient contribuer à une renaissance de la véritable culture philosophique dans le monde musulman, culture philosophique qui est bien malmenée aujourd’hui.

De père afghan, né en Ouzbékistan et d’éducation perse, de nombreux pays (qui n’existaient pas à son époque dans leurs frontières actuelles) se réclament les héritiers de sa gloire. Qui a raison ?

On ne prête qu’aux riches. Plus sérieusement, Avicenne est un persan d’Ouzbékistan. Tout l’indique, mais cela ne saurait empêcher Turcs, Arabes et Européens de se réclamer de lui, de le lire et même de le critiquer, et c’est d’ailleurs ce qui s’est produit.

La deuxième partie du titre de votre livre, L’islam des lumières, sous-entend qu’il y aurait plusieurs islams…

Il n’y a certes pas plusieurs islams, mais il y a des lectures et des approches différentes, et même contradictoires, de l’islam. Et cela ne date pas d’aujourd’hui. Il y a, pour résumer, une lecture littérale des textes fondamentaux de l’islam et il y a des lectures plus subtiles, plus soucieuses de faire prévaloir l’esprit sur la lettre. Au reste, le Coran lui-même autorise cette disparité des lectures (Sourate III, verset 7).

Comment Avicenne a-t-il concilié théologie et philosophie ?

Comme tous les grands penseurs du Moyen Âge et même des Temps modernes, Avicenne s’est attaqué à ce problème essentiel et inévitable du rapport entre la théologie et la philosophie. Il ne s’est pas tant agi de concilier la raison avec la foi, mais plutôt la Loi religieuse et la raison. Sur ce point, Avicenne présente notamment sa théorie de l’émanation comme la seule interprétation véritable de la création. Partant du principe qu’il ne faut pas prendre à la lettre les récits, les allégories, les métaphores et toute la symbolique du Coran, il conclut qu’il faut l’interpréter à l’aune des principes de la raison. C’est en définitive la raison qui garde la primauté en matière d’interprétation des textes religieux.

A son époque, Avicenne était-il apprécié pour son travail en médecine ou pour ses idées philosophiques ?

Sur ce point, les spécialistes d’Avicenne ne sont pas tous d’accord. En Orient on l’estime beaucoup plus comme médecin que comme philosophe. En Occident, on a plutôt tendance à le considérer comme philosophe, d’autant que sa médecine n’a plus, compte tenu des progrès de la science, qu’un intérêt historique.

Néo-platoniciens, aristotéliciens et thomistes se prétendent souvent disciples d’Avicenne, mais en le lisant, on constate que ce dernier n’entre dans aucune case. Quelle qualité faut-il donc avoir pour pouvoir se dire disciple d’Avicenne ?

Être disciple d’Avicenne aujourd’hui voudrait signifier être rationaliste, pas au sens d’une sorte d’agnosticisme ou d’athéisme, mais au sens où la raison a qualité pour examiner toutes choses, que peu de domaines sont soustraits à son empire. Bien entendu, dans sa mystique qui est intellectualiste, Avicenne ménage une transition vers un au-delà de la raison, qui ne peut être atteint que par une sorte d’illumination. C’est bien la raison pour laquelle certains penseurs chrétiens du Moyen Âge ont pu établir un lien entre saint Augustin et Avicenne.

Sans avoir vécu à Bagdad et né après la grande période des Abbassides, sous Al-Mamoun et ses Maisons de la sagesse réunissant penseurs arabes, juifs et chrétiens nestoriens pour traduire l’héritage grec et syriaque, voyez-vous en Avicenne un héritier de la démarche mutazilite qui fit la grandeur de Bagdad ?

Avicenne est certainement plus proche des Mu’tazila que des partisans de l’approche littéraliste et anthropomorphiste. Les Mu’tazila combattaient pour la liberté de l’esprit et c’est, à peu de chose près, le combat d’Avicenne, convaincu que tout outrage à ce principe serait catastrophique. S’il n’y a pas de débat, de controverse, de libre dialogue et de recherche indépendante, il ne saurait y avoir au bout du compte qu’un recul de la pensée. La grandeur de la civilisation de Bagdad a été précisément, sous Al-Ma’mûn et ses successeurs immédiats, de permettre, par une politique délibérée et réfléchie, ce bouillonnement culturel, cette effervescence intellectuelle extraordinaire qu’on n’a pas revue depuis dans le monde musulman.

En lisant votre biographie d’Avicenne, qui nous introduit à lui en partant de sa vie quotidienne, on découvre qu’il n’avait rien d’un intellectuel de salon. Activement engagé pour le bien commun et la santé de tous, sa vie est loin d’être une sinécure et on le voit souvent contraint de s’exiler. Pourquoi ?

Se situant dans la tradition platonicienne qui voulait que les philosophes gouvernent les Etats parce qu’ils sont les plus savants, Avicenne a directement exercé les responsabilités du pouvoir. A deux reprises, il a géré un Etat et cela a failli lui coûter la vie. Introduisant les réformes indispensables et luttant contre les privilèges qu’il estimait indus de l’armée, il a déclenché une mutinerie des prétoriens. Oui, s’engager dans la cité pour des causes méritoires, c’est être d’une certaine manière avicennien. Comme Platon, il a échoué dans son entreprise, mais elle méritait d’être tentée, comme elle le mérite toujours.

Pourquoi le Canon de la médecine d’Avicenne a-t-il permis tant de progrès en médecine ?

C’est un livre fort intéressant sous plusieurs angles. C’est une somme du savoir médical, qui a d’ailleurs, en tant que telle, une postérité exceptionnelle. Dans cet ouvrage, il y a plusieurs avancées intéressantes. C’est un livre fort bien composé et qui est fondé de part en part sur les règles et les principes de la logique. Il a été de surcroît conçu dans une perspective pédagogique. Des fragments entiers du Canon sont rédigés sous forme d’abrégés pour permettre une assimilation plus rapide du savoir médical.

Avicenne estime qu’on ne saurait comprendre la maladie et donc lui trouver un remède que si on établit des liens de causalité. Reprenant la théorie des quatre causes d’Aristote, il les adapte à sa recherche médicale et juge qu’on n’atteint la pleine connaissance d’une maladie que si on en recherche les causes, écartant ainsi une approche strictement empirique.

A ses yeux, il y a une unité entre les organes et les fonctions du corps, de la même manière qu’il établit un rapport entre l’organisme et le monde extérieur. C’est d’ailleurs pour cela qu’il accordait, en tant que médecin, une importance essentielle aux mesures prophylactiques et à l’environnement.

Autre chose à signaler, Avicenne fut certainement le premier à proposer une approche de l’anatomie de l’œil, à émettre le diagnostic de la pleurésie et de la pneumonie, à distinguer la méningite infectieuse des autres infections aiguës.

D’autre part, il accordait une importance primordiale aux exercices physiques. C’est sans doute le premier, dix siècles avant Freud, à avoir insisté sur l’importance de la sexualité et de son rôle dans l’équilibre psychologique de la personne. Enfin, il fut sans doute l’un des pionniers de la médecine psychosomatique. En témoigne le cas de l’amoureux transi que je rapporte dans ma biographie.

Estimant sa personnalité hors du commun capable d’inspirer le meilleur de la civilisation islamique, Mme Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l’Institut Schiller, a lancé une grande « initiative Ibn Sînâ » pour reconstruire l’Afghanistan et de son système de santé. Comment voyez-vous cette démarche ?

C’est sans doute une initiative extrêmement louable qui réintègre Avicenne dans son milieu (son père était afghan) et qui, sous deux perspectives, la santé et la grandeur de sa gloire, lui rend hommage.

Les raisons du succès de votre livre ?

C’est toujours délicat pour un auteur de dire quelles sont les raisons qui expliquent le succès, relatif dans mon cas, d’un livre. Je l’attribue d’abord au genre biographique qui s’apparente un peu au roman – au reste, la vie d’Avicenne est très romanesque. Ensuite, à l’effort pédagogique qui rend accessible la présentation de cette éminente figure du savoir, et peut-être aussi, à un style littéraire agréable et délié.

On connaît bien, d’Avicenne, ses travaux en médecine et maintenant, grâce à votre biographie, sa vie. A quand un nouveau livre dédié plus spécifiquement à ses idées philosophiques ?

Il n’existe pas sur le marché d’exposé systématique de la pensée d’Avicenne. Ce qui existe, fruit du travail de certains universitaires travaillant dans le champ avicennien, ce sont des monographies sur des thèmes ou des concepts avicenniens.

C’est de toute façon un travail d’une tout autre nature que la biographie et pour un tout autre public, plus restreint. Je me laisserai peut-être tenté par un tel projet, qui sait ?