Étiquette : Champollion

LOUVRE AUDIO GUIDE: The Greek tradition behind the Fayum Mummy Portraits

Karel Vereycken comments the Louvre’s Fayum Mummy Portraits.

Listen:

To the audio on this website

Read:

The ancient practice of debt cancellation

While anyone with a modicum of rationality knows that a huge proportion of the world’s debts are absolutely unpayable, it’s a fact that today any debt cancellation, however odious or illegitimate, remains taboo.

By Karel Vereycken, December 2020.

Debt repayment is presented by heads of state and government, central banks, the IMF and the mainstream press as imperative, inevitable, indisputable, compulsory. Citizens have elected their governments, so they must resign themselves to paying the debt. For not to pay is more than violating a symbol: it is to exclude oneself from civilization, and to renounce in advance any new credit that is granted only to « good payers ». What counts is not the effectiveness of the act, but the expression of one’s « good faith », i.e. one’s willingness to submit to the strongest. The only possible discussion is how to modulate the distribution of the necessary sacrifices.

It seems that the ultra-liberal, monetarist model that has been surreptitiously imposed on us is that of the Roman Empire: zero debt for states and cities, and no debt forgiveness for citizens!

In his treatise on Duties (De officiis), written in 44-43, Cicero, who had just quelled a revolt by people demanding a debt remission, justifies the radical nature of his policy towards indebtedness:

« What does the establishment of new debt accounts [i.e., remission] mean, if not that you buy land with my money, that you have this land, and that I don’t have my money? That’s why we have to make sure there are no debts, which can harm the state. There are many ways of avoiding it, but if there are debts, not in such a way that the rich lose their property and the debtors acquire the property of others. Indeed, nothing maintains the State more strongly than good faith (fides), which cannot exist if there is no need to pay one’s debts. Never has anyone acted more forcefully to avoid paying their debts than under my Consulate. It was attempted by men of all kinds and ranks, with weapons in hand, and by setting up camps. But I resisted them in such a way that this entire evil was eliminated from the State. »

What has been carefully concealed is that another human practice has also existed: moratoria, partial and even generalized debt cancellations have taken place repeatedly throughout history and were carried out according to different contexts.

Often, proclamations of generalized debt cancellation were the initiative of self-preservation-minded rulers, aware that the only way to avoid complete social breakdown was to declare a « washing of the shelves » – those on which consumer debts were inscribed – cancelling them to start afresh.

The American anthropologist David Graeber, in Debt, the first 5000 years (2011), pointed out that the first word we have for « freedom » in any human language is Sumerian amargi, meaning freed from debt and, by extension, freedom in general, the literal meaning being « return to the mother » insofar as, once debts were cancelled, all debt slaves could return home.

Debt cancellations were sometimes the result of bitter social struggles, wars and crises. What is certain is that debt has never been a detail of history.

David Graeber sums it up:

« For millennia, the struggle between rich and poor has largely taken the form of conflicts between creditors and debtors – disputes over the justice or injustice of interest payments, peonage, amnesty, property seizure, restitution to the creditor, confiscation of sheep, seizure of vineyards and the sale of the debtor’s children as slaves. And over the last 5,000 years, with remarkable regularity, popular insurrections have begun in the same way: with the ritual destruction of debt registers – tablets, papyri, ledgers or other media specific to a particular time and place. (After which, the rebels generally attacked cadastres and tax registers.) »

And as the great ancient scholar Moses Finley was fond of saying,

« All revolutionary movements have had the same program: cancellation of debts and redistribution of land. »

Let us now examine some historical precedents for voluntary debt forgiveness.

Debt cancellation in Mesopotamia

The earliest known debt cancellation was proclaimed in Mesopotemia by Entemena of Lagash c. 2400 BCE.

One of his successors, Urukagina, who was the last ruler of the 1st Dynasty of Lagash, is known for his code of rules that includes debt cancelation.

Urukagina’s code is the first recorded example of government reform, seeking to achieve a higher level of freedom and equality by limiting the power of priesthood and a usurous land-owner oligarchy. Usury and seizure of property for debt payment were outlawed. « The widow and the orphan were no longer at the mercy of the powerful man ».

Similar measures were enacted by later Sumerian, Babylonian and Assyrian rulers of Mesopotamia, where they were known as « freedom decrees » (ama-gi in Sumerian).

This same theme exists in an ancient bilingual Hittite–Hurrian text entitled « The Song of Debt Release ».

The reign of Hammurabi, King of Babylon (located in present-day Iraq), began in 1792 BC and lasted 42 years.

The inscriptions preserved on a 2-meter-high stele in the Louvre are known as the « Hammurabi Code ». It was placed in a public square in Babylon. If it is a long, very severe code of justice, prescribing the application of the law of retaliation (« an eye for an eye, a tooth for a tooth »), its epilogue nevertheless proclaims that « the powerful cannot oppress the weak, justice must protect the widow and the orphan (…) in order to render justice to the oppressed ».

Hammurabi, like the other rulers of the Mesopotamian city-states, repeatedly proclaimed a general cancellation of citizens’ debts to public authorities, their high officials and dignitaries.

Thanks to the deciphering of numerous documents written in cuneiform, historians have found indisputable evidence of four general debt cancellations during Hammurabi’s reign (at the beginning of his reign in 1792, in 1780, in 1771 and in 1762 BC).

Babylonian society was predominantly agricultural. The temple and palace, and the scribes and craftsmen they employed, depended for their sustenance on a vast peasantry from whom land, tools and livestock were rented.

In exchange, each farmer had to offer part of his production as rent. However, when climatic hazards or epidemics made normal production impossible, producers went into debt.

The inability of peasants to repay debts could also lead to their enslavement (family members could also be enslaved for debt).

The Hammurabi Code obviously wanted to change this. Article 48 of the Code of Laws states:

« Whoever owes a loan, and a storm buries the grain, or the harvest fails, or the grain does not grow for lack of water, need not give any grain to the creditor that year, he wipes the tablet of the debt in the water and pays no interest for that year. »

This ideal of justice is notably supported by the terms kittum, « justice as the guarantor of public order », and « justice as the restoration of equity. » It was asserted in particular during the « edicts of grace » (designated by the term mîsharum), a general remission of public and private debts in the kingdom (including the release of people working for another person to repay a debt).

Thus, to preserve the social order, Hammurabi and the ruling power, acting in their own interests and in the interests of society’s future, periodically agreed to cancel all debts and restore the rights of peasants, in order to save the threatened old order in times of crisis, or as a kind of reset at the beginning of a sovereign’s reign.

Proclamations of general debt cancellation are not confined to the reign of Hammurabi; they began long before him and continued afterwards. There is evidence of debt cancellations as far back as 2400 BC, six centuries before Hammurabi’s reign, in the city of Lagash (Sumer); the most recent date back to 1400 BC in Nuzi.

In all, historians have accurately identified some thirty general debt cancellations in Mesopotamia between 2400 and 1400 BC.

These proclamations of debt cancellation were the occasion for great festivities, usually during the annual spring festival. Under the Hammurabi dynasty, the tradition of destroying the tablets on which debts were written was established.

In fact, the public authorities kept precise accounts of debts on tablets kept in the temple. Hammurabi died in 1749 BC after a 42-year reign. His successor, Samsuiluna, cancelled all debts to the state and decreed the destruction of all debt tablets except those relating to commercial debts.

When Ammisaduqa, the last ruler of the Hammurabi dynasty, acceded to the throne in 1646 BC, the general cancellation of debts he proclaimed was very detailed. The aim was clearly to prevent certain creditors from taking advantage of certain families. The annulment decree stipulates that official creditors and tax collectors who have expelled peasants must compensate them and return their property, on pain of execution.

After 1400 BC, no deeds of debt cancellation have been found, as the tradition has been lost. Land was taken over by large private landowners, and debt slavery returned.

In Egypt

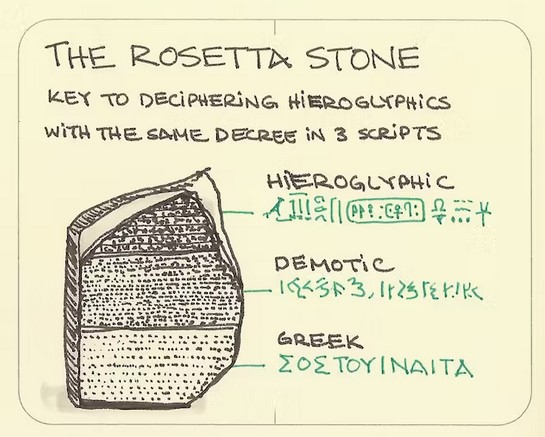

In Ancient Egypt interest-bearing debt did not exist for most of its history. When it started spreading in the Late Period, the rulers of Egypt regulated it and a number of debt remissions are known to have occurred during the Ptolemaic era, including the one whose proclamation was inscribed on the Rosetta Stone.

Now on display at the British Museum in London, the « Rosetta Stone » was discovered on July 15, 1799 at el-Rashid (Rosetta) by one of Napoleon’s soldiers during the Egyptian campaign. It contains the same text written in hieroglyphs, demotic (Egyptian cursive script) and Greek, giving Jean-François Champollion (1790-1832) the key to the passage from one language to another.

This was a decree issued by Pharaoh Ptolemy V on March 27, 196 BC, announcing an amnesty for debtors and prisoners. The Greek Ptolemy dynasty that ruled Egypt institutionalized the regular cancellation of debts.

It was perpetuating known practices, since Greek texts mention that Pharaoh Bakenranef, who ruled Lower Egypt from c. 725 to 720 BC, had promulgated a decree abolishing debt slavery and condemning debt imprisonment.

TRANSCRIPTION OF THE PHARAOH’S DECREE

ON THE ROSETTA STONE:

Assembled the Chief Priests and Prophets there and those who enter the inner temple to worship the gods, and the Fanbearers and Sacred Scribes and all the other priests of the temples of the earth who have come to meet the king at Memphis, for the feast of the Assumption of PTOLEMEE, THE LIVING FOREVER, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, the successor of his father, All assembled in the temple of Memphis on this day when it was declared:

“that King PTOLEMEE, THE LIVING FOREVER, THE BELOVED OF PTAH, THE GOD EPIPHANES EUCHARISTOS, the son of King Ptolemy and Queen Arsinoe, the Philopator Gods, both benefactors of the temple and those who dwell therein, as well as their subjects, being a god from a god and the goddess loves Horus the son of Isis and Osiris who avenged his father Osiris by being favorably disposed towards the gods, delivered to the revenues of the temples silver and corn and undertook much expenditure for the prosperity of Egypt, and the maintenance of the temples, and was generous to all out of his own resources ;

“and exempted them from some of the revenues and taxes levied in Egypt and alleviated others so that his people and all others could be in prosperity during his reign ;

“and that he cleared the debts to the crown for many Egyptians and for the rest of the kingdom; ”

The existence of this decree therefore confirms that the practice had existed for many centuries.

The Greek historian Diodorus Siculus (Ist Century BC) provides the following rationale for abolishing the debt bondage by Pharaoh Bakenranef:

« For it would be absurd… that a soldier, at the moment perhaps when he was setting forth to fight for his fatherland, should be haled to prison by his creditor for an unpaid loan, and that the greed of private citizens should in this way endanger the safety of all »

As one can see here, one of the very pragmatic reasons for debt cancellation was that the Pharaoh wanted to have a peasantry capable of producing enough food and, if need be, able to take part in military campaigns. For both of these reasons, it was important to ensure that peasants were not expelled from their lands under the thumb of creditors.

In another part of the region, the Assyrian emperors of the 1st millennium BC also adopted the tradition of debt cancellation.

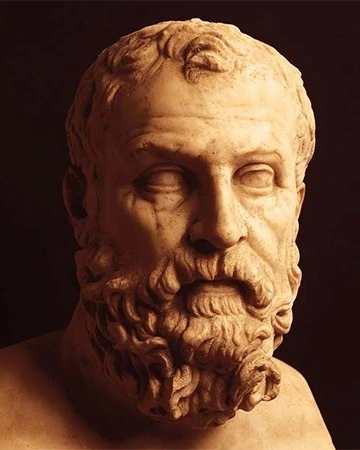

In Greece: Solon of Athens

In Greece, the Athenian lawmaker Solon (c. 638 BC–558 BC), in order to rectify the widespread serfdom and slavery that had run rampant by the 6th century BCE, introduced a set of laws nown as the Seisachtheia introducing debt relief.

Before Solon, according to the account of the Constitution of the Athenians attributed to Aristotle, debtors unable to repay their creditors would surrender their land to them, then becoming hektemoroi, i.e. serfs who cultivated what used to be their own land and gave one sixth of produce to their creditors. However, should the debt exceed the perceived value of debtor’s total assets, then the debtor and his family would become the creditor’s slaves as well. The same would result if a man defaulted on a debt whose collateral was the debtor’s personal freedom. The fight for debt relief and the fight to abolish slavery were in practice identical.

Solon’s seisachtheia laws immediately cancelled all outstanding debts, retroactively emancipated all previously enslaved debtors, reinstated all confiscated serf property to the hektemoroi, and forbade the use of personal freedom as collateral in all future debts. The laws instituted a ceiling to maximum property size – regardless of the legality of its acquisition (i.e. by marriage), meant to prevent excessive accumulation of land by powerful families.

In the Torah and Old Testament

Social justice, particularly in the form of forgiving debts that shackle the poor to the rich, is a leitmotif in the history of Judaism. It was practiced in Jerusalem in the 5th century BC.

The writing of the Torah was completed at this time. Deuteronomy, 15 states:

The Year for Canceling Debts

15 At the end of every seven years you must cancel debts.

2 This is how it is to be done: Every creditor shall cancel any loan they have made to a fellow Israelite. They shall not require payment from anyone among their own people, because the Lord’s time for canceling debts has been proclaimed.

3 You may require payment from a foreigner, but you must cancel any debt your fellow Israelite owes you.

4 However, there need be no poor people among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, he will richly bless you,

5 if only you fully obey the Lord your God and are careful to follow all these commands I am giving you today.

6 For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.

7 If anyone is poor among your fellow Israelites in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hardhearted or tightfisted toward them.

8 Rather, be openhanded and freely lend them whatever they need.

9 Be careful not to harbor this wicked thought: “The seventh year, the year for canceling debts, is near,” so that you do not show ill will toward the needy among your fellow Israelites and give them nothing. They may then appeal to the Lord against you, and you will be found guilty of sin.

10 Give generously to them and do so without a grudging heart; then because of this the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to.

11 There will always be poor people in the land. Therefore I command you to be openhanded toward your fellow Israelites who are poor and needy in your land.

Thus, the Israelites were obliged to free Hebrew slaves who had sold themselves to them for debt, and to offer them some of the produce of their small livestock, their fields and their wine presses, so that they would not return home empty-handed.

As the law is too rarely applied, Leviticus reaffirms it by modulating it:

The Year of Jubilee

8 “‘Count off seven sabbath years—seven times seven years—so that the seven sabbath years amount to a period of forty-nine years.

9 Then have the trumpet sounded everywhere on the tenth day of the seventh month; on the Day of Atonement sound the trumpet throughout your land.

10 Consecrate the fiftieth year and proclaim liberty throughout the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you; each of you is to return to your family property and to your own clan.

11 The fiftieth year shall be a jubilee for you; do not sow and do not reap what grows of itself or harvest the untended vines.

12 For it is a jubilee and is to be holy for you; eat only what is taken directly from the fields.

13 “‘In this Year of Jubilee everyone is to return to their own property.

14 “‘If you sell land to any of your own people or buy land from them, do not take advantage of each other.

15 You are to buy from your own people on the basis of the number of years since the Jubilee. And they are to sell to you on the basis of the number of years left for harvesting crops.

16 When the years are many, you are to increase the price, and when the years are few, you are to decrease the price, because what is really being sold to you is the number of crops.

17 Do not take advantage of each other, but fear your God. I am the Lord your God.

Today, some will tell you that under these conditions, a year before the jubilee date, credit would necessarily be scarce and expensive, and that debt would thus find its limit!

This is a mistake, because to ensure that the law is followed, the codes describe in detail how purchases and sales of goods between private individuals must be carried out according to the number of years elapsed since the previous jubilee (i.e., the number of years remaining before the goods must be returned to their previous owner).

Another passage, this time from the prophet Jeremiah, vividly illustrates the scope of the law on the remission of debts.

Faced with the advance of enemy armies towards Jerusalem in 587 B.C., Jeremiah supports, in God’s name, the undertaking of King Zedekiah (then ruler of the Kingdom of Judea), who demands the immediate release of all those enslaved for debt from the powerful forces of his kingdom (Jer. 34:8-17).

Jeremiah forcefully recalls the ancient demand for the freeing of slaves… which the king, in fact, needs to patriotically reunite the social classes before the battle, and give himself sufficient troops free of all servile obligations!

A passage in the Book of (the prophet) Nehemiah (447 BC), the governor of Persian Judea under Artaxerxes I of Persia (465–424 BC), influenced by the ancient Mesopotamian tradition, also proclaims the cancellation of debts owed by indebted Jews to their rich compatriots.

The social situation Nehemiah discovered in Judea was appalling. To remedy the problem, Nehemiah placed the law of debt relief within a religious framework, the Covenant with Yahweh. From then on, it was God himself who commanded the forgiveness of debts and the liberation of slaves and their land, for the land belonged to God alone.

Nehemiah Helps the Poor

« Now the men and their wives raised a great outcry against their fellow Jews.

2 Some were saying, “We and our sons and daughters are numerous; in order for us to eat and stay alive, we must get grain.”

3 Others were saying, “We are mortgaging our fields, our vineyards and our homes to get grain during the famine.”

4 Still others were saying, “We have had to borrow money to pay the king’s tax on our fields and vineyards.

5 Although we are of the same flesh and blood as our fellow Jews and though our children are as good as theirs, yet we have to subject our sons and daughters to slavery. Some of our daughters have already been enslaved, but we are powerless, because our fields and our vineyards belong to others.”

6 When I heard their outcry and these charges, I was very angry.

7 I pondered them in my mind and then accused the nobles and officials. I told them, “You are charging your own people interest!” So I called together a large meeting to deal with them

8 and said: “As far as possible, we have bought back our fellow Jews who were sold to the Gentiles. Now you are selling your own people, only for them to be sold back to us!” They kept quiet, because they could find nothing to say.

9 So I continued, “What you are doing is not right. Shouldn’t you walk in the fear of our God to avoid the reproach of our Gentile enemies?

10 I and my brothers and my men are also lending the people money and grain. But let us stop charging interest!

11 Give back to them immediately their fields, vineyards, olive groves and houses, and also the money you are charging them—one percent of the money, grain, new wine and olive oil.”

12 “We will give it back,” they said. “And we will not demand anything more from them. We will do as you say.”

If we add to these passages the countless verses forbidding the lending of interest to fellow human beings and the taking of property as collateral, we get an idea of what the Israelites in the land of Canaan had put in place to try and maintain a certain social equilibrium.

Alas, in the first century AD, debt forgiveness and the freeing of slaves from debt were swept away from all Near Eastern cultures, including Judea.

The social situation there had deteriorated to such an extent that Rabbi Hillel was able to issue a decree requiring debtors to sign away their right to debt forgiveness.

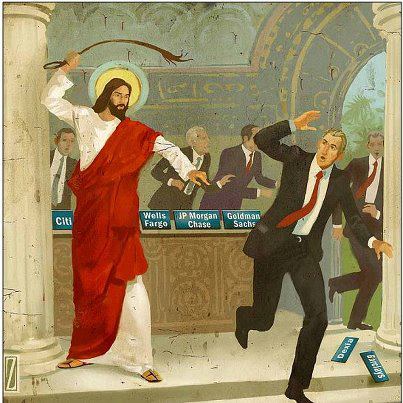

In the Bible and New Testament

What happened to debt forgiveness in the New Testament?

While the Acts of the Apostles and the writings of the Fathers of the Church sometimes express a great docility, Jesus’ position on the forgiveness of debts, as reported repeatedly and most forcefully in Luke’s Gospel, chapter 4:16-21, appears to be marked by a revolutionary prophetic breath.

Luke places the passage at the beginning of Jesus’ public life. He makes it a key to everything that follows.

16 Jesus went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read,

17 and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written:

18 “The Spirit of the Lord is on me,

because he has anointed me

to proclaim good news to the poor.

He has sent me to proclaim freedom for the prisoners

and recovery of sight for the blind,

to set the oppressed free,

19 to proclaim the year of the Lord’s favor.”

20 Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him.

21 He began by saying to them, “Today this scripture is fulfilled in your hearing.”

Let’s not forget that the « year of the Lord’s favor (Jubilee Year) » to which he called, demanded at once rest for the land, forgiveness of debts and the liberation of slaves.

In the midst of the slave-owning Roman Empire, which fiercely rejected the concept of debt forgiveness, Jesus’ declaration could only be seen as a declaration of war on the ruling system.

Before he was arrested, Jesus made a highly symbolic material gesture: he forcefully overturned the tables of the money-changers in the Jerusalem temple. For the Jewish high priests and the Roman authorities, this was too much.

Peace of Westphalia of 1648

In 1648, after five years of negotiations, led by the French diplomat Abel Servien on the instructions of Cardinal Mazarin, the “Peace of Westphalia” was signed, putting an end to the Thirty Years’ War (1618-1648).

Long before the UN Charter, 1648 made national sovereignty, mutual respect and the principle of non-interference the foundations of international law.

But there was more. As we have documented, the peace deal also included the cancelation of debts that had become the very reason for continuing the war.

Unpayable, unsustainable and illegitimate debts, interests, bonds, annuities and financial claims, explicitly identified as fueling a dynamic of perpetual war, were examined, sorted out and reorganized, most often through the cancellation of debts (articles 13 and 35, 37, 38 and 39), through moratoria or debt rescheduling according to specific timetables (article 69).

Article 40 concludes that debt cancellations will apply in most cases, “and yet the Sums of Money, which during the War have been exacted bona fide, and with a good intent, by way of Contributions, to prevent greater Evils by the Contributors, are not comprehended herein. » (Implying that these debts would have to be honored.)

Finally, looking to the future, for Commerce to be “reestablished”, the treaty abolished many tolls and customs established by “private” authorities for they were obstacles to the exchange of physical goods and know-how and hence to mutual development. (Art. 69 and 70).

TREATY OF WESTPHALIA (1648)

Art. 13:

“Reciprocally, the Elector of Bavaria renounces entirely for himself and his Heirs and Successors the Debt of Thirteen Millions, as also all his Pretensions in Upper Austria; and shall deliver to his Imperial Majesty immediately after the Publication of the Peace, all Acts and Arrests obtain’d for that end, in order to be made void and null.”

Art. 35:

“That the Annual Pension of the Lower Marquisate, payable to the Upper Marquisate, according to former Custom, shall by virtue of the present Treaty be entirely taken away and annihilated; and that for the future nothing shall be pretended or demanded on that account, either for the time past or to come.”

During the Cold War

In the United States, Eisenhower was elected in November 1952.

His Secretary of State, John Foster Dulles, otherwise an evil man, noted that, despite the Marshall Plan, Europe, still burdened by a mountain of debt dating from before the First World War and the Treaty of Versailles, was unable to regain momentum.

So much so that it is in danger of turning to the USSR!

Action was called for. In 1953, under the leadership of German banker Hermann Abs, a former Deutsche Bank executive, a major conference was organized in London.

It was decided to write off 66% of Germany’s 30 billion marks in debt.

It was wisely agreed that annual repayments of German debt should never exceed 5% of export earnings. Those wishing to have their debts repaid by Germany should instead buy its exports, enabling it to honor its debts.

In other words, nothing like the madness recently imposed on Greece to « save » the euro!

Although this was done in the name of geopolitical principles, i.e. « in favor of some » but « against others », once again, it was in the name of a better future, i.e. a Europe capable of being the showcase of capitalism in the face of Moscow, that we were able to shed the weight of the past.

Portraits du Fayoum : un regard de l’au-delà

par Karel Vereycken

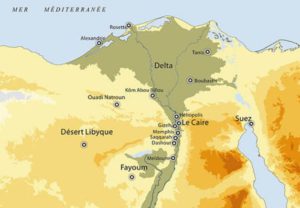

A la fin des années 1880, des pilleurs de tombes mettent à jour de remarquables portraits dans le Fayoum, une région d’Egypte située à l’ouest du Nil.

Dès 1887, l’antiquaire viennois Theodor Ritter von Graf acquiert un grand nombre de ces portraits et les fait connaître à travers le monde grâce à des expositions qu’il organise à Berlin, Munich, Paris, Bruxelles, Londres et New York.

Très rapidement, la polémique enfle : certains se disputent pour dater ces peintures, d’autres vont même jusqu’à crier à la fraude.

C’est l’archéologue britannique Flinders Petrie, auteur d’importantes recherches dans la nécropole d’Hawara, qui déterminera qu’ils remontent à l’époque de l’occupation romaine de l’Egypte, c’est-à-dire aux premiers siècles de notre ère.

A ce jour, on a découvert environ un millier de « portraits du Fayoum », appelés ainsi car c’est la région qui en compte le plus même même si d’autres ont été trouvés à Saqqarah, Memphis, Antinooupolis, Akhmim et Thèbes. Le climat sec des lieux où elles ont été placées (en bordure de cette luxuriante dépression du Fayoum) explique leur bonne conservation.

Mais les sables chauds égyptiens ont également protégé des milliers de papyrus très précieux. Ces documents en grec, démotique, latin, hébreu, etc., nous indiquent que la population de l’époque avait un haut niveau d’alphabétisation. Plus encore, ils nous révèlent la rencontre exceptionnelle entre la tradition de Platon, d’Homère et des auteurs dramatiques grecs, grâce à l’importante population grecque établie en Egypte depuis Alexandre le Grand, (voir l’annexe : Alexandre le Grand en Egypte) la pensée juive de l’Ancien Testament et des écrits contemporains de Philon d’Alexandrie, le christianisme naissant et, enfin, la culture égyptienne classique. Ce n’est qu’en ayant à l’esprit cette richesse culturelle que l’on peut pénétrer les secrets des portraits du Fayoum.

Le prochain lointain

La première chose qui nous frappe lorsque l’on regarde ces portraits, c’est leur familiarité : le réalisme des traits conjugué avec la profondeur de l’expression effacent les nombreuses années qui nous séparent. A l’opposé des automatismes que dictent une peinture de cour ou un esthétisme maniériste, les portraits du Fayoum soulignent le caractère unique de chaque être humain. Il n’y aucune volonté de la part de l’artiste d’idéaliser les formes, d’aplanir les défauts physiques comme on peut le voir avec certaines statues grecques ou romaines. Il serait en effet vain de chercher la beauté de cette manière, dans un corps parfait mais sans âme ni vie. Ce que l’artiste veut faire transparaître, c’est la beauté intérieure de l’individu, celle qui ne peut jamais être altérée par des imperfections corporelles.

Toutefois, le souci du peintre n’est pas non plus de réaliser une réplique parfaite, hyperréaliste. Si tel avait été le cas, il se serait contenté de confectionner un masque moulé qui, malgré sa grande fidélité aux traits du visage, reste figé, « mort » et, paradoxalement, peu ressemblant.

C’est au contraire cet intérêt pour le particulier des individus qui les rend universels. Dans ce sens, ces portraits appartiennent parfaitement à la « peinture classique » telle qu’on la retrouvera, entre autres, chez Bruegel ou Rembrandt.

Le terme « classique » ne fait ici référence ni à un code esthétique formel ni à une période historique particulière. L’art classique est en fait la science qui, à travers une expérience sensuelle (principalement la vue et l’ouïe), permet d’éveiller des idées, des sentiments, des principes qui sont à la fois universels et immatériels. Alors que le folklore privilégie l’appartenance à une communauté ou à une ethnie, l’art classique exprime ce qui est commun à tous les hommes mais spécifique à l’humanité, c’est-à-dire sa créativité.

Ainsi, nous devons considérer toutes les avancées techniques de ces peintures non pas comme une fin en soi (une prouesse) mais comme la volonté du peintre de refléter plus fidèlement la beauté du vivant et le caractère divin de l’homme. La peinture ne se réduit donc pas à décrire l’objet que l’on voit mais l’idée qu’il représente. Et puis, ne désignait-on pas souvent ces peintres sous le terme de zographoï, c’est-à-dire littéralement « peintres de la vie » ?

Cependant, ce qui renforce davantage ce sentiment de familiarité, c’est le regard qu’ils posent sur nous. Nous ne sommes pas en train d’observer, de manière distante, une scène appartenant à une autre époque mais nous échangeons un regard avec un autre être humain. On peut véritablement dire que, conformément à son rôle, l’artiste a immortalisé celui qu’il a peint.

Et c’est de cela dont il s’agit ici. Nous n’avons pas affaire avec des individus représentés pour la société des hommes, comme on les trouve dans certaines fresques de Pompéi, mais avec des âmes qui portent leur regard à partir du monde des morts (de l’Hadès) sur le monde des vivants.

En effet, les portraits du Fayoum étaient destinés à être fixés sur les sarcophages des défunts. Ils étaient peints soit directement sur les linceuls entourant le sarcophage ou sur de minces tablettes de bois insérées ensuite grâce à des bandelettes de lin.

Certes, cette tradition n’était pas nouvelle. Nous en avons un témoignage intéressant avec le commentaire de Pline l’Ancien (23-79 après J.-C.), même si celui-ci, ignorant ce qui se faisait en Egypte à son époque, était convaincu que cet art avait disparu :

« En tout cas la peinture de portraits, qui permettait de transmettre à travers les âges des représentations parfaitement ressemblantes, est complètement tombée en désuétude.(…) Oui, c’est bien vrai : la mollesse a causé la perte des arts et, puisqu’on ne peut faire le portrait des âmes, on néglige aussi le portrait physique. Il en allait autrement chez nos ancêtres : dans les atriums, on exposait un genre d’effigies destinées à être contemplées ; non pas des statues dues à des artistes étrangers ni des bronzes ou des marbres, mais des masques moulés en cire, qui étaient rangés chacun dans une niche : on avait ainsi des portraits pour faire cortège aux convois de famille et, quand il mourait quelqu’un, toujours était présente la foule entière de ses parents disparus ; et les branches de l’arbre généalogique couraient en tous sens, avec leurs ramifications linéaires, jusqu’à ces portraits, qui étaient peints. » (Vers 6, Histoire naturelle, Livre XXXV – La peinture).

Petrie a découvert des cadres et même certaines peintures encadrées destinées à être accrochées à un mur. On peut d’ailleurs constater que la plupart des portraits ont été coupés afin de pouvoir être fixés correctement au sarcophage. Cela indiquerait que la plupart des portraits ont été réalisés d’après nature, excepté quand il s’agissait de la mort d’un enfant.

Les portraits du Fayoum représentent en général des hommes ou des femmes âgés entre 25 et 30 ans, au zénith de leur vie. D’autre part, les recherches ont révélé que certains sarcophages décorés de portraits d’adultes contiennent des momies de vieillards, confirmant que certains portraits avaient été réalisés bien avant le décès de la personne.

Selon Petrie, les sarcophages n’étaient pas enterrés tout de suite mais gardés dressés contre un mur dans une pièce de la maison familiale, conformément à la tradition égyptienne rapportée par Diodore de Sicile au Ier siècle avant J-C : « (…) beaucoup d’Egyptiens gardent le corps de leurs ancêtres dans des chambres magnifiques et ont ainsi sous les yeux ceux qui sont morts bien des générations avant leur naissance, si bien qu’[ils] (…) en éprouvent une satisfaction singulière, comme si ces morts avaient vécus avec eux. »

Les sarcophages, recouverts de représentations symboliques égyptiennes qui dénotent avec le réalisme des portraits, comportent quelques fois des inscriptions, souvent en grec, ou des étiquettes sur lesquelles on peut lire le nom du défunt et d’autres commentaires comme, par exemple, « Hermione l’institutrice » ou encore « Sabinus, peintre, âgé de 26 ans. Bon courage ! » Petrie a aussi découvert sous la tête de la momie d’une jeune femme le deuxième livre de l’Iliade sous forme d’un rouleau de papyrus, montrant leur attachement à cette grande culture classique.

Ce qui est étonnant, c’est que cette pratique ne semble pas liée à une catégorie particulière de la population. En effet, leurs origines ethniques, sociales et même religieuses sont très diverses : on trouve des prêtres du culte de Sérapis, des juifs et des chrétiens (malgré les protestations, les chrétiens d’Egypte embaumaient leurs défunts jusqu’au IVème siècle après J.-C.) ; des hauts fonctionnaires romains et des esclaves affranchis, des athlètes et des héros militaires ; des Ethiopiens et des Somaliens, etc. Toutefois, il serait faux de croire à une sorte de « conversion » à la religion égyptienne de la part de ces personnes. En fait, on peut véritablement parler d’un oecuménisme autour de certaines idées qui transcendent les rites funéraires égyptiens.

Le rapport à la mort

Il apparaît clairement que ces peintures réunissent tous ces hommes et femmes d’origines si différentes autour d’une idée fondamentale : l’âme est immortelle. La rencontre avec le peintre, lui-même mortel, se concentre alors autour d’une réflexion sur l’éternel, et le modèle réfléchit sur le caractère éphémère de son existence.

Portrait funéraire (sur toile !) de la momie d’Aline; 24 après J.-C.; tempera sur toile, 42 cm; Hawara (site archéologique en bordure du Fayoum)

Tous ces portraits ont cette caractéristique d’avoir les yeux grands ouverts exprimant un étonnement tranquille, une angoisse maîtrisée devant une mort sereine. L’acceptation du caractère incontournable de la mort se transcende ici en amour pour la vie, en affirmation tranquille que chaque être humain est porteur d’une part singulière d’éternité.

Le fait est que nous sommes sur terre à peine pour quelques décennies et ce temps ne doit pas être gaspillé si l’on veut laisser quelque chose après sa mort. Ce que Diodore de Sicile décrit ainsi : « C’est ce que les gens du pays tiennent pour tout à fait négligeable le temps passé à vivre et qu’ils font le plus grand cas du temps qui, par la vertu, restera dans la mémoire après la mort ; ils nomment les habitations des vivants des auberges, puisque nous n’y passons qu’un bref moment, et donnent le nom d’habitations éternelles aux tombeaux, puisque les morts mènent en Hadès une existence illimitée. »

Mais quel était le contenu de ces rituels funéraires égyptiens ? D’abord, il faut bien comprendre que les croyances égyptiennes ont beaucoup évolué, et que derrière les noms d’Osiris et d’Isis se trouvent des cultes dont la nature est totalement différente selon les époques et les traditions. De plus, il est fort probable que l’influence des premiers chrétiens et des juifs ont privilégié les aspects des croyances égyptiennes les plus compatibles avec leur religion. Enfin, il faut noter que, comme le souligne justement Jean Vercoutter, la religion égyptienne, polythéiste de forme, tend en fait à un monothéisme de fond (Aménophis IV-Akhénaton a même tenté de le formaliser). A tel point que les premiers chrétiens en Egypte n’ont eu aucun problème à traduire le terme « Dieu » par le terme égyptien « neter » désignant la divinité non représentable.

Pour les Egyptiens, face à la mort, il convient d’agir conformément à Maât, symbole de la vérité et de la justice mais surtout de l’ordre universel tel qu’il a été établi au moment de la création du monde. Et le souci de tout homme doit être de « placer Maât en son coeur ». Le défunt est amené par Anubis, divinité bienveillante à tête de chien et muni d’une clef, devant le Tribunal divin. C’est là que l’on va peser son coeur, siège de la conscience. Sur l’un des plateaux de la balance, on trouve une image de la déesse Maât et sur l’autre, le coeur. Si les deux plateaux sont au même niveau, le défunt est déclaré « juste » et, accédant lui-même à l’état d’« Osiris », Horus l’accompagnera auprès d’Osiris. Rappelons que les Egyptiens pratiquent la momification pour préserver l’unité de l’individu, corps et âme confondus. C’est cette unité perdue qui a fait tomber le roi Osiris (lorsqu’il a été assassiné et découpé en plusieurs morceaux) et c’est cette unité retrouvée (quand Isis a recomposé son corps) qui a permis sa résurrection. Comme l’exprimera un théologien chrétien du XIIème siècle : « (…) l’unité est la forme de l’être de toute chose, on répond en vérité que tout ce qui est, est parce qu’il est un. (…) En fait, l’unité est entretien et forme de l’être alors que la division est la cause de l’anéantissement. »

Il est vrai, cependant, que nous n’avons aucun écrit de cette époque concernant ces portraits et leur signification exacte, mais les indications qui précèdent nous éclairent sur l’esprit général de leur démarche.

Beaucoup plus tard, cet esprit sera porté à un niveau supérieur, débarrassé de ses formes païennes. Le regard en peinture deviendra, de manière explicite, le miroir de l’âme humaine. Au XVème siècle, le cardinal Nicolas de Cues ira encore plus loin dans son ouvrage Le tableau ou la vision de Dieu, dans lequel il utilise comme base de réflexion un autoportrait de Rogier van der Weyden ayant comme particularité de fixer du regard l’observateur peu importe où celui-ci se trouve. Nicolas de Cues va comparer ce regard à la vision de Dieu et rapproche le terme « Dieu » (theos) à celui de « voir » (theôrein). Le Cusain pose d’abord un paradoxe : « Cependant, ton regard me porte à considérer pourquoi l’image de ta face est peinte de manière sensible : c’est qu’on ne peut peindre une face sans couleur et que la couleur n’existe pas sans quantité. Mais ce n’est pas avec les yeux de chair qui regardent ce tableau, c’est avec les yeux de la pensée et de l’intelligence que je vois la vérité invisible de ta face qui se signifie ici dans une ombre réduite. » Ensuite, il insiste sur le fait que ce n’est pas seulement le regard du tableau qui est important mais aussi celui de l’observateur : « (…) ta face portera ce que le regard de qui te regarde y apporte », en soulignant que « là où est l’oeil, là est l’amour ». Ainsi, le regard porté sur l’autre devient acte d’amour :

« (…) Je vois maintenant en un miroir, en un tableau, en une énigme, la vie éternelle qui n’est autre que la vision bienheureuse, et c’est en cette vision que tu ne cesses jamais de me voir avec le plus grand amour jusqu’au plus profond de mon âme. Et pour toi, voir n’est autre que donner vie, m’inspirer toujours l’amour le plus doux, (…) me donner la fontaine de vie, par ce don augmenter et faire durer mon être, me communiquer ton immortalité(…). » [Souligné par nous]

Maintenant, regardez à nouveau les portraits du Fayoum. Ne sommes-nous pas en présence d’une « vie éternelle qui n’est autre que la vision bienheureuse » ?

La tradition d’Apelle

Ces peintures ne nous remémorent pas seulement le souvenir d’individus que l’on n’a jamais connus, elles immortalisent également le peintre anonyme qui, grâce à son art, continue aujourd’hui à nous émouvoir.

Contrairement à ce qui est souvent avancé, nous ne sommes pas en présence de « peintures romaines ». Euphrosyne Doxiadis, se basant sur les recherches passionnées du peintre moderne grec Yannis Tsarouchis, affirme qu’« elles étaient une contribution des Grecs au combat des Egyptiens contre la mort ». On peut faire remonter cette tradition picturale au moins jusqu’à l’époque du portraitiste exclusif d’Alexandre, le peintre réaliste Apelle (360-300 av. J.-C.).

Deux indices révèlent une influence éventuelle de cette tradition sur les portraits de Fayoum. Pline l’Ancien nous apporte le premier indice lorsqu’il décrit les peintures d’Apelle :

« Le point sur lequel cet art manifestait sa supériorité était la grâce, bien qu’il y eût à la même époque de très grands peintres ; mais, tout en admirant leurs oeuvres et en les comblant toutes d’éloges, il [Apelle] disait qu’il leur manquait ce fameux charme qui lui était propre et que les Grecs appellent Charis ; qu’ils avaient atteint à toutes les autres perfections mais que, sur ce seul point, il n’avait pas d’égal. Il revendiqua aussi un autre titre de gloire : alors qu’il admirait une oeuvre de Protogène, d’un travail immense et d’un fini méticuleux à l’excès, il dit en effet que sur tous les autres points ils étaient égaux ou même que Protogène était supérieur, mais qu’il avait, lui, ce seul avantage de savoir ôter la main d’un tableau (précepte digne d’être noté), selon lequel un trop grand souci de la précision est souvent nuisible. » (vers 80, Livre XXXV)

N’est-ce pas là précisément l’un des éléments stylistiques caractéristiques des portraits du Fayoum ?

Aucun tableau ni traité d’Apelle, ou de son maître Pamphile (qui avait eu comme maître Eupompe, natif de Sicyone), n’a survécu jusqu’à nos jours. Selon le témoignage de Pline, Eupompe aurait été l’initiateur d’une révolution picturale, ajoutant aux genres attique et ionien qui composent le genre hellénique celui de l’école de Sicyone. On peut se faire une petite idée de cet art grâce à certaines mosaïques, comme celle de Pompéi représentant Alexandre à la bataille d’Issos (IIème siècle av. J.-C.), qui serait la copie d’une oeuvre d’un peintre de l’école de Sycione. On retrouve cette même tradition à Alexandrie dans de monumentales mosaïques, des portraits de femmes réalisés aussi au IIème siècle av. J.-C. et reflétant l’attachement au réalisme dans la représentation. Rajoutons à cela le fait important que les Grecs en Egypte ont introduit les pauses de trois quarts et de face dans un pays où, il semblerait, toutes les figures avaient été jusque-là peintes de profil.

Le deuxième indice, c’est la tétrachromie, c’est-à-dire l’utilisation de quatre couleurs. Cela peut sembler incroyable mais jusqu’à l’invention dans les années 70 des peintures acryliques (polymères de plastique), les ingrédients de base de la peinture n’ont quasiment pas changé de l’école sycionienne qui forma Apelle jusqu’à Rembrandt et Goya, en passant par les peintres du Fayoum ! Ses ingrédients qui composent les médiums sont, dans des proportions diverses, l’albumine du jaune et le blanc d’oeuf (le sang pour les peintres de la préhistoire), la colle (produit, par exemple, à partir des peaux), les résines aqueuses, les essences, les huiles et la cire d’abeille.

La fameuse palette à quatre couleurs d’Apelle, la tétrachromie se retrouve entièrement dans les portraits de Fayoum : le melinum, un blanc constitué d’une craie argileuse venant de l’île de Mélos (éventuellement remplacé par le blanc de plomb) ; le sil attique ou ochra : un jaune tiré du limon recueilli dans les mines d’argent ; la sinopis du Pont : une terre d’ocre rouge venant de Sinopis ; l’astramentum : un noir fabriqué de diverses manières, en toute probabilité du noir de vigne permettant des reflets bleus. D’autres pigmentsapparaissent seulement pour remplacer ces derniers selon des circonstances de disponibilité ou pour le détail d’un bijou (terre verte naturelle ou malachite) ou d’un vêtement (rose garance naturel, rose cyclamen ou la coûteuse pourpre extraite des coquillages).

Pour les portraits du Fayoum, soit on appliquait une peinture à la cire (encaustique) sur des supports en bois soit on travaillait à la détrempe sur des toilesdelin (déjà !).Il s’agissait principalement de minces planchettes en figuier de sycomore, facile à trouver à cette époque en Egypte, ou en cyprès (le chêne typique des peintres du nord étant très rare en méditerranée). La cire d’abeille (blanchie) était chauffée et mélangée avec d’autres substances, comme des résines du type Mastic de Chios, aux pigments. On pouvait aussi la préparer pour être appliquée à froid (cire punique) après l’avoir émulsionnée ou saponifiée, permettant des mélanges astucieux avec l’oeuf ou l’huile. Pour travailler la matière, on utilisait trois types d’instruments : le pinceau, le cautère (un fer chaud) et le cestre (un petit poinçon).

Sur la toile de lin, on travaillait plutôt à la détrempe, après avoir posé une couche de colle mélangée à une fine couche de plâtre (équivalent du gesso). Sur le bois, où l’on appliquait d’abord une couche de colle à la détrempe, on posait les carnations parfois directement sur le brun miellé du bois nu ou sur un fond teinté kaki, le proplasmos, équivalent de l’impression ou de l’impregnatura des grands maîtres classiques européens.

Comme l’affirmait correctement le peintre grec moderne Tsarouchis, « le bon coloriste voit une harmonie de couleurs où d’autres voient des objets ». Ainsi, sur ce fond kaki et travaillant du foncé vers le clair, on construisait la profondeur en opposant teintes froides et chaudes pour faire avancer ou reculer l’espace, plutôt que par le clair-obscur.

On retrouve ce démarrage sur fonds sombre dans le Titus, oeuvre de l’entourage de Rembrandt au Louvre, et chez la Jeune fille au turban de Vermeer au Mauritshuis de La Haye. La peinture se libère de sa prison de lignes captives pour devenir une sculpture de lumière.

Conclusion

Le peintre et historien florentin Giorgio Vasari (1511-1574) rapporte avec stupeur dans Les Vies des excellents peintres, sculpteurs et architectes que la peinture, à partir du milieu du XIIIème siècle, n’avait pas seulement été négligée mais avait « quasiment disparu » en Occident.

Pour la faire revivre, une équipe de peintres grecs fut de tout urgence invitée par les autorités de Florence, convaincues que ceux-ci détenaient les secrets perdus de cet art. Un jeune homme issu de la noblesse, Cenni di Pepe (1240-1302 ?), plus connu sous le nom de Cimabue, délaissa ses études pour suivre leurs travaux. Une fois initié à leurs secrets d’artisans, il deviendra le maître de Giotto, figure fondatrice de la Renaissance qui, sous l’impulsion de quelques franciscains éclairés, fera renaître la peinture classique. Et l’on peut véritablement parler d’une re-naissance puisque cet art fut pratiquement inexistant pendant les quelque mille deux cents années qui séparent le XVème siècle des portraits du Fayoum.

En effet, le fil de cette tradition picturale a été coupé. Cette région du Nil extrêmement riche a d’abord été pillée par l’empire romain : près de 30% de sa production de grain était destiné à Rome et toute l’infrastructure liée à l’eau a été progressivement négligée. Ensuite, en 395, l’Egypte deviendra une partie intégrante de l’empire byzantin. C’est alors que la peinture entrera dans un monde à deux dimensions et cela pour des siècles. L’avènement de l’empire byzantin avec ses icônes a institué une stylisation plate et un symbolisme qui a aboutit à la superstition du « dédoublement magique » : le tableau devenu objet est supposé posséder « magiquement » les qualités divines de ce qu’il représente. Il prétend capturer pour toujours un segment d’éternité et ne représente qu’un moment de vide. De ce point de vue, les portraits du Fayoum, malgré des ressemblances techniques, sont à l’opposé de la tradition des icônes. On pourrait dire qu’en perdant cette quatrième dimension de la transcendance, la troisième dimension, celle de l’espace créé par l’unité entre perspective et couleurs, s’est dissipée avec elle.

Mais ce fil qui a été renoué au moment de la Renaissance, qu’est-il devenu aujourd’hui ?

Alexandre le Grand en Egypte

Conquises par Alexandre le Grand en 332 avant J.-C., les riches terres agricoles du Nil et du Fayoum furent attribuées aux anciens combattants gréco-macédoniens en récompense de leurs services. L’Egypte avait construit un impressionnant système d’irrigation lui permettant de capter plusieurs millions de litres d’eau pour faire prospérer ses cultures. Propriétaires héréditaires, les immigrants gréco-macédoniens, mais aussi juifs, asiatiques, syriens, libyens, éthiopiens, etc., y produisaient du blé, du vin, des olives, du lin, et du papyrus.

Comme le note Plutarque, Alexandre « ne fit pas comme Aristote, son précepteur, lui conseilla, qu’il se portât envers les Grecs comme père, et envers les barbares comme seigneur ». Le précepte d’Aristote était de traiter « les premiers en amis et familiers, et d’user des seconds comme on use des animaux ou des plantes », les considérant barbares et esclaves « par nature ». Euripide, comme de nombreux autres grecs chauvins, affirmait avec éloquence que « le barbare est né pour l’esclavage et le Grec pour la liberté ». Cependant, Alexandre ne se conforma pas aux préjugés de son temps. Il pensait que la naissance ou le sang n’y faisaient rien et que l’on devenait esclave ou libre « par culture ».

On a donc pu voir, en Egypte, les immigrants se marier entre eux ainsi que se mélanger avec la population autochtone pour fonder les grandes cités : Alexandrie, Naucratis, Ptolémaïs et Antinooupolis. Bâties sur un modèle géométrique, ces villes abritaient des temples, des gymnases, des thermes, des portiques et des théâtres où l’on jouait parfois plusieurs jours de suite les grands auteurs grecs. On y lisait Homère et Platon. C’est à Alexandrie que l’on traduisit l’Ancien Testament en grec et que l’astronome et poète Ératosthène y dirigea la plus grande bibliothèque de l’Antiquité, Philon d’Alexandrie y fréquenta l’apôtre Paul de Tarse et le philosophe néoplatonicien Plotin y naîtra.

Quant à la religion, Alexandre le Grand ainsi que son général et successeur Ptolémée Ier Sôter (304-284 avant J.-C.) ne s’intéressaient pas aux formes rituelles en tant que telles mais plutôt à insuffler de nouvelles conceptions plus conformes avec l’image universaliste qu’ils avaient de l’homme. Il ne s’agit donc pas de syncrétisme religieux où l’on mélangerait les cultes grecs, égyptiens et autres. En fait, Alexandre voulait simplement éviter d’entrer dans un débat stérile sur les rites.

Inspiré par L’Odyssée d’Homère, Alexandre considérait Zeus comme « le père des hommes et des dieux ». Il est le père commun de tous les hommes et encourage ainsi une fraternité humaine qui puisse vivre « dans la concorde » et participer activement à l’administration de l’empire.

Bibliographie :

- Jean-Christophe Bailly, L’apostrophe muette, essai sur les portraits du Fayoum, Hazan,1997.

- Catherine Bridonneau, « Le Livre des Morts et les coutumes funéraires », in Le monde de la Bible, n°78, sept.-oct. 1992.

- Euphrosyne Doxiadis, Portraits du Fayoum, Gallimard 1995.

- Pline l’ancien, Histoire Naturelle, XXXV, La Peinture, Les Belles Lettres, 1997.

- Nicolas de Cues, Le Tableau ou la vision de Dieu, Editions du Cerf, 1986.

- André Bonnard, Civilisation Grecque, d’Euripide à Alexandre, Editions Complexe, 1991.

- Jean Vercoutter, « L’Egypte antique », in Encyclopedia Universalis.