Étiquette : Wendat

With Kondiaronk and Leibniz, re-inventing a society without oligarchy

By Karel Vereycken, May 2023.

Helga Zepp-LaRouche, the founder of the Schiller Institute, in her keynote address to the Schiller Institute’s Nov. 22, 2022 videoconference, “For World Peace—Stop the Danger of Nuclear War: Third Seminar of Political and Social Leaders of the World,” called on world leaders to eradicate the evil principle of oligarchy.

Oligarchy is defined as a power structure in which power rests with a small number of people having certain characteristics (nobility, fame, wealth, education, or corporate, religious, political, or military control) and who impose their own power over that of their people.

To be precise, Zepp-LaRouche said :

“For 600 years, there has been a continuous battle between two forms of government, between the sovereign nation state and the oligarchical form of society, vacillating back and forth with sometimes a greater emphasis in this or that direction.

All empires based on the oligarchical model have been oriented towards protecting the privileges of the ruling elite, while trying to keep the masses of the population as backward as possible,

because as sheep they are easier to control (…)”

Now, unfortunately, most of the citizens of the transatlantic world and elsewhere will tell you that abolishing the oligarchical principle is “a good idea”, a “beautiful dream”, but that reality tells us “it can’t happen” for the very simple reason that “it never happened before”.

Societies, by definition, they argue, are in-egalitarian. Kings and Presidents of Republics, they argue, eventually might have “pretended” they ruled over the masses for their “common good”, but in reality, our fellow-citizens think, it was always the rule of a handful favoring their own interest over the majority.

The BRICS

Interesting for all of us, is that some leading thinkers involved in the BRICS movement, are trying to imagine new ways of collective rule excluding oligarchical principles.

For example, going in that direction, economist Pedro Paez, former advisor to Ecuador’s Rafael Correa, in his intervention at the April 15-16 Schiller Institute’s video conference, defended

“a new concept of currency based on monetary arrangements of clearing houses for regional payments, that can be joined into a world clearing house system, which could also prevent another type of unilateral, unipolar hegemony from arising, such as the one that was established with Bretton Woods, and that would instead open the doors to multipolar management”.

Also Belgian philosopher and theologian Marc Luyckx, a former member of the Jacques Delors famous taskforce « Cellule de Prospective » of the European Commission, in a video interview on the de-dollarization of the world economy, underlined that the BRICS countries are creating a world order whose nature makes it so that not a single member of their own group can become the dominant power.

The Dawn of Everything

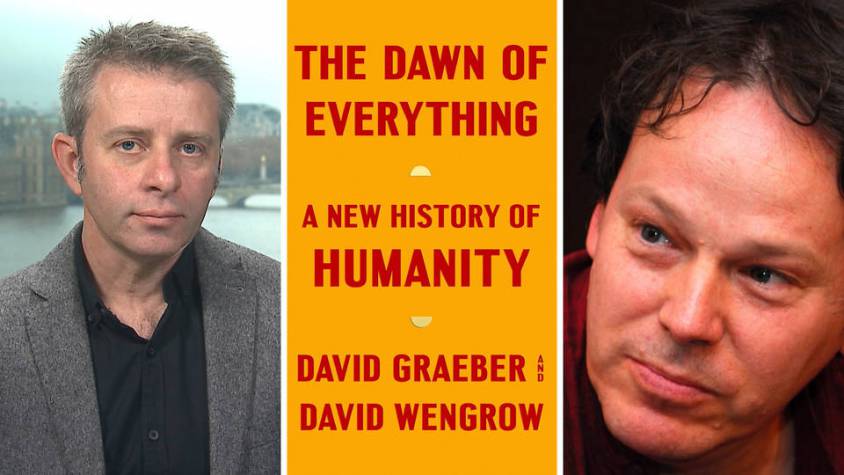

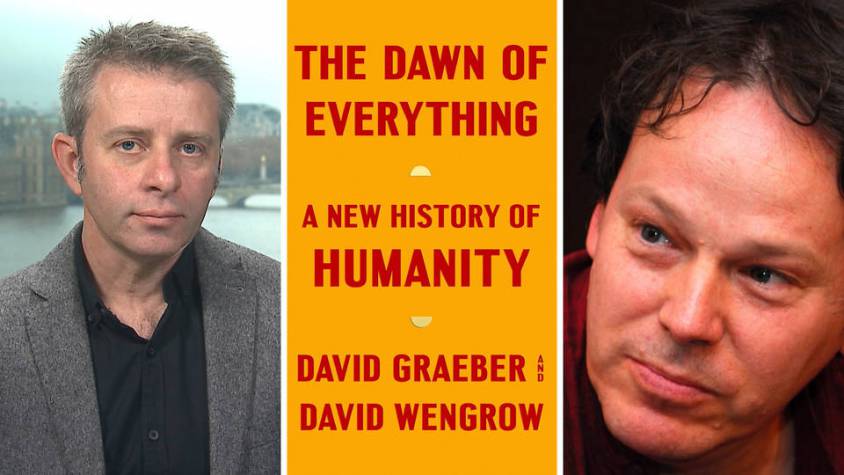

The good news is that a mind-provoking, 700-page book, titled “The Dawn of Everything: A New History of Humanity”, written and published in 2021 by the American anthropologist David Graeber and the British archaeologist David Wengrow, destroys the conventional notions of ancient human cultures making linear progress toward the neo-liberal economic model and therefore, by implication, high levels of inequality.

Even better, based on hard facts, the book largely debunks the “narrative” that oligarchical rule is somehow “natural”. Of course, the oligarchical principle ruled often and often for a long time. But, surprisingly, the book offers overwhelming indications and “hard facts” proving that in ancient times, some societies, though not all, which eventually prospered over centuries, through political choices, consciously adopted modes of governance preventing minority groups from permanently keeping a hegemonic grip over societies.

Zepp-LaRouche’s 10th point

The subject matter of this issue is intimately linked to the 10th point raised by Helga Zepp-LaRouche, which, in order to demonstrate that all sources of evil can be eradicated by education and political decision, that man’s natural inclination, is intrinsically to do the good. The very existence of historical precedents of societies surviving without oligarchy over hundreds of years, is of course, the “practical” proof of man’s axiomatic inclination to do the good.

Unsurprisingly, some argue that the issue of “good” and “evil” is nothing but a “theological debate”, since the concepts of “good” and “evil” are concepts made up by humans in order to compare themselves with one another. They argue it would never occur to anyone to argue about whether a fish, or a tree, were good or evil, since they lack any form of self-conscience enabling them to measure if their deeds and actions fulfill their own inclination or that of their creator.

Now, part of the “Biblical answer” to this question, if man is bad or evil, claims that people “once lived in a state of innocence”, yet were tainted by original sin. We desired to be godlike and have been punished for it; now we live in a fallen state while hoping for future redemption.

Overturning the evil Rousseau and Hobbes

Graeber and Wengrow, establishing the core argument of their entire book, demonstrate in a very provocative way how we got brainwashed by the pessimistic and destructive oligarchical ideology, especially that promoted by both Rousseau and Hobbes, for whom inequality is the natural state of man, a humanity which might have eventually been good as “a noble savage”, before becoming “civilized” and a society only surviving thanks to a “social contract” (voluntary bottom-up submission) or a “Leviathan” (top down dictatorship) :

“Today, the popular version of this [biblical] story [of man thrown out of the Garden of Eden] is typically some updated variation on Jean-Jacques Rousseau’s Discourse on the Origin and the Foundation of Inequality Among Mankind, which he wrote in 1754. Once upon a time, the story goes, we were hunter-gatherers, living in a prolonged state of childlike innocence, in tiny bands. These bands were egalitarian; they could be for the very reason that they were so small. It was only after the “Agricultural Revolution,” and then still more the rise of cities, that this happy condition came to an end, ushering in ‘civilization’ and ‘the state’—which also meant the appearance of written literature, science and philosophy, but at the same time, almost everything bad in human life: patriarchy, standing armies, mass executions and annoying bureaucrats demanding that we spend much of our lives filling in forms.

“Of course, this is a very crude simplification, but it really does seem to be the foundational story that rises to the surface whenever anyone, from industrial psychologists to revolutionary theorists, says something like ‘but of course human beings spent most of their evolutionary history living in groups of ten or twenty people,’ or ‘agriculture was perhaps humanity’s worst mistake.’ And as we’ll see, many popular writers make the argument quite explicitly. The problem is that anyone seeking an alternative to this rather depressing view of history will quickly find that the only one on offer is actually even worse: if not Rousseau, then Thomas Hobbes.

“Hobbes’s Leviathan, published in 1651, is in many ways the founding text of modern political theory. It held that, humans being the selfish creatures they are, life in an original State of Nature was in no sense innocent; it must instead have been ‘solitary, poor, nasty, brutish, and short’—basically, a state of war, with everybody fighting against everybody else. Insofar as there has been any progress from this benighted state of affairs, a Hobbesian would argue, it has been largely due to exactly those repressive mechanisms that Rousseau was complaining about: governments, courts, bureaucracies, police. This view of things has been around for a very long time as well. There’s a reason why, in English, the words ‘politics’ ‘polite’ and ‘police’ all sound the same—they’re all derived from the Greek word polis, or city, the Latin equivalent of which is civitas, which also gives us ‘civility,’ ‘civic’ and a certain modern understanding of ‘civilization.

“Human society, in this view, is founded on the collective repression of our baser instincts, which becomes all the more necessary when humans are living in large numbers in the same place. The modern-day Hobbesian, then, would argue that, yes, we did live most of our evolutionary history in tiny bands, who could get along mainly because they shared a common interest in the survival of their offspring (‘parental investment,’ as evolutionary biologists call it). But even these were in no sense founded on equality. There was always, in this version, some ‘alpha-male’ leader. Hierarchy and domination, and cynical self-interest, have always been the basis of human society. It’s just that, collectively, we have learned it’s to our advantage to prioritize our long-term interests over our short-term instincts; or, better, to create laws that force us to confine our worst impulses to socially useful areas like the economy, while forbidding them everywhere else

“As the reader can probably detect from our tone, we don’t much like the choice between these two alternatives. Our objections can be classified into three broad categories. As accounts of the general course of human history, they:

1) simply aren’t true;

2) have dire political implications and

3) make the past needlessly dull.”

As a consequence of the victory of imperial models of political power, the only accepted “narrative” of man’s “evolution”, automatically validating an oligarchical grip over society, is that which allows “confirming” the pre-agreed-upon dogma erected as immortal “truth”. And any historical findings or artifacts contradicting or invalidating the Rousseau-Hobbes narrative will be, at best, declared anomalies.

Open our eyes

Graeber and Wengrow’s book is an attempt

“to tell another, more hopeful and more interesting story; one which, at the same time, takes better account of what the last few decades of research have taught us. Partly, this is a matter of bringing together evidence that has accumulated in archaeology, anthropology and kindred disciplines; evidence that points towards a completely new account of how human societies developed over roughly the last 30,000 years. Almost all of this research goes against the familiar narrative, but too often the most remarkable discoveries remain confined to the work of specialists, or have to be teased out by reading between the lines of scientific publications.”

To give just a sense of how different the emerging picture is:

“[I]t is clear now that human societies before the advent of farming were not confined to small, egalitarian bands. On the contrary, the world of hunter-gatherers as it existed before the coming of agriculture was one of bold social experiments, resembling a carnival parade of political forms, far more than it does the drab abstractions of evolutionary theory. Agriculture, in turn, did not mean the inception of private property, nor did it mark an irreversible step towards inequality. In fact, many of the first farming communities were relatively free of ranks and hierarchies. And far from setting class differences in stone, a surprising number of the world’s earliest cities were organized on robustly egalitarian lines, with no need for authoritarian rulers,

ambitious warrior-politicians, or even bossy administrators.”

Kondiaronk, Leibniz and the Enlightenment

In fact, Rousseau’s story, argue the authors, was in part a response to critiques of European civilization, which began in the early decades of the 18th century. “The origins of that critique, however, lie not with the philosophers of the Enlightenment (much though they initially admired and imitated it), but with indigenous commentators and observers of European society, such as the Native American (Huron-Wendat) statesman Kondiaronk,” and many others.

And when prominent thinkers, such as Leibniz, “urged his patriots to adopt Chinese models of statecraft, there is a tendency for contemporary historians to insist they weren’t really serious”.

However, many influential Enlightenment thinkers did in fact claim that some of their ideas on the subject of inequality were directly taken from Chinese or Native American sources!

Just as Leibniz became familiar with Chinese civilization through his contact with the Jesuit missions, the ideas from Native Americans reached Europe by way of books such as the widely read seventy-one-volume report The Jesuit Relations, published between 1633 and 1673.

While today, we would think personal freedom is a good thing, this was not the case for the Jesuits complaining about the Native Americans. The Jesuits were opposed to freedom in principle:

“This, without doubt, is a disposition quite contrary to the spirit of the Faith, which requires us to submit not only our wills, but our minds, our judgments, and all the sentiments of man

to a power unknown to the laws and sentiments of corrupt nature.”

Jesuit father Jérôme Lallemant, whose correspondence provided an initial model for The Jesuit Relations, noted of the Wendat Indians in 1644: “I do not believe that there is a people on earth freer than they, and less able to allow to the subjection of their wills to any power whatever”.

Even more worrisome, their high level of intelligence. Father Paul Le Jeune, Superior of the Jesuits in Canada in the 1630:

“There are almost none of them incapable of conversing or reasoning very well, and in good terms, on matters within their knowledge. The councils, held almost every day in the Villages, and on almost all matters, improve their capacity for talking”.

Or in Lallemant’s words:

“I can say in truth that, as regards intelligence, they are in no ways inferior to Europeans and to those who dwell in France. I would never have believed that, without instruction, nature could have supplied a most ready and vigorous eloquence, which I have admired in many Hurons (American Natives); or more clear-nearsightedness in public affairs, or a more discreet management in things to which they are accustomed”.

(The Jesuit Relations, vol. XXVIII, p. 62.)

Some Jesuits went much further, noting – not without a trace of frustration – that New World “savages” seemed rather cleverer overall than the people they were used to dealing with at home.

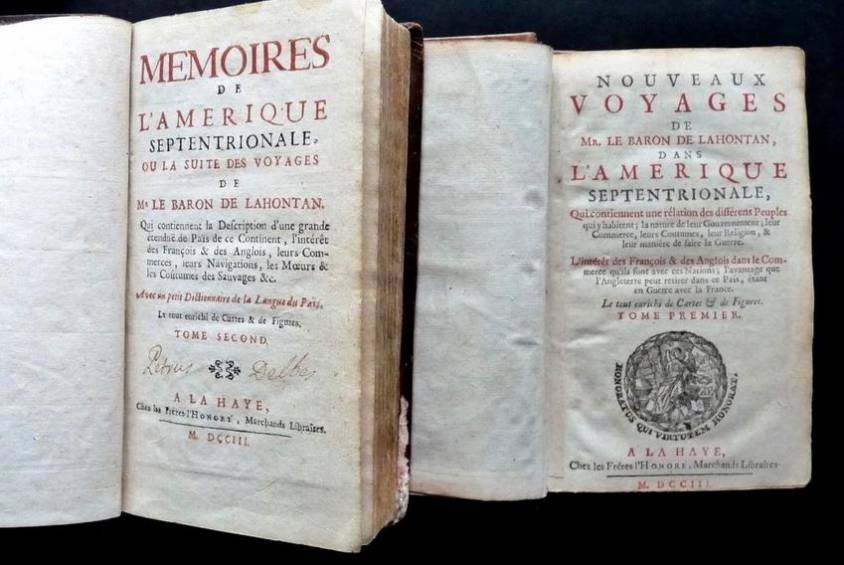

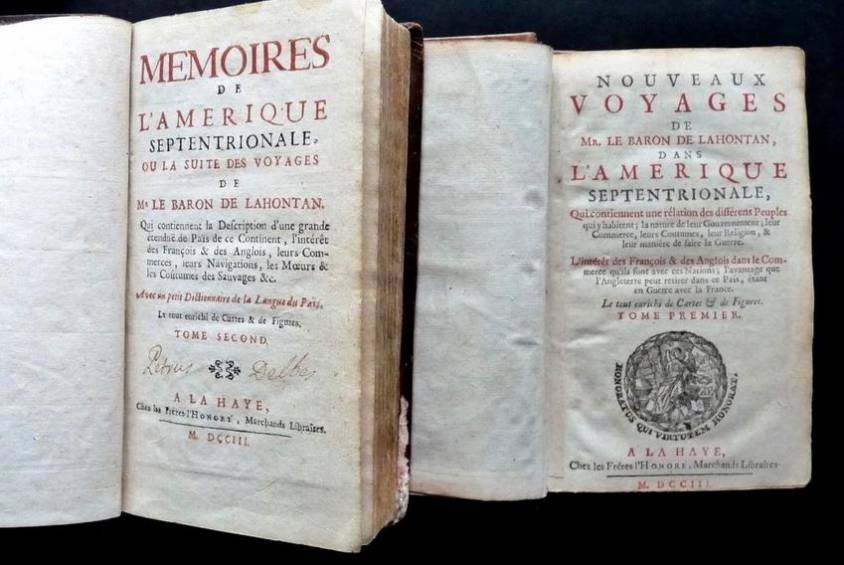

The ideas of Native Indian statesman Kondiaronk (c. 1649–1701), known as “The Rat” and the Chief of the Native American Wendat people at Michilimackinac in New France, reached Leibniz via an impoverished French aristocrat named Louis-Armand de Lom d’Arce, Baron de la Hontan, better known as Lahontan.

In 1683, Lahontan, age 17, joined the French army and was posted in Canada. In his various missions, he became fluent in both Algonkian and Wendat and good friends with a number of indigenous political figures, including the brilliant Wendat statesman Kondiaronk. The latter impressed many French observers with his eloquence and brilliance and frequently met with the royal governor, Count Louis de Buade de Frontenac. Kondiaronk himself, as Speaker of the Council (their governing body) of the Wendat Confederation, is thought to have been sent as an ambassador to the Court of the French King, Louis XIV, in 1691.

The Great Peace of Montreal

Even after being betrayed by the French, and obliged to conduct his own wars to secure his fellow men, Kondiaronk, played a key role in what is remembered as the “Great Peace of Montreal” of August 1, 1701, which ended the bloody Beaver Wars, in reality proxy wars between the British and the French, each of them using the native Indians as “cannon fodder” for their own geopolitical schemes

France was increasingly cornered by the British. Therefore, at the request of the French, in the summer of 1701, more than 1,300 Indians, from forty different nations, gathered near Montreal, dispite the fact that the city was ravaged by influenza. They came from the Mississippi Valley, the Great Lakes, and Acadia. Many were lifelong enemies, but all had responded to an invitation from the French governor. Their future and the fate of the colony were at stake. Their goal was to negotiate a comprehensive peace, among themselves and with the French. The negotiations dragged on for days, and peace was far from being guaranteed. The chiefs were wary. The main stumbling block to peace was the return of prisoners who had been captured during previous campaigns and enslaved or adopted.

Without Kondiaronk’s support, peace was unattainable. On August 1, seriously ill, he spoke for two hours in favor of a peace treaty that would be guaranteed by the French. Many were moved by his speech. The following night, Kondiaronk died, struck down by influenza at the age of 52.

But the next day, the peace treaty was signed. From now on there would be no more wars between the French and the Indians. Thirty-eight nations signed the treaty, including the Iroquois. The Iroquois promised to remain neutral in any future conflict between the French and the Iroquois’ former allies, the English colonists of New England.

Kondiaronk was praised by the French and presented as a “model” of peace-loving natives. The Jesuits immediately put out the lie that, just before dying, he had “converted” to the Catholic faith in the hope other natives would follow his model.

Lahontan from Amsterdam to Hanover

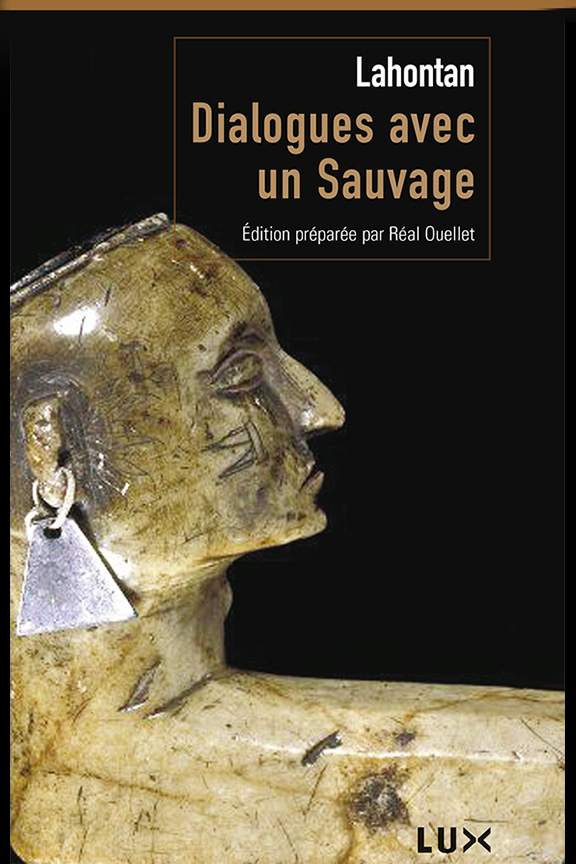

Now, following various events, Lahontan ended up in Amsterdam. In order to make a living he wrote a series of books about his adventures in Canada, the third one entitled Curious Dialogues with a Savage of Good Sense Who Has Travelled (1703), comprising four dialogues with a fictional figure, “Adario” (in reality Kondiaronk), which were rapidly translated into German, Dutch, English, and Italian. Lahontan, himself, gaining some sort of celebrity, settled in Hannover, where he befriended the great philosopher and scientist Wilhelm Gottfried Leibniz.

On the lookout for everything that was being discussed in Europe, the philosopher, then 64 years old, seems to have been put on the track of Lahontan by Dutch and German journalists, but also by the text of an obscure theologian from Helmstedt, Conrad Schramm, whose introductory lecture, the « The Stammering Philosophy of the Canadians », had been published in Latin in 1707. Referring first to Plato and Aristotle (which he abandoned almost immediately), Schramm used the Dialogues and the Memoirs of Lahontan to show how the « Canadian barbarians knock on the door of philosophy but do not enter because they lack the means or are locked into their customs”.

Far less narrow-minded, Leibniz saw in Lahontan a confirmation of his own political optimism, which allowed him to affirm that the birth of society does not come from the need to get out of a terrible state of war, as Thomas Hobbes believed, but from a natural aspiration to concord.

But what captured his main interest, was not so much whether the “American savages” were capable, or not, of philosophizing, but whether they really lived in concord without government.

To his correspondent Wilhelm Bierling, who asked him how the Indians of Canada could live “in peace although they have neither laws nor public magistracies [tribunals]”, Leibniz replied:

“It is quite true […] that the Americans of these regions live together without any government but in peace; they know neither fights, nor hatreds, nor battles, or very few, except against men of different nations and languages.

I would almost say that this is a political miracle,

unknown to Aristotle and ignored by Hobbes.”

Leibniz, who claimed to know Lahontan well, underlined that Adario, “who came in France a few years ago and who, even if he belongs to the Huron nation, judged its institutions superior to ours.”

This conviction of Leibniz will be expressed again in his Judgment on the works of M. le Comte Shaftesbury, published in London in 1711 under the title of Charactersticks:

« The Iroquois and the Hurons, savages neighboring New France and New England, have overturned the too universal political maxims of Aristotle and Hobbes. They have shown, by their super-prominent conduct, that entire peoples can be without magistrates and without quarrels, and that consequently men are neither sufficiently motivated by their good nature, nor sufficiently forced by their wickedness to provide themselves with a government and to renounce their liberty. But these savages shows that it is not so much the necessity, as the inclination to go to the best and to approach felicity, by mutual assistance, which makes the foundation of societies and states; and it must be admitted that security is the most essential point”.

While these dialogues are often downplayed as fictional and therefore merely invented for the sake of literature, Leibniz, in a letter to Bierling dated November 10, 1719, responded: « The Lahontan’s Dialogues, although not entirely true, are not completely invented either.”

As a matter of fact, Lahontan himself, in the preface to the dialogues, wrote:

“When I was in the village of this [Native] American, I took on the agreeable task of carefully noting all his arguments. No sooner had I returned from my trip to the Canadian lakes than I showed my manuscript to Count Frontenac, who was so pleased to read it that he made the effort to help me put these Dialogues into their present state.”

People today tend to forget that tape-recorders weren’t around in those days.

For Leibniz, of course, political institutions were born of a natural aspiration to happiness and harmony. In this perspective, Lahontan’s work does not contribute to the construction of a new knowledge; it only confirms a thesis Leibniz had already constituted.

A critical view on the Europeans and the French in particular

Hence, Lahontan, in his memoirs, says that Native Americans, such as Kondiaronk, who had been in France,

“were continually teasing us with the faults and disorders they observed in our towns, as being occasioned by money. There’s no point in trying to remonstrate with them about how useful the distinction of property is for the support of society: they make a joke of everything you say on that account. In short, they neither quarrel nor fight, nor slander one another; they scoff at arts and sciences, and laugh at the difference of ranks which is observed with us. They brand us for slaves, and call us miserable souls, whose life is not worth having, alleging that we degrade ourselves in subjecting ourselves to one man [the king] who possesses all power, and is bound by no law but his own will.”

Lahontan continues:

“They think it unaccountable that one man should have more than another,

and that the rich should have more respect than the poor.

In short, they say, the name of savages, which we bestow upon them, would fit ourselves better,

since there is nothing in our actions that bears an appearance of wisdom.”

In his dialogue with Kondiaronk, Lahontan tells him that if the wicked remained unpunished, we would become the most miserable people of the earth. Kondiaronk responds:

“For my part, I find it hard to see how you could be much more miserable than you already are. What kind of human, what species or creature, most Europeans be, that they have to be forced to do the good, and only refrain from evil because of fear of punishment?… You have observed we lack judges. What is the reason for that? Well, we never bring lawsuits against one another. And why do we never bring lawsuits? Well because we made a decision neither to accept or make use of money. And why do we refuse to allow money in our communities? The reason is this: we are determined not to have laws – because, since the world was a world, our ancestors have been able to live contentedly without them.”

Brother Gabriel Sagard, a French Recollect Friar, reported that the Wendat people were particularly offended by the French lack of generosity to one another:

“They reciprocate hospitality and give such assistance to one another that the necessities of all are provided for without there being any indigent beggar in their towns and villages;

and they considered it a very bad thing when they heard it said

that there were in France a great many of these needy beggars,

and thought that this was for lack of charity in us, and blamed us for it severely”.

Money, thinks Kondiaronk, creates an environment that encourages people to behave badly:

“I have spent six years reflecting on the state of European society and I still can’t think of a single way they act that’s not inhuman, and I genuinely think this can only be the case, as long as you stick to your distinctions of ‘mine’ and ‘thine’. I affirm that what you call money is the devil of devils; the tyrant of the French, the source of all evils; the bane of souls and the slaughterhouse of the living. To imagine one can live in the country of money and preserve one’s soul is like imagining one could preserve one’s life at the bottom of a lake. Money is the father of luxury, lasciviousness, intrigues, trickery, lies, betrayal, insincerity, – all of the world’s worst behaviors. Fathers sell their children, husbands their wives, wives betray their husbands, brothers kill each other, friends are false, and all because of money. In the light of all this, tell me that we Wendat are not right in refusing to touch, or so much as to look at money?”

In the third footnote of his speech on the origins on inequality, Jean-Jacques Rousseau, who invented the idea of the “noble savage” presumably existing before man engaged in agriculture, himself refers to

“those happy nations, who do not know even the names of the vices

which we have such trouble controlling,

of those American savages whose simple and natural ways of keeping public order

Montaigne does not hesitate to prefer to Plato’s laws…”

Europeans refusing to return

Another observation is that of Swedish botanist Peher Kalm, who, in 1749, was astonished by the fact that a large number of Europeans, exposed to Aboriginal life, did not want to return:

“It is also remarkable that the greater part of the European prisoners who, on the occasion of the war, were taken in this way and mixed with the Indians, especially if they were taken at a young age, never wanted to return to their country of origin afterwards, even though their father and mother or close relatives came to see them to try to persuade them to do so, and they themselves had every freedom to do so. But they found the Indians’ independent way of life preferable to that of the Europeans; they adopted native clothing and conformed in every way to the Indians, to the point where it is difficult to distinguish them from the Indians, except that their skin and complexion are slightly whiter. We also know of several examples of Frenchmen who have voluntarily married native women and adopted their way of life; on the other hand, we have no example of an Indian marrying a European woman and adopting her way of life; if he happens to be taken prisoner by the Europeans during a war, he always looks for an opportunity, on the contrary, to return home, even if he has been detained for several years and has enjoyed all the freedoms that a European can enjoy.”

Before Lahontan:

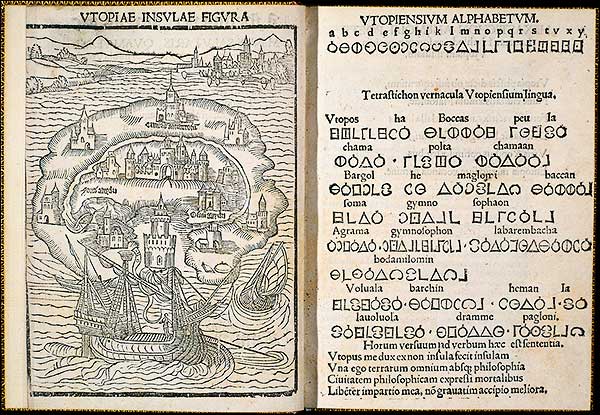

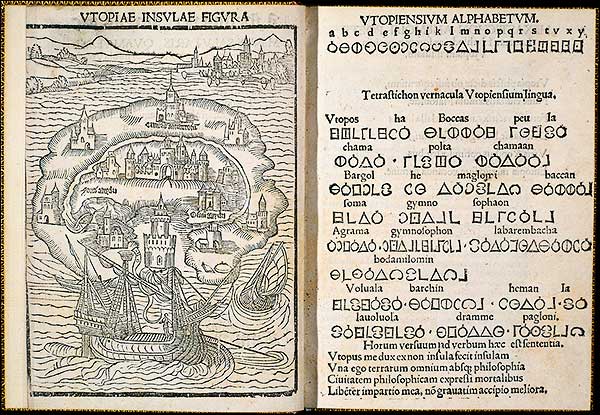

Thomas More’s Utopians

In 1492, as the joke goes, “America discovered Columbus, a Genoese captain lost at sea”. The mission he had been entrusted with was motivated by a variety of intentions, not least the idea of reaching, by traveling west, China, a continent thought to be populated by vast populations unaware of Christ’s inspiring and optimistic message, and therefore in urgent need of evangelization.

Unfortunately, two years later, a less theological interest arose when, on June 7, 1494, the Portuguese and Spanish signed the Treaty of Tordesillas at the Vatican, under the supervision of Pope Alexander IV (Borgia), dividing the entire world between two dominant world powers:

- the Spanish Empire under top-down control of the continental Habsburg/Venice alliance;

- the Portuguese Empire under that of the banking cartel of Genoese maritime slave traders.

This didn’t stop the best European humanists, two centuries before Lahontan, from raising their voices and showing that some of the so-called “savages” of the United States had virtues and qualities absolutely worthy of consideration and possibly lacking here in Europe.

Such was the case with Erasmus of Rotterdam and his close friend and collaborator Thomas More, who shared what are thought to be their views on America in a little book entitled “U-topia” (meaning ‘any’ place), jointly written and published in 1516 in Leuven, Belgium.

By instinct, the reports they received of America and the cultural characteristics of its natives, led them to believe that they were dealing with some lost colony of Greeks or even the famous lost continent of Atlantis described by Plato in both his Timaeus and Critias.

In More’s Utopia, the Portuguese captain Hythlodeus describes a highly organized civilization: it has flat-hulled ships and “sails made of sewn papyrus”, made up of people who “like to be informed about what’s going on in the world” and whom he “believes to be Greek by origin”.

At one point he says:

“Ah, if I were to propose what Plato imagined in his Republic, or what the Utopians put into practice in theirs, these principles, although far superior to ours – and they certainly are –

might come as a surprise, since with us, everyone owns his property,

whereas there, everything is held in common.”

(no private property).

As far as religion is concerned, the Utopians (like the Native Americans)

“have different religions but, just as many roads lead to one and the same place, all their aspects, despite their multiplicity and variety, converge towards the worship of the divine essence. That’s why nothing can be seen or heard in their temples except what is consistent with all beliefs.

The particular rites of each sect are performed in each person’s home;

public ceremonies are performed in a common place;

Public ceremonies are performed in a form that in no way contradicts them.«

And to conclude :

“Some worship the Sun, others the Moon or some other planet (…) The majority, however, and by far the wisest, reject these beliefs, but recognize a unique god, unknown, eternal, in-commensurable, impenetrable, inaccessible to human reason, spread throughout our universe in the manner, not of a body, but of a power. They call him Father, and relate to him alone the origins, growth, progress, vicissitudes and decline of all things. They bestow divine honors on him alone (…) Moreover, despite the multiplicity of their beliefs, the other Utopians at least agree on the existence of a supreme being, creator and protector of the world.”

Exposing the trap of woke ideology

Does that mean that “all Europeans were evil” and that “all Native Americans were good”? Not at all! The authors don’t fall for such simplistic generalizations and “woke” ideology in general.

For example, even with major similarities, the cultural difference between the First Nation of the Canadian Northwest Coast and those of California, was as big as that between Athens and Sparta in Greek antiquity, the first a republic, the latter an oligarchy.

Different people and different societies, at different times, made experiments and different political choices about the axiomatics of their culture.

While in California, forms of egalitarian and anti-oligarchical self-government erupted, in some areas of the north, oligarchical rule prevailed:

“[F]rom the Klamath River northwards, there existed societies dominated by warrior aristocrats engaged in frequent inter-group raiding, an in which, traditionally, a significant portion of the population had consisted of chattel slaves. This apparently had been true as long as anyone living there could remember.”

Northwest societies took delight in displays of excess, notably during festivals known as “potlach” sometimes culminating in

“the sacrificial killing of slaves (…) In many ways, the behavior or Northwest Coast aristocrats resembles that of Mafia dons, with their strict codes of honor and patronage relations; or what sociologists speak of as ‘court societies’ – the sort of arrangement one might expect in, say, feudal Sicily, from which the Mafia derived many of its cultural codes.”

So, the first point made by the authors is that the infinite diversity of human societies has to be taken into account. Second, instead of merely observing the fact, the authors underline that these diversities very often didn’t result from “objective” conditions, but from political choices. That also carries the very optimistic message, that choices different from the current world system, can become reality if people rise to the challenge of changing them for the better.

Urbanization before agriculture

In the largest part of the book, the authors depict the life of hunter-gatherers living thousands of years before the agricultural revolution but able to create huge urban complexes and eventually ruling without a dominant oligarchy.

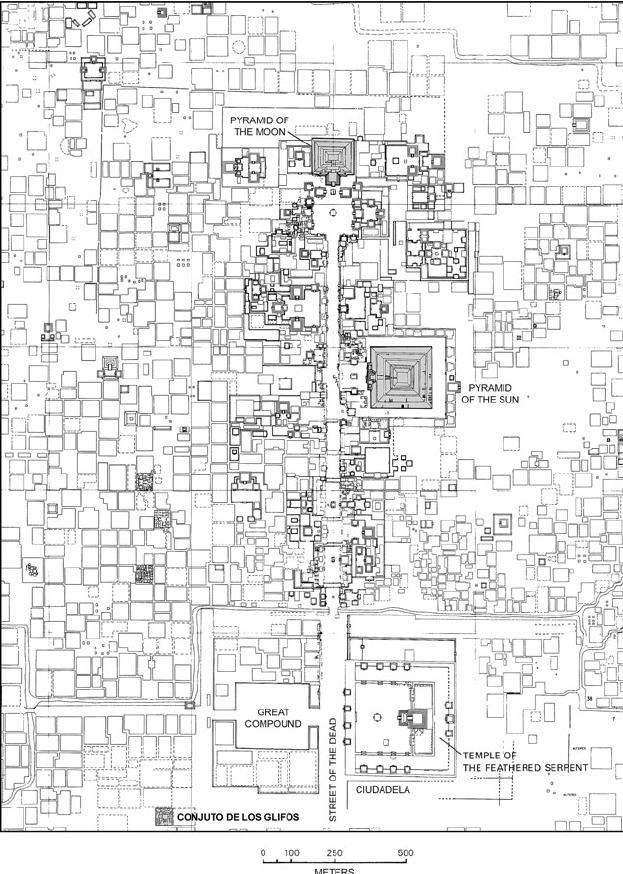

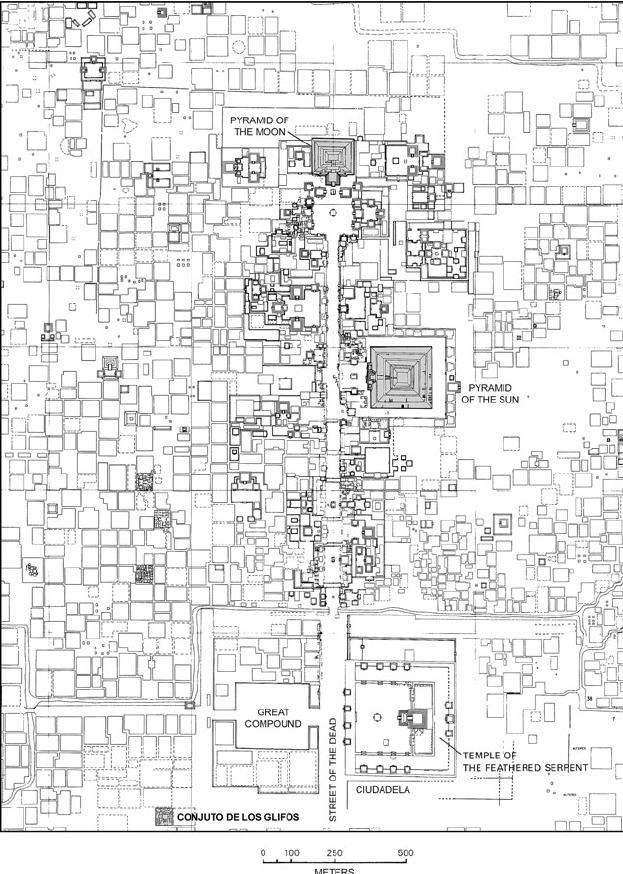

The book identifies examples in China, Peru, the Indus Valley (Mohenjo-Daru), Ukraine ((Taljanki, Maidenetske, Nebelivka), Mexico (Tlaxcala), the USA (Poverty Point), and Turkey (Catalhoyuk), where large-scale, city-level living was taking place (from about 10,000 BC to 6,000 BC).

But these didn’t involve a ruling caste or aristocratic class; they were explicitly egalitarian in their house building and market trading; made many innovations in plumbing and street design; and were part of continental networks which shared best practice. The agricultural revolution was not a “revolution”, the book argues, but rather a continual transformative process spread across thousands of years when hunter-gatherers were able to flexibly organize themselves into mega-sites (several thousand inhabitants), organized without centers or monumental buildings, but built with standardized houses, comfortable for daily life, all of this achieved without static hierarchies, kings, or overwhelming bureaucracy.

Another case in point is the example of Teotihuacan, which rivaled Rome in grandeur between about 100 BC and 600 AD, where, following a political revolution in 300 AD, an egalitarian culture embarked on a massive social housing program designed to give all residents decent quarters.

Conclusion

Living today, it is very difficult for most of us to imagine that a society, a culture, or a civilization, could survive over centuries without a centralized, forcibly hierarchical power structure.

While, as the authors indicate, archaeological evidence, if we are ready to look at it, tell us the contrary. But are we ready to challenge our own prejudices?

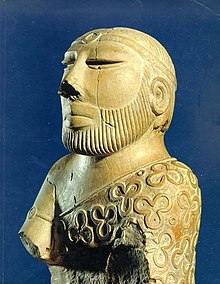

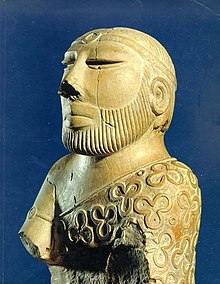

As an example of such self-inflicted blindness, worth mentioning is the case of the “King-Priest”, a small male carved figure showing a neatly bearded man, found during the excavation of the ruined Bronze Age city of Mohenjo-daro (Pakistan), dated to around 2000 BC and considered « the most famous stone sculpture » of the Indus Valley civilization. While in Mohenjo-Daro there exists neither a royal palace or tomb, nor a religious temple of any nature, British archaeologists immediately called it a “King-Priest”, because very simply “it can’t be otherwise”.

Reading Graeber and Wengrow’s book obliges us to adjust our views and become optimistic. They show that radically different human systems are not only possible but have been tried many times by our species. In a public talk in 2022, Wengrow presented what he sees as lessons for the political present from the past, where human beings were much more fluid, conscious and experimental with their social and economic structures :

“Now what do all these details amount to? What does it all mean? Well, at the very least, I’d suggest it’s really a bit far-fetched these days to cling to this notion that the invention of agriculture meant a departure from some egalitarian Eden. Or to cling to the idea that small-scale societies are especially likely to be egalitarian, while large-scale ones must necessarily have kings, presidents and top-down structures of management. And there are also some contemporary implications. Take, for example, the commonplace notion that participatory democracy is somehow natural in a small community—or perhaps an activist group—but couldn’t possibly have a scale-up for anything like a city, a nation or even a region. Well, actually, the evidence of human history, if we’re prepared to look at it, suggests the opposite. If cities and regional confederacies, held together mostly by consensus and cooperation, existed thousands of years ago, who’s to stop us creating them again today with technologies that allow us to overcome the friction of distance and numbers? Perhaps it’s not too late to begin learning from all this new evidence of the human past, even to begin imagining what other kinds of civilization we might create if we can just stop telling ourselves that this particular world is the only one possible.”

Avec Leibniz et Kondiaronk, ré-inventer un monde sans oligarchie

Introduction

Helga Zepp-LaRouche, la fondatrice de l’Institut Schiller, dans son discours d’ouverture de la vidéoconférence de l’Institut Schiller du 22 novembre 2022, « Pour la paix mondiale – arrêtons le danger de guerre nucléaire : troisième séminaire des dirigeants politiques et sociaux du monde », a appelé les dirigeants du monde à éradiquer le principe maléfique de l’oligarchie.

L’oligarchie est définie comme une structure de pouvoir dans laquelle le pouvoir repose sur un petit nombre de personnes présentant certaines caractéristiques (noblesse, renommée, richesse, éducation ou contrôle corporatif, religieux, politique ou militaire) et qui imposent leur propre pouvoir sur celui de leur peuple.

Helga Zepp-LaRouche a précisé :

« Depuis 600 ans, il y a eu une bataille continue entre deux formes de gouvernement, entre l’État-nation souverain et la forme oligarchique de la société, vacillant d’un côté et de l’autre avec parfois une plus grande emphase dans l’une ou l’autre de ces directions. Tous les empires reposant sur le modèle oligarchique ont été orientés vers la protection des privilèges de l’élite dirigeante, tout en essayant de maintenir les masses populaires aussi arriérées que possible, parce qu’en les transformant en moutons obéissants, elles sont plus faciles à contrôler (…)«

Or, malheureusement, la plupart des citoyens du monde transatlantique et d’ailleurs vous diront que l’abolition du principe oligarchique est « une bonne idée », un « beau rêve », mais que la réalité nous dit que « ça ne peut pas arriver » pour la simple et bonne raison que « ça n’est jamais arrivé avant ».

Les sociétés, par définition, affirment-ils, sont inégalitaires. Les rois et les présidents de républiques, affirment-ils, ont pu éventuellement « prétendre » qu’ils régnaient sur les masses pour leur « bien commun », mais en réalité, pensent nos concitoyens, il s’agissait toujours du règne d’une poignée privilégiant ses propres intérêts au détriment de la majorité.

Les BRICS

Il est intéressant pour nous tous de constater que certains penseurs de premier plan impliqués dans le mouvement des BRICS tentent d’imaginer de nouveaux modes de gouvernance collective excluant les principes oligarchiques.

Par exemple, dans cette direction, l’économiste Pedro Paez, ancien conseiller du président équatorien Rafael Correa, a défendu, dans son intervention à la vidéoconférence de l’Institut Schiller les 15 et 16 avril 2023,

« un nouveau concept de monnaie fondé sur des accords monétaires de chambres de compensation pour les paiements régionaux, qui peuvent être réunis dans un système de chambre de compensation mondiale, qui pourrait également empêcher un autre type d’hégémonie unilatérale et unipolaire de se produire, comme celle qui a été établie avec Bretton Woods, et qui ouvrirait au contraire les portes à une gestion multipolaire.«

Le philosophe et théologien belge Marc Luyckx, ancien membre de la fameuse « Cellule de Prospective » de la Commission européenne de Jacques Delors, a également souligné, dans une interview vidéo sur la dédollarisation de l’économie mondiale, que les pays BRICS sont en train de créer un ordre mondial dont la nature fait qu’aucun membre de leur propre groupe ne peut devenir la puissance dominante.

Une nouvelle histoire de l’humanité

La bonne nouvelle est qu’un livre décapant de 700 pages, intitulé « Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité » (Editions Les liens qui libèrent), écrit et publié en 2021 par l’anthropologue américain David Graeber* (à droite) et le professeur britannique d’archéologie comparée David Wengrow (à gauche) de l’University College de Londres (UCL), fracasse les notions conventionnelles selon lesquelles les anciennes cultures humaines ont progressé de façon linéaire vers le modèle économique néolibéral actuel et, par conséquent, vers des niveaux élevés d’inégalité.

Mieux encore, en se fondant sur des faits concrets, le livre réfute en grande partie le « récit » selon lequel le modèle oligarchique est en quelque sorte « naturel ». Bien sûr, le principe oligarchique a souvent régné, et souvent pendant longtemps. Mais, étonnamment, le livre présente des indications accablantes et des indices archéologiques fortes permettant de croire que dans les temps anciens, certaines sociétés, mais pas toutes, ont réussi à prospérer et perdurer au fil des siècles par le biais de choix politiques totalement différents..

Par conséquent, et c’est la bonne nouvelle, si nos lointains ancêtres ont consciemment su construire des modes de gouvernance rendant impossible que des groupes minoritaires conservent une emprise hégémonique permanente et des privilèges sur la société, cela peut le refaire aujourd’hui.

Le 10e point de Helga Zepp-LaRouche

Cette question est intimement lié au 10e point soulevé par Helga Zepp-LaRouche qui, pour démontrer que toutes les sources du mal peuvent être éradiquées par l’éducation et renversées par une décision politique, affirme que l’inclination naturelle de l’homme est intrinsèquement de faire le bien.

L’existence même de précédents historiques de sociétés ayant survécu sans oligarchie pendant des centaines d’années est bien sûr la preuve « pratique » de l’inclination axiomatique de l’homme à faire le bien.

Sans surprise, certains affirment que la question du « bien » et du « mal » n’est qu’un « débat théologique », puisque les concepts de « bien » et de « mal » n’existent que pour des humains cherchant à se comparer les uns aux autres. Selon eux, personne ne se demanderai si un poisson ou un arbre est bon ou mauvais, puisqu’ils n’ont aucune forme de conscience de soi leur permettant de mesurer leurs actes et leurs actions à la lumière de leur propre nature ou à celle de l’intention de leur créateur.

Or, une partie de la « réponse biblique » à cette allégorie, à savoir si l’homme est bon ou mauvais, part du postulat que les gens « vivaient autrefois dans un état d’innocence », mais qu’ils ont succombé au péché originel. Nous nous sommes pris pour Dieu et avons été punis pour cela ; maintenant nous vivons dans un état de déchéance, tout en espérant une rédemption future.

Rousseau et Hobbes, même combat ?

Graeber et Wengrow, en en faisant le socle de leur livre, démontrent de manière très provocante comment nous avons subi un lavage de cerveau par l’idéologie oligarchique pessimiste et destructrice, en particulier celle promue par Rousseau et Hobbes, pour qui l’inégalité est l’état naturel de l’homme, une humanité qui aurait pu éventuellement être bonne comme « un bon sauvage », avant de devenir, suite à l’apparition de l’agriculture et de l’industrie, « civilisée » et une société ne survivant que grâce à un « contrat social » (soumission volontaire du bas vers le haut) ou un Léviathan (dictature du haut vers le bas) : Écoutons les auteurs :

« Aujourd’hui, la version populaire de cette allégorie [biblique] [de l’homme chassé du jardin d’Eden] est généralement une version moderne du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, écrit par Jean-Jacques Rousseau en 1754.

« En voici la trame générale. Il fut un temps où les hommes, aussi innocents qu’au premier jour, vivaient de chasse et de cueillette au sein de tout petits groupes – des groupes qui pouvaient être égalitaires justement parce qu’ils étaient petits. Cet âge d’or pris fin avec l’apparition de l’agriculture, et surtout avec le développement des premières villes. Celles-ci marquèrent l’avènement de la ‘civilisation’ et de ‘l’Etat’, donnant naissance à l’écriture, à la science et à la philosophie, mais aussi à presque tous les mauvais côtés de l’existence humaine : le patriarcat, les armées permanentes, les exterminations de masse, sans oublier les vastes bureaucraties qui nous inondent de formulaires.

« Bien sûr, il s’agit d’une simplification très grossière, mais il semble que ce soit le récit de base qui refait surface chaque fois que quelqu’un, des psychologues du travail aux théoriciens révolutionnaires, dit quelque chose du genre ‘mais bien sûr, les êtres humains ont passé la majeure partie de leur évolution à vivre dans des groupes de dix ou vingt personnes’, ou ‘l’agriculture a peut-être été la pire erreur de l’humanité’. Et comme nous le verrons, de nombreux auteurs populaires avancent explicitement cet argument. Le problème, c’est que quiconque cherche une alternative à cette vision plutôt déprimante de l’histoire s’aperçoit rapidement que la seule proposée est encore pire : si ce n’est pas Rousseau, alors c’est Thomas Hobbes.

« Le Léviathan de Hobbes, publié en 1651, à bien des égards, fait figure de texte fondateur de la théorie politique moderne. Hobbes y soutient que, les hommes étant ce qu’ils sont —des créatures égoïstes—, l’état de nature originel n’était en aucun cas un état d’innocence. On y menait forcément une existence ’solitaire, pauvre, méchante, brutale et courte’ – fondamentalement, un état de guerre, une guerre de tous contre tous. Et s’il y a eu des progrès par rapport à cet état de fait, un hobbesien dirait qu’ils sont dus en grande partie aux mécanismes répressifs dont se plaignait précisément Rousseau : les gouvernements, les tribunaux, les bureaucraties, la police. Cette vision des choses existe également depuis très longtemps. Ce n’est pas pour rien qu’en anglais, les mots ’politics’, ’polite’ et ’police’ se prononcent tous de la même façon : ils dérivent tous du mot grec polis, ou ville, dont l’équivalent latin est civitas, qui nous donne aussi ’civility’, ’civic’ et une certaine conception moderne de la ‘civilisation’.

« En vertu de cette conception, la société humaine repose sur la répression collective de nos plus bas instincts, ce qui devient d’autant plus nécessaire lorsque les hommes vivent en grand nombre en un même lieu. Le hobbesien des temps modernes dirait donc que, oui, nous avons vécu la plus grande partie de notre évolution en petits groupes, qui pouvaient s’entendre principalement parce qu’ils partageaient un intérêt commun pour la survie de leur progéniture. Mais même ces groupes n’étaient en aucun cas fondés sur l’égalité. Il y avait toujours, dans cette version, un chef ‘mâle alpha’. Les sociétés humaines n’auraient donc jamais fonctionné selon d’autres principes que la hiérarchie, la domination et l’égoïsme cynique. C’est juste que, collectivement, nous avons appris qu’il était à notre avantage de donner la priorité à nos intérêts à long terme plutôt qu’à nos instincts à court terme ; ou, mieux encore, de créer des lois qui nous obligent à confiner nos pires impulsions dans des domaines socialement utiles comme l’économie, tout en les interdisant partout ailleurs.

« Comme le lecteur peut probablement le déceler à notre ton, nous n’aimons pas beaucoup le choix entre ces deux alternatives. Nos objections peuvent être classées en trois grandes catégories. En tant que récits du cours général de l’histoire de l’humanité, ils :

1. ne sont tout simplement pas vrais ;

2. ont des implications politiques désastreuses et

3. donnent du passé une image inutilement ennuyeuse.«

Conséquence de la victoire des modèles impériaux de pouvoir politique, le seul « récit » accepté de « l’évolution » de l’homme, validant automatiquement une emprise oligarchique sur la société, est celui qui permet de « confirmer » le dogme convenu à l’avance et érigé en « vérité » immortelle ou absolue. Et toute découverte historique ou artefact contredisant ou invalidant le récit de Rousseau-Hobbes seront, considérés, au mieux, comme des anomalies.

Ouvrir les yeux

Graeber et Wengraw affirment,

« vouloir raconter une autre histoire, plus prometteuse et plus intéressante ; une histoire qui, en même temps, tient mieux compte de ce que les dernières décennies de recherche nous ont appris. Il s’agit en partie de rassembler les preuves accumulées par l’archéologie, l’anthropologie et d’autres disciplines apparentées, preuves qui permettent de rendre compte d’une manière totalement nouvelle de la façon dont les sociétés humaines se sont développées au cours des 30 000 dernières années environ. La quasi-totalité de ces recherches vont à l’encontre des idées reçues, mais trop souvent les découvertes les plus remarquables restent confinées aux travaux des spécialistes ou doivent être découvertes en lisant entre les lignes des publications scientifiques.«

Et en effet, leur regard nouveau les conduit à constater :

« qu’il il est établi aujourd’hui que les sociétés humaines avant l’avènement de l’agriculture n’étaient pas confinées à des groupuscules égalitaires. Au contraire, le monde des chasseurs-cueilleurs tel qu’il existait avant l’avènement de l’agriculture était un monde d’expériences sociales audacieuses, ressemblant bien plus à un défilé carnavalesque de formes politiques qu’aux abstractions ternes de la théorie de l’évolution. L’agriculture, quant à elle, n’a pas signifié l’avènement de la propriété privée, pas plus qu’elle n’a marqué un pas irréversible vers l’inégalité. En fait, bon nombre des premières communautés agricoles étaient relativement exemptes de rangs et de hiérarchies. Et loin de graver dans le marbre les différences de classe, un nombre surprenant des premières villes du monde étaient organisées sur des bases solidement égalitaires, sans avoir besoin de dirigeants autoritaires, de guerriers-politiciens ambitieux, ni même d’administrateurs autoritaires.«

Kondiaronk,

Leibniz et les Lumières

En fait, la dissertation de Rousseau, selon les auteurs, était en partie une réponse aux critiques de la civilisation européenne, qui ont commencé dans les premières décennies du XVIIIe siècle.

« Les origines de cette critique, cependant, ne se trouvent pas chez les philosophes des Lumières (bien qu’ils les aient admirés et imités au début), mais chez les commentateurs et observateurs indigènes de la société européenne, tels que l’homme d’État amérindien (Huron-Wendat) Kondiaronk », et bien d’autres encore.

Et lorsque d’éminents penseurs, comme Leibniz,

« ont exhorté leurs patriotes à adopter les modèles chinois de gestion de l’État, les historiens contemporains ont tendance à insister sur le fait qu’ils n’étaient pas vraiment sérieux.«

Pourtant, de nombreux penseurs influents du siècle des Lumières ont effectivement affirmé que certaines de leurs idées sur le thème de l’inégalité étaient directement inspirées de sources chinoises ou amérindiennes !

Tout comme Leibniz s’est familiarisé avec la civilisation chinoise grâce à ses contacts avec les missions jésuites, les idées des Indiens ont atteint l’Europe par le biais d’ouvrages tels que le rapport en soixante-et-onze volumes, Les relations des jésuites de la Nouvelle France, publié entre 1633 et 1673 et qui fit couler beaucoup d’encre.

Alors qu’aujourd’hui, nous pensons que la liberté individuelle est une bonne chose, ce n’était pas le cas des Jésuites qui se plaignaient des Indiens. Les Jésuites étaient opposés à la liberté par principe :

« C’est là, sans aucun doute, une disposition tout à fait contraire à l’esprit de la foi, qui exige que nous soumettions non seulement nos volontés, mais nos esprits, nos jugements et tous les sentiments de l’homme à une puissance inconnue des lois et des sentiments d’une nature corrompue. »

Le père jésuite Jérôme Lallemant, dont la correspondance a servi de modèle initial aux Relations des Jésuites, notait à propos des Indiens Wendats en 1644 :

« Je ne crois pas qu’il y ait peuples sur la Terre plus libre que ceux-ci, et moins capables de voir leurs volontés assujetties à quelque puissance que ce soit.«

Plus inquiétant encore, leur haut niveau d’intelligence. Le Père Paul Le Jeune, supérieur des Jésuites au Canada dans les années 1630 :

« Il n’y en a quasi point qui ne soit capable d’entretien, et ne résonne fort bien, et en bons termes, sur les choses dont il a connaissance : ce qui les forme encore dans le discours, sont les conseils qui se tiennent quasi tous les jours dans les villages en toutes occurrences. »

Ou encore, selon Lallemant :

« Je puis dire en vérité que pour l’esprit, ils n’ont rien de moins que les Européens, et demeurant dedans la France, je n’eusse jamais cru, que sans instruction la nature eût pu fournir une éloquence plus prompte et plus vigoureuse que j’en ai admiré en plusieurs Hurons, ni de plus clairvoyant dans les affaires, et une conduite plus sage dans les choses qui sont de leur usage. (Relations des Jésuites, vol. XXVIII, p. 62.) »

Certains jésuites sont allés beaucoup plus loin, notant – non sans une certaine frustration – que les « sauvages » du Nouveau Monde semblaient globalement plus intelligents que les personnes avec lesquelles ils avaient l’habitude de traiter dans leur pays.

Les idées de l’homme d’État amérindien Kondiaronk (v. 1649-1701), connu sous le nom de « Le Rat » et chef du peuple amérindien Wendat (Huron) à Michilimackinac en Nouvelle-France, sont parvenues à Leibniz par l’intermédiaire d’un aristocrate français appauvri nommé Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de La Hontan, plus connu sous le nom de Lahontan (1666-1715).

En 1683, Lahontan, âgé de 17 ans, s’engage dans l’armée française et est affecté au Canada. Au cours de ses différentes missions, il parle couramment l’algonquin et le wendat et se lie d’amitié avec de nombreuses personnalités politiques autochtones, dont le brillant homme d’État wendat Kondiaronk, qui, en tant que porte-parole du Conseil (organe directeur) de la Confédération wendat, est envoyé comme ambassadeur à la cour de Louis XIV en 1691.

La Grande Paix de Montréal

Même après avoir été trahi par les Français et obligé de mener ses propres guerres pour assurer la sécurité de ses concitoyens, Kondiaronk a joué un rôle clé dans ce que l’on appelle la « Grande Paix de Montréal » du 1er août 1701, qui a mis fin aux sanglantes guerres des Castors.

C’était en réalité des guerres par procuration entre les Britanniques et les Français, chacun d’eux utilisant les Indiens comme « chair à canon » pour leurs propres projets géopolitiques.

La France est de plus en plus acculée par les Britanniques. Ainsi, à la demande des Français, au cours de l’été 1701, plus de 1 300 Indiens, issus de quarante nations différentes, se rassemblent près de Montréal, contestant le fait que la ville soit ravagée par la grippe. Ils viennent de la vallée du Mississippi, des Grands Lacs et de l’Acadie. Beaucoup sont des ennemis de toujours, mais tous ont répondu à l’invitation du gouverneur français. Leur avenir et le destin de la colonie sont en jeu. Leur objectif est de négocier une paix globale, entre eux et avec les Français. Les négociations durent des jours et la paix est loin d’être garantie. Les chefs sont méfiants. La principale pierre d’achoppement est le retour des prisonniers capturés lors des campagnes précédentes et réduits en esclavage ou adoptés. Indiens s’attristant du décès de Kondiaronk. Sans le soutien de ce dernier, la paix est impossible. Le 1er août, gravement malade, il parle pendant deux heures en faveur d’un traité de paix qui serait garanti par les Français. Son discours émeut beaucoup de monde. La nuit suivante, Kondiaronk meurt, terrassé par la grippe à l’âge de 52 ans.

Mais le lendemain, le traité de paix est signé. Désormais, il n’y aura plus de guerre entre les Français et les Indiens. Trente-huit nations signent le traité, dont les Iroquois. Les Iroquois s’engagent à rester neutres dans tout conflit futur entre les Français et leurs anciens alliés, les colons anglais de Nouvelle-Angleterre. Kondiaronk est loué par les Français et présenté comme un « modèle » d’indigène pacifique. Les Jésuites ont immédiatement répandu le mensonge selon lequel, juste avant de mourir, il se serait « converti » à la foi catholique dans l’espoir que d’autres indigènes suivent son exemple.

Lahontan, d’Amsterdam à Hanovre

Or, à la suite de divers événements, Lahontan se retrouve à Amsterdam. Pour gagner sa vie, il écrit une série de livres sur ses aventures au Canada (« Voyages du baron de La Hontan dans l’Amérique Septentrionale, qui contiennent une relation des différents peuples qui y habitent »), dont le troisième, intitulé « Dialogue curieux entre l’auteur et un sauvage de bon sens qui a voyagé », comprend quatre dialogues avec un personnage fictif, un dénommé Adario (en réalité Kondiaronk).

Les Dialogues sont rapidement traduits en allemand, en néerlandais, en anglais et en italien. Lahontan lui-même, acquière alors une certaine célébrité, s’installe à Hanovre où il se lie d’amitié avec le grand philosophe et scientifique Wilhelm Gottfried Leibniz. (1646-1716). A l’affût de tout ce qui se discutait en Europe, le philosophe, alors âgé de 64 ans, semble avoir été mis sur la piste de Lahontan par des journalistes hollandais et allemands, mais aussi par le texte d’un obscur théologien de Helmstedt, Jonas Conrad Schramm (1675-1739), dont la conférence introductive sur « la Philosophie balbutiante des Canadiens » avait été publiée en latin en 1707. Se référant d’abord à Platon et à Aristote (qu’il abandonne presque aussitôt), Schramm s’appuie sur les Dialogues et les Mémoires de Lahontan pour montrer comment les

« barbares canadiens frappent à la porte de la philosophie mais n’y entrent pas parce qu’ils n’ont pas les moyens suffisants ou qu’ils sont enfermés dans leurs coutumes ».

Beaucoup moins borné, Leibniz voit dans Lahontan une confirmation de son propre optimisme politique qui lui permet d’affirmer que la naissance de la société ne vient pas de la nécessité de sortir d’un terrible état de guerre, comme le pensait Thomas Hobbes, mais d’une aspiration naturelle à la concorde.

Mais ce qui l’intéresse avant tout, ce n’est pas tant de savoir si les « sauvages américains » sont capables ou non de philosopher, mais s’ils vivent réellement en concorde sans gouvernement.

A son correspondant Wilhelm Bierling, qui lui demande comment les Indiens du Canada peuvent vivre « en paix bien qu’ils n’aient ni lois ni magistratures publiques », Leibniz répond :

« Il est tout à fait véridique (…) que les Américains de ces régions vivent ensemble sans aucun gouvernement mais en paix ; ils ne connaissent ni luttes, ni haines, ni batailles, ou fort peu, excepté contre des hommes de nations et de langues différentes. Je dirais presque qu’il s’agit d’un miracle politique, inconnu d’Aristote et ignoré par Hobbes.«

Leibniz, qui affirme bien connaître Lahontan, souligne qu’Adario :

« venu en France il y a quelques années et qui, quoiqu’il appartienne à la nation huronne, a jugé ses institutions supérieures aux nôtres.«

Cette conviction de Leibniz s’exprimera encore dans son Jugement sur les œuvres de M. le Comte Shaftesbury, publiées à Londres en1711 sous le titre de Characteristicks :

« Les Iroquois et les Hurons, sauvages voisins de la Nouvelle France et de la Nouvelle Angleterre, ont renversé les maximes politiques trop universelles d’Aristote et de Hobbes. Ils ont montré par une conduite surprenante, que des peuples entiers peuvent être sans magistrats et sans querelles, et que par conséquent les hommes ne sont ni assez portés par leur bon naturel, ni assez forcés par leur méchanceté à se pourvoir d’un gouvernement et à renoncer à leur liberté. Mais la rudesse de ces sauvages fait voir, que ce n’est pas tant la nécessité, que l’inclination d’aller au meilleur et d’approcher de la félicité, par l’assistance mutuelle, qui fait le fondement des sociétés et des États ; et il faut avouer que la sûreté en est le point le plus essentiel. »

Alors que ces dialogues sont souvent qualifiés de purement fictifs, Leibniz, dans une lettre à Bierling datée du 10 novembre 1719, estime que :

« Les Dialogues de Lahontan, bien qu’ils ne soient pas entièrement vrais, ne sont pas non plus complètement inventés.«

Pour Leibniz, bien sûr, les institutions politiques sont nées d’une aspiration naturelle au bonheur et à l’harmonie. Dans cette perspective, le travail de Lahontan ne contribue pas à la construction d’un nouveau savoir, il ne fait que confirmer une thèse qu’il avait déjà constituée.

Regard sur les Européens

et les Français en particulier

Ainsi, Lahontan, dans ses mémoires, raconte que des Amérindiens, comme Kondiaronk, qui avaient séjourné en France,

« nous taquinaient continuellement avec les défauts et les désordres qu’ils observaient dans nos villes, comme étant causés par l’argent. On a beau à leur donner des raisons pour leur faire connaître que la propriété des biens est utile au maintien de la société : ils se moquent de tout ce qu’on peut dire sur cela. Au reste, ils ne se querellent ni ne se battent, ni se médisent jamais les uns des autres ; ils se moquent des arts et des sciences, et ils rient de la différence de rangs qu’on observe chez nous. Ils nous traitent d’esclaves et d’âmes misérables, dont la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, alléguant que nous nous dégradons en nous soumettant à un seul homme [le Roi] qui peut tout, et qui n’a d’autre loi que son bon vouloir.«

Lahontan poursuit :

« Ils trouvent étrange que les uns aient plus de biens que les autres, et que ceux qui en ont le plus sont estimés davantage que ceux qui en ont le moins. Enfin, ils disent que le titre de sauvages, dont nous les qualifions, nous conviendrait mieux que celui d’hommes, puisqu’il n’y a rien moins que de l’homme sage dans toutes nos actions.«

Dans son dialogue avec Kondiaronk, Lahontan lui dit que si les méchants restaient impunis, nous deviendrions le peuple le plus misérable de la terre. Kondiaronk répond :

« Vous l’êtes assez déjà, je ne conçois pas que vous puissiez l’être davantage. Ô quel genre d’hommes sont les Européens ! Ô quelle sorte de créatures ! Qui font le bien par la force, et n’évitent à faire le mal que par la crainte des châtiments ? (…) Tu vois que nous n’avons point de juges ; pourquoi ? Parce que nous n’avons point de querelles ni de procès. Mais pourquoi n’avons-nous pas de procès ? C’est parce que nous ne voulons point recevoir ni connaître l’argent. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas admettre cet argent ? C’est parce que nous ne voulons pas de lois, et que depuis que le monde est monde nos pères ont vécu sans cela.«

Frère Gabriel Sagard, un frère récollet français, a rapporté que les Wendats étaient particulièrement offensés par le manque de générosité des Français les uns envers les autres :

« Ils se rendent l’hospitalité réciproque, et assistent tellement l’un l’autre qu’ils pourvoient à la nécessité de chacun, sans qu’il ait aucun pauvre mendiant parmi leurs villes et villages.Et trouvent fort mauvais entendant dire qu’il y avait en France grand nombre de ces nécessiteux et mendiants, et pensaient que cela fut faute de charité qui fut en nous, et nous en blâmaient grandement.«

L’argent, pense Kondiaronk, crée un environnement qui encourage les gens à mal se comporter :

« Plus je réfléchis à la vie des Européens et moins je trouve de bonheur et de sagesse parmi eux. Il y a six ans que je ne fais que penser à leur état. Mais je ne trouve rien dans leurs actions qui ne soit au-dessous de l’homme, et je regarde comme impossible que cela puisse être autrement, à moins que vous ne vouliez vous réduire à vivre sans le Tien ni le Mien, comme nous faisons. Je dis donc que ce que vous appelez argent est le démon des démons, le tyran des Français ; la source des maux ; la perte des âmes et sépulcre des vivants. Vouloir vivre dans les pays de l’argent et conserver son âme, c’est vouloir se jeter au fond du lac pour conserver la vie ; or ni l’un ni l’autre ne se peuvent. Cet argent est le père de la luxure, de l’impudicité, de l’artifice, de l’intrigue, du mensonge, de la trahison, de la mauvaise foi et généralement de tous les maux qui sont au monde. Le père vend ses enfants, les maris leurs femmes, les femmes trahissent leurs maris, les frères se tuent, les amis se trahissent, et tout pour l’argent. Dis-moi, je te prie, si nous avons tort après cela de ne vouloir point ni manier ni même voir ce maudit argent.«

Dans la troisième note de bas de page de son discours Sur les origines et les fondement de l’inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau, qui a inventé l’idée du « noble sauvage » supposé exister avant que l’homme ne se lance dans l’agriculture, fait lui-même référence à

« ces nations heureuses qui ne connaissent pas même le nom des vices que nous avons tant de peine à réprimer, de ces sauvages d’Amérique dont Montaigne ne balance point à préférer la simple et naturelle police, nos seulement aux lois de Platon, mais même à tout ce que la philosophie pourra jamais imaginer de plus parfait pour le gouvernement des peuples.«

Ces Européens qui refusent de rentrer

Autre observation, celle du botaniste suédois Peher Kalm qui s’étonne, en 1749 du fait qu’un grand nombre d’Européens, exposés à la vie autochtone, ne veulent pas en revenir :

« Il est également remarquable que la plus grande partie des prisonniers européens qui, à l’occasion de la guerre, ont été pris ainsi et mêlés aux Sauvages, surtout s’ils ont été pris dans leur jeune âge, n’ont jamais voulu revenir par la suite dans leur pays d’origine, bien que leurs père et mère ou leurs proches parents soient venus les voir pour tenter de les en persuader et qu’eux-mêmes aient eu toute liberté de le faire. Mais ils ont trouvé le mode de vie indépendant propre aux Sauvages préférable à celui des Européens ; ils ont adopté les vêtements indigènes et se sont conformés en tout aux Sauvages, au point qu’il est difficile de les en distinguer, si ce n’est qu’ils ont la peau et le teint légèrement plus blancs. On connaît également plusieurs exemples de Français qui ont volontairement épousé des femmes indigènes et ont adopté leur mode de vie ; par contre on n’a pas d’exemple qu’un Sauvage se soit uni à une Européenne et ait pris sa façon de vivre ; s’il lui arrive d’être fait prisonnier par les Européens au cours d’une guerre, il cherche toujours une occasion, au contraire, de retourner chez lui, même s’il a été retenu plusieurs années et a bénéficié de toutes les libertés dont un Européen peut jouir.«

Avant Lahontan :

les Utopiens de Thomas More

En 1492, comme le dit la plaisanterie, « l’Amérique découvrit Colomb, un capitaine génois perdu en mer ».

La mission qui lui avait été confiée était motivée par diverses intentions, en particulier l’idée d’atteindre, en voyageant vers l’ouest, la Chine, un continent que l’on croyait peuplé de vastes populations ignorant le message inspirant et optimiste du Christ et ayant donc un besoin urgent d’évangélisation.

Malheureusement, deux ans plus tard, un intérêt moins théologique se manifesta lorsque, le 7 juin 1494, les Portugais et les Espagnols signèrent au Vatican, sous la direction du pape Alexandre IV (Borgia), le traité de Tordesillas, partageant le monde entier entre deux empires, l’espagnol sous le contrôle de l’alliance continentale Habsbourg/Venise, et le portugais sous celui du cartel bancaire d’esclavagistes maritimes génois.

Cela n’a pas empêché, deux siècles avant Lahontan, les meilleurs humanistes européens d’élever la voix et de montrer que certains des soi-disant « sauvages » des États-Unis avaient des vertus et qualités qui méritaient absolument d’être pris en considération et éventuellement manquant chez nous en Europe.

C’est le cas d’Érasme de Rotterdam et de son ami intime et collaborateur Thomas More, qui partagent ce que l’on pense être leurs opinions sur l’Amérique dans un petit livre intitulé « U-topia » (qui signifie ’quelque’ endroit), écrit en commun et publié en 1516 à Louvain.

Par instinct, les rapports qu’ils reçoivent de l’Amérique et les caractéristiques culturelles de ses indigènes, les incitent à croire qu’ils ont affaire à quelque colonie perdue de Grecs ou même au fameux continent perdu de l’Atlantide décrit par Platon à la fois dans son Timée et dans son Critias.

Dans l’Utopie de More, le capitaine portugais Hythlodée décrit une civilisation très organisée : elle possède des vaisseaux à carène plate et « des voiles faites de papyrus cousu », composée de gens qui « aiment à être renseignés sur ce qui se passe dans le monde » et qu’il « croit Grecque d’origine ».

A un moment il est dit :

« Ah ! Si je venais proposer ce que Platon a imaginé dans sa République ou ce que les Utopiens mettent en pratique dans la leur, ces principes, encore que bien supérieurs aux nôtres, et ils le sont à coup sûr, pourraient surprendre, puisque chez nous, chacun possède ses biens tandis que là, tout est mis en commun. » (pas de propriété privée)

En ce qui concerne la religion, les Utopiens (tout comme les indigènes indiens)

« ont des religions différentes mais, de même que plusieurs routes conduisent à un seul et même lieu, tous leurs aspects, en dépit de leur multiplicité et de leur variété, convergent tous vers le culte de l’essence divine. C’est pourquoi l’on ne voit, l’on entend rien dans leurs temples que ce qui s’accorde avec toutes les croyances. Les rites particuliers de chaque secte s’accomplissent dans la maison de chacun ; les cérémonies publiques s’accomplissent sous une forme qui ne les contredit en rien.«

Et même :

« Les uns adorent le soleil, d’autres la lune ou quelque planète (…) Le plus grand nombre toutefois et de beaucoup les plus sages, rejettent ces croyances, mais reconnaissent un dieu unique, inconnu, éternel, incommensurable, impénétrable, inaccessible à la raison humaine, répandu dans notre univers à la manière, non d’un corps, mais d’une puissance. Ils le nomment Père et rapportent à lui seul les origines, l’accroissement, les progrès, les vicissitudes, le déclin de toutes choses. Ils n’accordent d’honneurs divins qu’à lui seul. (…) Au reste, malgré la multiplicité de leurs croyances, les autres Utopiens tombent du moins d’accord sur l’existence d’un être suprême, créateur et protecteur du monde.«

Pas de complaisance

envers l’idéologie woke

Cela signifie-t-il que « tous les Européens étaient mauvais » et que « tous les Indiens étaient bons » ? Pas du tout ! Les auteurs ne tombent pas dans le piège des généralisations simplistes et de l’idéologie « woke » en général.

Par exemple, même avec de grandes similitudes, la différence culturelle entre les Premières Nations de la côte nord-ouest du Canada et celles de Californie était aussi grande que celle entre Athènes et Sparte dans l’antiquité grecque, la première étant une république, la seconde une oligarchie.

Différents peuples et différentes sociétés, à différentes époques, ont fait des expériences et des choix politiques différents concernant les axiomes de leur culture.

Alors qu’en Californie, des formes d’autonomie égalitaire et anti-oligarchique apparaissent, dans certaines régions du nord, c’est le régime oligarchique qui prévaut :

« de la rivière Klamath vers le nord, il existait des sociétés dominées par des aristocrates guerriers engagés dans de fréquents raids entre groupes, et dans lesquelles, traditionnellement, une partie importante de la population était constituée d’esclaves à titre onéreux. Il semble que cela ait été le cas aussi longtemps que l’on s’en souvienne. »

Les sociétés du Nord-Ouest pour le plaisir qu’elles prenaient à afficher des excès, notamment lors des fêtes connues sous le nom de potlach, qui culminaient parfois, champignons hallucinogènes aidant, avec

« le meurtre sacrificiel d’esclaves (…) À bien des égards, le comportement des aristocrates de la côte nord-ouest ressemble à celui des mafieux, avec leurs codes d’honneur stricts et leurs relations de patronage, ou à ce que les sociologues appellent les ‘sociétés de cour’ – le genre d’arrangement auquel on pourrait s’attendre, par exemple, dans la Sicile féodale, d’où la mafia a tiré bon nombre de ses codes culturels. »

La première remarque de Graeber et Wengrow est donc qu’il faut tenir compte de l’infinie diversité des sociétés humaines. Deuxièmement, au lieu de se contenter d’observer le fait, les auteurs soulignent que, très souvent, ces diversités ne résultent pas de conditions « objectives », mais de choix politiques. Cela véhicule également un message très optimiste, à savoir que des choix différents du système mondial actuel peuvent devenir réalité si les gens relèvent le défi de les changer pour le mieux.

Les premières villes du monde

Dans la plus grande partie du livre, les auteurs décrivent la vie des chasseurs-cueilleurs qui ont vécu des milliers d’années avant la révolution agricole, mais qui ont été capables de créer d’immenses complexes urbains et qui parfois ont fini par gouverner sans oligarchie dominante.

Le livre identifie des exemples en Chine, au Pérou, dans la vallée de l’Indus (Mohenjo-Daro), en Ukraine (Talianki, Maydenetsk, Nebelivka), au Mexique (Tlaxcala), aux États-Unis (Poverty Point, Lousiane) et en Turquie (Göbekli Tepe, Catal Höyük), où l’on vivait à grande échelle au niveau de la ville (d’environ 10 000 à 6 000 ans av. J.-C.). Catal Höyük (Anatolie, Turkye) comptait jusqu’à 8000 habitants au moment de son extension maximum, entre le VIIe et le VIe millénaire avant notre ère.

Cathérine Louboutin, dans son ouvrage de la collection Découvertes Gallimard, « Au Néolithique, les premiers paysans du monde », écrivait en 1990 : « Malgré sa taille, un riche artisanat, la connaissance du métal (cuivre et plomb) et de l’irrigation, Catal Höyük ne montre aucune hiérarchie sociale et ne semble pas rassembler, pour la redistribuer, la richesse économique de la région dont elle serait le pôle majeur : ce n’est donc pas tout à fait une ville. »

Mais ces villes n’impliquaient pas de caste dirigeante ou de classe aristocratique ; elles étaient explicitement égalitaires dans la construction de leurs maisons et dans leurs échanges commerciaux ; elles ont apporté de nombreuses innovations en matière de plomberie et de conception des rues ; et elles faisaient partie de réseaux continentaux qui partageaient les meilleures pratiques.

La révolution agricole n’a pas été une « révolution », affirme les auteurs, mais plutôt un processus de transformation continu étalé sur des milliers d’années, lorsque les chasseurs-cueilleurs ont été capables de s’organiser de manière flexible en méga-sites (quelques milliers d’habitants), organisés sans centres ni bâtiments monumentaux, mais construits avec des maisons standardisées, confortables pour la vie quotidienne, tout cela sans hiérarchies statiques, sans rois ni bureaucratie écrasante.

Un autre exemple est celui de la ville de Teotihuacán, qui a rivalisé en grandeur avec Rome entre environ 100 avant J.-C. et 600 après J.-C., où, à la suite d’une révolution politique en 300 après J.-C., une culture égalitaire s’est lancée dans un programme massif de logement social destiné à donner à tous les habitants des quartiers décents.

Conclusion

Aujourd’hui, il est très difficile pour la plupart d’entre nous d’imaginer qu’une société, une culture ou une civilisation puisse survivre pendant des siècles sans une structure de pouvoir centralisée et hiérarchisée par la force.

Pourtant, comme l’indiquent les auteurs, les preuves archéologiques, si nous sommes prêts à les regarder, nous disent le contraire. Mais sommes-nous prêts à remettre en question nos propres préjugés ?

A titre d’exemple de cette cécité auto-infligée, il convient de mentionner le cas du « Roi-prêtre », une petite figure masculine représentant un homme à la barbe soignée, découverte lors des fouilles de la ville en ruines de Mohenjo-Daro (Pakistan), datant de l’âge du bronze, environ 2000 ans avant J.-C. et considérée comme « la plus célèbre sculpture en pierre » de la civilisation de la vallée de l’Indus.

Alors qu’il n’existe à Mohenjo-Daro ni palais royal, ni tombe, ni temple religieux d’aucune sorte, les archéologues britanniques ont immédiatement parlé d’un « Roi-prêtre », parce que, tout simplement, « il ne peut en être autrement ».

La lecture du livre de Graeber et Wengrow nous oblige à ajuster nos points de vue et à devenir optimistes. Ils montrent que des systèmes humains radicalement différents sont non seulement possibles, mais qu’ils ont été essayés à de nombreuses reprises par notre espèce.

Lors d’une conférence publique en 2022, Wengrow a présenté ce qu’il considère comme des leçons pour le présent politique du passé, où les êtres humains étaient beaucoup plus fluides, conscients et expérimentaux avec leurs structures sociales et économiques :