Étiquette : contemporain

Index, Études Renaissance

INDEX, Etudes Renaissance

- Mohenjo-Daro, Harappa: Le défi que nous lance la modernité de la Civilisation de l’Indus (FR en ligne);

- Mohenjo-Daro, Harappa : The challenging modernity of the Indus Valley Civilization (EN online);

- La Route de la soie maritime, une histoire de 1001 coopérations (FR en ligne)

- The Maritime Silk Road, a History of 1001 cooperations (EN online);

- Afghanistan, le pays des 1000 cités d’or et l’histoire d’Aï Khanoum (FR en ligne);

- Afghanistan: the Land of a 1000 Golden Cities and Aï-Khanoun (EN online);

- Le miracle du Gandhara, quand Bouddha s’est fait homme (FR en ligne);

- The miracle of Gandhara: when Buddha turned himself into man (EN online);

- Derrière les chevaux célestes chinois, la science terrestre (FR en ligne);

- The Earthly Science behind China’s Heavenly Horses (EN online);

- Et l’Homme créa l’acier… (FR en ligne);

- Portraits du Fayoum: un regard de l’au-delà (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio);

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: The Greek tradition behind the Fayum Mummy Portraits (EN audio);

- La pratique ancestrale d’annulation des dettes (FR en ligne);

- The Ancient Practice of Debt Cancelation (EN online);

- Bagdad, Damas, Cordoue, creuset d’une civilisation universelle (FR online);

- Mutazilisme et astronomie arabe, deux étoiles brillantes au firmament de la civilisation (FR en ligne). (EN online version);

- Qanâts perses et Civilisation des eaux cachées (FR en ligne). (EN online version).

- Renaissance africaine: la splendeurs des royaumes d’Ifè et du Bénin (FR en ligne) + (EN online);

- Sur la peinture chinoise et son influence en Occident (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- L’invention de la perspective FR pdf (Fusion) + EN pdf (Fidelio);

- La révolution du grec ancien, Platon et la Renaissance (FR en ligne)

- The Greek language project, Plato and the Renaissance (EN online).

- Les Frères de la vie commune et la Renaissance du nord (FR en ligne)

- Moderne Devotie en Broeders van het Gemene Leven, bakermat van het humanisme (NL online)

- Devotio Moderna, Brothers of the Common Life, the cradle of humanism in the North (EN online)

- 1405: l’amiral Zheng et les expéditions maritimes chinoises (FR en ligne)

- Jan van Eyck, la beauté comme prégustation de la sagesse divine (FR en ligne) + EN on line.

- Jan Van Eyck, un peintre flamand dans l’optique arabe (FR en ligne)

- Jan Van Eyck, a Flemish Painter using Arab Optics (EN online)

- Rogier Van der Weyden, maître de la compassion (FR pdf)

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Van der Weyden and Cusanus (EN online audio);

- Comment Jacques Cœur a mis fin à la Guerre de Cent Ans (FR en ligne);

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Who whispered in the Ear of Joan of Arc? (EN online audio);

- Hugo van der Goes et la Dévotion moderne (FR en ligne)

- A la découverte d’un tableau (FR en ligne)

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Ghirlandaio’s immortality (EN online audio);

- Avicenne, Ghiberti, leur rôle dans l’invention de la perspective à la Renaissance (FR en ligne) et EN online.

- ENTRETIEN Omar Merzoug: Avicenne ou l’islam des lumières (FR en ligne). + EN pdf.

- Les secrets du dôme de Florence (FR en ligne) + EN pdf (Schiller Institute archive website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Cimabue, Giotto, Fra Angelico; Wonders of the Italian Trecento (EN online audio);

- L’œuf sans ombre de Piero della Francesca (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Antonello de Messina in the Image of Christ (EN audio online)

- Uccello, Donatello, Verrocchio et l’art du commandement militaire (FR en ligne) et EN online.

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Leonardo and Verrochio’s workshop (EN audio online)

- La Cène de Léonard, une leçon de métaphysique (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- Léonard de Vinci : peintre de mouvement (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Mona Lisa made in China? (EN online audio);

- La Vierge aux rochers, l’erreur fantastique de Léonard (FR en ligne).

- Romorantin et Léonard ou l’invention de la ville moderne (FR en ligne) + EN pdf (Executive Intelligence Review) + DE pdf (Neue Solidarität) + IT pdf (Movisol website).

- L’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci (FR en ligne) + EN online.

- Léonard en résonance avec la peinture traditionnelle chinoise — entretien avec Le Quotidien du Peuple. (en ligne: texte chinois suivi des traductions FR + EN).

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Leonardo didn’t like painting (EN online audio)

- Raphaël, entre mythe et réalité (FR pdf + EN pdf)

- Raphaël 1520-2020 : ce que nous apprend « L’Ecole d’Athènes » (FR en ligne).

- Raphael 1520-2020: What Humanity can learn from the « School of Athens » (EN online)

- Comment la folie d’Erasme sauva notre civilisation (FR en ligne) + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- Le rêve d’Erasme: le Collège des Trois Langues de Louvain (FR en ligne)

- Erasmus‘ dream: the Leuven Three Language College (EN online);

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Erasmus had no time to pause for portraits (EN online audio);

- ENTRETIEN: Jan Papy: Erasme, le grec et la Renaissance des sciences (FR en ligne)

- Dirk Martens, l’imprimeur d’Erasme qui diffusa le livre de poche (FR en ligne).

- 1512-2012 : Mercator et Frisius, des cosmographes aux cosmonautes + NL pdf (Agora Erasmus) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website).

- La nef des fous de Sébastian Brant (FR en ligne), un livre d’une grande actualité !

- Avec Jérôme Bosch sur la trace du Sublime (FR en ligne) + EN pdf.

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: How Bosch’s Ship of Fools drove the Jester out of business (EN online audio);

- Quinten Matsys and Leonardo — The Dawn of the Age of Laugher and Creativity, (EN online);

- Joachim Patinir et l’invention du paysage en peinture (FR en ligne).

- Joachim Patinir and the invention of landscape painting (EN online)

- Exposition de Lille : ce que nous apprennent les fabuleux paysages flamands (FR en ligne).

- Portement de croix: redécouvrir Bruegel grâce au livre de Michael Gibson (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio).

- ENTRETIEN Michael Gibson: Pour Bruegel, le monde est vaste (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio)

- Pierre Bruegel l’ancien, Pétrarque et le Triomphe de la Mort (FR en ligne) + EN online.

- A propos du film « Bruegel, le moulin et la croix » (FR en ligne).

- L’ange Bruegel et la chute du cardinal Granvelle (FR en ligne).

- Albrecht Dürer contre la mélancolie néo-platonicienne + EN pdf.

- How neo-Platonism gave Plato a bad name (EN pdf).

- Le combat inspirant d’Henri IV et de Sully + EN pdf (Schiller Institute Archives Website).

- La paix de Westphalie, une réorganisation financière mondiale (FR en ligne + EN online)

- Rembrandt, un bâtisseur de nations FR pdf (Nouvelle Solidarité).

- Rembrandt et la lumière d’Agapè (FR en ligne)

- Rembrandt and the Light of Agapè (EN online)

- Rembrandt : 400 ans et toujours jeune ! (FR en ligne).

- Rembrandt: 400 years old and still young ! (EN online).

- Rembrandt et la figure du Christ (FR en ligne) + EN pdf + DE pdf.

- Metsu, Ter Borch, Hals, l’éloge du quotidien. FR pdf (Nouvelle Solidarité);

- ARTKAREL LOUVRE AUDIO GUIDE: Why Vermeer was hiding his convictions (EN online audio);

- Entre l’Europe et la Chine: le rôle du jésuite flamand Ferdinand Verbiest. (FR en ligne).

- Francisco Goya et la révolution américaine (FR en ligne) + EN pdf (Fidelio) + ES pdf.

- BOOK: Karel Vereycken et Karl Lestar : El Degüello de Goya (livre ES)

- Beethoven et le Meeresstille: initiation à une culture de la découverte (FR en ligne) + EN pdf (Schiller Institute Archive Website) + DE pdf (Neue Solidarität).

- Mutual Tuition: historical curiosity or promise for a better future? (EN online)

- Enseignement mutuel: curiosité historique ou piste d’avenir? (FR en ligne)

- Le combat républicain de David d’Angers, la statue de Gutenberg à Strasbourg (FR en ligne)

- The republican struggle of David d’Angers and the Gutenberg statue in Strasbourg (EN online)

- Hippolyte Carnot, père de l’éducation républicaine moderne (FR en ligne)

- Hippolyte Carnot, father of modern republican education (EN online)

- Victor Hugo et le colosse (FR en ligne);

- Victor Hugo and the awakening of the colossus (EN online);

- Enquête sur les origines de l’art contemporain (FR en ligne) + EN pdf.

- On the Origins of Modern Art, the Question of Symbolism (EN online)

- Les racines symbolistes des killer games (FR en ligne).

- Neo-Platonism and Huxley’s Doors of Perception (EN online)

- L’art moderne de la CIA pour combattre le communisme (FR en ligne).

- The Congress for Cultural Freedom (CCF) – How the CIA « weaponized » Moder Art (EN online).

- M. Hockney, le génie artistique n’est pas une illusion optique ! FR pdf (Fusion) + DE pdf + EN pdf (21st Science & Technology).

- Gérard Garouste et La Source (FR en ligne).

- Rembrandt’s oil painting is back… in China ! (EN online)

- Ce que nous apprend l’expérience Trou-dans-le-Mur de Sugata Mitra (FR en ligne)

- The hidden lesson behing Sugata Mitra‘s Hole-in-the-Wall experience (EN online)

Enquête sur les origines de l’art contemporain

EN version pdf: The issue of symbolism, on the roots of Modern art.

Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l’Art. Cependant, si parfois un débat s’instaure, c’est généralement pour de très mauvaises raisons. Car c’est seulement quand un pays contemple ces déficits budgétaires que parfois des voix se lèvent pour interpeller l’opinion publique avec une question évitée d’habitude : peut-on continuer à alimenter à tout va avec l’argent du contribuable la « création artistique », ou ce qui s’autoproclame telle, sans aucune exigence et hors de tout critère esthétique ?

La peinture en cette fin de siècle se porte mal. A qui aime la patrie des tableaux ne restera bientôt que l’enclos des musées, comme à qui aime la nature ne restent que les réserves des parcs, pour y cultiver la nostalgie de ce qui n’est plus.

(Jean Clair, diplômé d’Harvard, directeur du musée Picasso et du centenaire de la Biennale d’art contemporain de Venise en 1995.)

Introduction

Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l’Art. Cependant, si parfois un débat s’instaure, c’est généralement pour de très mauvaises raisons. Car c’est seulement quand un pays contemple ces déficits budgétaires que parfois des voix se lèvent pour interpeller l’opinion publique avec une question évitée d’habitude : peut-on continuer à alimenter à tout va avec l’argent du contribuable la « création artistique », ou ce qui s’autoproclame telle, sans aucune exigence et hors de tout critère esthétique ?

Abusivement légitimée par son statut de « victime » des régimes hitlérien, stalinien ou maoïste, sa valeur d’acte de résistance politique face aux systèmes totalitaires s’est dissipée avec leur effondrement. Sans vouloir couper les subventions aux jeunes créateurs, ce qui étoufferait l’art dans l’œuf, on est en droit de s’interroger sur l’état des Beaux-arts et leur avenir.

Comme d’habitude chez nous, tout véritable débat tourne rapidement à l’hystérie.

Ainsi, tout soupçon, toute critique, voire même un simple doute sur la valeur de l’art contemporain, formulé par des auteurs aussi « autorisés » que le chroniqueur de « gauche », Jean Baudrillard, le peintre moderne Ben, et même le directeur du Musée Picasso, Jean Clair, sont reçus par une contre-attaque au vitriol de l’ensemble de la « Nomencultura ».

Ainsi, Art Press, Le Monde, Libération ou les Inrockuptibles les ont accusés de travailler pour le camp de la réaction politique, ou de l’obscurantisme philosophique, et par rapprochements successifs, pour celui du fascisme, voire du nazisme ou de l’antisémitisme. Des observateurs remarquent que ces accusations d’une violence déconcertante, rappellent, par leur simplisme, la pire rhétorique stalinienne : « Toute personne qui discute la révolution est un fasciste… » Le journaliste François de Closets fut même qualifié de « complice de Vichy » par Pierre Boulez pour avoir émis un doute sur l’utilité des ordinateurs de l’IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) !

Le débat ressemble fort à un dialogue de sourds, surtout quand il se déroule sur fond de « touche pas à ma subvention ». De plus, il faut se souvenir que Jean Clair exposa déjà il y a quatorze ans le fond de sa réflexion dans son livreConsidérations sur l’état des Beaux-arts — Critique de la modernité sans provoquer tout ce déchaînement de passions. Comme quoi les questions de fonds l’emportent sur les questions de fond… En tout cas il faut saluer son courage. Sa critique acide et ironique du snobisme qui habite le petit monde incestueux de l’art contemporain est sans compromis. Sa défense du « métier » dans l’art du dessin et du pastel part d’un juste constat. Il y condamne courageusement l’Art contemporain comme « non-sens devenu système », pour réclamer un « retour au sens », qu’il voit lui… dans l’Art moderne.

Le fond du problème

Donc, si je comprends bien, vous prétendez qu’il existe des critères universels permettant de distinguer le beau du laid et que l’art n’est pas tributaire des caprices du goût… Eh oui ! Bien qu’il n’existe évidemment pas de catalogue rempli d’instructions précises et applicables jusqu’à la fin des temps, nous pensons qu’il existe une démarche et une méthode féconde, utilisées pour la grotte Chauvet jusqu’à nos jours.

Autrement dit, il n’existe pas d’esthétique des formes, mais une esthétique de 1’âme. Toute tentative pour définir l’esthétique comme la science formelle des formes visibles (la linguistique serait alors la science de la poésie) est le chemin le plus court pour entrer dans un cul de sac stérile et académique. Léonard de Vinci définissait ainsi la mission du peintre : il doit « rendre visible l’invisible ». Il faut donc chercher à circonscrire une esthétique de l’invisible et savoir comment il se manifeste dans le visible.

Comment représenter le monde

Nous présentons ici quelques idées personnelles sur la palette des possibilités concernant la représentation des phénomènes, en partant du « plus simple ».

- Les « objets finis » inorganiques ou organiques, (exemples : une pierre, une bouteille, mais aussi une plante, le corps d’un animal ou d’un être humain. Leur relative finitude facilite la possibilité de les représenter. Mais pour les rendre vivants, c’est leur participation à quelque chose d’infini qu’il faut montrer : les variations infinies de la couleur d’une pierre ; les reflets infinis de la lumière réfléchie par une bouteille, l’infinité relative des feuilles d’un arbre, l’infinité des gestes successifs que dictent l’esprit et la vie aux corps des êtres vivants. Déjà, ces choses prétendues « simples » nous forcent à choisir, au-delà de la simple perception, les perceptions permettant d’en exprimer l’idée.

- Les « objets ouvertement infinis » (exemples : une vague sur l’océan, une forêt, des nuages, le regard d’un être humain). Encore plus que dans A, le principe chinois du « li » s’applique. Au lieu d’imiter l’extériorité d’une chose, il faut la voir comme simple expression de l’idée qui en fut le principe générateur et choisir des éléments dans le visuel afin de dévoiler cette réalité. C’est la différence entre le portrait d’un être humain et le portrait d’une statue de cire…

- Des « idées détachées de tout objet » (exemples : l’amour, la justice, la fidélité, la paresse, le froid, …) Comment s’y prendre, comment trouver des éléments établissant des passerelles avec le visible ?

Traçons quelques pistes :

- Je peux, à la place de l’idée, représenter la chose qui est l’objet de l’idée. Par exemple j’essaie de représenter l’amour par une femme. Pourtant, elle est seulement le sujet ou l’objet de l’amour (Elle aime ou est aimée), mais elle n’est nullement l’amour.

- Puisque dans le domaine du visible j’ai du mal à représenter une idée du type idée supérieure, je choisis de la désigner par un symbole. Par exemple un petit cœur (ou une femme), pour l’amour. Pour un martien arrivant sur Terre, le petit cœur ne signifie rien. Par déduction logique, il pourrait même croire qu’il s’agit d’un moyen de désigner les malades cardiaques… ou les cardiologues… ou les victimes d’un culte Aztèque. Pour qu’il comprenne, quelque terrien doit l’initier au sens de ce symbole convenu entre terriens.

- Ce symbolisme peut s’étendre à une petite histoire allégorique. Illustrer une scène de cette allégorie restera un exercice didactique totalement inférieure au caractère sublime de l’œuvre d’art.

- La notion de parabole, telle qu’on la trouve dans la bible, nous rapproche de la solution recherchée, par son caractère métaphorique (en grec meta-poros : ce qui porte au-delà). La présence isochrone de plusieurs paradoxes, provoquant surprise et ironie par les ambiguïtés du tableau, bouscule les certitudes de nos perceptions empiriques qui obscurcissent tant notre prédisposition naturelle à concevoir le beau.

Prenons l’exemple du tableau de Rembrandt van Rijn, Saskia en Flore (1641), où celle-ci offre une fleur au spectateur.

S’agit-il d’un portrait de la femme de Rembrandt à laquelle se juxtapose la représentation d’une fleur ? Ou s’agit-il d’un nouveau concept naissant dans notre esprit comme résultat de cette juxtaposition, et que l’on pourrait nommer « amour » ou « fidélité » (J’offre mon cœur, telle une fleur, à toi pour toujours…). L’analogie de deux choses très différentes en fait ainsi apparaître une troisième : le véritable sujet.

Au niveau le plus simple, le paradoxe métaphorique peut être vu à l’œuvre, et identifié, dans un jeu de mots ou une caricature. Par exemple si je dessine un couple de jeunes amoureux et que je remplace la tête du jeune homme par une tête de chien, un tout autre sens est donné à l’image.

Le spectateur, ravi par l’idée des amoureux, est surpris par le caractère un peu possessif, ou au contraire domestiqué, que leur état peut engendrer… Les nuances viendront avec le type de race de chien et son expression pour faire figure d’amoureux. Une fois de plus, c’est par analogie implicite qu’un sens inattendu nous fait découvrir une idée extérieure à la chose représentée.

La petite lumière qui nous illumine intérieurement lors de la résolution d’un paradoxe métaphorique nous procure alors un triple bonheur. D’abord la joie de penser, car le processus de la pensée est fondé sur ce même processus. Ensuite celui d’être en harmonie avec notre monde, lui-même processus de création, qui nous condamne à être libre. Et enfin le bonheur qui découlera du partage de la joie de notre découverte avec les autres humains qui deviendront encore plus créatifs à leur tour. Chaque découverte scientifique ou artistique devient un rayon de lumière qui éclaire toute l’humanité. Les braises d’hier nous donnent aujourd’hui le feu pour éclairer demain…

Mais pour cela, on ne peut pas simplement présenter la solution trouvée d’une façon formelle. Nous sommes obligés de recréer le contexte qui force, de façon légitime, le spectateur à refaire le cheminement de l’artiste jusqu’au point où il découvre le concept poétique par lui-même et en toute liberté.

Léonard de Vinci était un spécialiste de ce genre d’énigmes. Arrêtons-nous un moment sur Saint Jean-Baptiste (1513-1516 – Louvre), son dernier tableau et véritable testament résumant son approche.

Le caractère ambigu du personnage à souvent servi de « preuve » pour la prétendue homosexualité de Léonard, car on peut effectivement se demander s’il s’agit d’un homme ou d’une femme. Les bras musclés plaident pour le masculin, le visage fin pour le féminin. S’agit-il d’un ange ou d’un diable ? Un doigt pointe vers le ciel (comme Platon, tel que le représente Raphaël dans l’Ecole d’Athènes, avec la tête de Léonard…), l’autre main est sur le cœur. La bouche exprime la coquetterie, les yeux l’intelligence. Bien sûr, Jean-Baptiste semble avoir servi de symbole pour un courant de l’humanisme qui se réclame de Platon et voit le classicisme grec comme annonciateur de l’humanisme chrétien. Au contraire, à l’époque un courant pseudo-catholique prétend que toute personne ayant vécu avant le Christ est forcément condamnée. C’est pourtant le cas de Jean-Baptiste…

La méthode compositionnelle n’a pas ici de caractère symboliste, mais bien celui du paradoxe métaphorique, c’est-à-dire construit par des énigmes qui nous engagent, si nous acceptons ce défi, à réfléchir philosophiquement sur la nature humaine : comment est-il possible d’être fini et infini, esprit et matière, divin et humain, etc. ? Voilà en quelques lignes un résumé de ce que nous entendons par « méthode du paradoxe métaphorique », seule approche méritant réellement le label « classique », car conçue universellement pour toute l’humanité dans le temps de tous les temps.

A l’opposé de cette démarche se trouve la pensée symboliste, officiellement désignée comme le courant artistique dominant, fin du XIXème siècle. De pair avec un impressionnisme imprégné de positivisme, le symbolisme engendra l’art moderne et son enfant bâtard, l’art contemporain. La « symbolisation » érigée en méthode d’expression artistique, est la célébration du non-changement caractéristique d’une société qui choisit de bannir le mouvement du progrès en lui substituant des images ou des choses, dont l’éventuelle multiplication masque le caractère toujours « égal à lui-même ».

Le symbolisme n’est que la transformation en objet d’une émotion forte ou d’une pensée mystique. La mise en valeur de cet objet, à travers l’incantation, le fétichisme, la répétition, etc. où l’on agite le symbole pour sa valeur magique en soi, évoque une fixation obsessionnelle, identique à la pornographie.

Comme le disait un jour l’économiste et philosophe américain Lyndon LaRouche : « la différence entre Beethoven (métaphore) et Wagner (symbole) se situe au niveau des sentiments provoqués dans l’auditoire. Chez Beethoven, l’évocation du beau nous fait repartir avec les larmes aux yeux ; dans le cas du symboliste Wagner, ce sont les chaises qui sont mouillées. »

Oppositions entre symbole et métaphore

Symbole : ce qui désigne une chose ;

Métaphore : ce qui porte au-delà de la chose ;

Symbole : ce qui n’a de valeur que par ce qu’il exprime ;

Métaphore : qui n’a qu’un sens, que nous lui attribuons par analogie implicite ;

Symbole : ce que l’on apprend que par convention ;

Métaphore : ce que l’on découvre par sa propre cognition.

A partir de là, et nous allons le documenter citations à l’appui, l’Art « moderne » s’avère l’extension linéaire et simple transposition d’un symbolisme figuratif en symbolisme abstrait.

Ces termes ne veulent évidemment rien dire car toute figuration est figurative par définition, et toute figuration est précédée d’une abstraction, d’un concept ou d’une idée, fût-elle consciente ou inconsciente.

Ainsi, contrairement à l’art contemporain qui érige le non-sens en système, l’art moderne n’est pas dépourvu de sens, mais il est mystico-symbolique et fortement imbibé d’hermétisme. Il ne s’agit évidemment pas d’exclure toute utilisation de symboles dans la peinture, mais la pensée symboliste en tant que démarche est incompatible avec la notion du sublime dans l’art, car le sublime résulte d’une liberté, et non d’un enfermement dans le secret des symboles.

Le contemporain, lui, comme toute escroquerie de grande ampleur, doit faire appel à la rhétorique et à la littérature pour convaincre son public de sa relativité absolue.

On nous dit ainsi que chacun possède un ensemble de critères tellement différents, que vouloir juger est déjà, par définition, le germe d’un acte totalitaire et fascisant. C’est un peu comme le voleur qui vous accuse de cupidité et de manque d’altruisme parce que vous refusez de lui remettre votre portefeuille… Il est clair que, dès que l’on revendique le droit au non-sens, on revendique pareillement le droit à la non-critique, parce que nous sommes arrivés dans l’univers de « chacun sa secte ». Cet art, quand il est sincère, revendique son imperméabilité à la compréhension humaine et se définit ainsi comme asocial et égoïste. Il ne récoltera que ce qu’il sème : l’indifférence.

Avant de regarder de près deux figures reconnues comme les parrains de l’Art moderne, Wassily Kandinsky et Piet Mondrian, nous avons voulu situer l’environnement qui les influença. Ce contexte est d’abord historique et économique. Ensuite nous enquêterons sur une opération politique de haut niveau : la Société Théosophique dont les thèses délirantes et maléfiques marquèrent profondément nos deux parrains de l’art moderne.

Le symbolisme, stade final du romantisme

Pour anéantir l’élan républicain et scientifique émergeant à la fin du XVIIIème siècle, avec les révolutions américaine et française, l’oligarchie européenne s’accommode, dans un premier temps, de la folie dévastatrice de Napoléon Bonaparte. Dans un second temps, elle promeut, sur les ruines de l’épopée napoléonienne, le corset de fer d’une Sainte-Alliance politique et l’idéologie impuissante du regret : le privilège du cœur souffrant. Le romantisme, décrit comme « un mouvement de libération du Moi, par réaction contre la régularité classique et le rationalisme des siècles précédents », devient ainsi la culture officielle de la Restauration avant d’être récupéré par la Monarchie de juillet.

Même le talentueux Charles Baudelaire, prisonnier de l’air du temps, clame : « Quoi de plus absurde que le progrès », ou de façon prémonitoire : « Qui dit romantisme, dit art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l’infini ». Ainsi s’exprime une certaine révolte contre le matérialisme scientiste qu’on tente d’imposer par le haut et pour lequel le cœur des hommes n’a pas été sollicité. Nous sommes très loin de l’élan républicain et de l’esprit de la science pour tous qu’anima Gaspard Monge à l’Ecole Polytechnique ou de l’Ode à l’enthousiasmede Lazare Carnot.

Cette même Sainte Alliance a forcé Carnot à l’exil et écarté toute influence de Monge sur l’Ecole Polytechnique en brisant l’élan de la science, et donc de l’industrialisation, en France. En 1871, Louis Pasteur, analysant les raisons de la défaite de la France en 1870 dans son magnifique articlePourquoi la France n’a pas trouvé d’homme supérieur au moment du péril, souligne le caractère tragique de cette erreur.

L’Allemagne vit, elle aussi, sous une véritable dictature culturelle. Le Prince Metternich fait interdire les représentations théâtrales du grand poète et dramaturge Friedrich Schiller par les décrets de Carlsbad. De même, le « sulfureux » poète Heinrich Heine qui se moque avec une fine ironie des Salons de Mme de Staël et de tous les chantres du retour au passé, est un homme traqué par toutes les polices de la Sainte-Alliance. Francisco Goya, qui dénonçe les atrocités commises par les troupes françaises en Espagne (1810-1814), dans sa série Les désastres de la guerre, capte bien la folie de cette époque dans son eau-forte, Le sommeil de la raison engendre des monstres.

Le Grand Chambardement

Au niveau économique, ce n’est qu’après la victoire du président américain Abraham Lincoln sur les confédérés du sud et esclavagistes pro-britanniques, et la formidable épopée industrielle qui s’ensuivit (1861-1876), qu’un certain degré de développement fût toléré en Europe. L’oligarchie devait résoudre le paradoxe suivant : comment continuer à faire le poids face au géant américain naissant, sans que naissent des républiques semblables à l’Amérique sur les ruines des empires européens.

Ce que certains ont appelé « le grand chambardement », fut une transformation profonde et sans pareil de la vie quotidienne des citoyens européens. C’est à cette époque, entre 1850 et 1900 que s’imposa en Europe le courant symboliste. Dans le polygone industriel de « l’Europe de la vapeur » que l’on peut tracer sur une carte en reliant Glasgow, Stockholm, Gdansk, Lodz, Trieste, Florence et Barcelone, on estime que sur sept personnes nées à la campagne, une seule y demeura, une immigra vers le Nouveau monde ou vers les colonies, tandis que cinq partirent vivre dans les villes. Ainsi, on estime que, pour cette période, plus de cinquante millions de personnes quittèrent l’Europe. On peut bien imaginer le « choc culturel » provoqué par l’abandon du monde méfiant et superstitieux de l’arriération rurale.

Le symbolisme est donc aussi, face à cette transformation profonde, une impulsion donnée par l’oligarchie financière, britannique en particulier, dans le but de sauvegarder ses privilèges en maintenant le plus grand nombre dans l’irrationnel. Cette crainte d’une émergence d’Etats-nations voués au progrès scientifique et technologique, non soumis à la logique des empires, amène le Premier ministre britannique Lord Palmerston à lancer les réseaux de laJeune Europe de Giuseppe Mazzini, regroupant les révolutionnaires nationalistes sous son contrôle. Sous l’égide de l’Arab Bureau du Foreign Office britannique, l’Orient voit la naissance de toute une série de « pays » arabes, souvent localisés, comme par hasard, sur des champs pétroliers.

La Société Théosophique

Helena Blavatsky

C’est dans ce contexte qu’il faut situer l’offensive extraordinaire de la Société Théosophique (ST), une pseudo-religion parmi d’autres qui pullulent dans le vaste marais d’ésotérisme pendant la deuxième moitié du XIXème siècle. Il est utile de se pencher sur l’histoire d’Helena Petrowna Blavatsky (HPB), figure emblématique de la ST.

Il faut avouer que le personnage n’est pas dénué d’audace. Fille du colonel Hahn et petite-fille du lieutenant général prussien Alexis von Rottenstern-Hahn, HPB naît en Ukraine en 1831. A l’âge de seize ans, ses parents la marient à un vieux général du nom de Nicéphore Blavatsky, vice-gouverneur de la province d’Erivan, dont elle se sépare aussitôt. En 1848, elle rencontre un copte ou chaldéen nommé Paulos Metamon. Dès 1851, on la retrouve à Londres, où elle fréquente les milieux « spirites » et se lie avec le « révolutionnaire » Mazzini. En 1856, elle s’affilie à l’association Carbonariste de la Jeune Europe.

Dès lors, elle voyage sur tous les continents, devenue un jouet entre les mains de ses promoteurs britanniques, qu’elle désigne comme ses « maîtres spirituels », tel « maître Morya », qui est en réalité une sorte d’agent de liaison. Dès 1851, elle se rend aux Etats-Unis, où elle voyage de la Nouvelle Orléans vers le Mexique en traversant le Texas. Après d’innombrables voyages dans le Caucase, en Syrie et au Liban, elle apparaît en Italie le 3 novembre 1867 aux côtés des Garibaldiens. Lors de la bataille de Mentana, elle est cinq fois blessée et laissée pour morte. Elle se rétablit à Paris et entre en contact avec un journaliste nommé Michal, ainsi qu’avec le fondateur du spiritisme français Allan Kardec. Ces derniers se vanteront d’avoir développé les « facultés médiumniques » d’HPB.

Déployée comme médium au Caire, elle y fut accusée de fraude, ainsi qu’en Amérique où elle se livre à la même activité. Il faut, dans ce contexte, situer l’œuvre littéraire d’Edgar Allan Poe comme un élément très actif de la faction patriotique américaine dans la guerre psychologique contre l’offensive ésotérique des britanniques.

Le colonel Henry Steel Olcott

Vers 1874, elle reçoit l’ordre d’entrer en contact aux Etats-Unis avec un homme de loi, expert en assurances : Henry Steel Olcott, ancien de la police militaire, il fut nommé colonel pendant la guerre de Sécession et partagea ses loisirs entre les loges maçonniques et le spiritisme. Actif comme journaliste, il assurait la couverture des phénomènes paranormaux pour le New York Sun et le New York Graphic. Olcott était fort bien introduit dans tout le milieu ésotérique américain : John King, William Stainton Moses, Leadbeater, le Miracle Club de Philadelphie et une société secrète : l’Hermetic Brotherhood of Luxor, dont les membres signaient déjà leurs écrits avec un svastika, ou croix gammée, symbole de divinité au Tibet, cet immense plateau montagneux qui aurait servi de refuge à l’ancienne race des Aryens lors du déluge…

Ainsi, le 20 octobre 1875 se crée à New York une société « d’investigations spiritualistes ». Le président en est Olcott ; les deux vice-présidents Felt et Pancoast, Mme Blavatsky y occupe la fonction de simple secrétaire. Sans vouloir diminuer son rôle personnel, il semble que HPB n’était qu’une propagandiste au service du renseignement britannique. Parmi les membres, citons William Q. Judge et Charles Sotheran, hauts dignitaires de la maçonnerie anglo-américaine.

On sait aussi qu’à cette époque le général (sudiste) Albert Pike, futur cofondateur du Ku Klux Klan et grand maître du Rite écossais pour la juridiction méridionale, dont le siège est à Charleston, fréquente Mme Blavatsky, mais leur relation ne dure guère. La réputation de Pike semble surfaite et on l’accuse d’avoir généreusement plagié l’occultiste français Eliphas Lévi.

A peine un mois plus tard, le 17 novembre 1875, la société prend le nom de Société Théosophique. Olcott et HPB se lancent immédiatement dans un grand projet pour le « contrôle des esprits » de l’Inde. Officiellement, il s’agit d’établir « le grand contact » entre les initiés d’Orient et d’Occident et de parvenir à leur fusion.

Sans difficulté, HPB se fait attribuer la nationalité américaine et Olcott obtient du président des Etats-Unis, Rutherford Hayes, un ordre de mission manuscrit demandant aux diplomates américains du monde entier de l’aider. Le secrétaire d’Etat lui fournit un passeport diplomatique, chose assez rare à l’époque pour un non diplomate de carrière. Arrivés aux Indes, ils y établissent la British Theosophical Society.

L’oligarchie britannique avait de toute évidence choisi l’hindouisme, avec sa grande tolérance vis-à-vis du système des castes où chacun ne fait qu’espérer une condition meilleure dans une vie ultérieure, comme un partenaire préférentiel car compatible avec la société de classes de l’aristocratie anglaise et son dessein impérial. Ce choix d’une matrice culturelle définie par des croyances a toujours guidé l’intérêt à long terme de l’oligarchie, outrepassant telle ou telle structure ou régime. Il ne s’agit pas de contrôler ce que les gens pensent, mais la façon dont ils formulent une pensée sur n’importe quel sujet. Ce que raconte aujourd’hui la ST sur son rôle émancipateur dans la « prise de conscience nationale » aux Indes n’est que pure fabulation, car sans elle l’Inde aurait pu être indépendante un siècle plus tôt ! Il est néanmoins vrai que Gandhi, entré en contact avec la ST dans un club végétarien de Londres, s’est penché sur leurs écrits sans pour autant jamais y souscrire.

Après la fondation de la ST en Inde, Olcott, toujours au service du même dessein, se consacre à fond au bouddhisme, parcourant l’Asie jusqu’au Japon pour réveiller les « foules endormies ». Il rédige un catéchisme bouddhiste et crée leur étendard multicolore, de même qu’un comité général des Affaires bouddhiques, véritable Vatican asiatique. Il tient une conférence extraordinaire à Hiroshima, centre militaire du japon. Il fait distribuer des svastikas à ses auditeurs auxquels il prédit que des guerres épouvantables s’abattront sur l’humanité. Il affirme cependant qu’Hiroshima deviendra l’un des symboles de paix et de fraternité qui régneront un jour sur le monde.

Balayer le Christianisme de la terre

Olcott et HPB se livrent en permanence à des tours de magie tout-à-fait amusants. Mme de Jelihowsky résume ainsi les phénomènes produits par HPB durant son séjour à Pskoff :

- Réponses directes et claires, du genre télépathiques.

- Formules données en latin, au moyen de coups, pour des remèdes assurant toujours une guérison.

- Divulgations en public de secrets concernant des personnes présentées ayant émis des doutes de façon blessante.

- Changement de poids de meubles, ou de personnes, à volonté.

- Lettres écrites par des correspondants inconnus avec une écriture qui n’était pas celle de Mme Blavatsky. Souvent, on posait une question et elle répondait : « Allez dans votre chambre, vous trouverez à tel endroit, dans une lettre, la réponse à votre question. »

- Apparition et disparition d’objets sans que l’on puisse donner d’explication plausible au prodige.

- Faculté de faire entendre des sons musicaux n’importe où et quand elle le désirait.

Dans ses moments de grande déprime, HPB avoue avoir escroqué ses admirateurs. Ainsi, Olcott écrit dans le Lotus Bleu, du 27 novembre 1895, p.418 :Certains jours, elle se trouvait dans des dispositions telles qu’elle se prenait à nier les pouvoirs dont elle nous avait donné le plus de preuves soigneusement contrôlées par nous ; elle prétendait alors qu’elle avait trompé son public.

Derrière ces tours de passe-passe, réservés aux membres crédules de la ST, se trouve une petite élite « d’initiés », au courant du véritable projet de destruction que représentait la ST. « Notre but, déclare HPB, n’est pas de restaurer l’hindouisme, mais de balayer le Christianisme de la terre ».

Après la première crémation de l’histoire des Etats-Unis (celle du baron de Palm, un bienfaiteur de la ST, à laquelle s’opposent pas moins de trois mille personnes) dont le but est de faire connaître l’hindouisme, Olcott et HPB développent confusément leur doctrine en 1878 dans ce que HBP appela « l’œuvre de sa vie » :Isis dévoilée (1300 pages) et, sous une forme plus condensée, dans la Doctrine Secrète. D’un point de vue théosophique, et dans un retour au pur manichéisme, on peut classer les religions en croyances mâles et femelles . Les unes accordent la prépondérance à la paix, la tranquillité, la sensualité, la fécondité, l’adaptation au milieu ; les autres flattent l’esprit de conquête et d’entreprise, le prosélytisme, la supériorité des vertus mâles. Evidemment, Abraham et Moïse, fondateurs des grandes religions monothéistes où l’homme ne s’adapte pas, mais intervient et trouve même son harmonie spécifique en transformant la nature pour hausser l’ordre de l’univers, furent désignés comme les bêtes à abattre. Ce sont effectivement eux qui mirent fin au culte de la déesse Mère, devenu culte d’Isis.

Le culte d’Isis

Isis ailée

Isis est la plus illustre des déesses égyptiennes, chargée du foyer, du mariage et de la fécondité. Son pouvoir s’étendra à tout l’univers après sa découverte du nom secret du Dieu suprême, Rê. Elle incarnera le principe féminin, source magique de toute transformation ; et sera considérée par tous les ésotériques comme l’Initiatrice, celle qui détient le secret de la vie, de la mort et de la résurrection. Selon la légende, elle recomposera son mari Osiris que le serpent Set avait découpé en quatorze morceaux et disséminé à travers l’Egypte. Une seule pièce manquait : le pénis. Isis en fabriqua un en argent. De son mariage avec Osiris naîtra Horus qui triomphera dans le combat contre l’esprit du mal, Set, mais Isis lui demandera de l’épargner pour maintenir la bataille cosmique entre le bien et le mal… Souvent désignée par la croix ansée, symbole de millions d’années de vie future, qu’on confond avec le « nœud d’Isis », symbole d’immortalité, Isis est aussi représentée par l’Ouroboros, ou le serpent qui se mord la queue : union sexuelle avec soi-même, autofécondation permanente, il est perpétuelle transformation de mort en vie.

Pour cela, une stratégie machiavélique est mise en place :

- Le culte de la déesse Mère et la pratique des vertus femelles n’existant guère qu’aux Indes et au Tibet, il faut mettre à la mode les religions hindouistes, en leur restituant des valeurs archaïques. D’où la course effrénée des théosophes en Inde pour empêcher la quasi-disparition de l’hindouisme. En France, le principal sponsor de Blavatsky dans cet effort est sans doute la richissime duchesse de Pomar, aristocrate espagnole descendant du marquis anglais de Northampton. Dans ce but, il faut encourager l’orientalisme et la pratique du yoga.

- La ST étant à elle seule trop faible pour s’attaquer avec efficacité aux religions chrétiennes, juives et musulmanes, elle s’engage à fond dans un socialisme Fabien et anti-progrès. Le juste combat pour une laïcité républicaine, fondé sur le respect des grandes religions, est dénaturé dans une virulente dénonciation du christianisme. A l’opposé, Jean Jaurès, tout en critiquant le matérialisme inhérent de l’ultra-capitalisme et du marxisme, au nom d’une certaine idée de la transcendance, défend avec passion un droit « à l’entière croissance » et au progrès matériel de chaque être humain.

- Pour lutter contre la « suprématie mâle », il est nécessaire, par la parole et par l’écrit, de répandre des idées opposées au principe masculin, de défendre la paix universelle, de prôner l’égalité des sexes, de rendre la femme libre de son corps, que l’amour prenne le pas sur la violence… Pour cela les théosophes s’engagent dans le combat féministe et mettent toujours une femme à leur tête. Annie Besant, une belle irlandaise protestante et membre de la Fabian Society, prend la direction de la ST après avoir dirigé en Angleterre la « Ligue malthusienne » en 1877.

Isis (le serpent qui se mord la queue) et la croix gammée figurent toujours dans l’emblème de la Société Théosophique

Pareil projet rencontra évidemment beaucoup d’opposition à l’époque, surtout dans les pays catholiques. Cette opposition se montre tellement forte qu’une version théosophique du « christianisme ésotérique » est élaborée pour pénétrer le monde chrétien. Selon HPB, le monothéisme judéo-chrétien n’est rien d’autre qu’un schisme barbare du bouddhisme :Ce qu’on a dédaigneusement appelé paganisme était l’ancienne sagesse, saturée de divinité ; et le judaïsme avec ses rejetons, le christianisme et l’islamisme ont tiré toute leur inspiration de ce père ethnique…

Pour HPB, Jésus l’Essénien fût persécuté par les Juifs parce que « les Esséniens étaient des convertis, des missionnaires bouddhistes qui, à un moment avaient envahi l’Egypte, la Grèce et même la Judée… » Il faut donc « déjudaïser » le christianisme pour le rendre compatible avec le principe féminin. Le postulat de base de tout ceci est la fascination pour la civilisation aryenne dont l’écriture est le sanscrit et le svastika ou croix gammée, symbole de notoriété macabre qui figure toujours dans le sigle de la ST.

Le svastika ou croix gammée

Le svastika ou croix gammée : Symbole très répandu dans toutes les civilisations anciennes (Asie, Amérique centrale, Mongolie, Inde, Europe du nord, Celtes, Basques, Etrusques, etc.), il représente le tourbillon créationnel. Le svastika, qui remplace souvent la roue, est fait d’une croix dont chaque branche, comme dans des orientations vectorielles qui définissent un sens giratoire puis renvoient vers le centre, se trouve quadruplée. Sa valeur numérique est donc quatre fois quatre = seize. C’est le développement en puissance de la réalité ou de l’Univers, expression d’un pouvoir séculier extrême. Sa récupération par Hitler ne dut rien au hasard.

L’avènement du mouvement Nazi n’est pas étranger à l’activité de la fameuse Société de Thulé, autre société ésotérique de style théosophique, dans laquelle on retrouve Karl Haushofer, le véritable maître à penser d’Adolf Hitler. Les anthroposophes de Rudolf Steiner, grand admirateur de Nietzsche et de l’eugéniste Haeckel, sont une branche dissidente de la Société Théosophique, omniprésente aujourd’hui chez les « Grünen » (Verts) allemands.

Les Nabis

Voilà donc un coin du voile levé sur le contexte historique d’ou émergea l’Art « moderne ». Cette mode ésotérique envahissante pousse les peintres à aller prospecter les religions pré-chrétiennes, pour y extraire des « symbolismes oubliés ». C’est le cas du symboliste français Gustave Moreau, avec le mythe gnostique de Jupiter et Sémélé. Ses élèves sont Henri Matisse, Georges Rouault et Albert Marquet. Un autre jeune symboliste, Emile Bernard inspire Gauguin, qui sert à son tour de modèle spirituel à Paul Sérusier. L’historien d’art Michael Gibson note avec pertinence que la plupart des grandes figures du moderne (Kandinsky, Mondrian, Malevitch, Picasso, etc.) sont tous des symbolistes figuratifs à leurs débuts. Nous sommes convaincus qu’ils le sont restés, mais que les symboles ont été « primitivisées », et réduits à un simple élément constitutif du champ visuel (une couleur, une ligne, une géométrie, un nombre, etc.). Gibson identifie avec beaucoup de flair ce passage au « moderne » avec l’action du groupe des Nabis.

En 1888, près de Pont-Aven en Bretagne, Paul Sérusier peint un jour en présence de Gauguin un paysage en aplats de couleurs vibrantes de pur style primitif sur le couvercle d’une boîte à cigares.

Cette oeuvre est surnommée Le Talisman par ses camarades qui y voient la révélation d’une nouvelle approche à la peinture, destruction absolue de l’idée d’espace physique à travers la perspective ou la lumière. Bienvenue dans l’espace mystique de la couleur avec sa lumière « intérieure ».

Paul Sérusier, Emile Bernard, Paul Gauguin et leur groupe se baptisent les « Nabis », ce qui signifie prophètes en hébreu. Ils se réunissent dans un hôtel particulier qu’ils nomment « le Temple » (à Paris, au 22 boulevard Montparnasse).

La perte du pucelage Paul Gauguin, 1891, The Chrysler Museum, Norfolk, Etats-Unis. Le renard est le symbole de la puissance sexuelle et du renouveau. La fleur coupée dans la main est un autre symbole non moins significatif.

Rien que cette phraséologie évoque à elle seule toute la dimension pseudo-messianique de ces « initiés ». Dès 1892, l’escroc génial Sâr Joséphin Péladan invite tous ces jeunes talents au Salon de la Rose-Croix. Même l’écrivain symboliste Joris-Karl Huysmans, par la bouche d’un personnage de son roman, qualifie Péladan de « Bilboquet du Midi ». « Ces gens sont pour la plupart de vieux feuilletonistes ratés ou de petits jeunes qui cherchent à exploiter le goût d’un public que le positivisme harasse !… » .

Dans les Mandements de la Rose-Croix esthétique, Péladan proscrit la peinture historique, patriotique et militaire, ainsi que « toute représentation de la vie contemporaine, le portrait, les scènes rustiques, les marines, l’orientalisme, les animaux domestiques, les fleurs, les bodégones, les fruits, accessoires » et « autres exercices que les peintres ont d’ordinaire l’insolence d’exposer ». « Par contre, et pour favoriser l’idéal catholique et le mysticisme, l’ordre accueillera toute oeuvre fondée sur la légende, le mythe, l’allégorie, le rêve… »

On voit donc que le catholicisme réduit à un symbolisme, tout autant que ses opposants, baigne dans l’ésotérisme le plus loufoque ; il finit fatalement par bien s’entendre avec eux. On peut se demander pourquoi une Guerre mondiale n’a pas éclaté plus tôt avec pareilles folies !

Ainsi, quand elle éclate en 1914, Jacques Emile Blanche déclare : « Souvent au cours de cette guerre « cubiste », chimique et scientifique, dans les nuits ravagées par les raids aériens, j’ai songé au Sacre du Printemps ».

A Paris, le Salon de Péladan regroupe des peintres symbolistes belges, hollandais, allemands, tels que Ferdinand Hodler, Carlos Swabe, Jan Toorop, Ferdinand Knopff, Jean Delville, Georges Minne et Xavier Mellery, ainsi que les « Nabi » Emile Bernard, Félix Valloton ou Charles Filliger. Tout ceci émane également, en grande partie, d’Angleterre où une révolte éclate contre l’académisme de Sir Joshua Reynolds. Sous les auspices et la protection du très populaire John Ruskin, véritable maniaque nostalgique d’un retour à un ordre féodal et mystique d’avant la Renaissance, apparait la Pré-Raphaelite Brotherhood (PRB) qu’un de ses fondateurs, Dante Gabriel Rossetti nomme avec humour Penis Rather Better.

Du positivisme au mysticisme

Le parcours personnel du peintre Kandinsky, universellement reconnu comme fondateur et parrain de l’Art moderne, nous éclaire encore plus sur cette question. Wassily Kandinsky naît le 4 décembre 1866 à Moscou d’une richissime famille aristocratique orthodoxe ayant fait fortune dans le commerce du thé. Comme Henri Matisse, il entre à l’université pour y étudier le droit et l’économie politique. En 1889, il est chargé d’une mission par la Société impériale des sciences naturelles et d’ethnographie qui consiste à étudier le droit criminel du peuple finnois Syrjaenen, tribu non christianisée établie dans la province de Vologda, à cinq cents kilomètres au nord de Moscou. Kandinsky écrit en 1937 : « A vrai dire, l’origine de ma peinture abstraite serait à chercher chez les peintres religieux des 10ème et 14ème siècles et dans la peinture populaire russe que j’ai vue pour la première fois lors de mon voyage dans le nord de la Russie. »

Nommé professeur de droit en 1896, cette même année un événement lui perturbe gravement l’esprit et il décide d’abandonner sa carrière universitaire, plongeant alors dans une crise mystique : la découverte de la radioactivité par le physicien français Antoine-Henri Becquerel :

« La désintégration de l’atome était la même chose, dans mon âme, que la désintégration du monde entier. Les murs les plus épais s’écroulaient soudain. Tout devenait précaire, instable, mou. Je ne serais pas étonné de voir une pierre fondre en l’air devant moi et devenir invisible. La science me paraissait anéantie : ses bases les plus solides n’étaient qu’un leurre, une erreur de savants qui ne bâtissaient pas leur édifice divin pierre par pierre, d’une main tranquille, dans une lumière transfigurée, mais tâtonnaient dans l’obscurité, au hasard, à la recherche de vérités et dans leur aveuglement, prenaient un objet pour un autre ».

Le passage d’un positivisme « matérialiste » à un mysticisme « spiritualiste » semble avoir trouvé en Kandinsky un exemple clinique. Tombé en admiration devant un opéra de Wagner, qu’il découvre à Moscou, il part habiter à Munich. Selon lui, « Lohengrin, me semble être une parfaite réalisation de Moscou. Les violons, les basses profondes et tout particulièrement les instruments à vent personnifiaient alors pour moi toute la force des heures du crépuscule. »

En 1900, après un premier refus, il est admis, avec Paul Klee, à l’examen d’entrée à l’académie de Franz von Stück, symboliste fort bien coté. Le Baiser du Sphinx (1895) de von Stück élabore le même thème que celui du tableau Jupiter et Sémélé de Gustave Moreau.

Le cavalier bleu terrassant le matérialisme

Un an plus tard, l’élève devient à son tour professeur. Il fonde le groupe Phalanx, symbole de la lutte contre l’académisme. Il s’avère habile organisateur de salons de peinture, disposant d’une fortune personnelle considérable et d’une force de conviction capable de mobiliser d’autres sponsors. Il internationalise très vite son combat, car la présence d’artistes étrangers donne une apparence universelle à la nouvelle tendance et dans la bonne tradition théosophique, il ouvre avec raison son groupe aux femmes jusqu’alors exclues des académies officielles.

Son admiration pour Blavatsky est d’ailleurs sans bornes. « Mme Blavatsky a certainement été la première à établir, après des années de séjour aux Indes, un lien solide entre ces ’sauvages’ et notre culture. A cette époque naquit l’un des plus grands mouvements spirituels unissant aujourd’hui un grand nombre d’hommes, en matérialisant cette union sous forme d’une ’Société Théosophique’. Cette société est composée de loges, qui tentent d’approcher les problèmes de l’esprit par la voie de la connaissance intérieure. »

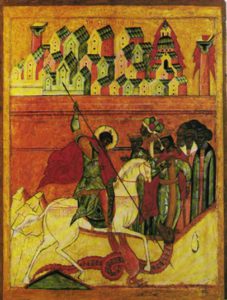

Unissant le groupe « Die Brücke » à ses propres efforts et à ceux de Franz Marc et Paul Klee, il fait naître l’Almanach du « Cavalier Bleu », en réalité une image retravaillée des icônes byzantins représentant St Georges transposé en chevalier spirituel terrassant le matérialisme.

Saint-Georges terrassant le dragon Icone de Novgorod, 16e siècle, collection Dominique de Ménil-Schlumberger, Houston, Texas. Wassily Kandinsky, 1912, couverture du Der Blaue Reiter, Editions Piper, donation Delaunay, Bibliothèque Nationale, Paris.

Dans son texte fondateur de 1909, « Du Spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier », Kandinsky construit tout un système magique de la couleur ayant une identité en soi :

« Le rouge tel que l’on se l’imagine, comme couleur sans frontière, typiquement chaude, agit intérieurement comme une couleur très vivante, vive, agitée, qui n’a cependant pas le caractère insouciant du jaune qui se dissipe de tous côtés, mais donne l’effet, malgré toute son énergie et son intensité, de la note puissante d’une force immense presque consciente de son but. Il y a dans cette effervescence et dans cette ardeur, principalement en soi et très peu tournée vers l’extérieur, une sorte de maturité mâle. »

« Lorsqu’il est moyen, comme le cinabre, le rouge gagne en permanence et en sensibilité aiguë : il est comme une passion qui brûle avec régularité, une force sûre d’elle-même, qu’il n’est pas aisé de recouvrir, mais qui se laisse éteindre par le bleu comme le fer rouge par l’eau. Ce rouge ne supporte rien de froid et perd par là sa résonance et sa signification. Ou plus exactement : ce refroidissement brutal, tragique, produit un ton que les peintres, aujourd’hui surtout, évitent et interdisent comme ’sale’. A tort. La saleté, sous sa forme matérielle, représentée matériellement, en tant qu’être matériel, possède sa résonance intérieure d’être matériel comme tout autre être. C’est pourquoi vouloir éviter la saleté en peinture est aussi injuste et aussi arbitraire que la peur d’hier devant la couleur `pure’. Il ne faut pas oublier que tous les moyens qui procèdent de la nécessité intérieure sont purs. Autrement ce qui est extérieurement sale est intérieurement pur. Sinon ce qui est extérieurement pur est intérieurement sale. »

« Les six couleurs, qui, par paires, forment trois grands contrastes, se présentent à nous comme un grand cercle, comme un serpent qui se mord la queue (symbole de l’infini et de l’éternité). Et à la droite et à la gauche nous trouvons les deux grandes possibilités du silence ; celui de la mort et celui de la naissance. »

On voit ici toute la rigueur de la logique formelle qu’un docteur en droit, charmé par le sens de la « construction » du droit romain, applique avec zèle au mysticisme. En plusieurs endroits apparaissent des références à la musique, telles « résonance, harmonie, rythme » etc. De la même façon que les idées musicales ne sont pas seulement communiquées par les paroles du texte, Kandinsky et Klee prétendent, avec ruse et habilité, qu’en peinture la couleur, le rythme, les formes, etc., prises en soi, peuvent communiquer des concepts.

Proche de Kandinsky, on retrouve le compositeur de musique atonale, Arnold Schönberg, qui fera éclater le système musical bien tempéré selon les mêmes principes mystiques, le rendant ainsi incapable de transmettre des idées.

De Piet Mondrian à Arno Breker

Le célèbre cubiste hollandais, Piet Mondrian, est un autre produit original du mélange de théosophie et de rigorisme calviniste. A l’époque, la ST recrute en faisant appel à ceux qui veulent « avoir une place parmi les pionniers de la pensée prochaine ». Une grande photo de Blavatsky décore son atelier de Laren aux Pays Bas, où il fréquente l’écrivain théosophe Schoenmakers, dont il distribue les livres. Dès 1892, il examine les théories de la ST, pour y adhérer en 1909.

Son triptyque « Evolution » exprime les trois stades de l’évolution spirituelle : à gauche, la déesse mère avec des triangles pointés vers le bas (y compris le bout des seins en forme de triangle…), le niveau le plus bas. Au centre, la même figure féminine, mais avec les triangles pointés vers le haut, stade d’activité et d’éveil. A droite, la synthèse des deux, en contemplation, avec les triangles s’entrecroisant en étoile. Nous sommes ici en plein délire théosophique.

Abordons aussi de l’art officiel du 3ème Reich, avec le symbolisme réaliste et religieusement païen du sculpteur Arno Breker, sculpteur personnel et préféré d’Adolf Hitler et réalisateur des fameuses sculptures incarnant l’Übermensch (surhomme) décorant le stade olympique de Berlin en 1936. L’artiste, qui se prétend « apolitique », ne peut ignorer le caractère réel du pouvoir au service duquel il se range. Son Bereitschaft (traduit en français comme La force) de 1939 en est un parfait exemple. Coqueluche des élites parisiennes, accueillant plus de 80.000 visiteurs à Paris en 1942 pour son exposition personnelle à l’Orangerie, il partage l’éthique fasciste de la cinéaste Leni Riefenstahl, toujours au service du régime nazi.

Grand ami de Jean Cocteau, de Vlaminck et de Derain, courtisé par Staline en 1945, son parcours est celui d’un cubiste (en 1922), déçu de sa rencontre avec Paul Klee et le Bauhaus, qui se relance dans la déification du corps humain. « J’ai toujours essayé de représenter le sens par un symbole », dit-il. D’ailleurs Breker n’hésite pas à transposer des têtes d’aigles sur des corps humains, comme dans sa sculpture Jeune Europe (1980), symbole du fils d’Isis, Horus.

Au centre, Arno Breker dans son atelier. A gauche, Le vainqueur, et à droite, Jeune Europe, 1980, Düsseldorf. En tranférant la tête de l’aigle impérial sur le corps athlétique d’un jeune champion olympique de natation, Breker « fabrique » ici un nouveau Horus, fils d’Isis…

Cette inversion des symbolismes, réaffirmant la suprématie des valeurs mâles sur les valeurs femelles, n’est rien d’autre que la création d’une esthétique de la guerre. Celui qui se vante en 1980 d’avoir protégé Pablo Picasso et Dina Vierny, est aujourd’hui admiré par Alain de Benoist et sa « Nouvelle Droite », toujours en quête de mythes fondateurs.

Voyons aussi les futuristes italiens, dont la plupart rejoindront le fascisme. Ils sont d’ailleurs un peu étonnés d’être condamnés avec tant de virulence par Hitler à Nuremberg. F.T. Marinetti, dans le Manifeste du futurisme, publié dans Le Figaro du 20 février 1909, affiche pourtant la couleur :

« (3). La Littérature ayant jusqu’ici magnifié l’immobilité pensive, l’extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l’insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing (…) »

« (7). Il n’y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chefs-d’œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues, pour les sommer de se coucher devant l’homme (…) »

« (9). Nous voulons glorifier la guerre —seule hygiène du monde— le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles Idées qui tuent, et le mépris de la femme.(…) »

« (10). Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires…. »

Ainsi, nous avons montré que cette modernité-là n’est rien d’autre qu’une restauration des « valeurs » les plus rétrogrades des civilisations anciennes, vidées de leur fil conducteur de progrès et figées en caricatures de leurs propres défauts. Ce que nous défendons ici est, au contraire, une renaissance, c’est-à-dire la création authentique fécondée par les meilleures contributions de l’ensemble des civilisations, qu’elles soient indiennes, africaines, asiatiques ou européennes.

Notre critique du moderne n’est donc nullement fondée sur la nostalgie passéiste d’un âge d’or supposé parfait, mais sur une certaine dignité de l’homme et de son esprit. Maintenant, si vous voulez parler de modernité, parlons des peintures du Fayoum des 2ème et 3ème siècle.

Quant aux théosophes, bien qu’il existe toujours un réseau mondial de loges Blavatsky, d’Anvers à Philadelphie jusqu’à Saint-Pétersbourg, c’est surtout le courant écolo-pacifiste vert qui incarne cette volonté de destruction du paradigme culturel humaniste.

Comme les théosophes hier, les Verts qui ont remplacé la déesse mère (car ça fait « trop religieux ») en Terre mère (Gaïa), comptent changer la face du monde avec le même messianisme, et s’allient de fait avec les courants du sang, du sol et de la race. Comme hier, ce courant s’est développé sous la protection des plus hautes sphères de l’oligarchie britannique : Feu Jimmy Goldsmith, coffre-fort du vicomte Philippe de Villiers, a un frère, Teddy , qui, lui, est un grand protecteur de Greenpeace ! Aujourd’hui c’est sous le patronage du Prince Philip — mari consort de la reine d’Angleterre Elisabeth II — fondateur et président d’honneur du WWF (Fonds mondial pour la nature), que Greenpeace peut se lancer à l’assaut du nucléaire français, perçu comme le symbole de la société industrielle moderne.

A lire : Les racines fascistes et symbolistes des « killer games ».

Bibliographie

- Chaitkin, Anton et Tarpley, Webster « The Palmerston Zoo », Executive Intelligence Review, Vol. 21, N°16, 15 avril 1994.

- Clair, Jean, « Considérations sur l’Etat des Beaux Arts — Critique de la modernité », Gallimard, Paris 1983, chap. I, p.11.

- Parmelin, Hélène, « Peinture, pierre de touche de la liberté », L’Unité n°416, vers 1978.

- Cheminade, Jacques, « Time to destroy the myth of Napoleon Bonaparte », Executive Intelligence Review, Vol. 23, N°42, oct.18, 1996.

- Gibson, Michaël, « Le symbolisme », Editions Taschen, 1994.

- Jaurès, Jean, « De la réalité du monde sensible », Editions Alcuin, Paris, 1994.

- Kandinsky, Nina, « Kandinsky et moi », Flammarion 1978, Paris, citations de « Regards sur le passé » de Wassily Kandinsky.

- Kandinsky, Wassily, « Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier », Editions Denoël, Paris 1989. Ecrit en 1909, paru en 1911, p.76. (en anglais, Dover Editions, New York, 1977).

- Lantier, Jacques « La Théosophie », Editions Culture, Art, Loisirs, p.107.

- LaRouche, Lyndon, « How Cauchy ruined France », Executive Intelligence Review, Vol. 24, N°24, 20 juin 1997.

- Noël, Bernard, « Arno Breker et l’art officiel », Jacques Damase Editeur, Paris 1981.

- Sloan, Christopher and Laurie, « The war against Raphael », New Solidarity, 23 mai 1983.