Étiquette : Oasis

Posted by: Karel Vereycken | on mars 24, 2024

Israël-Palestine: faisons de l’eau une arme pour la Paix !

« Si nous réglons tous les problèmes du Proche-Orient, mais pas celui du partage de l’eau, notre région explosera. La paix ne sera pas possible. » (Yitzhak Rabin, ancien Premier ministre israélien, 1992)

« On ne fait la paix qu’avec ses ennemis. » (Yitzhak Rabin)

Sommaire:

1. Géographie du Proche-Orient

2. Ressources

3. Hydrographie du bassin du Jourdain

A. Source

B. Affluents

C. Lac Tibériade, lac Kinneret, mer de Galilée

D. Yarmouk

4. Sources d’eau pour Israël-Palestine

A. Eaux de surface

B. Eaux souterraines

C. Dessalement

D. Eaux usées

5. Projets d’aménagement

A. Aqueduc national

B. Plan Johnston

C. Canal d’irrigation de Ghor

D. Aqueduc mer Morte – Méditerranée

E. Aqueduc mer Morte – mer Rouge

F. Les projets turcs

G. Vices cachés et non-application des accords d’Oslo

H. Canal de navigation Ben Gourion

I. Plan Oasis

6. Alvin Weinberg, Yitzhak Rabin et Lyndon LaRouche

Cet article offre aux lecteurs des clés. Pour comprendre l’histoire des guerres de l’eau qui continuent à ravager le Proche-Orient, il est essentiel d’en comprendre les enjeux géologiques, hydrographiques, géographiques et politiques. Dans la deuxième partie, nous examinerons les différentes options d’aménagement des ressources en eau en vue d’une stratégie de sortie de crise. Nous aborderons l’enjeu gazier, autre sujet de conflit ou de coopération potentielle, dans un prochain article.

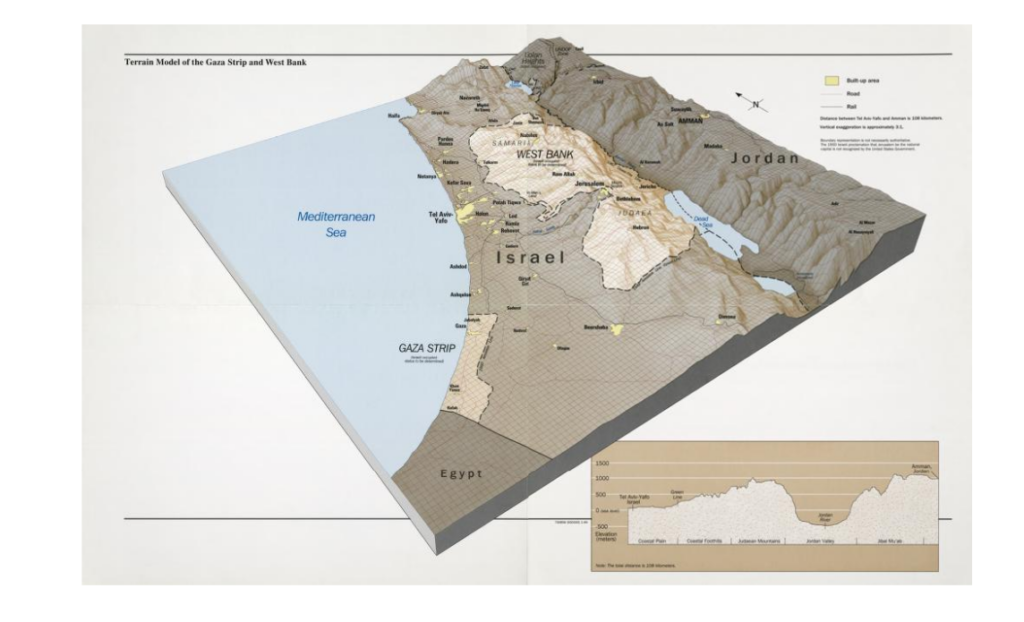

1. Géographie

Quatre pays se partagent le bassin du Jourdain, le Liban, la Syrie, la Jordanie et Israël, auxquels il faut ajouter les territoires palestiniens de Cisjordanie et de Gaza.

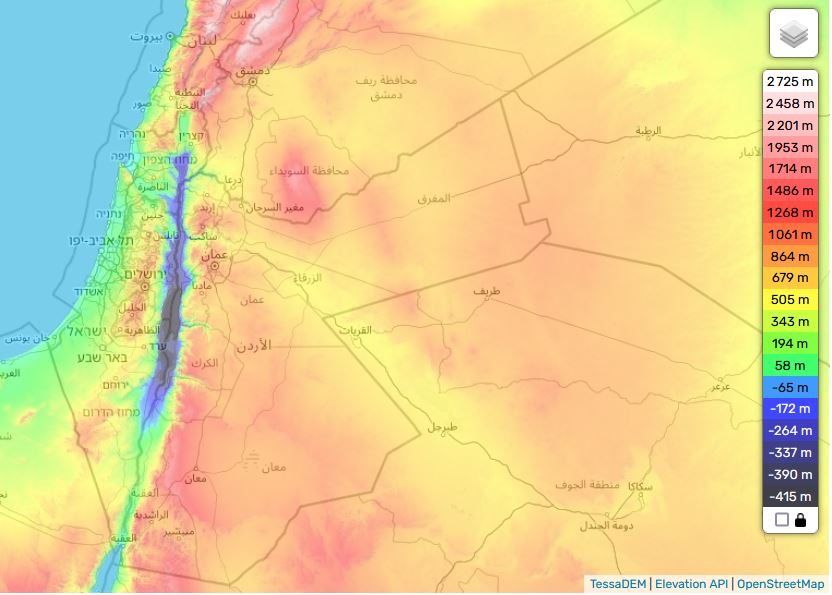

Logée dans le creux d’une dépression tectonique se situant sur la grande faille qui court depuis Aqaba jusqu’à la Turquie, la vallée du Jourdain est l’un des bassins de vie les plus bas au monde, puisqu’il se jette dans la mer Morte, à 421 mètres sous le niveau des océans.

Voir carte topographique interactive

De plus, il s’agit d’un bassin endoréique, c’est-à-dire d’un cours d’eau n’aboutissant ni à la mer ni à l’océan. Comme pour le bassin de la mer d’Aral en Asie centrale, ceci implique que toute eau puisée ou détournée en amont réduit le niveau de son réceptacle ultime, la mer Morte (voir plus bas) et pourrait même, éventuellement, la faire disparaître.

Tout en restant une artère fondamentale pour toute la région, le Jourdain est un fleuve présentant plusieurs inconvénients : son cours n’est pas navigable, son débit reste peu élevé et ses eaux, fortement salées, sont polluées.

Comme un des facteurs clés de l’équation (le nexus) « eau, énergie, nourriture », trois facteurs dont l’interdépendance est telle qu’on ne peut les traiter isolément, l’aménagement de la ressource en eau reste un enjeu capital et occupe une place primordiale pour tout avenir partagé entre Israël et ses voisins arabes.

2. Pluviométrie et ressources hydriques

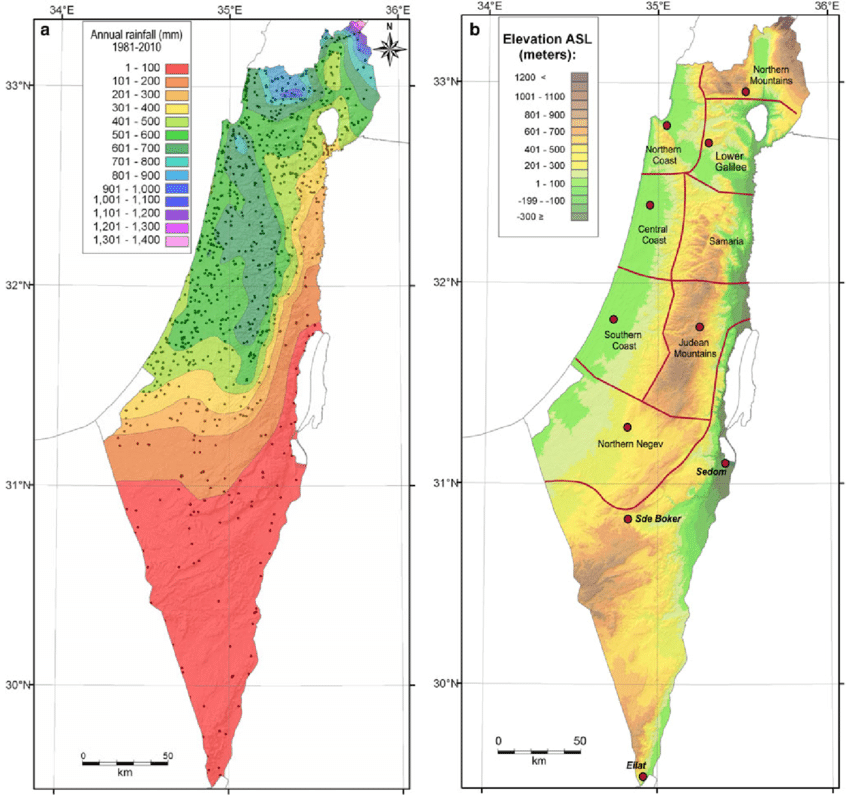

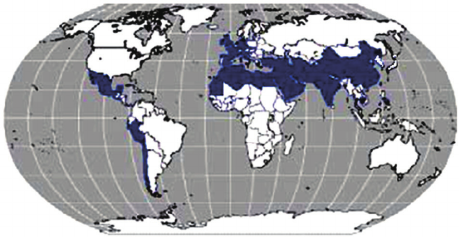

Le Moyen-Orient forme une longue bande aride qui n’est interrompue qu’accidentellement par des zones où les précipitations sont abondantes (autour de 500-700 mm/an), par exemple les montagnes du Liban, de la Palestine, du Yémen.

Géographiquement, une bonne partie du Moyen-Orient est située au Sud de l’isohyète (ligne imaginaire reliant des points d’égales précipitations) indiquant les 300 mm/an. Cependant, les précipitations n’ont qu’un effet limité du fait de leur saisonnalité (octobre-février).

Par conséquent, le débit et les crues des cours d’eaux sont irréguliers au fil de l’année, en plus d’être irréguliers entre les années. Idem pour l’alimentation des nappes phréatiques.

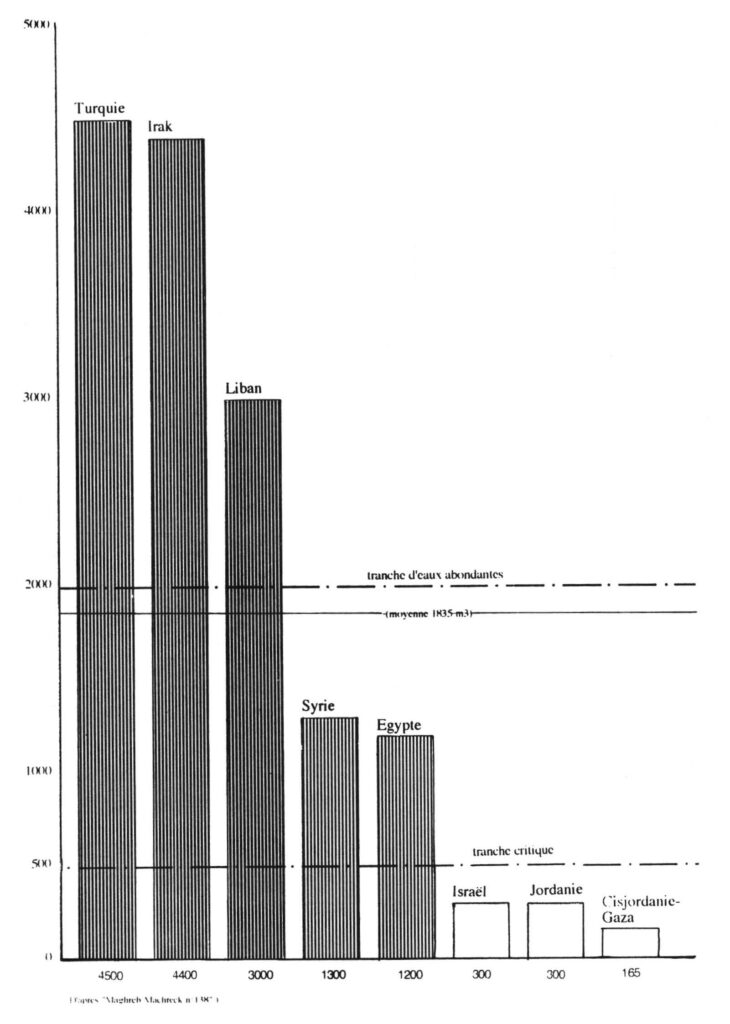

Maintenant, en termes de ressources totales en eau par personne et par Etat, elles sont très inégalement réparties.

État par État, les ressources totales en eau sont très inégalement réparties dans la région :

–La Turquie et l’Irak disposent de plus de 4 000 mètres cubes par personne et par an, et le Liban d’environ 3 000 m³/personne/an, ce qui est supérieur à la moyenne régionale (1 800 m³/personne/an).

–La Syrie et l’Égypte ont environ 1 200 m³/personne/an, soit un tiers de moins.

D’autre part, certains pays se situent en dessous de la fourchette critique de 500 m³/an/habitant :

–Israël et la Jordanie disposent de 300 m³/an/habitant, et les Territoires palestiniens (Cisjordanie-Gaza) de moins de 200 m³/an/habitant. Ils se trouvent dans ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle une situation de « stress hydrique ».

Le Moyen-Orient jouit d’une abondance d’eau à l’échelle régionale, mais compte de nombreuses zones en pénurie chronique, à l’échelle locale.

3. Hydrographie du bassin du Jourdain

A. Source

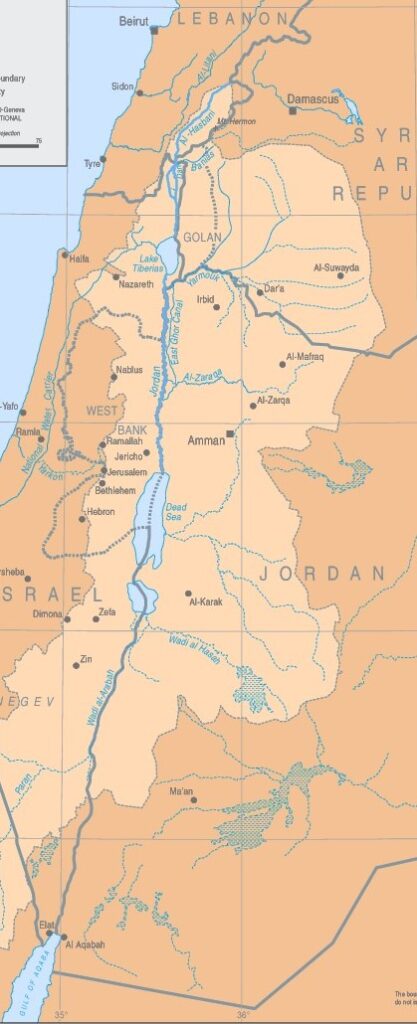

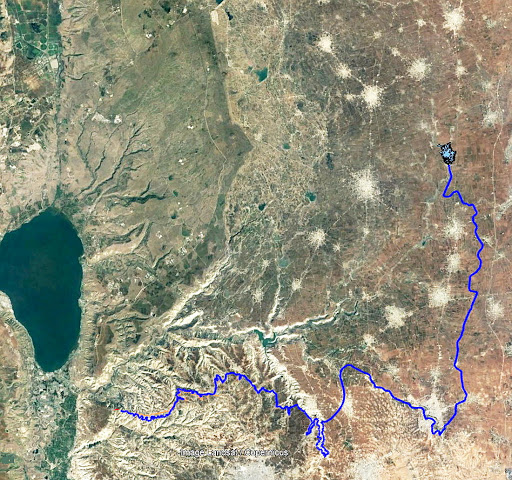

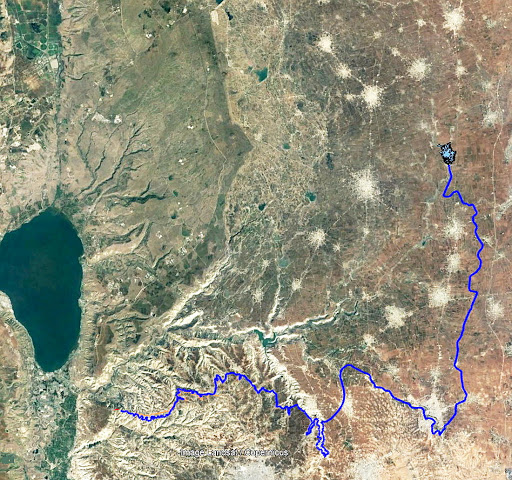

Long de 360 km de long, le fleuve Jourdain naît de l’eau qui descend des pentes du Jabal el-Cheikh (mont Hermon) au sud du Liban, sur la frontière avec la Syrie.

B. Affluents

Une fois passée la frontière israélienne, trois affluents rejoignent le Jourdain à environ 6 km en amont de l’ancien lac Houleh (aujourd’hui assaini) :

1. Le Hasbani, avec un débit de 140 millions de mètres cubes par an, prend sa source au Liban, qu’il parcourt sur 21 km. Son cours supérieur varie fortement en fonction des saisons, alors que son cours inférieur est plus régulier.

2. Long de 30 km, le Banias, actuellement placé sous le contrôle d’Israël, a un débit annuel proche de celui de l’Hasbani (140 MMC/an). Il prend sa source en Syrie sur les hauteurs du Golan, et s’étire en Israël sur environ 12 km avant de se jeter dans le Haut Jourdain.

3. Le Nahr Leddan (ou le Dan) se forme en Israël lorsque se rejoignent les eaux provenant en majorité des hauteurs du Golan. Bien que restreint, son cours reste stable et son débit annuel est supérieur à ceux des deux autres affluents du haut Jourdain, puisqu’il dépasse les 250 MMC/an.

C. Lac de Tibériade (Mer de Galilée, lac de Kinneret)

Le Jourdain parcourt ensuite 17 km de gorges étroites pour arriver au lac de Tibériade, où la salinité est forte, d’autant plus qu’on a détourné des cours d’eau douce qui s’y jetaient. Le lac de Tibériade reçoit cependant les eaux des multiples petits cours d’eau traversant les hauteurs du Golan.

D. La rivière Yarmouk

Le Jourdain rencontre alors la rivière Yarmouk (arrivant de Syrie), puis décrit des méandres sur 320 km (109 km à vol d’oiseau) avant d’atteindre la mer Morte. Ces 320 km sont occupés par une plaine humide (le zor humide), à la végétation subtropicale, dominée des deux côtés (cisjordanien et jordanien) par des terrasses sèches et ravinées.

4. Sources d’eau pour Israël

L’État hébreu dispose de quatre principales sources d’approvisionnement en eau.

A. Eaux de surface

Israël bénéficie des réserves en eau douce du lac de Tibériade en Galilée, au nord du pays. Traversée par le Jourdain, cette petite mer intérieure représente 25 % des besoins en eau d’Israël. Cette source d’eau a été sanctuarisée par son annexion dans les hauteurs du Golan et son occupation au Sud Liban.

B. Eaux souterraines

En plus des eaux de surface (rivières), le pays peut compter sur ses aquifères côtiers, de Haïfa à Ashkelon. Située entre Israël et la Cisjordanie occupée, la principale nappe phréatique, l’aquifère de montagne Yarkon-Taninim, a une capacité de 350 MMC/an. Dans le nord-est et l’est de la Cisjordanie se trouvent deux autres nappes, d’une capacité respective de 140 et 120 MMC/an.

C. Dessalement de l’eau de mer

Cinq usines de dessalement construites le long du littoral israélien – à Soreq, Hadera, Ashkelon, Ashdod et Palmachim – fonctionnent actuellement et deux autres sont en cours de construction. Ensemble, ces usines devraient représenter 85 à 90 % de la consommation annuelle d’eau d’Israël, ce qui constitue un changement de cap remarquable.

L’usine de dessalement de Sorek, située à environ 15 km au sud de Tel Aviv, est devenue opérationnelle en octobre 2013 avec une capacité de traitement de l’eau de mer de 624 000 m³/jour, ce qui en fait la plus grande usine de dessalement d’eau de mer au monde. L’installation de dessalement utilise le processus d’osmose inverse de l’eau de mer (SWRO) pour fournir de l’eau au système national de transport d’eau d’Israël (NWC, voir ci-dessous). La construction d’une douzaine d’autres unités de ce type est envisagée.

Israël, qui est confronté à de graves sécheresses depuis 2013, a même commencé à pomper de l’eau de mer dessalée de la Méditerranée dans le lac de Tibériade, une performance unique au monde. Alors qu’Israël était confronté à une pénurie d’eau il y a deux décennies, il exporte désormais de l’eau vers ses voisins (mais pas trop vers la Palestine). Israël fournit actuellement 100 millions de m3 à la Jordanie et répond à 20 % de ses besoins en eau.

A partir de 100 litres d’eau de mer, on peut obtenir 52 litres d’eau potable et 48 litres d’eau saumâtre. Bien que très performant et très utile, ce type de technologie reste à perfectionner car pour l’instant, il rejette en mer des saumures qui perturbent l’écosystème marin. Pour réduire cette pollution et la transformer en déchets solides, il faut multiplier l’opération de nombreuses fois et donc la consommation énergétique.

D. Recyclage des eaux usées

Le pays se vante de recycler entre 80 % et 90 % de ses eaux usées pour alimenter les cultures agricoles. Ces eaux traitées, utilisées pour l’irrigation, sont appelées effluents. Leur taux d’utilisation en Israël est l’un des plus élevés au monde.

Le traitement est effectué par 87 grandes stations d’épuration des eaux usées qui fournissent plus de 660 millions de m3 par an. Cela représente environ 50 % de la demande totale en eau pour l’agriculture et environ 25 % de la demande totale en eau du pays. Israël a pour objectif de doubler la production d’effluents pour le secteur agricole d’ici 2050.

5. Projets d’aménagement

Pour Israël, se doter de ressources en eau dans une région désertique, par la technique, la force militaire et/ou la diplomatie, a été dès le début un impératif régalien pour répondre aux besoins d’une population en forte croissance et, aux yeux du reste du monde, une démonstration de sa supériorité.

Cette symbolique se manifeste notamment à travers la figure du père de l’État hébreu, David Ben Gourion (1886-1973), qui avait pour objectif de faire « fleurir » le désert du Néguev, au sud du pays.

Dans son ouvrage Southwards (1956), Ben Gourion décrit ainsi son ambition :

« C’est absolument vital pour l’État d’Israël, à la fois pour des raisons économiques et sécuritaires, d’aller vers le sud : nous devons diriger l’eau et la pluie vers là-bas, y envoyer les jeunes pionniers […] ainsi que l’essentiel des ressources de notre budget au développement. »

A. Aqueduc national

De 1959 à 1964, les Israéliens ont construit le National Water Carrier of Israël (NWC ou aqueduc national), à ce jour le plus grand projet hydraulique du pays.

Les premières idées sont apparues dans le livre Altneuland (1902) de Theodor Herzl, dans lequel il parle d’utiliser les sources du Jourdain à des fins d’irrigation et de canaliser l’eau de mer pour produire de l’électricité depuis la Méditerranée, près de Haïfa, jusqu’à un canal parallèle au Jourdain et à la mer Morte, en passant par les vallées de Beit She’an et du Jourdain.

« Tout l’avenir économique de la Palestine dépend de son approvisionnement en eau », déclarait en 1919 Chaïm Waizmann, le dirigeant de l’Organisation sioniste mondiale. Seulement, il préconisait d’intégrer la vallée du Litani (sud du Liban actuel) à l’Etat palestinien.

Avec le NWC, l’écoulement naturel du Jourdain est empêché par la construction d’un barrage, construit au sud du lac de Tibériade. A partir de là, l’eau est déviée vers l’aqueduc national, un système long de 130 km combinant tuyaux géants, canaux ouverts, tunnels, réservoirs et stations de pompage à grande échelle. L’objectif est de transférer l’eau du lac de Tibériade vers le centre très peuplé et le sud aride, y compris le désert du Néguev.

Lors de son inauguration en 1964, 80 % de son eau était allouée à l’agriculture et 20 % à l’eau potable. En 1990, l’aqueduc national fournissait la moitié de l’eau potable en Israël. En y intégrant l’eau provenant des usines de dessalement d’eau de mer, il approvisionne aujourd’hui Tel Aviv, une ville de 3,5 millions d’habitants, Jérusalem (1 million d’habitants) et (hors période de guerre) Gaza et les territoires occupés de Cisjordanie. Depuis 1948, la superficie des terres agricoles irriguées est passée de 30 000 à 186 000 hectares. Grâce à la micro-irrigation (goutte à goutte, y compris sous la surface), la production agricole israélienne a augmenté de 26 % entre 1999 et 2009, bien que le nombre d’agriculteurs ait chuté de 23 500 à 17 000.

Cependant, depuis sa construction, le projet de détournement de l’eau du Jourdain a été une source de tension, en particulier avec la Jordanie et la Syrie, sans parler des Palestiniens, largement exclus des bénéfices économiques du projet.

La guerre de l’eau

En lançant son aqueduc national, Israël a fait cavalier seul, alors que pour le reste du monde, il était clair que ce détournement des eaux du Jourdain allait susciter de vives tensions avec ses voisins.

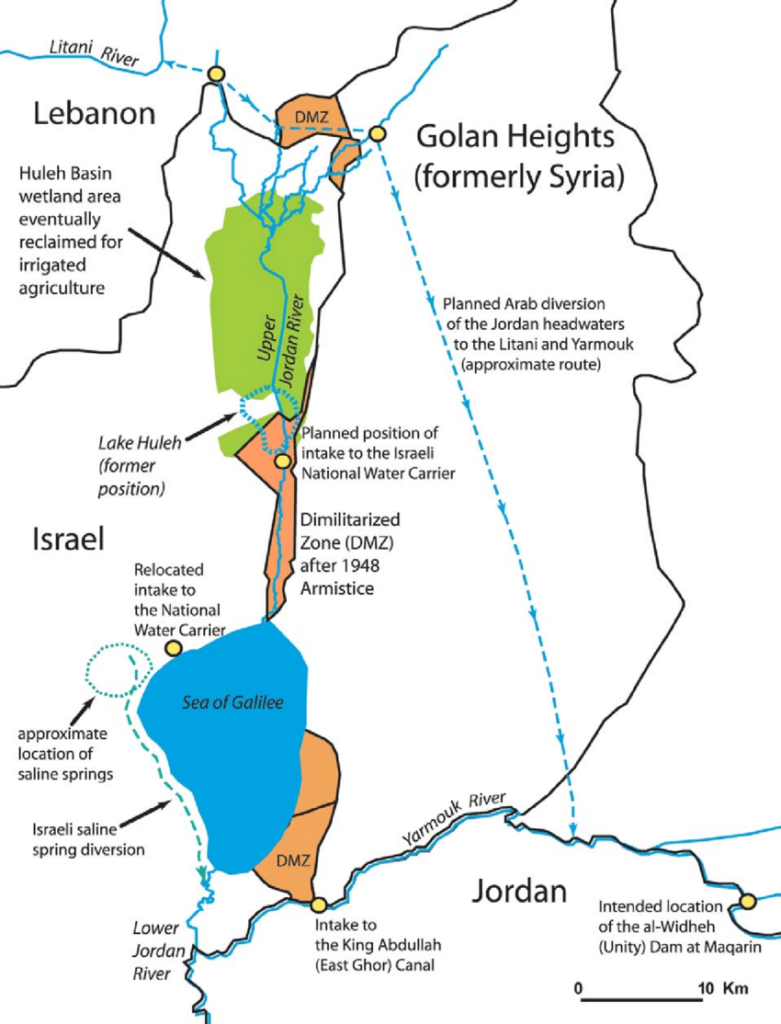

Dès 1953, Israël, pour préparer le travail, procède sans consulter quiconque à l’assèchement du lac Houleh, au nord du lac Tibériade, entraînant des escarmouches avec la Syrie.

En 1959, démarre le chantier de l’aqueduc national, interrompu dans un premier temps par l’arrêt des financements par les Etats-Unis, qui ne veulent pas voir monter la violence dans le contexte de la Guerre froide.

Rappelons que, suite à la crise de Suez de 1956, l’Union soviétique s’installe durablement en Syrie comme puissance protectrice des pays arabes contre la « menace israélienne ». Elle obtient, dans le cadre du déploiement de sa présence navale en Méditerranée, des facilités pour sa flotte à Lattaquié en Syrie et un traité d’assistance militaire mutuel est signé.

Cependant, Israël parvient à reprendre le chantier qu’elle poursuit discrètement. La prise d’eau dans le lac de Tibériade commence en juin 1964 dans le plus grand secret. Lorsque les pays arabes l’apprennent, la colère est grande. En novembre 1964, l’armée syrienne tire sur des patrouilles israéliennes autour de l’usine de traitement de l’aqueduc national, provoquant des contre-attaques israéliennes. En janvier 1965, l’aqueduc est la cible du premier attentat du Fatah (organisation luttant pour la libération de la Palestine) dirigé par Yasser Arafat.

Les États arabes finissent par se rendre à l’évidence qu’ils ne pourront jamais arrêter le projet par une action militaire directe. Ils changent de tactique et adoptent le Plan de diversion des sources du Jourdain, immédiatement mis en œuvre en 1965, visant à détourner les eaux en amont du Jourdain vers le fleuve Yarmouk (en Syrie). Le projet était techniquement difficile et coûteux, mais s’il avait réussi, il aurait détourné 35 % de l’eau qu’Israël comptait retirer du cours supérieur du Jourdain.

Israël considère ce détournement comme une atteinte à ses droits souverains. Les relations dégénèrent et des affrontements frontaliers s’ensuivent, les forces syriennes tirant sur les agriculteurs et les patrouilles de l’armée israélienne, et les chars et l’artillerie israéliens détruisant les chars syriens ainsi que le matériel de terrassement utilisé pour le chantier de détournement.

En juillet 1966, l’armée de l’air israélienne bombarde un parc de matériel de terrassement et abat un MiG-21 syrien. Les États arabes abandonnent leur effort de détournement, mais le conflit se poursuit à la frontière israélo-syrienne, avec notamment une attaque aérienne israélienne sur le territoire syrien en avril 1967.

Pour bien des analystes, il s’agissait là d’un prélude à la guerre des Six-Jours, en 1967, amenant Israël à occuper le plateau du Golan pour protéger son eau. La guerre des Six jours modifie profondément la donne géopolitique du bassin, puisque Israël occupe à présent, en plus de la Bande de Gaza et du Sinaï, la Cisjordanie et le Golan.

Comme le précise Hervé Amiot dans « Eau et conflits dans le bassin du Jourdain« :

« De pays en aval, Israël passe à la position de pays en amont, lui permettant d’acquérir le contrôle de vastes ressources. Israël contrôle désormais 20 % de la rive nord du Yarmouk et occupe les hauteurs du Golan, contrôlant ainsi tous les petits cours d’eau se jetant dans le lac de Tibériade. De plus, l’occupation totale de la Cisjordanie permet de contrôler les importantes nappes phréatiques. »

En réalité, dès 1955, entre un quart et un tiers de l’eau provenait de la nappe du sud-ouest de la Cisjordanie. Aujourd’hui, les nappes de Cisjordanie fournissent 475 millions de m³ d’eau à Israël, soit 25 à 30 % de l’eau consommée dans le pays (et 50 % de son eau potable).

Deux mois après la prise des territoires occupés, Israël publie le décret militaire 92, transférant à l’armée israélienne l’autorité sur toutes les ressources en eau des territoires occupés et conférant « le pouvoir absolu de contrôler toutes les questions liées à l’eau au responsable des ressources en eau, nommé par les tribunaux israéliens ». Ce décret révoque toutes les licences de forage délivrées par le gouvernement jordanien et désigne la région du Jourdain comme zone militaire, privant ainsi les Palestiniens de tout accès à l’eau, tout en accordant à Israël un contrôle total sur les ressources en eau, utilisées pour soutenir ses projets de colonisation.

Rendre le Golan à la Syrie et reconnaître la souveraineté de l’Autorité palestinienne sur la Cisjordanie semble impossible pour Israël, au vu de la dépendance accrue de l’Etat hébreu envers les ressources hydriques de ces territoires occupés. L’exploitation de ces ressources continuera donc, malgré l’article 55 du règlement de la IVe Convention de la Haye, stipulant qu’une puissance occupante ne devient pas propriétaire des ressources en eau et ne peut les exploiter pour le besoin de ses civils.

B. Le plan Johnston

OBJECTIF : Dans le contexte de la guerre froide, contrer l’influence croissante de Nasser dans la région. Offrir une stabilité régionale en construisant barrages et canaux permettant un partage équitable des ressources en eau et fournissant de l’eau et de l’énergie à la fois à Israël et aux États arabes qui accueillent les « malheureux » réfugiés palestiniens.

En juillet 1952, un groupe d’officiers libres, dont Nasser, renversent la monarchie et créent la République Égyptienne. Une grande partie du monde arabe applaudit alors l’Egypte et sa volonté de mettre fin au colonialisme. En octobre de la même année, Eisenhower est élu président des Etats-Unis. Pour éviter que tout le monde arabe se rallie derrière Nasser et se coalise contre les Etats occidentaux, les Etats-Unis, tout en planifiant en secret l’élimination de Nasser, proposeront alors des politiques de développement séduisantes en échange d’une acceptation de leur domination. L’agitation nationaliste israélienne apparaît alors souvent pour Washington comme une menace. Si l’intérêt légitime d’Israël pour sécuriser son accès à l’eau, clé absolue de sa survie et de son développement, est pris en compte, Washington exige qu’on partage de façon équitable l’eau et qu’offre aux pays voisins des ressources suffisantes leur permettant d’accueillir les millions de Palestiniens exilés chez eux suite à la Nakba.

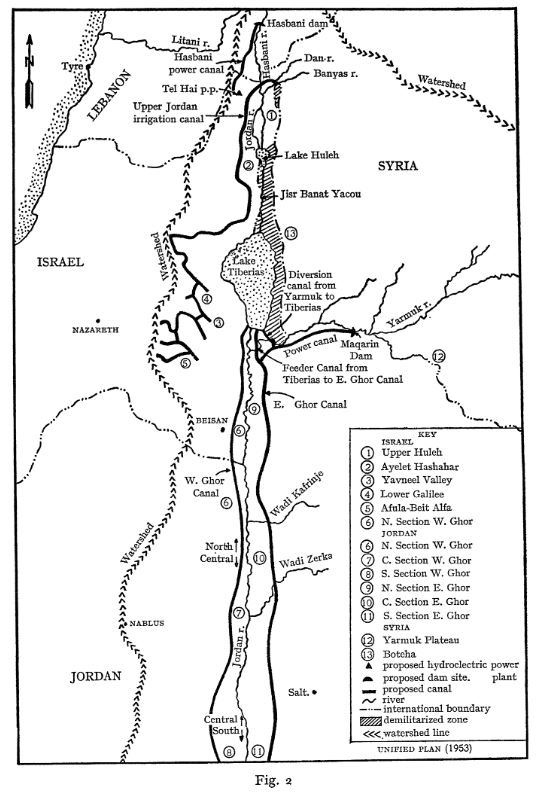

Face au risque de conflits, le gouvernement américain propose, dès 1953, donc des années avant qu’Israël lance son plan, une médiation pour résoudre les contentieux sur le bassin du Jourdain. Cela aboutit au « Plan unifié pour la vallée du Jourdain », dit « plan Johnston », du nom d’Eric Allen Johnston, l’envoyé pour l’eau du président américain Dwight Eisenhower.

Le 13 octobre 1953, le secrétaire d’État d’Eisenhower, John Foster Dulles, dans une lettre classée secrète, a expliqué à Johnston en quoi consistait sa mission et le 16 octobre, dans une déclaration publique, Eisenhower a expliqué :

« L’une des principales causes d’inquiétude au Proche-Orient est le fait que des centaines de milliers de réfugiés arabes vivent sans moyens de subsistance adéquats dans les États arabes. Les besoins matériels de ces personnes ont été pris en charge par l’Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA)… Il est cependant évident depuis le début que tous les efforts doivent être faits par les pays concernés, avec l’aide de la communauté internationale, pour trouver un moyen de donner à ces malheureux l’occasion de retrouver leur autonomie personnelle.

L’un des principaux objectifs de la mission de M. Johnston sera d’entreprendre des discussions avec certains Etats arabes et Israël, en vue d’un développement mutuel des ressources en eau de la vallée du Jourdain sur une base régionale, dans l’intérêt de tous les habitants de la région.

(…) Une telle approche régionale promet une amélioration économique considérable dans les pays concernés grâce au développement de l’irrigation et de l’énergie hydroélectrique qui font cruellement défaut et grâce à la création d’une base économique sur la terre pour une proportion substantielle des réfugiés arabes. Je suis convaincu que l’acceptation d’un plan global de développement de la vallée du Jourdain contribuerait grandement à la stabilité du Proche-Orient et au progrès économique général de la région ».

Ce plan établit le caractère transfrontalier du bassin et propose un partage équitable de la ressource en accordant 52 % de l’eau à la Jordanie, 31 % à Israël, 10 % à la Syrie et 3 % au Liban.

Le plan Johnston, tout comme la Tennessee Valley Authority pendant le New Deal de FDR, était essentiellement basé sur la construction de barrages pour l’irrigation et l’hydroélectricité. L’eau était présente et correctement gérée, suffisante pour les besoins de la population de l’époque. Ses principales caractéristiques du plan étaient les suivantes:

- un barrage sur la rivière Hasbani pour fournir de l’énergie et irriguer la région de Galilée ;

- des barrages sur les rivières Dan et Banias pour irriguer la Galilée ;

- le drainage des marais de Huleh ;

- un barrage à Maqarin sur la rivière Yarmouk pour le stockage de l’eau (capacité de 175 mmc) et la production d’électricité ;

- un petit barrage à Addassiyah sur le Yarmouk pour détourner ses eaux vers le lac de Tibériade et vers le sud le long du Ghor oriental ;

- un petit barrage à la sortie du lac de Tibériade pour augmenter sa capacité de stockage ;

- des canaux à écoulement par gravité le long des côtés est et ouest de la vallée du Jourdain pour irriguer la zone située entre le confluent du Yarmouk avec le Jourdain et la mer Morte ;

- des ouvrages de contrôle et des canaux pour utiliser les débits pérennes des oueds que les canaux traversent.

Voir les détails du plan Johnston dans cet article très complet :

Validé par les comités techniques d’Israël et de la Ligue arabe, ce projet n’exige pas qu’Israël renonce à son ambition de verdir le désert du Néguev. Pourtant, sa présentation à la Knesset, en juillet 1955, n’aboutit malheureusement pas à un vote. Le comité arabe approuve le plan en septembre 1955 et le transmet au conseil de la Ligue arabe pour approbation finale. Tragiquement, cette institution refuse, elle aussi, de le ratifier le 11 octobre, à cause de son opposition à un acte impliquant une sorte de reconnaissance d’Israël… L’erreur ici fut d’isoler la question de l’eau d’un accord plus général de paix et de justice résultant d’un développement mutuel.

Après la crise du canal de Suez en 1956, les pays arabes, à l’exception de la Jordanie, durcissent considérablement leur position à l’égard d’Israël et s’opposent désormais frontalement au plan Johnston, alléguant qu’il accroît la menace représentée par ce pays en lui permettant de renforcer son économie. Ils assurent aussi que l’accroissement de ses ressources hydriques ne peut qu’augmenter le mouvement de migration des Juifs vers l’État hébreu, réduisant ainsi les possibilités de retour des réfugiés palestiniens de la guerre de 1948…

On ne refait pas l’histoire, mais on peut penser que l’adoption du plan Johnston aurait pu éviter des conflits, notamment celui de 1967 qui coûta la vie à 15 000 Égyptiens, 6000 Jordaniens, 2500 Syriens et un bon millier d’Israéliens.

C. La réponse jordanienne: le canal du Ghor

OBJECTIF : construire la section jordanienne (le canal du Ghor oriental) du plan Johnston afin de disposer d’eau pour l’irrigation et la capitale de la Jordanie.

Presque au même moment où Israël achève son aqueduc national, entre 1955 et 1964, la Jordanie creuse de son côté le canal du Ghor oriental, qui débute à la confluence entre le Yarmouk et le Jourdain, dont il suit un cours parallèle jusqu’à la mer Morte, en territoire jordanien.

A l’origine, il s’agissait d’un projet plus vaste, le « Grand Yarmouk », qui prévoyait deux barrages de stockage sur cette rivière et un canal du Ghor occidental sur la rive occidentale du Jourdain. Cet autre canal ne fut jamais construit, Israël ayant pris entre-temps la Cisjordanie à la Jordanie, lors de la guerre des Six-Jours de 1967.

En fait, en déviant les eaux du Yarmouk pour alimenter son propre canal, la Jordanie se procure de l’eau pour sa capitale Amman et son agriculture, tout en asséchant, elle aussi, le fleuve Jourdain.

La région du bassin versant du Jourdain, en Jordanie, est une région d’une importance primordiale pour le pays. En effet, elle accueille 83 % de la population, les principales industries, ainsi que 80 % de l’agriculture irriguée. On y trouve également 80 % de la ressource hydrique du pays.

Or, le royaume hachémite, dont 92 % du territoire est désertique, se place parmi les pays les plus pauvres en eau. Alors qu’Israël dispose de 276 m³ d’eau douce naturelle disponible par an et par habitant, la Jordanie n’en compte que 179 m³, dont plus de la moitié provient des nappes phréatiques.

L’ONU considère d’ailleurs qu’un pays doté de moins de 500 m³ d’eau douce par an et par habitant souffre de « stress hydrique absolu ». Sans compter que depuis le début de la guerre civile syrienne, la Jordanie a accueilli près de 1,4 million de réfugiés sur son sol, en plus de ses 10 millions d’habitants.

Conçu en 1957, le canal du Ghor oriental fut réalisé entre 1959 et 1961. En 1966, la partie en amont jusqu’à Wadi Zarqa était achevée. Le canal, qui faisait alors 70 km de long, fut prolongé à trois reprises entre 1969 et 1987.

Les États-Unis, par l’intermédiaire de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), ont financé la phase initiale du projet, après avoir obtenu du gouvernement jordanien l’assurance explicite que la Jordanie ne prélèverait pas plus d’eau du Yarmouk que ce qui lui avait été alloué dans le cadre du plan Johnston. Ils ont également participé aux phases ultérieures.

Les ouvrages hydrauliques de la région ont souvent pour éponymes de grandes figures politiques. C’est ainsi que le canal du Ghor oriental fut baptisé « King Abdallah Canal (KAC) » par Abdallah II, en l’honneur de son arrière-grand-père, le fondateur de la Jordanie. À l’occasion du traité de paix avec Israël en 1994, les deux pays se répartissent le débit du Jourdain et son voisin accepte de lui vendre de l’eau du lac de Tibériade.

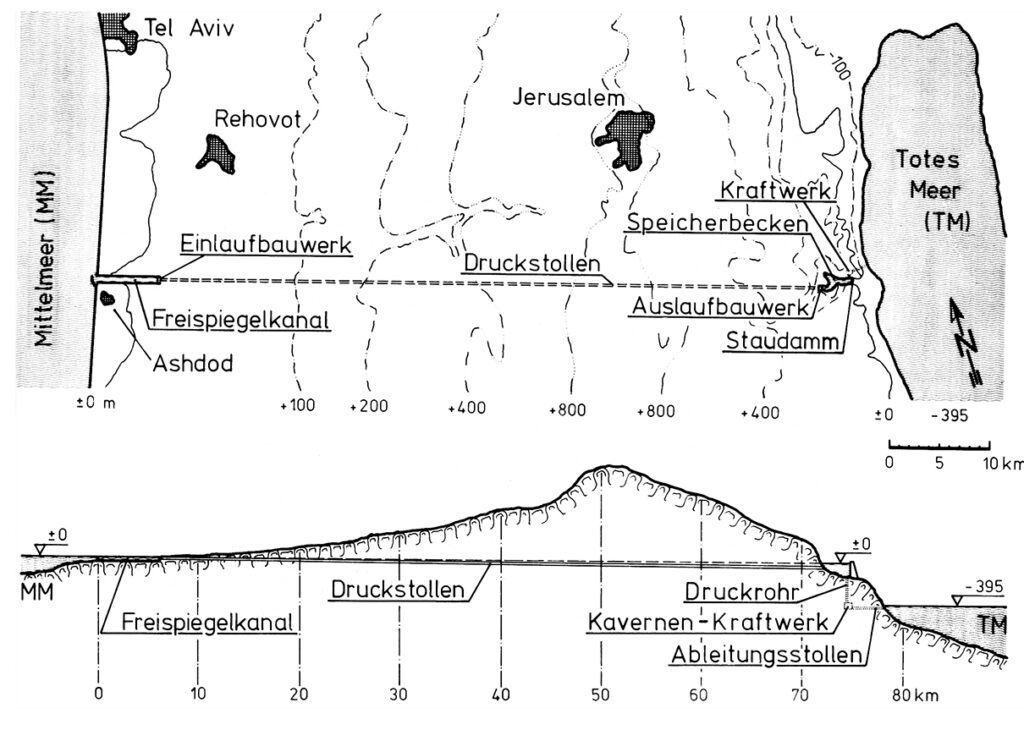

D. Canal mer Morte – Méditerranée

OBJECTIF : produire de l’hydro-électricité et rendre Israël indépendant des approvisionnements en pétrole arabe.

A : Traversée du seul territoire israélien ;

B et C : traversant Israël et la Cisjordanie (le plus court, 70 km) ;

D. Traversée de Gaza et Israël ;

E. Traversée de la Jordanie uniquement (la plus longue, 200 km).

L’idée d’un canal mer Morte-Méditerranée fut initialement proposée par William Allen en 1855, dans un ouvrage appelé The Dead Sea – A new route to India (La mer Morte, une nouvelle route vers l’Inde). À l’époque, on ignorait que le niveau de la mer Morte était très en dessous de celui de la Méditerranée et Allen a proposé ce canal comme alternative au canal de Suez.

Plus tard, plusieurs ingénieurs et hommes politiques ont repris l’idée, dont Theodor Herzl dans sa nouvelle de 1902, Altneuland. Si la plupart des premiers projets partent de la rive gauche du Jourdain (Jordanie), une version prévoit également un tracé sur la rive droite (Cisjordanie), scénario abandonné après 1967 lorsque la Cisjordanie tombe aux mains d’Israël.

Après des recherches approfondies, les ingénieurs allemands Herbert Wendt et Wieland Kelm ont proposé non pas un canal navigable, mais un aqueduc composé d’une galerie en charge orientée ouest-est, reliant la Méditerranée à la mer Morte.

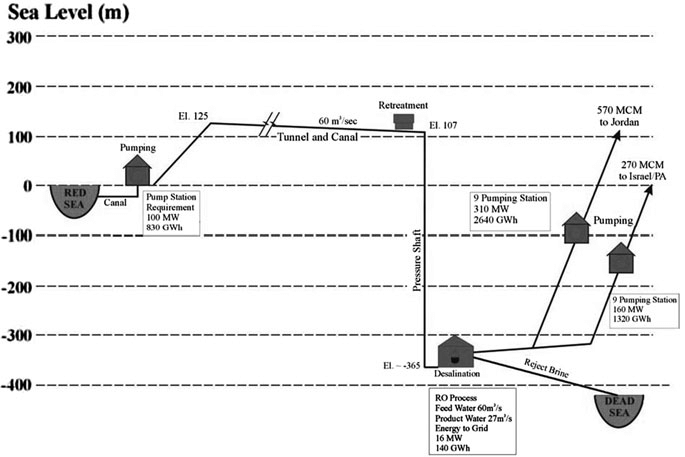

Tirant profit de la différence de niveau entre la mer Méditerranée et la mer Morte le système vise essentiellement à alimenter la mer Morte en eau de mer tout en produisant de l’énergie hydro-électrique. Trois tracés sont envisagés, le plus court étant celui reliant la Méditerranée à la Mer Morte (70 km) en partant d’Ashdod en Israël et traversant la Cisjordanie.

En 1975, une étude détaillée de leur projet a fait l’objet d’une première publication dans la revue spécialisée allemande Wasserwirtschaft.

Le schéma s’explique comme ceci:

- La prise d’eau de mer se situe à Ashdod.

- Un canal ouvert fait écouler l’eau par gravité sur 7 km.

- De là, l’eau sous pression part dans un une galerie hydraulique en charge long de 65 km;

- L’eau arrive dans un lac de retenue de 3 km de long créé grâce un barrage situé au bord de la descente abrupte vers la mer Morte. A cet endroit, l’eau peut éventuellement servir au refroidissement d’une centrale thermique ou nucléaire dont la chaleur peut rendre des services dans le domaine industriel ou agricole.

- Par un puits qui part du fond du réservoir, l’eau descend abruptement de 400 mètres.

- Là, il actionne trois turbines d’une puissance de 100 MWe chacune.

- Enfin, par une galerie d’évacuation, l’eau de mer rejoint la mer Morte.

L’ONU votre contre !

Cependant, comme le projet est élaboré exclusivement par Israël et sans aucune consultation avec ses voisins jordaniens, palestiniens et égyptiens, il se fracasse sur un mur d’opposition politique.

Bien entendu, comme pour tout projet d’infrastructure à grande échelle, de nombreux éléments doivent être adaptés, notamment les équipements touristiques, les routes, les hôtels, l’exploitation de la potasse jordanienne, les terres agricoles palestiniennes, etc.

On s’interroge également sur les tremblements de terre potentiels (très peu fréquents) et la différence de salinité de l’eau de la Méditerranée et de la mer Morte.

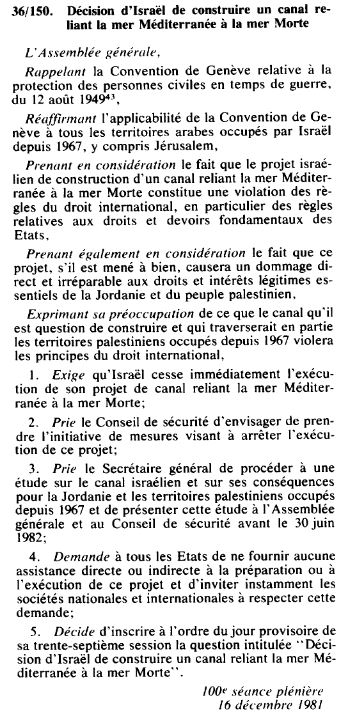

Le 16 décembre 1981, l’Assemblée générale des Nations unies, estimant que le projet de canal « violera le principe du droit international », adopte la résolution 36-150.

Cette résolution « prie le Conseil de sécurité d’envisager de prendre l’initiative de mesures visant à arrêter l’exécution de ce projet », et « demande à tous les Etats de ne fournir aucune assistance directe ou indirecte à la préparation ou à l’exécution de ce projet ».

E. Aqueduc mer Morte – mer Rouge

OBJECTIFS : Construire une usine de dessalement près de la mer Morte pour fournir de l’eau douce à la Jordanie, à Israël et à la Palestine en dessalant l’eau de mer qui arrive par un pipeline depuis la mer Rouge. Utiliser la saumure pour remplir la mer Morte. Utiliser le partage de l’eau comme modèle de coopération pacifique et mutuellement bénéfique. Faire du projet le cœur d’un corridor de développement.

Le 17 octobre 1994, Yitzhak Rabin, alors Premier ministre israélien, et le roi Hussein de Jordanie paraphent le projet de traité de paix entre leurs deux pays à Amman, après être parvenus à un accord sur les deux derniers points en litige – la question de l’eau et la démarcation des frontières.

Le 26 novembre, le traité de paix séparée israélo-jordanien est signé en grande pompe dans la vallée de l’Arava, entre la mer Rouge et la mer Morte, par les Premiers ministres des deux pays, en présence du président américain Bill Clinton, dont le pays avait contribué à faire aboutir les négociations entre Jérusalem et Amman.

Apparaissent alors, fait rare, les conditions pour que la vieille idée de relier la mer Rouge à la mer Morte, un projet rebaptisé et soutenu par Shimon Peres sous le nom de « Canal de la paix », puisse revenir sur la table.

L’ancien commissaire israélien de l’eau, le professeur Dan Zaslavsky, qui s’opposait au projet pour des raisons de coût, relatait en 2006 dans le Jerusalem Post l’obstination de Peres. Pour écouter les scientifiques, ce dernier en avait convoqué cinq. Chacun devait présenter en quelques minutes ses objections. A la fin, Peres s’est levé et a dit : « Excusez-moi. Vous ne vous souvenez pas que j’ai construit le réacteur nucléaire de Dimona ? Vous souvenez-vous que tout le monde était contre ? Et bien j’ai eu raison à la fin. Et il en sera de même avec ce projet« . Et sur ce, rapporte Zaslavsky, Peres est parti !

La mer Morte

Pendant des millénaires, la mer Morte a été remplie d’eau douce provenant du Jourdain, via le lac de Tibériade. Or, au cours des cinquante dernières années, elle a perdu 28 % de sa profondeur et un tiers de sa surface. Son niveau d’eau baisse inexorablement, à un rythme moyen de 1,45 mètre par an. Sa forte salinité (plus de 27 %, alors que la moyenne des océans et des mers est de 2 à 4 %) et son niveau de 430 mètres en dessous du niveau de la mer, ont toujours fasciné les visiteurs et procuré des bienfaits thérapeutiques. D’une longueur de 51 km sur 18 km de large, elle est partagée entre Israël, la Jordanie et la Cisjordanie.

La surexploitation des ressources en eau en amont (aqueduc national en Israël, canal du Ghor en Jordanie), ainsi que l’exploitation des mines de potasse, sont à l’origine du désert de sable qui, si rien n’est fait, continuera à remplacer la mer Morte. Si la mer Morte a besoin du Jourdain, en amont, le Jourdain a besoin du lac de Tibériade, d’où son cours inférieur prend sa source. Ces dernières années, le lac a lui aussi subi des baisses drastiques de son niveau d’eau, ce qui a déclenché un cercle vicieux entre les trois systèmes (lac de Tibériade, fleuve Jourdain et mer Morte).

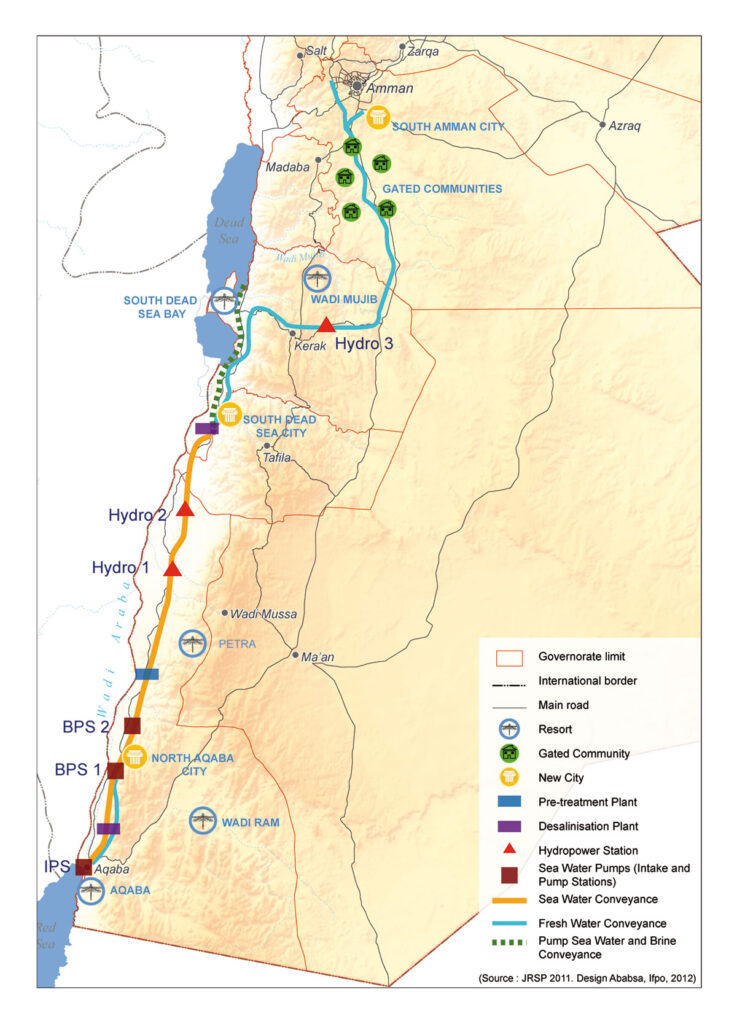

L’Aqueduc

En réponse, fin 2006, la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD) ont aidé Israël et la Jordanie à concevoir un projet colossal visant à relier la mer Morte à la mer Rouge via un pipeline souterrain de 180 kilomètres, entièrement construit sur le territoire jordanien. Un accord tripartite entre Israéliens, Jordaniens et Palestiniens avait été signé en décembre 2013.

Le projet mer Rouge – Mer morte combine plusieurs éléments:

- Prise d’eau de mer et station de pompage

L’eau de mer est pompée à +125 m au-dessus du niveau de la mer dans la mer Rouge. - Conduite sous pression

La première partie du système d’adduction transmet l’eau de mer à l’altitude prévue. La longueur est de 5 km à partir d’Aqaba (3% de l’ensemble du tracé). - Canal et tunnel – le principal système d’adduction

L’eau de mer est acheminée vers des réservoirs de régulation et de prétraitement avec un débit nominal de 60 m3 /s. Un tunnel de 121 km avec un diamètre de 7 m et un canal de 39 km ont été conçus. - Réservoirs de régulation et de prétraitement

Plusieurs réservoirs ont été conçus à +107 m à Wadi G’mal à la marge sud-est de la mer Morte. - Usine de dessalement

Les usines de dessalement sont conçues pour être exploitées en utilisant le processus d’osmose inverse à support hydrostatique pour séparer l’eau douce de la saumure. L’usine sera située à Zafi, à 365 m au-dessous du niveau de la mer, avec une colonne d’eau de 475 m. - L’eau douce

L’ensemble produira chaque année environ 850 mmc d’eau douce à partager entre la Jordanie, Israël et la Palestine, les trois pays gérant la mer Morte. Pour le transport de l’eau vers Amman, un double pipeline de 200 km avec un diamètre de 2,75 m a été conçu avec neuf stations de pompage pour une élévation de 1500 m. Pour le transport vers Hébron, un double pipeline de 125 km avec une différence d’élévation de 1415 m a également été conçu. - La saumure

L’eau de rejet de la saumure sera acheminée de l’usine de dessalement vers la mer Morte via un canal de 7 km. 1 100 mmc par an d’eau de rejet de saumure rejoindront la mer Morte. - Production d’électricité

Lors de son écoulement, les turbines d’une ou de plusieurs centrales hydroélectriques permettent de générer environ 800 mégawatts d’électricité capables de compenser en partie l’électricité consommée par le pompage. - Trois nouvelles villes seront construites : North Aqaba city dans le nord d’Aqaba, South Dead Sea City, proche de l’usine de dessalement au sud de la mer Morte et South Amman City.

Compte tenu de l’importance stratégique de l’eau pour son économie, la Jordanie envisage d’y ajouter une centrale nucléaire permettant d’alimenter en électricité à la fois l’usine de dessalement et le système de pompage.

En termes d’impact environnemental, les scientifiques craignent que le mélange de la saumure (riche en sulfate) des usines de dessalement avec l’eau de la mer Morte (riche en calcium) ne fasse blanchir cette dernière. Il serait donc nécessaire de procéder à un transfert d’eau progressif pour observer les effets du transfert d’eau dans cet écosystème particulier.

Pas de quoi stabiliser le niveau de la mer Morte, mais un début de solution pour ralentir son assèchement, comme le soulignait en 2018 Frédéric Maurel, en charge de ce projet pour l’AFD, et pour qui « il faut aussi utiliser l’eau de manière plus économe, tant dans l’agriculture que dans l’industrie de la potasse ».

Volonté politique en panne

Du côté israélien, la sauvegarde de la mer Morte est une nécessité pour maintenir le tourisme balnéaire et le thermalisme. C’est aussi un levier pour garantir son contrôle hydraulique sur la Cisjordanie, Israël ne faisant pas confiance à l’Autorité palestinienne pour la gestion de l’eau. Conscientes du potentiel pacificateur de ce projet, des factions pro-paix en Israël ont besoin d’un partenaire stable dans la région. La Jordanie, pour sa part, était de loin la plus intéressée par ce projet, compte tenu de sa situation critique.

En 2021, la Jordanie a décidé de mettre un terme au projet de pipeline commun, estimant qu’il n’y avait « pas de réelle volonté de la part des Israéliens » de faire avancer ce projet qui stagnait depuis plusieurs années.

Pour faire face à ses besoins croissants, la Jordanie a décidé de construire sa propre usine de dessalement sur la mer Rouge. Le projet de dessalement Aqaba-Amman prélèvera l’eau de la mer Rouge, la dessalera et l’acheminera à 450 kilomètres au nord vers la capitale Amman et ses environs, fournissant ainsi 300 mmc d’eau par an, dont le pays a désespérément besoin. Les études sont terminées et la construction commencera en juillet 2024. La Jordanie compte faire tourner son usine de dessalement grâce à de l’énergie solaire.

La mer Morte pourrait lentement réapparaître

Disposant désormais d’énormes capacités de désalinisation, Israël a adopté le Projet national d’inversion du flux pour rendre l’eau à ses ressources naturelles, en particulier au lac de Tibériade, un trésor national, une pièce maîtresse du tourisme, de l’agriculture et, comme nous l’avons vu, de la géopolitique.

Chaque année, Israël prélève 100 mmc d’eau dans le lac de Tibériade pour les envoyer en Jordanie, et ce même pendant les années de sécheresse de 2013 à 2018.

Selon Dodi Belser, directeur de l’innovation chez le géant de l’eau Mekorot, si Israël veut augmenter la quantité d’eau qu’il envoie à ses voisins jordaniens et protéger ses réserves, il est vital de conserver le niveau d’eau du lac. C’est ainsi qu’est née l’idée de pomper de l’eau dessalée dans le lac de Tibériade, à hauteur de 120 mmc par an jusqu’en 2026.

Mécaniquement cette eau ira également alimenter le Jourdain et, par conséquent… la mer Morte. Rappelons que le sel de la mer Morte provient des eaux du Jourdain. Chaque année, le célèbre fleuve lui apporte près de 850 000 tonnes de sel.

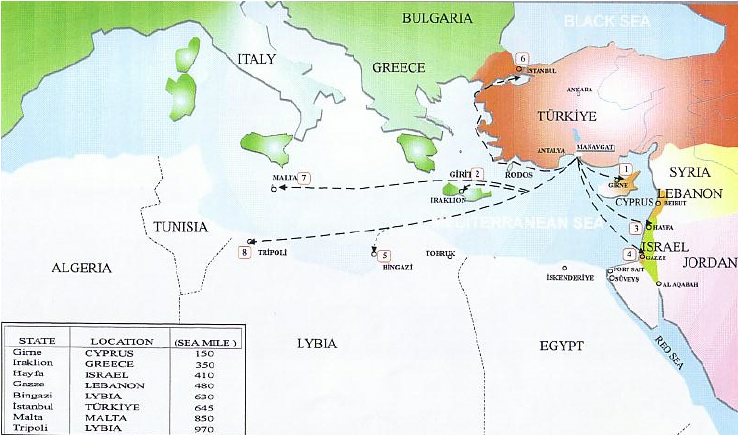

F. Projets turcs

Depuis longtemps, la Turquie, véritable « château d’eau » dans la région, rêve d’exporter, à prix d’or, son eau vers Israël, la Palestine, Chypre et d’autres pays du Moyen-Orient.

Le plus ambitieux de ces projets était le « Peace Water Pipeline » du président Turgut Özal en 1986, un projet de 21 milliards de dollars visant à acheminer l’eau des rivières Seyhan et Ceyhan par des pipelines vers des villes de Syrie, de Jordanie et des États arabes du Golfe.

En 2000, Israël envisageait fortement d’acheter 50 millions de m3 par an pendant 20 ans à partir du fleuve Manavgat près d’Antalya, mais depuis novembre 2006, l’accord a été mis en suspens.

Le projet Manavgat, finalisé techniquement à la mi-mars, fait figure de projet pilote. Le complexe sur la rivière Manavgat, qui prend sa source dans le Taurus pour se jeter en Méditerranée entre Antalya et Alanya, comprend une station de pompage, un centre de raffinage et un canal de conduite d’une dizaine de kilomètres. L’objectif est ensuite d’acheminer ces eaux douces grâce à des tankers de 250 000 tonnes vers le port israélien d’Ashkelon pour injection dans l’aqueduc national israélien.

A terme, la Jordanie pourrait également être intéressée par la manne aquatique turque. Un deuxième client en aval de son réseau permettrait à Israël de partager les coûts. Une autre solution serait d’amener l’eau par un pipeline reliant la Turquie à la Syrie et à la Jordanie, et à Israël et la Palestine si elle arrive à s’entendre avec ses partenaires. Les Palestiniens de leur côté ont cherché un pays donateur pour subventionner des importations d’eau douce par tanker.

Le projet Manavgat n’est pas le seul par lequel Ankara espère vendre son eau. En 1992, Süleyman Demirel, alors Premier ministre, affirmait un principe qui fit d’ailleurs l’effet d’une bombe :

« La Turquie peut utiliser comme elle l’entend les eaux du Tigre et de l’Euphrate : les ressources hydrauliques de la Turquie appartiennent à la Turquie comme le pétrole appartient aux pays arabes. »

Les pays situés en aval des deux fleuves, l’Irak et surtout la Syrie, avaient immédiatement protesté. Pour eux, les multiples barrages qu’Ankara compte construire sur les principales sources d’eau douce de la région, à des fins d’irrigation ou de production d’électricité, ne sont qu’une manière pour l’héritier de l’Empire ottoman d’asseoir son autorité sur la région.

Quelle que soit l’ambition réelle d’Ankara, le pays dispose en tout cas d’un véritable trésor, surtout au regard des ressources déclinantes des pays voisins.

Cependant, depuis novembre 2006, les partisans israéliens du dessalement s’élèvent contre le prix de l’eau turque et s’interrogent sur la sagesse de s’appuyer sur Ankara, dont le gouvernement critique les politiques israéliennes. Dessalement ou importation ? Le choix est cornélien pour Israël. Et éminemment politique, puisqu’il s’agit de savoir si l’on entend camper sur des positions basées sur l’autosuffisance ou si l’on préfère jouer la carte de la coopération régionale, ce qui revient à faire le pari de la confiance…

G. Vices cachés des accords d’Oslo

La reconnaissance d’Israël par Yasser Arafat – chef de l’Organisation de libération de la Palestine – et l’élection d’Yitzhak Rabin au poste de Premier ministre d’Israël en 1992 ont ouvert de nouvelles perspectives de paix et de coopération.

Les accords d’Oslo qu’ils ont signés ont établi l’Autorité palestinienne et déterminé les allocations temporaires d’eau souterraine de la Cisjordanie à Israël et à la Palestine. Dans la déclaration, les deux parties ont accepté le principe d’une « utilisation équitable » entre Palestiniens et Israéliens.

Cependant, l’effondrement de la confiance mutuelle à la suite de l’assassinat de Rabin en novembre 1995 et l’élection de Benjamin Netanyahou, qui s’était montré très critique à l’égard d’Oslo, ont eu des répercussions négatives sur la coopération dans le domaine de l’eau.

En 2000, pendant les six premiers mois de la seconde Intifada, il n’y a eu pratiquement aucun contact entre les deux parties concernant les questions liées à l’eau.

Malgré le conflit, mettant de coté leurs désaccords, les dirigeants israéliens et palestiniens se sont engagés à séparer la question de l’eau de la violence et ont réactivé la coopération sur l’eau.

En 2004, Israël aurait proposé un plan de construction d’une usine de dessalement afin d’augmenter la quantité d’eau douce disponible et d’acheminer l’eau dessalée vers la Cisjordanie. Craignant que cela n’implique un renoncement aux revendications palestiniennes sur l’aquifère de la montagne (dont 75 % sont attribués à Israël bien que l’aquifère se trouve en territoire palestinien), les Palestiniens ont rejeté cette solution.

Bien que stipulant qu’« Israël reconnaît les droits sur l’eau de la Palestine », les accords d’Oslo, signés par Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en 1993, ont permis en réalité à Israël de continuer de contrôler les sources d’eau de la région… en attendant la résolution du conflit. Oslo II prévoyait le report des négociations sur les droits relatifs à l’eau jusqu’aux pourparlers sur le « statut permanent », le statut de Jérusalem, le droit au retour des réfugiés, les colonies illégales, les dispositions en matière de sécurité et d’autres questions. Les discussions sur le statut définitif, qui devaient se tenir cinq ans après la mise en œuvre des accords d’Oslo (en 1999, comme cela avait été prévu), n’ont toujours pas eu lieu à ce jour.

Les accords d’Oslo prévoyaient également la création d’une autorité de gestion de l’eau et leur « Déclaration de principes » soulignait la nécessité d’assurer « l’utilisation équitable des ressources en eau communes, pour application au cours de la période intérimaire [des accords d’Oslo] et après ».

Depuis des décennies, Israël perpétue le principe de distribution de l’eau qui existait avant la signature des accords d’Oslo et qui autorise les Israéliens à consommer de l’eau à volonté, tout en limitant les Palestiniens à une part prédéterminée de 15 %.

Lorsqu’il a fallu organiser la répartition de l’eau entre Israël et les Palestiniens, les accords n’ont pas tenu compte de la division de la Cisjordanie en zones A, B et C.

Israël s’est finalement vu accorder le droit de contrôler les sources d’eau, même dans les zones A et B contrôlées par l’AP. La plupart de ces sources sont déjà situées en zone C, entièrement contrôlée par Israël et qui constitue près de 61 % de la Cisjordanie. Dans les faits, Israël a donc raccordé toutes les colonies construites en Cisjordanie, à l’exception de la vallée du Jourdain, au réseau d’eau israélien. L’approvisionnement en eau des communautés israéliennes de part et d’autre de la ligne verte est géré comme un système unique dont la compagnie nationale israélienne Mekorot a la charge.

Si les accords d’Oslo autorisent Israël à pomper l’eau des zones qu’il contrôle pour alimenter les colonies de Cisjordanie occupée, ils empêchent en revanche l’AP de transférer de l’eau d’une zone à l’autre dans celles qu’elle administre en Cisjordanie. Israël a désavoué la plupart des dispositions des accords d’Oslo, mais reste attachée à celles relatives à l’eau.

Un membre de la délégation palestinienne qui a signé les accords d’Oslo, souhaitant conserver l’anonymat, affirme à la revue Middle East Eye que le manque d’expertise de la délégation à l’époque a donné lieu à la signature d’un accord qui,

« plaçait le sort de l’accès des Palestiniens à l’eau entre les mains d’Israël (…) La plupart des experts palestiniens en eau se sont retirés des négociations dès le début du processus d’Oslo, car ils n’étaient pas satisfaits de la manière dont les négociations étaient menées, déplore-t-il. Quant aux responsables politiques, leur principal objectif était de parvenir à un accord. »

En pratique, cela signifie que les Palestiniens de Cisjordanie occupée sont à la merci de l’occupation israélienne en ce qui concerne leur approvisionnement en eau.

Les inégalités en termes d’accès à l’eau en Cisjordanie sont criantes, comme l’a montré l’ONG israélienne B’Tselem dans un rapport intitulé Parched, publié en mai 2023.

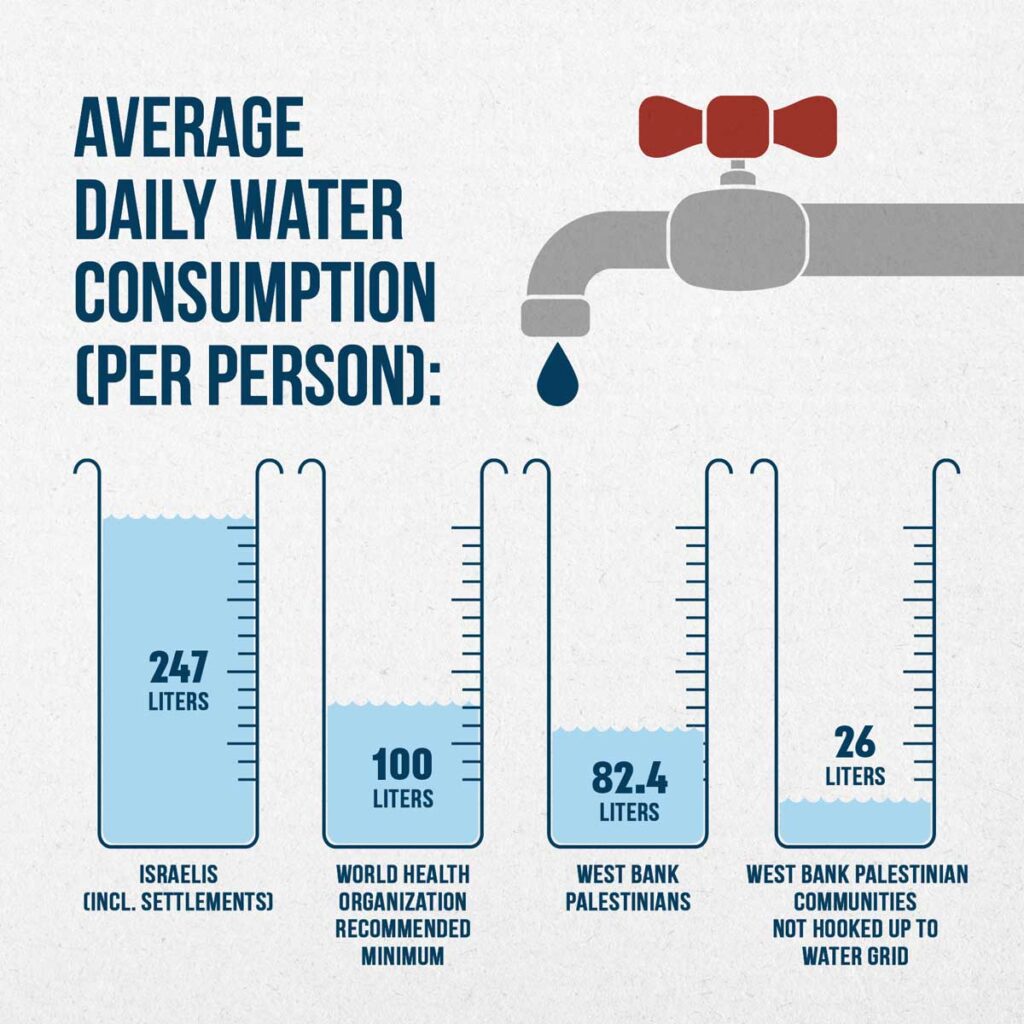

En 2020, chaque Palestinien de Cisjordanie consommait en moyenne 82,4 litres d’eau par jour, contre 247 litres par personne en Israël et dans les colonies. Ce chiffre tombe à 26 litres par jour pour les communautés palestiniennes de Cisjordanie qui ne sont pas reliées au réseau de distribution d’eau. Seuls 36 % des Palestiniens de Cisjordanie bénéficient d’un accès à l’eau courante toute l’année, contre 100 % des Israéliens, colons inclus.

L’Autorité palestinienne souligne que l’agriculture palestinienne compte pour une grande part dans l’économie des territoires occupés (15% du PIB, 14% de la population active en 2000). En comparaison, l’agriculture israélienne, certes beaucoup plus productive, emploie 2,5% de la population active et produit 3% du PIB.

Or, les terres cultivables dont l’autonomie palestinienne, totale ou partielle, est reconnue par Israël au titre des accords d’Oslo, sont situées sur les hauteurs calcaires où l’accès à l’eau est difficile, puisqu’il est nécessaire de creuser profond pour atteindre la nappe. Ajoutons à cela qu’en Israël et dans les colonies, 47% des terres sont irriguées, contre 6 % seulement des terres palestiniennes. L’Autorité palestinienne demande actuellement des droits sur 80 % de l’aquifère des montagnes, ce qu’Israël ne peut pas concevoir.

« Mythe » du Palestinien assoiffé

Des porte-parole israéliens, comme Akiva Bigman dans son article intitulé « Le mythe du Palestinien assoiffé » (2014), ont trois réponses prêtes à sortir lorsqu’ils sont confrontés aux pénuries d’eau dans les villes palestiniennes de Cisjordanie :

1) « Parce que l’Autorité palestinienne n’entretient pas correctement son système d’approvisionnement en eau, elle souffre d’un taux de perte d’eau de 33 %, principalement dû aux fuites, alors que le système israélien ne perd que 11 % de son eau ».

Réponse : les pertes varient de 20 à 50 % aux États-Unis, ce qui est bien supérieur au taux de la Palestine pauvre.

2) « 40 sites de forage potentiels dans la région d’Hébron ont été identifiés et approuvés par le Comité conjoint israélo-palestinien sur l’eau ; mais au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis, le forage n’a eu lieu qu’à trois endroits, et ce malgré les fonds substantiels accordés à l’Autorité palestinienne par les pays donateurs ».

On peut se demander où est passé l’argent. Et oui, le constat est juste, au bout du compte, pour diverses raisons techniques et des échecs de forage inattendus dans le bassin oriental de l’aquifère (le seul endroit où l’accord autorise les Palestiniens à forer), les Palestiniens ont fini par produire moins d’eau que ce que prévoyaient les accords.

3) Dans sa grande générosité, Israël a « doublé la quantité d’eau qu’il fournit aux Palestiniens, par rapport à ce qui était prévu dans les accords d’Oslo ».

Dans les chiffres, c’est vrai. Cependant, Oslo n’a pas fixé de limite à la quantité d’eau qu’Israël peut prélever, mais a limité les Palestiniens à 118 mmc provenant des puits qui existaient avant les accords, et à 70-80 mmc supplémentaires provenant de nouveaux forages. Selon l’ONG israélienne B’Tselem, en 2014, les Palestiniens ne tiraient que 14 % de l’eau de l’aquifère. C’est pourquoi l’entreprise publique israélienne Mekorot (obéissant aux directives du gouvernement) vend aux Palestiniens le double de l’eau stipulée dans l’accord d’Oslo : 64 MCM, contre 31 MCM prévus. Cela fait 64 + 31 = 95 MCM au total, un chiffre à examiner à la lumière de la consommation actuelle des Palestiniens de Cisjordanie : 239 mcm en 2020, dont… 77,1 achetés à Israël.

Un dernier détail qui en dit long : alors que les Palestiniens sont facturés au prix de l’eau potable pour leur eau agricole, les colons Juifs bénéficient de tarifs agricoles et de subventions. La justification étant que les colons juifs ont investi dans de coûteuses techniques d’irrigation…

H. Canal de navigation Ben Gourion

Fin 2023, l’idée du canal Ben Gourion fut relancée dans les médias. Ce canal relierait le golfe d’Aqaba (Eilat), dans la mer Rouge, à la mer Méditerranée et passerait par Israël pour se terminer dans ou près de la bande de Gaza (Ashkelon).

Il s’agit d’une alternative israélienne au canal de Suez, devenue d’actualité dans les années 1960 après la nationalisation de Suez par Nasser.

Les premières idées de connexion entre la mer Rouge et la Méditerranée sont apparues au milieu du XIXe siècle, à l’initiative des Britanniques qui souhaitaient relier les trois mers : Rouge, Morte et Méditerranée. La mer Morte se trouvant à 430 mètres en dessous du niveau de la mer, cette idée n’était pas réalisable, mais on pourrait l’adapter dans une autre direction. Effrayés par la nationalisation de Suez par Nasser, les Américains envisagent l’option du canal israélien, leur fidèle allié au Moyen-Orient.

En juillet 1963, H. D. Maccabee, du Lawrence Livermore National Laboratory (sous contrat avec le ministère américain de l’Energie), rédige un mémorandum explorant la possibilité de recourir à 520 explosions nucléaires souterraines pour creuser environ 250 kilomètres de canaux à travers le désert du Néguev. Classé secret jusqu’en 1993, ce document aujourd’hui déclassifié indique :

« Ce canal constituerait une alternative stratégiquement valable à l’actuel canal de Suez et contribuerait probablement grandement au développement économique de la région environnante. »

L’idée du canal Ben Gourion est réapparue au moment où ont été signés les accords dits « d’Abraham » entre Israël et les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Le 20 octobre 2020, l’impensable s’est produit : l’entreprise publique israélienne Europe Asia Pipeline Company (EAPC) et la société émiratie MED-RED Land Bridge ont signé un accord sur l’utilisation de l’oléoduc Eilat-Ashkelon pour transporter du pétrole de la mer Rouge à la Méditerranée, donc sans passer par le canal de Suez.

Le 2 avril 2021, Israël annonça que les travaux sur le canal Ben Gourion devaient commencer en juin de la même année, mais ce ne fut pas le cas.

Les promoteurs du projet avancent que leur canal serait plus efficace que le canal de Suez car, en plus de pouvoir accueillir un plus grand nombre de navires, il permettrait la navigation simultanée dans les deux sens de grands navires grâce à la conception en deux bras. Contrairement au canal de Suez, qui s’écoule entre des rives sablonneuses, le canal israélien aurait des parois en dur ne nécessitant presque pas d’entretien. Israël prévoit de construire de petites villes, des hôtels, des restaurants et des cafés tout le long du canal.

De nombreux analystes interprètent la réoccupation israélienne actuelle de la bande de Gaza comme un événement que de nombreux politiciens israéliens attendaient pour relancer un vieux projet.

Chaque branche proposée du canal aurait une profondeur de 50 mètres et une largeur d’environ 200 mètres. Il serait 10 mètres plus profond que le canal de Suez. Des navires de 300 mètres de long et 110 mètres de large pourraient l’emprunter, ce qui correspond à la taille des plus grands navires du monde.

Si l’on examine plus en détail le tracé prévu, on constate que le canal commence à la limite sud du golfe d’Aqaba, à partir de la ville portuaire d’Eilat, près de la frontière israélo-palestinienne, et se prolonge à travers la vallée de l’Arabah sur environ 100 km, entre les montagnes du Néguev et les hauts plateaux jordaniens.

Il bifurque ensuite vers l’ouest avant la mer Morte, continue dans une vallée de la chaîne montagneuse du Néguev, puis tourne à nouveau vers le nord pour contourner la bande de Gaza et rejoindre la mer Méditerranée dans la région d’Ashkelon.

S’il est réalisé, avec ses 292,9 km de long, le canal Ben Gourion sera presque un tiers plus long que le canal de Suez (193,3 km). Sa construction prendrait 5 ans et impliquerait 300 000 ingénieurs et techniciens du monde entier. Le coût de la construction est estimé entre 16 et 55 milliards de dollars. Israël devrait gagner 6 milliards de dollars par an.

Celui qui contrôlera le canal, et apparemment ce ne peut être qu’Israël et ses alliés (principalement les États-Unis et la Grande-Bretagne), aura une influence énorme sur les chaînes d’approvisionnement internationales de pétrole, gaz, céréales, mais aussi sur tout le commerce mondial en général.

Israël avance qu’un tel projet mettrait en échec le pouvoir de l’Egypte, un pays fortement allié à la Russie, à la Chine et aux BRICS, et donc « une menace » pour les Occidentaux ! Avec la dépopulation de Gaza et la perspective d’un total contrôle israélien sur ce minuscule territoire, certains politiciens israéliens, y compris Netanyahou, salivent de nouveau à la perspective d’un tel projet.

Comme le précise en novembre 2023 l’analyste croate Matia Seric dans Asia Review :

« S’il était réalisé, le canal Ben Gourion entraînerait un changement tectonique en éclipsant le canal de Suez. Le projet propulsera Israël au centre de la navigation et du commerce mondiaux. L’Égypte perdrait son monopole sur la route la plus courte entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe. L’émergence d’un canal israélien alternatif aurait un impact dévastateur sur l’économie égyptienne.

Le président Al-Sissi pourrait regretter d’avoir placé sa confiance en Israël et dans les gouvernements occidentaux au-dessus du bien-être des deux millions de Palestiniens de Gaza. L’Égypte, à part la condamnation formelle des crimes de masse commis par les forces israéliennes contre la population civile palestinienne, n’a pas fait grand-chose pour empêcher les méfaits israéliens, que certains qualifient de génocide.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé à plusieurs reprises son soutien à l’idée du canal, ainsi qu’à celle de la construction d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Eilat et Beersheba.

La réalisation, ou du moins le lancement, de ce projet pourrait racheter Netanyahou des nombreuses erreurs qu’il a commises au cours de son long règne, y compris les échecs en matière de renseignement et sur le plan militaire qui ont facilité l’attaque du 7 octobre par le Hamas. »

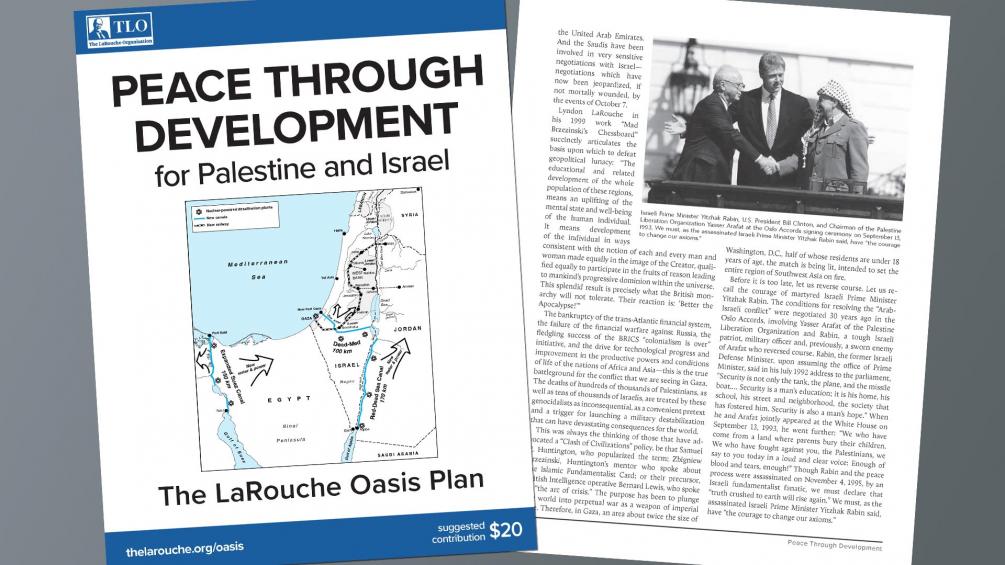

I. Plan Oasis

C’est à la lumière de tous ces échecs qu’apparaît l’apport fondamental du « Plan Oasis » proposé par l’économiste américain Lyndon LaRouche (1922-2019).

En 1975, à la suite d’entretiens avec les dirigeants du parti Baas irakien et du parti travailliste israélien, Lyndon LaRouche voyait son plan Oasis comme le socle d’un développement mutuel bénéficiant à toute la région.

Au lieu d’attendre « la stabilité » et « une paix durable » qui arriveraient par magie, il s’agit alors pour LaRouche de proposer et même de lancer des projets dans l’intérêt de tous, en recrutant tous les partenaires à y participer pleinement, avant tout dans leur propre intérêt, mais en réalité dans l’intérêt de tous.

Le Plan Oasis* pour une « paix bleue », conçu par LaRouche et défendu par l’Institut Schiller, prévoit :

- L’abandon par Israël de son contrôle exclusif des ressources en eau, au profit d’un accord de partage équitable des ressources entre tous les pays de la région ;

- La reconstruction et le développement économique de la bande de Gaza, y compris l’Aéroport international Yasser Arafat (inauguré en 1998 et détruit au bulldozer par les Israéliens en 2002), un grand port maritime desservant un hinterland équipé d’infrastructures de transport, industrielles et agricoles.

- L’installation immédiate d’une usine de dessalement flottante, sous-marine ou off-shore, sur la côte de Gaza.

- La construction d’un réseau ferroviaire moderne pour le transport rapide des personnes et le fret, reliant la Palestine (y compris Gaza) et Israël aux pays voisins.

- La réalisation (pour moins de 20 milliards de dollars) d’un système d’adduction d’eau Méditerranée-mer Morte et mer Rouge-mer Morte, composé de tunnels, pipelines, galeries d’eau, stations de pompage, unités hydroélectriques et usines de dessalement fonctionnant à l’énergie nucléaire.

- Avant d’être dessalée, l’eau de mer arrivant à la mer Morte « chutera » dans un puits de 400 mètres de profondeur (le niveau de la mer Morte), produisant ainsi de l’hydroélectricité.

- Après dessalement, l’eau douce ira en Jordanie, en Palestine et en Israël ; la saumure ira remplir et sauver la mer Morte.

- L’unité nucléaire de « dessalement hybride » fera appel aussi bien à la chaleur qu’à l’électricité produite par le réacteur.

- La chaleur industrielle des réacteurs à haute température (HTR) servira à des applications industrielles et agricoles.

- L’ensemble des réservoirs fonctionnera également comme un système de transfert d’énergie par pompage (STEP), indispensable pour réguler les réseaux électriques de la région.

- Une partie de l’eau de mer transitant par le système d’adduction Méditerranée-mer Morte sera dessalée à Beersheba, la « capitale du Néguev » dont la population, grâce à de nouvelles réserves d’eau douce, pourra doubler.

- De nouvelles villes et des « corridors de développement » se développeront autour des nouveaux systèmes d’adduction d’eau.

- Le centre de recherche nucléaire et la centrale de Dimona (pour l’instant un réacteur à but militaire et de traitement de déchets nucléaires du secteur médical) peuvent constituer la base d’un programme nucléaire civil israélien et contribueront à la construction d’usines de dessalement nucléaire. La Jordanie peut y contribuer avec ses réserves en thorium et en uranium.

- Des plan américains et israéliens existent pour accueillir 500 000 à 1 million d’habitants supplémentaires dans le Néguev. Pour nous, ces plans doivent être entièrement reconfigurés et ne peuvent en aucun cas se résumer à une simple extension de colonies exclusivement juives. Ils doivent offrir l’occasion à tous les citoyens israéliens, en coopération avec Bédouins qui y vivent (200 000 ou 30% du total), les Palestiniens et d’autres, de faire reculer un ennemi commun : le désert.

- La fin de la politique de colonisation illégale en Cisjordanie. Les colons seront incités (fiscalité, etc.) à se réorienter vers le Néguev où ils pourront occuper, en bonne entente avec les Bédouins, des Palestiniens et d’autres, des emplois productifs et y faire fleurir le désert (62 % du territoire israélien).

PS: Ce plan cherche à promouvoir la paix par le développement mutuel. Il est à l’opposé du projet de canal Ben Gourion, un plan mégalomaniaque défendu par Netanyahou, visant à créer un canal de navigation de la mer Rouge à la Méditerranée pour concurrencer le canal de Suez.

6. Alvin Weinberg, Yitzhak Rabin et Lyndon LaRouche

LaRouche proposait de combiner les infrastructures hydrologiques, énergétiques, agricoles et industrielles. Il donna aux complexes agro-industriels construits autour de petits réacteurs nucléaires à haute température le nom de « nuplexes », un concept avancé dans l’après-guerre par le scientifique américain Alvin Weinberg, grand patron des laboratoires d’Oak Ridge au Tennessee (ORNL) et co-inventeur de plusieurs types de réacteurs nucléaires, notamment la filière aux sels fondus utilisant le thorium comme combustible (donc sans production de plutonium militaire).

Au chapitre 8 de son autobiographie, Weinberg raconte comment l’ORNL « s’est lancé dans une grande entreprise : dessaler la mer avec de l’énergie nucléaire bon marché », avec des centrales « à usage multiple, produisant à la fois de l’eau, de l’électricité et de la chaleur industrielle ». L’affirmation que cela était possible, rapporte Weinberg, « a suscité des remous au sein de la Commission de l’énergie atomique ».

Finalement, c’est le président Kennedy qui s’est montré le plus enthousiaste, en s’exprimant le 25 septembre 1963 :

« Nous examinons aujourd’hui aux États-Unis la question économique et technique, de savoir si les réacteurs nucléaires peuvent produire des économies inattendues dans le dessalement simultané de l’eau et la production d’électricité. Avant la fin de cette décennie au plus tard, nous disposerons d’un énorme réacteur nucléaire qui produira de l’électricité et, en même temps, de l’eau douce à partir d’eau salée à un prix compétitif (…) pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde où il y a tant de déserts au bord de l’océan. »

L’idée parvint ensuite à l’oreille du patron de la Commission de l’énergie atomique (AEC), Lewis Strauss.

« C’était en 1967, juste après la guerre des Six-Jours, et le Moyen-Orient était au centre de nos préoccupations. Le problème ultime du Moyen-Orient est l’eau – un point qui est aujourd’hui peut-être plus reconnu qu’il ne l’était en 1967. Pourquoi ne pas construire des usines de dessalement nucléaires et électriques à double usage en Égypte, en Israël et en Jordanie – faire littéralement fleurir les déserts – et créer ainsi une nouvelle possibilité majeure de règlement du conflit israélo-arabe ? »

Lewis transmet cette idée à Eisenhower, qui esquisse dans le magazine Life les grandes lignes de ce qui sera connu sous le nom de plan Eisenhower, basé « sur ce dont Lewis et moi avions discuté », écrit Weinberg.

Celui-ci envoie alors une équipe en Égypte, en Israël et au Liban, où elle fut chaleureusement accueillie. Cette visite permit à Tennessee d’inviter des ingénieurs israéliens et égyptiens à s’intégrer dans le projet d’étude du Moyen-Orient « qui étudiait ce que nous appelions les ‘complexes agro-industriels à propulsion nucléaire+’ ».

Le « projet Moyen-Orient » a adapté ces résultats antérieurs à la situation israélo-égyptienne. Un rapport en fut publié en plusieurs volumes, « dans lequel nous avons examiné la faisabilité de complexes nucléaires agro-industriels à construire en tant que projets nationaux dans la région d’El-Hamman, près d’Alexandrie en Égypte, et dans la région occidentale du Néguev en Israël, et en tant que projet international près de la bande de Gaza. L’implication était que les complexes seraient subventionnés par les États-Unis.

« J’ai rencontré l’ambassadeur d’Israël de l’époque, Yitzhak Rabin, pendant environ une heure à l’aéroport de Knoxville pour lui faire part de nos résultats. Rabin, qui est devenu Premier ministre d’Israël, était sceptique – tant sur la faisabilité politique d’un projet mené conjointement par des Israéliens et des Arabes que sur la faisabilité économique d’une entreprise d’une telle ampleur. Mais surtout, il suggéra que nous avions un culot extraordinaire, nous autres, assis dans le Tennessee, pour mettre au point un projet visant à résoudre un conflit ethnique amer à quelque six mille kilomètres de là ! Bien sûr, Rabin avait raison sur les deux points, mais je n’ai pas pu m’empêcher de dire : ‘Mais, Monsieur l’Ambassadeur, le fait que nous élaborions dans le Tennessee des plans pour des complexes agro-industriels au Moyen-Orient, est-il plus stupide que le fait que Théodore Herzl élaborait des plans pour Israël dans un café de Vienne en 1896 ?’ »

« Le plan Eisenhower-Baker n’a jamais été mis en œuvre : la volonté politique nécessaire pour soutenir la construction de grands réacteurs dans un Moyen-Orient en proie aux conflits faisait défaut… », regretta Weinberg, qui ignorait les opérations des frères Dulles…

Le plan LaRouche, comme tant d’autres propositions allant dans le même sens, a été bloqué jusqu’ici du côté israélien, américain et britannique, et nous ne savons que trop bien ce qui est arrivé à Yitzhak Rabin, assassiné après avoir signé les accords d’Oslo, à Shimon Peres évincé, et à un Yasser Arafat diabolisé. A cela il faut ajouter que LaRouche fut couvert de calomnies et traité d’antisémite.

Le 13 avril 2034, le plan Oasis de LaRouche et sa pertinence pour aujourd’hui ont été discutés et débattus lors d’une conférence internationale de zoom et approuvés par plusieurs ambassadeurs et diplomates de haut niveau de Palestine, d’Afrique du Sud, de Russie et de Guyane.

Des événements similaires sont en cours de préparation par l’Institut Schiller pour poursuivre la discussion et faire de ce rêve une réalité.

Posted in Etudes historiques, politiques et scientifiques | Commentaires fermés sur Israël-Palestine: faisons de l’eau une arme pour la Paix !

Tags: agriculture, Aqueduc national, artkarel, Banc Ouest, barrage, Canal Ben Gourion, cisjordanie, Clinton, dessalement, eau, forage, Gaza, Hussein, irrigation, Israël, Jérusalem, Jordanie, Jourdain, Karel, Karel Vereycken, Lac Tibériade, LaRouche, Mer méditerannée, Mer morte, Mer Rouge, nculéaire, Oasis, Palestine, Peres, pipeline, Rabin, renaissance, Tel Aviv, transfert, Vereycken, Weinberg, Yarmouk

Posted by: Karel Vereycken | on janvier 20, 2024

The science of Oases, from the Indus Valley to Persian qanats

Presentation of Karel Vereycken at the first panel discussion of the « Water for Peace » seminar organized by the Schiller Institute on January 9, 2024 in Paris.

While the dog was domesticated as early as 15,000 years BC, we associate the first human activities aimed at managing water with the Neolithic period, which began around 10,000 BC.

It is thought to be the moment at which mankind moved from a « tribal subsistence economy of hunter-gatherers » to agriculture and animal husbandry, giving rise to villages and cities, where pottery, weaving, metallurgy and the arts would start blooming.

Key to this, the domestication of animals. The goat was domesticated around 11,000 BC, the cow around 9,000 BC, the sheep around -8,000 BC, and finally the horse around 2,200 BC in the steppes of Ukraine.

The oldest archaeological sites showing agricultural activities and irrigation techniques were discovered in the Indus Valley and the « Fertile Crescent ».

The site of Mehrgarh, in the Indus Valley, now Pakistan Balochistan, discovered in 1974 by François and Cathérine Jarrige, two French archaeologists, demonstrates important agricultural practices from 7000 BC onward.

Cotton, wheat and barley were grown, and beer was brewed. Cattle, sheep and goats were raised. But Mehrgarh was much more than that.

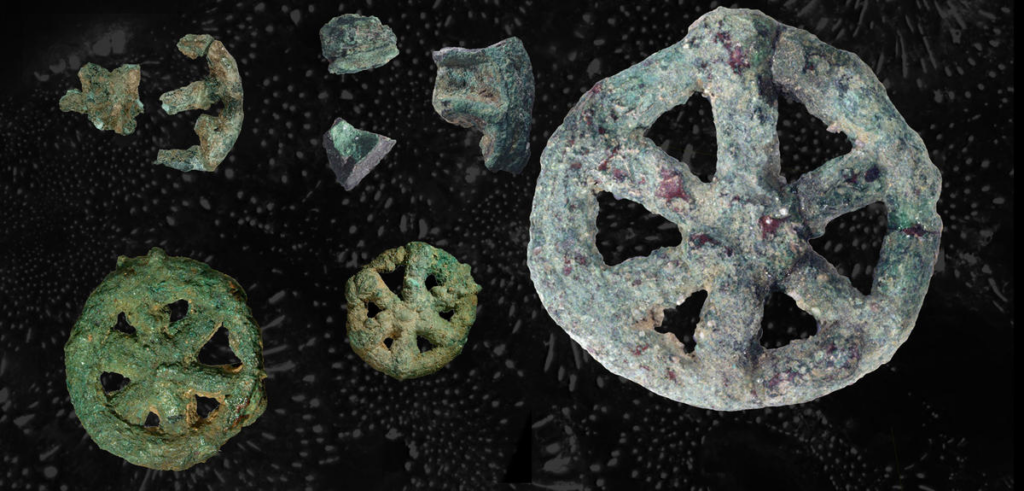

Contradicting the linear « developmental » schema, since we’re in the middle of the Neolithic, Mehrgarh is also home to the oldest pottery in South Asia and, above all, to the “Mehrgahr amulet”, the oldest bronze object casted with the « lost-wax » method.

The first seals made of terracotta or bone and decorated with geometric motifs were found here.

On the technological side, tiny bow drills were used, possibly for dental treatment, as evidenced by the pierced teeth of some skeletons found on site.

At the same time, or shortly afterwards, around 6000 B.C., Mesopotamia, between the Tigris and Euphrates rivers, witnessed rapid urban development in terms of demographics, institutions, agriculture, techniques and trade.

A veritable « fertile crescent » emerged in the region stretching from Sumer to Egypt, passing through the whole of Mesopotamia and the Levant, i.e. Syria and the Jordan Valley.

Irrigation

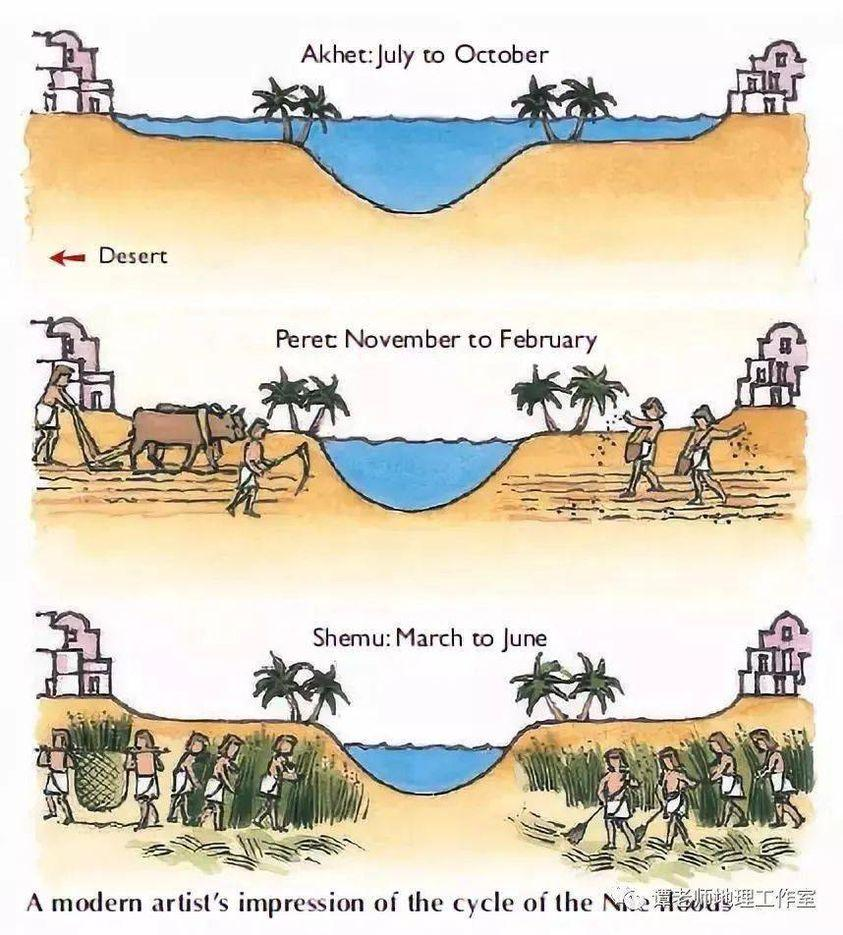

Whether in the Indus Valley, Mesopotamia or Egypt, the earliest irrigation techniques are nothing but retaining as much water as possible when Mother Nature has the sweet kindness to offer it to mankind.

Rainwater was collected in cisterns and, as much as possible, when snowmelt or monsoon rains swell the rivers, the objective was to amplify and steer seasonal « flooding » by canals and trenches carrying the water as far away as possible to areas to be cultivated, while at the same time protecting crops.

In Egypt, for example, where the Nile rises by around 8 meters, the water brings not only moisture but also silt to the soil near the river, providing crops with the nutrients they need to grow and thus maintain the soil’s fertility.

While the Egyptians complained about the harsh labor condition of their farmers, for the Greek historian Herodotus, this was the place in the world where work was least arduous. Of Egypt he says:

“Its soil is black and crumbly, made of silt and alluvium brought from Ethiopia by the river. Certainly, these people are today, of all the human race in Egypt as elsewhere, those who go to the least trouble to obtain their crops.

« They don’t bother to plough and weed. When the river has come of its own accord to water their fields and, its task done, has withdrawn, each man sows his land and lets the pigs loose: by trampling, the beasts sink the seeds into the earth, and the man has only to wait for the harvest.”

In Mehrgarh, where agriculture was born from 7000 BC, the work was indeed far more demanding.

However, the drainage system around the village and the rudimentary dams to control water-logging indicate that the inhabitants understood most of the basic principles involved. The cultivation of cotton, wheat and barley, as well as the domestication of animals, show that they were also familiar with canals and irrigation systems.

Constantly refined, this know-how enabled the civilization of the Indus Valley to create great cities that impress us by their modernity, notably Harappa and Mohenjo Daro, a city of 40,000 inhabitants with a public bath in its center, not a palace.

Pioneers of modern hygiene, these towns were equipped with small containers where residents could deposit their household waste.

Anticipating our « all-to-the-sewer » systems imagined in the early XVIth century by Leonardo da Vinci, for example in his plans for the new french capital of Romorantin, many towns had public water supplies as well as an ingenious sewage system.

In the port city of Lothal (now India), for example, many homes had private brick bathrooms and latrines. Wastewater was evacuated via a communal sewage system leading either to a canal in the port, or to a soaking pit outside the city walls, or to buried urns equipped with a hole for the evacuation of liquids, which were regularly emptied and cleaned.

Excavations at the Mohenjo Daro site reveal the existence of no fewer than 700 brick wells, houses equipped with bathrooms and individual and collective latrines.

Many of the city’s buildings had two floors or more. Water trickled down from cisterns installed on the roofs was channeled through closed clay pipes or open gutters that emptied into the covered sewers beneath the street.

This hydraulic and sanitary know-how was passed on to the civilization of Crete, the mother of Greece, before being implemented on a large scale by the Romans.

It was forgotten with the collapse of the Roman Empire, only to return during the Renaissance.

The first human contributions were aimed at maximizing water reservoirs and their gravity-flow capacity. To achieve this, it was necessary to transfer water from a lower level to higher ground and build « water towers ».

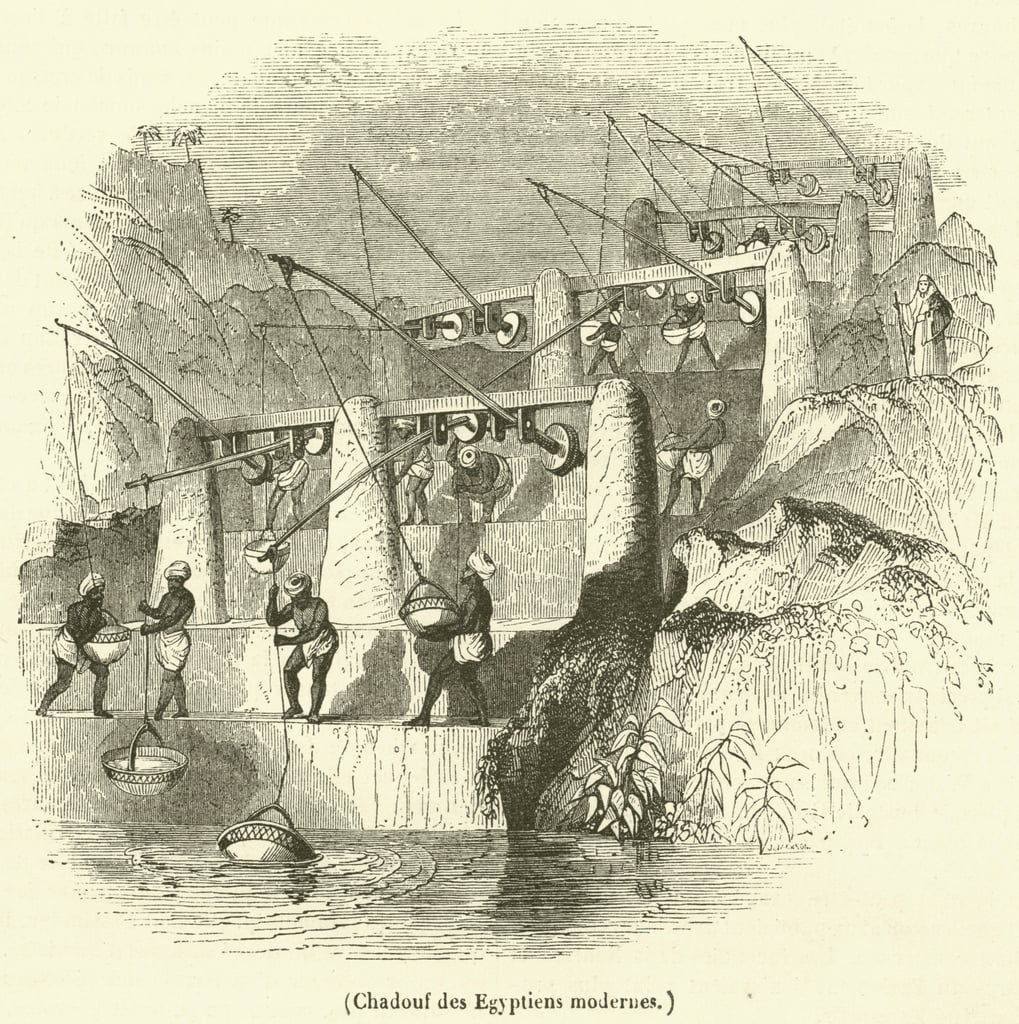

To this end, the Mesopotamian « chadouf » was widely used in Egypt, followed by the « Archimedean screw ».

Next came the « saquia » or « Persian wheel », a geared wheel driven by animal power, and finally the « noria », the best-known water-drawing machine, powered by the river itself.

Persian qanats

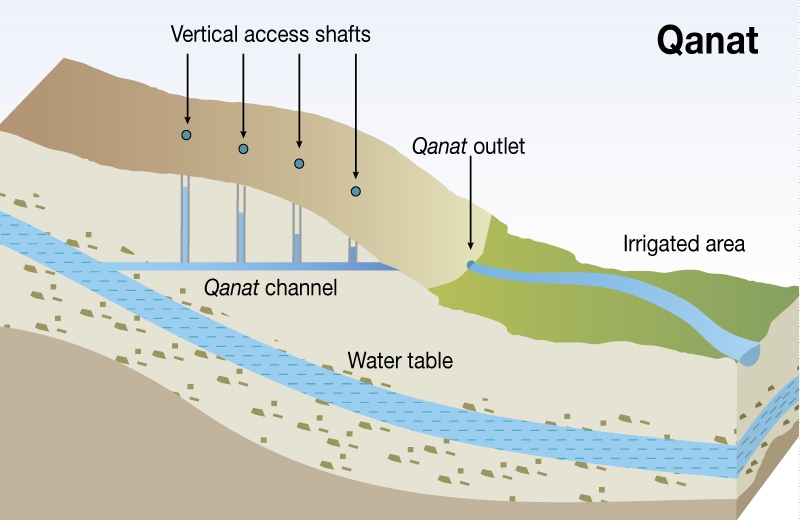

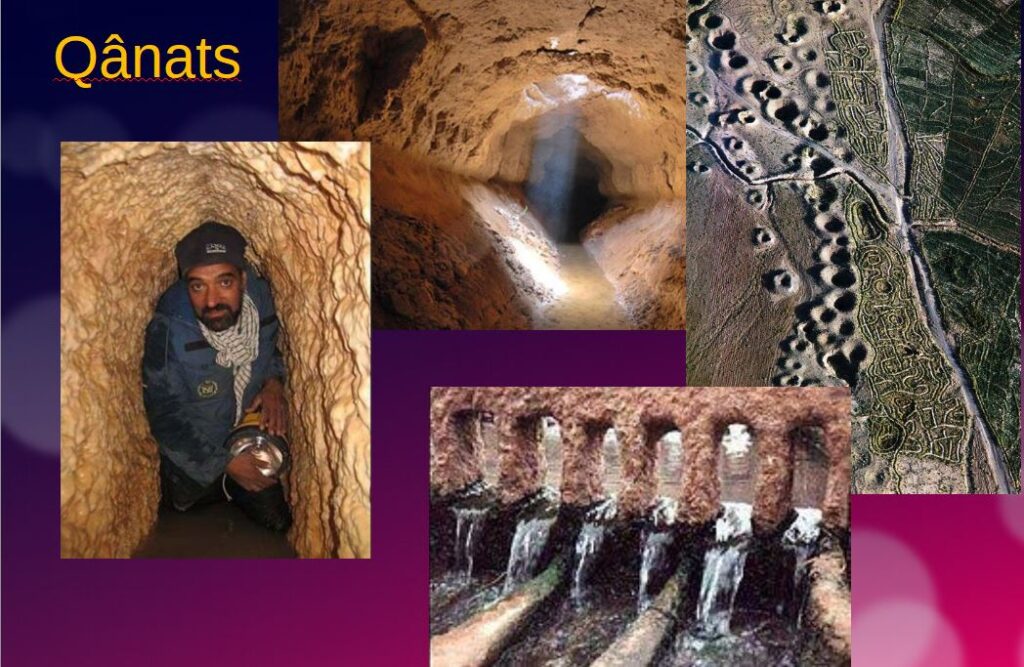

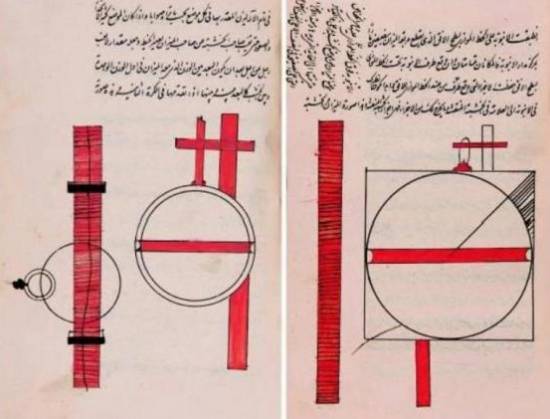

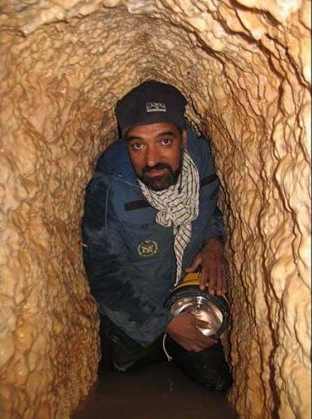

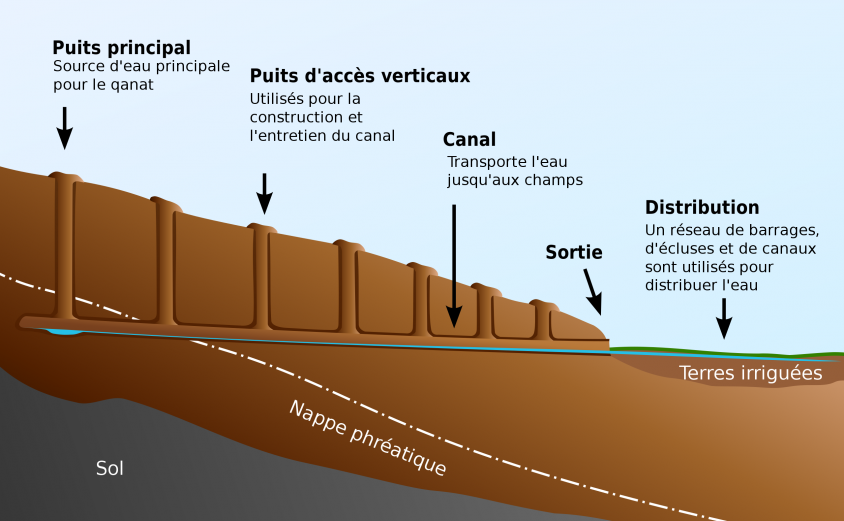

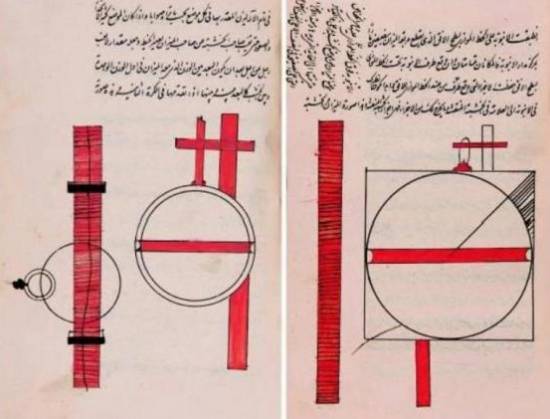

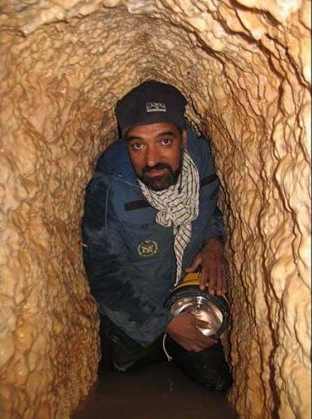

Before Alexander the Great, Persia’s Achaemenid Empire (6th century BC) developed the technique of underground qanats or underground aqueducts. This « draining gallery” cut into the rock or built by man, is one of the most ingenious inventions for irrigation in arid and semi-arid regions.

Whatever displeases our environmentalist friends, it’s not nature that magically produces « oases » in the desert.

It’s a scientific man who digs a drainage gallery from a water table close enough to the ground surface, or sometimes from an aquifer that flows into the desert.

On the website of ArchéOrient, archaeologist Rémy Boucharlat, Director of Emeritus Research at the French CNRS, an expert on Iran, explains:

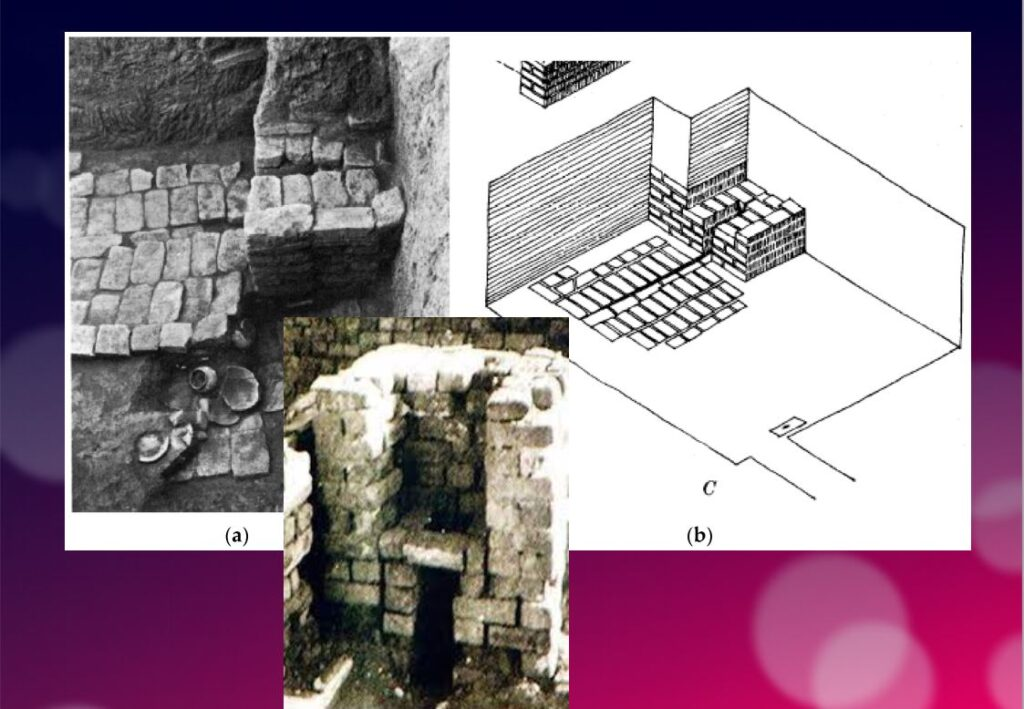

« Whatever the origin of the water, deep or shallow, the gallery construction technique is the same. The first step is to identify the presence of the water, either its underflow near a river, or the presence of a deeper water table on a foothill, which requires the science and experience of specialists.

A motherwell reaches the upper part of this layer or water table, which indicates the depth at which the gallery should be dug. The slope of the gallery must be very shallow, less than 2‰, to ensure a calm and regular flow of water, and to gradually lead the water to the surface, at a gradient much lower than the slope of the piedmont.

The gallery is then excavated, not from the mother well, as it would be flooded immediately, but from downstream, from the arrival point. The pipe is first dug as an open trench, then covered, and finally gradually tunnelled into the ground.

Shafts are dug from the surface at regular intervals, between 5 and 30 m depending on the nature of the terrain, to evacuate soil and provide ventilation during excavation, and to mark the direction of the tunnel.”

Historically, the majority of the populations of Iran and other arid regions of Asia and North Africa depended on the water supplied by qanats; settlement areas thus corresponded to the places where their construction was possible.

The technique offers a significant advantage: as the water moves through an underground conduit, not a drop of water is lost through evaporation.

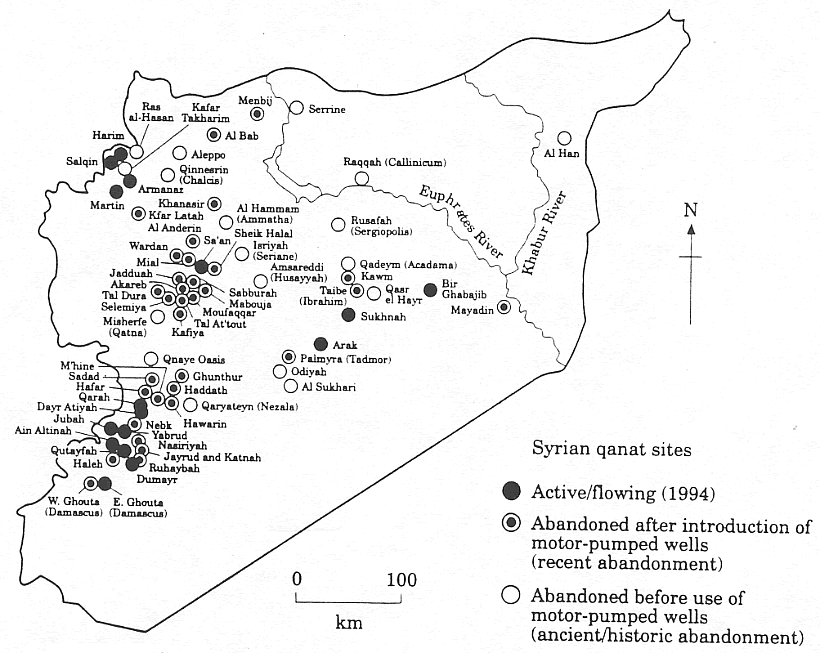

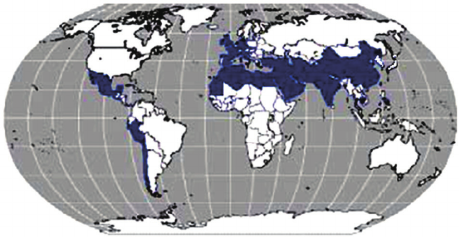

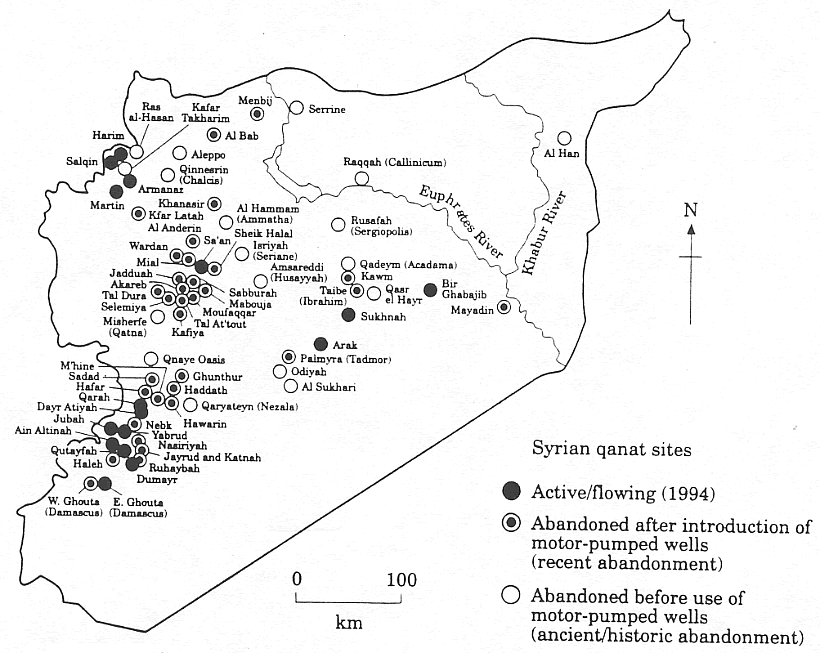

This technique spread throughout the world under various names: qanat and kareez in Iran, Syria and Egypt, kariz, kehriz in Pakistan and Afghanistan, aflaj in Oman, galeria in Spain, kahn in Balochistan, kanerjing in China, foggara in North Africa, khettara in Morocco, ngruttati in Sicily, bottini in Siena, etc.).

Improved by the Greeks and amplified by the Etruscans and the Romans, the qanats technique was carried by the Spaniards across the Atlantic to the New World, where numerous underground canals of this type still operate in Peru, Chile and western Mexico.

After Alexander the Great, Bactria, covering parts of today’s Uzbekistan, Turkmenistan and the northern part of Afghanistan, was even known as the « Oasis civilization » or the “Land of a 1000 Golden Cities”.

Iran boasts it had the highest number of qanats in the world, with approximately 50,000 qanats covering a total length of 360,000 km, about 9 times the circumference of the Earth !