Étiquette : irrigation

L’eau au Moyen-Orient, casus belli permanent ou pierre angulaire d’une paix durable?

Le 28 mars 2025, Karel Vereycken, pour l’Institut Schiller, lors d’un colloque organisé par l’Académie de géopolitique de Paris sur l’avenir de la Palestine, retrace les enjeux de l’eau au Proche orient, casus belli permanent ou pierre angulaire d’une paix durable.

Dans ce cadre, il présente le Plan Oasis, vaste programme de développement des infrastructures de base (eau, énergie, transports, etc.) promu par l’Institut Schiller.

TRANSCRIPTION:

L’eau au Proche-Orient, casus belli permanent ou pierre angulaire d’une paix durable ?

M. le Président, Excellences, chers amis, d’abord merci pour cette invitation. Je suis assez d’accord avec l’orateur précédent [le Pr Strauss.1], qui dit que c’est très important de regarder certains aspects « purement pratiques » avant de bâtir de grandes théories, parce que commencer à résoudre ces aspects pratiques peut être le début d’un processus pouvant finalement conduire à la paix.

Parmi ces sujets, l’eau, évidemment, la question fondamentale dont je vais essayer de vous parler. En réalité la question n’est pas « l’eau », mais plutôt « l’accès à l’eau douce ».

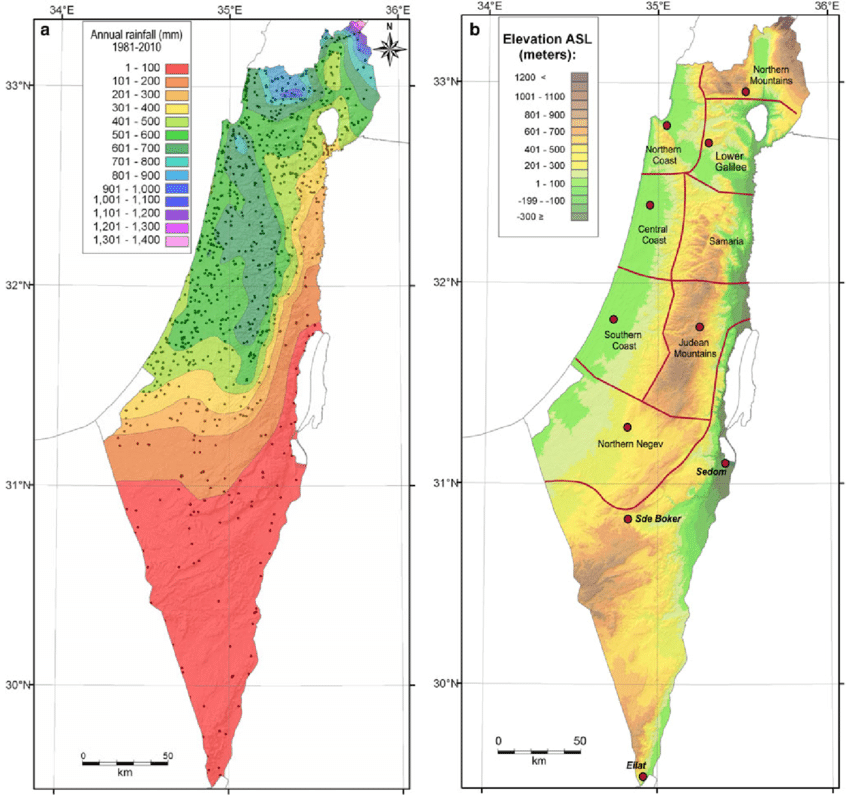

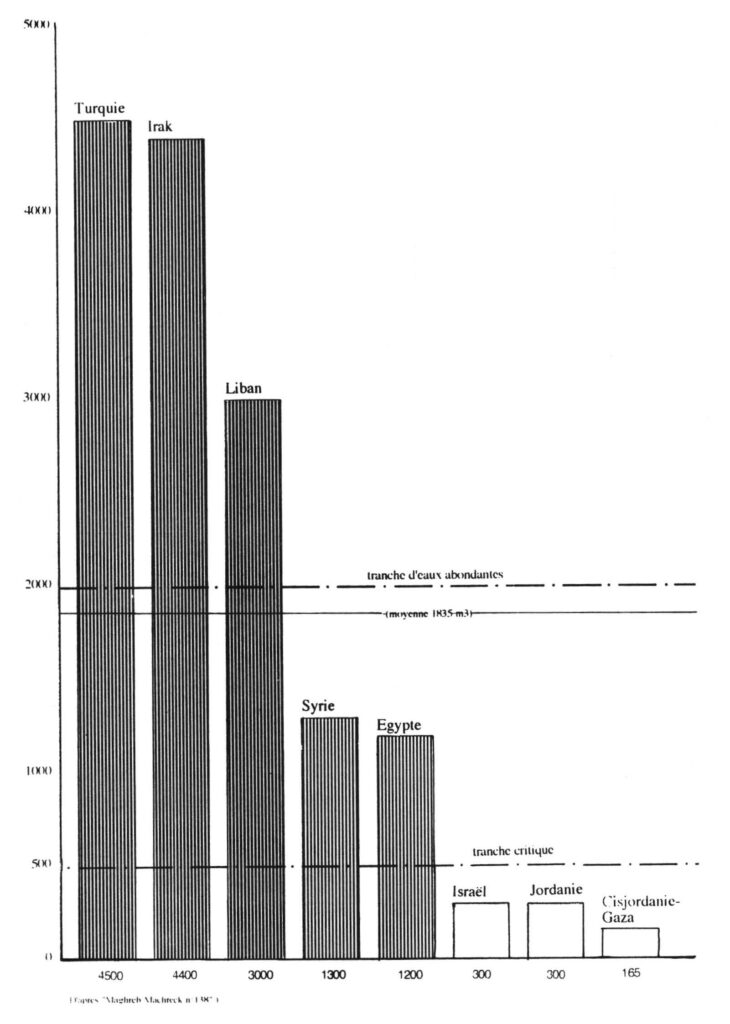

L’Asie du Sud-Est, il faut d’abord le rappeler, est une région essentiellement semi-aride. Il existe bien sûr « le croissant fertile », comprenant l’Irak, la Syrie et le Liban. Mais pour la Jordanie, peut-être encore plus que pour toute la Palestine et Israël, le problème de l’eau et de l’accès à l’eau reste une question fondamentale, voire une question de sécurité nationale, avec ce que cela comporte de bon et également de terrible. Parce qu’au nom de la « sécurité nationale », on peut appliquer des pouvoirs d’exception.

Or, l’eau ne respecte pas les frontières tracées par les hommes. Lorsqu’une rivière coule dans deux pays, à qui appartient-elle ? Le Tigre et l’Euphrate sont-ils des fleuves turcs ou irakiens ? Il n’y a aucun consensus là-dessus.

Du coup, l’eau peut devenir source de conflits, instrument de domination et même arme de guerre. On le voit actuellement à Gaza. Début mars, Israël a coupé l’électricité alimentant des unités de dessalement d’eau de mer, réduisant à seulement quelques milliers de mètres cubes la production d’eau douce par jour. Cela s’apparente à un siège féodal, qui exprime clairement une intention de génocide.

Mais à l’opposé, l’eau peut être source de coopération, à condition que les uns et les autres s’engagent, et je précise « de bonne foi », pour envisager un avenir partagé, soit dans le cadre de relations de bon voisinage (nul besoin de faire la paix pour cela), soit dans la perspective d’un avenir partagé et mutuellement bénéfique.

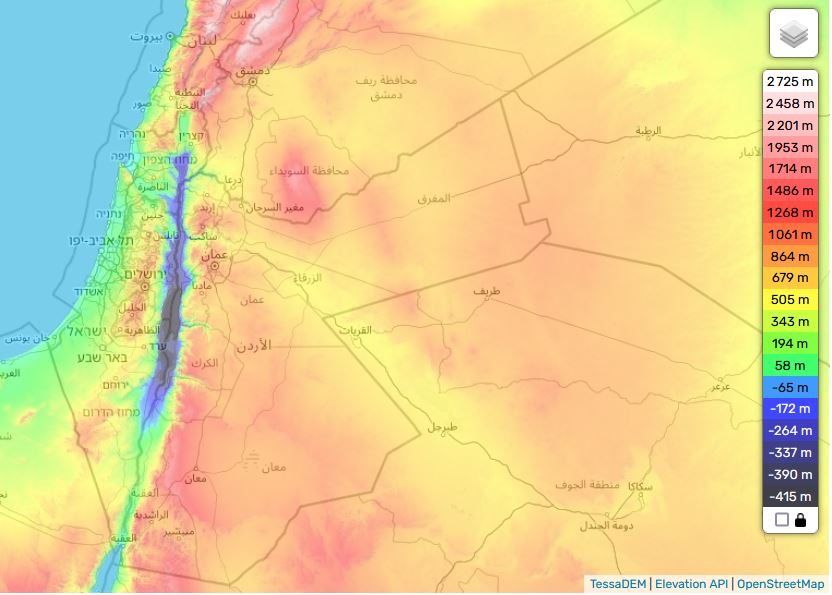

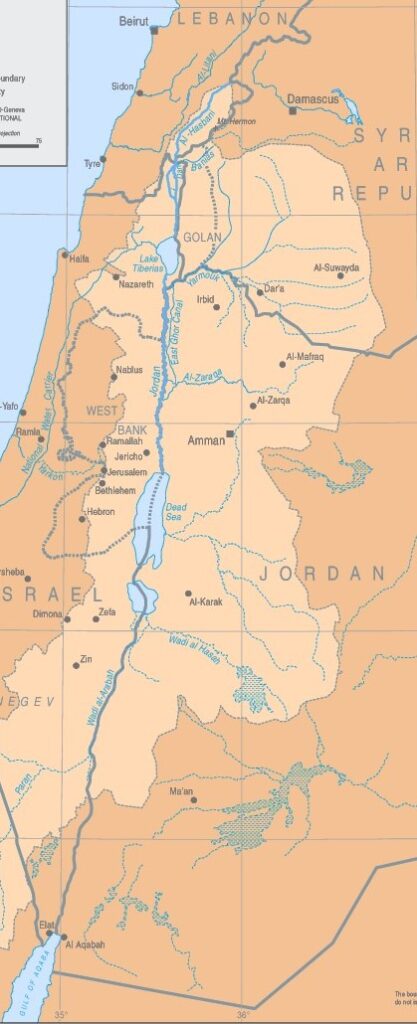

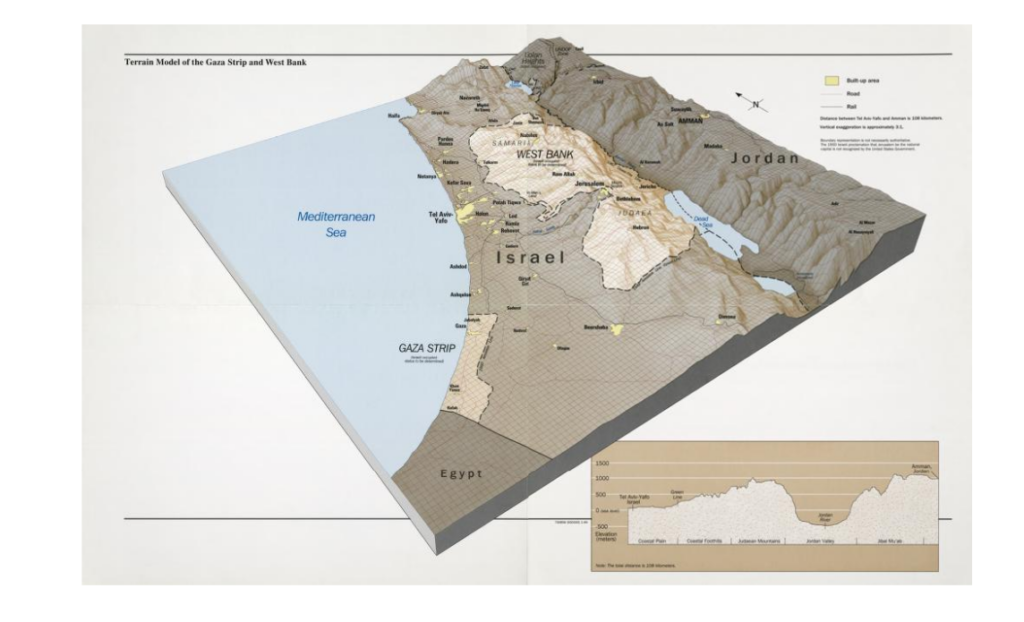

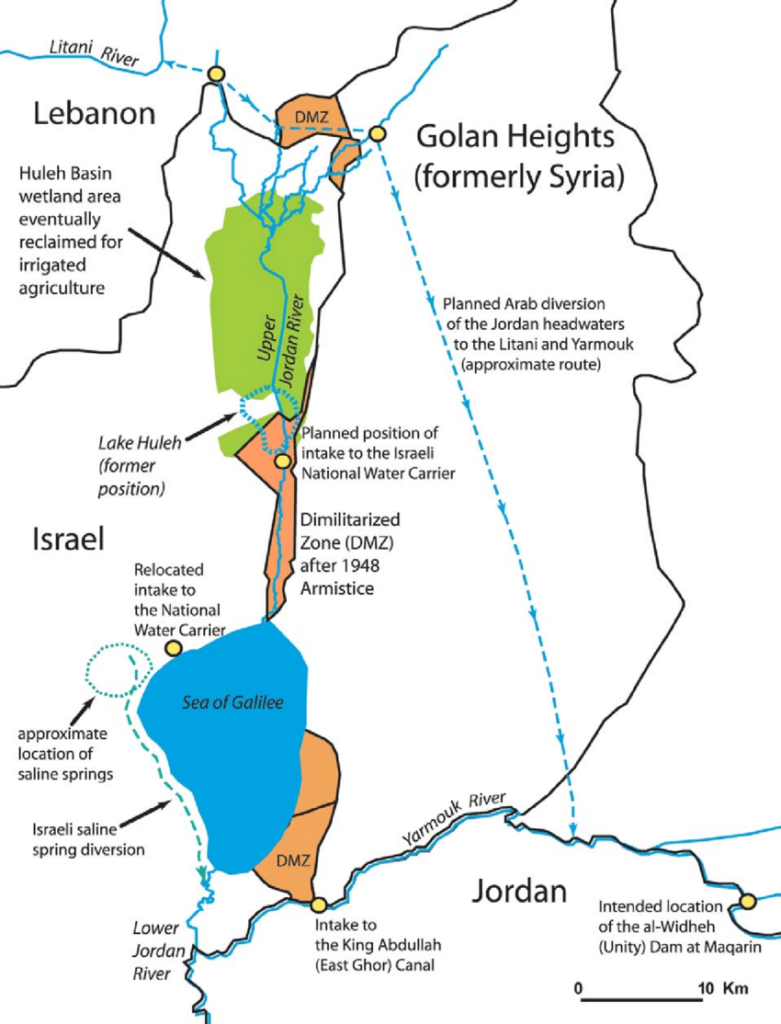

Dans la région, c’est le Jourdain qui collecte les eaux provenant du Liban, de la Syrie et de la Jordanie pour remplir le lac Tibériade (ou mer de Galilée), principal réservoir d’eau douce de la région, bien qu’il existe des sources salines à proximité et en dessous de ce lac. Ce qui fait que lorsque des sécheresses font chuter le niveau du lac, le taux de salinité explose de façon spectaculaire.

Au niveau historique, du fait que toute la région dépend de cet « or bleu », 90% des conflits ont eu pour motif le contrôle des ressources en eau.

Il est vrai que les plans d’aménagement des ressources en eau et en énergie datent d’avant même de la création d’Israël en 1948.

Le plus connu est celui de l’hydrologue russe Pinhas Rutenberg, qui avait élaboré en 1920 un plan pour construire 14 barrages hydroélectriques sur le Jourdain en vue d’approvisionner toute la région en électricité. C’est possible grâce au fort différentiel de hauteur qui marque la succession de cascades typiques de la vallée du Jourdain. Situé à 212 mètres sous le niveau de la mer, le lac Tibériade est le deuxième lac le plus bas du monde, après la mer Morte (430 mètres sous le niveau de la mer).

Comme prévu par le plan Rutenberg, un premier barrage est construit en territoire jordanien, près du lac Tibériade, sur le Yarmouk, le principal affluent du Jourdain qui arrive de Syrie et de Jordanie, dont il délimite la frontière entre les deux pays.

Ce barrage de Tel Or (Naharayim) fonctionnera de 1932 à 1948, date de la création d’Israël. Dès lors, avec la première guerre israélo-arabe, Israël entame des travaux d’aménagement autour du lac Tibériade qui rendent le barrage inopérant.

Dès le départ, Israël veut sécuriser son approvisionnement en eau en privant ses voisins de cette ressource, avec son projet de « Grand Aqueduc national » (National Water Carrier), qui consiste à acheminer l’eau douce du lac Tibériade vers Jérusalem d’abord, puis vers le sud jusqu’à Beersheba, aux confins du Néguev, où Ben Gourion veut faire fleurir le désert.

Encore aujourd’hui, 60 % d’Israël reste désertique, et 85% de la population vit à Tel Aviv, Jérusalem et sur le littoral. Mais pour moi, Israël reste un pays complètement sous-développé.

Ce projet sera réalisé dans le plus grand secret, Israël étant bien conscient que cela se fait au détriment de ses voisins. Lorsqu’il est inauguré en 1964, les tensions éclatent. Du point de vue arabe, l’ouvrage constitue un casus belli. D’abord parce qu’Israël accapare de l’eau provenant de Syrie, du Liban et de Jordanie. Ensuite, parce qu’offrir un accès aussi important à l’eau ne peut que favoriser l’implantation illégale de colons juifs. Les pays arabes mettent alors au point un projet de diversion afin d’empêcher que le lac Tibériade soit alimenté avec de l’eau arrivant de chez eux, en la détournant au contraire à leur profit. Cela donnera en premier lieu, en Jordanie, le canal dit du Ghor oriental, rebaptisé par la suite canal du Roi Abdallah.

Il faudrait une soirée entière pour détailler tous les conflits et guerres autour de ces projets. Israël ira bombarder les infrastructures arabes et les Palestiniens feront exploser des canaux israéliens.

Les Etats Unis, qui s’approvisionnent en Arabie saoudite en hydrocarbures transitant par le canal de Suez, craignent que cette guerre de l’eau dégénère en un conflit plus vaste. Si l’Egypte entre dans le conflit, cela risque de mettre en danger la sécurité énergétique des Etats-Unis.

Le plan Johnston de 1952.

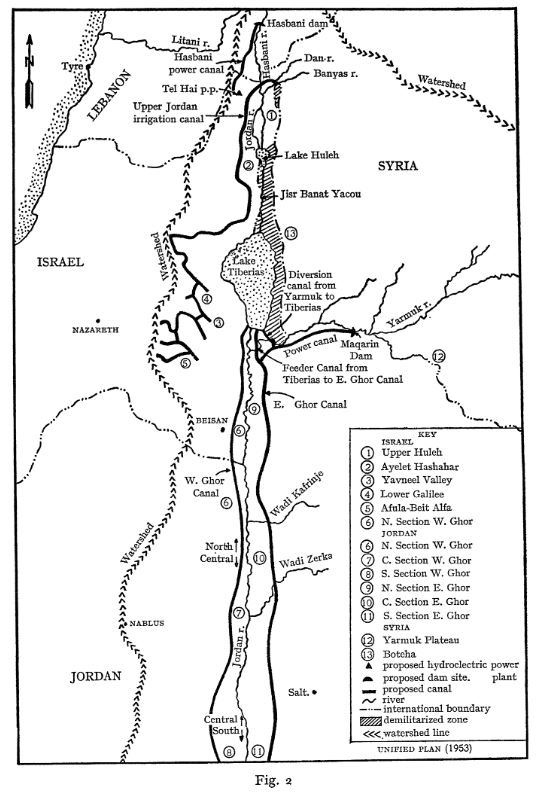

Pour stabiliser les choses, Eisenhower enverra en 1952 son envoyé spécial Eric Johnston. C’est un homme du cinéma, ne connaissant pas grand-chose au sujet mais capable d’arracher des accords, un peu comme Steve Witkoff aujourd’hui pour Trump.

Johnston a en poche un plan global pour le partage équitable de l’eau, mis au point par les anciens de la Tennessee Valley Authority (TVA), le grand projet du président Franklin Roosevelt pour fournir de l’eau à l’agriculture américaine et de l’électricité au monde rural et à l’industrie américaine, notamment pour produire de l’aluminium pour les avions.

Les quotas de partage que propose Johnston sont extrêmement favorables aux pays arabes. Les commissions techniques mixtes, comprenant aussi bien les Palestiniens, les Israéliens que les pays voisins, valident le plan.

Mais à la Knesset, le vote échoue et la Ligue arabe, dont les experts avaient validé le projet, refuse de l’adopter. La raison est simple : accepter un grand projet régional implique, implicitement, de reconnaître l’état d’Israël et donc de priver les réfugiés palestiniens de leur droit légitime au retour… Avec des revendications juridiquement justes, on finit hélas par maintenir les sources de conflit.

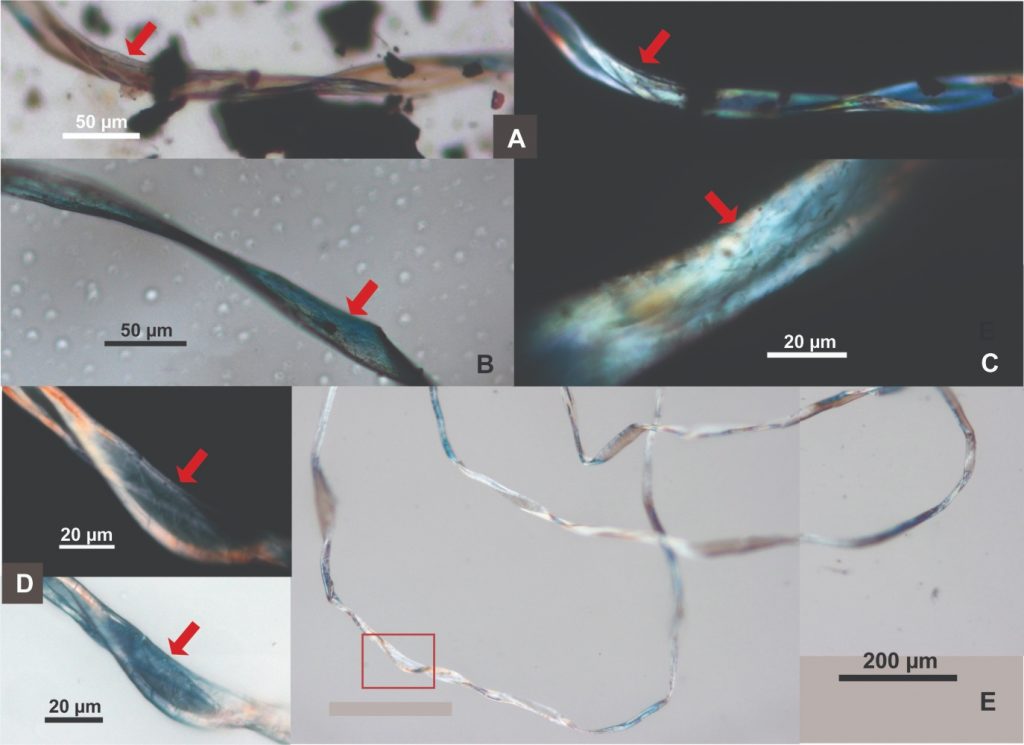

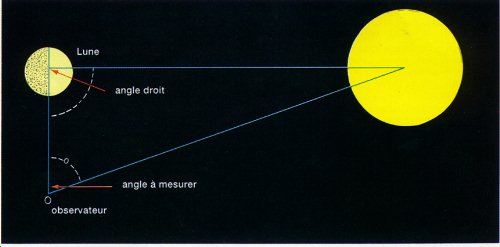

Dans les années 1960, une découverte scientifique va changer la donne. Aux États-Unis, l’administration Kennedy, confrontée à des sécheresses, va financer des équipes dédiées aux nouvelles techniques de désalinisation. Deux chercheurs californiens inventent les membranes permettant la technique d’osmose inverse, un principe physique connu depuis sa découverte par l’abbé Nollet, à l’époque de la Révolution française. Cela déplace le débat car cette invention technique va rendre possibles des choses qui ne l’étaient pas avant.

Water for Peace

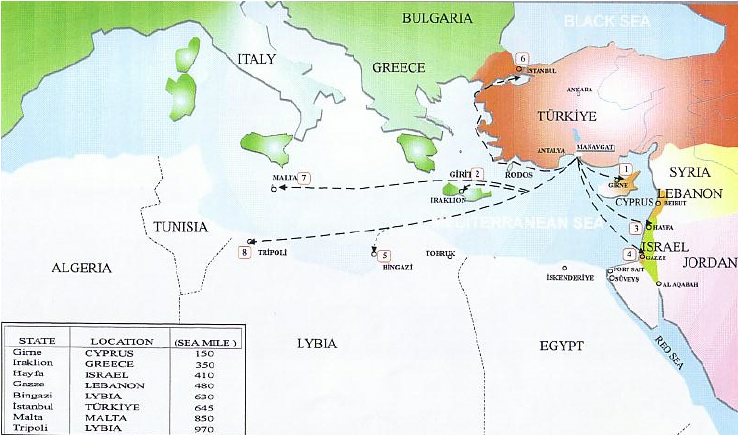

En mai 1967, le successeur de Kennedy, Lyndon Johnson, organise une grande conférence à Washington sur le thème « Water for Peace ». 635 délégués de 94 pays et 2000 observateurs y participent. Plusieurs intervenants abordent la question de l’usage du nucléaire civil pour le dessalement. Les amis d’Oppenheimer veulent montrer que l’atome peut servir à autre chose qu’à détruire le Japon. Mais quinze jours plus tard, Israël prend le monde par surprise en lançant la guerre des Six-Jours, notamment pour sécuriser son accès à l’eau en prenant le contrôle des hauteurs du Golan en Syrie.

En réaction, Lewis Strauss, le président de la Commission atomique américaine, et l’ancien président Eisenhower remettent alors sur la table un projet de dessalement nucléaire.

Le conflit sera interminable tant que deux problèmes ne seront pas résolus : celui des réfugiés palestiniens et juifs, et celui du partage de l’eau. Sans eau, ce sera la guerre sans fin. Strauss propose même qu’Américains mais également Russes et Français, y participent, faisant d’un projet de paix régional un levier pour sortir de la logique de la Guerre froide. Le 18 juillet 1967, Edmond Adolphe de Rothschild propose, dans deux lettres au Times de Londres, la création de trois unités nucléaires de dessalement dans la région, une en Jordanie, une en Israël (au bord de la mer Rouge) et une à Gaza (à l’époque sous mandat égyptien). Évidemment, dans la famille Rothschild, tout le monde ne pense pas comme ça et certains sont d’avis qu’il faut instrumentaliser les conflits comme des leviers géopolitiques, mais c’est une autre histoire…

Toujours en 1967, la Rand Corporation, le grand think-tank américain financé par le Pentagone et le complexe militaro-industriel, publie une étude signée Paul Wolfowitz, connu pour sa brillante carrière de néoconservateur, c’est-à-dire le clan de ceux qui ont fabriqué les mensonges sur les armes de destruction massive, afin de lancer la guerre contre l’Irak.

Dans son étude, Wolfowitz affirme que le dessalement c’est fantastique, mais qu’avec la deuxième loi de la thermodynamique, ça ne sera jamais rentable. Quelques années plus tard, le même Wolfowitz reconnaît qu’il avait menti. Mon inquiétude, dit-il, c’était que les pays de la région, y compris Israël, accèdent au nucléaire civil. Tous seraient alors surveillés par l’Agence internationale de l’énergie, une chose inacceptable pour Israël qui est en train de fabriquer sa bombe nucléaire.

Entre-temps, sur le terrain, dans cette région semi-aride, les gens ont soif et manquent d’eau pour l’irrigation.

C’est ici qu’il faut rappeler l’importance de ce que l’on appelle le « nexus eau-nourriture-énergie ». Sans eau, pas d’alimentation. Mais sans énergie, il est compliqué d’obtenir de l’eau douce en abondance. Pour le dessalement, il faut beaucoup d’électricité. Aujourd’hui, Israël, qui fabrique 50% de son eau douce par dessalement, y consacre 10% de son électricité.

Maintenant, il faut bien comprendre que pour la géopolitique, version extrême britannique, avec des gens comme Wolfowitz, les hommes sont comme des lapins. Vous mettez un gentil couple de lapins sur une île et qu’est-ce qu’ils font ? Ils lapinent, et en un temps record, ils vont manger tout l’herbe de l’île et ils vont tous mourir ensemble. Heureusement, les hommes ont quelque chose de plus que les lapins, la créativité. Personne n’a vu jusqu’à maintenant des lapins verdir le désert ou construire des avions pour aller ailleurs. Prenons-donc conscience de notre capacité spécifiquement humaine.

Alors, sur la question de l’eau, sans recours au nucléaire, les Israéliens et toute la communauté scientifique mondiale vont se mobiliser pour trouver des solutions.

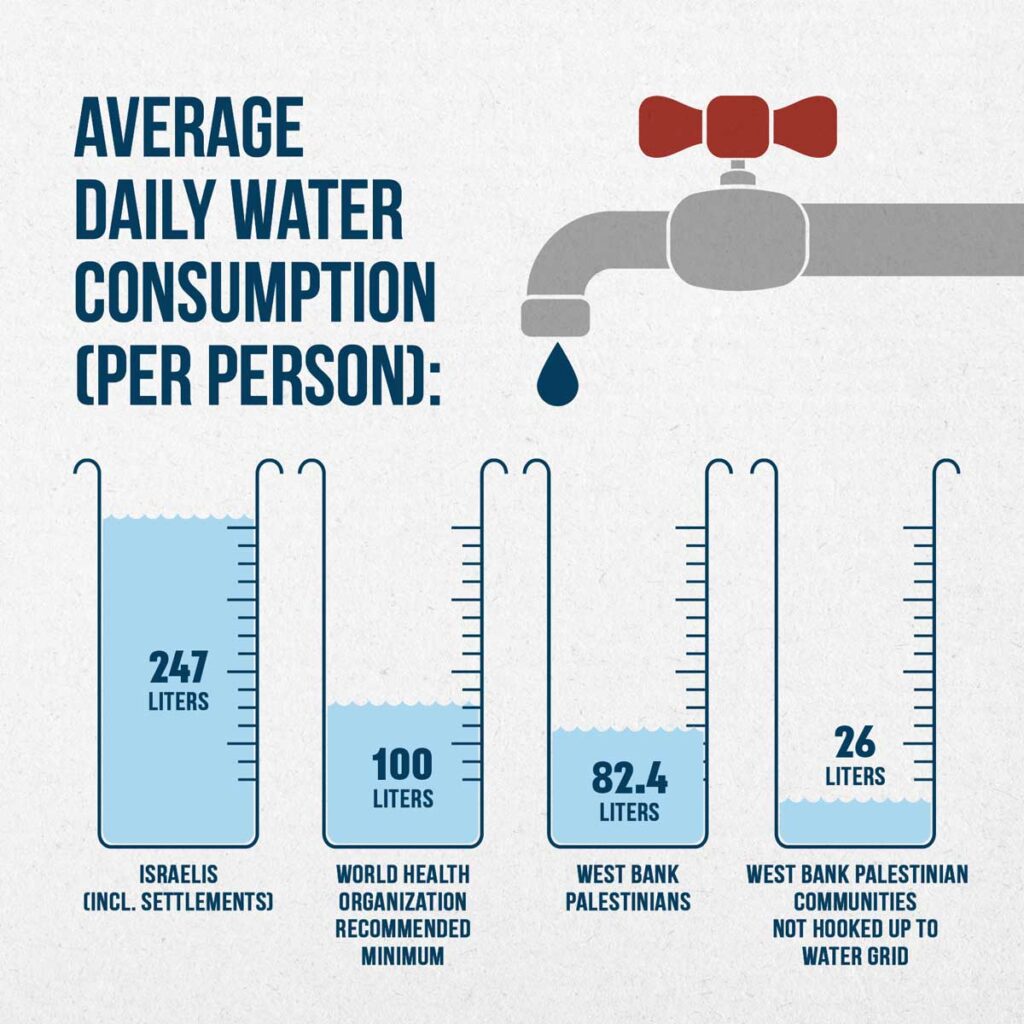

—La première solution, c’est la collecte et le recyclage, grâce à 120 stations d’épuration, de toutes les eaux sales, grises et usées, afin de les réutiliser pour l’irrigation. Ce taux est aujourd’hui de plus de 80 % en Israël, alors qu’il n’est que de 12 % en Espagne, de 8 % en Italie et de moins de 1% en France, où l’on ne croit pas utile de les récupérer. Du coup, Israël est devenu très économe en eau. La chasse d’eau à double débit est une invention israélienne. Ça peut paraître futile, mais cela a permis d’économiser des millions de litres d’eau. La consommation d’eau par habitant en Israël est l’une des plus basses de l’OCDE.

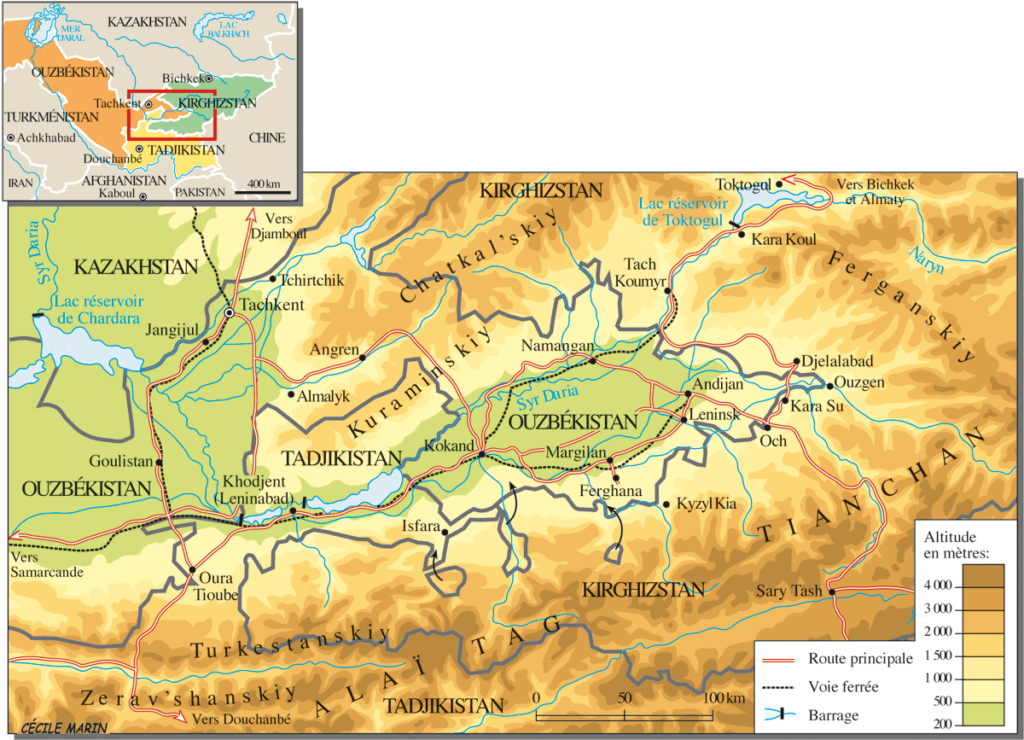

—Deuxième grand axe, le développement de ce que l’on appelle une « agriculture de précision ». Lorsque vous irriguez, et c’est le grand reproche que formulent les Israéliens (qui ont tout fait pour empêcher les Palestiniens d’avoir les technologies pour le faire), vous le faites comme dans l’Antiquité. Quand vous arrosez vos plantes, vous avez 50 % de l’eau qui part dans l’atmosphère. En arrosant au niveau du sol, on en perd encore. Comment faire alors ? On fait du goutte à goutte dans le sous-sol. On peut maintenant le faire à 40 centimètres sous la surface. Mieux encore, les chercheurs ont réussi à comprendre le langage des plantes. On sait qu’à un moment donné, une tomate envoie un signal pour dire « je veux de l’eau, maintenant ». Et si vous ne l’arrosez pas à la bonne heure, elle ne boit pas. Là, je ne suis pas dans la science-fiction. Ce sont les progrès actuels. Il y a des équipes à Beersheba, avec des chercheurs africains, russes, israéliens, etc. Si l’on veut résoudre le problème de l’eau, ce n’est pas seulement en multipliant la quantité d’eau disponible, c’est aussi en améliorant l’efficacité de son usage. Je l’ai vu en Asie centrale, où l’Ouzbékistan, le Kirghizstan, le Turkménistan et l’Afghanistan se disputent les eaux de l’Amou Daria. Mais lorsqu’il arrive au Turkménistan, on utilise son eau pour inonder de vastes plaines, entraînant d’énormes pertes. L’humanité pourra résoudre de nombreux problèmes en modernisant les techniques d’irrigation. En Israël, c’est Simcha Blass qui a fait avancer la science de l’agriculture de précision, en gérant aussi bien l’eau que les engrais par micro-irrigation et goutte-à-goutte.

—Le troisième point, c’est le dessalement de l’eau de mer, rendu possible par le procédé d’osmose inverse, grâce à la mobilisation du président Kennedy. Depuis 1999, Israël a construit cinq grandes usines de dessalement : Ashkelon, Palmachin, Hadera, Sorek et Ashdod. Et d’autres doivent ouvrir bientôt. Là encore, Wolfowitz a tancé Israël en disant : bon, vous faites ça, c’est très bien, mais gardez-le pour vous. Il ne faut surtout pas le reproduire ailleurs. Il ne faut pas que ça devienne un modèle, et surtout pas pour les Etats-Unis. Mais un autre facteur entre en jeu : le Bureau central des statistiques discrètes prévoit que la population va passer de 9,5 millions à 15 à 25 millions en 2065. A ce rythme, Israël devrait donc dessaler jusqu’à 3,7 milliards de mètres cubes par an, contre 0,5 milliards de mètres cubes aujourd’hui. Répondre à la demande de 2065, ça voudrait dire construire 30 nouvelles unités de dessalement. Une politique de dessalement entraînera évidemment une hausse de la demande d’électricité.

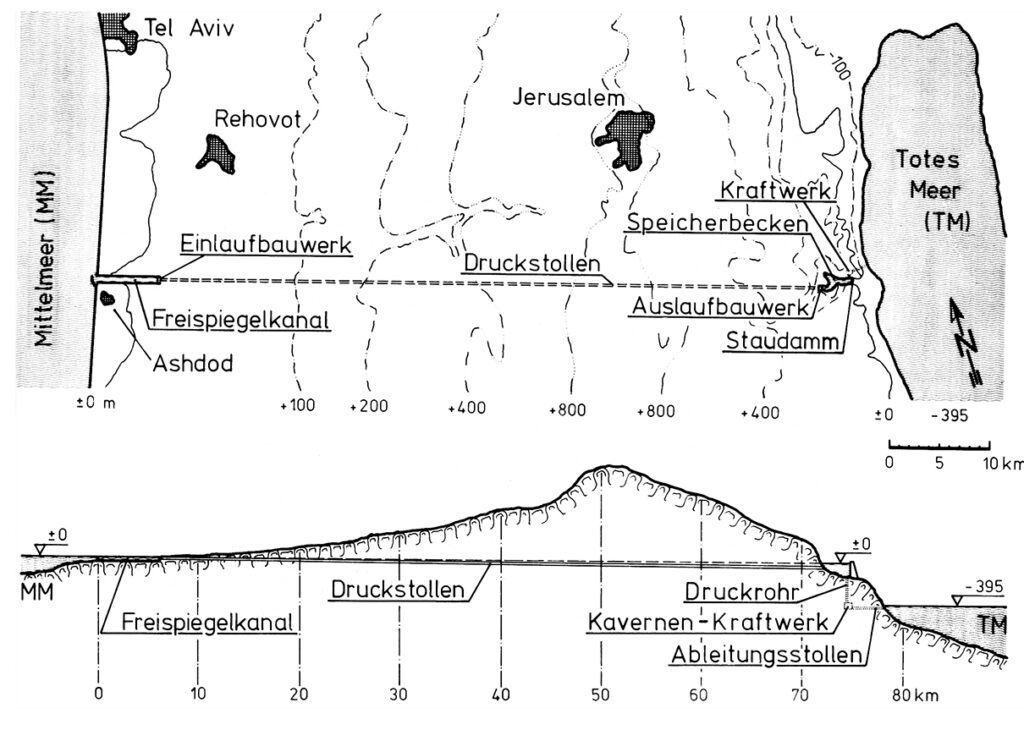

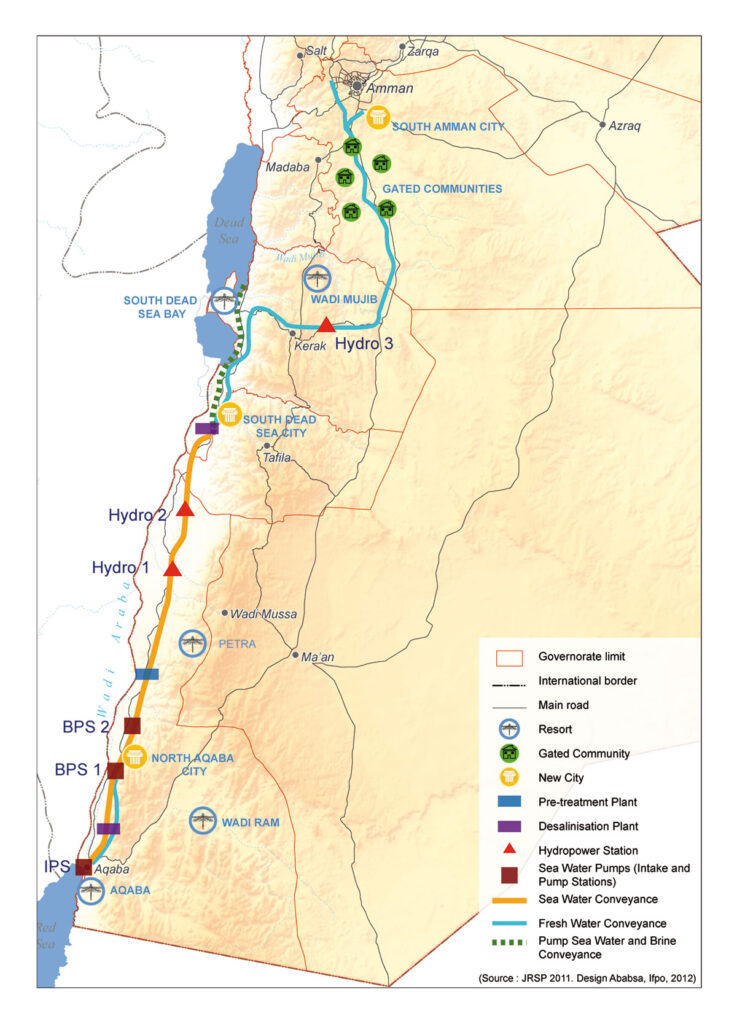

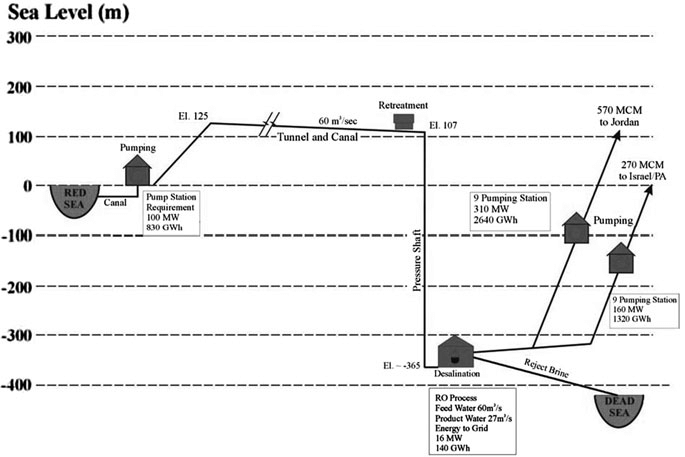

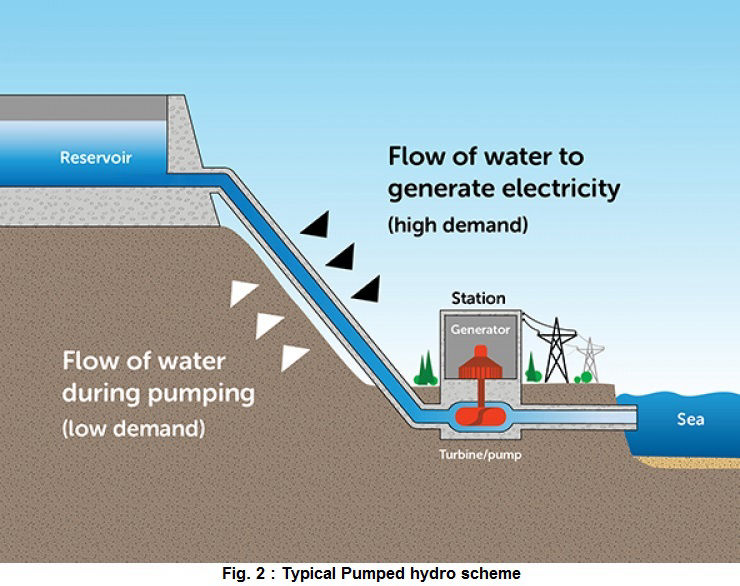

—Enfin, il y a le quatrième axe de recherche, celui des projets de transfert d’eau vers la mer Morte, soit depuis la Méditerranée, soit depuis la mer Rouge. Plusieurs études de faisabilité ont été faites, notamment en permettant au passage de récupérer de l’énergie. D’abord, vous amenez de l’eau de mer jusqu’à un grand réservoir au bord de la mer Morte. De là, l’eau passe dans un puits 400 mètres plus bas et en chutant, elle fait tourner une turbine. Il existe en France une centrale hydro-électrique de ce type qui produit l’équivalent en électricité d’une petite centrale nucléaire. Ensuite, à la sortie, vous passez au dessalement. Ce sera éventuellement l’occasion de repenser complètement l’exploitation des minerais qui composent l’eau de la mer Morte. Son eau contient de la potasse, du sel, du lithium, etc. au total quelque 21 minéraux. La mer Morte, ce n’est pas juste un lieu de villégiature pour les bobos de Tel Aviv, c’est une source de richesses à partager entre Palestiniens, Israéliens et Jordaniens. Avec un petit réacteur nucléaire à haute température, produisant de l’électricité mais aussi de la chaleur industrielle, on peut « décomposer » l’eau et en sortir les éléments utiles, aussi bien l’eau douce que les minéraux.

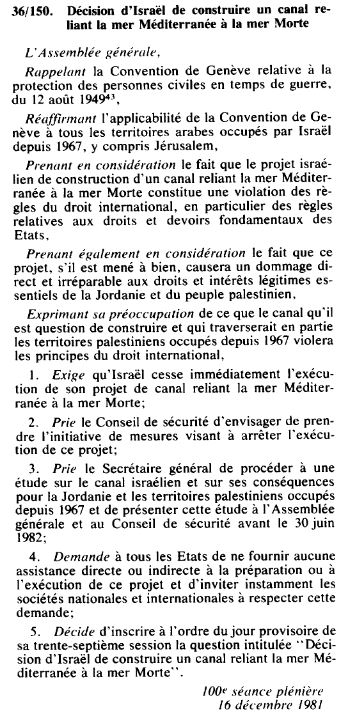

Une étude de faisabilité allemande de 1975 décrit en partie ce type d’infrastructure. Mais en 1981, un vote de l’Assemblée générale des Nations unies interdit à Israël de réaliser ce projet. Pourquoi ? Israël, qui occupe la Palestine, a l’obligation de s’occuper des populations, mais il n’a pas le droit d’y installer des infrastructures durables de grande envergure. Une fois de plus, on refait la même bêtise qu’on a faite en 1952 en bloquant le plan Johnston.

Plan Oasis

Et c’est là que mon argument est double : au lieu de dire « ça prouve qu’on ne peut rien faire », cela démontre avec force que la réalisation de ces projets est consubstantielle avec la création d’un État palestinien. Parce qu’en créant cet Etat qui devient un partenaire dans un projet commun pour résoudre le problème de l’eau, cela va bénéficier à tout le monde.

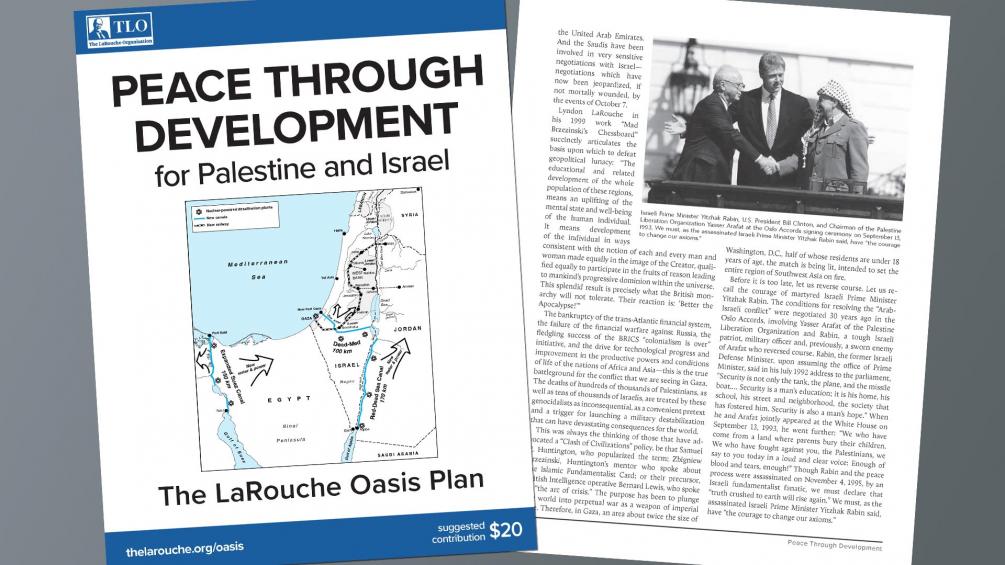

C’est ainsi qu’avec Jacques Cheminade et Lyndon LaRouche, avec lesquels je travaille depuis une quarantaine d’années, nous avons repensé les projets de transfert d’eau sous le nom de « Plan Oasis ». Jacques Cheminade a pu l’évoquer ici il y a dix jours.

Dessaler l’eau de mer en bordure de la mer Morte présente plusieurs avantages. Il faut d’abord accepter que le dessalement génère des problèmes de déchets. Lorsque vous dessalez 100 litres d’eau de mer, vous obtenez certes 52 litres d’eau douce, mais également 48 litres de saumure (avec une salinité d’environ 3,5%). Si vous répandez cette saumure dans un champ, cela va en appauvrir le sol.

Pour l’instant, les Israéliens envoient la saumure de leurs usines de dessalement par des tuyaux qui s’avancent de plusieurs kilomètres dans la mer, mais c’est nuisible à la biodiversité. Alors que dans l’approche que je défends, la saumure sera déposée dans la mer Morte. Elle a une salinité de 27 % et comme vous le savez, faute d’être alimentée par le Jourdain dont on détourne toute l’eau, elle est en train de disparaître. Apporter de la saumure à la mer Morte, c’est lui offrir une cure de jouvence !

On peut donc dessaler en bordure de la mer Morte, en tirer de l’eau douce pour la Jordanie, la Palestine et tout le Sud israélien. Aujourd’hui, selon mes sources palestiniennes, il n’y a pas 700 000 colons, mais probablement plus d’un million, aux dernières nouvelles.

Si avec ce projet, on peut amener de l’eau dans le sud d’Israël, dans le Néguev, où ne vit actuellement que 13 % de la population du pays, on pourra y accueillir les colons de Cisjordanie, en leur proposant des loyers pas chers sur place. On pourra les sortir de leur vision haineuse et leur offrir un avenir dans des emplois industriels et agricoles. Mais pour ça, il faut amener de l’eau dans le désert.

Notre projet coche donc toutes les cases pour apporter une solution. C’est comme une chambre d’hôtel avec des fenêtres offrant une vue sur plusieurs horizons, plusieurs solutions potentielles. Dans ce dossier de l’Institut Schiller, sur 38 pages, vous pouvez étudier tout cela en détail.

J’ajouterai que, sur la question de l’eau, il existe plusieurs précédents de coopération, à commencer par l’Annexe N° 3 des accords d’Oslo de 1992.2

Viennent ensuite l’Annexe 2 (articles I à VII) et l’appendice B de l’accord israélo-jordanien de 1994.3 Les termes employés sont très importants. On reconnaît qu’il existe « un problème commun », qu’il faut le résoudre « sans porter atteinte à l’autre », etc. Et enfin, il y a, dans l’appendice B de l’accord, dite d’Oslo II du 2 septembre 19954 sur Gaza et la Cisjordanie, la déclaration sur l’eau et les eaux usées.

Malgré les horreurs qui ont été commises et qui se poursuivent encore, il existe des gens de bonne volonté qui tentent de rendre possible la coexistence de ces peuples.

Pour ma part, j’ai du mal à me prononcer contre les accords d’Oslo, pour la simple raison que pas même 10 % n’en ont été mis en œuvre, du fait que Rabin a été assassiné. Et après, personne, de tous les donneurs de leçons sur le respect du droit international en Ukraine, personne n’a exigé d’Israël qu’il applique les traités qu’il avait signés !

Actuellement, les Gazaouis rejettent dans la mer toutes leurs eaux usées, qui se mélangent à l’eau de mer dans les nappes phréatiques situées en-dessous de la bande de Gaza. Dans les puits de Gaza, on pompe l’eau de ces nappes phréatiques. Du coup, les habitants de Gaza finissent par boire l’eau polluée qu’ils ont eux-mêmes rejetée en mer, entraînant toutes sortes de maladies et d’épidémies. Aujourd’hui, on entend même des Israéliens se plaindre que c’est devenu tellement sale que ça risque de perturber les usines de dessalement de mer.

La bonne nouvelle, c’est qu’au moins formellement, les Joint Water Commissions (JWC), ces comités consultatifs techniques regroupant Israéliens, Palestiniens et Jordaniens, continuent à exister. Mais leur fonctionnement pose problème. Depuis huit ans, tous les projets proposés par les Palestiniens ont été rejetés par des veto israéliens, alors que tous les projets israéliens ont été approuvés.

Je serais prêt même à inviter un représentant des BRICS, un Russe, un Chinois et même un Américain ou un Français dans ces commissions sur l’eau, pour garantir qu’il y ait un regard extérieur et assurer un fonctionnement honnête. Parce que la situation est tellement inéquitable, les Israéliens possèdent si bien la technologie qu’ils peuvent tout dominer.5

C’est là qu’il y a un rapport de force à changer.

Merci.

NOTES:

- Michael J. STRAUSS, Professeur de droit international et de relations internationales au Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), et professeur de droit pénal international à l’Université Catholique de Lille. ↩︎

- L’accord d’Oslo (dit Oslo I) signé le 13 septembre 1993, dans on Annexe III, points 1, 2 et 3, spécifie un partage équitable des ressources en eau et en énergie. http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/middle_east/israel_and_the_palestinians/key_documents/1682727.stm ↩︎

- L’accord de paix israélo-jordanien de 1994, article 6.L’accord de paix israélo-jordanien de 1994, article 6. ↩︎

- L’accord entre Israël et la Palestine sur la Cisjordanie et Gaza (dit Oslo II), dans son annexe III, article 40, détaille une vaste coopération, y compris pour la gestion des eaux usées. ↩︎

- La Cour pénal international (CPI), dans son rapport d’août 2024, article 3 sur « La mise en place sélective : la gestion de l’eau en Cisjordanie » (pp. 8-9-10-11), accuse Israël de priver la population palestinienne d’un accès légitime à l’eau. ↩︎

Afghanistan: Qosh Tepa canal and prospects of Aral Sea basin water management

Presentation of Karel Vereycken at the second panel discussion of the « Water for Peace » seminar organized by the Schiller Institute on January 9, 2024 in Paris.

Let’s start with current events. In August 2021, faced with the Taliban takeover, the United States hastily withdrew from Afghanistan, one of the world’s poorest countries, whose population has doubled in 20 years to 39.5 million.

While the UN acknowledged that the country was facing « the worst humanitarian crisis » in the post-war era, overnight all international aid, which represented more than half of the Afghan budget, was suspended. At the same time, $9.5 billion of the country’s central bank assets, held in accounts at the US Federal Reserve and a number of European banks, were frozen.

Qosh Tepa canal

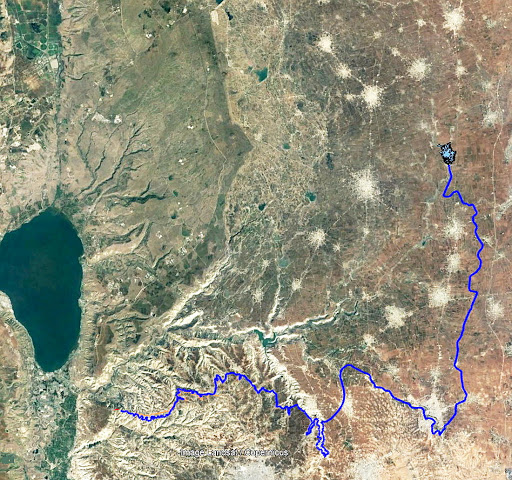

Despite these dramatic conditions, the Afghan government, via its state construction group, the National Development Company (NDC), committed $684 million to a major river infrastructure project, the Qosh Tepa Canal, which had been suspended since the Soviet invasion.

In less than a week, over 7,000 drivers flocked from the four corners of the country to work day and night on the first section of the canal, the first phase of which was completed in record time.

Politically, the canal project is a clear expression of the re-birth of an inclusive Afghanistan, as the region is mainly inhabited by Turkmen and Tajik populations, whereas the government is exclusively in the hands of the Pashtuns. The latter represent 57% rather than 37% of the country.

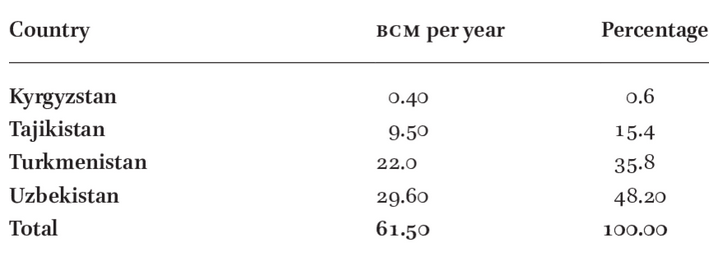

According to the FAO, 62.5% of the Abu Darya’s water comes from Tajikistan, 27.5% from Afghanistan (22 million m3), 6.3% from Uzbekistan, 1.9% from Kyrgyzstan and 1.9% from Turkmenistan.

The river irrigates 469,000 ha of farmland in Tajikistan, 2,000,000 ha in Turkmenistan and 2,321,000 ha in Uzbekistan.

So it’s only natural that Afghanistan should harness some of the river’s waters (10 million m³ out of a total of 61.5 to 80 million m³ per year) to irrigate its territory and boost its ailing agricultural production

By harnessing part of the waters of the Amu Daria river, the new 285 km-long canal will eventually irrigate 550,000 ha of arid land in ancient Bactria to the north, the « Land of a 1000 Cities » and« The Land of Oases » whose incomparable fertility was already praised by the 1st-century Greek historian Strabo.

In October 2023, the first 108 km section was impounded.

Agricultural production has been kick-started to consolidate the riverbanks, and 250,000 jobs are being created.

While opium poppy cultivation has been virtually eradicated in the Helmhand, the aim is to double the country’s wheat production and to become a grain net exporter.

Today, whatever one may think of the regime, the Afghans, who for 40 years have been self-destructing in proxy wars in the service of the Soviets and Americans, have decided to take their destiny into their own hands. Putting an end to the systemic corruption that has enriched an international oligarchy, they are determined to build their country and give their children a future, notably by making water available for irrigation, for health and for the inhabitants.

How did the world react?

On November 7, in The Guardian, Daanish Mustafa, a professor of « critical geography », explains that Pakistan must rid itself of the colonial spirit of water.

In his view, the floods that hit Pakistan in 2010 and 2022 demonstrate that « colonial » river and canal development is a recipe for disaster. It’s time, he concludes, to « decolonize » our imaginations on the subject of water by abandoning all our vanitous desires to manage water.

On November 9, the Khaama Press News agency reported:

« Tensions have risen between the de facto authorities of Afghanistan and Pakistan due to the ongoing deportation of Afghan migrants. Most recently, Pakistan has called for a halt to the Qush Tepa project. Abdul Haq Hamad, former head of media publications supervision, said in a televised debate that the Pakistani authorities had made it explicitly known at an official meeting with Taliban administration leaders that they must ‘stop operations on the Qush Tepa channel’.

« According to him, the Pakistani authorities are not satisfied with the completion of the Qosh Tepa Canal, as Afghanistan gains autonomy through this canal in managing its waters. »

Two days earlier, on November 7, Cédric Gras, Le Figaro‘s correspondent in Tashkent, published an article entitled:

« En Afghanistan, les Talibans creusent le canal de la discorde » (« In Afghanistan, the Taliban are digging the canal of discord »):

« The Afghanistan of the Taliban is in the process of digging a gigantic irrigation canal upstream from the Amou-Daria river. To the detriment of downstream countries and the Aral Sea, whose water supply and agricultural crops are threatened ».

Obviously, the aim is to create scare. But if the accusation is hasty, it touches on a fundamental issue that deserves explanation.

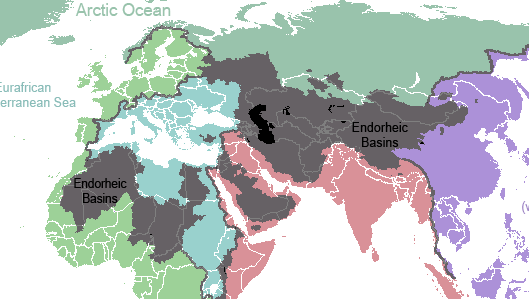

Endoreic basin

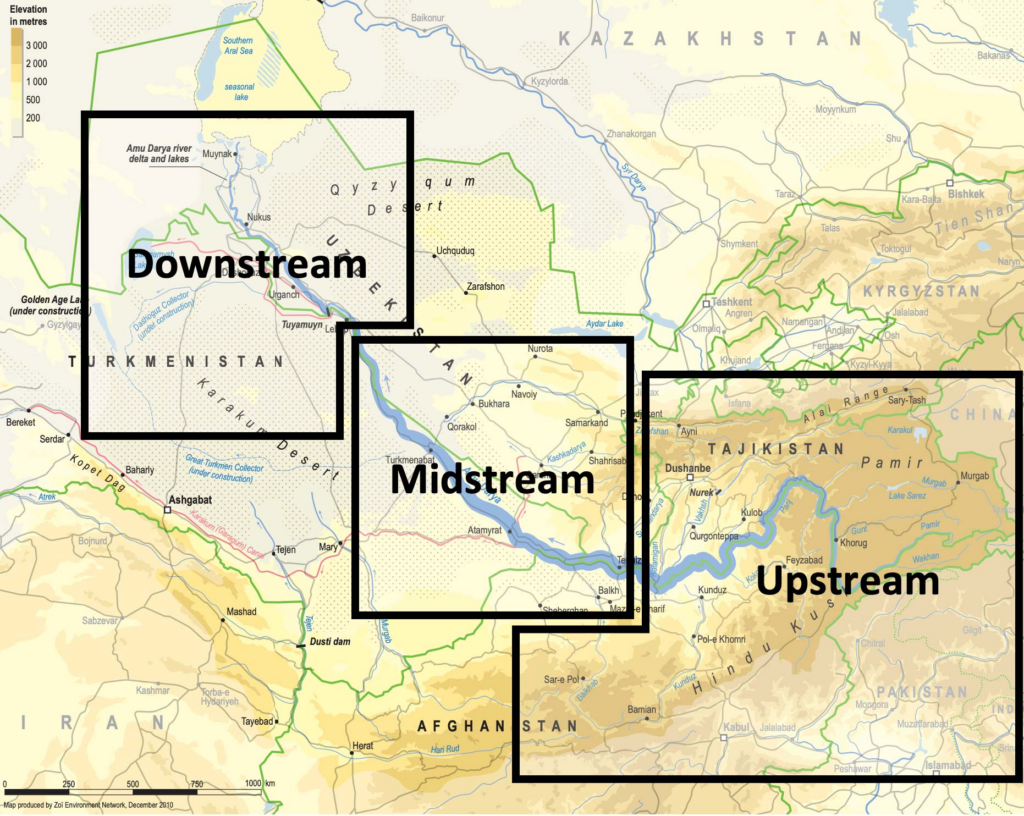

The Amu Daria, the 2539 km long river that the Greeks called the Oxus, and its brother, the 2212 km long Syr Daria, feed, or rather used to feed, the Aral Sea, which straddles the border between Uzbekistan and Kazakhstan. The water of both rivers were increasingly redirected by soviet experts to irrigate mainly cotton cultivation causing the Aral Sea to disappear.

I won’t go into detail here on the history of the ecological disaster that everyone has heard about but I am ready to answer your questions on that later;

The « Aral Sea Basin » essentially covers five Central Asian « stan » countries. To the North, these are Kazakhstan, followed by Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and Turkmenistan.

In fact, Afghanistan, whose border with the latter three countries is formed by sections of the Amu Darya, is geologically and geographically part of the « Aral Sea Basin ».

This is a so-called « endoreic basin ». (endo = inside; rhein = carried).

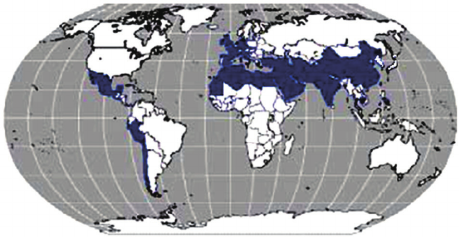

In Europe, we see falling rain and snowmelt flowing into rivers that discharge it into the sea. Not so in Central Asia. Rainwater, or water from melting snow, flows down mountain ranges. They eventually form rivers that either disappear under the sands, or form « inland seas » having no connection whatever to a larger sea and no outlet to the oceans. 18% of the world’s emerged surface is endoreic.

Among the best-known endoreic basins are the Dead Sea in Israel and Lake Chad in Africa.

In Asia, there are plenty of them. Just think of the Tarim Basin, the world’s largest endoreic river basin in Qinjiang, covering over 400,000 km². Then there’s the vast Caspian Sea, the Balkhach and Alakoll lakes in Kazakhstan, the Yssyk Kul in Kyrgyzstan and, as we’ve just said, the Aral Sea.

The very nature of an endoreic basin strongly reinforces the fear that water is a scarce limited source. That realty can either bolster the conviction that problems cannot but be solved true cooperation and discussion, or push countries to go to war one against the other. Democraphic growth, economic progress and climate/meteorogical chaos can worsen that perception and make water issues appear as a « time-bomb ».

The early Soviet planners started with a strict quota system laid down in 1987 by Protocol 566 of the Scientific and Technical Council of the Soviet Ministry of Water Resources. The system fixed quotas for all countries, both in percentage and in BCM (Billions of Cubic Meters).

That simple quota system looks 100 % functional on paper. However, nations are not abstractions.

First, this system created quite rigid procedures and even would forbid some upstream countries to invest in their own agriculture since they had to deliver the water to their neighbors.

Second, conflict arose about dissymetric seasonal use of the water. The use of the water was completely different between « Upstream countries » such as Kyrgyzstan and Tajikistan and « Downstream countries » such as Uzbekistan and Turkmenistan.

Upstream countries could accept releasing their water resources in autumn and winter since the release of the water provides them up to 90 % of their electricity via hydrodams.

Downstream countries however don’t need the water at that time but in spring and summer when their farmland needs to be irrigated.

However, in Central Asia, their seems to exist some sort of « geological justice » since downstream countries lacking water (Kazakhstan, Uzbekhistan and Turkmenistan) have vast hydrocarbon energy reserves such as coal, oil and gaz.

Therefore, not always stupid, Soviet planners, which realized that a simple quota system was insufficient to prevent conflict, created a compensation mechanism. Downstream nations, in exchange for water, would supply parts of their oil and gas to upstream nations to compensate the loss of potential energy that water represents.

However imperfect that mechanism, for want of a better one, it remained in place after the collapse of the Soviet Union in 1991.

It can be said that by appealing to an external factor of a given problem, in this case to bring energy in the equation to solve the water problem, soviet planners conceived in a rudimentary form what became known as the « Water, Energy, Food Nexus ». One cannot deal with theses factors as separate factors. They have to be conceived as part of a single, dynamic Monad.

Today, we should avoid the geopolitical trap. If we consider the water resources to be shared between the states of Central Asia and Afghanistan to be « limited », or even « declining » due to meteorological phenomena such as El Nino, we might hastily and geopolitically conclude that, with the construction of the Qosh Tepa canal, which will tap water from the Amu Daria, the « water time bomb » cannot but explode.

Solutions

So we need to be creative. We don’t have all the solutions but some ideas about where to find them:

- In Central Asia, especially in Turkmenistan but also Uzbekistan, huge quantities of water from the Abu Daria water basin are wasted. In 2021, Chinese researchers, looking at Central Asia’s potential in terms of food production, estimated that with improvements in irrigation, better seeds and other « agricultural technology », 56 % of the water can be saved farming the same crops, meaning that today, about half of the water is simply wasted.

- The lack of investment into new water infrastructure and maintenance cannot but lead to the kind of disasters the world has seen in Libya or Pakistan where, predictably, systems collapsed for lack of mere maintenance;

- Uncontrolled and controlled flooding are very primitive and inefficient forms of irrigation and should be outphased and replaced by modern irrigation techniques;

- Therefore, a water emergency should be declared and a vast international effort should assist all the countries of the Abu Daria basin, including Afghanistan, to modernize and improve the efficiency of their water infrastructure, be it lakes, canals, rivers and irrigation systems.

- Such and effort can best organized within the framework of the « One Belt, One Road » initiative and the Shanghai Cooperation Organization. BRICS countries such as China, Russia and India could help Afghanistan with data from their satellites and space programs.

- By improving the efficiency of water use, notably through targeted irrigation using « drip irrigation » as seen in the case of the Tarim basin in Xinjiang, it is possible to reduce the total amount of water used to obtain an even higher yield of agriculture production, while considerably increasing the availability of the water to be shared among neighbors. The know how and experience of African, South American, Israeli and Chinese agronomists, specialized in food production in arid countries, can play a key role.

- In the near future, Pumped Hydro Energy Storage (PHES), which means storing water in high altitude reservoirs for a later use, can massively increase the independance and autonomy of countries such as Afghanistan and others. Having sufficient water at hand at any time means also having the water security required to operate mining activities and handle thermal and nuclear electricity production units. PHES infrastructure would be greatly efficient on both sides of the Abu Daria and jointly operated among friendly nations.

Over the past 1,200 years, nations bordering waterways have concluded 3,600 treaties on the sharing of river usufructs, whether for fishing, river transport or the sharing of water for domestic, agricultural and industrial uses.

Afghanistan’s Qosh Tepa canal project is a laudable and legitimate initiative. But it is true that by breaking the status quo, it obliges a new dialogue among nations allowing each and all of them to rise to a higher level, a willing to live together increasingly the opposite to the dominant paradigm in the Anglosphere and its european followers.

It’s up to all of us to make sure it works out fine.

The science of Oases, from the Indus Valley to Persian qanats

Presentation of Karel Vereycken at the first panel discussion of the « Water for Peace » seminar organized by the Schiller Institute on January 9, 2024 in Paris.

While the dog was domesticated as early as 15,000 years BC, we associate the first human activities aimed at managing water with the Neolithic period, which began around 10,000 BC.

It is thought to be the moment at which mankind moved from a « tribal subsistence economy of hunter-gatherers » to agriculture and animal husbandry, giving rise to villages and cities, where pottery, weaving, metallurgy and the arts would start blooming.

Key to this, the domestication of animals. The goat was domesticated around 11,000 BC, the cow around 9,000 BC, the sheep around -8,000 BC, and finally the horse around 2,200 BC in the steppes of Ukraine.

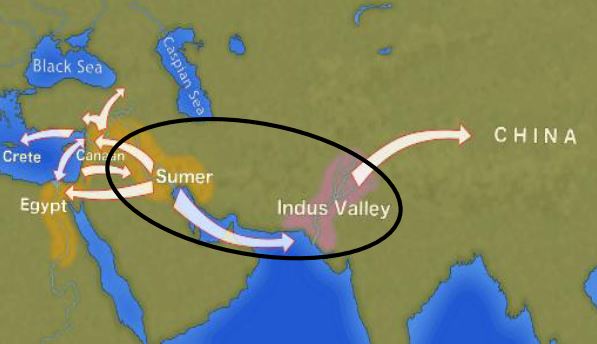

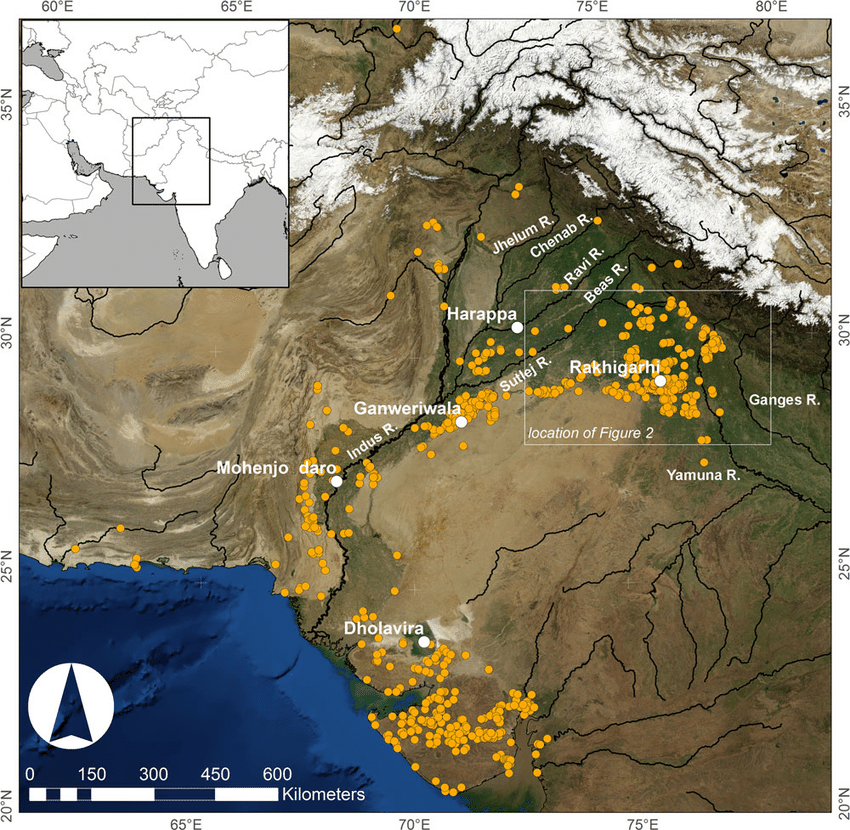

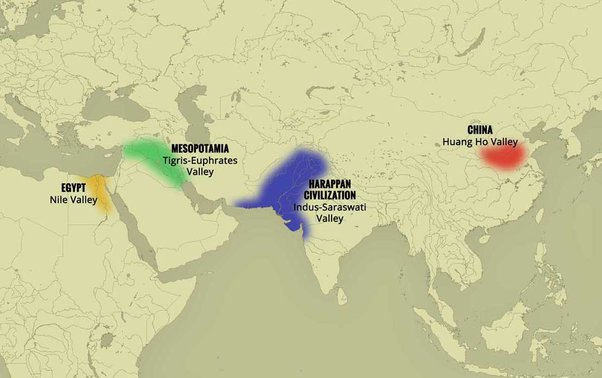

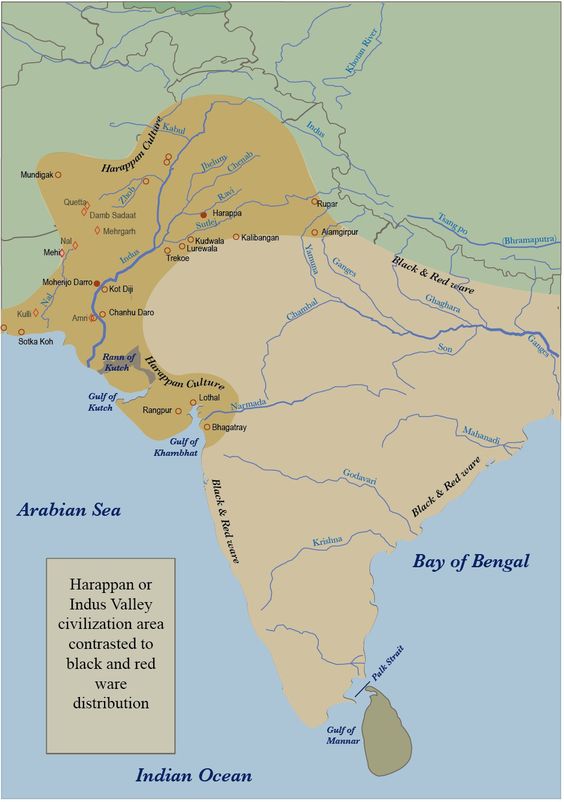

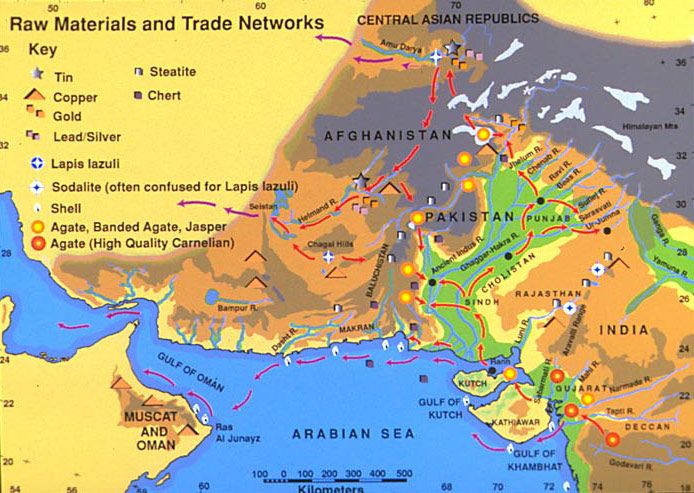

The oldest archaeological sites showing agricultural activities and irrigation techniques were discovered in the Indus Valley and the « Fertile Crescent ».

The site of Mehrgarh, in the Indus Valley, now Pakistan Balochistan, discovered in 1974 by François and Cathérine Jarrige, two French archaeologists, demonstrates important agricultural practices from 7000 BC onward.

Cotton, wheat and barley were grown, and beer was brewed. Cattle, sheep and goats were raised. But Mehrgarh was much more than that.

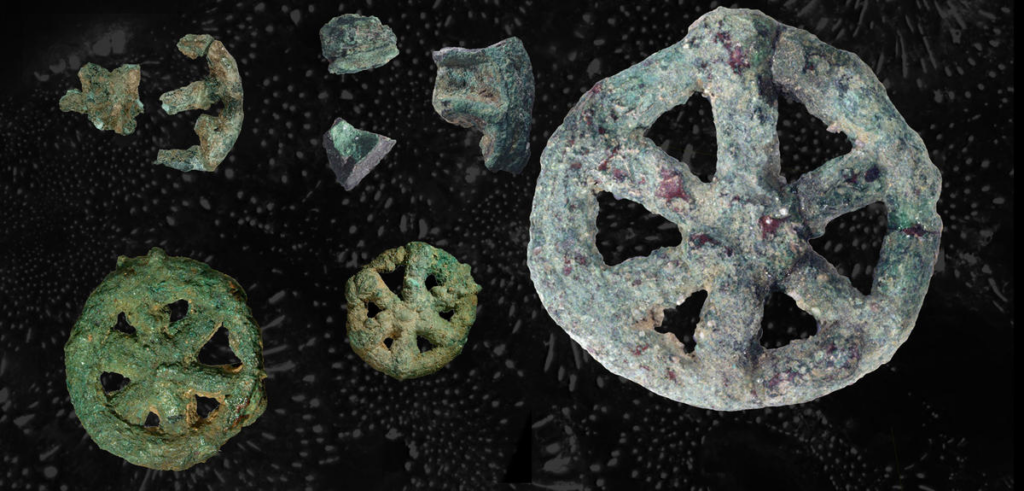

Contradicting the linear « developmental » schema, since we’re in the middle of the Neolithic, Mehrgarh is also home to the oldest pottery in South Asia and, above all, to the “Mehrgahr amulet”, the oldest bronze object casted with the « lost-wax » method.

The first seals made of terracotta or bone and decorated with geometric motifs were found here.

On the technological side, tiny bow drills were used, possibly for dental treatment, as evidenced by the pierced teeth of some skeletons found on site.

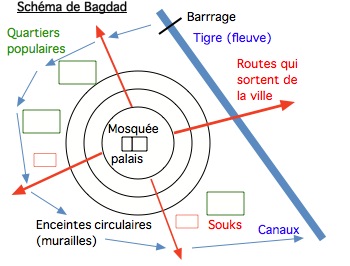

At the same time, or shortly afterwards, around 6000 B.C., Mesopotamia, between the Tigris and Euphrates rivers, witnessed rapid urban development in terms of demographics, institutions, agriculture, techniques and trade.

A veritable « fertile crescent » emerged in the region stretching from Sumer to Egypt, passing through the whole of Mesopotamia and the Levant, i.e. Syria and the Jordan Valley.

Irrigation

Whether in the Indus Valley, Mesopotamia or Egypt, the earliest irrigation techniques are nothing but retaining as much water as possible when Mother Nature has the sweet kindness to offer it to mankind.

Rainwater was collected in cisterns and, as much as possible, when snowmelt or monsoon rains swell the rivers, the objective was to amplify and steer seasonal « flooding » by canals and trenches carrying the water as far away as possible to areas to be cultivated, while at the same time protecting crops.

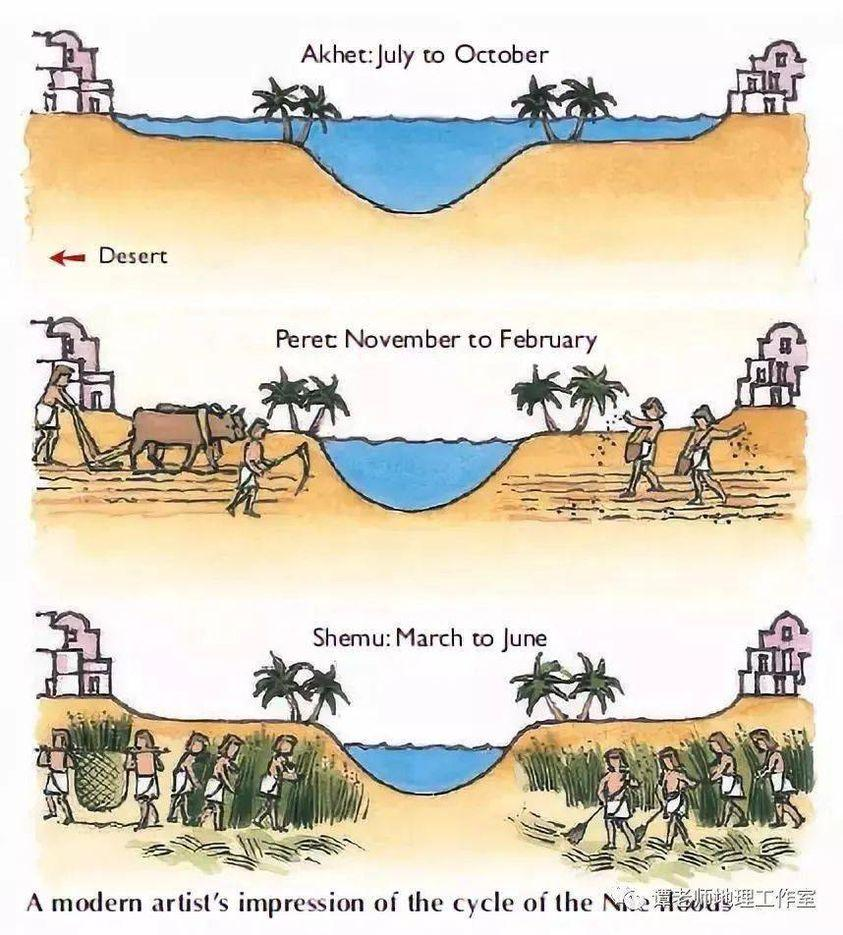

In Egypt, for example, where the Nile rises by around 8 meters, the water brings not only moisture but also silt to the soil near the river, providing crops with the nutrients they need to grow and thus maintain the soil’s fertility.

While the Egyptians complained about the harsh labor condition of their farmers, for the Greek historian Herodotus, this was the place in the world where work was least arduous. Of Egypt he says:

“Its soil is black and crumbly, made of silt and alluvium brought from Ethiopia by the river. Certainly, these people are today, of all the human race in Egypt as elsewhere, those who go to the least trouble to obtain their crops.

« They don’t bother to plough and weed. When the river has come of its own accord to water their fields and, its task done, has withdrawn, each man sows his land and lets the pigs loose: by trampling, the beasts sink the seeds into the earth, and the man has only to wait for the harvest.”

In Mehrgarh, where agriculture was born from 7000 BC, the work was indeed far more demanding.

However, the drainage system around the village and the rudimentary dams to control water-logging indicate that the inhabitants understood most of the basic principles involved. The cultivation of cotton, wheat and barley, as well as the domestication of animals, show that they were also familiar with canals and irrigation systems.

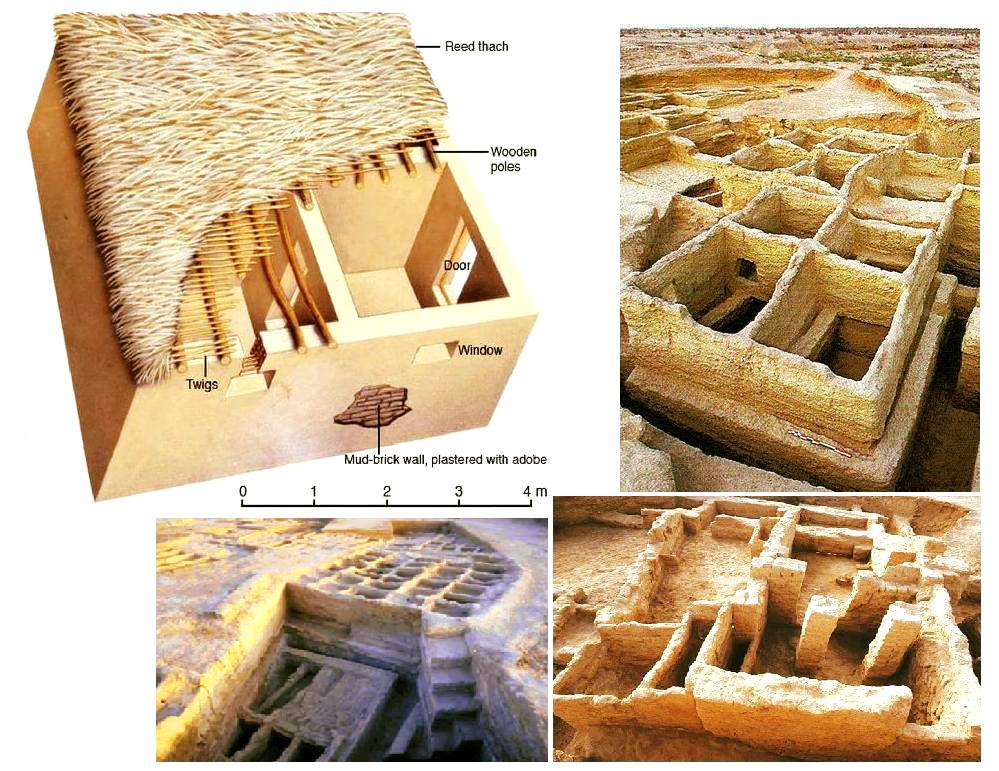

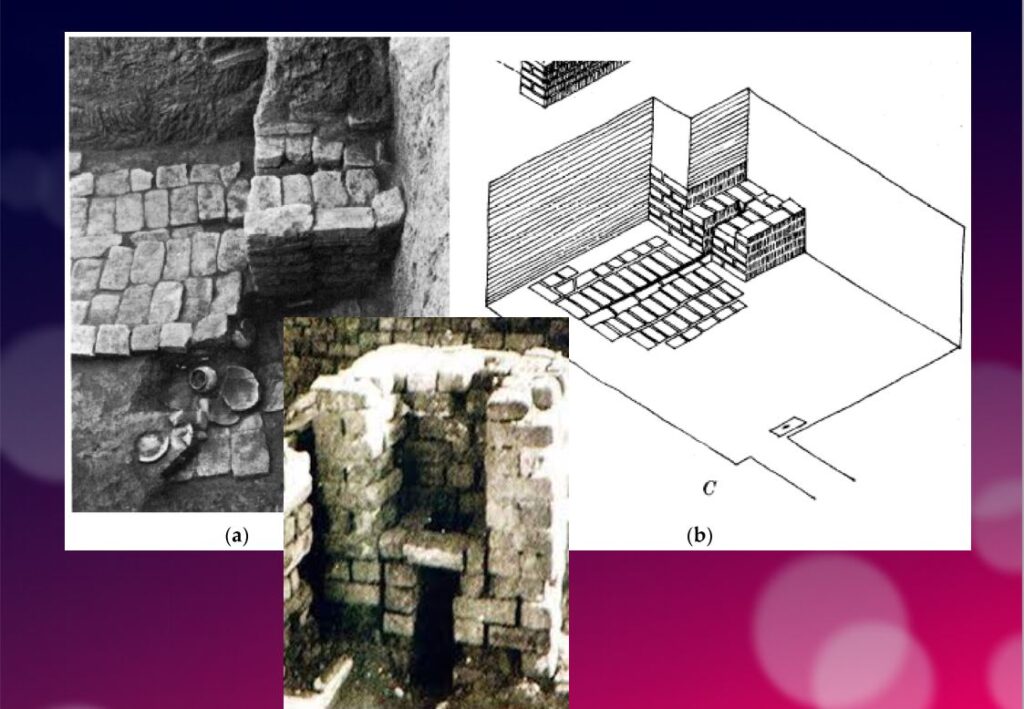

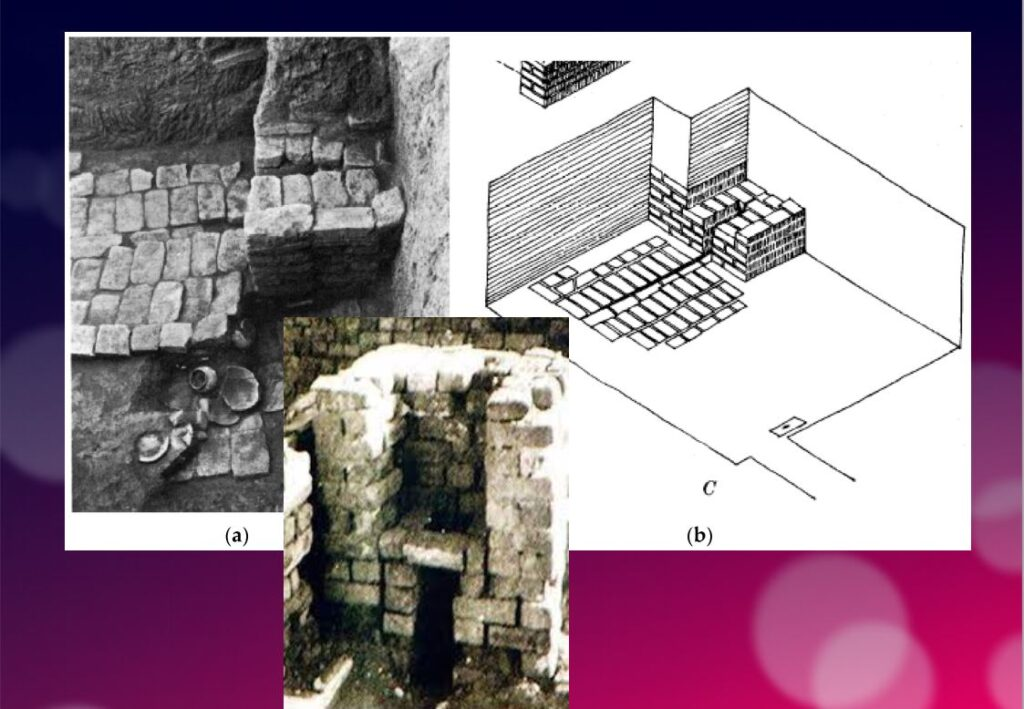

Constantly refined, this know-how enabled the civilization of the Indus Valley to create great cities that impress us by their modernity, notably Harappa and Mohenjo Daro, a city of 40,000 inhabitants with a public bath in its center, not a palace.

Pioneers of modern hygiene, these towns were equipped with small containers where residents could deposit their household waste.

Anticipating our « all-to-the-sewer » systems imagined in the early XVIth century by Leonardo da Vinci, for example in his plans for the new french capital of Romorantin, many towns had public water supplies as well as an ingenious sewage system.

In the port city of Lothal (now India), for example, many homes had private brick bathrooms and latrines. Wastewater was evacuated via a communal sewage system leading either to a canal in the port, or to a soaking pit outside the city walls, or to buried urns equipped with a hole for the evacuation of liquids, which were regularly emptied and cleaned.

Excavations at the Mohenjo Daro site reveal the existence of no fewer than 700 brick wells, houses equipped with bathrooms and individual and collective latrines.

Many of the city’s buildings had two floors or more. Water trickled down from cisterns installed on the roofs was channeled through closed clay pipes or open gutters that emptied into the covered sewers beneath the street.

This hydraulic and sanitary know-how was passed on to the civilization of Crete, the mother of Greece, before being implemented on a large scale by the Romans.

It was forgotten with the collapse of the Roman Empire, only to return during the Renaissance.

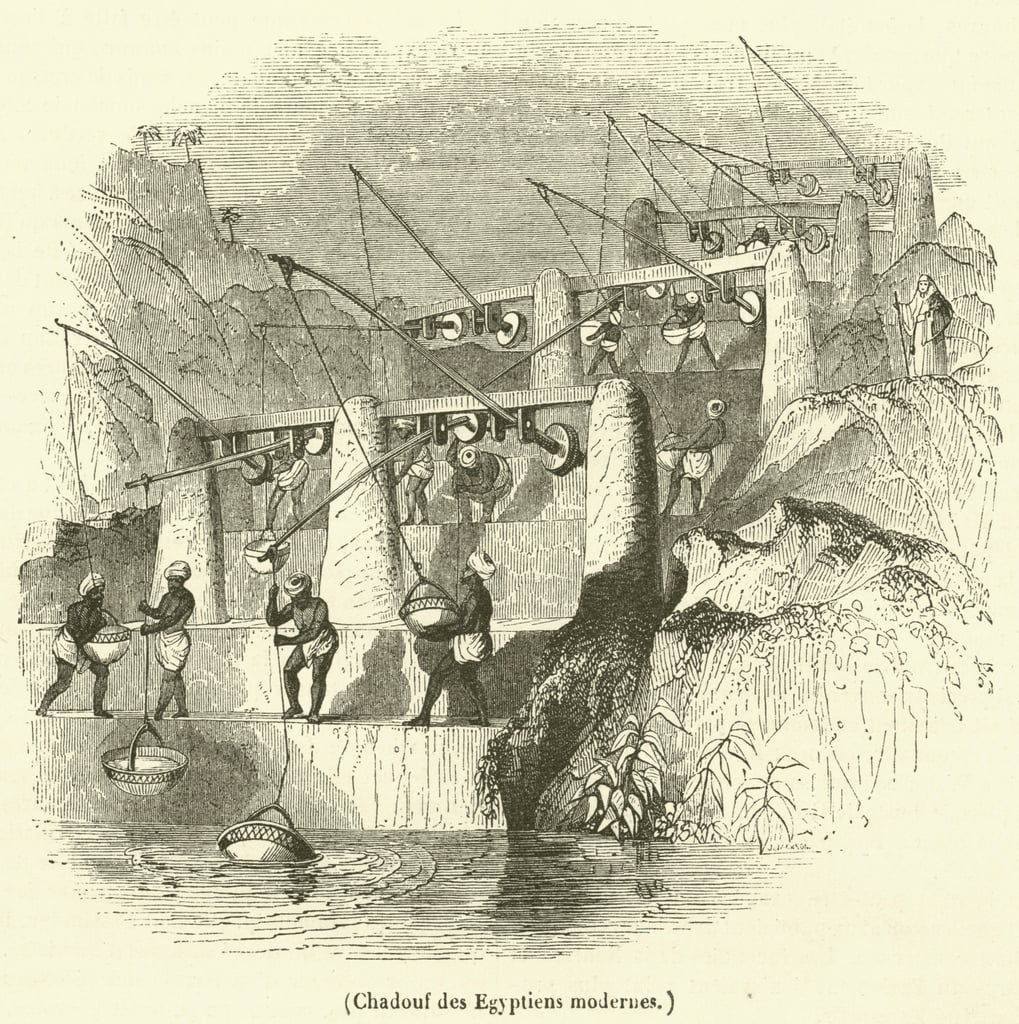

The first human contributions were aimed at maximizing water reservoirs and their gravity-flow capacity. To achieve this, it was necessary to transfer water from a lower level to higher ground and build « water towers ».

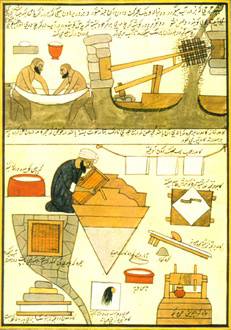

To this end, the Mesopotamian « chadouf » was widely used in Egypt, followed by the « Archimedean screw ».

Next came the « saquia » or « Persian wheel », a geared wheel driven by animal power, and finally the « noria », the best-known water-drawing machine, powered by the river itself.

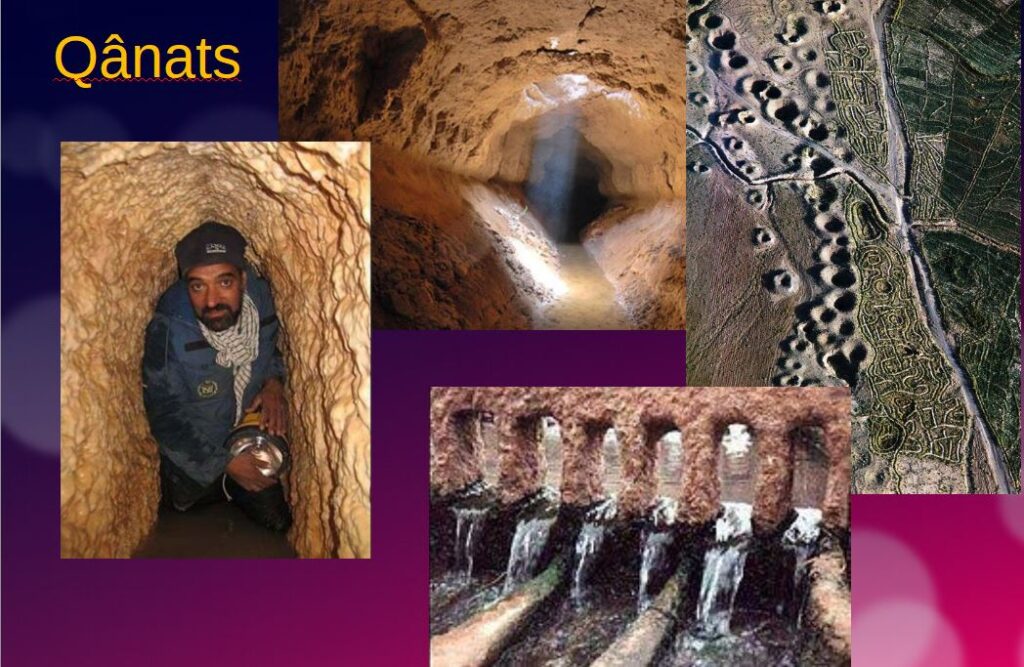

Persian qanats

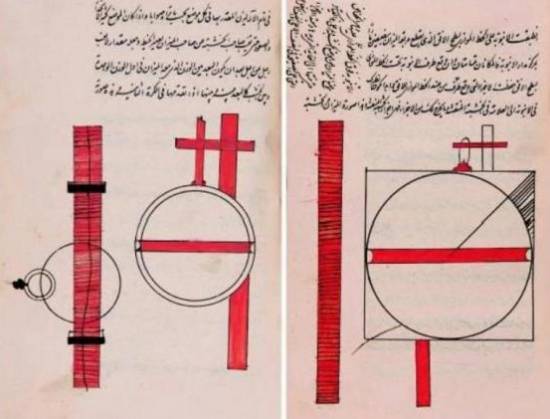

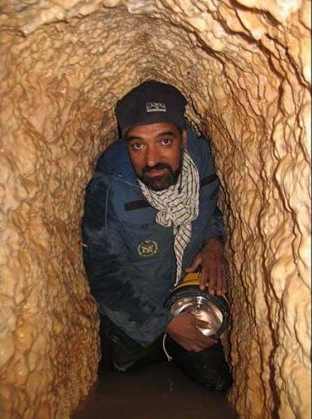

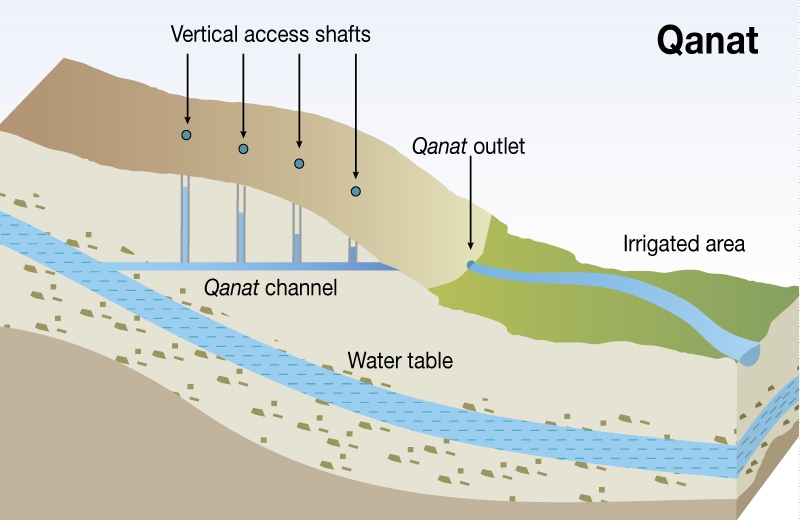

Before Alexander the Great, Persia’s Achaemenid Empire (6th century BC) developed the technique of underground qanats or underground aqueducts. This « draining gallery” cut into the rock or built by man, is one of the most ingenious inventions for irrigation in arid and semi-arid regions.

Whatever displeases our environmentalist friends, it’s not nature that magically produces « oases » in the desert.

It’s a scientific man who digs a drainage gallery from a water table close enough to the ground surface, or sometimes from an aquifer that flows into the desert.

On the website of ArchéOrient, archaeologist Rémy Boucharlat, Director of Emeritus Research at the French CNRS, an expert on Iran, explains:

« Whatever the origin of the water, deep or shallow, the gallery construction technique is the same. The first step is to identify the presence of the water, either its underflow near a river, or the presence of a deeper water table on a foothill, which requires the science and experience of specialists.

A motherwell reaches the upper part of this layer or water table, which indicates the depth at which the gallery should be dug. The slope of the gallery must be very shallow, less than 2‰, to ensure a calm and regular flow of water, and to gradually lead the water to the surface, at a gradient much lower than the slope of the piedmont.

The gallery is then excavated, not from the mother well, as it would be flooded immediately, but from downstream, from the arrival point. The pipe is first dug as an open trench, then covered, and finally gradually tunnelled into the ground.

Shafts are dug from the surface at regular intervals, between 5 and 30 m depending on the nature of the terrain, to evacuate soil and provide ventilation during excavation, and to mark the direction of the tunnel.”

Historically, the majority of the populations of Iran and other arid regions of Asia and North Africa depended on the water supplied by qanats; settlement areas thus corresponded to the places where their construction was possible.

The technique offers a significant advantage: as the water moves through an underground conduit, not a drop of water is lost through evaporation.

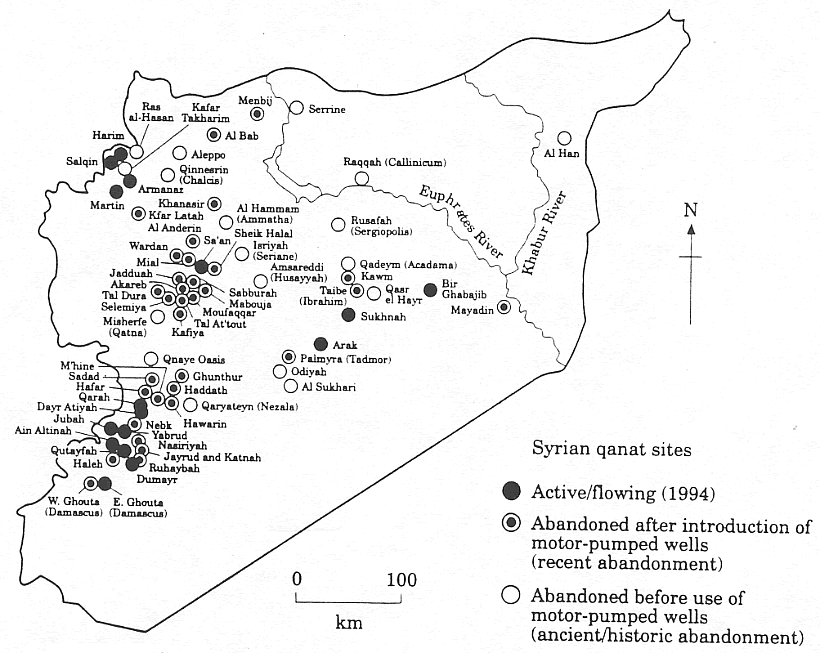

This technique spread throughout the world under various names: qanat and kareez in Iran, Syria and Egypt, kariz, kehriz in Pakistan and Afghanistan, aflaj in Oman, galeria in Spain, kahn in Balochistan, kanerjing in China, foggara in North Africa, khettara in Morocco, ngruttati in Sicily, bottini in Siena, etc.).

Improved by the Greeks and amplified by the Etruscans and the Romans, the qanats technique was carried by the Spaniards across the Atlantic to the New World, where numerous underground canals of this type still operate in Peru, Chile and western Mexico.

After Alexander the Great, Bactria, covering parts of today’s Uzbekistan, Turkmenistan and the northern part of Afghanistan, was even known as the « Oasis civilization » or the “Land of a 1000 Golden Cities”.

Iran boasts it had the highest number of qanats in the world, with approximately 50,000 qanats covering a total length of 360,000 km, about 9 times the circumference of the Earth !

Thousands of them are still operational but increasingly destabilized by erratic well digging and demographic overconcentration.

Shared responsability

In 1017, the Baghdad-based hydrologist Mohammed Al-Karaji provided a detailed description of qanat construction and maintenance techniques, as well as legal considerations about the collective management of wells and pipes.

While each qanat is designed and supervised by a mirab (dowser-hydrologist and discoverer), building a qanat is a collective task that takes several months or years for a village or group of villages. The absolute necessity of collective investment in the infrastructure and its maintenance calls for a superior notion of the common good, an indispensable complement to the notion of private property that rains and rivers are not accustomed to respecting.

In North Africa, the management of water distributed by a khettara (the local name for qanâts) is governed by traditional distribution norms known as « water rights ».

Originally, the volume of water granted per user was proportional to the work involved in building the khettara, and translated into an irrigation period during which the beneficiary could use all the khettara’s flow for his or her fields. Even today, when the khettara has not dried up, this rule of water rights still applies, and a share can be bought or sold. The size of each family’s fields to be irrigated must also be taken into account

All of this demonstrates that good cooperation between man and nature can do miracles if man decides so.

Thank you for your attention and questions welcome!

Derrière les « chevaux célestes » chinois, la science terrestre

Le fait qu’aujourd’hui encore, en parlant d’une voiture, on utilise l’unité « cheval » (CV) pour indiquer la puissance et donc le « travail » que le moteur peut fournir, en dit long sur le rôle majeur que les chevaux ont joué dans l’histoire de l’humanité.

Récemment invité à une conférence à Kaboul, en Afghanistan, j’ai évoqué à propos du besoin d’investissement en infrastructures hydrauliques, la domestication du cheval comme un bel exemple du passage d’une « plateforme infrastructurelle donnée » à une « plateforme supérieure », le terme plateforme faisant référence ici non pas à l’impact direct de l’infrastructure en question, mais à l’effet beaucoup plus large induit dans l’ensemble de l’économie d’un pays.

Nul besoin d’être anthropologue pour comprendre que l’histoire de l’humanité a radicalement changé avec la domestication du cheval, certaines choses considérées comme impossibles auparavant devenant, du jour au lendemain, la normalité.

La question de savoir quand et comment l’animal a été domestiqué reste sujet à controverse. Bien que des chevaux apparaissent dans l’art rupestre du paléolithique dès 36 000 ans avant notre ère (grotte Chauvet, France), il s’agissait alors de chevaux sauvages sans doute chassés pour leur viande.

Pour les zoologistes, la domestication se définit comme la maîtrise de l’élevage, pratique confirmée par des restes de squelettes anciens indiquant des changements dans la taille et la variabilité des populations de chevaux anciens.

D’autres chercheurs s’intéressent à des éléments plus généraux de la relation homme-cheval, notamment les preuves squelettiques et dentaires de l’activité professionnelle, les armes, l’art et les artefacts spirituels, ainsi que les modes de vie. Il est prouvé que les chevaux furent une source de viande et de lait avant d’être dressés comme animaux de travail.

En Inde, près de Bhopal, les abris-sous-roche du Bhimbetka, qui constituent le plus ancien art rupestre connu du pays (100 000 av. JC)), représentent des scènes de danse et de chasse de l’âge de pierre ainsi que des guerriers à cheval d’une époque plus tardive (10 000 av. JC).

Les preuves les plus évidentes de l’utilisation précoce du cheval comme moyen de transport sont les sépultures présentant des chevaux avec leurs chars. Les plus anciens vrais chars, datant d’environ 2000 av. JC, ont été retrouvés dans des tombeaux de la culture de Sintachta, dans des sites archéologiques situés le long du cours supérieur de la rivière Tobol, au sud-est de Magnitogorsk en Russie. Il s’agit de chars à roues à rayons tirés par deux chevaux.

Kazakhstan et Ukraine

Jusqu’à récemment, on pensait que le cheval le plus communément utilisé aujourd’hui était un descendant des chevaux domestiqués par la culture de Botaï, vivant dans les steppes de la province d’Akmola au Kazakhstan.

Cependant, des recherches génétiques récentes (2021) indiquent que les chevaux de Botaï ne sont que les ancêtres du cheval de Przewalski, une espèce qui a failli disparaître.

Selon les chercheurs, notre cheval commun, Equus ferus caballus, aurait été domestiqué il y a 4200 ans en Ukraine, dans la région du Don-Volga, c’est-à-dire la steppe pontique-caspienne de l’Eurasie occidentale, vers 2200 av. JC. Au fur et à mesure de leur domestication, ces chevaux ont été régulièrement croisés avec des chevaux sauvages.

Il est intéressant de noter à cet égard que, selon « l’hypothèse kourgane » formulée par Marija Gimbutas en 1956, c’est depuis cette région que la plupart des langues indo-européennes se sont répandues dans toute l’Europe et certaines parties de l’Asie.

Le nom vient du terme russe d’origine turque, « kourgane », qui désigne les tumuli caractéristiques de ces peuples et qui marquent leur expansion en Europe.

La Route du thé, du cheval ou de la soie?

La description des échanges commerciaux, culturels et humains tout au long des « Routes de la soie » a fait couler beaucoup d’encre. Or, ce terme est récent. Ce n’est qu’en 1877 que le géographe allemand Ferdinand von Richthofen l’utilise pour la première fois afin de désigner ces axes Est-Ouest structurant les échanges mondiaux.

En réalité, il s’avère que l’une des principales marchandises échangées sur ladite Route de la soie était… les chevaux et autres animaux de labour (mules, chameaux, ânes et onagres).

Si l’on y échangeait effectivement la soie et le thé, ces produits constituaient, comme la porcelaine et l’or, un moyen pour régler d’autres achats, notamment les chevaux que les Chinois cherchaient à acquérir.

Ce que l’on appelait la « Route du thé et du cheval » (route de la soie du sud) partait de la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan, en Chine, traversait le Yunnan vers le sud, jusqu’en Inde et dans la péninsule indochinoise, et s’étendait vers l’ouest jusqu’au Tibet.

C’était une route importante pour le commerce du thé en Chine du Sud et en Asie du Sud-Est, et elle a contribué à la diffusion de religions comme le taoïsme et le bouddhisme dans la région. Il est vrai que « Route de la soie » est plus poétique que « route du crottin » !

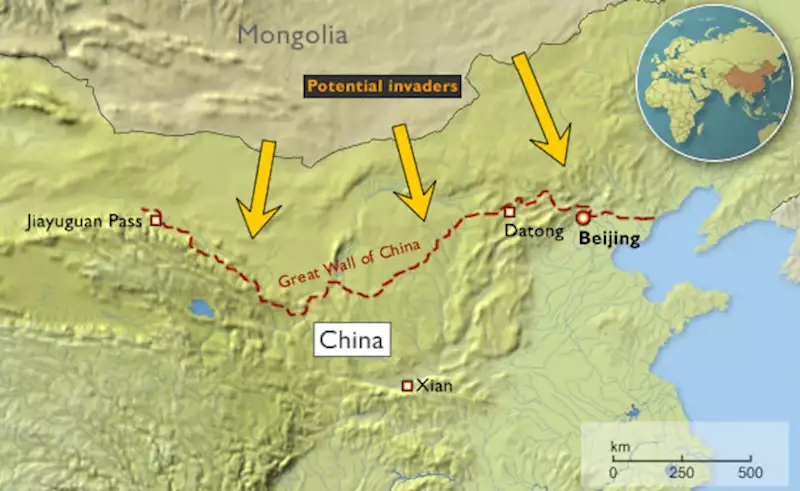

La Steppe et ses nomades

Constamment harcelée par les peuples nomades des steppes du Nord, la Chine entreprit la construction de sa Grande Muraille dès le VIIe siècle av. JC.

La liaison entre les premiers éléments fut réalisée par Qin Shi Huang (220-206 avant JC.), le premier empereur de Chine, et l’ensemble du mur, achevé sous la dynastie des Ming (1368-1644), est devenu l’un des exploits les plus remarquables de l’histoire humaine.

Le terme générique de « nomades eurasiens » englobe les divers groupes ethniques peuplant la steppe eurasienne, se déplaçant à travers les steppes du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan, du Turkménistan, d’Ouzbékistan, de Mongolie, de Russie et d’Ukraine.

En domestiquant le cheval vers 2200 av. JC., ces peuples augmentèrent considérablement les possibilités de vie nomade.

Par la suite, leur économie et leur culture se concentrèrent sur l’élevage de chevaux, l’équitation et le pastoralisme nomade, permettant de riches échanges commerciaux avec les peuples sédentaires vivant en bordure de la steppe, que ce soit en Europe, en Asie ou en Asie centrale.

On pense qu’ils opéraient souvent sous forme de confédérations. Par définition, les nomades ne créent pas d’empires. Sans forcément les occuper, en contrôlant les points névralgiques, ils règnent en maître sur d’immenses territoires.

Ce sont eux qui développèrent le char, le chariot, la cavalerie et le tir à l’arc à cheval, introduisant des innovations telles que la bride, le mors, l’étrier et la selle, qui traversèrent rapidement toute l’Eurasie et furent copiées par leurs voisins sédentaires.

Durant l’âge du fer, des cultures scythes (iraniennes) apparurent parmi les nomades eurasiens, caractérisées par un art distinct, dont la joaillerie en or force l’admiration.

Le cheval en Chine

Les objets funéraires chinois fournissent une quantité extraordinaire d’informations sur le mode de vie des Chinois de l’Antiquité. La cavalerie militaire, mise sur pied dès le IIIe siècle avant J.C., s’y développe afin de faire face aux guerriers nomades et archers à cheval qui menacent la Chine le long de sa frontière septentrionale. Leurs grands et puissants chevaux étaient nouveaux pour les Chinois.

Échangés contre de la soie de luxe, comme nous l’avons dit, ils sont la première importation majeure en Chine depuis la Route de la soie. Des vestiges archéologiques montrent qu’en l’espace de quelques années, les merveilleux destriers arabes deviennent extrêmement populaires auprès des militaires et des aristocrates chinois, et les tombes des classes supérieures sont remplies de représentations de ces grands chevaux destinés à être utilisés dans l’au-delà. Ils restent cependant difficiles à trouver sur place…

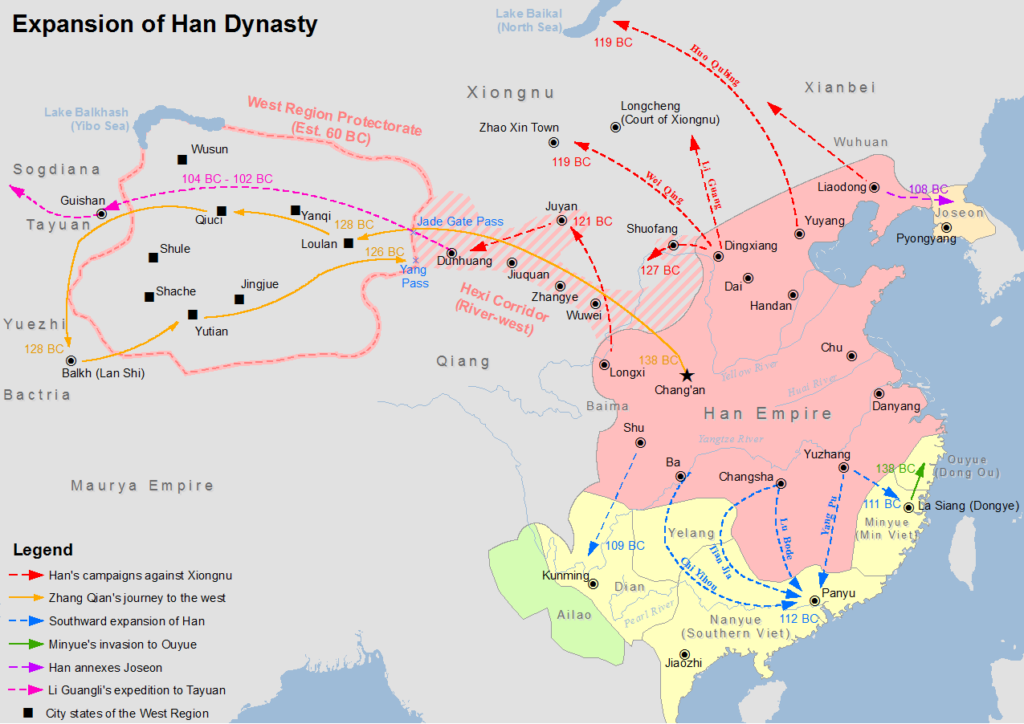

Les diplomates chinois et le royaume de Dayuan (Ferghana)

À la fin du IIe siècle av. JC., Zhang Qian, diplomate et explorateur de la dynastie Han, se rend en Asie centrale et découvre trois civilisations urbaines sophistiquées créées par des colons grecs appelés Ioniens.

Le récit de sa visite en Bactriane, et son étonnement d’y trouver des marchandises chinoises sur les marchés (acquises via l’Inde), ainsi que ses voyages en Parthie et au Ferghana, sont conservés dans les œuvres de Sima Qian, l’historien des premiers Han.

À son retour, son récit incite l’empereur chinois à envoyer des émissaires à travers l’Asie centrale pour négocier et encourager le commerce avec son pays. « Et c’est ainsi que naquit la route de la soie », affirment certains historiens.

Outre la Parthie et la Bactriane, Zhang Qian visite, dans la fertile vallée de Ferghana (aujourd’hui essentiellement au Tadjikistan), un État que les Chinois baptisèrent le royaume de Dayuan (« Da » signifiant « grand » et « Yuan » étant la translittération du sanskrit Yavana ou du pali Yona, utilisé dans toute l’Antiquité en Asie pour désigner les Ioniens, ou colons grecs).

Les Actes du grand historien et le Livre des Han décrivent Dayuan comme un pays de plusieurs centaines de milliers d’habitants, vivant dans 70 villes fortifiées de taille variable.

Ils cultivent le riz et le blé et produisent du vin à partir de leurs vignes. Ils avaient des traits caucasiens et des « coutumes identiques à celles de la Bactriane » (l’État le plus hellénistique de la région depuis Alexandre le Grand), dont l’épicentre se trouve alors au nord de l’Afghanistan. (voir notre article)

En outre, le diplomate chinois rapporte un fait d’un grand intérêt stratégique : la présence, dans la vallée de la Ferghana, de chevaux incroyables, rapides et puissants, élevés par ces Ioniens !

Or, comme nous l’avons déjà dit, la Chine, se sentant menacée en permanence par les peuples nomades des steppes, était en train de construire sa Grande Muraille. Elle avait également conscience de son infériorité militaire par rapport aux nomades des steppes et déplorait son manque cruel de puissants chevaux.

Sans oublier que, dans l’échelle des valeurs chinoises, le cheval possédait une valeur spirituelle et symbolique presque aussi forte que le dragon : il pouvait voler et représentait l’esprit divin et créatif de l’univers lui-même, chose essentielle pour tout empereur désireux d’acquérir aussi bien la sécurité militaire pour son empire que son immortalité personnelle.

Bref, posséder de bons chevaux est alors une question allant au-delà de la sécurité nationale, tout en l’incluant. À tel point qu’en 100 av. JC., lorsque le souverain de la vallée de Ferghana refuse de lui fournir des chevaux de qualité, la dynastie Han déclenche contre Dayuan la « guerre des chevaux célestes ».

Guerre des chevaux célestes

C’est un conflit militaire qui se déroule entre 104 et 102 av. JC. entre la Chine et Dayuan, Etat peuplé d’Ioniens (entre l’Ouzbékistan, le Kirghizstan et le Tadjikistan actuels

Tout d’abord, l’empereur Wu décide d’infliger une défaite décisive aux nomades des steppes, les Xiongnu, qui harcèlent la dynastie Han depuis des décennies.

Pour les faire plier, en 139 av. JC, il envoie le diplomate Zhang Qian avec pour mission d’arpenter l’ouest et d’y forger une alliance militaire avec les nomades chinois Yuezhi contre les Xiongnu.

Zhang Qian, comme nous l’avons dit, se rend en Parthie, en Bactriane et à Dayuan. À son retour, il impressionne l’empereur en lui décrivant les « chevaux célestes » de la vallée de Ferghana, qui pourraient grandement améliorer la qualité des montures de la cavalerie Han lors des combats contre les Xiongnu.

La cour des Han envoie alors jusqu’à dix groupes de diplomates pour acquérir ces « chevaux célestes ».

Une mission commerciale et diplomatique arrive donc à Dayuan avec 1000 pièces d’or et un cheval d’or pour acheter les précieux animaux. Dayuan, qui était à cette époque l’un des États les plus occidentaux à avoir des émissaires à la cour des Han, commerce déjà avec eux depuis un certain temps à son grand avantage. Non seulement sa population accède aux marchandises orientales, mais apprend des soldats Han la fonte des métaux pour fabriquer des pièces et des armes. Cependant, contrairement aux autres envoyés à la cour des Han, ceux de Dayuan ne se conforment pas aux rituels des Han et se montrent arrogants, pensant que leur pays est trop éloigné pour avoir à craindre une invasion.

Dès lors, dans un élan de folie et par pure arrogance, le roi du Dayuan non seulement refuse le marché, mais confisque l’or. Les envoyés des Han maudissent les hommes de Dayuan et brisent le cheval d’or qu’ils avaient amené. Furieux de cet acte de mépris, les nobles de Dayuan ordonnent aux militaires de Yucheng, qui se trouvent à leur frontière orientale, d’attaquer les envoyés, de les tuer et de s’emparer de leurs marchandises.

Humiliée et furieuse, la cour des Han envoie alors une armée dirigée par le général Li Guangli pour soumettre Dayuan, mais leur première incursion s’avère mal organisée et insuffisamment approvisionnée.

Deux ans plus tard, une seconde expédition, plus importante et mieux approvisionnée, parvient à assiéger la capitale des Dayuan, « Alexandria Eschate » (aujourd’hui proche de Khodjent, au Tadjikistan), forçant les Dayuan à se rendre sans condition.

Les forces expéditionnaires y installent alors un régime pro-Han et repartent avec 3000 chevaux. Il n’en restera que 1000 à leur arrivée en Chine, en 101 av. JC.

Le Dayuan accepte également d’envoyer chaque année deux chevaux célestes à l’empereur et des semences de luzerne sont ramenées en Chine, fournissant des pâturages de qualité supérieure pour élever de beaux chevaux afin de fournir une cavalerie capable de faire face aux Xiongnu qui menacent le pays.

Les chevaux ont depuis lors captivé l’imagination populaire en Chine, inspirant des sculptures, faisant l’objet d’élevage dans le Gansu et dotant la cavalerie de 430 000 chevaux de ce type sous la dynastie des Tang.

La Chine et la Révolution agricole

Après avoir imposé son rôle dans la stratégie militaire pour les siècles à venir, le cheval devient, avec la maîtrise de l’eau, le facteur clé permettant d’accroître la productivité agricole.

Contrairement aux Romains, qui préféraient utiliser du « bétail humain » (esclaves) plutôt que des animaux (qu’ils élevaient pour les courses), les Chinois ont contribué de façon décisive à la survie de l’humanité avec deux innovations cruciales concernant l’attelage des chevaux.

Rappelons que pendant toute l’Antiquité, que ce soit en Égypte ou en Grèce, charrues et chariots sont tirés à l’aide d’une bande de cuir encerclant le cou de l’animal.

Cet attelage s’apparente au joug utilisé pour les bœufs, la charge étant attachée au sommet du collier, au-dessus du cou. Le cheval se trouvant ainsi constamment étranglé, ce système réduit considérablement sa capacité à travailler, et plus il tire, plus il a du mal à respirer.

En raison de cette contrainte physique, le bœuf restera l’animal préféré pour les travaux lourds tels que le labourage. Cependant, il est lent, difficile à manœuvrer et n’a pas l’endurance du cheval, qui est deux fois supérieure pour une puissance équivalente.

La Chine aurait d’abord inventé la « bricole », large courroie de cuir enserrant le poitrail du cheval, ce qui était un premier pas dans la bonne direction.

Au Ve siècle, la Chine invente « le collier d’épaule », conçu comme un ovale rigide qui s’adapte au cou et aux épaules du cheval sans lui couper le souffle.

Il présente les avantages suivants :

— Il soulage la pression exercée sur la gorge du cheval, libérant les voies respiratoires de toute constriction, ce qui améliore considérablement le débit d’énergie de l’animal.

— Les traits peuvent être attachés de chaque côté du collier, ce qui permet au cheval de pousser sur ses pattes postérieures, plus puissantes, au lieu de tirer avec celles de devant, plus faibles.

Vous me direz qu’il s’agit là d’une simple anecdote. Vous avez tort, car ce qui semble n’être qu’un changement mineur aura des conséquences gigantesques.

La Renaissance européenne

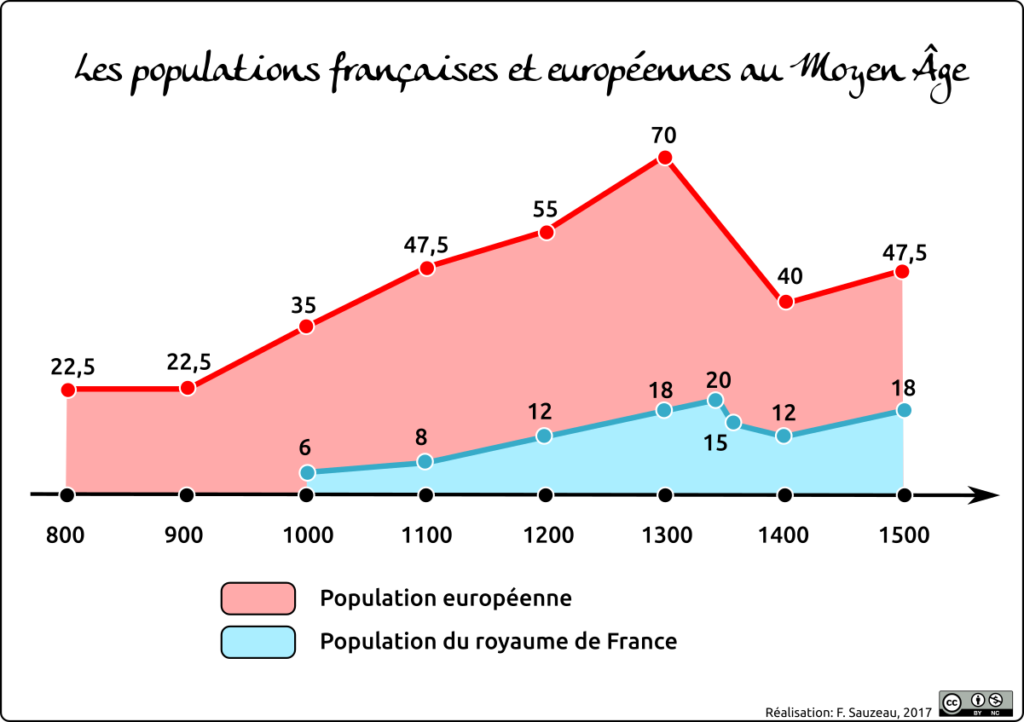

Dans le cadre d’une alliance stratégique et d’une coopération avec le califat humaniste des Abbassides de Bagdad (voir notre article), Charlemagne et ses successeurs ont défriché de vastes terrains pour l’agriculture, amélioré l’usage de l’eau et généralisé le collier d’épaule pour les chevaux de trait.

Grâce à ce nouvel outil beaucoup plus efficace, les agriculteurs européens ont pu tirer pleinement parti de la force du cheval, qui sera alors capable de tirer une autre innovation récente, la lourde charrue. Cela s’est avéré particulièrement appréciable pour les sols durs et argileux, ouvrant de nouvelles terres à l’agriculture.

Le collier, la charrue lourde et le fer à cheval ont contribué à l’essor de la production agricole.

Ainsi, entre l’an 1000 et l’an 1300, on estime qu’en Europe, les rendements agricoles ont triplé, permettant de nourrir un nombre croissant de citoyens dans les villes urbaines apparues au XVe siècle et de donner le coup d’envoi à la Renaissance européenne. Merci la Chine !

Certains chiffres laissent néanmoins perplexes :

–Il aura fallu des milliers d’années à l’humanité pour domestiquer le cheval, en 2200 av. JC. (bien après la vache).

— Il faudra encore 2700 ans à l’humanité pour trouver, au Ve siècle de notre ère, la façon la plus efficace d’utiliser sa force motrice…

Le passage d’une plateforme d’infrastructure inférieure à une plate-forme d’infrastructure supérieure peut certes prendre un certain temps. Les nouvelles plateformes supérieures d’aujourd’hui s’appellent l’espace et l’énergie de fusion.

N’attendons pas encore un millénaire pour savoir comment les utiliser correctement !